2025年も物価上昇の勢いが止まりません。

日用品や電気代、食料品など生活に直結する支出が増える中、家計への圧迫感を感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで注目されているのが、政府による「物価高騰対策給付金」。

低所得世帯を中心に支援が拡充され、対象者や申請方法も毎年アップデートされています。

この記事では、給付金の最新情報・対象者・申請の流れ・必要書類・注意点まで徹底解説!

スマホから簡単に申請できる方法や、見逃しがちな特例措置についてもわかりやすく紹介します。

「もらえるはずの給付金、知らなかった…」と後悔しないために、今すぐ確認しておきましょう!

物価高騰対策給付金とは?最新情報を解説

物価上昇が続く中、電気代やガソリン、食料品などの支出がじわじわと家計を圧迫しています。

とくに低所得世帯やひとり親世帯にとっては、毎日の生活そのものが大きな負担になりかねません。

こうした状況を受け、政府が打ち出しているのが「物価高騰対策給付金」。

生活支援を目的とした現金給付で、2025年も新たな支給方針が示されています。

対象者・支給額・申請方法など、年ごとに変更があるため、最新情報のチェックは必須です。

この記事では、給付金の基本情報から今年の変更点まで、初心者にもわかりやすく解説していきます!

1-1. 物価高騰が家計に与える影響と給付金の必要性

今の物価高、実際の生活にどれくらい響いていますか?

- 食品や日用品の価格が10~30%上昇

- 電気・ガス代が月数千円単位で高騰

- 低所得世帯では生活必需品の購入すら困難に

- 年金暮らし・子育て家庭への影響も深刻

特に2024年からのエネルギー価格の上昇は、全世帯の可処分所得を圧迫しています。

そのため、政府が実施する「物価高騰対策給付金」は、家計の底支えとして重要なセーフティネットになっています。

1-2. 物価高騰対策給付金の支援内容と目的

この給付金、どんな人にどんな内容で届くのか、気になりますよね。

- 住民税非課税世帯を中心に支援金を支給

- 支給額は1世帯あたり3万円~7万円(自治体により異なる)

- 一時金として生活費や公共料金支払いへの充当を想定

- 「対象者へ早く届ける」ために簡易な申請方式を採用

目的は、インフレによる生活苦の緩和。特に所得が少ない層への影響を最小限にするため、スピーディーな支給が重視されています。

1-3. 2025年の物価上昇見通しと追加支援の可能性

「この先も物価って上がり続けるの?」という不安、ありますよね。

- 総務省の予測:2025年も食料・エネルギー分野で2%前後の上昇見込み

- ウクライナ情勢や円安が引き続き影響

- 春以降も公共料金の値上げ予定あり

- 政府は「必要に応じて再給付も検討」と発表済み

つまり、2025年も油断できません。物価上昇が長期化する可能性が高く、給付金は一度きりでは終わらない可能性もあります。今後の支援策にも引き続き注目が必要です。

物価高騰対策給付金の対象者と条件

「自分も給付金の対象になるのかな?」

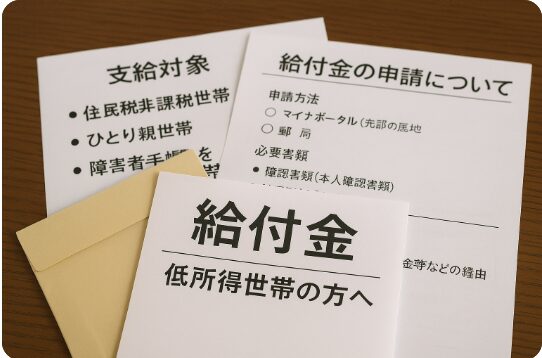

そう感じている方は非常に多いです。物価高騰対策給付金には、世帯年収や構成、生活保護の有無など明確な条件が定められています。

特に2025年の支給では、非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯が中心となっており、前年と比べて対象範囲が一部見直されています。

また、ひとり親世帯や障がい者手帳を持つ世帯など、特例的に支援を受けられるケースもあるため、見落としに注意が必要です。

この章では、対象となる世帯や個人の条件をわかりやすく整理し、「自分はもらえるのか」がすぐに判断できるように解説していきます。

2-1. 支援を受けられる世帯と個人の条件

「自分も対象なの?」と気になっている方、多いですよね。

主な対象は以下のとおりです:

- 住民税非課税世帯(前年の収入が一定以下)

- ひとり親世帯や障がい者手帳を持つ方がいる世帯

- 学生や無職の単身世帯も条件を満たせば対象

- 過去に同様の給付金を受けた世帯も再び支給対象になる可能性あり

ここが重要! 申請不要で自動支給されるケースと、自分で申請しないと受け取れないケースがあるため、市区町村の公式情報を必ず確認しましょう。

2-2. 所得制限・世帯基準の詳細

「どこからが“非課税”になるの?」という疑問に答えます。

- 単身世帯:年収100万円未満程度

- 2人世帯:年収155万円未満

- 3人世帯:年収205万円未満(目安)

- 扶養親族の有無によって基準は変動

各自治体により若干異なりますが、住民税が非課税になるかどうかが大きな判断基準です。

ここが重要!「給与収入があっても、控除後に非課税になれば対象になる」場合もあるため、税金の仕組みを正しく知っておくことがポイントです。

2-3. 特例措置が適用されるケースとは?

通常の条件に当てはまらなくても、例外的に給付される場合があります。

- 世帯主の急な収入減(失業・病気など)

- DV等で別居している人への個別支給

- 避難中の被災者に対する特例措置

- 自治体の判断で追加対象を設ける場合も

たとえば、年明けに急な離職で非課税になった場合などは、再調整の申請で支給対象になる可能性があります。

ここが重要! 見逃しやすいケースでも、「申立書や証明書類があれば対象になる」ことがあるので、諦めずに役所へ相談しましょう。

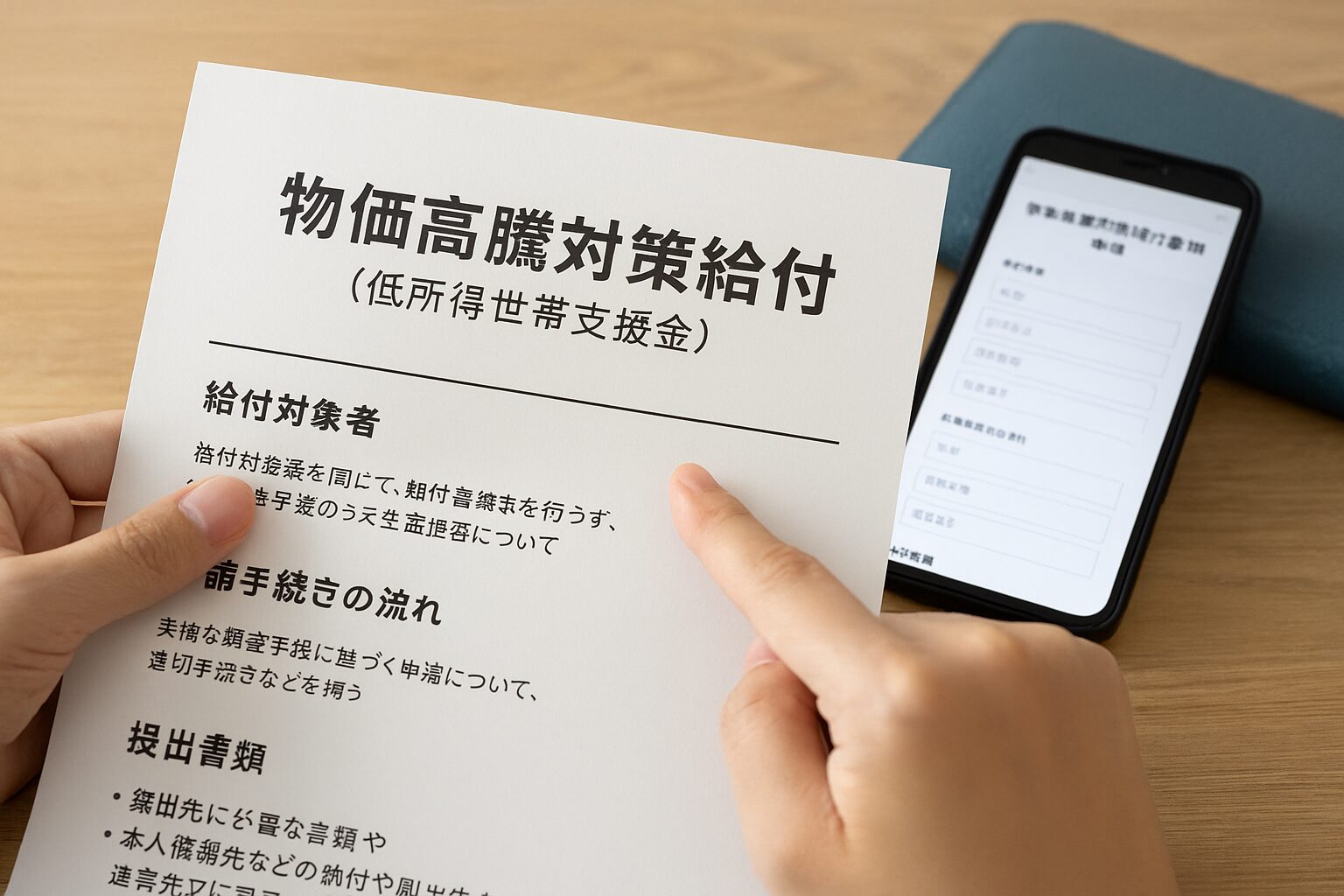

物価高騰対策給付金の申請方法と必要書類

「給付金の申請って、なんだか難しそう…」

そう感じる方でも大丈夫。2025年の物価高騰対策給付金は、申請手順が簡素化され、スマホやパソコンからのオンライン申請も可能になっています。

ただし、必要書類の不備や申請期限の超過による支給漏れも多数報告されており、正しい流れを把握しておくことが重要です。

とくに、世帯主による申請が原則となっているため、家族構成に応じた手続きが必要になります。

この章では、申請の流れ・必要書類・オンライン申請の手順・見落としやすい注意点までをわかりやすく整理し、スムーズな申請完了をサポートします。

3-1. 申請の流れと手続きに必要な書類

「手続きが面倒そう…」と思っていませんか?実はシンプルです!

基本の流れは以下のとおり:

- 自治体から届く申請案内を確認

- 指定の書類(申請書+本人確認書類+口座情報)を準備

- 郵送 or オンラインで提出

- 審査後、指定口座に振込(通常1〜2か月後)

本人確認書類としては、マイナンバーカード・運転免許証・保険証などが一般的です。

ここが重要! 書類の不備や記入漏れがあると、給付が遅れる可能性があるので注意してください。

3-2. スマホ・パソコンでできるオンライン申請手順

「役所に行かずに済むなら助かる…」という方には、オンライン申請がおすすめ!

主な手順:

- 自治体の公式HPにアクセス

- 給付金ページから申請フォームへ

- 必要事項を入力し、画像で書類をアップロード

- 受付完了メールを確認

マイナポータルとの連携により、申請から振込確認まで自宅で完結できる自治体も増えています。

ここが重要! 操作ミスや添付ファイルの不備が多いので、送信前に見直しを忘れずに。

3-3. 申請期限と見落としがちな注意点

申請を忘れてしまうと、せっかくの給付金が受け取れなくなります。

注意点はこちら:

- 多くの自治体で申請期限は3〜4か月間のみ

- 郵送書類の到着日が期限内であることが重要

- 世帯主が申請者でないと無効になるケースあり

- 申請後の通知はハガキやメールで届くため確認必須

ここが重要!「申請しなかった人=辞退したとみなす」自治体もあるため、必ず期限前に提出を!

物価高騰に対する政府の対策と今後の方針

物価高騰が長期化する中で、政府もさまざまな対策を打ち出しています。

給付金の支給だけでなく、賃上げ支援・エネルギー補助・企業支援策など、多方面からのサポートが進行中です。

2025年度は、中小企業への支援強化や価格転嫁の促進も重要なテーマとなっており、景気と物価のバランスをどう取るかが焦点となっています。

また、生活者にとっては給付金以外の制度や減税策も実は使えるものが多いのがポイントです。

この章では、政府の対策の全体像を整理し、今後の政策の方向性や経済への影響をわかりやすくまとめて解説します。

4-1. 賃上げ対策と企業支援の最新動向

政府は物価高への対策として「賃上げ」を重視しています。

主な取り組み:

- 中小企業の賃上げ支援補助金の拡充

- 最低賃金の全国平均で1,000円超え目標

- 賃上げを実施する企業に対し、**税制優遇(賃上げ促進税制)**も導入

- 地域ごとの労働力確保に向けた助成金制度の強化

ここが重要! 企業への支援は、最終的に労働者の収入増加=家計の防衛につながります。給与明細だけでなく、勤務先の支援情報も確認しておきましょう。

4-2. 生活支援金・給付金以外の政府の施策

給付金以外にも、政府は幅広い支援策を展開しています。

注目の施策:

- 住宅ローン減税の延長・控除率変更

- 電気・ガス料金の負担軽減策(補助金)

- 子育て世帯へのベビー用品・学用品クーポン支給

- 一部自治体ではプレミアム付商品券の配布も継続中

ここが重要! 給付金だけでなく、**公共料金・子育て・住まいへの支援も要チェック。**見逃している制度がないか自治体サイトを定期的に確認しましょう。

4-3. 物価上昇が経済に与える影響と見通し

物価の上昇は、私たちの生活だけでなく日本経済全体に影響を与えています。

経済への影響:

- 消費者心理の冷え込み → 買い控え増加

- 企業のコスト増 → 価格転嫁によるさらなる値上げ

- 日銀の対応次第では金利上昇リスクも

今後の見通しでは、エネルギー価格の動向や為替の変動がカギを握るとされています。

ここが重要! 一時的な給付だけでなく、構造的な対策(賃上げ・税制改正)が必要な局面に入っていることを意識しましょう。

物価高騰の影響を実感!生活費負担が増える現状

最近、「前より買い物でお金がかかるようになった」と感じていませんか?

実際、食料品や電気代、ガソリンなど、日常的に使うものほど値上がりしており、家計へのダメージは想像以上です。

とくに子育て世帯や年金生活者など、収入が固定されている家庭では負担感が増大。

消費を控える傾向も強まり、生活スタイルの見直しを迫られるケースも多く見られます。

この章では、値上げが目立つ商品カテゴリーや、具体的にどのくらい生活費が増えているのかをわかりやすく解説。

後半では、今すぐ実践できる節約ポイントも紹介していきます。

5-1. 価格高騰が特に目立つ商品カテゴリー

「最近、あれもこれも高くない?」と思う方が増えています。

特に値上がりが顕著なのは:

- 食品全般(パン・牛乳・冷凍食品など)

- ガソリン・灯油などの燃料系

- 電気・ガスなどの公共料金

- 日用品(洗剤・トイレットペーパーなど)

原材料や輸送コストの高騰が背景にある商品が多く、家計への直撃が避けられません。

ここが重要! 価格比較アプリやネットスーパーを活用し、安く買えるタイミングを逃さない工夫が求められます。

5-2. 家計への具体的な負担増の実態

「月々の出費がじわじわ増えてる…」そんな実感、ありませんか?

実際にはこんな変化が:

- 食費:月5,000円〜8,000円増(4人家族の場合)

- 光熱費:年間で2万円以上増加する家庭も

- 通勤費やガソリン代:2割〜3割上昇ケースもあり

生活費全体が高止まりし、可処分所得が目減りしているのが実態です。

ここが重要! 支出の見える化と優先順位の見直しで、ムダな出費を削る工夫がますます大事になります。

5-3. 生活費を抑えるための節約ポイント

「もう我慢するしかない…」と思う前に、やれる対策はあります!

おすすめの節約術:

- まとめ買いよりも週1回の買い足し方式に変更

- 電気代の節約:LED導入・使用時間の見直し

- 食費:冷凍保存・作り置きでロス削減

- 格安SIMや電力会社の見直しも有効

ここが重要! 無理な節約より、「固定費の見直し」「習慣の改善」など、継続しやすい方法を選ぶのがカギです!

物価高騰のデータと消費者行動の変化

「最近、何でも高くなった気がする…」と感じるのは気のせいではありません。

実際、政府や日銀、各種統計機関のデータでも物価上昇率は高水準で推移しています。

2023年〜2025年にかけて、食品・光熱費・サービスなどあらゆる分野で値上げが相次ぎ、家計だけでなく消費者の購買行動にも大きな変化が出ています。

たとえば、「まとめ買い」や「値下げ品の購入」「ポイント活用」など、節約志向が急拡大しています。

この章では、最新の統計データをもとに物価上昇の実態を明らかにしながら、消費者がどう行動を変えているか、そして他国と比較した日本の特徴もわかりやすく解説します。

6-1. 物価上昇率の推移と統計データ

「最近、何を買っても高くなった…」と感じたことはありませんか?

実際、消費者物価指数(CPI)は過去10年で最高水準に達しています。

- 総務省統計:2022年→3.0%、2023年→3.2%、2024年→約2.8%

- 食品・エネルギーが特に上昇し、生活コストの圧迫に直結

- 2025年も引き続き**“高止まり”傾向**が見込まれています

ここが重要! データを見れば「なんとなく高い」の正体が明確に。家計の見直しは、この数値から始まります。

6-2. 消費者の節約志向と購買行動の変化

高くなった今、買い物の仕方が変わってきていますよね?

多くの人が取っている行動は以下のとおり:

- まとめ買いより“必要最低限”主義へシフト

- スーパーでは“PB(プライベートブランド)商品”が売上増加

- ネット購入での価格比較&クーポン活用が日常化

- 外食より“内食(自炊)”傾向が強まり、冷凍食品の需要が増加

ここが重要! 行動の変化はチャンスでもあります。買い方を変えるだけで月数千円の節約も可能!

6-3. 各国のインフレ動向と日本の現状比較

「日本だけが物価高なの?」そんな疑問、ありませんか?

実は、他国もインフレに悩まされています。

- アメリカ:2022年に9%台を記録、現在も4%前後で推移

- EU各国:5〜7%のインフレ継続中

- 日本:緩やかながら**“粘着性のあるインフレ”**と評価される状況に

世界のインフレはやや落ち着きつつあるものの、日本は賃金上昇が追いつかず家計圧迫が続くのが特徴です。

ここが重要! 他国と比べて“対応策の差”が今後の暮らしやすさに直結します。情報を押さえておきましょう。

家計を守るための実践的な節約術

物価の上昇が止まらない今、給付金だけに頼らず、自分の家計を自分で守ることが何より重要になっています。

とはいえ、何から始めればいいのかわからない…という方も多いのではないでしょうか?

実は、日々の支出を少し見直すだけでも、年間で数万円以上の節約につながることがあります。

家計簿アプリを使った支出管理や、電気代・ガス代の節約、無駄なサブスクの見直しなど、すぐできる工夫は意外とたくさんあるんです。

この章では、節約初心者でもすぐ実践できる方法を厳選し、「管理」「節約」「投資」の3つの視点からわかりやすく紹介します。

7-1. 効果的な家計管理と無駄な支出の削減

「節約したいけど、何から始めたらいいの?」という方へ。

まず見直すべきは毎月の固定費と支出パターンです。

- スマホ料金の格安プランへの乗り換え

- サブスク(動画・音楽など)の本当に必要なものだけ残す

- 家計簿アプリで支出を**“見える化”して把握**

- クレカ明細で不要な自動引き落としを確認

ここが重要! 無駄な出費は“習慣化”して気づかないことも。まずは見直すクセをつけることが節約の第一歩です。

7-2. 電気代・ガス代・食費を抑える方法

光熱費や食費が上がる中、ちょっとした工夫で大きな差が出ます!

節約ポイントはこちら:

- エアコンは自動運転モード&こまめなフィルター清掃

- LED電球への交換と待機電力のカット

- 食費は「まとめ買い×冷凍保存×作り置き」の三点セット

- ポイント還元が大きいスーパーや日付を選んだ買い物

ここが重要! 「ちりも積もれば山となる」。1日100円の節約で、年間3万6千円の差が出ます!

7-3. 物価高騰時代に備える資産運用・投資戦略

「節約だけじゃ将来が不安…」という方には、“守りと増やす”のバランスが大事。

注目の方法:

- つみたてNISAやiDeCoでの非課税運用

- インフレ耐性があるインフラ・高配当株・REITへの分散投資

- 金やコモディティ、外貨資産(ドル)などもリスク分散に有効

- 月5,000円〜1万円からでもOKな自動積立投資

ここが重要! “貯金”だけでは資産が目減りする時代。“守りながら増やす”戦略で生活と将来を同時に守りましょう。

物価高騰への長期対策と2025年の見通し

物価高騰は一時的なものではなく、長期的な課題として日本経済に影響を与え続けています。

そのため、給付金などの短期支援に加えて、根本的な物価安定策が求められているのが現状です。

政府も2025年度の予算編成において、賃上げ支援・中小企業対策・エネルギー価格の安定など、複数の経済政策を打ち出し始めています。

さらに、企業側も生産性向上や価格転嫁の工夫を進めており、個人レベルでも家計管理・資産運用による対策がカギとなります。

この章では、中長期視点での物価高騰対策の動きと今後の見通しを、政府・企業・生活者の3つの視点から解説していきます。

8-1. 令和6年度の経済政策と新たな支援策

2025年度(令和6年)の政府方針では、「生活支援の強化」が明確に打ち出されています。

主な政策内容:

- 低所得世帯向けに追加の物価高騰対策給付金を検討中

- ガソリン・電気・ガス料金への価格抑制策の延長

- 子育て世帯への特別支援金や住宅支援策

- 地方自治体への交付金拡充で地域経済の底上げを図る

ここが重要! 国は“実質可処分所得の底上げ”を目的に、ピンポイントで届く支援を増やしています。対象に当てはまるか、要チェック!

8-2. 長期的な物価安定に向けた対策とは?

一時的な支援金だけでは、根本解決にはなりませんよね。

そこで注目されているのが、構造的な物価安定化施策です。

政府の方針は以下の通り:

- 賃金の持続的上昇を実現するための「働き方改革支援」

- エネルギー価格の安定化を目指す再エネ促進と調達コスト見直し

- 食品原材料の国内調達や物流改善でサプライチェーンの強化

- 中小企業向けの生産性向上助成金でコスト削減を支援

ここが重要! 「物価を抑える」だけでなく、「物価に負けない仕組み」を作る流れが本格化しています。

8-3. 企業・政府・個人の取り組みでどう変わる?

物価高対策は、国だけの責任ではありません。企業や私たち個人の行動も重要です。

注目されるアクション:

- 大手企業による賃上げ・福利厚生の改善

- 自治体による地域限定クーポン・ポイント支援制度

- 家庭レベルでも**「節約から投資」へマインドシフト**

- SNSやメディアでの節約・家計術の共有が活性化

ここが重要! 「支援を受ける」から「仕組みを活かして自衛する」時代へ。三者の連携が、暮らしやすさを左右します。

物価高騰対策給付金に関する世間の声と評価

給付金制度の効果は、実際に受け取った人の声や社会全体の反応を見ることで初めて実感できるものです。

物価高騰対策給付金も例外ではなく、2025年の支給に対してさまざまな声が寄せられています。

「本当に助かった」「手続きが分かりにくかった」「もう少し早く支給してほしかった」など、ポジティブ・ネガティブ両方の評価が存在します。

また、メディアや専門家の報道を通じて、制度の改善点や政治的な背景も明らかになってきました。

この章では、受給者のリアルな感想、政府・報道機関の反応、そして給付金の社会的意義について客観的にまとめ、制度の本質を多角的に捉える視点を提供します。

9-1. 受給者の声!実際に給付金を受け取った感想

実際に給付金を受け取った方の声から、リアルな影響が見えてきます。

よくある声は以下の通り:

- 「食費や光熱費の支払いに充てられて本当に助かった」

- 「一時的でも安心感が生まれた」

- 「支給額は少ないけど、“もらえる”という気持ちが支えになった」

- 「もっと早く知っていれば…という声も」

ここが重要! 支給された人にとっては大きな支えになっており、情報の“早さ”が生活支援に直結することが分かります。

9-2. メディア報道と政府の見解

メディアでも給付金制度の賛否が報じられています。

主な報道内容と政府のコメント:

- 「物価高には焼け石に水」という指摘も

- 一方で「迅速な給付は評価されるべき」との論調もあり

- 政府側は「緊急避難的な措置であり、恒久的な対策と併用することが重要」とコメント

- 野党からは「もっと普遍的なベーシックインカム的給付を」との提言も

ここが重要! 給付金はあくまで“つなぎ”。根本的な所得増加・物価安定策と組み合わせることが本質だと評価されています。

9-3. 物価高騰対策給付金の社会的な意義とは?

一見「一時金」と思われがちな給付金ですが、社会的には重要な意味があります。

ポイントは以下のとおり:

- 格差拡大を抑えるためのセーフティネット

- 政府と国民の「信頼関係構築の手段」でもある

- 経済の底支えとして**“消費マインドの維持”にも寄与**

- “困っている人を見捨てない”という国家の姿勢の表明

ここが重要! 単なる金銭給付ではなく、「国としての安心感を与える仕組み」として、制度の存在意義は非常に大きいのです。

結論

物価高騰が続く今、「給付金の対象かどうか知っておく」「いつ、どう申請するかを把握する」ことが家計を守る第一歩です。

本記事では、給付金の基礎知識から申請方法、長期的な対策、節約術まで幅広く網羅してきました。

特に、所得制限の条件や特例措置の有無、オンライン申請の手順などは、申請漏れやミスを防ぐためにも重要な情報です。

また、政府や企業の取り組みを知り、自分に合った対策(節約・資産運用)を講じることで、将来への備えができます。

行動するかどうかで生活の安心度は大きく変わります。

ぜひ、この記事を参考に「今できる支援制度の確認」と「家計防衛策の見直し」を始めてみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

最新情報は自治体サイトや政府公式ページでも随時確認をおすすめします。

未来の安心のために、知識と行動を武器にしましょう。

コメント