インフレがじわじわと進行する今の日本では、家計の見直しと資産運用の戦略がますます重要になってきています。毎日の買い物で「気づいたら高くなっていた…」と感じること、ありませんか?実はそれがインフレのサインなんです。

このブログでは、物価が上がる世界で「家計を守る節約術」と「インフレに強い投資戦略」の両面から、初心者でも実践しやすい方法をわかりやすく解説します。

家計の固定費を見直すポイントや、現金だけに頼らない運用の考え方、さらには今後の日銀の政策や海外資産にも触れていきます。

スマホでサッと読めるように構成も工夫しましたので、通勤中やちょっとした隙間時間にぜひ読み進めてみてください。これからの時代に、**「現金だけでは守れない」**という気づきを一緒に深めていきましょう。

日本で進行するインフレの現状と家計への影響を知る

実は、最近の日本では「物価がじわじわ上がっている」という実感を持つ人が増えているんです。

この章では、インフレって何?デフレとどう違うの?という基本から、日本で現在進んでいるインフレの現状、そしてそれが家計にどう影響しているかを順に見ていきます。

具体的には、1つ目で「インフレ/デフレ」の言葉の意味をやさしく整理。2つ目で「なぜ日本で物価が上がっているのか」を最新データとともに解説。3つ目で「家計・貯金・賃金」にどんな影響が出ているかを、数値や事例を交えて紹介します。

つまり、今まで“物価が安定している”と思っていた日本の暮らしが、少しずつ変わってきているんですよね?これを知ることが、次章以降で「どう守るか」「どう備えるか」を考えるための大切な土台になるんです。

1-1: インフレとは?デフレとの違いも含めた基本用語をやさしく解説

実は、「インフレ」と「デフレ」はニュースでよく聞くけれど、意味をしっかり説明できる人は意外と少ないんです。

ここでは、初心者でもスッと理解できるように、わかりやすく整理してみましょう!

📌 インフレとデフレの基本まとめ:

- インフレ(物価上昇):モノやサービスの価格が継続的に上がる現象

- デフレ(物価下落):逆に、価格が下がり続ける状態

- インフレが進むと、お金の価値が下がり、「同じ1万円で買える量が減る」

- デフレが続くと、企業の利益や賃金が減り、経済が停滞しやすくなる

つまり、インフレもデフレもどちらも“極端すぎると危険”なんです。

ここが重要!

経済にとって理想的なのは、緩やかなインフレ(年2%程度)。

物価が穏やかに上がることで、企業・個人どちらも成長しやすくなるんです。

1-2: 日本のインフレ率・物価上昇がなぜ起きているのか

最近、「物価が上がった」と感じる理由、実は明確にあるんです。

日本のインフレは一時的ではなく、構造的な要因が重なって起きています。

📌 日本でインフレが進んでいる主な原因:

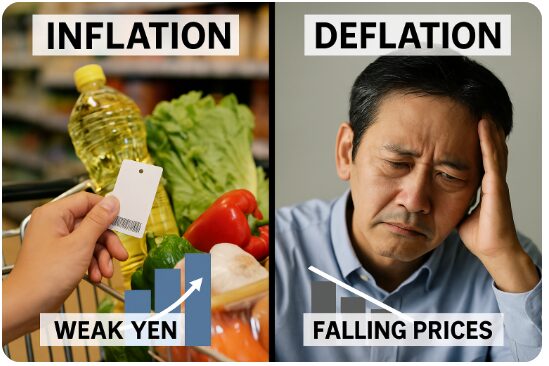

- 円安の進行:輸入コストが上がり、エネルギーや食料が高騰

- 原材料・燃料費の上昇:企業の製造コストが増大

- 人件費アップ:賃上げが広がる一方、価格転嫁が加速

- 海外要因:世界的なインフレ波が日本にも波及

つまり、「海外からの価格上昇 × 国内の構造変化」が、私たちの生活費を押し上げているんです。

ここが重要!

今のインフレは“短期の異常”ではなく、中長期的なトレンド。

家計と投資の両面で、早めの対応が求められています。

1-3: 物価上昇が家計・貯金・実質賃金に与える具体的なダメージ

「なんとなく生活が苦しくなった…」と感じていませんか?

それ、実は実質賃金の低下による影響かもしれません。

📌 物価上昇がもたらす“見えないダメージ”:

- 給料が上がっても支出が増える(実質的な手取り減少)

- 貯金の価値が目減り(100万円が将来90万円分の価値に)

- 家計の自由度が低下(外食・娯楽などが削られる)

つまり、「同じ収入でも生活水準が下がる」状況が起こっているんです。

ここが重要!

インフレ対策の第一歩は、“お金の価値が減る”という事実を理解すること。

そこから、節約・投資・分散の3ステップで守りを固めましょう。

インフレの原因と「デフレのときと何が違うのか」比較する

「インフレの原因って、結局なんなの?」と感じていませんか?

実は、今の日本で進んでいる物価上昇には、いくつかの“ハッキリした要因”があるんです。たとえば、原材料やエネルギー価格の高騰による「コストプッシュインフレ」、そして**円安によって輸入品が高くなる「円安インフレ」**などが代表的です。

一方で、かつての日本を支配していた「デフレ」は、物価が下がり続ける現象。聞こえは良くても、実際には企業の利益が減り、賃金も上がらない“悪循環”を招いていました。

つまり、インフレとデフレは単なる「値段の上下」ではなく、経済全体の動き方と生活の質を左右する重要なサイクルなんですね。

ここが重要!

この章では、両者の違いをわかりやすく比較しながら、「今の時代にどう向き合うべきか」を整理していきます。

2-1: コストプッシュインフレ・円安インフレなど主な要因を整理

「最近、物価が上がってるけど何が原因なの?」と思っていませんか?

実は、日本のインフレにはいくつかの明確な理由があるんです。

📌 主なインフレの要因はこちら:

- コストプッシュインフレ:原材料やエネルギー価格の上昇が、商品の値上げを引き起こす

- 円安インフレ:円の価値が下がると、輸入品の価格が上昇する

- 人件費上昇:賃上げや人手不足によるコスト増

- 海外の影響:世界的な物価上昇が日本にも波及

つまり、今の日本の物価上昇は「海外+国内」のダブル要因なんです。

世界全体でコストが上がる中、日本の円安がそれをさらに後押ししています。

ここが重要!

インフレは「企業の値上げ」ではなく、経済全体の構造変化。

一時的な現象と軽視せず、長期的な視点で家計防衛を考えましょう。

2-2: デフレとは何か?価格が下がるときの日本経済の特徴

「昔は物価が安かったのに…」と感じたことはありませんか?

それがまさに“デフレ”の時代です。

📌 デフレの主な特徴:

- モノの価格が下がる(企業の利益が減る)

- 給料が上がらない(企業がコストを抑えようとする)

- 消費が冷え込む(みんなが節約に走る)

- 景気が停滞する(経済全体の成長が止まる)

つまり、デフレは一見「生活が楽になるようで、実は経済のブレーキ」なんです。

物価が下がり続けると、企業の投資意欲も減り、結果として働く人の収入も伸びなくなる悪循環に陥ります。

ここが重要!

「物価が安い=良い」とは限りません。

健全な経済は、緩やかなインフレが続く状態なんです。

2-3: インフレとデフレはどっちがいい?個人が取るべきスタンス

「インフレもデフレも嫌だ!」と思うのが本音ですよね。

でも、どちらの局面でも“正しい行動”をとれば家計を守ることができます。

📌 それぞれの時期に意識すべきポイント:

- インフレ時:現金の価値が下がる → 資産を分散して守る

- デフレ時:お金の価値が上がる → 消費を控えすぎない

- 共通点:リスクを取りつつも“長期的な資産形成”を心がける

つまり、インフレでもデフレでも「お金を動かす力」が問われる時代なんです。

経済の流れに合わせて、家計管理・投資戦略を柔軟に調整することが大切です。

ここが重要!

結論としては、**「どっちがいいか」より「どう備えるか」**が最重要。

今の時代に合った“資産の守り方”を知ることが、最強の防御になります。

物価上昇が生活に及ぼす影響と「お金の目減り」を防ぐ考え方

最近、「スーパーでの買い物が高くなった」「電気代の請求が前より増えた」と感じていませんか?

実はそれ、インフレによる生活コストの上昇=お金の実質的な価値の低下なんです。私たちの暮らしに密接に関わる“物価上昇”は、知らないうちに家計をじわじわと圧迫しています。

この章では、まず食品・電気・日用品といった日常の値上げにどう対応するかを考え、次に賃金の伸びが追いつかない現実を整理します。

さらに、インフレによって「現金の価値が下がる」仕組みをやさしく解説し、今すぐできる優先度の高い対策を紹介します。

つまり、「値上げの波に飲まれないためには何をすべきか?」を具体的に学ぶ章です。

ここが重要!

“節約+資産防衛”の両輪で家計を守ることこそ、インフレ時代の生き抜き方です。

3-1: 食品・電気代・日用品が値上げしている今の暮らしをどう守るか

「気づいたら電気代も食品も全部上がってる…」という方、多いですよね。

でも、しっかり対策すれば家計のダメージは最小限に抑えられます。

📌 すぐできる生活防衛のポイント:

- 固定費の見直し:電気・ガス・通信費を複数社で比較

- ポイント還元・キャッシュレスの活用:実質的な値引き効果を得る

- まとめ買い・セール活用:食費や日用品を効率的に節約

- サブスクの整理:使っていないサービスを解約

つまり、「節約=我慢」ではなく、「仕組みを変える」ことが大事なんです。

ここが重要!

インフレ時代は、“節約体質の家計”を作れるかどうかが勝負。

見直しの一歩が、将来の安心につながります。

3-2: 賃金の伸びと物価上昇のギャップをどう埋めるか

ニュースでは「賃上げが進む」と聞くけど、実際には生活が楽になっていない…。

それは、物価上昇のスピードが賃金より早いからなんです。

📌 ギャップを埋めるための行動:

- 副業・スキルアップで収入源を増やす

- ポイント投資・積立投資で“お金に働かせる”

- 節税対策(ふるさと納税・iDeCoなど)を活用する

つまり、“収入を増やす”か“支出を減らす”のどちらか、あるいは両方の戦略が必要なんです。

ここが重要!

今後も物価上昇が続くなら、**「働き方+お金の増やし方」**をセットで見直すことが大切です。

3-3: インフレで現金の価値が下がる仕組みと対策の優先順位

「銀行にお金を置いておけば安心」と思っていませんか?

実はインフレ時には、現金の価値が目減りするという落とし穴があります。

📌 なぜ現金の価値が下がるのか:

- 物価が上がる → 同じ金額で買えるモノが減る

- 利息がほぼゼロ → 預金では増えない

- 長期的には「実質損」をしている状態になる

そこで大切なのは、優先順位をつけた対策です。

1️⃣ 生活防衛資金(半年〜1年分)を確保

2️⃣ 余剰資金を分散投資(つみたてNISA・投資信託など)

3️⃣ 資産の一部をインフレ対応型(株式・金など)にシフト

ここが重要!

現金だけでは「守れない時代」。

**“お金を眠らせず、働かせる”**ことがインフレへの最強の防衛策です。

インフレ時代の節約術:まずは毎月の固定費と変動費を見直す

「インフレ時代に家計を守るには、固定費・変動費の見直しがカギなんです!」

この章では、毎月の家計で大きなウエイトを占める「固定費」と、月ごとに変動する「変動費」を整理しながら、物価高でも実践しやすい節約術を紹介します。

まずは、電気・ガス・通信費などの契約を見直す方法から。次に、「必要な支出」と「削っていい支出」の線引きを明確にして家計管理をスムーズにします。さらに、家計簿アプリやポイント還元を活用した“ちょっとした工夫”で節約効果を上げる小ワザもあわせて解説します。

つまり、**「見直して、選んで、工夫する」**という三段階で家計を守る術が、この節約術には詰まっているんです。

皆さんの暮らしに合った“スマートな家計管理”を一緒にスタートしましょう!

4-1: 電気・ガス・通信費など物価高でも下げやすい支出の抑え方

「インフレで生活費が増えたけど、どこから見直せばいいの?」と感じる方も多いですよね。

実は、家計の中で最も節約効果が高いのは“固定費”なんです。

📌 今すぐできる固定費の見直しポイント:

- 電気・ガス:地域の自由化プランを比較して乗り換える

- 通信費:格安SIM・Wi-Fiプランに変更する

- 保険:重複保障を削り、必要最低限の保障に調整

- サブスク:使っていないサービスは一度解約

1回見直すだけで、毎月1万円以上の節約になるケースも珍しくありません。

つまり、“我慢する節約”よりも、“仕組みを変える節約”がインフレ時代には効果的なんです。

ここが重要!

インフレに強い家計を作る第一歩は、「支出の固定部分を減らす」こと。

生活レベルを落とさずにお金を守る方法こそ、賢い節約術です。

4-2: 必要な支出と削っていい支出の線引きをする家計管理術

「節約したいけど、どこまで削っていいの?」と悩む方も多いはず。

大切なのは、支出を**“必要”と“不要”に仕分ける力**をつけることです。

📌 支出を見極める3ステップ:

1️⃣ 生活に必要な支出:食費・住宅費・医療費などの“生きるためのコスト”

2️⃣ 豊かさを生む支出:趣味・教育・健康など“未来の自己投資”

3️⃣ 削っても困らない支出:外食・無駄なサブスク・衝動買い

この3つを毎月点検するだけで、ムダが自然と見える化されます。

「なんとなく使っているお金」を“意識的に使うお金”に変えることが家計管理のコツです。

ここが重要!

節約とは“我慢”ではなく、お金の流れをコントロールする行為。

支出に優先順位をつければ、ストレスなく貯金体質に変わります。

4-3: 家計簿アプリやポイント還元を使ったインフレ対策の小ワザ

「家計簿をつけても続かない…」という人、実は多いんです。

でも今は、アプリやポイント制度をうまく使えば、自動で家計管理+節約ができる時代です。

📌 おすすめの家計防衛テクニック:

- **家計簿アプリ(例:マネーフォワードME)**で自動管理

- クレカ・QR決済のポイント還元を活用(実質値引き効果あり)

- キャンペーン連動型アプリでキャッシュバックを狙う

- ふるさと納税・楽天経済圏を活かして税金+生活費を節約

「楽して貯める」「知らないうちに得をする」仕組みを作るのが、長続きのコツです。

ここが重要!

インフレ時代の家計防衛は、“節約を自動化”すること。

努力よりも仕組み化が勝つ! これが賢いお金の守り方です。

インフレに強い資産を持つための投資・運用戦略

「インフレに強い投資」って、どんな資産のことを指すのでしょうか?

物価が上がる今の時代、“現金だけで貯める”という選択はむしろリスクになりつつあります。インフレが進むと、お金の価値が下がり、同じ100万円でも将来的に買えるものが減ってしまうからです。

この章では、まず「なぜ現金だけでは危険なのか」を解説し、次に株式・不動産・インフレ連動資産など上昇に強い投資先の考え方を紹介します。

さらに、初心者でも取り組みやすいつみたてNISAや債券・投資信託を使った分散投資の方法も取り上げ、リスクを抑えながら資産を守るコツを学びます。

つまり、「増やす」よりも「守る」ことが重要なインフレ時代における、最適な運用戦略を一緒に考えていきましょう。

5-1: なぜインフレ局面で「現金だけ」では危険なのか

「貯金しておけば安心」と思っている人は要注意です。

インフレが続くと、現金の価値は時間とともに減っていくんです。

📌 たとえば:

- 物価が年2%上昇すると、10年後には100万円の価値が約82万円分に

- 預金金利が0.001%では、増えるどころか実質的に「マイナス」

つまり、現金は“安全”ではなく、“静かに減っていく資産”なんです。

お金を守るためには、「運用」という視点が欠かせません。

ここが重要!

現金だけに頼る時代は終わり。

「使わないお金を働かせる」ことが、インフレ防衛の第一歩です。

5-2: 株式・不動産・インフレ連動資産など上昇に強い投資先の考え方

インフレが続く時代に、どんな資産が強いのか気になりますよね?

実は、“モノの価値が上がるほど得をする資産”が注目されています。

📌 インフレに強い主な投資先:

- 株式:企業が価格転嫁できれば利益増につながる

- 不動産:家賃・資産価値が上昇しやすい

- 金(ゴールド)・コモディティ:通貨価値が下がると上昇傾向

- インフレ連動国債:物価上昇に応じて利回りも上がる

つまり、インフレ時代は「モノ」や「生産活動」に裏付けがある資産が有利なんです。

ここが重要!

“お金”ではなく“価値”を持つ資産にシフトすること。

インフレ=実物資産の時代と考えるのがポイントです。

5-3: 投資信託・債券・つみたてNISAでできる分散とリスクコントロール

「投資は怖い」「失敗したくない」という初心者でも安心なのが、分散投資です。

少額からでも、リスクを抑えて資産を守りながら増やすことができます。

📌 初心者におすすめの運用方法:

- つみたてNISA:長期・分散・積立の王道制度

- 投資信託:複数の資産に自動分散される仕組み

- 債券・バランス型ファンド:値動きが穏やかで安定性が高い

さらに、毎月一定額を自動積立すれば「買うタイミングを選ばなくていい」のもメリット。

ここが重要!

インフレ対策の投資は、“短期で儲ける”より“長期で守る”。

時間を味方につけることが、最強のリスクヘッジです。

日銀の金融政策・金利の動きが個人の資産にどう効くか

「なぜ日本銀行(日銀)の金融政策や金利変動が あなたの資産や家計に大きな影響を与えるのか?」

この章では、まず日銀が掲げる 「物価安定の目標」 とは何かを整理し、次に金利が上がる/下がることで住宅ローン・預金・投資にどんな変化がおきるかを解説します。

さらに、円安&インフレの時代において通貨価値がどう変わるか、 “気づかないうちに資産が目減りする仕組み” に踏み込んでいきます。

つまり、**「中央銀行の動き=あなたの暮らし・資産運用に直結」**という感覚を、初心者にもわかりやすく持つための章なんです。

6-1: 日本銀行の物価目標と金融緩和・引き締めの方向性

「日銀のニュースって難しくてよく分からない…」という人も多いですよね。

でも、実は日銀の金融政策は私たちの家計や資産に直結する超重要なテーマなんです。

📌 日銀の基本方針をわかりやすく整理すると:

- 物価安定目標:年2%のインフレ率を目指している

- 金融緩和政策:金利を下げて景気を刺激(お金を使いやすくする)

- 金融引き締め政策:金利を上げて物価を抑える(インフレ抑制)

- 量的緩和:国債などを大量に買って市場に資金を供給

つまり、日銀は“物価のバランス”をとるために金利をコントロールしているんです。

ここが重要!

インフレ率2%というのは単なる数字ではなく、経済を安定させる目安。

この目標がどちらに動くかで、ローン金利や資産運用の戦略も変わるんです。

6-2: 金利が上がると住宅ローン・預金・投資はどう変わるのか

「金利が上がるとどうなるの?」という疑問は、多くの人が感じるポイント。

実は金利上昇は、“お金を借りる人”と“お金を預ける人”で影響がまったく違うんです。

📌 金利上昇で変わること:

- 住宅ローン:変動金利の人は返済額が上昇

- 預金:金利が上がれば利息収入が増える(ただし上昇幅は小さい)

- 投資:債券価格は下がり、株式市場も一時的に調整が起こることも

つまり、金利が上がると「借りる側にはマイナス」「預ける側にはプラス」となる傾向があります。

ただし、長期的には金利上昇=経済回復のサインとも言えます。

ここが重要!

金利の動きを読んで、ローンの見直し・資産配分の調整を行うことが大切。

インフレ対策には「金利リスク」も意識しておきましょう。

6-3: 円安・インフレ局面での今後の通貨価値の見通し

最近「円安が止まらない」というニュースをよく目にしますよね。

これは単に為替の話ではなく、日本の通貨価値そのものが変化しているということなんです。

📌 円安・インフレがもたらす主な影響:

- 輸入品が高くなる(エネルギー・食料など)

- 海外旅行や留学が高額に

- 海外資産を持つ人は円換算で資産増加

つまり、円安は生活コストを上げる一方で、外貨資産を持つ人にとっては追い風になる現象でもあります。

この流れは、日銀の金利政策や海外の景気動向次第で今後も続く可能性があります。

ここが重要!

インフレ+円安の時代は、“円だけで資産を持つ”のはリスク。

外貨建て・海外投資のバランスを意識することが、長期的な安定につながります。

中長期でインフレに備えるための日本+海外の視点

将来に向けてインフレが続く可能性を考えると、中長期の視点で資産を守る戦略が欠かせません。

この章では、「日本だけに依存しない」投資の考え方を軸に、長期ポートフォリオの作り方や海外資産・外貨建て商品の活用方法をわかりやすく整理します。

また、景気・物価・金利のサイクルを読み解くことで、投資のタイミングをどう見極めるかもポイント。インフレに備えるには、“今の値動き”ではなく“経済の流れ”を見る力が重要なんです。

つまり、ここで学ぶのは短期の儲け方ではなく、10年先も価値を保つ資産設計の思考法。

世界の視点を取り入れながら、リスクを分散し、安定的に資産を育てるコツを一緒に探っていきましょう。

7-1: 将来のインフレリスクに備えた長期投資ポートフォリオの作り方

「インフレ対策って何をどれくらいやればいいの?」と迷う方も多いですよね。

その答えは、**“分散された長期ポートフォリオ”**を持つことです。

📌 長期投資ポートフォリオの基本構成:

- 株式:リターンを狙う成長資産(国内・海外両方)

- 債券:値動きを抑える安定資産

- 現金・預金:緊急時の生活防衛資金

- 金やREIT(不動産):インフレヘッジ用資産

重要なのは、「一つの資産に偏らないこと」。

経済状況によって強い資産は変わるため、バランスよく持つことが最強の防御になります。

ここが重要!

短期的な値動きよりも、10年先を見据えた分散構成を。

“持ち続ける力”がインフレ時代の最大の武器です。

7-2: 海外資産・外貨建て商品との比較で日本だけに偏らない工夫

「日本円だけでは不安…」と感じるのは当然です。

インフレと円安のダブルパンチを防ぐには、海外資産を取り入れるのが効果的です。

📌 海外資産を取り入れるメリット:

- 通貨分散で円の下落リスクを軽減

- 海外株式・ETFで世界の成長を取り込む

- 外貨預金や外貨建て債券で為替差益を狙う

ただし、為替リスクを理解せずに投資すると損失リスクも。

そこで重要なのが、少額から複数の国・通貨に分けることです。

ここが重要!

海外資産は「投機」ではなく「リスク分散の手段」。

“世界全体に資産を広げる”意識が、インフレに負けない鍵になります。

7-3: 景気・物価・金利サイクルを見ながら投資のタイミングを考える

「投資のタイミングが分からない…」という人は多いですが、

実は“経済の流れ”を意識するだけで、失敗を減らすことができます。

📌 経済サイクルの基本を押さえよう:

- 景気拡大期:株式が上昇しやすい

- 金利上昇期:債券価格が下がりやすい

- 景気後退期:ディフェンシブ資産(金・債券など)が安定

- 回復期:株式やリスク資産が再び上昇

つまり、常に“どのフェーズにあるか”を意識して投資判断をするのがポイントです。

短期的な値動きよりも、経済サイクル全体を見渡す目を持つことで、賢く行動できます。

ここが重要!

投資はタイミングよりリズム。

景気・金利・物価の流れをつかむことで、損を減らし、チャンスをつかむ力が身につきます。

インフレの影響を受けやすい業界・受けにくい業界を知る

インフレの影響は、すべての業界に同じように及ぶわけではありません。

原材料やエネルギーコストの上昇が直撃する業種もあれば、値上げをうまく価格に転嫁できる企業も存在します。つまり、インフレ時代には「どの業界が強いか・弱いか」を見極めることが重要なんです。

この章では、まずコスト上昇の影響を受けやすい業種(製造・物流・飲食など)を整理し、次に利益を守りやすい企業の特徴をわかりやすく解説します。

さらに、企業側が取るべき値上げ・省コスト・業務効率化の戦略にも触れ、個人投資家が注目すべき視点をまとめます。

つまり、ここで学べるのは「どの業界がインフレに強いか」を見抜く力。

投資でも仕事選びでも役立つ“インフレ耐性”の視点を身につけていきましょう。

8-1: 原材料高・エネルギー高でコストが直撃しやすい業種

「インフレで一番ダメージを受けているのはどこ?」と思ったことはありませんか?

実は、原材料やエネルギーを多く使う業界ほど影響を受けやすいんです。

📌 コストが直撃する代表的な業種:

- 製造業:鉄・プラスチック・紙など、原材料価格の上昇で利益圧迫

- 運輸・物流業:燃料費高騰によるコスト負担増

- 外食・食品業界:仕入れや人件費の上昇が直撃

- 建設業:資材・燃料・人件費が同時に上がる「三重苦」

こうした業界では、価格転嫁が難しいと利益が減少しやすくなります。

つまり、「モノを作る」「運ぶ」業種はインフレの影響を避けにくい構造なんです。

ここが重要!

エネルギーや輸入コストに依存する業種は、インフレ=利益圧迫。

今後は「効率化」「価格転嫁」「国産化」の動きが生き残りのカギになります。

8-2: 値上げを価格転嫁しやすい企業・ビジネスモデルの特徴

「物価が上がっても利益を出している企業」ってありますよね?

その秘密は、“価格転嫁力”の強さにあります。

📌 価格転嫁がしやすい企業の共通点:

- ブランド力が強い(Apple・ユニクロ・スタバなど)

- 独自の技術や特許を持っている(他社に代替されにくい)

- 定期課金・サブスク型モデル(Netflix・Adobeなど)

- ニッチ市場でシェアが高い企業(専門特化型ビジネス)

これらの企業は「値上げしても選ばれる理由」があるため、物価上昇を逆にチャンスに変えられます。

一方で、競合が多い業界では価格転嫁が難しく、利益が削られやすい傾向があります。

ここが重要!

インフレに強い企業とは、“値上げしても売れる企業”。

個人投資家も、こうした企業を見極める目を持つことが重要です。

8-3: 企業側がとるべき値上げ・省コスト・業務効率化の戦略

「物価が上がっても企業はどうやって利益を守るの?」

実は、多くの企業が**“価格転嫁+効率化”の二本立て戦略**で対応しています。

📌 インフレ時代の企業戦略のポイント:

1️⃣ 段階的な値上げで消費者の負担を分散

2️⃣ 省エネ・自動化・AI導入でコスト削減

3️⃣ サプライチェーン見直しで仕入れコストの安定化

4️⃣ 国内生産回帰で為替リスクを軽減

こうした対策をとることで、単なる「値上げ企業」ではなく「付加価値を高める企業」へと進化できます。

ここが重要!

企業の生き残りは、“コスト削減”ではなく**“構造改革”**。

インフレを逆手にとって成長できるビジネスが、これからの勝ち組になります。

社会全体で進むインフレーションの動向と個人がとるべき行動

私たちの生活を包み込む「インフレ」は、いまや一時的な現象ではなく社会全体の構造変化となりつつあります。

物価高が長期化する中で、個人がどう行動すべきか——それがこの章のテーマです。

まずは、購買力が落ちる中でも“選ぶ消費”へと変えるコツを紹介し、次に福祉・賃上げ・補助金といった政策の動きを押さえておく重要性を解説します。

さらに、海外のインフレ事例から学べる日本の未来シナリオにも触れ、これからの時代を生き抜くための具体的ヒントをまとめます。

つまり、インフレへの備えは「節約」だけでなく、「社会全体の流れを読む力」も必要。

ここが重要!

経済・政策・暮らしの3つの視点から、“インフレに負けない行動力”を身につけることが大切なんです。

9-1: 物価高で購買力が落ちる中で「選ぶ消費」に変えるコツ

「最近、節約ばかりで疲れた…」という人も多いはず。

でも、これからの時代は**“選ぶ消費”**に変えることがポイントなんです。

📌 賢くお金を使うための考え方:

- 安さより価値で選ぶ:長く使える良品を選ぶ

- 消費より投資思考:学びや健康にお金を使う

- モノより体験:旅行や自己成長など、記憶に残る支出を重視

- 地産地消・サステナブル商品:価格より社会的価値を意識

つまり、節約一辺倒ではなく、「自分の満足度を高めるお金の使い方」に変えていくのがインフレ時代の新常識です。

ここが重要!

インフレ時代の消費は、“我慢する”より**“選ぶ力を磨く”**こと。

価値ある支出こそ、真の節約になります。

9-2: 福祉・賃上げ・補助金など政策との関係を押さえておく理由

「国の政策なんて自分には関係ない」と思っていませんか?

実は、インフレ時代こそ政策の恩恵を受け取れるかどうかが家計の明暗を分けるんです。

📌 今知っておきたい政策・制度:

- 所得税・住民税の減税や給付金(低所得層向け支援)

- 電気代・ガス代の補助金制度(自治体による)

- 最低賃金の引き上げ(実質賃金対策)

- 子育て支援・教育費補助(インフレによる家計支援)

これらは知らないと“受け取れない”制度。

ニュースや自治体サイトで定期的にチェックしておきましょう。

ここが重要!

インフレは政府も対策を進めています。

**“制度を知る人ほど得をする”**のが、これからの時代の家計術です。

9-3: 海外のインフレ事例から学ぶ、日本で今後起こりうるシナリオ

「日本のインフレって、このまま続くの?」

そのヒントは、すでにインフレを経験した海外の事例にあります。

📌 世界の事例をチェック:

- アメリカ:金利上昇で物価は落ち着いたが、住宅ローン負担が増加

- ヨーロッパ:エネルギー危機で一時的に急騰、再生エネルギー投資が加速

- 新興国:通貨安と物価上昇の悪循環が深刻化

これらを見ると、日本も**「ゆるやかなインフレ+円安」**が長期化する可能性があります。

つまり、物価高は“短期的な現象”ではなく、新しい経済環境の常態化と考えるべきなんです。

ここが重要!

海外の教訓は、「早く備えた人が生き残る」ということ。

インフレ対応は“いま行動する”ことが最大の防御策です。

結論

物価上昇が続く今の日本では、「節約」と「資産運用」を両立する力こそが生き残りのカギです。

インフレによってお金の価値が下がる中、現金だけで貯めるのはリスク。まずは電気・通信・保険などの固定費を見直し、無駄な支出を減らすことから始めましょう。その上で、**インフレに強い資産(株式・不動産・投資信託など)**に少しずつ資金を分散させるのが効果的です。

また、日銀の金融政策や金利の動き、為替の変化も個人資産に大きく影響します。短期的な値動きに惑わされず、長期・分散・継続の原則を守ることで、安定的に資産を増やすことができます。

さらに、日本だけでなく海外資産や外貨建て商品にも目を向けることで、リスクを世界に分散させ、将来のインフレリスクに備えることが可能です。

つまり、これからの時代は「守りながら増やす」戦略が重要。

今日からできる行動は、家計を見直し、少額から投資を始めること。

小さな一歩が、将来の安心と豊かさにつながります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント