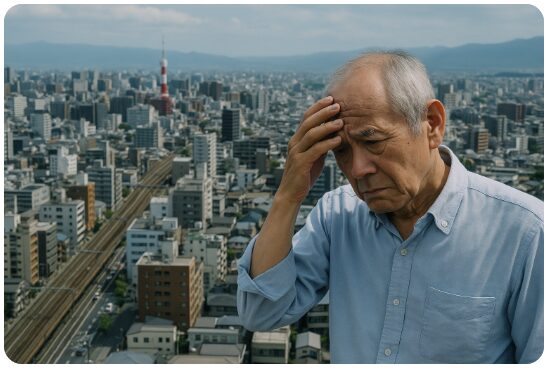

日本の未来について「やばい」と感じるニュースを耳にすること、増えていませんか?

実はその背景には、少子高齢化・人口減少・社会保障の持続可能性といった課題が大きく関わっています。

たとえば、2030年には労働人口の減少が進み、2040年には地方の医療・介護体制が限界を迎えると予測されています。さらに2050年には総人口が1億人を下回る見通しで、税収や社会保障制度にも大きな影響が出ると言われているんです。

しかし一方で、テクノロジー・教育改革・女性活躍・スタートアップ支援など、明るい未来を切り拓くための取り組みも加速しています。

つまり、日本の未来は「やばい」だけではなく、リスクと希望の両方が存在する状況だということですね。この記事では、データに基づいた予測と、私たちが今からできる具体的な処方箋をわかりやすく解説していきます。

日本の未来と人口減少の影響【日本の未来/やばい?明るい?/日本の未来予測】

「日本の未来はやばい」と言われる大きな理由のひとつが人口減少と少子高齢化です。すでに出生数は過去最低を更新し続け、2050年には人口が1億人を下回り、高齢化率は約4割に達すると予測されています。

この変化は単なる数字の問題ではなく、経済成長率の鈍化・税収減少・社会保障費の増大といった生活全般に直結する課題を引き起こします。若い世代が減ることで労働力不足が深刻化し、企業活動や地域社会の持続性にも大きな影響が及ぶのです。

さらに、医療・介護の需要が膨らむ一方で、支える側の人材や財源は限られているため、年金・医療制度の持続可能性も揺らぎ始めています。

つまり、日本の未来は「人口構造の変化」を正しく理解することが、これからの政策や個人のライフプランを考えるうえで欠かせない鍵になるのです。

1-1: 2050年の日本:人口・年齢構成の見取り図

実は、2050年の日本では総人口が1億人を下回ると予測されているんです。しかも、65歳以上の割合は約40%に達すると見込まれ、2.5人に1人が高齢者という社会になります。

人口・年齢構成のポイント:

- 総人口は大幅減少 → 1億人を切る可能性

- 生産年齢人口(15〜64歳)は急減 → 労働力不足が深刻化

- 高齢者は増加 → 医療・介護の需要が急拡大

ここが重要!

2050年の日本は「少子高齢化」が極端に進み、社会の仕組みを根本から見直さざるを得ない時代になるのです。

1-2: 人口減少がもたらす経済的インパクト

人口が減ると「経済はどうなるの?」と気になりますよね。実は人口減少は、経済成長や税収に直結する大問題なんです。

人口減少による影響:

- 内需縮小 → GDP成長率の低下

- 働き手不足 → 賃金上昇や人材不足

- 税収減少 → 年金・医療費など社会保障を圧迫

ここが重要!

人口が減るだけでなく、経済の土台が揺らぐリスクがあるため、テクノロジーやイノベーションでの成長補完が必須になります。

1-3: 高齢化と社会保障の現状

高齢化の加速は、年金・医療・介護といった社会保障制度を直撃しています。現役世代が減り、支えられる高齢者が増えることで、負担はますます大きくなるんです。

高齢化による課題:

- 年金制度 → 財源不足の懸念

- 医療費 → 高齢者医療の拡大で国費負担が膨張

- 介護人材 → 慢性的な不足で現場の負担が増大

ここが重要!

今のままでは制度が持続できないため、外国人材の活用やDXによる効率化がカギを握ります。

近未来シナリオの具体例【2030/2040/2050/日本の未来予測】

2030年・2040年・2050年といった近未来の日本を考えると、「人口減少」と「高齢化」が大きなテーマになります。出生数が減り続ける一方で、65歳以上の割合は急速に増加。働き手が少なくなることで、労働市場・医療・介護・教育、そして社会インフラまで幅広く影響が出てくると予測されています。

特に2040年には、地方での人手不足が深刻化し、交通や公共サービスの維持が難しくなるといわれています。また2030年の時点で若年層の人口減少が鮮明になり、企業の人材確保や地域の事業承継にも課題が表れ始めるでしょう。

つまり、日本の未来は単なる「人口が減る」という話ではなく、社会の仕組みそのものをどう再構築するかが問われているということなんです。

2-1: 2040年に起こる社会の変化

実は、2040年には人手不足がさらに深刻化すると予測されています。特に地方では、公共交通や医療・介護などの生活インフラ維持が難しくなると言われているんです。

2040年の社会変化のポイント:

- 働き手不足でサービス縮小(バス・病院の統廃合)

- 地域の高齢化が加速 → 住民の移動や生活支援が課題に

- インフラ老朽化 → 維持管理費が増大

ここが重要!

2040年は「インフラを守る人が足りない時代」。テクノロジー導入や地域の共助システムが生き残りのカギになります。

2-2: 2030年の人口統計が示す課題

2030年には出生数の低下が一層進み、若年層の割合が大幅に減少します。つまり、企業も社会も「働き手をどう確保するか」が避けられないテーマになるんです。

2030年の人口課題:

- 出生数は80万人を下回る → 人口減少に歯止めがかからない

- 労働力不足で中小企業や農業が直撃

- 移民・留学生の受け入れ議論が加速

ここが重要!

2030年は「日本の未来を分ける岐路」。移民政策や人材の国際流動性をどうデザインするかが問われます。

2-3: 企業・地域経済への影響

人口減少と都市集中は、地方経済に深刻な打撃を与えます。事業承継が進まない中小企業は廃業に追い込まれるケースも多くなるでしょう。

企業・地域経済への影響:

- 地方の事業承継 → 後継者不在で廃業リスク増大

- 都市と地方の格差拡大 → 東京圏に人口集中

- 地域経済の縮小でサービスや雇用が消失

ここが重要!

地方経済を守るには、スタートアップ支援やデジタル活用で新しい産業を育てることが不可欠です。

減少する総人口と増える高齢者【少子高齢化/日本の未来 不安】

日本の未来を考えるうえで避けて通れないのが、人口減少と高齢化の同時進行です。総人口はすでに減少局面に入り、2050年には1億人を下回ると予測されています。その一方で、65歳以上の高齢者は急増し、社会のあらゆる領域に影響を及ぼすことが懸念されています。

特に医療や介護の需要は右肩上がりとなり、社会保障費や家計への負担が拡大します。さらに若年層の減少により、労働市場の人手不足は深刻化し、賃金や働き方の改革が必須となるでしょう。

つまり、日本の未来は「働き手が減る」と「支えられる人が増える」という二重の課題を抱えている状況です。これをどう乗り越えるかが、社会全体の持続可能性を左右する大きなポイントなんです。

3-1: 65歳以上人口の急増と波及

65歳以上の人口はこれからも急増し、2040年には高齢者が全人口の35%超になると見込まれています。その影響は、医療・介護・年金すべてに広がるんです。

高齢化の波及効果:

- 医療需要の急増 → 病院の混雑や医療費の膨張

- 介護需要拡大 → 人手不足でサービス低下

- 家計負担増 → 保険料・税金の上昇

ここが重要!

高齢化は単なる人数増ではなく、社会全体の負担を重くする要因になります。

3-2: 若年層減少と労働市場

若年層が減れば、当然ながら働き手不足が深刻化します。その結果、賃金や働き方の仕組みにも大きな変化が訪れるんです。

労働市場の変化:

- 賃金の上昇圧力 → 人材獲得競争が激化

- 働き方改革 → リモート・副業が当たり前に

- 外国人材の活用 → 技能実習や高度人材の拡大

ここが重要!

労働力不足は「課題」である一方で、働き方の多様化を進めるチャンスでもあります。

3-3: 医療・介護の現在地と未来像

医療・介護の現場はすでに人手不足に直面しています。これからはDX(デジタル化)や在宅医療が重要な役割を担うようになります。

未来の医療・介護:

- 地域包括ケア → 高齢者を地域全体で支える仕組み

- 在宅医療の普及 → 通院不要の時代へ

- DX活用 → AI診断・遠隔診療・ロボット介護

ここが重要!

医療と介護は「人手」だけに頼らず、テクノロジーと地域社会の協力で支える仕組みが必須です。

日本の未来:希望とリスクの両睨み【日本の未来明るい/日本の未来やばい】

「日本の未来はやばい」と言われる一方で、「まだ希望はある」と考える専門家も少なくありません。人口減少や高齢化は確かに深刻な課題ですが、それを打破するための政策や技術革新も同時に進んでいるのです。

たとえば、教育DXや女性活躍、リスキリング、スタートアップ支援といった取り組みは、労働力不足を補い新しい産業を生み出す柱となります。また、税制改革や規制緩和、社会保障制度の持続可能性に向けた議論も加速しており、従来の仕組みを見直す動きが見られます。

さらに、AIやスマートシティの発展は、日本の都市構造や医療・交通システムを大きく変える可能性を秘めています。無人運航や再生医療といった革新的技術が社会に浸透すれば、課題解決だけでなく新たな成長のチャンスにもつながります。

つまり、日本の未来は「リスクと希望の両方を見据えた行動」が求められているのです。

4-1: 明るい未来を創る柱【教育DX/女性活躍/リスキリング/スタートアップ】

実は、日本の未来を明るくするカギは「人への投資」にあるんです。教育のデジタル化や女性活躍、そして学び直し(リスキリング)が進めば、新しい産業と雇用が次々と生まれます。

- 教育DX → 個別最適な学習で次世代人材を育成

- 女性活躍 → 労働参加率アップで人材不足を補う

- リスキリング → デジタル・AI分野で即戦力化

- スタートアップ支援 → 新しいビジネスが社会を変革

ここが重要!

未来を明るくする柱は「教育×多様性×挑戦」。人材投資は成長戦略そのものです。

4-2: “やばい”を打破する対策【税制/規制改革/社会保障の持続可能性】

日本の未来が「やばい」と言われる理由は、税や社会保障の持続性に不安があるからです。でも、改革で突破口は開けます。

- 税制改革 → 所得税・消費税のバランス見直し

- 規制改革 → 新産業を阻むルールを柔軟化

- 社会保障改革 → 医療・年金を持続可能な仕組みに再設計

ここが重要!

リスクをチャンスに変えるには、大胆な制度改革と持続可能な社会保障が不可欠です。

4-3: AI・スマートシティの可能性【Mobility/無人運航/再生医療】

日本の未来を支えるもう一つの柱は「テクノロジーの進化」。AIやスマートシティの実現で、生活の質も産業の効率も大きく向上します。

- Mobility → 自動運転・MaaSで移動が楽に

- 無人運航 → ドローンや船舶の無人化で物流革命

- 再生医療 → 高齢化社会の健康寿命を延ばす

ここが重要!

AIとスマートシティは「人口減少社会の切り札」。少ない人手で豊かに暮らせる未来を実現します。

人口減少への実効的な対策【政策/企業/個人のアクション】

人口減少は日本の最大級の課題ですが、実効的な対策は「政府」「企業」「個人」の3つのレベルで進める必要があります。単なる人口予測の数字ではなく、現場での取り組みが未来を左右するのです。

まず政府は、少子化対策や地方創生、教育投資を重点施策として掲げています。子育て支援や移住促進、学び直しの支援など、多角的なアプローチが取られているのが特徴です。

一方、企業も自動化・省人化の推進や外国人・高齢人材の活用といったイノベーションを進めています。現場改善の工夫が、生産性向上や持続可能な雇用につながります。

さらに生活者自身も、資産形成や地方移住、リスキリング、共助の輪を広げるなど、自分にできる行動を選び取ることが重要です。つまり、社会全体が役割を分担しながら協働することが、人口減少時代を生き抜く鍵となります。

5-1: 政府の取り組み・最新政策【少子化対策/地方創生/教育投資】

政府も本気で少子高齢化に挑んでいます。少子化対策や地方創生、教育投資は未来を変える基盤になるんです。

- 少子化対策 → 出産・育児の経済的支援を強化

- 地方創生 → テレワーク移住や企業誘致を後押し

- 教育投資 → 次世代人材育成に重点配分

ここが重要!

国の政策は「人口減少を止める最後の砦」。教育と地方への投資が未来を切り開きます。

5-2: 企業のイノベーションと現場改善【自動化/省人化/外国人・高齢人材活用】

企業はすでに人手不足に対応するために動いています。自動化や外国人材の活用で現場改善を進める流れが加速中です。

- 自動化 → ロボット導入で生産効率を向上

- 省人化 → ITシステムで業務効率を改善

- 外国人・高齢人材 → 多様な人材を積極採用

ここが重要!

企業の未来は「人手不足をどう克服するか」にかかっています。多様な働き方と技術革新が生き残りのカギです。

5-3: 生活者ができること【資産形成/移住/学び直し/共助】

実は、人口減少対策は政府や企業だけでなく、私たち一人ひとりにも関係します。個人レベルでできる行動は意外と多いんです。

- 資産形成 → 老後に備えたNISAやiDeCo活用

- 移住 → 地方での暮らし方を選択肢に

- 学び直し → AI時代に対応するスキルを習得

- 共助 → 地域コミュニティで支え合う

ここが重要!

人口減少時代は「自己防衛」だけでなく、地域や社会全体で支え合う姿勢が必要です。

地域社会の課題と解決策【地方創生/日本の未来 地方/成功事例】

地域社会の未来を考えるとき、最大の課題は人口減少と都市一極集中です。東京圏への人口流入が続く一方、地方では若年層の流出や高齢化が深刻化しており、地域サービスや産業の持続可能性が揺らいでいます。

しかし近年は、テレワーク移住や二拠点生活の広がりによって、新しい形で地方に人が戻り始めています。都市と地方を行き来する「関係人口」の増加が、地域活性化の鍵になりつつあるのです。

さらに、観光と一次産業を組み合わせた取り組みや、自治体と企業が連携する「官民協働プロジェクト」など、実際に成果を上げている事例も見られます。これらは地方創生の成功モデルとして注目されています。

また、新書や政策レビューでは、医療・再生医療やデジタル技術を取り入れた地域づくりの提言も増えています。つまり、地域社会の課題は深刻でありながらも、多様な解決策が現れ始めているということです。

6-1: 都市と地方の人口動態【東京一極/転出入/テレワーク移住】

日本の人口は「東京一極集中」と「地方の人口減少」という二極化が進んでいます。実は、コロナ禍をきっかけにテレワーク移住や地方回帰も増えているんです。

- 東京 → 若年層の流入が続くが、住宅・通勤・保育の課題が深刻

- 地方 → 転出が多く高齢化が進行

- テレワーク移住 → 地方での暮らしに可能性を見出す人が増加

ここが重要!

地方の未来は「東京一極をどう分散するか」にかかっています。移住支援や仕事環境整備が鍵です。

6-2: 地域活性の実例【関係人口/観光×一次産業/官民連携】

実際に地方活性化が成功している例も多くあります。観光や農業といった地域資源を活かした取り組みが注目されています。

- 関係人口の拡大 → Uターンではなく「交流型移住」が広がる

- 観光×一次産業 → ワーケーションや体験型観光で新たな収益源

- 官民連携 → 企業や大学が地域に入り新ビジネスを創出

ここが重要!

地方の未来は「資源の組み合わせ」で変わります。観光×農業のような掛け算が活性化の原動力です。

6-3: 新書・提言の要点【再生医療で描く日本の未来/政策レビュー】

実は、人口減少や地方課題に対する「提言書」や「新書」も増えています。そこには未来を変える視点が多く含まれています。

- 再生医療の応用 → 高齢化に対応した地域医療モデル

- 政策レビュー → 過去の失敗を踏まえた少子化対策

- 学術・産業連携 → 大学・企業の知見を地方に実装

ここが重要!

地方の課題は「医療・産業・教育」を結びつけることで突破できます。データと提言を政策に活かすことが肝心です。

国際比較と産業構造の変化【日本の未来 国際/業界の地殻変動】

日本の未来を考える上で、国際比較と産業構造の変化は欠かせないテーマです。先進国と比べても日本の人口減少スピードは際立っており、移民政策や都市政策の違いが社会に大きな影響を与えています。

特に、建設・物流・小売・医療・介護・教育といった労働集約型の産業は人手不足の直撃を受けやすく、テクノロジーや自動化の導入が避けられない状況です。こうした変化は産業の地殻変動を引き起こし、新しいビジネスチャンスと課題を同時に生み出しています。

さらに、社会保障制度の将来設計も国際比較の視点から再構築が求められています。支え手をどう増やすか、給付と負担のバランスをどう最適化するかが、持続可能性を左右するポイントとなるでしょう。

つまり、日本の課題は国内にとどまらず、世界の動向と密接に結びついているのです。

7-1: 国際的視点から見た人口問題【先進国比較/移民政策/都市政策】

人口減少は日本だけの課題ではありません。実は、先進国共通のテーマなんです。違いは「移民政策」や「都市設計」で現れます。

- 欧州 → 移民受け入れで労働力確保

- アメリカ → 都市の多様化と教育投資で人口増を維持

- 日本 → 移民受け入れが限定的で少子化対策が急務

ここが重要!

国際比較から学べるのは「人口減少は工夫次第で克服できる」ということ。都市政策と移民政策が分かれ道です。

7-2: 影響を受ける業界【建設/物流/小売/医療・介護/教育】

人口減少はあらゆる産業に影響を与えます。特に人手依存型の業界は大きな転換期を迎えています。

- 建設 → 技能人材不足で工期遅延リスク

- 物流 → EC拡大とドライバー不足が深刻

- 小売 → 店舗閉鎖とオンラインシフト

- 医療・介護 → 高齢者増加で需要急増

- 教育 → 子供減少で統廃合・ICT導入が進む

ここが重要!

業界の未来は「人材不足をどうテクノロジーで補うか」。自動化とデジタル化が生き残りの条件です。

7-3: 社会保障制度の将来設計【支え手拡大/給付と負担/デジタル化】

社会保障制度も人口減少に合わせて見直しが必要です。給付と負担のバランスをどう取るかが大きな焦点です。

- 支え手拡大 → 高齢者や女性、外国人も労働力として活躍

- 給付と負担 → 年金・医療・介護費の見直し

- デジタル化 → マイナンバーとAIで効率的な給付へ

ここが重要!

社会保障は「持続可能性」と「公平性」の両立がカギ。デジタル化と支え手拡大が制度維持の要です。

生活実感に直結する変化【日本の未来 不安/生活水準/行政の対応】

日本の未来を語るうえで見逃せないのが、生活実感に直結する変化です。人口減少や高齢化といったマクロ課題は、最終的に私たちの家計・仕事・暮らしに影響を及ぼします。

例えば、物価上昇に対して賃金が追いつかず、実質賃金の低下や家賃・教育費・老後資金への不安が拡大しています。生活コストの圧迫は「日本の未来=やばい」という感覚を強める要因になっています。

さらに、介護現場では人手不足が深刻化し、処遇改善・テクノロジー活用・住民共助といった新しい仕組みづくりが急務となっています。これらは家族の生活に直結するリアルな課題です。

医療システムも例外ではなく、遠隔診療やデータ連携の導入など、地域医療の刷新が求められています。つまり、社会全体の変化はそのまま生活水準や安心感につながるのです。

8-1: 物価・賃金・家計のシフト【実質賃金/家賃/教育費/老後】

私たちの暮らしに最も直結するのが「物価」と「賃金」のバランスですよね。実は、物価上昇が続く一方で実質賃金は伸び悩んでいます。

- 家賃 → 都市部で上昇、地方では横ばい

- 教育費 → 大学進学コストは依然として家計を圧迫

- 老後資金 → 年金だけでは不足、投資や貯蓄の重要性増大

ここが重要!

生活水準の維持には「支出の見直し+収入源の多様化」が欠かせません。家計管理が未来の安心に直結します。

8-2: 介護現場の人手不足と解決策【処遇改善/テクノロジー/住民共助】

介護の現場では深刻な人手不足が続いています。高齢化が進むなか、現状のままではサービス維持が難しいのが実情です。

- 処遇改善 → 給与アップや働きやすい環境づくり

- テクノロジー導入 → 介護ロボットやセンサーで業務効率化

- 住民共助 → 地域全体で支え合う取り組みが拡大

ここが重要!

介護は「人材確保+技術革新+地域の協力」が三本柱。複数の解決策を組み合わせることが必要です。

8-3: 医療システムの刷新【地域医療計画/遠隔診療/データ連携】

医療分野も大きな転換点を迎えています。実は、ICTやAIを活用することで地域医療の課題を補う動きが広がっているんです。

- 地域医療計画 → 在宅医療や病院連携を強化

- 遠隔診療 → スマホやPCを使った診療で医師不足を補う

- データ連携 → 患者の診療履歴を共有しミスや重複を防止

ここが重要!

未来の医療は「デジタルと現場の融合」で成り立ちます。効率化と質の向上が同時に求められています。

東京と地方のリアル【大都市圏の人口動態/地方の持続可能性】

日本の未来を考えるとき、東京と地方の人口動態の違いは避けて通れないテーマです。首都圏では住宅・交通・インフラの老朽化に加え、防災や都市再編の課題が山積みです。一方で人口集中が進む都市部では、生活コストや通勤環境の厳しさも浮き彫りになっています。

その一方で、地方では人口減少が加速し、医療・教育・公共サービスの維持が大きな課題です。しかし、中核都市を中心とした広域連携モデルや公共サービスの最適化など、持続可能性を高める取り組みも進みつつあります。

さらに、起業支援や移住促進、産学官金が連携するエコシステムづくりなど、地方創生の成功事例も生まれています。つまり「東京の課題」と「地方のチャンス」が同時に存在するのが、これからの日本のリアルな姿だと言えるのです。

9-1: 首都圏の課題と再編【住宅/交通/インフラ更新/防災】

東京をはじめとする大都市圏では、人口集中による課題が山積みです。住宅や交通の逼迫だけでなく、防災面のリスクも無視できません。

- 住宅 → 家賃高騰、空き家とのミスマッチ

- 交通 → 通勤混雑、老朽インフラの更新費用

- 防災 → 首都直下地震や豪雨災害への備え

ここが重要!

首都圏の持続性は「インフラ更新と防災対策」に直結します。安全・快適な都市設計が急務です。

9-2: 地方の持続モデル【中核都市/広域連携/公共サービス最適化】

一方で地方は人口減少が続いていますが、持続可能なモデルを模索する動きもあります。

- 中核都市の育成 → 地域の拠点都市に人・産業を集中

- 広域連携 → 複数の自治体で病院・学校・交通を共有

- 公共サービスの最適化 → デジタル活用で効率運営

ここが重要!

地方の未来は「競合から連携へ」。広域的な仕組みづくりが持続性を左右します。

9-3: 地方創生の実装例【起業・移住支援/産学官金のエコシステム】

実は、すでに地方創生の成功例も出てきています。移住や起業支援が地域経済を押し上げているのです。

- 移住支援 → テレワークや二拠点生活を後押し

- 起業支援 → 地方特化型スタートアップに補助金や投資

- 産学官金の連携 → 大学・企業・自治体・金融機関が一体で活動

ここが重要!

地方創生は「外部人材+地域資源」の掛け算で進みます。エコシステムの形成が鍵を握ります。

結論

日本の未来は「やばい」と不安視されがちですが、データと事例を冷静に見れば、少子高齢化や人口減少という課題の裏に、大きな成長のチャンスが隠れています。確かに2050年に向けて人口は急減し、税収や社会保障負担が重くなるリスクは現実です。しかし一方で、AIやDX、女性活躍やリスキリングといった新しい成長の柱が芽を出し始めています。

ここが重要! 日本の未来は「悲観」で終わる必要はありません。政府の少子化対策や地方創生、企業の自動化や省人化、生活者の資産形成や学び直しといった具体的な行動が積み重なれば、持続可能な社会を実現できます。つまり「課題に向き合い、小さな一歩を今日から踏み出す」ことが未来を変えるカギなんです。

読者の皆さんも、まずは身近な行動から始めてみましょう。家計の見直し、スキルアップ、地域活動への参加など、できることは数多くあります。それが将来の安心や豊かさにつながります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント