住宅ローン控除を最大限に活用したいと考えている方に向けて、初年度の確定申告やe-Taxの手続き、そして年末調整のポイントをわかりやすくまとめました。実は、住宅ローン控除は正しい流れで手続きすれば大きな節税効果が期待できる制度なんです。

とはいえ、必要書類の準備や入力項目が多く、「間違えたらどうしよう…」と不安になりますよね。そこで本記事では、初心者でも迷わず進められるように、手順をスマホでも読みやすい形で丁寧に整理しました。

e-Taxを使った申告方法や、2年目以降の年末調整の流れ、年末残高証明書の扱いなど、よくつまずくポイントも具体例といっしょに解説します。あなたの手元にある情報だけでスムーズに進められるように、全体像がすぐ理解できる構成にしています。

この記事を読み終えるころには、「あ、これならできそうだな!」と思えるはずです。住宅ローン控除をしっかり受け取るために、一緒に整理していきましょう。

住宅ローンの基礎知識と毎月返済の考え方

住宅ローンの返済計画を立てるときに大切なのが、「毎月いくら返せるのか」と「どの金利タイプを選ぶべきか」を正しく理解することですよね。実は、元金と利息の仕組みを知るだけで、返済の全体像が一気にわかりやすくなるんです。

また、固定金利・全期間固定・フラット35・変動金利など、金利タイプによってメリットやリスクが大きく変わります。ここをしっかり押さえておくことで、自分に合ったローンを選びやすくなります。

さらに、年収に対してどのくらい借りても安全なのか、返済比率や年収倍率を知っておくことも重要です。無理のない借入額を把握することで、将来の家計負担を抑えられます。

この記事では、初心者でもわかるように丁寧に解説していきますので、安心して読み進めてください。

1-1: 住宅ローンとは?元金・利息の仕組みと元利均等/元金均等の違い

実は、住宅ローンの返済方法には2つのタイプがあり、毎月の負担額が大きく変わるんです。

初心者が最初につまずくポイントでもあるので、シンプルに整理しておきます!

返済方式はこの2つ:

元利均等返済(もっとも一般的)

- 毎月の返済額がずっと同じ

- 家計管理がしやすい

- ただし、利息の負担がやや多め

元金均等返済(返済額は徐々に軽くなる)

- 元金を一定で返す方式

- 最初は返済額が高め

- 後半に向けてどんどん楽になる

- 総返済額は少なくなる

ここが重要!

返済の安定性を重視するなら元利均等、総返済額を減らしたいなら元金均等を選ぶのがポイントです。

1-2: ローンの種類(固定金利・全期間固定・フラット35・変動金利)の特徴

住宅ローンは、「どの金利タイプを選ぶか」で将来の返済額が大きく変わります。

実は、金利タイプは性格や家計の考え方によって向き不向きがあるんです。

代表的な金利タイプ:

固定金利

- 返済額が変わらない

- 将来の金利上昇が不安な人に向いている

全期間固定(フラット35など)

- 35年ずっと金利が固定

- 長期的な安心を重視する人におすすめ

- 参考:https://www.flat35.com/

変動金利

- 金利が半年ごとに見直し

- 今の日本ではもっとも金利が低い

- ただし、将来的に金利上昇リスクあり

ここが重要!

安心を取るなら固定、低金利メリットを取りたいなら変動。

あなたの“リスク許容度”で選ぶのがベストです!

1-3: 返済比率・年収倍率の目安|いくら借りられるかの試算方法

住宅ローンで「安全に借りられる額」を決めるとき、

実は 返済比率と年収倍率を見るだけで判断できるんです。

返済比率(返済負担率)とは?

年収のうち、返済額が占める割合のこと。

目安はこの通り:

- 25%以下:安全ライン

- 30%以上:やや負担が重い

年収倍率(借入額の目安)とは?

年収の何倍まで借りてもOKかの指標。

- 年収の5倍〜7倍が一般的な目安

借入額のシンプルな試算方法:

- 毎月返せる金額をざっくり決める

- 金利と返済期間を設定

- シミュレーションに入力するだけ

参考:https://www.sumai-info.com/

つまり、年収比率25%以内+年収の5倍前後に抑えれば、無理のない返済ができるということですね!

将来の家計を守るためにも、まずは自分が安全に借りられる範囲をしっかり知っておくことが大切です。

借入金額を決めるためのチェックリスト

住宅ローンで後悔しないためには、最初に「いくら借りるのが自分にとって無理のない額なのか」を正しく把握することが、とても大事なんですよね。実は、物件価格だけでなく、諸費用や頭金、手数料まで含めて考えるだけで、予算のブレが一気に減ります。

さらに、自己資金の割合や年収に対する借入可能額のバランスを確認すると、自分に合った安全な借入ラインがはっきり見えてきます。住宅ローンは年収の何倍までなら安心なのかを知ることで、将来の不安も小さくできます。

また、年収や家計の状況をもとにシミュレーションすることで、毎月の返済額や残高の推移が具体的にイメージできます。アプリを使えば、初心者でもすぐに確認できますよ。

ここでは、借入額を決めるための大事なチェックポイントをわかりやすくまとめていきます。

2-1: 物件価格と諸費用の把握|頭金の割合・融資手数料の相場

実は、物件価格だけを見て予算を決めると、ほぼ確実に予算オーバーします。

理由はシンプルで、購入時には 諸費用が7%〜10% ほど発生するからなんです。

代表的な諸費用はこちら:

- 不動産仲介手数料

- 登記費用

- 火災保険料

- 融資手数料

- 印紙税

- 保証料(銀行による)

そして、頭金の一般的な目安は 物件価格の20%前後。

融資手数料は銀行によりますが、2%前後が相場です。

ここが重要!

物件価格+諸費用+当面の生活費をセットで見て、購入可能額を決めるのが失敗しないコツです。

2-2: 自己資金と借入可能額のバランス|年収の何倍までが適正?

どれくらい借りても大丈夫かを判断する基準は、実はとてもシンプルです。

「年収の何倍まで借りるか」と「返済比率」が大きな目安になります。

年収倍率の目安:

- 安全ライン:年収の5倍以内

- 一般的な上限:年収の7倍前後

- 8倍以上は家計が厳しくなる可能性大

返済比率の目安:

- 25%以内:安心して返済できる範囲

- 30%以上:生活に余裕がなくなる可能性あり

つまり、年収500万円なら借入額は2500〜3000万円が理想ということですね!

ここが重要!

「借りられる額」ではなく「返せる額」を基準にすること。これだけで失敗リスクが激減します。

2-3: シミュレーションのやり方|年収からの試算+残高の推移を確認

借入額を決める最終ステップがシミュレーションです。

実はこれ、スマホでも1分でできます。

チェックすべきポイントは3つ:

- 毎月返済額(家計的に無理がないか)

- 総返済額(固定費が長期的に重すぎないか)

- 残高の推移(繰り上げ返済しやすい形になっているか)

おすすめの無料ツール:

住宅金融支援機構シミュレーション

https://www.sumai-info.com/

計算アプリを使えば、金利・返済期間を変えて比較できるので、最適な借入額がすぐに見つかります。

ここが重要!

年収・家計の状況を入れて試算し、返済比率が25%以内に収まっているか必ず確認すること。

毎月の返済額を計算するステップ

毎月の返済額をどう設定するかは、住宅ローンの満足度を左右する大事なポイントですよね。実は、返済方法の違いや金利の変化を理解するだけで、家計に無理のない返済計画がぐっと立てやすくなるんです。

元利均等と元金均等では、月々の負担の重さや利息総額が大きく変わります。自分の家計に合う返済方法を選ぶことで、長期間にわたる返済も安心して続けられます。

さらに、金利が上がると月の返済額がどれほど変わるのかを知っておくことも重要です。金利は変動するため、事前にシミュレーションしておくことで「もし上昇したらどうなる?」という不安が解消されます。

繰り上げ返済や一括返済の効果も、試算してみると返済期間短縮や利息削減が具体的に見えてきます。ここでは、毎月の返済額を正しく計算するステップをわかりやすく解説します。

3-1: 元利均等と元金均等の違い|どちらが家計に合う?

返済方式の違いは、毎月の支払いに直結します。

実は、この選択だけで総返済額が大きく変わるんです。

元利均等返済(毎月の返済が一定)

- 家計管理がしやすい

- 初心者向け

- 利息の総額は少し多め

元金均等返済(後半ほど返済がラクになる)

- 最初の返済額は高いが、後半は軽くなる

- 総返済額を減らしたい人向け

ここが重要!

「月々の楽さ」を取るなら元利均等、「総額を減らす」なら元金均等を選ぶのが鉄則です。

3-2: 金利と返済額の関係|金利が1%上がると月いくら増える?

実は、金利が1%変わるだけで返済額は大きく変わります。

変動金利を検討している人は、特にここを押さえておく必要があります!

金利変動の目安:

- 借入3000万円

- 返済期間35年

- 金利1% → 1.5%に上昇

この場合、毎月の返済額は約8,000~10,000円増加します。

金利上昇リスクを抑える方法:

- 繰り上げ返済で元金を早めに減らす

- 返済比率を抑えて余裕を持たせる

- 固定金利へ変更する選択肢も検討する

ここが重要!

返済額は金利で大きく変わるため、必ず「1%上昇時の試算」をしておくこと。

3-3: シミュレーションの活用|繰り上げ返済・一括返済の効果を確認

シミュレーションは、実は返済額を決めるだけじゃありません。

「繰り上げ返済をすると何年短縮されるか」「利息がどれほど減るか」も確認できる最強ツールなんです!

繰り上げ返済のメリット:

- 返済期間が短縮される

- 利息が大幅に減る

- 将来の金利上昇リスクに備えられる

一括返済の効果:

- 残高を一気に減らせる

- 固定費の大幅カットにつながる

おすすめの公式シミュレーション:

住宅金融支援機構

https://www.sumai-info.com/

ここが重要!

繰り上げ返済は「早ければ早いほど効果が大きい」。将来の家計負担を軽くする鍵です。

金利の種類と選び方のコツ

金利の種類を正しく理解して選ぶことは、住宅ローンの総返済額を大きく左右する重要なポイントですよね。実は、固定金利と変動金利の違いを知るだけで、自分に合った借り方がぐっと見えやすくなるんです。

金利は景気や政策金利の影響を受けて変動します。特にプライムレートの動きは、変動金利型のローンに大きく関係するため、基礎だけでも押さえておくと安心です。

また、変動金利には五年ルールや一二五ルールといった仕組みがあり、返済額が急に増えないように調整されていますが、その分リスク管理も必要になります。

さらに、金利が安い銀行ランキングを見るときは、ネット銀行と店頭型銀行では手数料や条件が大きく異なるため、単純に金利だけで比較しないことが大切です。ここでは、金利タイプの選び方をわかりやすくお伝えしていきます。

4-1: 固定金利と変動金利の違い|金利推移とプライムレートの関係

金利を選ぶとき、まず理解しておきたいのが 固定金利と変動金利の違い です。

実は、この2つはまったく別物なんです。

固定金利とは?

- 借りてから完済まで金利が変わらない

- 返済額が一定で安心

- 長期の資金計画を立てやすい

変動金利とは?

- 半年ごとに金利が見直される

- 今は最も低金利で借りられる

- 将来の金利上昇リスクがある

そして、変動金利は プライムレート の影響を受けます。

プライムレートが上がると、住宅ローンの金利も上昇しやすくなる仕組みです。

参考:みずほ銀行 プライムレート推移

https://www.mizuhobank.co.jp/

ここが重要!

安心を取るなら固定、低金利の恩恵を最大化したいなら変動が向いています。

4-2: 変動金利の「5年ルール」と「125%ルール」|リスク管理の基本

変動金利には、返済額が急に増えないようにするための仕組みがあります。

実は、このルールを理解していないと、将来の返済が読めなくなることも。

5年ルールとは?

- 返済額の見直しは 5年に1回だけ

- 金利が上がっても、月々の返済額は5年間変わらない

125%ルールとは?

- 返済額の増加は「前回の返済額の1.25倍」まで

- いきなり返済額が倍になるような事態を防ぐ仕組み

とはいえ、このルールがある分、返済期間が伸びてしまうリスクもあります。

リスク管理のポイント:

- 繰り上げ返済で元金を減らす

- 金利上昇を想定して返済比率を低めに設定

- 固定金利への乗り換えも視野に入れる

ここが重要!

変動金利を選ぶなら、「最悪のケース」を事前に想定しておくのが安全です。

4-3: 金利が安い銀行ランキングの見方|ネット銀行と店頭型の違い

金利ランキングをチェックする時、実は「金利だけ」見ても正しく比較できません。

ネット銀行と店頭銀行では、条件や手数料に大きな差があるからです。

ネット銀行の特徴:

- 金利がとにかく低い

- 手数料がわかりやすい

- 完全オンラインで手続き可能

- 代表例:住信SBI、auじぶん銀行、ソニー銀行

店頭銀行の特徴:

- 審査が比較的やわらかい傾向

- 住宅ローン以外の相談もしやすい

- 対面サポートが受けられる

- 代表例:三菱UFJ、みずほ、ろうきん

比較のチェックポイント:

- 金利(固定/変動)

- 保証料の有無

- 事務手数料の金額

- 団信の種類

- ポイント還元(楽天ポイントなど)

ここが重要!

「金利が安い=お得」とは限らない。

必ず総コスト(手数料・団信含む)で比較することが大切です。

借り換えと見直しで返済額を減らす

住宅ローンの返済を少しでも軽くしたいなら、「借り換え」や「見直し」を活用するのがとても効果的なんですよね。実は、金利が下がったタイミングで借り換えるだけで、総返済額が大幅に減るケースもあります。

ただし、メリットだけでなく、事務手数料や保証料などの追加コストもしっかり確認しておかないと、思ったほど得にならない場合もあります。ここを理解しておくことが、失敗しない借り換えの第一歩なんです。

さらに、シミュレーションを使って「いつ借り換えるのが一番お得か」をチェックすると、判断がかなりしやすくなります。金利差や残りの返済期間で、効果の出方は大きく変わります。

ここでは、借り換えのポイントを初心者でもわかりやすく整理し、ムダなく返済額を減らすためのコツを紹介していきます。

5-1: 借り換えのメリット・デメリット|総返済額が下がる条件とは?

借り換えの最大のメリットは、金利を下げて総返済額を減らせることです。

実は、わずか0.3〜0.5%の金利差でも、長期の住宅ローンでは大きな効果があります。

借り換えのメリット:

- 毎月返済額が減る

- 総返済額が大幅に下がる

- 固定金利→変動金利など選択肢が広がる

- 団信の見直しができる

借り換えのデメリット:

- 新たに事務手数料・保証料がかかる

- 手続きに時間がかかる

- 審査に落ちる可能性もある

借り換えが成功しやすい条件:

- 金利差が0.5%以上ある

- 残りの返済期間が20年以上残っている

- 借入残高が1000万円以上ある

ここが重要!

条件が合えば借り換えは大きな節約につながる。まずは金利差をチェックしてみましょう。

5-2: 借り換え手数料の種類|事務手数料・保証料の注意点

借り換えには費用がかかるため、事前に「どこにどれくらい必要か」を知ることが大切です。

主な費用はこちら:

事務手数料

- 定額型:3万円〜5万円ほど

- 定率型:借入額の2%程度

(ネット銀行は定率型が多い)

保証料

- 借り換え時に新たに支払う場合がある

- 金融機関によっては「保証料なし」で手数料に含まれるケースも

その他の費用:

- 印紙税

- 登記費用

- 団信の追加費用(特約付きの場合)

ここが重要!

費用が上回ると借り換えのメリットが消えるため、「総コスト」で比較することが必須です。

5-3: 借り換えシミュレーション|最適なタイミングの見極め方

借り換えの判断は、シミュレーションで「どう変わるか」を数値で見ればすぐに分かります。

借り換え判断のポイント:

- 現在の金利と借り換え後の金利を比較

- 事務手数料・保証料などの費用を合計

- 毎月返済額の差と総返済額の差を確認

- 残りの返済期間をチェック

最適なタイミングの目安:

- 借入残高が多い段階(1000万円以上)

- 返済期間が長く残っている(15年以上)

- 金利差が0.5%以上ある

おすすめ:住宅金融支援機構 公式シミュレーター

https://www.sumai-info.com/

ここが重要!

「金利差×残高×残期間」で借り換え効果は決まる。

シミュレーションを使って、お得なタイミングを逃さないようにしましょう。

初心者向け 申込から契約までの流れ

住宅ローンの申し込みから契約までの流れは、専門用語も多くて「ちゃんと進められるかな…」と不安になりますよね。実は、事前審査から団信の選び方までのポイントを知っておくだけで、手続き全体が驚くほどスムーズになるんです。

まず、多くの人が気になるのが審査基準です。勤続年数・健康状態・転職直後の扱いなど、金融機関ごとにチェックされるポイントが異なります。ここを押さえておくと、事前審査も安心して臨めます。

さらに、申し込みに必要な書類や最近増えている電子契約の流れもシンプルに理解しておけば、手続きの負担がぐっと軽くなります。

そして、団信(団体信用生命保険)の種類をどう選ぶかも重要です。がん団信やワイド団信、ペアローン向けの特約など、家族の状況に合わせて選ぶことで、安心度が大きく変わります。

ここでは、初心者でも迷わず進められるように、流れをわかりやすく整理して解説していきます。

6-1: 事前審査と本審査の基準|勤続年数・健康状態・転職直後の扱い

住宅ローンは、まず「事前審査」に合格しないとスタートラインに立てません。

事前審査は簡易チェック、本審査はより詳細にチェックされる仕組みです。

審査で見られる主なポイント:

勤続年数

- 一般的には 2年以上 が目安

- 転職直後でも「同じ業種ならプラス評価」になるケースも

健康状態(団信加入が必要)

- 持病があるとワイド団信の対象になることも

- 保険の加入可否が審査に影響

年収・返済比率

- 返済比率は 25%以内が理想

- 他の借入(カードローンなど)もチェックされる

転職直後の扱い

- 1年未満は厳しいことも

- ただし、専門職・同業種の転職なら通りやすい場合もあり

ここが重要!

審査は「返済できるか」が全て。収入・勤続・健康の3つが鍵になります。

6-2: 申し込みの流れと必要書類|電子契約の進め方

住宅ローンの申し込みは、書類を揃えて提出するだけなので実はとてもシンプルです。

最近は 電子契約(オンライン契約) が主流になり、スマホだけで完結できる銀行も増えています。

必要書類の代表例:

- 源泉徴収票

- 住民票

- 印鑑証明

- 本人確認書類(免許証など)

- 物件の売買契約書

- 残高証明書(借り換え時)

申し込み手順:

- 金融機関のマイページを作成

- 必要書類をアップロード

- 審査結果を待つ

- 契約書類に署名(電子署名の場合もあり)

- 融資実行日が決定

ここが重要!

書類不備があると審査が止まるため、提出前に必ずチェックすること。

6-3: 団信の種類と選び方|がん団信・ワイド団信・ペアローン

団信(団体信用生命保険)は、住宅ローンの「安心保険」のような存在です。

実は、団信の選び方ひとつで、家族の安心度が大きく変わります。

団信の基本タイプ:

通常の団信

- 死亡・高度障害でローン残高がゼロになる

- 多くの銀行で金利に含まれる

がん団信

- がん診断で残高がゼロ or 半額になる

- 家系にがんが多い人におすすめ

ワイド団信

- 健康状態に不安がある人でも加入しやすい

- 金利が少し上乗せされる

ペアローン

- 夫婦それぞれでローンを組む

- 持ち分に応じて団信も別々に適用される

ここが重要!

家族構成・健康状態・必要保障額で選ぶと、最適な団信が見つかります。

金融機関の選び方とランキング活用

金融機関を選ぶときに大事なのは、「どこが一番金利が安いか」だけではないんですよね。実は、ネット銀行と店頭型銀行では手数料やポイント還元、審査の通りやすさまで大きく違うため、総合的に比較することがとても大切なんです。

特に、住信SBIネット銀行やauじぶん銀行、ソニー銀行のようなネット銀行は、金利が低めでオンライン完結が強み。一方で、三菱UFJやろうきんなどの店頭型銀行はサポートが手厚く、対面で相談しやすいという安心感があります。

また、最近は楽天ポイントやvポイントなど、返済や利用に応じてポイントがたまるサービスも増えています。こうした特典を上手に活用すると、実質的な負担が軽くなることもあります。

ここでは、主要な金融機関の特徴や比較ポイントを整理し、あなたに最適な銀行を見つけるためのコツをわかりやすく紹介していきます。

7-1: 住信SBI・auじぶん銀行・ソニー銀行・三菱UFJ・ろうきんの比較

住宅ローンでよく比較される5つの銀行には、それぞれ明確な特徴があります。

住信SBIネット銀行

- 変動金利が業界トップレベルで安い

- 団信特約が豊富

- オンライン完結

auじぶん銀行

- 低金利+auユーザーは優遇あり

- スマホ操作がしやすい

- じぶんローンとの相性も◎

ソニー銀行

- 金利が安定して低め

- 手数料がわかりやすい

- 外貨住宅ローンもある

三菱UFJ銀行

- 店頭型でサポートが手厚い

- 審査が比較的通りやすい傾向

- 相談しやすい

ろうきん(労働金庫)

- 組合員向けで優遇が大きい

- 低金利だが対象者が限定される

ここが重要!

ネット銀行=低金利、店頭銀行=相談しやすい。目的に合わせて選ぶのがコツです。

7-2: 金利(変動・固定)+手数料+ポイント還元の比べ方

銀行を比較するときは「金利」だけで判断してはいけません。

総コストを見ることが重要なんです。

比較すべきポイント:

- 変動金利・固定金利の水準

- 保証料の有無

- 事務手数料(定率型か定額型か)

- 団信特約の追加料金

- ポイント還元(楽天ポイント・Vポイントなど)

具体例:

ネット銀行の金利は低いけれど、事務手数料が2%で高くなるケースが多いです。

一方、店頭銀行は金利は少し高めでも、手数料が安いことがよくあります。

ここが重要!

「金利が安い=最安」ではない。総支払額で比較するのが正しい方法です。

7-3: オンライン完結の強み|審査に通りやすい銀行の傾向と注意点

近年はオンライン完結の銀行が急増しています。

実は、オンライン銀行は手続きが早く、金利も安いので非常に人気なんです。

オンライン銀行のメリット:

- 書類がスマホでアップロードできる

- 店舗に行く必要がない

- 審査が早い

- 金利がやや低め

審査が通りやすい傾向:

- 年収・信用情報が安定している人

- 他の借入が少ない人

- 勤続年数が長い人

注意点:

- 対面相談ができない

- 電子契約に慣れていないと不安に感じやすい

- 相談しながら決めたい人には不向き

ここが重要!

スピード重視ならオンライン銀行、安心重視なら店頭銀行が向いています。

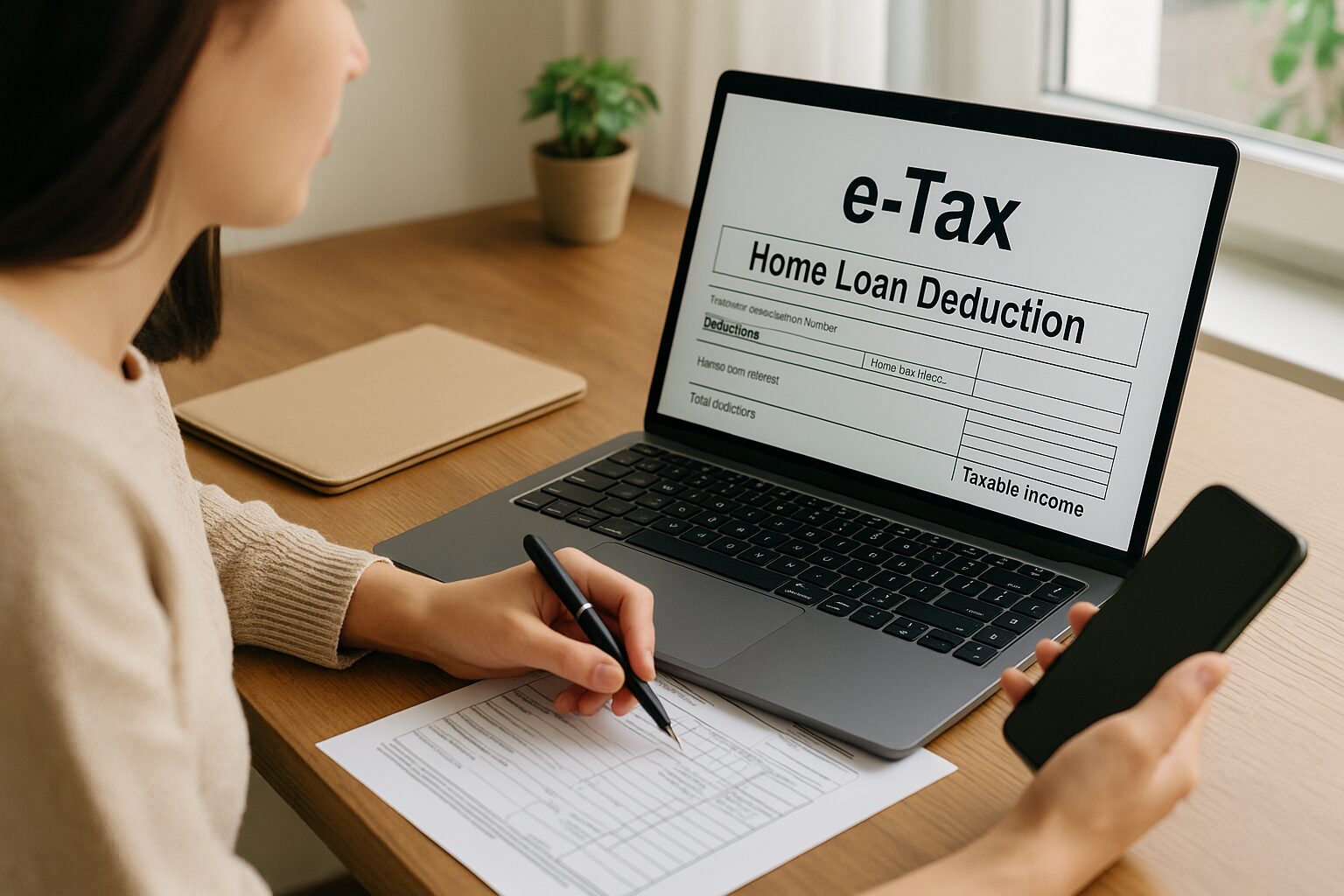

住宅ローン控除と確定申告の実務

住宅ローン控除をしっかり受け取るためには、「初年度は確定申告」「2年目以降は年末調整」という流れを正しく理解しておくことがとても大切なんですよね。実は、この仕組みを知っておくだけで、控除の取りこぼしを防げて節税効果を最大化できるんです。

まず、控除率0.7%で計算される住宅ローン控除は、年末残高証明書が基準になります。この書類の扱い方を知っておくと、提出のタイミングで迷うことがありません。

また、初年度は自分で確定申告を行う必要があります。e-Taxを使えばスマホでも申請でき、必要書類さえ揃っていればスムーズに進められます。

さらに、2年目以降は勤務先で年末調整を行うため、提出する書類が変わります。ここを理解しておくことで、「あれ、今年も確定申告が必要?」という不安がなくなります。

この記事では、住宅ローン控除の実務を初心者でも迷わず進められるように、わかりやすく解説していきます。

8-1: 住宅ローン控除の概要|控除率0.7%と年末残高証明書の扱い

住宅ローン控除の基本は、年末のローン残高 × 0.7% を所得税から控除する仕組みです。

つまり、ローン残高が多いほど控除額も大きくなるということですね。

控除のポイント:

- 控除率:0.7%

- 控除期間:原則10年(条件で13年)

- 対象:自宅購入・新築・中古・増改築

年末残高証明書とは?

銀行から毎年10〜11月ごろに郵送される「年末の残高を証明する書類」です。

これは控除の計算に必須で、

- 初年度:確定申告に提出

- 2年目以降:会社へ提出(年末調整)

となります。

ここが重要!

控除額は「年末残高」で決まるので、書類の紛失には注意しましょう。

8-2: 初年度は確定申告|e-Taxのやり方と必要書類・提出時期

住宅ローン控除の初年度は、必ず自分で「確定申告」を行います。

ただ、実は e-Taxならスマホだけで完結できるので、とても簡単なんです。

必要書類:

- 住宅ローンの年末残高証明書

- 売買契約書または工事請負契約書

- 住民票

- 源泉徴収票

- 登記事項証明書

- 住宅ローン控除の申告書(税務署or e-Taxで作成)

e-Taxの手順:

- マイナポータルにログイン

- 「住宅ローン控除 初年度」で検索

- 案内通りに必要事項を入力

- 書類をアップロード

- そのまま送信して完了

提出時期:

- 毎年 2月16日〜3月15日

- 還付申告は1月から提出可能

ここが重要!

スマホなら10分で完了。必要書類だけ先に揃えておけば迷いません。

8-3: 2年目以降の年末調整|残高証明書の提出方法と注意点

2年目からは会社が税金を調整してくれるので、確定申告は不要です。

やることは、銀行から届く「年末残高証明書」を 勤務先へ提出するだけです。

手続きの流れ:

- 毎年10〜11月に銀行から残高証明書が届く

- 会社の年末調整書類と一緒に提出

- 税金が調整されて控除が適用される

注意点:

- 住所変更があると控除が適用されないことがある

- 住宅ローン控除の対象外の年(単身赴任で家に住んでいない場合など)がある

- 繰り上げ返済して残高が減ると控除額も減る

ここが重要!

2年目以降は「残高証明書の提出を忘れない」これだけで控除を受けられます。

よくある質問とトラブル回避術

住宅ローンは金額も大きく、期間も長いため、途中で思わぬトラブルや不安が出てくることがありますよね。実は、よくある悩みは事前にポイントを理解しておくだけで、ほとんど防ぐことができるんです。

例えば、審査に落ちた場合は返済比率や借入限度額、過去の金融事故などが影響していることがあります。こうした基準を知っておくと、次の対策も立てやすくなります。

また、変動金利が上昇したときの対処法も重要です。見直しや前倒し返済のタイミングを知っておけば、家計への負担を最小限に抑えられます。

さらに、つなぎ融資や親子リレーローンなど特殊なローンの仕組みは、税金控除の扱いが複雑になりがちです。理解しておくことで、後のトラブルを避けられます。

ここでは、よくある質問と注意点をまとめて、安心してローンを利用できるようにわかりやすく解説していきます。

9-1: 審査に落ちた原因|返済比率・借入限度額・過去の金融事故の影響

審査に落ちた場合、原因は大きく3つに分かれます。

1. 返済比率が高すぎる

- 返済比率は 25%以内が理想

- 30%以上だと審査が厳しくなる

2. 借入上限を超えている

- 年収倍率:5〜7倍が上限の目安

- 8倍以上は高リスクと判断されがち

3. 過去の信用情報に問題がある

- クレカ滞納

- 携帯代の延滞

- 自己破産・任意整理の履歴

自己破産から5〜10年は審査に影響します。

ここが重要!

返済比率を下げる/借入額を減らす/信用情報を整えることで、再審査の可能性は十分あります。

9-2: 変動金利が上がったらどうする?見直しや前倒し返済の判断ポイント

変動金利が上がるのは、多くの人が不安に感じる場面ですよね。

でも、対処法はしっかりあります。

金利上昇時にできる対応:

- 繰り上げ返済で元金を減らす

→ 月々の利息負担が大幅に減る - 固定金利へ変更(借り換え)

→ 返済額を安定させやすい - 返済比率が高い人は借り換えを早めに検討

チェックすべきポイント:

- 金利がどの程度上がったか

- 将来さらに上がる可能性

- 借入残高と残期間

- 家計に与える影響

ここが重要!

変動金利を選んだら、必ず「1%上昇した場合の試算」をしておくのが安全です。

9-3: つなぎ融資・親子リレーローンの注意点|税金控除の扱い

家を建てる時や建売で先に支払いが必要な場合、「つなぎ融資」を使うケースがあります。

つなぎ融資の特徴:

- 建築中に必要な資金を分割で借りる

- 完成時に住宅ローンへ一本化

- 金利と手数料が高め

- 住宅ローン控除の対象外(完成してローンが実行されてから適用)

親子リレーローンの特徴:

- 親と子がバトンタッチして返済

- 返済期間が長く設定できる

- 年収合算で借入額を増やせる

- ただし、親の年齢によって制限がある

ここが重要!

つなぎ融資は控除対象外、親子リレーは家族全体のリスクも考慮することが必要です。

結論

住宅ローンは金額が大きく期間も長いため、最初の選び方や手続きで差がつきます。この記事で紹介した内容を理解して実践すれば、無理のない借入額の設定・最適な金利タイプの選択・効果的な借り換えや控除の活用まで、一連の流れがスムーズに進められます。

特に、元利均等や金利の仕組みを知っておくことは、毎月の返済負担を軽くする大きな武器になります。さらに、住宅ローン控除を正しく活用すれば、10年間で数十万円規模の節税につながることも珍しくありません。

また、借り換えのタイミングや金融機関の比較を行うことで、これからの返済額を大きく減らすチャンスも十分あります。ネット銀行と店頭銀行の特徴を把握して、あなたに合う金融機関を選ぶようにしましょう。

そして、控除の申請方法や年末調整の流れを知っておくことで、必要な書類を取りこぼす心配もなくなります。今日からできることは、シミュレーションと必要書類の整理です。

一つずつ進めれば、住宅ローンは必ず「安心して続けられるもの」になります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント