子ども2人を育てるとなると、教育費は家計にとって最大の支出のひとつですよね。実は、幼稚園から大学まで公立・私立をどう選ぶかで、総額は1,000万円〜3,000万円以上と大きく変わるんです。そのため「いくら必要なのか」「どこにどうやって貯めればいいのか」を早めに知っておくことが、安心につながります。

特に、児童手当・新NISA・学資保険・祖父母からの贈与の非課税枠など、国の制度を上手に活用すれば効率的に資金を準備できます。また、教育資金専用の口座や投資信託を組み合わせて積立を自動化することで、無理なく継続できる仕組みも作れます。

つまり、ただ「貯める」だけでなく、制度+投資+家族の協力を組み合わせて計画することが、将来の教育費を安心して準備するためのポイントなんです。

1. 子どもの教育資金を準備する重要性【子供の教育資金 いくら/平均/どこに貯める】

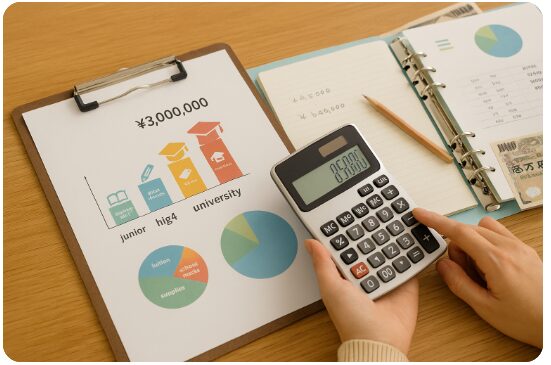

子どもの教育費は、家計において最も大きな負担のひとつです。実は、進学先の選択によって必要な総額は大きく変わり、公立中心なら約1,000万円台、私立中心なら2,000〜3,000万円以上かかるケースも珍しくありません。そのため「教育資金をどう準備するか」は、将来の選択肢を広げるために欠かせないテーマなんです。

もし十分な資金がないと、希望する学校への進学をあきらめる、塾や留学などの経験を制限するといった機会損失が生じる可能性があります。逆に、早めに計画を立てて準備すれば、奨学金への依存を減らし、家計の安定も保てます。

つまり、教育資金の準備は「お金の確保」だけでなく、子どもの未来の可能性を守る投資でもあるということですね。

1-1: 教育資金の必要性:進学の選択肢と機会損失を減らす

実は、教育資金を計画的に準備できていないと、子どもの希望する進路を諦めるケースが少なくありません。

公立と私立、国内進学と留学などでかかる費用は大きく変わり、資金の有無が選択肢の幅を決めるのです。

教育資金が不足すると…

- 希望する私立や留学を断念

- 奨学金や教育ローンに頼って将来の負担増

- 塾や習い事を制限される

ここが重要!

教育資金は「進路の保険」とも言えます。用意しておくことで、子どもが挑戦できる選択肢を守れるんです。

1-2: 最新データで見る教育費の平均と実態【子供の教育資金 平均/いくら必要】

文部科学省のデータによると、子ども1人あたりの教育費は次の通りです。

- 公立中心:約1,000万円

- 私立中心:約2,000万円以上

さらに、塾代・受験料・留学費などを含めると数百万円の追加負担が必要になることも。

つまり、「平均いくらかかるか」を知ることで、今から準備すべき金額の目安が見えてくるということですね!

👉 参考:文部科学省「子供の学習費調査」

https://www.mext.go.jp

1-3: 早期準備のメリット:時間分散・複利・家計の平準化

教育資金は「いつから始めるか」が大きなカギです。早めに動くと次のようなメリットがあります。

- 時間分散:毎月少額でも積み立てやすい

- 複利効果:投資信託やNISAを活用すると効率的に増やせる

- 家計の平準化:急な学費支出に慌てずに済む

つまり、数千円でも早くスタートするほど将来の安心につながるということですね!

子ども2人の場合の総額はいくら?【子供の教育資金 いくら貯める/学費 負担目安】

子どもが1人でも教育費は大きな負担ですが、2人になるとその総額は2倍以上に膨らむこともあります。実際には進学先や生活環境によって必要額は変わりますが、文部科学省や日本政策金融公庫のデータを参考にすると、大学まで公立中心で約2,000万円台、私立が多いと4,000万円〜5,000万円超に達するケースもあるんです。

教育費には授業料だけでなく、塾や予備校、受験費用、通学・下宿費用、さらには留学費用なども含まれます。意外と見落としがちなのは「食費・住居費など生活コストが教育に伴って増える」点で、これも家計全体に影響します。

つまり、子ども2人分の教育資金を考える際には、学費+生活費まで含めた総合的なシミュレーションが欠かせないということですね。

2-1: 年齢別シミュレーション:0歳〜大学卒業までの積立モデル

「2人の子どもにどれくらい必要なの?」と気になりますよね。実は、教育資金は0歳からの積立計画で大きく変わります。

例えば、大学進学までに必要な総額を18年間で積み立てると…

- 公立中心:2人で約2,000万円 → 月々約9万円の積立

- 私立中心:2人で約4,000万円 → 月々約18万円の積立

つまり、早く始めるほど毎月の負担は軽くなるということですね!

2-2: 項目別試算:授業料・塾・受験費・通学/下宿・留学費

教育費は授業料だけではありません。実は「塾代や通学費」が大きな負担になります。

主な項目と目安:

- 授業料(小中高大):約800万〜1,600万円

- 塾・予備校・受験費:500万〜1,000万円

- 通学/下宿:年100万〜150万円

- 留学費(短期〜長期):100万〜500万円

ここが重要!

「学費」だけでなく「生活費・受験費」まで考慮したトータル設計が必要です。

2-3: 家計の負担割合の目安:貯蓄・運用益・奨学金・援助の配分

教育費はすべて自己資金で用意しなくても大丈夫。バランス設計がカギです。

負担割合の目安:

- 貯蓄:50%

- 運用益(NISA・投資信託など):20%

- 奨学金:20%

- 祖父母援助や贈与:10%

つまり、「全額を貯める」のではなく、複数の資金源を組み合わせることで家計の負担を分散できるんです。

教育資金の貯め方と設計手順【貯め方/どこに貯める/口座】

子どもの教育資金は「なんとなく貯める」ではなく、具体的な設計手順を踏んで準備することが大切です。教育費は進学先や生活環境によって大きく変わりますが、必要額を逆算して積立額を設定すれば、無理のない計画が立てられます。

特に効果的なのは、定期預金や目的別口座での確実な貯蓄と、自動積立を組み合わせる方法です。給与口座から毎月一定額を自動で移すだけでも、教育資金は着実に積み上がります。

さらに、時間を味方につけるなら投資信託などの分散投資を教育資金専用で活用する戦略も有効です。複利効果を取り入れれば、同じ積立額でも将来の受け取り金額が大きく変わります。

つまり、教育資金は「逆算→分散→自動化」の3ステップで設計するのが、家計に負担をかけずに成功するポイントなんです。

3-1: 月々の積立額の出し方:逆算(必要額−期間−想定利回り)

「毎月いくら積み立てればいいの?」と悩みますよね。答えはシンプルで、逆算が基本です。

計算の流れ:

- 必要額(例:1人1,000万円×2人=2,000万円)を設定

- 準備期間(例:18年)で割る

- 想定利回り(投資なら年3〜5%)を差し引き調整

👉 例:2,000万円 ÷ 18年 ≒ 月9万円(利回り3%なら月7万程度でOK)

3-2: 貯蓄と積立の使い分け:定期/目的別口座/自動入金ルール化

実は、教育資金は「貯蓄」と「投資」の両方を使い分けるのがポイントです。

- 貯蓄用:定期預金・目的別口座で安全に確保

- 投資用:NISA・投資信託で長期運用

- 自動入金ルール:給与天引きや口座振替で習慣化

ここが重要!

「先取り貯蓄」をルール化することで、無理なく教育費を確保できます。

3-3: 教育資金専用の投資活用【子供の教育資金 投資/投資信託】

「教育費を投資で増やすのは不安…」という声もありますが、長期積立なら安定的に増やせるんです。

おすすめの運用例:

- 低コスト投資信託(インデックスファンド)

- 新NISAの積立枠を活用

- 教育費の使用時期に合わせてリスクを下げる(株→債券→現金へシフト)

つまり、教育資金は「投資で全額賭ける」のではなく、預貯金+投資のバランス設計が大切ということですね!

制度を味方に:児童手当・学資保険・新NISAの活用【子供の教育資金 新NISA/積立 NISA】

教育資金の準備を効率化するには、国の制度や金融商品を上手に組み合わせることが欠かせません。特に「児童手当」「学資保険」「新NISA(積立NISA)」は、家庭の状況に合わせて選べる強力な手段です。

児童手当は月々の支給額をそのまま自動積立に回すだけで、18歳までに数百万円を確保できる仕組みになります。学資保険は強制的に積み立てられる安心感がある一方、途中解約に弱いというデメリットも理解が必要です。

さらに、長期投資で大きな効果を発揮するのが新NISAや積立NISA。非課税メリットを活かし、投資信託を教育資金専用に運用することで、時間を味方につけた資産形成が可能です。

つまり、「制度をフル活用すれば教育資金の準備はぐっとラクになる」ということですね。

4-1: 児童手当フル活用術:全額自動積立で“使わず貯める”

実は、児童手当だけで高校までの学費の半分近くをまかなえる可能性があるんです。

子ども1人あたり総額約200万円もらえるため、自動積立に回すだけで大きな教育資金になります。

おすすめのやり方:

- 児童手当は生活費に使わず、専用口座へ直行

- 毎月の入金を「教育資金専用口座」に自動振替

- 投資信託やNISAで運用すればさらに増やせる

👉 ここが重要! 「もらったら使う」ではなく「もらったら積立」が鉄則です。

4-2: 学資保険のメリット/デメリットと向いている家庭像【子供の教育資金 保険】

「学資保険って必要?」と迷う方も多いですよね。実は、安定志向の家庭にはまだ有効なんです。

メリット:

- 強制的に積立できる

- 満期でまとまったお金が受け取れる

- 親に万一のことがあっても保険料免除で保障

デメリット:

- 金利が低く、リターンは期待できない

- 途中解約すると元本割れのリスク

👉 向いているのは「投資が苦手で確実に積み立てたい家庭」。投資ができる人はNISAの方が効率的です。

4-3: 新NISA/積立NISA×投資信託の組み立て方【子供の教育資金 NISA/投資信託】

新NISAを使えば、非課税で長期運用できるので教育資金作りにピッタリです。

教育資金におすすめの組み立て方はシンプル!

- 低コストインデックス投資信託(例:全世界株、S&P500)

- 子どもが小さいうちは株式比率多め

- 大学進学が近づいたら債券や現金比率を増やす

👉 つまり、「児童手当+新NISA」で自動積立しておけば、教育費の不安はグッと減るんです!

教育費の年間平均と必要額を可視化【公立/私立/幼稚園〜大学】

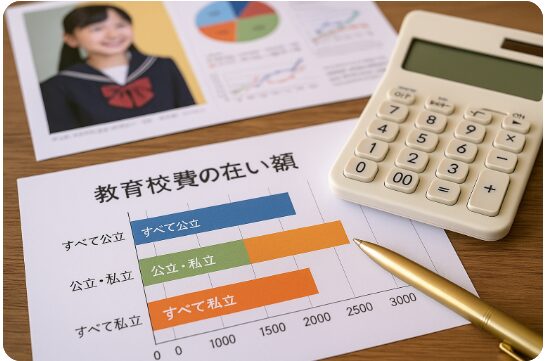

教育資金を準備するうえで最も気になるのが、**「公立と私立でどれくらい学費が違うのか?」**という点ですよね。文部科学省や日本政策金融公庫の調査データによれば、幼稚園から大学までの進学ルートによって必要総額は大きく変わります。

例えば、すべて公立なら約1,000万円前後、私立を中心に進学すれば2,000万円〜3,000万円超が目安となります。さらに大学で理系や医歯薬学部を選ぶと、学費だけで数百万円の差が出ることもあります。

また、学費だけでなく部活や留学、課外活動にかかる費用も忘れてはいけません。こうした「見えにくい教育関連支出」を把握することで、生活費と教育費のバランスをとりながら無理のない資金計画を立てることが可能になります。

つまり、進学パターン別の教育費を具体的にシミュレーションすることが、安心の第一歩なんです。

5-1: 公立vs私立の学費差と進学パターン別の総額

教育費は「公立か私立か」で大きく変わります。実は、その差は数百万円〜数千万円レベルなんです。

進学パターン別の総額(1人あたり):

- 幼稚園〜大学すべて公立:約1,000万円

- 高校まで公立+私立大学:約1,300〜1,500万円

- 幼稚園から大学まで私立:約2,500〜3,000万円

👉 ここが重要! 公立・私立の選択で教育費の総額は2倍以上違ってきます。

5-2: 幼稚園・小中・高校・大学までの年次カレンダー

「どの時期にいくら必要か?」を知ることが、計画の第一歩です。

ざっくりとした目安:

- 幼稚園:年30〜50万円(私立だと+10〜20万円)

- 小学校:年30万円(公立)〜100万円(私立)

- 中学・高校:公立で年40〜50万円、私立だと年100万円超

- 大学:国公立で4年間約250万円、私立文系で約400万円、理系や医歯薬系はさらに高額

👉 年次ごとの負担を把握すれば、「どの時期に貯金を厚くするか」が分かります。

5-3: 生活費と教育費のバランス:部活/留学/課外活動の配分

授業料だけでなく、実は「生活費+課外費」も大きな負担になるんです。

具体的な追加費用の例:

- 部活(道具・遠征費):年間10〜30万円

- 語学留学(短期):30〜100万円

- 習い事や課外活動:年間数十万円

つまり、教育費は学費だけではないということですね!

「生活費と教育費のバランス」を常に見直すのが、無理のない資金計画のコツです。

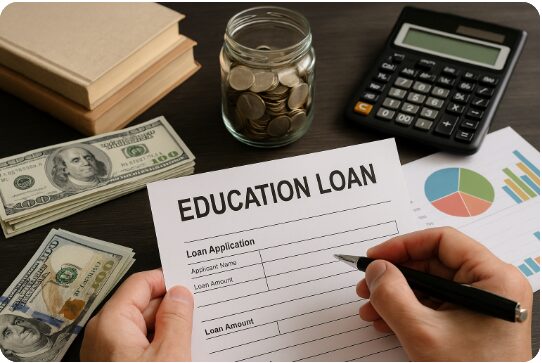

教育ローンの基礎と注意点【教育ローン 種類/返済計画】

教育資金を準備しても、進学時期にまとまったお金が必要になることは少なくありません。そんなときに頼れるのが教育ローンです。教育ローンには「日本政策金融公庫などの公的ローン」と「銀行・信販会社などの民間ローン」があり、金利・保証人の有無・在学中の返済据置制度など条件が大きく異なります。

ただし、教育ローンは便利な一方で、借りすぎると将来の家計を圧迫しかねません。返済額が収入に対して大きすぎると生活費が不足するリスクもあるため、借入前に返済比率や期間をシミュレーションすることが重要です。

さらに、返済計画を立てる際は「ボーナス返済の併用」「繰上げ返済の活用」「利息総額を最小化する工夫」が効果的です。つまり、教育ローンは“借り方”よりも“返し方”を重視することが家計安定のカギなんです。

6-1: 公的/民間ローンの違い:金利・保証・在学中据置

実は、教育ローンには「公的」と「民間」があるんです。どちらを選ぶかで返済総額が大きく変わります。

- 公的ローン(日本政策金融公庫など)

→ 金利が低め(年1〜2%程度)、収入要件あり - 民間ローン(銀行・信用金庫など)

→ 金利は高め(年2〜5%程度)、スピード融資あり - 在学中据置制度

→ 在学中は利息のみ支払い、卒業後に本格返済スタート

👉 ここが重要! 「低金利でじっくり」なら公的、「スピード重視」なら民間と覚えておくと選びやすいです。

6-2: 借りすぎ回避のチェックリスト:返済比率・期間・繰上げ条件

教育ローンはつい安心して借りすぎてしまいがち。ですが、返済が家計を圧迫するリスクもあります。

チェックポイント:

- 返済比率:年収の20〜25%以内に抑える

- 返済期間:10年以内が理想(長期は利息が増える)

- 繰上げ返済:条件を事前に確認しておく

👉 ここが重要! 「借りられる額」ではなく「返せる額」で考えるのが鉄則です。

6-3: 返済計画の立て方:ボーナス併用/利息総額の最小化

ローンを借りたら、返済計画をしっかり立てることが安心への近道です。

おすすめの返済テクニック:

- ボーナス払いを組み合わせて元金を早く減らす

- 金利の高いローンから優先的に返済

- 返済開始前に「家計シミュレーション」をしておく

👉 ここが重要! 教育ローンは「借りる前より、返す計画」がカギになります。

進路で変わる必要資金【進路別費用/中学受験/大学下宿】

子どもの進路によって教育費は大きく変わります。特に中学受験・高校受験・大学受験では、塾代や受験料、交通費などが一気に増えるため、事前に準備しておくことが重要です。進学ルートごとに費用を見積もり、適切な時期に資金を確保しておくと安心ですよね。

さらに、国公立と私立、理系・文系・医歯薬・芸術系など学部によって学費は大きく差が出ます。理系や医療系は設備費や実習費が加わり、私立は授業料が高額になりがちです。そのため、家庭の状況に合わせた早めの資金計画が欠かせません。

また、地方から都市部の大学へ進学する場合は、下宿費用(家賃・敷金礼金・更新料)や生活費も大きな負担になります。つまり、進路選択は「学費+生活費」をセットで考える必要があるんです。

ここが重要! 進路別に必要資金をシミュレーションし、教育費と生活費を合わせた総額を把握することが、家計を守りながら子どもの夢を叶える第一歩です。

7-1: 中学受験/高校受験/大学受験で増える費用と準備時期

実は、受験費用は授業料とは別で大きな負担になるんです。特に私立中学や大学入試は出費が集中します。

目安となる費用:

- 中学受験:塾代や模試代で年100万円超も

- 高校受験:受験料・塾・入学準備で数十万円

- 大学受験:出願料(1校3〜5万円)、遠方受験の交通費・宿泊費

👉 ここが重要! 「受験費用は一時的にかかる臨時出費」として、別途積立を用意しておくと安心です。

7-2: 国公立/私立/理系/医歯薬/芸術系の費用差と対策

進路によって教育費の差は驚くほど大きいです。

進路別の学費総額イメージ:

- 国公立大学:約250万円(4年間)

- 私立文系:約400〜500万円

- 私立理系:約600〜700万円

- 医歯薬学部:1,000万円超

- 芸術系:材料費や実習費で追加数百万円

👉 ここが重要! 子どもの希望進路によっては「奨学金」「贈与」「ローン」も視野に入れて早めの準備が必要です。

7-3: 地方→都市部/下宿のケース:家賃・敷金礼金・更新費の見積もり

大学進学で地方から都市部に出る場合、学費より下宿費用の方が大きくなるケースもあります。

主な下宿費用の目安:

- 家賃:月5〜8万円(首都圏だと10万円超も)

- 敷金・礼金:家賃の2〜3か月分

- 更新料:2年ごとに家賃1か月分

- 光熱費・食費:月2〜3万円

👉 ここが重要! 「学費+生活費」で総額を見積もることが、進路選択の現実的な準備になります。

教育資金の管理と運用設計【口座開設/運用/自動積立】

教育資金を効率よく貯めるには、ただ貯蓄するだけでなく管理と運用の仕組みづくりが大切です。特に、子どもの成長に合わせてリスクを調整する「預貯金×投資のバランス」を意識すると、安定性と利回りの両立が可能になります。年齢が小さいうちは投資比率を高め、進学が近づくにつれて安全資産を増やす「グライドパス」の考え方は実用的です。

また、目的別に口座を分けることで管理がしやすくなります。教育資金専用の口座を作り、名義をどうするかも重要な検討ポイントです。さらに、自動積立やボーナス時の増額、臨時収入の入金ルールを決めておけば、無理なく計画的に資金を増やせますよね。

ここが重要! 教育資金は「貯める・増やす・守る」の3ステップを意識し、長期的に安定して準備することが成功のカギです。

8-1: 預貯金×投資のバランス:年齢連動のリスク調整(グライドパス)

実は、教育資金は「子どもの年齢」によって預貯金と投資のバランスを変えるのが安心なんです。これを グライドパス と呼びます。

- 幼少期(0〜10歳):投資比率を高め、時間を味方に

- 中高生期(11〜18歳):預貯金比率を徐々に増やす

- 大学進学前:現金比率を大きくしてリスク回避

👉 ここが重要! 教育資金は「守りの資産」への切替タイミングがポイントです。

8-2: 目的別口座と名義の考え方【子供の教育資金 口座】

教育資金をしっかり管理するには、目的別に口座を分けておくのが効果的です。

おすすめの口座管理法:

- 教育資金専用口座:銀行の普通預金や定期預金

- 運用用口座:証券口座でNISAや投資信託を積立

- 名義の工夫:子ども名義口座にすると贈与扱いになる可能性もあるため注意

👉 ここが重要! 「教育費用」と「生活費」を混在させず、用途ごとに口座を分けるのが管理のコツです。

8-3: 自動積立・ボーナス増額・臨時入金の運用ルール

積立は「自動化」することで無理なく続けられます。さらに、ボーナスや臨時収入を活用すれば計画が加速します。

運用ルール例:

- 毎月自動積立を設定(強制的に貯める仕組み化)

- ボーナス月は増額設定で効率UP

- 臨時収入は「半分を教育資金、半分を自由資金」ルールにする

👉 ここが重要! 貯める仕組みを“自動化”することで、ブレずに目標達成できます。

祖父母からの援助と非課税の使い方【贈与/贈与税/非課税】

教育資金の準備では、祖父母からの援助を上手に活用することが大きな助けになります。実は、教育資金の贈与には特別な非課税枠があり、一定の条件を満たせば贈与税をかけずに多額の支援を受けられるんです。特に大学進学や留学など、まとまった費用が必要なタイミングでは大きなメリットになりますよね。

ただし、非課税で受け取るには制度のルールや証憑の保管が必須です。教育資金贈与専用口座の利用や領収書の提出など、実務的な管理を怠ると後でトラブルになることもあります。また、祖父母名義の口座をそのまま利用すると「名義預金」とみなされ、相続時に課税されるリスクがある点にも注意が必要です。

ここが重要! 祖父母からの援助は「非課税制度を正しく理解して管理する」ことで、教育費を安心してカバーできる賢い資金戦略になります。

9-1: 祖父母からの資金援助のメリットと実務【子供の教育資金 贈与】

実は、教育費は祖父母からの援助を受ける家庭も多いんです。うまく活用すれば家計の負担を大きく減らせます。

メリット:

- 祖父母の資産を子世代に早めに移転できる

- 教育資金の一括贈与なら非課税制度が使える

- 親世帯の教育費負担を軽減できる

👉 ここが重要! 「祖父母の資金+非課税制度」で賢く教育資金を準備できます。

9-2: 贈与税の注意点:非課税枠・教育資金贈与・証憑管理【子供の教育資金 非課税/贈与税】

贈与は非課税制度を活用するのが基本ですが、ルールを守らないと課税対象になります。

非課税の代表例:

- 暦年贈与:年間110万円まで非課税

- 教育資金贈与:最大1,500万円まで非課税(専用口座を利用)

- 学費の直接支払い:贈与税非課税扱い

👉 ここが重要! 「証憑(領収書・振込記録)」を残すことが税務対策のカギです。

9-3: 祖父母名義口座の管理とトラブル回避(名義預金対策)

気をつけたいのが「名義預金」問題です。祖父母名義の口座にお金を入れていても、実際に子や孫が使っていれば贈与とみなされるケースがあります。

トラブル回避のコツ:

- 贈与は「贈与契約書」を作成して証拠を残す

- 子ども名義口座に入れる場合は贈与税の範囲を確認

- 教育資金贈与制度を利用し、専用口座で管理

👉 ここが重要! 名義預金は後々の相続トラブルの原因になるため、必ず正式な手続きを踏みましょう。

結論

教育費は「子ども1人あたり1,000万円〜2,000万円」と言われ、2人なら数千万円規模になるのが現実です。公立・私立の進学先や下宿の有無によって必要額は変わりますが、早めに準備すれば家計への負担を平準化できます。

そのために大切なのは、「積立・制度・援助」の3本柱です。毎月の積立を基本に、児童手当や新NISAを活用し、さらに祖父母からの援助を非課税枠で受けることで効率的に準備できます。特に時間を味方につけることで、複利の力を最大限に活かせる点は大きなメリットです。

また、教育ローンや奨学金も選択肢ですが、借りすぎを防ぎ、返済計画を事前に立てることが安心につながるでしょう。進路の違いによる費用差や地域差も意識し、現実的なシミュレーションを行うことが重要です。

つまり、今日からできることは「目標額を逆算して、積立額と運用方法を設定すること」。これを実践すれば、将来の教育資金を無理なく準備でき、子どもの可能性を広げる選択肢を確保できます。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント