「新NISAって非課税なのは知ってるけど、どう組み合わせればいいの?」

そんな悩みを持つ初心者の方は多いですよね。実は、“分散投資”を意識するだけで、リスクを抑えながら着実に資産を増やすことができるんです。

この記事では、新NISAに適した分散投資の戦略を、初心者でも実践しやすい形で解説していきます。

具体的には、投資信託やETFの選び方、ポートフォリオの考え方、リバランスのコツなどを紹介。

「どの商品をどの比率で持つか」それが成果を分けるカギ!

スマホでも読みやすく整理されているので、ぜひ最後まで読んで実践に役立ててください。

分散投資の基本とは?初心者向けにわかりやすく解説

投資のリスクを減らすために「分散投資が大切」と聞いたことはありませんか?

でも、「具体的に何をどう分散すればいいのか分からない…」という初心者も多いのが現実です。

この章では、分散投資の意味と基本的な考え方、そしてその重要性についてやさしく解説します。

株式・債券・投資信託などをバランスよく持つことで、リスクを分散しながら安定した資産形成が目指せます。

また、分散投資のメリット・デメリットを比較し、初心者が気をつけるべき落とし穴も紹介。

「やめとけ」と言われる理由の裏にある、誤解や落とし穴も分かりやすく説明していきます。

最初に知っておくべき基本ルールが、この章ですべてわかります!

1-1: 分散投資の意味とその重要性

「分散投資って何?」という方へ。

実は、ひとつの資産に集中せず、複数の資産に分けて投資するのが分散投資です。

こんなイメージです:

- 株だけでなく債券やREITも買う

- 国内と海外の資産を組み合わせる

- 複数の業種や企業に投資する

ここが重要!

分散することで、一部が下落しても全体への影響を抑えられるんです!

1-2: 分散投資のメリット・デメリットを比較

分散投資には良い点もあれば注意すべき点もあります。

「本当にやる価値あるの?」と思っている人に、冷静に整理してお伝えします。

主なメリット:

- リスクが下がる

- 安定したリターンが狙える

- 感情に左右されにくくなる

デメリット:

- 短期での爆発的リターンは期待しにくい

- 管理に少し手間がかかる

ここが重要!

堅実に資産を増やしたい人には、分散投資が圧倒的に有利です!

1-3: 初心者が陥りやすい罠と『やめとけ』の本当の意味

「分散投資はやめとけ」なんて意見もたまに見かけますよね?

でもその多くは誤解や過剰な期待によるものなんです。

初心者がよくある失敗:

- 分散しすぎて、結局どこに投資してるか把握できない

- 似たような資産に投資していて、実質あまり分散できていない

- タイミング投資に惑わされて長期で続けられない

ここが重要!

“シンプルに続ける”ことこそが、成功への近道です!

新NISAでの分散投資戦略:基礎から応用まで

新NISAが始まり、非課税枠をどう活用すればよいのか迷っている方も多いのではないでしょうか?

特に「分散投資って具体的にどうやるの?」と疑問を持つ方に向けて、新NISAでの分散投資戦略をわかりやすく紹介します。

この章では、NISAの成長投資枠・つみたて投資枠の効果的な使い方から、初心者でも始めやすい金融商品の選び方、さらに分散投資で注意すべきポイントまで、基礎から応用まで網羅的に解説。

どのファンドを選ぶべきか、どのように組み合わせればいいか、「実践的な答え」が見つかる章になっています。

新NISAを最大限に活かすための土台がここにあります!

2-1: NISAを活用した資産形成の方法とポイント

「NISAって聞いたことあるけど、何が得なの?」と思っている人は多いはず。

新NISAは、利益が非課税になるお得な制度なんです!

ポイントはココ:

- 年間360万円まで非課税投資ができる

- 「つみたて枠」と「成長投資枠」の2つに分かれている

- 長期的な資産形成に有利な制度設計

ここが重要!

NISAは“節税×長期投資”を両立できる超優秀な仕組みです!

2-2: 新NISAでおすすめの投資信託と金融商品

「どれを選べばいいのか分からない…」そんな方のために、初心者に人気の投資信託を紹介!

おすすめ商品:

- eMAXIS Slimシリーズ(低コスト×インデックス連動)

- SBI・Vシリーズ(米国株・全世界株などの分散型)

- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(VTI連動)

ここが重要!

商品は“信託報酬の安さ”と“分散性の高さ”で選ぶと間違いなし!

2-3: 新NISAにおける分散投資の注意点

「分散すれば安心!」と思いがちですが、落とし穴もあります。

新NISAならではの注意点を知っておきましょう。

注意ポイント:

- 同じ種類のファンドばかりで“見せかけの分散”になりがち

- 成長投資枠の一括投資はタイミングリスクが大きい

- 手数料ゼロでも信託報酬が高い商品には要注意

ここが重要!

“中身の違う商品”を選ぶことが本当の分散投資です!

ポートフォリオの考え方と分散の効果を最大化する方法

分散投資の効果を最大限に発揮するには、「ポートフォリオの設計」がカギになります。

でも、「何をどのくらい持てばいいのか分からない…」という方も多いはずです。

この章では、ポートフォリオの基本的な考え方や、投資対象の配分方法、リバランスの重要性について詳しく解説していきます。

バランスの良いポートフォリオを組むことで、リスクを抑えながら安定した資産運用が可能になります。

さらに、変化する市況にどう対応するか、リバランスで資産を整える方法も紹介。

「一度決めたら終わり」ではないのが、ポートフォリオ運用の本質です。

資産を守り、育てるための土台がこの章に詰まっています!

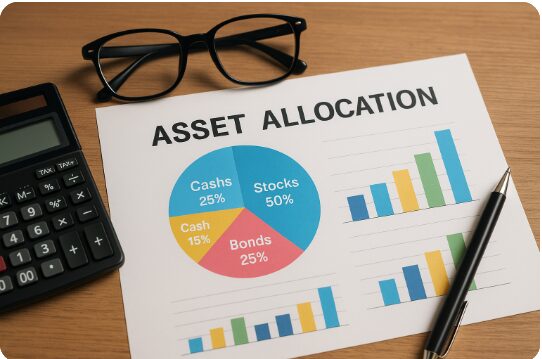

3-1: ポートフォリオの基本的な考え方

ポートフォリオとは、投資対象の「組み合わせ一覧表」のようなもの。

つまり、“資産全体のバランスを取る設計図”のことですね。

押さえておきたい基本:

- 株・債券・REITなどを組み合わせる

- リスク許容度に応じて比率を調整する

- 年齢やライフプランに合わせて見直す

ここが重要!

投資は“商品選び”より“全体設計”が9割と言っても過言ではありません!

3-2: 投資対象の比率と配分の決め方

「どれくらい株?どれくらい債券?」

その配分に正解はありませんが、自分に合ったバランスを見つけることが大切です。

決め方の目安:

- 若年層:株式70%・債券30%の攻め型

- 中年層:株式50%・債券50%の中庸型

- 高齢層:株式30%・債券70%の守り型

ここが重要!

年齢・収入・家族構成に応じて、配分を「カスタム」するのがポイント!

3-3: リバランスで資産運用を安定させるコツ

投資を始めたあと、放置していませんか?

実は資産配分は時間とともにズレるんです!

リバランスとは:

- 1年に1回など、定期的に見直して比率を調整

- 株価上昇で偏った資産を売って均等に戻す

- 自動リバランス機能付きのロボアドバイザーも活用可能

ここが重要!

放っておくと“偏り=リスク増”になります。定期メンテナンスがカギ!

多様な資産クラスの組み合わせとその効果

分散投資といえば「株と投資信託を持てばOK」と思いがちですが、実は“資産クラスの幅”が成果に直結するポイントなんです。

株式だけでなく、債券・通貨・コモディティ・REITなど、多様な資産を組み合わせることがリスク管理の基本になります。

この章では、金融商品の種類とそれぞれの特性、アセットクラスごとの値動きの違い、地域分散の重要性について解説します。

特に近年は、海外市場や為替の影響も無視できないため、国内外の分散が“守りと攻め”の両立に欠かせません。

一つに偏らない投資こそ、長期的な資産形成のカギになります!

4-1: 株式・債券・通貨など金融商品の多様性

「投資=株だけ」だと思っていませんか?

実は、投資できる資産クラスはもっと多彩なんです!

主な資産クラス:

- 株式(企業の成長に連動する高リターン型)

- 債券(安定収入が得られる低リスク資産)

- 通貨・FX(為替差益を狙う短期型)

- REIT(不動産投資信託で家賃収入のような利益)

- コモディティ(金・原油などの実物資産)

ここが重要!

異なる性質の資産を組み合わせることで、リスク分散がぐっと進みます!

4-2: アセットクラスごとの値動きと変動リスク

「どの資産がどれくらい動くのか?」

その値動きを知ることで、バランスの取れた投資が可能になります。

値動きの特徴:

- 株式:変動大、リターンも大

- 債券:値動き小、安定型

- 金:有事に強いが利回りは低め

- REIT:金利変動に敏感

- 通貨:為替リスクが高いが短期勝負向け

ここが重要!

アセットクラスごとの「クセ」を知ることで、ポートフォリオが安定します!

4-3: 国内外の市場を活用した地域分散の重要性

「日本の株だけで大丈夫?」と思ったら要注意。

地域分散も大切なリスクヘッジのひとつです。

地域分散の例:

- 日本株:内需中心で安定性重視

- 米国株:成長性抜群、IT企業多め

- 新興国株:リスク高めだが伸びしろ大

- 全世界インデックス:幅広くバランス型

ここが重要!

地政学リスクや景気循環に備えるには、地域の分散が不可欠です!

おすすめの投資方法:積立投資による分散戦略

「いきなり大金を投資するのは不安…」という初心者には、積立投資による分散戦略がぴったりです。

毎月少額ずつ投資することで、リスクを抑えつつ長期的に資産を増やす方法として人気を集めています。

この章では、積立投資に適した金融商品の選び方から、期待されるリターン、そして手数料を抑えるポイントまで詳しく解説。

新NISA制度との相性も良く、コツコツ投資が将来の安心につながります。

「投資って怖そう」と感じている人こそ、まずはここで積立投資の魅力を理解してみてください。

“毎月の積み重ね”が、大きな成果につながる投資法です!

5-1: 毎月積立が可能な金融商品の選び方

「一括投資は怖い…」という方には、毎月積立の投資がピッタリ!

少額から無理なく始められます。

積立向け商品:

- 投資信託(100円〜OK、NISA対応も多数)

- ロボアドバイザー(自動運用で楽ちん)

- 定額買付のETF(積立投資できる銘柄も拡大中)

ここが重要!

積立対応の商品を選ぶだけで、ドルコスト平均法の効果が得られます!

5-2: 積立投資の効果と長期的なリターンの期待値

「本当に積立って増えるの?」と思うかもしれませんが、

長期的に見ればリターンの安定感はバツグンなんです。

効果のポイント:

- 平均取得価格が下がりやすくなる

- 下落相場でも安く多く買える

- 時間をかけて資産が雪だるま式に増える

ここが重要!

積立は“時間”を味方につける王道の資産形成法です!

5-3: 費用やコストを抑える投資信託の選び方

「積立してるけど、なんか増えない…」

その原因、信託報酬などのコストかもしれません!

コスト節約のコツ:

- 信託報酬0.2%未満を目安にする

- ノーロード(購入手数料ゼロ)型を選ぶ

- ネット証券限定のコスト最安ファンドに注目

ここが重要!

コストはリターンを削る最大の敵!“見えない手数料”に注意しましょう!

リスク軽減のポイント:タイミングと下落時の対策

投資には必ずリスクがつきもの。特に「相場が下がったとき、どうすればいいのか?」と不安になりますよね。

でも大丈夫。事前にリスク対策を知っておけば、焦らずに行動できます!

この章では、長期投資でリスクを乗り越える考え方、下落相場での正しい対応、時間を味方につける分散手法までわかりやすく解説します。

短期の値動きに一喜一憂せず、計画的に続けることが資産形成の成功につながるのです。

「損をしたらどうしよう…」と心配な方にこそ読んでほしい、実践的なリスク軽減テクニックが詰まった内容です!

6-1: 長期投資で乗り越える市場の変動とリスク

「相場が下がったら損するのでは…?」と不安な方、多いですよね。

でも実は、長期投資なら一時的な下落にあわてる必要はありません。

ポイントはココ:

- 市場は短期で上下しても、長期では右肩上がりが基本

- 過去の暴落も10年以上で回復している事例が多数

- 長期投資は「時間がリスクを和らげる」力になる

ここが重要!

焦って売らずに“持ち続ける”ことで、リターンは大きく変わります!

6-2: 下落相場での保有戦略と取引のコツ

「下がったらどうする?」と悩んだときの正解は、

“パニック売り”せずに戦略的に動くことなんです。

実践すべきポイント:

- 含み損でも慌てて売らない(損失確定になるだけ)

- 追加投資を検討する「チャンス」と捉える

- 過去の暴落→回復シナリオを参考にして冷静に判断

ここが重要!

下落時は“待つか買うか”が基本。売るのは最終手段です!

6-3: リスク軽減のための時間分散の活用方法

「一括投資は怖い…」という人にこそおすすめなのが、時間分散投資です!

活用方法:

- 積立投資で“定期購入”を行う(例:毎月1万円)

- 下がった時も多く買える「ドルコスト平均法」効果

- ボーナス時期に増額設定すれば一部強化も可能

ここが重要!

時間分散は、価格変動リスクを平均化してくれる強力な武器です!

具体的な分散投資事例:資産運用の成功例

「実際にどんなふうに分散投資しているの?」と気になったことはありませんか?

理論だけでなく、成功している人の実例を知ることが投資のヒントになります。

この章では、20銘柄保有時のリスク管理法や、金融商品を組み合わせた分散投資の実例、初心者でも実践できた成功事例を具体的に紹介します。

実際のポートフォリオ構成や商品選びの考え方など、リアルな声をもとに学べる構成です。

「失敗しないためのヒントを知りたい」

そんなあなたにこそ役立つ、再現性の高い分散投資事例が詰まっています!

7-1: 20銘柄を保有する場合のリスク管理方法

「銘柄数って何個が理想?」という疑問、よくありますよね。

実は、20銘柄程度が分散の効果を最大化しやすいと言われています。

管理ポイント:

- 業種や地域をバラけさせる(例:IT・製造・医療など)

- 国内外をバランス良く配置(日本株×米国株など)

- 四半期に1回は「偏りチェック」する習慣を

ここが重要!

20銘柄の分散で、個別リスクを大幅に軽減できます!

7-2: 複数の金融商品を組み合わせた分散投資の例

「投資信託だけじゃ不安…」という人に向けて、

複数の商品を“横断”させる分散戦略が効果的です。

組み合わせ例:

- 積立NISA:インデックスファンド

- 成長投資枠:ETF+米国株個別銘柄

- iDeCo:債券型+REITで守りを強化

ここが重要!

異なる特徴の金融商品をミックスすることで、守りも攻めも強くなります!

7-3: 初心者でも実践可能な分散投資の成功事例

「実際に成果を出してる人ってどんな感じ?」

そんな疑問に答えるために、初心者でも成功できた事例をご紹介します。

成功パターン:

- 毎月3万円積立で10年後に300万円→550万円に成長

- 投資信託3種+米国ETF2種のシンプル運用

- 下落時に買い増し→翌年に大きく回復で利益確定

ここが重要!

“難しいことをせずにコツコツ続ける”ことが、成功の最大の秘訣です!

分散投資の管理と改善:資産配分の見直し

分散投資は始めた後の「管理と調整」がとても重要です。

放置してしまうと、本来のバランスが崩れてリスクが偏ることもあるんです。

この章では、リバランスの必要性、環境変化への対応、リターン最大化を狙う管理術をわかりやすく解説します。

とくに長期投資では、相場やライフスタイルの変化に合わせて柔軟にポートフォリオを見直すことが欠かせません。

管理ツールや具体的な見直しタイミングのヒントもご紹介するので、「投資が続かない…」と悩む方も必見!

“ほったらかし”ではなく、“見守り型”が成功の鍵です!

8-1: 定期的にリバランスを行う重要性

「放っておいても大丈夫?」と思いがちですが、

定期的なリバランスが安定運用には欠かせません。

主な理由:

- 投資先ごとの比率が徐々に崩れていく

- リスクが偏ると想定外の損失を招きやすい

- 年1回の見直しで安定した資産配分がキープできる

ここが重要!

“バランスを整える習慣”が、長期リターンの安定に直結します!

8-2: 環境の変化に応じた資産配分の調整方法

「物価上昇」「円安」「金利上昇」…経済は常に変化しますよね。

だからこそ、資産配分も状況に応じて柔軟に調整するのがポイントです。

見直しのポイント:

- 景気拡大期:株式の比率をやや多めに

- 景気後退期:債券・金など守りを強化

- ライフステージ別(20代〜60代)でリスク耐性に合わせる

ここが重要!

“今の環境”に合った配分こそが、資産を守るカギになります!

8-3: リターンを最大化するための管理ツールと手法

「何で管理すればいい?」という疑問、初心者には多いですよね。

実は、無料でも優秀な資産管理ツールはたくさんあるんです!

おすすめツール:

- マネーフォワードME:口座連携で自動可視化

- SBI証券ポートフォリオ機能:目標比率で運用確認

- Googleスプレッドシート:自分仕様にカスタマイズ可能

ここが重要!

ツールを活用すれば、“見える化”で管理がグッとラクになります!

長期的な資産形成に向けた初心者向けガイド

「将来に備えて資産形成を始めたいけど、何から始めたらいいの?」

そんな初心者の方に向けて、失敗しない長期投資の基本と実践ポイントを丁寧に解説します。

この章では、NISAの正しい活用法、見落としがちなコストのチェックポイント、そして管理がラクな分散投資術を紹介。

難しい知識は不要。シンプルで続けやすい方法を中心にまとめているので、今日からすぐ実践できます。

「お金のことは苦手…」という方でも安心して読める、やさしくて再現性のある資産形成ガイドです!

“続けられる”ことが何よりの武器。コツコツ型のあなたにぴったりの内容です!

9-1: 初心者が成果を出すためのNISA活用術

「NISAって何から始めれば?」と感じる方、多いですよね。

まずは、目的と期間に合わせて使い分けることが大切です。

活用ポイント:

- 少額投資には「つみたて枠」で安定した積立

- チャレンジしたい人は「成長投資枠」で株やETF

- 使わないと損!非課税枠は期限内に埋めておく

ここが重要!

NISAは“非課税”を活かしてコツコツ続けることが成果への近道です!

9-2: 資産形成で注意すべき費用や負担のポイント

「リターンばかり見て手数料を忘れてないですか?」

実は、**コスト管理こそが資産形成の“隠れた勝負所”**なんです。

見直したい費用項目:

- 信託報酬:0.2%以下の低コスト投信を選ぶ

- 売買手数料:NISA口座では基本無料を活用

- 為替手数料:外貨商品を扱う際に注意が必要

ここが重要!

コストが小さくても“長期では大きな差”になるので要注意です!

9-3: 初心者でも安心な簡単管理の分散投資術

「投資って難しそう…」という人ほど、“シンプルな分散”が効果的なんです!

簡単に実践できる方法:

- 投資信託1〜3本を組み合わせて積立

- 日本+米国+新興国に分けたインデックス運用

- iDeCo・NISAを活用しながら自動積立で放置運用

ここが重要!

“簡単だけど分散できている”という形が、初心者のベストスタートです!

結論

分散投資は、資産を守りながら着実に増やすためのもっとも堅実な戦略です。新NISA制度を活用することで、非課税のメリットを最大限に活かした資産形成が可能になります。

特に今回ご紹介したように、株・債券・投資信託・米国株・積立投資をうまく組み合わせ、時間・地域・商品という3つの分散軸を意識することで、リスクを抑えながらリターンを追求できます。

さらに、リバランスや管理ツールの活用によって、ポートフォリオの偏りを定期的に修正し、安定的な運用が期待できます。初心者でも「新NISA×分散投資」なら、少額からでも始めやすく、長期的な資産づくりに最適です。

**まずは、今日から証券口座を開設し、自分に合った投資信託やETFを選ぶことからスタートしましょう!**一歩を踏み出すだけで、未来の安心がぐっと近づきます。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント