日本社会でよく耳にする「格差」という言葉。実は、この格差は単なる収入の違いだけでなく、教育・健康・生活環境にまで広がっている深刻なテーマなんです。近年は「日本の格差社会はやばい」といった声も多く、データや国際比較を見てもその現状は無視できないレベルに達しています。

格差が拡大すると、治安や社会の安定にも影響し、子ども世代の将来にも連鎖していきます。つまり、格差問題は個人の努力だけでは解決できない社会全体の課題だということですね。

本記事では、日本の格差の現状から教育・経済・健康における問題点、そして国際的な事例や解決策までをわかりやすく解説します。格差社会を正しく理解することが、自分や家族の生活設計にも役立つ第一歩になるのです。

日本の格差社会の「いま」【日本 格差社会 現状/格差社会とは/ジニ係数】

かつて「一億総中流」と言われた日本ですが、いまや格差社会の進行が現実のものとなっています。所得の分布を示す「ジニ係数」などのデータからも、収入や生活環境の差が拡大していることが明らかになっていますよね。

格差とは単にお金の多寡だけでなく、教育の機会や健康状態、さらには社会的なつながりの有無にまで広がるのが特徴です。背景には、非正規雇用の増加や新自由主義的な政策、地域経済の二極化など、複数の要因が重なっています。

その結果、貧困層の固定化や社会移動の停滞が進み、「努力すれば報われる」という信念が揺らいでいるのです。つまり、日本社会の根本に関わる課題として、今すぐ理解しておくべきテーマが格差社会の現状なんですね。

1-1: 格差社会の定義と背景【格差社会とは わかりやすく/新自由主義/総中流から格差へ】

実は、日本はかつて「一億総中流」と呼ばれるほど、生活水準に大きな差がない国でした。

しかし1990年代以降、経済政策やグローバル化の影響で格差が広がる社会へと変化しています。

📌 格差が生まれた背景

- バブル崩壊後の長期不況

- 非正規雇用の増加による収入差

- 新自由主義的な政策で再分配が弱まった

ここが重要! 格差社会とは「一部の人が豊かで、他の人は取り残される状態」のことで、社会全体の安定性を脅かす要因なんです。

1-2: 所得・健康の二大格差【所得格差/健康格差社会/社会的要因】

格差社会を考えるとき、よく出てくるのが「お金」と「健康」の差です。

実は、この2つは深く結びついていて、収入の差が健康の差を生むことも珍しくありません。

📌 主な格差の内容

- 所得格差:正社員と非正規社員の賃金差

- 健康格差:収入や学歴による寿命・病気リスクの差

- 社会的要因:教育・住環境・医療アクセスの違い

ここが重要! お金の格差が健康や寿命にまで影響してしまうのが、現代日本の深刻な課題なんです。

1-3: 拡大がもたらす影響【治安/犯罪/社会移動の停滞/自己責任論】

格差が広がると、個人の生活だけでなく、社会全体に悪影響を与えます。

つまり「自分には関係ない」とは言えない問題なんです。

📌 格差拡大の影響

- 犯罪や治安の悪化

- 子どもの貧困連鎖(教育格差が次世代へ)

- 「自己責任論」の広がりによる社会分断

- 中間層の減少で経済の安定性が低下

ここが重要! 格差は「努力不足」ではなく、社会の構造によって再生産されてしまう問題。早めの対策が欠かせません。

教育格差が生む将来の格差【教育格差/中学受験/子どもの貧困】

教育は本来、誰にとっても平等に与えられるべき権利ですが、日本では教育格差が深刻化しています。中学受験や塾通いなどの教育機会が、家庭の可処分所得によって大きく左右される現実があるんです。

この差は学力だけでなく、進学先や将来のキャリアにも直結します。さらに地方と都市部では教育環境に差があり、地域間格差が子どもの成長に影響を与えています。

少子高齢化が進む中で、本来は若者への投資が必要ですが、家庭の経済力によって学習機会が制限されれば、社会全体の活力も失われてしまいます。つまり、教育格差は将来の所得格差や社会格差を再生産してしまう大きな要因なんですね。

この章では、日本の教育格差の現状とその背景、そして是正に向けた最新の政策や取り組みをわかりやすく解説していきます。

2-1. 教育機会の非平等【学力/塾格差/地域差/家庭の可処分所得】

実は、子どもの学力には「家庭の収入」が大きく影響しているんです。塾に通えるかどうか、住んでいる地域にどんな学校があるかで差が出ます。

📌 教育格差の要因

- 学力差:家庭の学習環境や親の教育意識

- 塾格差:高額な塾に通えるかどうか

- 地域差:都市と地方での進学環境の違い

- 所得差:家庭の可処分所得が子どもの学習機会に直結

ここが重要! 教育格差は「子どもの努力不足」ではなく、家庭や地域の環境によって大きく左右される社会的な問題なんです。

2-2. 少子高齢化との関係【出生数減/若者流出/人材投資の不足】

少子高齢化は教育格差をさらに広げる要因にもなります。人口が減り続ける中で、教育投資が十分にされなければ、社会全体の成長力が落ちてしまうからです。

📌 少子高齢化と教育格差のつながり

- 出生数減で教育への投資が分散しにくい

- 地方の若者流出により地域教育環境が弱体化

- 高齢化社会で社会保障費が増え、教育予算が削られる

- 人材投資が不足し、国際競争力が低下

ここが重要! 少子高齢化と教育格差は「負のスパイラル」を生み出し、日本の未来に直結する課題となっています。

2-3. 是正策の最前線【就学支援/給付型奨学金/高校無償化/デジタル学習】

では、教育格差を解消するためにはどうすればよいのでしょうか? 実は、すでにさまざまな政策が動き始めています。

📌 代表的な是正策

- 就学支援制度による授業料負担の軽減

- 給付型奨学金の普及で借金に頼らない進学支援

- 高校無償化で進学機会を拡大

- デジタル学習ツールで地域差を縮小

ここが重要! 政策やデジタルの活用によって、教育格差を埋める取り組みは進んでいますが、実効性と継続性がカギとなります。

経済格差の原因と波及【賃金格差/非正規雇用/地域格差】

日本の格差を語る上で欠かせないのが、経済格差の広がりです。特に賃金の停滞や非正規雇用の拡大は、ワーキングプアを生み出し、最低賃金の地域差とも結びついて、生活水準に大きな影響を与えています。

都市と地方の間でも大きな差が存在し、インフラや産業の集積によって雇用機会や所得水準が変わります。東京や大都市圏に集中する一方で、地方では若者流出や雇用不足が深刻化し、地域格差が経済の停滞を加速させる要因となっています。

さらに、税制や社会保障による再分配機能が十分に機能していないことも問題です。経済成長と分配の両立ができなければ、中間層が縮小し格差はますます拡大してしまいます。

この章では、賃金・雇用・地域・政策という観点から、経済格差の原因とその波及効果をわかりやすく整理していきます。

3-1. 賃金停滞と雇用構造【非正規拡大/ワーキングプア/最低賃金】

実は、日本の賃金は長年ほとんど上がっていません。さらに非正規雇用の拡大で、安定した生活を送れない「ワーキングプア」層が増えています。

📌 賃金格差の要因

- 正社員と非正規社員の待遇差

- 最低賃金の地域差

- 終身雇用モデルの崩壊

- 成長産業と衰退産業の給与格差

ここが重要! 賃金の停滞と雇用の二極化が、日本の経済格差を広げる最大の原因になっています。

3-2. 地域格差の可視化【都市/地方/インフラ/産業集積】

都市と地方の差も無視できません。東京や大阪などの大都市には産業や教育機会が集中し、地方は過疎化と雇用不足が進んでいます。

📌 地域格差の特徴

- 都市部:高所得・産業集積・進学機会が豊富

- 地方:雇用不足・若者流出・インフラ老朽化

- 医療や教育など公共サービスの維持が難化

ここが重要! 地域格差は人口流出を招き、地方の持続可能性を脅かす深刻な問題なんです。

3-3. 経済政策の課題【税制/再分配/成長と分配の両立】

経済格差を是正するには、政策面での工夫も欠かせません。しかし、日本の再分配機能は十分に働いていないと言われています。

📌 経済政策の主な課題

- 所得再分配を強化できていない税制

- 成長戦略と格差是正を同時に実現する難しさ

- 高齢化による社会保障費の増大

- 子育て・教育分野への投資不足

ここが重要! 経済成長と格差是正のバランスをどう取るかが、今後の政策課題の中心となります。

歴史で読み解く格差の推移【2000年代以降/リーマン/コロナ/物価】

日本の格差を理解するには、歴史的な流れを振り返ることが欠かせません。2000年代以降、日本社会は非正規雇用の拡大や実質賃金の停滞など、雇用構造の大きな変化に直面しました。これにより「正規と非正規」という二極化が進み、生活の安定度合いに大きな差が生まれています。

さらに、リーマンショックや新型コロナの影響、そして物価上昇は、特に低所得層に深刻な打撃を与えました。一方で、アベノミクスによる株高は資産を持つ層に恩恵をもたらし、資産格差が一段と広がる結果となったのです。

政策の効果も検証が必要です。子ども政策や教育投資、社会保障がどれほど格差是正に寄与してきたのかを振り返ることで、未来の解決策が見えてきます。つまり、歴史を通じて格差の推移を理解することが、次の一歩を考えるカギになるのです。

4-1. 2000年代からの変化【非正規比率/実質賃金/正規・非正規の二極化】

実は2000年代から、日本の雇用の二極化は加速していました。

📌 主な変化

- 非正規比率の増加(派遣や契約社員が拡大)

- 実質賃金が長期停滞

- 正規社員と非正規社員の待遇格差が広がる

- ワーキングプア層の増加

ここが重要! 非正規雇用の拡大が、日本の格差社会を大きく形作る要因となったのです。

4-2. 成長と格差の関係【アベノミクス/株高/資産格差】

2010年代に入り、アベノミクスや株高によって景気は回復したように見えました。しかしその恩恵を受けられたのは、資産を持つ層に偏っていたのです。

📌 成長と格差のつながり

- 株高で資産を持つ層はさらに富を拡大

- 一方で給与水準は大きく上がらず

- 投資できる人とできない人で差が拡大

- 資産格差が世代間にも波及

ここが重要! 経済成長そのものが格差是正に直結しない現実が浮き彫りになりました。

4-3. 政策の検証【子ども政策/社会保障/教育投資の費用対効果】

格差拡大を抑えるため、政府は子ども政策や社会保障を進めてきましたが、その効果には限界も見られます。

📌 主な検証ポイント

- 子ども政策(子ども手当・高校無償化など)の効果は限定的

- 高齢者中心の社会保障が財政を圧迫

- 教育投資は格差是正効果が高いが、十分な予算配分が課題

ここが重要! 政策は短期的には効果を見せても、構造的な格差解消には至っていないのが現状です。

社会的取り組みと制度設計【働き方改革/BI議論/支援のあり方】

日本の格差問題を解決するためには、個人の努力だけでなく制度設計や社会的取り組みの強化が不可欠です。近年は「働き方改革」や「ベーシックインカム(BI)」といった施策が議論され、格差是正への効果や限界が注目されています。

働き方改革では、長時間労働の是正や同一労働同一賃金が掲げられましたが、実際には生産性向上や賃金格差の縮小に十分つながっていないという課題も残ります。また、BIは貧困層のセーフティネットとして期待される一方で、財源や持続性への懸念が指摘されています。

さらに、支援制度をどのように「誰に・どのように届けるか」というデザインも重要です。ターゲットを明確にし、給付とサービスをバランスよく組み合わせなければ、支援が必要な人に行き届かないリスクがあります。つまり、社会的取り組みの設計こそが格差是正のカギになるのです。

5-1. 働き方改革は効いたか【長時間労働/同一労働同一賃金/生産性】

実は、働き方改革は労働環境の改善を目的に進められてきました。

📌 主な取り組み

- 長時間労働の是正

- 同一労働同一賃金で格差縮小を狙う

- 生産性向上による企業収益と給与の改善

ここが重要! ただし改革の成果はまだ限定的で、実効性が課題となっています。

5-2. ベーシックインカムの是非【メリット・デメリット/財源/実験事例】

ベーシックインカム(BI)は格差是正の切り札として注目されていますが、賛否があります。

📌 メリットとデメリット

- メリット:最低限の生活保障、自由な働き方促進

- デメリット:財源確保が難しい、労働意欲の低下懸念

- 海外の実験事例(フィンランドなど)では一定の効果あり

ここが重要! BIは理想的に見えても、現実的には財源や制度設計が大きな壁となっています。

5-3. 支援のデザイン【ターゲット化/給付とサービス/アウトリーチ】

格差是正には「誰に」「どう支援を届けるか」が重要です。

📌 支援の工夫ポイント

- ターゲット化:支援を必要とする層を明確化

- 給付とサービスの両立:お金だけでなく教育・医療の提供も重要

- アウトリーチ:支援を受けにくい人にどう届けるか

ここが重要! 支援制度の設計は、単なる給付ではなく「生活改善につながる仕組み」でなければなりません。

貧困層の実態と連鎖【相対的貧困/単身高齢/ひとり親】

日本では、見えにくい形で貧困層の拡大が進んでいます。特に「相対的貧困率」は先進国の中でも高水準で、単身高齢者やひとり親世帯など弱い立場にある人々が深刻な影響を受けています。

生活の格差は、住居や食事の質、医療へのアクセス、さらには光熱費やエネルギー負担といった日常生活のあらゆる場面に現れます。結果として、低所得層は健康や教育の機会にも制約を受けやすい状況です。

さらに問題なのは、この格差が世代を超えて連鎖することです。貧困家庭で育った子どもは学力や健康面で不利になり、将来的な社会移動の可能性が狭められてしまいます。

この章では、生活・就業・教育の3つの観点から貧困層の実態を整理し、なぜ連鎖が起こるのか、そしてどのように断ち切ることができるのかをわかりやすく解説していきます。

6-1. 生活の格差【住居/食/医療アクセス/エネルギー負担】

実は、貧困層では日々の生活コスト自体が大きな負担になっています。

📌 主な生活格差

- 安定した住居を確保できない(家賃滞納や狭い住環境)

- 栄養バランスの取れた食事が難しい

- 医療アクセスが制限され、受診を控えるケースが多い

- 光熱費・エネルギー負担が重く、冬や夏に健康リスクが上昇

ここが重要! 生活インフラへのアクセス格差が、健康や教育の差につながっていきます。

6-2. 低所得層が直面する壁【就業機会/教育断念/負債/孤立】

低所得層は、日々の暮らしだけでなく将来に向けても多くの壁に直面します。

📌 代表的な壁

- 就業機会が限られ、安定収入が得にくい

- 教育費が払えず進学を断念する子どもが多い

- 借金やローンが返せず、負債が生活を圧迫

- 社会的孤立により支援を受けづらくなる

ここが重要! 貧困は「自己責任」ではなく、構造的に選択肢を狭める要因が大きいのです。

6-3. 子どもへの影響【学力差/健康差/社会移動の断絶】

子どもの貧困は、その後の人生に深刻な影響を及ぼします。

📌 子どもに出る格差の影響

- 学力差が生まれ、進学・就職の選択肢が狭まる

- 健康差(肥満・病気・運動不足)が広がる

- 社会移動が断絶し、貧困が世代を超えて固定化

ここが重要! 子どもの教育・健康を守ることは、格差社会を食い止めるカギになります。

健康格差の構造と対策【医療アクセス/社会的処方/予防】

日本では「健康格差」という言葉が注目されています。実は、所得や学歴、居住地域の違いによって、寿命や健康状態に大きな差が生じているのです。医療の進歩が進んでも、誰もが平等に恩恵を受けられるわけではありません。

特に地方では医師不足や交通の不便さ、医療費負担の重さが、都市部と比べて大きな不利となります。また、雇用や住宅環境、教育水準などの社会的要因も健康に直結し、生活習慣病やメンタル不調の格差を広げています。

こうした課題に対応するためには、単なる医療制度の充実だけでなく、社会全体での予防や支援の仕組みが欠かせません。政策としても、保健事業や地域での重層的な支援、自治体の連携強化などが求められています。

この章では、医療アクセスの不平等から社会的要因、そして具体的な政策対応まで、健康格差の構造と対策をわかりやすく解説します。

7-1. 医療アクセスの不平等【医師偏在/交通/費用負担】

医療の不平等は、地方や低所得層で顕著に現れます。

📌 主な課題

- 医師の都市部偏在により地方で受診が困難

- 交通手段が乏しく通院できない高齢者が増加

- 医療費負担が重く、受診抑制が発生

ここが重要! 医療の地域格差は、命の格差にも直結する重大な問題です。

7-2. 健康の社会的決定要因【雇用/住宅/教育/環境】

健康は病院だけで決まるものではなく、生活全般に左右されます。

📌 健康を決める社会要因

- 雇用の安定性がメンタル・フィジカルに影響

- 住宅の質や住環境が病気リスクを高める

- 教育格差が健康リテラシーの差につながる

- 環境要因(騒音・空気汚染・地域資源の不足)

ここが重要! 健康格差を解消するには、医療だけでなく「暮らし全体」を見直す必要があります。

7-3. 政策の実効性【保健事業/重層的支援/自治体連携】

国や自治体は健康格差解消に取り組んでいますが、課題もあります。

📌 政策の注目ポイント

- 保健事業や健康診断の拡充

- 医療・福祉・教育を組み合わせた重層的支援

- 自治体連携による地域包括ケアの推進

ここが重要! 健康格差対策は「医療+生活支援+地域のつながり」の三本柱で進める必要があります。

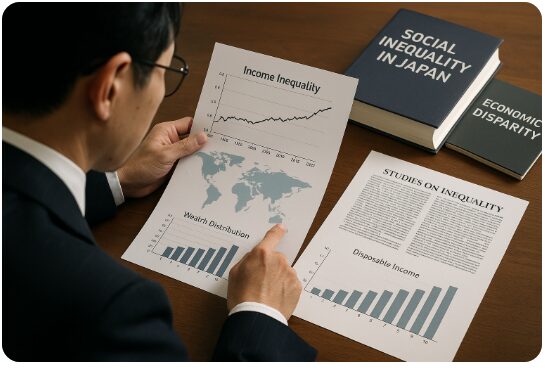

データと研究で読む格差【実態/レビュー/新知見】

格差社会を正しく理解するには、感覚や印象ではなく客観的なデータと研究成果に基づく分析が不可欠です。日本ではジニ係数や可処分所得の推移、資産格差のデータから、格差拡大の実態が数値で示されています。また国際比較を行うと、他の先進国に比べて日本特有の課題も浮き彫りになります。

さらに、これまでに多くの研究や書籍が格差をテーマに議論を深めてきました。「希望格差社会」「階層化日本」などは社会的な関心を集め、教育や雇用に与える影響を明確にしました。

近年ではAIと雇用の関係や地域政策の効果測定、行動経済学的な視点からの新しい研究も進んでいます。つまり、格差問題は進化する研究分野であり、常に最新データを追うことが解決への近道なんですね。

この章では、主要指標から研究レビュー、新しい知見まで、格差を「データで読む」視点を整理していきます。

8-1. 格差拡大を示す指標【ジニ係数/可処分所得/資産格差/国際比較】

格差を数値化する代表的な指標が「ジニ係数」です。

📌 主なデータポイント

- ジニ係数:日本は先進国の中でも高めで、格差の広がりを示す

- 可処分所得の差:都市と地方、正規と非正規で大きな差

- 資産格差:富裕層と非富裕層の差が急拡大

- 国際比較:北欧は格差が小さく、米国・日本は相対的に大きい

ここが重要! データで裏付けられた「格差の広がり」は社会課題として放置できない現実を示しています。

8-2. 主要書籍・論文レビュー【希望格差社会/階層化日本/教育危機】

研究者やジャーナリストによる分析からも、格差社会の構造が見えてきます。

📌 代表的な書籍・研究

- 『希望格差社会』:努力しても報われにくい構造を分析

- 『階層化日本』:教育や就労での固定化を指摘

- 『教育危機』:学力格差が将来の所得格差に直結するリスク

ここが重要! 書籍や論文レビューからも、「教育」と「所得」の格差が相互に強化し合う構造が浮き彫りになっています。

8-3. 新しい研究成果【AIと雇用/地域政策の効果測定/行動経済学】

最近では、テクノロジーや地域政策に関する研究が増えています。

📌 注目の新知見

- AIと雇用:自動化が進むと「中間層の職業」が減少するリスク

- 地域政策:インフラ投資や地方創生が格差縮小にどこまで効果があるか

- 行動経済学:人の選択行動に格差が影響するメカニズムを解明

ここが重要! 格差は静的な現象ではなく、テクノロジーや政策次第で変化する“動的な問題”なのです。

格差を減らす具体策【解決策/国際事例/市民とコミュニティ】

格差社会の現状を理解したうえで大切なのは、どのように格差を減らすかという具体策です。日本では税や社会保障、最低賃金の引き上げ、教育・子育て支援、住宅政策などを組み合わせることが重要とされています。

また、国際的な取り組みから学べる点も多いです。北欧の高負担・高福祉モデルや、アメリカ・イギリスの再分配政策、さらにはアジア諸国の急成長と格差是正の事例は、日本にとって大きなヒントになります。

さらに、政府だけでなく市民活動や地域コミュニティの力も無視できません。NPOや企業のESG経営、地域再生の取り組みが、現場レベルでの格差是正に直結しているのです。

この章では、制度的な戦略から国際事例、そして地域の実践まで、格差を減らすために取り得る多角的なアプローチをわかりやすく整理していきます。

9-1. 戦略を整理【税・社会保障/最低賃金/教育・子育て/住宅】

格差縮小のためには多角的なアプローチが必要です。

📌 主な戦略

- 税・社会保障による再分配機能の強化

- 最低賃金の引き上げでワーキングプアを減らす

- 教育・子育てへの公的支援を拡充

- 住宅政策で住まいの安定を確保

ここが重要! 格差対策は「収入の底上げ」と「生活基盤の安定」の両輪で進める必要があります。

9-2. 国際的な取り組み【北欧/英米/アジアの成功・失敗から学ぶ】

海外の取り組みは日本の参考になります。

📌 国際事例

- 北欧:高福祉・高負担で格差を抑制

- 英米:自由競争重視で格差拡大 → 改善策の模索中

- アジア:韓国やシンガポールは教育投資で社会移動を促進

ここが重要! 国際比較から「どの仕組みが効果的か」を見極め、日本流にアレンジすることが大切です。

9-3. 市民活動と地域力【NPO/企業のESG/コミュニティ再生】

市民や地域の活動も格差解消に大きく貢献します。

📌 市民レベルの取り組み

- NPOや地域団体による学習支援・食支援

- 企業のESG投資で地域社会に還元

- コミュニティ再生で孤立を防ぎ、支え合う仕組みをつくる

ここが重要! 政府だけに頼るのではなく、地域と市民が動くことで格差解消の実効性が高まります。

結論

日本の格差社会は「所得・教育・健康」の三重苦となっており、放置すれば世代を超えた貧困や社会不安を招きます。しかし、最新のデータや政策、そして国際的な成功事例から学べば、解決への道筋は見えてきます。格差を理解することは、将来の働き方や資産形成、子育て・教育方針の判断に直結する重要な視点なんです。

今からできることは大きく3つ。第一に、教育投資やスキル習得など「人材への自己投資」。第二に、積立NISAやiDeCoといった制度を活用して「格差に左右されない資産づくり」。そして第三に、地域やNPOの取り組みに参加し「小さな社会的アクション」を起こすことです。

つまり、格差問題は他人事ではなく、一人ひとりの行動次第で社会全体の流れを変えられるテーマなのです。今日からニュースや統計を意識的にチェックし、できることから一歩踏み出してみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント