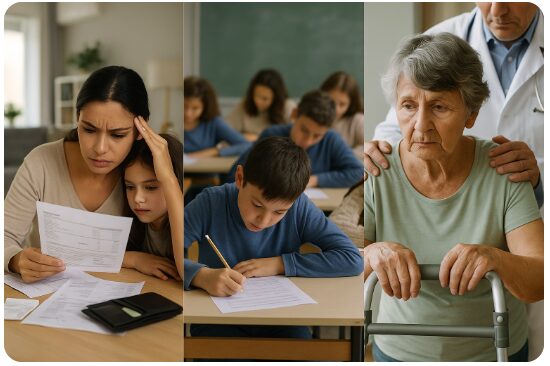

格差社会という言葉をよく耳にしますが、実はその影響は収入だけでなく、家族の暮らし・教育・健康・老後にまで広がっているんです。今の日本では、所得差や学歴差、居住環境の違いが大きくなり、家庭の生活環境そのものが二極化しつつあります。

また、非正規雇用の増加や賃金停滞、都市と地方の格差など、多くの問題が複雑に絡み合い、「知らないうちに不利な状況に陥る」家庭も少なくありません。つまり、格差社会を理解することは、これからの家族の暮らしを守るために欠かせない視点なんですね。

この記事では、格差の現状と原因を整理し、家族にどんな影響が起きているのかを分かりやすく解説します。さらに、教育・働き方・支援制度など、“今できる対策”もまとめて紹介していきます。

格差社会とは何か 家族構造に影響する定義と日本の現状をやさしく解説

格差社会という言葉はよく聞きますが、実は「収入の差だけ」を指しているわけではないんですよね。日本では、所得・資産・学歴・健康・働き方・住環境など、いくつもの要素が重なって格差が生まれています。そして、この複合的な格差が家族の生活にじわじわ影響しはじめています。

最近では、可処分所得の差が広がったり、正社員と非正規の賃金差が固定化したりと、家庭の将来に関わる問題が増えています。つまり、「どんな家庭に生まれたか」で生活水準や将来の選択肢が変わりやすい時代になってきたということですね。

また、日本の格差は世界と比べると目立ちにくいと言われる一方で、実は教育や資産の分野では差が拡大していると指摘されています。この章では、格差の定義と日本の最新状況をやさしく整理していきます。

1-1. 格差社会の定義 所得 資産 学歴 健康の多面的な格差を整理

実は、「格差社会」と一言で言っても、とても幅広い意味があるんです。

簡単に言うと お金・暮らし・教育・健康など、生活のあらゆる部分に差が生まれている状態 のこと。

代表的な格差は次の4つです。

- 所得格差:給料・ボーナスなどの収入の差

- 資産格差:貯金・投資・不動産などの所有額の差

- 学歴格差:通える学校・受けられる教育の差

- 健康格差:医療・生活習慣・住環境による健康状態の差

つまり、「収入の差だけで格差社会ができるわけではない」ということですね。

ここが重要! 家庭環境がそのまま子どもの将来格差につながるリスクがある点が本質です。

1-2. 日本の格差社会の現状 ジニ係数 可処分所得 賃金分布の最新トレンド

日本の格差は、数字で見るとより明確になります。

特に使われる指標が ジニ係数 で、この値が高いほど格差が大きい社会を示します。

実は、日本のジニ係数は少しずつ上昇していて、

「中間層が減りつつある」と言われる理由にもなっています。

さらに注目すべきは次のポイントです。

- 可処分所得の伸び悩み

- 物価上昇に対して賃金が追いつかない現象

- 正社員と非正規で手取りに大きな差がある

つまり、同じ年収でも「生活が苦しい家庭」と「余裕のある家庭」がはっきり分かれてきているということですね。

ここが重要! 家計の差が教育機会や健康状態の差に直結しやすい状況が強まっています。

1-3. 世界比較 アメリカ 韓国 欧州との違いと日本の位置づけ

「日本の格差は世界と比べるとどうなの?」

そんな疑問がよくありますよね。

結論から言うと、

アメリカよりはマシだが、欧州よりは格差が大きい のが日本です。

- アメリカ:トップ層と低所得層の差が極端に大きい

- 韓国:教育費の負担が重く、教育格差が深刻化

- 北欧(スウェーデンなど):社会保障が強く格差が小さい

- 日本:中間層は厚いが、近年は縮小傾向

つまり、日本は「格差がじわじわ拡大している国」と位置づけられているんですね。

ここが重要! 今後の政策次第で格差がより広がる可能性も小さくありません。

格差社会が拡大する原因と家族への波及効果

格差が広がる理由は「景気の良し悪し」だけではないんですよね。実は、働き方の変化・教育環境の差・住む地域の条件といった、生活のあらゆる部分が結びついて格差を押し広げています。特に日本では、非正規雇用の増加や賃金の伸び悩みが続き、家庭の可処分所得に直接影響している点が大きな課題になっています。

さらに、家庭の所得差がそのまま「教育格差」に直結しやすく、学習環境・学校外の学び・中学受験などでの競争に影響が出ています。つまり、子どもの努力だけでは埋めにくい構造的な差が生まれてしまっているということですね。

加えて、食生活や医療アクセスの差から「健康格差」も拡大しており、将来の働き方や寿命にも影響が及びます。この章では、格差がなぜ広がっているのか、そしてその影響が家族にどう波及するのかを、初心者にもわかりやすく整理していきます。

2-1. 経済格差の拡大要因 非正規雇用 グローバリゼーション 技術変化

実は、経済格差が広がっている背景には複数の要因が重なっています。

代表的なのは次の3つです。

- 非正規雇用の増加

手取りが少なく、賞与や昇給も限定的。将来の資産形成が難しくなりがちです。 - グローバリゼーションの進展

世界と競争が激しくなり、高付加価値の職種と低賃金の職種の差が拡大。 - 技術変化(AI・自動化)

単純作業の仕事が減り、スキルの差で収入が大きく変わるように。

つまり、「雇用の質の差」がそのまま経済格差につながっているんです。

ここが重要! 経済格差は教育・健康など他の格差も引き起こす根本要因です。

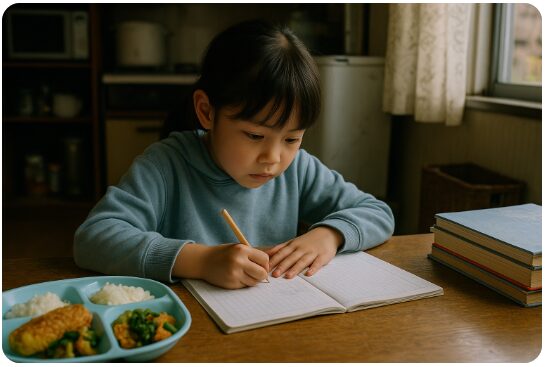

2-2. 教育格差の連鎖 学習環境 家庭の所得差 中学受験と機会不平等

教育格差は、最も深刻な“連鎖しやすい格差”といわれています。

なぜかというと…

- 家庭の所得差が学習環境を左右する

塾・教材・通信教育の有無で学力差が生まれやすい。 - 住む地域による教育の質の差

学校の環境、教員数、進学実績などに大きな違いがあります。 - 中学受験の情報格差

情報が得られる家庭とそうでない家庭で機会の不平等が発生。

つまり、スタートラインがすでに家庭環境で違うということですね。

ここが重要! 子どもの努力だけでは埋められない「構造的な差」が大きくなっています。

2-3. 健康格差の実態 受診行動 食生活 居住環境とライフコースへの影響

健康格差は「見えにくいけれど生活の質を大きく左右する格差」です。

主な原因は次のとおり。

- 受診行動の差

忙しさや費用負担で病院に行けない家庭は病気の早期発見が遅れがち。 - 食生活の差

加工食品中心の食生活になりやすく、生活習慣病のリスクが上昇。 - 居住環境の差

住宅の質、湿度、騒音、周辺環境によって健康状態が左右される。

つまり、「お金の差」がそのまま「健康の差」につながるということですね。

ここが重要! 健康格差は長期的に収入・働き方にも影響し、格差が固定化しやすい特徴があります。

家族構造の変化 少子高齢化 ひとり親世帯 単身世帯の増加

日本では今、家族の形が大きく変わり始めています。少子高齢化が進むことで、現役世代は子育てと介護の二重負担を抱えやすくなり、家計や働き方にも影響が出ています。実は、こうした家庭内の負担増が、格差の固定化にもつながりやすいんですよね。

さらに、ひとり親世帯の増加も見逃せないポイントです。収入格差や住まいの選択肢の少なさが原因となり、子どもの学習環境や将来の進路にも大きな差が生まれています。経済的な支援制度があるものの、十分に活かしきれないケースも多く、家族の安定に直結する課題となっています。

また、資産や相続の差が「家族間格差」として広がり、住宅取得や資産形成のしやすさが大きく分岐しています。つまり、家庭の背景によって将来の選択肢が変わってしまう状況が進んでいるということですね。

この章では、こうした家族構造の変化がどのように格差を広げるのかをわかりやすく解説していきます。

3-1. 少子高齢化で変わる家族の支え方 介護と子育ての二重負担

少子高齢化は、家族の生活に大きなインパクトを与えています。

特に注目すべきは次のポイントです。

- 介護と子育てが同時に起きる「ダブルケア」世帯の増加

- 老親の介護負担が40〜50代の働き方に影響する

- 子育て費用の増加で家計の余裕が減る

つまり、「働きながら介護し、子育てもする」という負担が現実的に増えているんですね。

ここが重要! ダブルケアは経済的・精神的な疲弊を招き、格差拡大の要因にもなります。

3-2. ひとり親世帯の増加と背景 収入格差 住居 貧困率の課題

ひとり親世帯の増加も深刻な社会課題です。

主な特徴は次のとおり。

- 収入が低くなりやすい構造

非正規雇用率が高く、生活基盤が不安定。 - 住居の確保が難しいケースも多い

家賃負担が重く、引越しも容易ではありません。 - 子どもの相対的貧困率が高い

学習機会や食生活にも影響が出やすい。

つまり、家庭の事情だけでなく「社会構造そのもの」がひとり親家庭を苦しめているということですね。

ここが重要! 支援制度の充実が家庭の安定につながる鍵になります。

3-3. 家族間格差の拡大 相続 資産形成 住宅取得の分岐点

家族間での格差も、近年は大きなテーマになっています。

その理由は次のとおり。

- 相続格差の拡大

親の資産額で子どものスタートラインが変わりやすい。 - 住宅取得のハードルが上昇

地域によっては若年層が家を買いにくい構造に。 - 資産形成できる家庭とできない家庭の分岐が明確に

つまり、「どの家庭に生まれたか」で人生の選択肢が大きく変わる時代になっているんですね。

ここが重要! 家族間格差は世代を超えて固定化しやすく、社会全体の課題につながります。

格差が家族に与える影響 生活水準 教育機会 健康リスク

格差が広がると、まず家計への負担として現れます。特に可処分所得の差は生活水準に直結し、住居費や食費、教育費など日常の支出に大きな影響を与えますよね。実は、同じ収入でも住む地域によって家計インパクトが大きく変わり、選べる暮らしの幅が狭まってしまうこともあります。

さらに深刻なのが、教育機会の不平等です。進学率や学習時間の差は、家庭の所得や生活環境によって生まれやすく、通塾やオンライン教材に投資できるかどうかが子どもの将来を左右しやすくなっています。つまり、教育格差がそのまま「将来の所得格差」に直結していくという現実があるんです。

そして見落とされがちなのが健康面の格差です。食費を削らざるを得ない家庭ほど栄養が偏りやすく、メンタルヘルスや医療アクセスにも差が出てしまいます。こうした健康格差は長期的に家族の生活に影響し、ライフコース全体にリスクをもたらします。

この章では、生活・教育・健康の3つの観点から格差の影響をわかりやすく整理します。

4-1. 可処分所得と生活水準 住居費 物価上昇の家計インパクト

実は、格差が最もわかりやすく現れるのが「可処分所得の差」です。

特に影響が大きいポイントは次のとおり。

- 住居費の負担が重いと家計に余裕が生まれにくい

- 物価上昇で食費・光熱費が増え、生活レベルが下がりやすい

- 将来への貯蓄や教育費が削られ、長期的な格差につながる

つまり、「手取りの差」が生活水準の差を生み、

やがて家族全体の選択肢にも影響してくるということですね。

ここが重要! 家計の余裕は教育・健康など“次の格差”を左右する土台になります。

4-2. 教育機会の不平等 進学率 学習時間 通塾格差の実態

教育の機会格差は、家族の未来に直結する重要なポイントです。

主な特徴は以下のとおり。

- 家庭の収入差が進学率の差になりやすい

- 学習時間や塾通いの有無で学力が大きく変わる

- 教育投資ができる家庭ほど、進路選択の幅が広い

つまり、子どもの努力だけでは埋められない「環境格差」が存在しているんです。

ここが重要! 教育格差は将来の収入格差につながる“連鎖する不平等”の中心です。

4-3. 健康格差のリスク メンタルヘルス 食費 医療アクセスの差

健康格差は、家庭の生活を見えないところで大きく左右します。

要因としては以下が代表的です。

- 食費の制限で栄養バランスが崩れやすい

- 医療費や忙しさで受診が遅れ、病気の発見が遅くなる

- ストレス増加でメンタルヘルスの悪化につながる

つまり、「健康の差」はそのまま生活の質や働き方の差につながり、

格差をさらに固定化しやすいということです。

ここが重要! 健康格差は短期だけでなく“生涯の格差”につながる重大な問題です。

格差社会を縮小する制度と戦略 教育 賃金 再分配の再設計

格差を縮小するためには、個人の努力だけでは限界があります。社会全体で教育・賃金・再分配の仕組みを見直し、誰もが公正にチャンスを得られる環境づくりが欠かせません。特に教育は「将来の所得格差を左右する出発点」であり、学習支援や給付型奨学金、デジタル格差の解消は核心的なテーマになっています。

さらに重要なのが賃金格差の是正です。最低賃金の引き上げや同一労働同一賃金の徹底、そして税制・社会保険の調整は、働く人の可処分所得を増やす効果があります。実は、制度を変えることで労働者全体の生活基盤が底上げされ、格差拡大を防ぐ効果が高いんです。

そして、家計を支える仕組みとして欠かせないのが再分配政策です。児童手当や住宅手当はもちろん、ベーシックインカムのような新しい選択肢も注目されています。こうした制度を組み合わせることで、生活の安定性が向上し、格差の固定化を防げます。

この章では、教育・賃金・再分配の3つの視点から、格差是正の具体策をわかりやすく解説します。

5-1. 教育制度の見直し 学習支援 給付型奨学金 デジタル格差の是正

教育分野での対策は、格差を止める最も効果的な方法の1つです。

代表的な取り組みは以下のとおり。

- 学習支援サービスの拡充(無料塾・学習ボランティア)

- 給付型奨学金の増加で進学のハードルを下げる

- デジタル格差の解消で、どこに住んでも同じ学習機会を確保

つまり、家庭の所得に関係なく「学びの機会」を確保することが重要なんです。

ここが重要! 教育支援は“格差の連鎖”を止める最強の手段です。

5-2. 賃金格差是正 最低賃金 同一労働同一賃金 税制と社会保険の調整

賃金格差の改善は、生活の安定に直結します。

主な施策は以下のとおり。

- 最低賃金の引き上げで生活水準の底上げ

- 同一労働同一賃金で非正規と正規の待遇差を縮小

- 税制・社会保険の調整で手取りを増やす

つまり、「働き方の違いで不当な差が出ない仕組み」が必要なんですね。

ここが重要! 適切な賃金制度は“経済格差”そのものを縮小します。

5-3. 再分配の選択肢 ベーシックインカム 児童手当 住宅手当の効果

再分配の強化は、格差社会の負担を大きく減らす仕組みです。

具体的には次のような制度があります。

- ベーシックインカム(最低所得の保証)

- 児童手当の充実で子育て家庭を支援

- 住宅手当で住居費の負担を軽減

つまり、生活の土台を支える制度が充実すれば、

家族の安定につながり“機会の平等”に近づけるということです。

ここが重要! 再分配は格差を是正するための社会全体の安全網です。

非正規雇用と働き方 家計 安定性 働き方改革の要点

非正規雇用が増える現代では、働き方によって家計の安定性や将来の選択肢が大きく変わります。同じ仕事をしていても、正社員と非正規では手取り額・可処分所得・社会保険の保障などに明確な差が生まれやすく、生活の基盤が揺らぎやすいという課題があります。

実際、非正規雇用は時給制で収入が変動しやすく、賞与や退職金がないケースも多いため、安定した家計管理が難しくなります。さらに、社会保険の加入条件や有給取得のしやすさも雇用形態によって異なり、長期的な健康・老後資金にも影響が及びます。

その一方で、働き方改革によって学び直し(リスキリング)や柔軟な働き方が推進され、非正規から正規への転換やスキルアップのチャンスが広がっています。つまり、働き方を選ぶ時代から、働き方を設計する時代へ移行しているということですね。

この章では、雇用形態の違いによる家計への影響、生活の安定性の差、そして将来のために今からできる働き方改革のポイントをわかりやすく解説します。

6-1. 非正規雇用の増加が家計に与える影響 手取りと可処分所得の差

実は、非正規雇用が増えると一番影響を受けやすいのが「家計の余裕」です。

主なポイントはこちら。

- 時給制のため収入が安定しない

- 賞与(ボーナス)がほぼないので年収が上がりにくい

- 社会保険の加入条件で手取りが大きく変わる

つまり、非正規が増えるほど家計のゆとりが削られ、

将来への貯蓄や投資が難しくなりやすいんですね。

ここが重要! 手取りの差は“教育費や生活水準の差”につながる大きな要因です。

6-2. 雇用形態と生活の安定性 社会保険 有給 退職金の格差

雇用形態が違うだけで、生活の安定性には大きな差が生まれます。

代表的な違いは次のとおり。

- 社会保険の加入で将来の年金額に差が生まれる

- 有給休暇の取得状況は正規と非正規で大きな差がある

- 退職金制度がない職場も多く、老後資金に不安が残る

つまり、同じように働いていても「福利厚生の差」が生活の質を左右するということですね。

ここが重要! 雇用の安定は“長期的な生活防衛”につながる重要な要素です。

6-3. 働き方改革の必要性 社会移動を促す学び直し リスキリング

近年注目されている「リスキリング(学び直し)」は、格差を縮小する大きなチャンスです。

理由はこちら。

- 新しいスキルを身につけると時給・年収が上がりやすい

- 業種転換で正規雇用を目指せる可能性が広がる

- 学び直しは“未来の収入”を増やす最も効果的な投資

つまり、働き方改革は単なる制度ではなく「個人が選べる未来の幅を広げる道具」なんですね。

ここが重要! リスキリングは所得格差・機会格差を埋めるための“現代版ライフライン”です。

地域格差と家庭生活 教育 医療 仕事の機会を均等化するには

地域によって教育や医療、仕事の選択肢に差が生まれる「地域格差」は、家庭の暮らしや将来設計に大きな影響を与えます。実は、都市部と地方では学校の数、病院までの距離、働ける業種の幅などが大きく異なり、住む場所がそのまま生活の質を左右する時代になっているんです。

特に子育て世帯にとっては、学校の選択肢や習い事の環境、医療へのアクセスは重要な要素ですよね。高齢者にとっても、病院や買い物施設が近くにあるかどうかで日常の安心感が変わります。また、地方では雇用機会が限られる一方、都市部は競争が激しく働き方の質が課題となるケースもあります。

最近では自治体が移住支援、住宅補助、子育て支援などを強化し、地域格差の是正に積極的に取り組んでいます。しかし制度の内容は地域ごとに差があるため、どの自治体を選ぶかが暮らしの快適さを左右すると言えるでしょう。

この章では、地域ごとの教育・医療・インフラ格差をわかりやすく整理し、都市と地方のバランス、自治体支援の活用ポイントまで解説します。

7-1. 地域別の教育 医療アクセス インフラ格差を可視化

地域によって得られるサービスの質やアクセスは大きく異なります。

主な格差は以下のとおり。

- 教育環境(学校数・塾数・ICT設備)に差がある

- 医療機関の数が少ない地域では受診までの時間が長くなる

- インフラ(交通・ネット回線)の差が日常生活を左右する

つまり、住む場所が違うだけで「選べる未来」が変わる現実があるんですね。

ここが重要! 地域格差は“子どもの学力差や将来の選択肢”を生む土台になりやすいです。

7-2. 地方の所得格差と雇用 都市一極集中とのバランス

地方と都市では所得の差が広がりやすい傾向があります。

大きなポイントはこちら。

- 都市部は雇用機会が多く、平均給与も高い

- 地方は職種が限られ、年収の上限が低くなりやすい

- 都市一極集中が続くほど、地方の格差は拡大する

つまり、家計に直結する“所得格差”が地域格差の根本にあるわけです。

ここが重要! 地域で働く場所の選択肢を増やすことが格差の縮小につながります。

7-3. 自治体の支援策の重要性 住宅子育て移住支援の課題と改善

地域格差を改善するためには、自治体独自の支援が欠かせません。

代表的な施策はこちら。

- 住宅補助や空き家バンクの活用で住居負担を軽減

- 移住支援や子育て支援で若い世代の定住を促進

- 仕事付き移住制度(農業・介護・地域おこし協力隊など)も増加

つまり、住む地域が違っても“生活の質が平等に近づく仕組み”を作ることがポイントなんですね。

ここが重要! 自治体支援は地域格差を埋めるための“実践的な対策”です。

子育てと格差社会 子どもの貧困を断ち切る家庭と社会の実践

子どもの成長は、家庭の所得や生活環境によって大きく左右されます。実は、学用品の購入や食費、学習環境の整備など、日常的な部分で既に子どもが直面する格差が生まれているんです。学校で必要な道具が揃えられない、家に静かな学習スペースがない、十分な食事が取れない──そんな違いが学力や健康に影響を与えることが分かっています。

さらに、親の働き方や就業形態も子どもの学力や習慣に関連しており、長時間労働の家庭では学習のサポートが難しい場合もありますよね。つまり、家庭環境そのものが教育成果に直結しやすい時代になってきているということです。

一方で、自治体や学校では、放課後支援、食支援、妊産婦ケア、健診サポートなど、子どもの格差を少しでも縮小する取り組みが進んでいます。ただし地域によって制度の内容や支援範囲に差があり、十分に届いていない家庭が残っているのも現状です。

この章では、子どもが直面する具体的な格差から、家庭でできる工夫、そして社会全体が取り組むべき支援策まで、わかりやすく整理して解説します。

8-1. 子どもが直面する格差 学用品 食支援 学習環境の差

実は、子どもが最初に直面する格差はすごく身近なところにあります。

例えばこんなポイントです。

- 学用品(タブレット・教材)に差が出る

- 食事の質が学習意欲と集中力に直結する

- 家庭の静かな学習スペースの有無で学習時間が変わる

つまり、日常の小さな環境差が積み重なって“学力格差”につながるわけなんです。

ここが重要! 学習環境の整備は、家庭でできる最も効果的な格差対策です。

8-2. 家庭環境と教育成果 学習習慣 読書環境 親の就業形態

子どもの学力を決めるものは、学校よりもむしろ家庭環境だと言われています。

主な理由はこちら。

- 毎日の学習習慣の有無で基礎学力が変わる

- 読書環境がある家庭の子どもほど語彙力が伸びやすい

- 親の働き方(勤務時間やストレス)が家庭学習に影響する

つまり、「どんな家で育つか」が子どもの将来を大きく左右するということなんですね。

ここが重要! 毎日10分の読書・宿題の習慣づけが将来の格差を小さくします。

8-3. 子育て支援の現状と課題 放課後支援 妊産婦 健診 相談体制

社会が子どもを支えるための制度も少しずつ拡充しています。

代表的な支援は以下の通りです。

- 放課後児童クラブ・学童保育の拡充

- 妊産婦・乳幼児健診の費用補助

- 子ども家庭支援センター・相談体制の強化

ただし、地域によってサービスの質や充実度に差があるのが現状です。

ここが重要! 公的支援を上手に活用することで、家庭の負担を大幅に軽減できます。

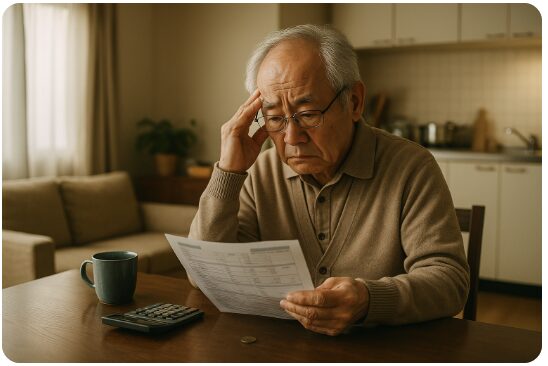

高齢者と格差社会 老後の家計 年金 医療 介護を家族で備える

高齢者の暮らしを取り巻く環境は、今まで以上に厳しくなりつつあります。実は、単身高齢者の増加によって収入源が年金のみというケースが多く、住居費や医療費の負担が家計を圧迫しやすいんです。とくに都市部では家賃が重くのしかかり、地方では交通や医療アクセスの確保が課題になるなど、地域によって困りごとも変わります。

さらに、働き方が多様化する中で、将来の年金受給額にも大きな差がつきやすくなっていますよね。非正規雇用で働く期間が長いと受給額が少なくなるため、老後の生活設計を早めに考えることが必須になっています。つまり、現役時代の働き方がそのまま老後の格差につながるということです。

一方で、介護や医療の体制を地域全体で支える「地域包括ケアシステム」や、家族の負担を減らす支援制度も広がっています。ただし利用のしやすさやサービスの質には差があり、情報格差も課題です。

この章では、高齢者が直面する経済・医療・介護の問題をわかりやすく整理し、家族としてどんな備えができるのかを丁寧に解説していきます。

9-1. 高齢者世帯の経済的困難 単身高齢者の収入構造と住居問題

高齢者の生活で最も問題になっているのが、収入と住居の不安定さです。

主なポイントはこちら。

- 単身高齢者は年金額が少なくなりやすい

- 家賃負担が重いと生活費が圧迫される

- 持ち家でも修繕費が払えないケースが増えている

つまり、高齢者の家計は「固定費の重さ」が格差につながりやすいんですね。

ここが重要! 住まいの確保は老後の安定に直結する最重要ポイントです。

9-2. 年金制度の課題と提言 働き方多様化時代の受給設計

年金制度は「働き方」によって受給額が大きく変わります。

代表的な差はこちら。

- 正社員と非正規では保険料の積立額に差が出る

- パートの人は勤務時間次第で年金額が大幅に変わる

- 自営業者は国民年金だけでは不足しやすい

つまり、働き方の変化に制度が追いついていないという課題があるんです。

ここが重要! 老後資金は“年金+資産形成”の両方で考えることが大切です。

9-3. 高齢者支援の取り組み 地域包括ケアと家族の役割分担

高齢者を支える仕組みとして「地域包括ケア」が広がっています。

具体的には次のような支援です。

- 医療・介護・生活支援を地域で一体化

- ケアマネジャーが相談窓口を一本化

- 家族の介護負担を軽減するサービスが増加

つまり、家族だけで抱え込まず、地域と連携しながら支えることが時代の流れなんですね。

ここが重要! 家族内で役割分担を決め、地域の支援を併用することが理想的です。

結論:格差社会の今と家族の未来を守るために、今日からできる行動とは

格差社会は、所得や教育だけでなく、家族の暮らし・将来の選択肢・健康まで大きく左右する深刻なテーマです。しかし、この記事で整理したように、原因と仕組みを理解すれば、家庭レベルでもできる対策が必ずあります。とくに教育格差・地域格差・働き方格差・高齢期の格差は、早めの対応がその後の生活の安定に直結します。

まずは、家計の状況や働き方、子どもの教育環境を一度見直してみてください。現状を整理するだけで、改善できるポイントが自然と見えてきます。また、自治体の支援や国の制度は種類が多く、知らないだけで損をしている家庭も少なくありません。給付型奨学金・住宅支援・地域包括ケア・子育て支援など、使える制度は積極的に活用することが家族を守る第一歩です。

さらに、学び直しやリスキリングは今後の収入格差を縮小する強力な武器になります。働き方改革の流れを受けて、社会全体がスキルアップを後押ししている今こそ行動するチャンスです。

つまり、格差は「理解すれば減らせる」「行動すれば縮められる」ものということですね。今日からできる小さな一歩を踏み出すことで、家族の未来は必ず明るくなります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント