老後資金の準備は「まだ先のこと」と思いがちですが、実は早めに行動するほど安心感が得られます。年金だけでは不足する可能性が高く、生活費・医療費・介護費用を考えると、計画的な貯蓄と運用が欠かせません。

特に注目したいのが、新NISAやiDeCoといった税制優遇制度の活用です。非課税や控除の仕組みを上手に利用すれば、効率よく老後資金を積み立てられます。また、夫婦世帯と一人暮らしでは必要額が大きく変わるため、自分に合ったシミュレーションが重要です。

さらに、退職金の使い方や取り崩し方、公的年金の受給額、支出の見直しまでトータルで考えることで、「人生100年時代」に備えた安心のライフプランを描けます。

- 老後の生活費はいくら必要か?【老後資金いくら/老後資金はいくら必要/平均/目安】

- 老後資金の準備方法【老後資金の貯め方/いつから貯める/運用】

- 老後の資金不足をどう埋める?【老後資金 足りない/公的年金/支出削減】

- 必要貯蓄額の目安と到達戦略【老後資金 目安/1億円の生活レベル/2000万円問題】

- 老後準備で考慮すべきコストとリスク【介護/医療/葬儀/インフレ】

- 60代からでも間に合う老後資金づくり【60歳からの老後資金/遅すぎない対策】

- ライフプランニングで叶える“長生きリスク”対策【人生100年時代/プラン/ステップ】

- 老後のリスクと守りの設計【収入減/保険/経済不安】

- 事例で学ぶ資金計画【夫婦/独身/地域差/失敗・成功】

- 結論

老後の生活費はいくら必要か?【老後資金いくら/老後資金はいくら必要/平均/目安】

老後の生活費って、実際どれくらい必要なのか気になりますよね?「老後資金2000万円問題」が話題になったこともあり、将来に不安を感じている方は多いと思います。平均的な生活費の実態を知り、夫婦と一人暮らしでどれくらい差があるのかを把握することが、安心したライフプランづくりの第一歩です。

特に65歳以降は年金が中心となりますが、年金だけで本当に足りるのか? という視点が重要になります。そこで、実際の支出データや家計調査の平均額を参考に、自分に必要な金額をイメージすることが大切です。

さらに便利なのが、無料で利用できる老後資金シミュレーション。年収や生活スタイルを入力するだけで必要額を計算でき、将来の不足分を早めに見える化できます。つまり、「何となく不安」を「数字で見える安心」に変えることができるんです。

1-1: 65歳時点の平均生活費と実態【老後資金 平均/老後資金 いくらあれば安心】

実は、65歳を迎えた時点で「どのくらいの生活費がかかるのか?」を把握している人は意外と少ないんです。

総務省の家計調査によれば、夫婦世帯で月25〜27万円、一人暮らしで月13〜15万円程度が平均的な支出と言われています。

📌 老後生活費の目安

- 夫婦世帯:年間約300万円

- 一人暮らし:年間約180万円

- 年金収入だけでは不足するケースが多い

ここが重要!

平均値を基準にしつつ、自分のライフスタイル(旅行・趣味・医療費など)を加味して「安心できる金額」を把握することが大切です。

1-2: 夫婦二人 vs 一人暮らしの必要額の違い【老後資金夫婦/おひとりさま 老後資金】

「夫婦と独身では老後資金がどれくらい違うの?」と気になりますよね。

実は、生活費をシェアできる夫婦世帯と、すべてを自分で負担する独身世帯では必要額が大きく変わるんです。

📌 必要額の目安

- 夫婦二人暮らし:3,000万〜4,000万円

- 一人暮らし:2,000万〜3,000万円

ここが重要!

「おひとりさま老後」は支出が集中する分、早めの準備とリスク分散がより重要になります。

1-3: 無料でできる老後資金シミュレーションのやり方【老後資金 シミュレーション/計算シート】

「結局、自分はいくら準備すれば安心?」という疑問は、シミュレーションで解決できます。

実は、年金ネットや銀行サイトには無料の老後資金シミュレーションツールがあるんです。

📌 シミュレーションの手順

- 公的年金の見込み額を確認(ねんきんネットがおすすめ)

- 月ごとの生活費(食費・住居費・医療費など)を入力

- 貯蓄や退職金を加えて、不足額を算出

ここが重要!

不足額を「数字」で把握すると、貯蓄や投資の計画が立てやすくなります。

老後資金の準備方法【老後資金の貯め方/いつから貯める/運用】

老後資金をどう準備するか、実は多くの人が最も悩むポイントなんです。「いつから貯めればいいの?」「貯蓄と投資、どっちを優先するべき?」 そんな疑問を解消するには、早めに基本の積立設計を知っておくことが大切です。

老後資金づくりでは、貯蓄・投資・保険の3つをバランスよく組み合わせることがカギとなります。生活防衛資金を貯蓄で確保しつつ、新NISAやiDeCoなどの非課税制度を活用して効率的に増やすことが重要です。また、リスクを取りすぎず長期でコツコツ積み立てる仕組みを持つことで、安心感も高まります。

さらに見逃せないのが退職金の活用法と取り崩しルールです。まとまった資金を一度に使ってしまうのではなく、計画的に運用と生活費に充てる仕組みを持つことで、老後の不安を減らせます。つまり、今のうちから戦略的に準備を始めれば、老後の自由度は大きく変わるということですね。

2-1. 積立設計の基本:貯蓄・投資・保険の最適バランス

「老後資金ってどうやって準備すればいいの?」と迷う人は多いですよね。

実は、貯蓄・投資・保険の3つをバランスよく組み合わせることがカギなんです。

📌 基本の組み合わせ

- 貯蓄:生活防衛資金(3〜6か月分の生活費)を確保

- 投資:インデックス投資や積立NISAで長期的な資産形成

- 保険:医療・介護リスクに備えた最低限の保障

ここが重要!

「貯蓄だけ」「投資だけ」では不安定。リスク分散の視点でトータル設計をしましょう。

2-2. 新NISA・iDeCoの活用法と使い分け【nisa 老後資金/ideco】

「NISAとiDeCo、どっちを使えばいいの?」と疑問に思う方も多いはず。

実は、それぞれ役割が違うんです。

📌 違いのポイント

- 新NISA:投資で得た利益が非課税。自由度が高くいつでも引き出せる

- iDeCo:掛金が全額所得控除。節税効果が高いが60歳まで引き出せない

ここが重要!

短期的な資金需要にはNISA、長期の老後準備にはiDeCo。両方を使い分けるのがベストです。

2-3. 退職金の賢い使い方と取り崩しルール【老後資金 取り崩し方/退職金】

「退職金をどう使うべき?」と悩む人は多いですよね。

退職金はまとまった金額だからこそ、計画的に取り崩すルールを決めることが大切です。

📌 退職金の使い方

- 生活費のベース資金として一部を預金

- 運用に回す分は投資信託や債券で分散

- 緊急用資金を確保して安心を担保

ここが重要!

毎月一定額を取り崩す「定率方式」など、ルール化して長期安定を目指すことが成功の秘訣です。

老後の資金不足をどう埋める?【老後資金 足りない/公的年金/支出削減】

「老後資金が足りないかもしれない…」そんな不安を感じていませんか?実際、平均的な年金受給額だけでは生活費をまかないきれず、多くの人が追加の収入源や節約術を必要としています。まずは自分の年金受給額を正確に把握し、不足額を試算することが第一歩です。

次に大切なのは支出の見直しです。固定費・食費・保険などを点検するだけでも、年間数十万円の節約につながるケースがあります。また、老後は収入を増やすより「出ていくお金を減らす」工夫が現実的で効果的です。

さらに選択肢として、リバースモーゲージや自宅を担保にした不動産活用もあります。持ち家を資産として生かせば、安定した生活資金の確保につながります。つまり、老後資金不足は工夫と制度の活用で補えるということですね。

3-1. 公的年金の受給額を把握して不足額を算出【年金以外 収入】

「年金だけで生活できるの?」と不安になりますよね。

そこで大切なのは、まず自分の年金見込み額を確認することです。

📌 年金の確認方法

- 「ねんきんネット」で簡単に確認可能

- 夫婦世帯の平均は月22〜23万円

- 不足分は貯蓄・投資・副収入で補う

ここが重要!

不足額を数値化することで、具体的な準備額や運用計画が立てやすくなります。

3-2. 支出の見直しチェックリスト:固定費・食費・保険【節約×老後】

「資金が足りない…」そんなときは支出の見直しが効果的です。

特に固定費の削減は長期的な節約効果が大きいんです。

📌 見直しポイント

- 住居費:ローン繰り上げ返済や住み替え

- 保険料:必要保障額を再計算しムダを削除

- 通信費:格安SIMやプラン変更でコスト削減

ここが重要!

収入を増やすより支出削減の方が即効性あり!無理なく続けられる節約を選びましょう。

3-3. リバースモーゲージ/自宅担保/不動産活用の検討【自宅を担保に老後資金】

「資金が足りないけど家はある」そんな人に注目されているのがリバースモーゲージです。

📌 代表的な方法

- リバースモーゲージ:自宅を担保にして生活資金を借り、死亡後に精算

- リースバック:家を売却して資金を得つつ、そのまま住み続けられる

- 賃貸活用:空き部屋や不動産を貸して収入を得る

ここが重要!

「住まい」を資産として活用すれば、老後資金の大きな不足を補える可能性があります。

必要貯蓄額の目安と到達戦略【老後資金 目安/1億円の生活レベル/2000万円問題】

「老後資金はいくら必要なの?」と気になる方は多いですよね。実は、必要額は一律ではなく、1億円・7000万円・5000万円・3000万円といった金額ごとに生活レベルが大きく変わるのが現実です。例えば1億円あれば旅行や趣味を楽しむ余裕のある生活ができますが、3000万円だと日常生活中心の堅実な暮らしとなります。

さらに重要なのが、年代別にどれくらい貯めておくべきかを把握することです。40代・50代・60代と年齢ごとに逆算法で目標額を算出すれば、無理のないペースで資産形成が可能になります。

また、平均的な支出内訳を可視化すると、自分の家計のどこにムダがあるかが一目で分かります。ここが重要! 老後資金は「ただ貯める」よりも、「目安額を知り、戦略的に積み上げる」ことで安心できる将来を設計できるのです。

4-1. 1億円・7000万・5000万・3000万の生活レベル比較【老後資金1億円の生活レベル】

「老後資金はどのくらい必要?」と気になりますよね。

実は、生活水準ごとに必要額は大きく変わるんです。

📌 老後資金の生活レベル目安

- 1億円:高級老人ホームや海外旅行も可能なゆとり生活

- 7000万円:趣味やレジャーを楽しみつつ、余裕のある暮らし

- 5000万円:標準的な生活+時々の旅行や趣味

- 3000万円:節約を意識しつつ、最低限の安心を確保

ここが重要!

自分のライフスタイルを明確にすると、目標額が現実的に見えてきます。

4-2. 年代別(40代/50代/60代)の必要額と逆算法【50代からの老後資金】

「今の年代から老後資金を逆算するなら?」と考える人も多いはず。

年代ごとに必要な積立額を逆算すると、今やるべきことが見えてきます。

📌 年代別の貯蓄目安

- 40代:年収の2〜3倍を目安に、投資も積極的に取り入れる

- 50代:退職までの10〜15年で集中的に貯蓄を加速

- 60代:取り崩しルールを決め、運用はリスクを抑える

ここが重要!

「いくら必要か?」を年齢から逆算し、残りの時間を意識した戦略を立てることがポイントです。

4-3. 平均的な支出内訳を可視化してムダを削る【老後資金 内訳】

「老後資金って何に使うの?」と具体的に知りたい方もいますよね。

実は、支出の内訳を見える化するだけでムダが浮き彫りになるんです。

📌 老後の平均的な支出内訳(夫婦世帯)

- 食費:約6万円

- 住居費:約1.5万円(持ち家の場合)

- 水道光熱費:約2万円

- 保健医療費:約1.6万円

- 娯楽・交際費:約3万円

ここが重要!

支出の内訳を把握し、「どこを削れるか」を考えることが老後準備の第一歩です。

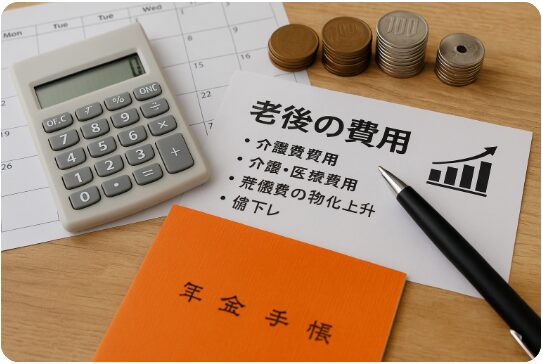

老後準備で考慮すべきコストとリスク【介護/医療/葬儀/インフレ】

老後資金の準備では「生活費」だけに目を向けがちですが、実際に負担が大きいのは介護・医療・葬儀費用、そしてインフレによる物価上昇です。これらを考慮せずに計画を立てると、資金不足に直面するリスクが高まります。

例えば介護費用は数百万円単位で必要になるケースもあり、公的制度を上手に活用しないと大きな負担になります。医療や葬儀費も同様に突発的な支出として備えが不可欠です。さらに長寿化に伴い、インフレで資金の実質的な価値が目減りするリスクも無視できません。

だからこそ、現役世代のうちからこれらのコストを見据え、資産配分や運用の工夫でインフレ耐性を高める戦略が重要になります。つまり「生活費+リスクコスト」を想定して準備することが、安心した老後につながるのです。

5-1. 介護費用の準備と公的制度の使い方

「介護にいくらかかるの?」これは多くの人の不安ですよね。

実は、介護費用は平均で数百万円〜1000万円単位になることもあります。

📌 介護費用の目安

- 1か月あたり:約8〜12万円

- 期間:約4〜5年が平均

- 公的介護保険で自己負担は1〜3割

ここが重要!

介護は突然やってきます。公的制度を前提に、上乗せ資金を準備しておきましょう。

5-2. 医療費・葬儀費の想定と備え方

「入院や葬儀の費用ってどれくらい必要?」と考えたことはありますか?

実は、老後の医療費と葬儀費は避けられない大きな支出です。

📌 費用の目安

- 医療費:70代以降は年間20万〜30万円程度

- 葬儀費用:平均約200万円前後

ここが重要!

医療保険・共済や葬儀の事前準備で、遺族の負担を軽減する工夫が必要です。

5-3. インフレ耐性を高める運用・資産配分の考え方

「物価上昇で老後資金が足りなくなるのでは?」と不安になりますよね。

実は、インフレに備える運用を取り入れることがリスク対策なんです。

📌 インフレに強い資産の例

- 株式やインデックス投資:成長に合わせて資産価値も上昇

- 不動産:家賃収入や資産価値の上昇が期待できる

- 金やコモディティ:インフレヘッジとして活用

ここが重要!

現金だけでなく、インフレに強い資産を組み合わせることで長期の安心が得られるのです。

60代からでも間に合う老後資金づくり【60歳からの老後資金/遅すぎない対策】

「60歳から老後資金づくりなんて遅いのでは?」と思う方も多いですが、実は60代からでも十分に間に合う対策は存在します。むしろ退職金や年金受給などの大きなライフイベントが重なる時期だからこそ、戦略的に資金を組み立てるチャンスなんです。

例えば、短期運用と安定収入を組み合わせることで資産の目減りを防ぎつつ、生活費を確保することが可能です。加えて、再雇用やパート就労を取り入れることで、年金だけに頼らない安心感を得られます。

さらに、ライフイベントに合わせて資産配分を見直すことも大切です。「守りの姿勢」と「小さな攻めの運用」をバランスよく取り入れることが、60代からの資産形成を成功させるカギとなります。

6-1. 60代スタートの積立・運用・就労の組み合わせ

「もう60代だから遅いのでは?」と思う方も多いですが、60歳からでも老後資金づくりは十分可能なんです。

📌 対策の組み合わせ

- 積立:定期預金や低リスク投資で安定を重視

- 運用:分散投資でリスクを抑えつつ利回り確保

- 就労:シニア雇用や短時間労働で収入を補う

ここが重要!

「貯める・増やす・働く」をバランスよく取り入れることが、60代からの現実的な戦略です。

6-2. 最低限の生活保障と基本支出の確保

「老後の安心って、どこまで確保すべき?」と迷う方もいますよね。

実は、最低限の生活費を確保しておくことが安心のベースなんです。

📌 必要な基本支出の目安(夫婦世帯)

- 食費:約6万円

- 住居費:約1.5万円(持ち家前提)

- 水道光熱費:約2万円

- 医療費:約1.5万円

👉 公的年金+貯蓄の取り崩しで、この基本支出をまかなえるかをチェックしましょう。

ここが重要!

最低限の生活費を確保すれば、「安心ゾーン」ができて精神的な余裕も生まれるのです。

6-3. ライフイベントの転機で見直す資産形成

「60代で見直すべきタイミングっていつ?」と思う方も多いでしょう。

実は、ライフイベントごとに資産形成を見直すことが大切なんです。

📌 見直しのきっかけ

- 年金受給開始(65歳)

- 退職金の受け取り時

- 子どもの独立・住宅ローン完済

ここが重要!

人生の節目で資産状況を点検することで、無理のない取り崩し計画が立てられるのです。

ライフプランニングで叶える“長生きリスク”対策【人生100年時代/プラン/ステップ】

「人生100年時代」と言われる今、最も不安なのは**長生きによる老後資金の不足=“長生きリスク”**です。平均寿命が延びる一方で、年金や退職金だけでは安心できず、計画的なライフプランニングが欠かせません。

そのために効果的なのが「キャッシュフロー表」の作成です。収入・支出・貯蓄の推移を見える化すれば、将来の資金不足を早めに発見できます。また、持ち家・賃貸・地方移住など生活スタイルの変化を踏まえた設計も必要です。

さらに、目標資産形成までのステップを設定し、KPIで管理すれば計画倒れを防げます。長寿リスクをチャンスに変えるには、ライフプランを“数字と行動”で管理することがカギなんです。

7-1. 人生100年時代のキャッシュフロー表を作る

「長生きしたらお金は足りるの?」と不安に思う方も多いですよね。

実は、キャッシュフロー表を作ることでお金の流れを見える化できるんです。

📌 キャッシュフロー表の項目例

- 年金収入

- 退職金・資産運用益

- 毎月の生活費

- 医療・介護費の予測

ここが重要!

お金の「入口と出口」を整理すれば、長生きリスクにも備えられるのです。

7-2. 生活スタイル変化(持ち家/賃貸/地方移住)別の設計

「どんな暮らしをするか」で老後資金は大きく変わります。

持ち家・賃貸・地方移住、それぞれのコストを意識して設計しましょう。

📌 生活スタイル別の特徴

- 持ち家:住宅費は抑えられるが、修繕費が必要

- 賃貸:自由度は高いが、家賃が固定支出に

- 地方移住:生活費は下がるが、医療・交通アクセスを要確認

ここが重要!

ライフスタイルの選択が、必要な老後資金額を左右する大きな要因です。

7-3. 目標資産形成までのステップとKPI管理

「老後資金の目標は立てたけど、どう管理する?」と思う方もいますよね。

実は、資産形成にもKPI管理が有効なんです。

📌 KPI管理の例

- 毎月の貯蓄額

- 年間の資産増加率

- 支出削減額

- 投資の利回りチェック

ここが重要!

目標を数値化して管理すれば、途中の修正も可能で長期計画がブレにくくなるのです。

老後のリスクと守りの設計【収入減/保険/経済不安】

老後の資金計画で忘れてはいけないのが、**収入減や経済不安といった“守りの視点”**です。年金の減額や想定外の医療費、さらには市況悪化など、老後にはさまざまなリスクが待ち受けています。これらに備えるためには、事前の準備とリスク分散が重要です。

まず意識すべきは、収入源を複線化すること。配当金や賃貸収入、副業などを組み合わせれば、年金カットのリスクも和らぎます。さらに、保険や保障制度を定期的に見直し、優先順位をつけて無駄な保険料を削減することも効果的です。

また、市況が悪化した際には「取り崩し率」「現金比率」「資産配分」を柔軟に調整することが求められます。つまり、老後の守りは一度きりの設計ではなく、変化に応じてメンテナンスする仕組みづくりがカギなんです。

8-1. 収入減・年金カットに備える複線化(配当/賃貸/副業)

「年金だけで足りるのかな?」と不安に思う方は多いですよね。

実は、**収入の複線化(いくつもの柱を持つこと)**が老後の安心につながります。

📌 複線化の方法

- 配当収入:高配当株や投資信託で安定的なインカムゲイン

- 賃貸収入:持ち家を活用した不動産収入

- 副業収入:シニアでもできる在宅ワークや専門スキル活用

ここが重要!

収入の柱を複数持てば、年金カットや景気悪化に左右されにくい安定した生活が実現します。

8-2. 保険・保障制度の見直しタイミングと優先順位

「保険ってどのくらい必要なの?」と迷う方も多いですよね。

老後は若い頃と違い、保障の優先順位が変わるんです。

📌 見直しポイント

- 医療保険:高額療養費制度を前提に、最低限で十分

- 介護保険:民間加入より公的制度の理解を優先

- 生命保険:子どもの独立後は必要性が大幅に減少

ここが重要!

老後は「守るべきリスク」に絞って保険を選び、不要な保険料を削減して生活費に回すのが賢い選択です。

8-3. 市況悪化時の具体的対応策:取り崩し率/現金比率/再配分

「株価が下がったらどうする?」という心配もありますよね。

そこで大事なのが、市況悪化時の具体的な対応ルールを決めておくことです。

📌 対応策の例

- 取り崩し率:毎年3〜4%以内に抑える

- 現金比率:最低でも生活費2〜3年分を現金で確保

- 再配分:株式と債券のバランスを定期的に調整

ここが重要!

感情で判断せず、ルールを決めて実行することで「資産寿命」を守れるのです。

事例で学ぶ資金計画【夫婦/独身/地域差/失敗・成功】

老後資金の準備は、理論だけでなく実際の事例から学ぶことがとても効果的です。夫婦二人での持ち家や賃貸生活、独身での生活、さらには都市部と地方での暮らし方によって、必要な金額や支出の内訳は大きく変わります。

うまくいった事例を見れば「この方法なら安心できる」という成功パターンを知ることができ、反対に失敗例からは「やってはいけない資金管理」を学べます。特に、貯めすぎて生活を犠牲にするケースや、投資に偏りすぎて不安定になるケースはよくある落とし穴です。

また、地域別・世帯別に必要となる生活費の違いを把握することで、自分のライフスタイルに合った資金計画を調整できます。つまり、事例を参考にすることで、机上の計算では見えないリアルなお金の流れをイメージできるということですね。

9-1. うまくいった事例:夫婦二人・持ち家/賃貸の成功パターン

「実際に成功した人ってどんな工夫をしてるの?」と気になりますよね。

📌 成功パターン

- 夫婦×持ち家:住宅ローン完済+年金収入+生活費見直しで安定

- 夫婦×賃貸:地方移住で家賃負担を減らし、余裕資金を投資に回す

ここが重要!

「固定費を抑えつつ収入を複線化」できた家庭は、老後も安心して暮らせるケースが多いです。

9-2. 失敗例から学ぶ:貯めすぎ/投資偏重/保険過多の落とし穴

「節約してるのに老後が不安…」という人もいますが、実はやりすぎが失敗の原因になることもあります。

📌 失敗パターン

- 貯めすぎ:現金ばかりでインフレに負ける

- 投資偏重:リスク資産に集中して暴落で資金不足

- 保険過多:不要な保険料が生活を圧迫

ここが重要!

極端な方法に偏らず、バランスの取れた資産形成が成功の秘訣です。

9-3. 地域別・世帯別の支出の違いと調整ポイント

「都会と地方ってどれくらい違うの?」と気になりますよね。

実は、住む地域や世帯構成で老後資金の必要額は大きく変わるんです。

📌 支出の違い

- 都市部:家賃・生活費が高いが医療アクセスが良い

- 地方:生活費は安いが車維持費や交通費が増える

- 独身世帯:一人分の生活費でも、固定費の比率が高くなりがち

ここが重要!

自分の生活スタイルと地域特性を考慮して、資金計画をカスタマイズすることが大切です。

結論

老後資金の準備は「平均的な目安」を知ることから始まり、自分や家族のライフスタイルに合わせた具体的な設計が必要です。本記事では、生活費の必要額、公的年金の不足分、投資や節税の活用法、さらに介護・医療といったリスク対策まで幅広く解説しました。

大切なのは、“早めに動けば少ない負担で準備が進む” という点です。新NISAやiDeCoを活用すれば税制優遇を受けながら資産形成ができ、退職金や年金の取り崩し方を工夫するだけでも安心感は大きく変わります。また、60代からでも遅すぎることはなく、就労・積立・運用の組み合わせで十分に対策は可能です。

さらに、地域差や世帯構成による支出の違いを把握し、実際の事例を参考にすることで、より現実的な計画を立てられます。支出の最適化とリスクへの備えを組み合わせれば、長生きリスクやインフレにも対応できるでしょう。

つまり、老後資金対策は「計算」「準備」「見直し」の3ステップで進めれば大丈夫です。今日からできることは、家計の把握と少額でも積立のスタートです。将来の安心は、今の小さな一歩から生まれます。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント