「老後に2000万円が必要」と聞くと、不安になりますよね?

でも実は、この数字には前提条件があり、全員に当てはまるわけではないんです。

老後資金は、年収・家族構成・住まいの形態・ライフスタイルによって大きく変わります。だからこそ、画一的な目標ではなく、自分に合った準備方法が必要です。

この記事では、老後の必要資金を「見える化」し、不足分を補うための9つの具体策をわかりやすく解説します。

公的年金・支出データ・資産形成・投資・保険・副業まで、幅広くカバー。

つまり、自分の未来に“安心の地図”を描ける内容になっています!

老後資金2000万円問題の真実をデータで把握

「老後に2000万円不足する」と聞くと、ほとんどの人が不安になりますよね?

でも実は、この“2000万円問題”には誤解も多く、誰にとっても当てはまる話ではないんです。

本章では、公的年金の仕組みや支給額の実態、世帯支出とのギャップを、総務省などの公式データをもとにわかりやすく解説します。

さらに、独身・共働き・専業主婦など、ライフスタイル別の老後資金シミュレーションも紹介。

つまり、「本当に自分は何万円不足するのか?」が明確にわかる章です!

1-1: 公的年金だけでは足りない理由と不足額の算出方法

実は、公的年金だけでは多くの人にとって老後の生活費は足りないんです。

年金の平均受給額(※2024年時点)は以下の通り:

📌 夫婦2人世帯の平均年金:月22万円程度

📌 単身世帯の平均年金:月12〜13万円前後

一方、総務省の家計調査によると、60代〜70代の世帯が必要とする生活費は月25万〜27万円。

つまり、毎月3〜5万円の赤字になる家庭も多いということですね!

ここが重要!

公的年金だけでは「足りない」という前提で、自助努力による資産形成が必須です。

1-2: 総務省データで見る世帯別平均支出と必要額ギャップ

実際の生活費を、信頼できるデータで見てみましょう。

総務省の家計調査(高齢夫婦無職世帯)によると…

📌 平均支出:月27.0万円

📌 平均収入(年金等):月22.0万円

📌 月間赤字:およそ5.0万円 → 年間60万円

このペースで赤字が続けば、30年で1800万円の不足が生じる計算に。

つまり、**「2000万円問題」はあくまで平均的な前提に基づいた“モデルケース”**ということなんです。

あなた自身の状況に合わせて「我が家は実際にいくら必要か?」を計算することが大切ですね。

ここが重要!

「自分はどのくらいの支出になるか?」を把握しておかないと、漠然とした不安がいつまでも消えません。

1-3: 独身・共働き・専業主婦それぞれの資金シミュレーション

老後資金の必要額は、家族構成によって大きく変わります。

それぞれのケースで、ざっくりと必要資金をシミュレーションしてみましょう。

📌 独身の場合(65歳〜90歳までの25年間)

- 月18万円生活:18万円 × 12ヶ月 × 25年 = 5,400万円

- 年金月額12万円と仮定 → 不足:月6万円 → 1,800万円の準備が必要

📌 共働き世帯(夫婦で年金月24万円)

- 月26万円生活:26万円 × 12ヶ月 × 25年 = 7,800万円

- 年金:24万円 → 毎月赤字2万円 → 25年で600万円の不足

📌 専業主婦世帯(夫の年金のみ月17万円)

- 月24万円生活:毎月7万円赤字 → 年間84万円 → 25年で2,100万円の不足

ここが重要!

2000万円という金額は「あなたにとって本当に必要な額か?」を見極めて、計画的に備えることが鍵なんです。

年収・家族構成別「必要老後資金」を見える化

老後資金って、「一律2000万円必要」なんて単純な話ではないんです。

年収・住まい・家族構成によって、必要なお金は人それぞれ大きく違ってきます。

この章では、年収別に「どれくらい貯めておけば安心か?」を具体的な早見表でチェック。

さらに、「持ち家と賃貸で老後の生活費はどう変わるのか?」という視点や、ミニマム・標準・ゆとりの3パターンに分けた生活スタイルごとの資金設計も紹介します。

つまり、あなたにぴったりの“老後資金の目安”が一目でわかる内容になっています!

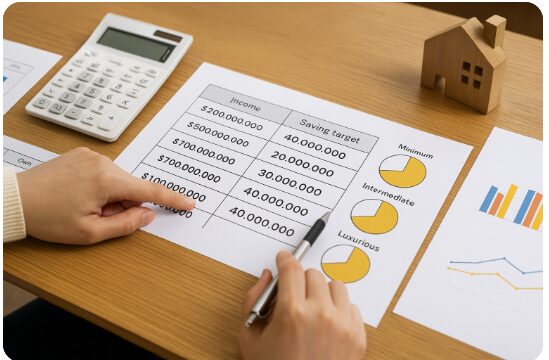

2-1: 年収300万〜1000万円別の推奨貯蓄目標早見表

実は、年収によって老後資金の必要額は変わります。

なぜなら、生活レベルや年金受給額も異なるからです。

以下は、年収別に推奨される老後資金の目安です。

📌 推奨老後資金(夫婦2人想定・持ち家・年金あり)

- 年収300万円層:1,000万〜1,200万円

- 年収500万円層:1,500万〜2,000万円

- 年収700万円層:2,000万〜2,500万円

- 年収1000万円層:3,000万〜3,500万円

これは「現在の生活レベルをキープする場合」の目安。

節約志向であれば、もっと少なくて済むケースもありますよ!

ここが重要!

年収が高い人ほど支出も大きくなりやすいため、“収入が多い=安心”とは限らないんです。

2-2: 持ち家 vs 賃貸で変わる生活コスト比較

老後の住まいは、コストに大きな影響を与えるポイントです。

持ち家か賃貸かで、生涯支出が大きく変わります。

📌 ざっくり比較すると…

- 持ち家の主なコスト:固定資産税・修繕費(月1〜2万円)

- 賃貸の主なコスト:家賃(月7〜10万円)+更新費用など

つまり、持ち家なら月2万円前後、賃貸なら月8万円前後が平均的な支出。

30年間で換算すると…

- 持ち家:約720万円

- 賃貸:約2,880万円

ここが重要!

老後に住宅ローンが残っていたり、持ち家の老朽化が進んでいると、賃貸以上の出費になるケースもあるので注意です!

2-3: ミニマム・標準・ゆとり3パターンの資金設計

どんな暮らしを目指すかによって、必要な老後資金も大きく違います。

そこで、よく使われるのがこの3つの生活パターンです。

📌 老後生活スタイル別・資金目安(夫婦2人・30年間)

- ミニマム生活(最低限):月20万円 → 約7,200万円

- 標準生活(平均的):月26万円 → 約9,360万円

- ゆとり生活(旅行・趣味あり):月33万円 → 約11,880万円

これに対して、公的年金が30年間で約8,000万円入るとすると…

- ミニマム:年金でほぼカバー可能

- 標準:1,000万円程度の備えが必要

- ゆとり:3,000万円程度の準備が必要

ここが重要!

「どんな老後を送りたいか?」を決めることで、必要な金額も明確になるんです!

50代でも間に合う!ラスト15年で2000万円貯める攻略法

「もう50代だから老後資金は手遅れかも…」そう感じていませんか?

でも実は、戦略的に動けば“残り15年”でも2000万円は十分に貯められるんです。

この章では、iDeCoや新NISAのフル活用法、一括投資のタイミング、退職金控除を最大化するコツなどを紹介。

さらに、実際に2000万円をどう貯めるかのシミュレーションまで丁寧に解説します。

つまり、「これからどう動けば間に合うか?」がはっきりわかる、50代からの巻き返し戦略が詰まった章です!

3-1: iDeCo最大掛金+新NISA成長投資枠フル活用術

実は、50代でも非課税制度を賢く使えば老後資金はまだ作れるんです。

📌 iDeCoと新NISAの掛金上限(2024年以降)

- iDeCo(会社員)最大:月2.3万円〜6.8万円

- 新NISA成長投資枠:年間240万円まで非課税投資OK!

両方をフル活用すると、年300万円以上を“非課税”で運用可能。

しかも複利効果があるので、15年で2000万円を超える可能性もあります。

ここが重要!

節税しながら運用できる制度は、50代こそ“最後の巻き返しチャンス”なんです。

3-2: 一括投資タイミングと退職金控除の最適化ポイント

50代後半になると、退職金や貯金の一部を一括で投資に回すという選択肢も出てきます。

でも、タイミングを間違えると損失リスクが…。

そこで有効なのが「分散投資」と「退職金控除の活用」です。

📌 ポイントは以下の通り:

- 退職金を一括で受け取ると控除額が高くなり節税に◎

- 投資は一括でなく、3〜5回に分けて時期をずらすのが安全

- 退職前後はリスクを抑えた資産配分に切り替える

ここが重要!

「退職金=老後の最重要資金」なので、焦らず賢く使うのがカギです。

3-3: “最後の15年”シミュレーションで達成ロードマップ作成

本当に15年で2000万円って可能なの?

そう思った方も多いはず。実は現実的なシミュレーションで見えてきます。

📌 月10万円を15年間積立(年利4%運用想定)

→ 約2,450万円に!

さらに、iDeCoやNISAの非課税枠を使えば、税負担ゼロで効率的に貯められるんです。

ここが重要!

「貯める力」+「運用する力」+「節税する力」を組み合わせれば、50代でも達成可能な目標になります!

30~40代から始める資産形成ロードマップ

30〜40代は、資産形成を始めるうえで最も有利なゴールデンタイム。

この時期をどう活かすかで、将来の老後資金に大きな差が生まれます。

この章では、つみたてNISAや企業型DCを活用して複利効果を最大限に活かす方法、教育費や住宅ローンと上手にバランスを取る家計管理のコツ、

さらに、月5万円の積立で将来1億円を目指す現実的なプランまで紹介します。

つまり、「今から何をどう始めればいいか?」がスッキリ整理された、30〜40代のための資産形成戦略ガイドです!

4-1: つみたてNISA×企業型DCで複利効果を最大化

実は、30〜40代で始めると**“時間”という最大の武器**が使えるんです。

特に注目なのが、「つみたてNISA」と「企業型DC(確定拠出年金)」。

📌 つみたてNISAのポイント

- 年間120万円まで投資できて、20年間非課税

- 積立は月1〜10万円でOK、長期運用で複利効果◎

📌 企業型DCのポイント

- 会社が掛金を負担してくれる場合あり

- 税制優遇を受けながら、退職金として積立可能

ここが重要!

両方を活用すれば、“非課税+長期複利”の最強タッグで老後資金を増やせます!

4-2: 教育費・住宅ローンと両立する家計配分のコツ

「子どもの教育費と住宅ローンがあるから、投資なんて無理…」と感じてませんか?

実は、家計の“優先順位”を見直すだけで解決できることも多いんです。

📌 家計管理のコツ

- 教育費は「ピーク時」を逆算し、準備期間を長く取る

- 住宅ローンは借入額より返済比率(手取りの25%以内)を意識

- 生活費・貯蓄・投資のバランスは「50:20:30」が目安

ここが重要!

支出を“管理”できれば、無理なく投資を続ける土台が整います。

4-3: 月5万円自動積立で将来1億円を目指す戦略

「1億円なんて夢でしょ?」と思うかもしれませんが、長期運用なら現実的なんです。

📌 シミュレーション(年利6%で運用)

- 月5万円 × 30年 → 約5,000万円

- 月5万円 × 40年 → 約1億円に到達!

しかも、自動積立にすれば心理的な負担も少なく、継続しやすい仕組みになります。

ここが重要!

30〜40代から始める積立投資は、将来の安心を“仕組み化”する行動です!

退職金・企業年金を取り崩す最適プラン設計

退職金や企業年金は、老後の生活を支える大切な“柱”のひとつ。

でも、受け取り方を間違えると、税金の負担が大きくなったり、早く資金が尽きてしまうリスクもあるんです。

この章では、退職所得控除を最大限に活かすための最適な受取タイミングの考え方や、確定拠出年金・確定給付年金の出口戦略、

さらに、年金の繰下げ受給によるキャッシュフロー改善のメリットまで、わかりやすく解説します。

つまり、退職後のお金を「減らさず賢く使う」ための設計図が手に入る章です!

5-1: 退職所得控除を引き出す受取タイミング

退職金は受け取り方次第で大きな節税が可能です。

📌 退職所得控除の計算式

- 勤続年数 × 40万円(20年超えたら上乗せあり)

- 控除後の金額の1/2が課税対象になる

📌 受取方法の違い

- 一括受取:控除を活かしやすく税金が最も安くなる傾向

- 分割受取:年金扱いになるが、課税される年数が長い

ここが重要!

税金を抑えるには「いつ・どう受け取るか?」の戦略が欠かせません!

5-2: 確定拠出年金+確定給付年金の出口戦略

企業年金には「確定拠出年金(DC)」と「確定給付年金(DB)」の2種類があります。

それぞれの特性を理解し、賢く取り崩す計画が必要です。

📌 DC(自分で運用)

- 60歳以降に受け取れる

- 一括 or 分割で受取方法を選べる

- 投資運用次第で増減リスクあり

📌 DB(会社が約束する金額)

- 将来の年金として毎月支給される

- 金額が決まっているので安定性は高い

ここが重要!

両制度の特徴を活かして、安定収入と柔軟性のバランスを取ることがカギです。

5-3: 年金繰下げ受給で終身キャッシュフローを底上げ

年金は65歳以降、最大75歳まで繰下げが可能です。

この繰下げによって、受給額が大幅に増えるんです!

📌 繰下げ受給の仕組み

- 1カ月繰下げるごとに年金額が 0.7%増加

- 最大10年(75歳)まで繰下げると、84%増しに!

📌 注意点

- 受給が遅れるので、資金に余裕がないと厳しい

- 健康リスク・寿命リスクも考慮が必要

ここが重要!

「長く生きる時代」だからこそ、繰下げ年金は“長生きリスク”への備えになります!

家計改善で毎月+5万円を生む支出ダイエット

「貯金ができない…」と悩む人の多くは、収入よりも支出の見直しにチャンスがあります。

実は、ちょっとした工夫で毎月5万円以上の節約は十分に可能なんです。

この章では、通信費・保険・光熱費など見直しやすい固定費のカット術、キャッシュレス決済によるポイント還元の最大化、

さらに、家計簿アプリを使って支出を“見える化”し、浪費を防ぐ習慣づくりまで徹底解説。

つまり、ムリなく・ストレスなく・確実に支出を減らす方法が詰まった章です!

6-1: 通信・保険・光熱費など固定費徹底カット術

実は、多くの家庭が**無駄に払いすぎているのが“固定費”**なんです。

一度見直すだけで、毎月1〜3万円の節約も十分可能!

📌 見直しポイント

- 通信費:格安SIMへ乗り換え(月3,000円以下も可能)

- 保険料:不要な特約・重複契約を解約

- 電気・ガス:プランの一括比較サイトで乗り換え

たとえば、スマホ代を5,000円→1,500円に、保険を見直して月5,000円カットすれば、

それだけで年間10万円以上の節約になります!

ここが重要!

固定費は**“一度の見直し”で“継続的な効果”が得られる**、最も効率的な節約ポイントです!

6-2: キャッシュレス決済×ポイント活用で節約率アップ

現金払い、まだしていませんか?

実は、キャッシュレス決済を使うだけで、自然と節約率が上がるんです。

📌 節約効果のあるキャッシュレス術

- 還元率1〜2%のクレカ・コード決済を使う

- 楽天・PayPay・d払いなどで“ポイント二重取り”を狙う

- 公共料金や保険料もクレカ払いに変更する

たとえば、月10万円の支出を1.5%還元のカードで支払うと、

年間18,000円分のポイントが貯まる計算になります!

ここが重要!

“現金派”から“ポイント活用派”に変えるだけで、実質的な家計の黒字化が可能です!

6-3: 家計簿アプリで無駄遣いを見える化する習慣化

「何に使ってるか分からない…」が無駄遣いの原因なんです。

でも今は、家計簿アプリで**かんたんに“見える化”**できる時代!

📌 おすすめ無料アプリ

- マネーフォワード ME:銀行・クレカと連携して自動集計

- Zaim:シンプルで使いやすく、予算管理も◎

- おカネレコ:レシート撮影で簡単入力OK!

1日1分の記録で、「あ、コンビニで毎月1万円使ってた!」なんて気づきも出てきます。

ここが重要!

**“見える化”=無駄遣いストッパー。**使い方を“意識するだけ”で節約意識は大きく変わります!

投資で不足分を増やす“攻め”のポートフォリオ

貯金だけでは老後資金が足りない…そんな不安をカバーするのが**「投資」という選択肢**です。

特に今の時代、低金利でお金を眠らせるのはもったいないですよね。

この章では、全世界株・日本株・高配当ETFなどをバランスよく組み合わせる分散投資の考え方を紹介。

また、REITやインフラファンドによる**“擬似家賃収入”の作り方**、低コストなインデックス投信を選ぶための3つのチェックポイントも解説します。

つまり、**堅実に増やしながら攻める「投資の型」**を身につけられる内容です!

7-1: 全世界株式・日本株・高配当ETFの分散比率例

「どの資産にどれくらい投資すればいいの?」と迷う方も多いですよね。

そこでおすすめなのが、**王道の“3分散戦略”**です。

📌 モデルポートフォリオ例(初心者向け)

- 全世界株式:60%(VTなど)

- 日本株:20%(日経平均連動型など)

- 高配当ETF:20%(HDV・SPYDなど)

これにより、世界経済の成長を取り込む+日本経済への投資+安定した配当収入というバランスが取れます。

ここが重要!

「ひとつに偏らない」ことで、リスクを抑えつつ安定した資産運用が可能になります!

7-2: REIT・インフラファンドで擬似家賃収入を得る方法

「毎月安定した収入が欲しい!」

そんな方におすすめなのが、REIT(不動産投資信託)やインフラファンドです。

📌 特徴と利回り

- REIT:オフィスや住宅などの賃料収入が分配金に

- インフラファンド:太陽光発電などの売電利益が収入源

- 平均利回りは3〜5%程度で安定感あり

たとえば100万円投資すれば、年間3〜5万円の“家賃収入”のような利益が期待できます。

ここが重要!

現物不動産よりリスクが低く、手軽に“月収UP”を目指せる選択肢です!

7-3: 低コストインデックス投信選びの3つの指標

「何を買えばいいかわからない…」という方にとって、

“インデックス投信”は初心者の味方です。

📌 投信選びのチェックポイント

- 信託報酬が年0.2%以下(コスト重視)

- 純資産総額100億円以上(人気・安定性)

- 運用期間3年以上で成績が安定している

代表的な商品は、eMAXIS SlimシリーズやSBI・Vシリーズなどが定番です。

ここが重要!

コストを抑えた長期投資が、最も効率よく資産を育てる王道ルートです!

医療・介護リスクに備える保険&制度活用術

老後の生活で見逃せないのが、医療費や介護費の急な出費リスクです。

元気なうちは実感しづらいですが、備えがあるかどうかで老後の安心感は大きく変わります。

この章では、介護にかかる平均費用や、家計を守る「高額介護サービス費制度」の具体的な使い方、

さらに、医療保険や就業不能保険の本当に必要な保障額の見極め方を詳しく解説。

また、親の介護が家計に与える負担を最小限に抑えるための制度と準備のポイントも紹介します。

つまり、見えにくい医療・介護のリスクを“可視化”し、安心につなげる章です!

8-1: 介護費用平均と高額介護サービス費制度の使い方

実は、介護にかかる費用って意外と高いんです。

でも、「高額介護サービス費制度」を知っていれば、自己負担を大きく抑えられます。

📌 平均的な介護費用(生命保険文化センター調べ)

- 初期費用:約74万円

- 月額費用:約8万円

→ 合計:平均約500万円前後

📌 高額介護サービス費制度とは?

- 介護保険の自己負担に上限が設けられる制度

- 所得に応じて上限は異なる(例:住民税非課税なら月1.5万円程度)

ここが重要!

「高額介護制度」を使えば、家計の大ダメージを避ける備えになります!

8-2: 医療保険・就業不能保険の適正額を検証

「医療保険って入るべき?」とよく聞かれますが、実は“入りすぎ”に注意が必要です。

📌 必要な医療費の目安

- 入院1回:平均20万円前後(公的保険で7〜8割カバー)

- 高額療養費制度で月上限:9万円前後に抑えられる場合も

📌 医療保険の適正化ポイント

- 貯蓄が100万円以上あるなら、入院保障は最低限でOK

- 就業不能保険は、一家の大黒柱が長期離職するリスクに備える保険

ここが重要!

保険は「安心のため」だけでなく、“本当に必要な補償だけに絞る”のが節約のコツです!

8-3: 親の介護が家計に与える影響を最小化する仕組み

親の介護が始まると、想像以上にお金と時間が必要になります。

そこで大切なのが、「早めの準備と仕組み化」です。

📌 家計ダメージを減らす3つの備え

- 介護保険の内容を家族で共有(要支援認定など)

- 施設・訪問サービスの利用料をシミュレーション

- 親の資産状況・年金を“オープン”にしておく

さらに、「地域包括支援センター」に相談すれば、必要な支援制度の案内も受けられます。

ここが重要!

介護が始まってから動くのでは遅いんです。

“事前に情報を揃えておく”ことで、金銭的・精神的ダメージを大きく減らせます。

人生100年時代を楽しむライフプラン設計と見直し

「人生100年時代」と言われる今、お金の不安を減らしながら豊かに生きるには、継続的なライフプラン設計が欠かせません。

年金や貯蓄だけに頼らず、“自分らしく生きる選択肢”を持つことが重要です。

この章では、60代以降も無理なく稼ぐための副業や再雇用の活用法、相続・贈与を視野に入れた資産承継の基本ステップ、

そして、将来の不安を減らすために重要な**「資金計画の定期的な見直し方法」**まで詳しく解説。

つまり、老後を守るだけでなく“楽しむための計画”を立てるための章です!

9-1: 60代以降も稼ぐ力を維持する副業・再雇用戦略

「定年後=引退」とは限らない時代になりました。

60代以降も収入を得る手段は増えています。

📌 稼ぐ手段の例

- シルバー人材センターや再雇用制度を活用

- 得意な分野での副業(ライター・講師・翻訳など)

- 年金+月5万円の副業で生活に余裕が生まれる

年金だけに頼らず、働くことで生活の充実感も得られるのが魅力です。

ここが重要!

「小さく稼ぐ力」を持つことが、老後不安を大きく減らす武器になります!

9-2: 相続・贈与を見据えた資産承継の基本ステップ

せっかく築いた資産も、「相続トラブル」で家族関係が悪化するケースも…。

だからこそ、早めの資産承継設計が重要なんです。

📌 資産承継の基本ステップ

- 資産一覧を作る(預金・不動産・証券など)

- 法定相続人と配分を明確にする

- 必要に応じて「生前贈与」や「遺言書」を活用

2024年の税制改正では、贈与の一括課税制度にも注目が集まっています。

ここが重要!

「家族を守るための相続」は、思いやりと準備がすべてです!

9-3: 定期的に資金計画を再シミュレーションして不足ゼロ

老後資金は「一度立てたら終わり」ではありません。

生活費・医療費・収入の変化に応じて、定期的な見直しが必要です。

📌 見直しのタイミング

- 退職直前・直後(収入激変)

- 年金受給開始前後

- 家族構成や健康状態に変化があったとき

無料の「ライフプランシミュレーション」ツールや、FP(ファイナンシャルプランナー)への相談も有効です。

ここが重要!

“定期的なチェック”が、老後の資金不足を未然に防ぐ最強の対策です!

結論|老後資金2000万円問題は「自分軸」で解決できる

老後資金は一律で2000万円必要なわけではなく、年収・家族構成・住まい・働き方によって最適な金額は変わります。

今回紹介した9つのステップを通じて、自分に合った「現実的な備え方」が見えてきたはずです。

特に重要なのは、資金不足を早めに見える化し、貯蓄・節約・投資・制度活用のバランスをとること。

50代からでも間に合う戦略や、30〜40代から始められる積立投資法、医療・介護への備え方も具体的にお伝えしました。

つまり、「老後=不安」という時代から、「老後=準備次第で安心」に変えることが可能なんです。

今日からできることは、まず家計を見直し、少額でも自動積立やiDeCoなどをスタートすること。

それだけでも、将来の安心度はグッと高まります。

あなたの老後は、あなた自身でコントロールできます!

今から一歩ずつ、理想のライフプランを描いていきましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント