「最近、なんとなく生活費が増えてる気がする…」そんな実感、ありませんか?

実はそれ、**見えないインフレ(=シュリンクフレーション)**の影響かもしれません。物価が上がっていなくても、量が減っている・品質が下がっているという形で、家計は知らぬ間に圧迫されています。

この記事では、インフレの仕組みから、資産を守るための具体的な行動までを初心者にもわかりやすく解説します。

今のまま現金を貯めるだけでは、資産価値が目減りしてしまう時代です。

この記事を読むことで、インフレに負けない家計術と資産運用のヒントが得られますよ!。

インフレとは何か?基本知識をわかりやすく解説

最近ニュースでよく耳にする「インフレ」ですが、正確に説明できる人は意外と少ないですよね。

実は、インフレ(インフレーション)とは、お金の価値が下がり、物の値段が上がっていく現象のことなんです。

たとえば、今まで100円で買えていたパンが120円になっていたら、それはインフレのサイン。

同じお金で買えるものが少なくなる=実質的にお金の価値が減っているということですね。

この記事では、インフレの仕組みやインフレ率の計算方法、そしてなぜインフレが起こるのかについて、初心者にもやさしく具体例を交えながら解説していきます。

インフレの正体を知ることが、家計を守る第一歩になるかもしれませんよ!

1-1. インフレの仕組みとわかりやすい具体例

インフレとは簡単に言うと、お金の価値が下がり、物の値段が上がることです。たとえば、今まで100円で買えたパンが120円になる。これはインフレによる「価格の上昇」です。

原因としては以下のようなことが考えられます:

- 原材料費の高騰

- 賃金上昇によるコスト増

- 世界的な供給不足 など

つまり、供給が不足し需要が高まると、物の価値が上がるということですね!

1-2. インフレ率の計算方法と日本の現状

インフレ率は「前年比の物価の上昇率」で計算されます。たとえば、前年よりも物価が2%上がっていれば「インフレ率2%」です。

日本では近年、政府・日銀の目標として2%前後のインフレ率を維持しようとしていますが、エネルギー価格や円安の影響で急激な物価上昇も起こっています。

ここが重要! 自分の給料や支出の増減と照らし合わせて、インフレ率を定期的に確認しておくのがおすすめです。

1-3. インフレが起こる主な原因とメカニズム

インフレの主な原因は大きく2つあります。

- 需要が供給を上回る(需要インフレ)

- コストの上昇(コストプッシュインフレ)

たとえば、パンの材料である小麦が高騰すれば、パンの価格も上がりますよね? これがコストプッシュ型インフレです。

一方、消費者の購買意欲が高まって商品が売れすぎて品薄になると、企業は値上げします。これが需要インフレです。

つまり、「人々の動き」や「国際的な物の流れ」がインフレに大きく関係しているということなんです。

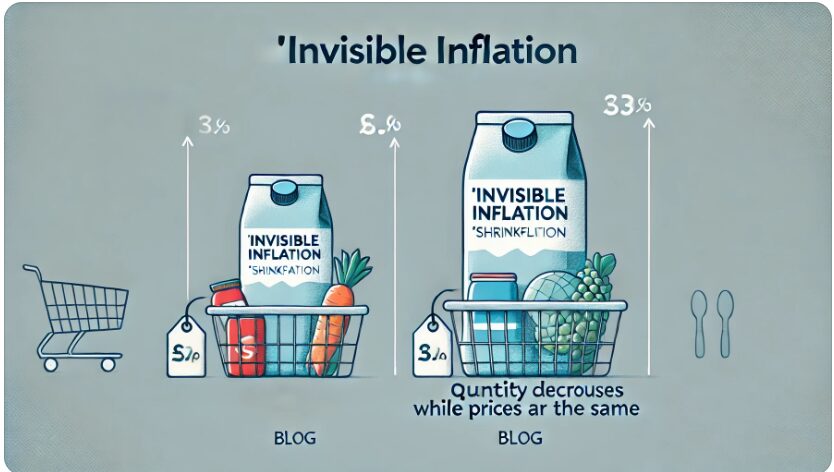

「見えないインフレ」とは?気付かぬうちに家計を圧迫する理由

「物の値段はあまり変わっていないのに、なぜか家計が苦しい…」そんな感覚、ありませんか?

実はそれ、見えないインフレ=シュリンクフレーションが原因かもしれません。

見えないインフレとは、価格はそのままなのに、内容量が減ったり、品質が下がったりする現象のこと。

たとえば、ポテトチップスの袋の中身が少なくなっていたり、パンのサイズが小さくなっていたりすること、ありますよね?

この記事では、見えないインフレの具体例や、その影響が家計にどう広がっていくのかをわかりやすく解説していきます。

「気づかないうちに損している」現実に向き合うことで、今日からできる対策も見えてきますよ!

2-1. 見えないインフレ(シュリンクフレーション)の意味と具体例

シュリンクフレーションとは、量が減ったり品質が下がったりするインフレの一種です。たとえば…

- ポテトチップスの内容量が90g→70gに

- チョコレートの枚数が少し減っている

- お弁当の具材が小さくなっている など

価格は変わらないのに実質値上げ。見えないからこそ厄介なインフレなんです。

2-2. 家計を圧迫する「隠れインフレ」の実態

見えないインフレは、気づかぬうちに毎月の支出を増やす原因になります。

- 同じ金額でも満足感が減る

- 購入頻度が増え、支出が増える

- コスパが悪化し、生活の質が下がる

つまり、「なんとなくお金が足りない…」と感じるのは、この隠れインフレのせいかもしれないということですね!

2-3. インフレが家計に及ぼす深刻な影響とは?

インフレが進行すると、生活費の全体的な上昇が起こります。特に影響を受けやすいのは以下のような支出です。

- 食費、日用品

- 光熱費

- 保険料や交通費

そして収入が増えなければ、実質的に家計は圧迫されるということに。

ここが重要! 早めに家計を見直し、インフレへの備えを始めることがカギです。

インフレから資産を守る!家計防衛策と資産運用の方法

「物価が上がっても給料は変わらない…」

そんな状況が続くと、現金の価値がどんどん目減りしていくんです。

インフレ時代に大切なのは、“守る”だけでなく“増やす”視点を持つこと。

この記事では、インフレによる資産価値の低下を防ぐための家計の見直しポイントや、

インフレに強い資産とは何か?

さらには、初心者でも実践できる運用法についてわかりやすく解説していきます。

たとえ少額でも、資産の置き場所を変えるだけでお金の守り方は大きく変わるんです。

「現金一択」から一歩踏み出して、インフレ時代に負けないマネープランを一緒に考えていきましょう!

3-1. インフレ時代に行うべき家計の見直しポイント

家計を守るには「収入・支出・貯蓄」の3つを見直すことが重要!

- 固定費の見直し(通信費・保険料の節約)

- 家計簿アプリで支出を「見える化」

- ポイント活用やキャッシュレス還元を取り入れる

収支バランスを保つ工夫が、インフレ対策の第一歩です。

3-2. インフレに強い資産とは?おすすめの投資商品を解説

インフレに強いとされる資産には以下のようなものがあります:

- 株式(特に生活必需品系企業)

- 不動産・REIT(家賃収入がインフレ連動)

- 金(ゴールド)やコモディティ資産

中でも初心者におすすめなのは、インフレ耐性のある投資信託やインデックスファンドですね!

3-3. インフレ対策として有効な資産運用の方法とは

「貯金だけ」では資産の価値が目減りしてしまいます。だからこそ、分散投資と長期運用が大切なんです。

具体的には…

- 生活防衛資金は現金で確保

- 余剰資金はNISAやiDeCoで運用

- 長期で少額ずつ積み立てるスタイルを継続

焦らずコツコツ続けることで、将来の資産形成につながりますよ!

「インフレ」と「デフレ」の違いを理解して資産運用に活かそう

「インフレ」と「デフレ」、なんとなく知っているけど、実はしっかり区別できていますか?

この2つの違いを理解しておくことは、資産運用で大きな失敗を防ぐためにとても重要なんです。

インフレは物価が上がる現象、デフレは物価が下がる現象ですが、それぞれのときに適したお金の守り方・増やし方があるんです。

つまり、時代に合った「マインドの切り替え」がカギになります。

この記事では、インフレとデフレの基礎から、考え方のアップデート方法、さらに経済状況別の資産運用戦略までをやさしく解説。

これを知るだけで、時代に流されずに賢くお金を動かせるようになりますよ!

4-1. インフレとデフレの違いを初心者向けに解説

まず基本の違いを押さえましょう。

- インフレ:物価が上がる → お金の価値が下がる

- デフレ:物価が下がる → お金の価値が上がる

つまり、同じ1,000円でも買える量が変わってくるということですね。

ここが重要!

インフレ時は現金の価値が目減りするので、投資などでお金を増やす必要があります。

4-2. デフレマインドからインフレマインドへの切り替え方

日本は長年デフレが続いたので、「お金は貯めるもの」という考えが根強いんですよね。

でも、インフレ時代では…

- 貯金だけでは資産が目減りする

- お金を「守る」より「増やす」行動が必要

つまり、お金の置き場所を変える意識が必要ということなんです。

4-3. 経済状況に応じた資産運用の考え方とは

経済の状況に応じて、運用方法も変えていくのが賢い戦略です。

- インフレ時:株式・不動産・金など現物資産にシフト

- デフレ時:現金保有・債券など安全資産重視

常に同じ投資ではなく、状況に応じて資産配分を見直すことが成功のカギなんです!

ハイパーインフレのリスクと将来的な対策方法とは?

「もしも日本でハイパーインフレが起きたら…」そんな不安を感じたことはありませんか?

ハイパーインフレとは、物価が急激に上昇し、通貨の価値が一気に下がる異常な経済状態のこと。

実際に過去の世界では、数多くの国で起きてきた“現実の危機”なんです。

もちろん、今の日本で起こる確率は高くありませんが、万が一に備えておくことは重要な資産防衛策になります。

この記事では、ハイパーインフレの事例とそのリスク、日本での可能性、そして今からでもできる対策方法をわかりやすく解説しています。

備えておけば、慌てることはありません。

「最悪のシナリオ」にも冷静に備えることで、あなたの資産はより安全になります。

5-1. ハイパーインフレとは何か?事例から学ぶ危険性

ハイパーインフレとは、短期間で物価が急激に上昇する異常な状態のこと。

有名な事例では…

- ジンバブエ:1兆%を超えるインフレ率

- ドイツ(戦後):パン1個が数億マルクに

お金の価値が一気に崩壊し、生活が成り立たなくなるほど深刻なんです。

5-2. 日本でハイパーインフレが起きる可能性はあるのか?

現時点では可能性は低いとされていますが、国の財政赤字や円安の進行など、懸念材料もゼロではありません。

- 国債発行の増加

- 食料やエネルギーの輸入コスト上昇

- 外貨離れによる円安加速

つまり、「絶対にない」とは言い切れない…というのが現実です。

5-3. 万が一のために備えるハイパーインフレ対策の具体的方法

将来に備えるために、分散と備蓄がカギです。

- 海外資産(米ドル建て・外貨預金)を一部持つ

- 金やビットコインなどの現物資産を保有

- 食料・日用品の一定備蓄を意識する

ここが重要!

「起きてから対策」では遅いので、今から少しずつ備えることが安心につながるんですよ。

まとめ

本記事では、インフレの基本から「見えないインフレ」の影響、さらにインフレから資産を守る方法までを詳しく解説しました。

今や物価上昇は目に見える形だけでなく、気付かないうちに家計をじわじわと圧迫しています。

だからこそ、インフレに強い資産への分散投資や、日々の支出の見直しが重要なんです。

また、将来のリスクとしてハイパーインフレの可能性にも触れましたが、備えておけば過度に不安になる必要はありません。

「現金だけ」では資産は目減りします。 だからこそ、少しずつでも「投資による資産防衛」を始めることが、これからの時代の新しいお金の守り方です。

まずは今日、自分の家計をチェックし、投資信託や金、インフレ連動資産などを調べてみましょう。

「わかる」から「行動する」へ、一歩踏み出すことで将来の安心につながります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント