飛行機をよく利用する人にとって「株主優待」は気になる存在ですよね。特にANAとJALは国内最大手の航空会社で、株主優待を利用すると正規運賃よりも大幅に割引されるため、旅行や出張でのコストを大きく抑えられます。

ただし、ANAとJALでは優待割引率や使える路線、予約ルールに違いがあります。つまり「どちらの株を買うべきか」は利用スタイルによって変わるんです。

また、優待はお得な一方で「繁忙期に使いづらい」「座席数に制限がある」などのデメリットもあるため、事前に仕組みを理解しておくことが重要です。

この記事では、ANAとJALの株主優待を徹底比較し、どちらが費用対効果でお得かをわかりやすく解説します。さらに、優待の取得方法やおすすめの活用術まで紹介するので、これから株主優待を活用したい方に役立つ内容になっています。

ANA・JALの株主優待とは?お得な特典を徹底解説【基本・割引率・有効期限】

ANAやJALの「株主優待」と聞くと、飛行機代を安くできる特典というイメージがありますよね。実際、両社の優待を利用すると国内線の正規運賃が約50%前後割引され、旅行や出張のコスト削減に大きな効果を発揮します。

さらに、搭乗手続きや予約方法も通常の航空券とほぼ同じで、株主優待番号を入力するだけで利用できる手軽さが魅力です。ただし、株を保有するタイミングや必要株数など、権利を得るための条件をしっかり理解しておく必要があります。

一方で「繁忙期は座席が取りにくい」「有効期限に注意が必要」などのデメリットもあるため、メリットとリスクをバランスよく把握することが重要です。

この記事では、ANAとJALの株主優待の基本から対象条件、さらに利用時のメリット・デメリットまでをわかりやすく解説していきます。

1-1: ANAとJALの株主優待の基本情報|優待割引運賃・搭乗手続きの流れ

実は、ANA・JALの株主優待を使うと、通常運賃から約50%も割引で航空券を購入できるんです。

しかも、特典航空券のような座席数の制限が少なく、繁忙期でも使えるのが大きなメリットです。

株主優待の基本情報まとめ:

- 割引率:通常運賃の約50%

- 利用方法:予約時に「株主優待割引」を選択

- 搭乗時:空港で株主優待券を提示するだけ

- マイル加算:通常購入と同じように加算される

ここが重要!

他の割引運賃よりも「直前予約や繁忙期に強い」のが最大の特徴です。

1-2: 株主優待の対象条件と権利確定日|必要株数・基準日・到着時期

ANAやJALの株主優待をもらうには、所定の株数を権利確定日までに保有していることが条件になります。

例えばANAなら100株以上、JALなら200株以上が必要です。

チェックしておきたい条件:

- 必要株数:ANAは100株〜、JALは200株〜

- 権利確定日:3月末と9月末の年2回

- 到着時期:基準日から約2〜3か月後に郵送

つまり、「いつ株を買うか」で優待がもらえるかどうかが決まるんです。

特に権利付き最終日を逃すと半年待ちになるので要注意!

ここが重要!

株の保有タイミング=優待を手に入れる第一歩だということです。

1-3: 株主優待のメリット・デメリット|柔軟性・座席制限・繁忙期の注意

株主優待の魅力は、割引率の高さと柔軟な利用条件にあります。

直前でも予約でき、座席が埋まりにくいのは大きな強みですね。

一方で注意点もあります。

- デメリット①:株の購入資金が必要

- デメリット②:繁忙期は割引運賃が高く設定される場合あり

- デメリット③:優待券には有効期限がある

つまり、ANA/JALの株主優待は「計画的に使えば最強の割引制度」ですが、無計画だとコストがかさむこともあります。

ここが重要!

自分の旅行スタイルや出張頻度と照らし合わせて、本当にお得になるかを見極めることが成功のポイントです。

ANAとJALの株主優待を比較!どっちがお得?【割引条件・使い勝手】

「ANAとJAL、株主優待を使うならどっちがお得?」と気になりますよね。両社とも国内線で約50%前後の割引を受けられますが、実際には予約方法や便の変更ルール、座席数の提供状況などに違いがあります。

たとえばANAは柔軟な予約変更が可能で、急な出張や予定変更にも対応しやすいのが強み。一方、JALは「先得」運賃との組み合わせや家族での利用に強みがあり、地方路線や長距離フライトでメリットを感じやすい傾向があります。

また、両社を比較する際には単純な割引率だけでなく、座席の供給数・路線網の充実度・繁忙期の取りやすさといった要素も見逃せません。

この記事では、ANAとJALの株主優待を徹底比較し、それぞれの特徴を解説。さらに「どんな人にどっちがおすすめなのか」を具体的に紹介していきます。

2-1. ANA株主優待の特徴と活用法|予約方法・便変更・取り消しルール

実は、ANAの株主優待は予約の自由度が高いのが特徴なんです。直前の便変更にも対応できるため、出張や急な予定変更に便利です。

ANA株主優待の特徴:

- 予約方法:通常の航空券と同じ流れで「株主優待割引」を選択

- 便変更:出発前なら無料で変更可能

- 取消ルール:取消手数料は運賃規則に準じる

ここが重要!

柔軟に予定を変えたい人にはANA株主優待が特におすすめです。

2-2. JAL株主優待の特徴と強み|対象路線・先得との違い・家族利用

JAL株主優待は、地方路線や家族利用に強いのが魅力です。特に「先得」などの割引運賃と比較しても、株主優待は予約の自由度が高く使いやすいのがポイントです。

JAL株主優待の強み:

- 対象路線:地方空港を含む幅広いネットワーク

- 家族利用:株主以外の家族や友人も利用可能

- 運賃比較:「先得」は安いが変更不可、株主優待は柔軟性あり

ここが重要!

家族旅行や地方路線をよく使う人にはJAL株主優待が有利と言えます。

2-3. ANA/JALの比較ポイント|割引率・座席供給・路線網・総合おすすめ

では、ANAとJALを総合的に比較するとどうなるのでしょうか?割引率は両社ほぼ同じですが、使いやすさや路線供給で違いがあります。

比較ポイントまとめ:

- 割引率:ANA・JALともに約50%

- 座席供給:ANAは大型機路線に強み、JALは地方路線に強み

- 使い勝手:ANA=出張向き、JAL=家族旅行向き

つまり、ビジネス中心ならANA、家族旅行や地方利用ならJALという選び方が最適です。

ここが重要!

利用シーンを想定して「どっちが自分に合うか」を考えることが大事です。

株主優待を賢く活用する方法【コスト最小・満足度最大化】

株主優待は持っているだけでお得ですが、実は使い方次第でコストを最小化しつつ満足度を最大化できるんです。せっかく優待を取得するなら「いつ・どのように使うか」をしっかり考えることが大切ですよね。

たとえば、権利付き最終日を意識して株を購入すれば、必要な資金を効率よく準備できます。また、繁忙期に優待を活用することで、通常よりも大幅な節約効果を実感できることもあります。

さらに「帰省」「出張」「片道発券」など利用シーンごとに工夫することで、優待の価値を何倍にも高めることが可能です。

この記事では、取得条件や年間の活用スケジュール、人気の利用方法まで詳しく解説。これを読めば、あなたも株主優待を賢く活用する達人になれるはずです。

3-1. 取得条件と準備|権利付き最終日・必要資金・証券口座の選び方

実は、株主優待を手に入れるためには権利付き最終日までに株を持っていることが条件なんです。証券口座の準備も欠かせません。

チェックすべき準備:

- 権利付き最終日を確認(3月・9月末が基本)

- 必要資金:ANA100株・JAL200株から

- 証券口座:手数料が安いネット証券がおすすめ

ここが重要!

まずは「いつ買うか」を逆算して行動することが成功の第一歩です。

3-2. 年間スケジュールと最適活用|繁忙期の押さえ方・予約開始日対策

ANAやJALの優待を効率的に活用するには、年間のスケジュール管理が欠かせません。特に繁忙期は早めの対応が必要です。

スケジュールのコツ:

- 予約開始日を把握してカレンダー登録

- 繁忙期の利用は優待を優先的に活用

- 有効期限を確認し、余らせないように計画的に使う

つまり、年間を通して「いつ使うか」をあらかじめ決めておくとムダが出にくいということですね。

ここが重要!

計画的に使えば、優待を余らせることなくフル活用できます。

3-3. 人気の活用ランキング|帰省・出張・乗継・片道発券のテクニック

どんなシーンで株主優待を使うのが一番お得なのか、利用者の人気ランキングから見ていきましょう。

活用ランキング:

- 帰省:繁忙期の帰省費用を大幅に節約

- 出張:直前予約や変更に対応できる

- 乗継:地方空港を経由するルートで使いやすい

- 片道発券:往復より片道で使う方が柔軟性が高い

ここが重要!

ライフスタイルに合わせて優待を「どこで使うか」を決めるとコスパが最大化します。

優待目当てでANA・JAL株を買うメリット【優待利回り・総合リターン】

「ANAやJALの株を優待目的で買うのって本当にお得?」と疑問に思う方も多いですよね。実は、優待利回りと配当を合わせると、航空株は長期保有で意外と高い総合リターンを狙える可能性があります。

少額投資で優待を得られるか、端株で権利が取れるかなど、投資金額を抑える工夫もポイントです。また、通常運賃との差額を具体的に試算すれば、**「何回利用すれば元が取れるか」**がハッキリ見えてきます。

さらに、株主優待は単なる割引券ではなく、企業の株主還元の一部という意味合いも持っています。配当とのバランスを考えれば、投資全体の意義やメリットがより明確になります。

この記事では、投資金額を抑える方法から費用対効果の検証、長期保有の価値まで分かりやすく解説します。

4-1. 投資金額を抑えて優待を得る方法|少額投資・端株活用の可否

実は、ANA株は100株、JAL株は200株から株主優待がもらえます。まとまった資金が必要ですが、工夫次第で負担を減らせます。

優待取得の工夫:

- 少額投資:株価が下がったタイミングを狙う

- 端株活用:一部証券会社では端株から購入できるが、ANA/JAL優待には原則不可

- NISA活用:非課税枠を使って投資効率を上げる

ここが重要!

ANA/JAL優待はまとまった資金が必要だが、投資タイミングや制度利用で負担を減らせるのです。

4-2. 優待の費用対効果を検証|通常運賃との差額・年間利用回数で試算

優待の真価は「どれだけ節約できるか」で決まります。通常運賃との差額をシミュレーションすると、年間数万円以上のメリットも期待できます。

費用対効果のポイント:

- 割引率は約50% → 通常運賃と比べ大幅に安い

- 利用回数が増えるほど得 → 出張や帰省で年数回使う人は特に有利

- 試算例:東京ー福岡往復(通常4万円)→優待なら約2万円

ここが重要!

年間3回以上使う人は、投資額に見合うリターンを得やすいということです。

4-3. 優待投資の意義|長期保有・株主還元・配当とのバランス

優待目的の投資は「短期の儲け」よりも「長期的なリターン」が大事です。ANAやJALは配当も期待でき、株主還元の姿勢が強い銘柄です。

投資意義まとめ:

- 長期保有:優待と配当を合わせて安定的に得られる

- 株主還元:ANA・JALともにIRで還元姿勢を示している

- リスク分散:優待目的に偏らず、資産全体でバランスを取る

ここが重要!

ANA/JAL株は「旅行に使える+投資リターン」というダブルのメリットがあるのです。

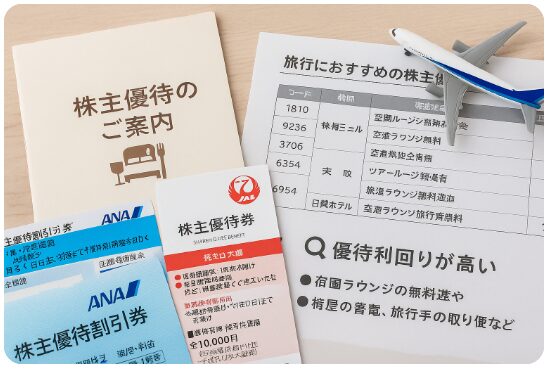

旅行好きにおすすめの「穴場」優待銘柄【航空×旅行関連】

旅行好きにとって「航空株の優待」だけでなく、宿泊や空港関連の優待銘柄も見逃せません。実は、10万円以下の少額投資でホテル割引や交通サービスが受けられる「穴場優待株」が数多く存在しているんです。

たとえば、空港ラウンジの無料利用やツアー料金の割引など、旅をさらに快適にする特典が揃っています。特に、株価水準が手頃で優待利回りが高い銘柄は、コスパ重視の投資家にも人気です。

さらに、隠れた優良銘柄を見つけるポイントとしては「優待の継続性」「権利月の分散」などがあります。こうした視点を押さえることで、旅費を抑えながら快適な旅行を楽しむことが可能になります。

この記事では、旅行好きにおすすめの優待銘柄を分かりやすく解説していきます。

5-1. 10万円以下で狙える旅行系優待|宿泊・交通・空港関連の注目株

実は10万円以下でも旅行に使える優待株があります。大手航空株よりも投資額が少なく、初心者にもおすすめです。

注目の旅行系優待株:

- 東急不動産HD:ホテルやリゾートの割引券

- 小田急電鉄:沿線ホテル・ロマンスカー割引

- 関西エアポート関連株:空港利用特典

ここが重要!

低資金から旅行系優待を楽しむなら「10万円以下の優待株」がおすすめです。

5-2. 旅が充実する優待特典|ホテル割引・空港ラウンジ提携・ツアー割

航空券以外にも、旅行の満足度を上げる特典がある優待株が多いんです。宿泊やラウンジ利用で旅の質をグッと高められます。

おすすめ特典例:

- ホテル割引:高級ホテルやリゾート宿泊が特別価格に

- 空港ラウンジ提携:ドリンクやWi-Fi無料で快適待ち時間

- 旅行会社ツアー割:パッケージツアーを割安で利用可能

ここが重要!

株主優待は「移動費の節約」だけでなく「旅の質を上げる」ためにも役立つのです。

5-3. 隠れ優良優待の見つけ方|優待利回り・継続性・権利月の分散

「どの優待株を選べばいいの?」と迷ったら、以下の3つをチェックすると失敗が減ります。

優良優待株の見つけ方:

- 優待利回り:お得度を数字で比較

- 継続性:過去の実績が安定している企業を選ぶ

- 権利月分散:権利月をずらして年間を通じて優待を楽しむ

ここが重要!

旅行好きならANA/JALに加えて「穴場優待株」を組み合わせると楽しみが倍増します。

ANA・JALの株主優待を使ったお得な旅行術【国内線・国際線】

ANAやJALの株主優待は「割引運賃が使える」だけではなく、旅行術として活用することでさらにお得度がアップします。特に国内旅行では、繁忙期を避ける工夫や地方路線の攻略に役立ち、当日変更が可能な柔軟性は出張や急な予定にも強い味方になります。

一方で、国際線ではコードシェア便や乗継ルールに注意が必要です。優待が直接使えないケースもあるため、適用範囲の正しい理解がポイントになります。

さらに、往復と片道を賢く使い分けたり、家族で分配して効率的に利用するなど、旅好きが実践している小ワザも多数存在します。

この記事では、国内線・国際線での具体的な活用法から裏技的なテクニックまで、**「株主優待を旅行にフル活用する方法」**を徹底解説していきます。

6-1. 国内旅行での使い方|繁忙期回避・地方路線攻略・当日変更

国内旅行は優待券の使いどころが多いんです。通常割引が効きにくい時期にこそメリットが発揮されます。

おすすめの国内活用法:

- 繁忙期に有利:GWやお盆など、割引運賃がない時期でも株主優待なら安い

- 地方路線攻略:競合の少ない地方便で大きな節約効果

- 当日変更OK:急な予定変更も追加費用が少なく済む

ここが重要!

国内線の優待は「自由度」と「繁忙期対策」に強みがあるのです。

6-2. 海外旅行に役立つ優待の活用可否|コードシェア・乗継の注意点

「国際線でも株主優待は使えるの?」と疑問を持つ方も多いはず。残念ながら基本的に国際線には直接使えないのですが、間接的に役立つ場面があります。

海外でのポイント:

- 国内区間の割引:国際線乗継の国内移動に活用できる

- コードシェア便は対象外 → 事前に対象路線を確認する必要あり

- 長距離より短距離国内線で効果大

ここが重要!

海外旅行本体では使えなくても、国内の移動費削減に役立つのです。

6-3. 旅好き必見の小ワザ|早割との比較・往復/片道使い分け・家族分配

優待券をより上手に使うためのテクニックも覚えておきましょう。

小ワザ集:

- 早割と比較:早めに計画できるなら早割が安い場合もある

- 往復と片道の使い分け:片道を優待、もう片道を早割にすると効率的

- 家族分配:優待券は家族も利用可能。帰省や旅行でシェアすればお得感UP

ここが重要!

優待は「万能割引」ではないため、早割やキャンペーンと組み合わせて最適化するのがコツです。

実際に優待を利用した人の体験談【成功・失敗事例から学ぶ】

ANAやJALの株主優待は、上手に使えば大きな節約につながりますが、実際に利用した人の声を聞くと「思わぬ落とし穴」も少なくありません。成功事例と失敗事例の両方を知ることで、読者自身の活用法に役立てることができます。

例えば、有名投資家は優待を計画的に使いこなし、繁忙期を避ける予約術やコスト意識で効果的に節約しています。一方で、体験者レビューを見ると「予約が取りづらい」「払い戻しが複雑」「空席待ちで時間を取られる」といったリアルな悩みも目立ちます。

また、有効期限切れや名義ルールの勘違いで優待を無駄にしてしまうケースもあります。こうした体験談から学ぶことこそ、優待活用を最大限に成功させるコツといえるでしょう。

7-1. 有名投資家の優待活用術に学ぶ|計画性とコスト意識

有名な個人投資家の中には「優待を年間計画に組み込む」人も多いです。

活用術の特徴:

- 年間スケジュールを決める → 繁忙期を外した旅行で優待を有効活用

- 株価変動も考慮 → 株価下落時に追加投資して優待枠を増やす

- コスト意識が徹底 → 配当+優待で投資効率を高める

ここが重要!

「優待は旅行を安くする」だけでなく「投資効率を最大化する手段」でもあるんです。

7-2. 体験者レビュー|予約難・払い戻し・空席待ちのリアル

実際の利用者レビューでは「便利だけど注意点もある」との声が目立ちます。

よくある口コミ:

- 予約が難しい → 繁忙期は優待枠がすぐ埋まる

- 払い戻し手数料 → キャンセル時に思ったよりコストがかかる

- 空席待ちリスク → 直前だと座席確保できないケースも

ここが重要!

「割引がある=必ずお得」ではなく、計画性がないと逆に損をする可能性もあるのです。

7-3. つまずきポイントと対策|有効期限切れ・繁忙期・名義ルール

失敗例から学べるのは「事前準備の大切さ」です。よくあるつまずきポイントとその対策をまとめました。

注意点と対策:

- 有効期限切れ → 余裕を持って利用計画を立てる

- 繁忙期の利用制限 → 早めに予約し、代替案も準備しておく

- 名義ルール → 家族利用可だが、他人に譲渡は不可

ここが重要!

株主優待を失敗せず使うには「期限管理」と「繁忙期対策」がカギです。

株主優待の将来性と最新情報【改定・改悪リスクの見極め】

ANAやJALの株主優待は長年人気を集めていますが、今後も同じ条件で続くとは限りません。実際、航空業界は燃料費や人件費の高騰、円安によるコスト増などで厳しい経営環境にあり、優待制度の見直しは常に議論の対象になっています。

2025年以降は、優待券の電子化や基準枚数の変更、対象運賃の限定といった「制度改定」が進む可能性があります。また、株価水準や為替動向が優待利回りに大きく影響するため、投資判断には最新の情報収集が欠かせません。

さらに、業績悪化や配当方針の変更は優待廃止や改悪のシグナルになることも。最新ニュースやIR資料をチェックしておくことが、優待を長期的に楽しむための鉄則といえるでしょう。

8-1. 2025年以降の変更点予測|電子化・枚数基準・対象運賃の動向

近年、多くの企業で株主優待の電子化が進んでいます。紙の券からデジタルコードへ移行することで、管理の手間が減る一方、利用条件が細かく設定される可能性もあります。

予測される動向:

- 電子化の加速 → 紛失リスクは減るが、転売防止の制約が強まる

- 枚数基準の見直し → 株数に応じた配布枚数が調整される可能性

- 対象運賃の変更 → 割引適用範囲が一部限定されるケースも

ここが重要!

制度変更は利便性アップと同時に制約強化の両面があると意識しておきましょう。

8-2. 株価と優待利回りの関係|株価水準・運賃改定・為替の影響

株主優待の価値は、実は株価や運賃の水準と大きく関係しています。

ポイントは次の通り:

- 株価が高騰 → 優待利回りは下がる

- 運賃の改定 → 割引額が増減する可能性あり

- 為替の影響 → 燃油サーチャージや国際線運賃に直結

ここが重要!

優待の実質的な価値は「利回り」と「運賃動向」を合わせて考えることがカギです。

8-3. 優待廃止/改悪のシグナル|業績・配当性向・IR方針のチェック

残念ながら、株主優待が廃止や改悪されるケースもあります。その前兆を知っておくと安心です。

要チェック項目:

- 業績の悪化 → コスト削減で優待廃止リスク

- 配当性向の変化 → 配当に資金を回す方針へシフト

- IR方針の変更 → 優待に関する発表や説明会を要確認

ここが重要!

「改悪リスク」を早めに察知するには、企業IRの発表や決算内容をチェックする習慣が必要です。

株主優待の申込み手続きと利用の流れ【はじめてでも安心】

ANAやJALの株主優待を初めて利用する方にとって、**「申し込み手続きは難しいのでは?」**と不安に感じる人も多いですよね。実際には、株主番号や優待番号を入力して予約する流れを理解すれば、とてもシンプルに使えます。

ただし、優待を利用するには会員登録や本人確認、支払い方法の選択など、いくつかの準備が必要です。特に初回は手続きに戸惑うケースもあるため、事前に手順を押さえておくことが安心につながります。

さらに、有効期限の管理や家族分の利用方法、紛失した場合の対処法なども知っておくと、無駄なく優待を活用できます。はじめての方でも迷わないように、受取から予約までの流れをわかりやすく解説していきます。

9-1. 受取〜登録〜予約の手順|株主番号・優待番号の入力方法

優待券が届いたら、まずは登録を済ませる必要があります。

基本の流れ:

- 優待券を受け取る(権利確定後に郵送される)

- 株主番号・優待番号を確認

- ANA/JAL公式サイトで番号を入力・登録

- 登録完了後に対象運賃で予約可能

ここが重要!

「受け取る→登録→予約」の3ステップを押さえれば迷わず使えるんです。

9-2. ANA/JALの優待利用に必要なもの|会員登録・本人確認・支払い手段

利用にあたっては、事前準備も欠かせません。

必要なものリスト:

- 会員登録(ANAマイレージクラブ・JALマイレージバンク)

- 本人確認(搭乗者と株主優待券の一致)

- 支払い手段(クレジットカード・電子決済など)

ここが重要!

利用前に会員登録を済ませておくとスムーズに予約できるようになります。

9-3. 毎年の受取と管理のコツ|有効期限・家族分の管理・紛失対策

株主優待は毎年発行されますが、期限や管理に注意しないと無駄になってしまいます。

管理のコツ:

- 有効期限を必ずチェック(1年間有効が一般的)

- 家族分もまとめて管理 → カレンダーアプリに登録がおすすめ

- 紛失防止 → 電子化が進むまでは保管場所を固定

ここが重要!

「期限管理」と「家族分の整理」で、優待を無駄なく使い切れるかが決まるのです。

結論

ANAとJALの株主優待は、どちらも旅行好きや出張が多い方にとって大きなメリットをもたらします。割引率や使い勝手に違いはありますが、共通して言えるのは「計画的に活用すれば通常運賃よりも大幅にコストを抑えられる」という点です。

特に、繁忙期や直前予約に柔軟に対応できることは他の割引運賃にはない強みです。さらに、家族利用や長期保有による投資リターンとの組み合わせで、単なる「割引チケット」以上の価値を得られるのが株主優待の魅力ですね。

もちろん、改定や改悪リスクもあるため、最新情報を常にチェックすることが失敗を避けるカギです。必要株数や有効期限、手続き方法を理解しておけば、初めての方でも安心して利用できます。

つまり、ANA/JAL株主優待は「知識+準備+継続」で最大の効果を発揮する投資と生活の両面に役立つ制度だということです。今日からできることは、まず証券口座を準備し、権利確定日を意識してスケジュールを立てること。

この小さな一歩が、あなたの旅行や日常をもっと豊かにしてくれるはずです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント