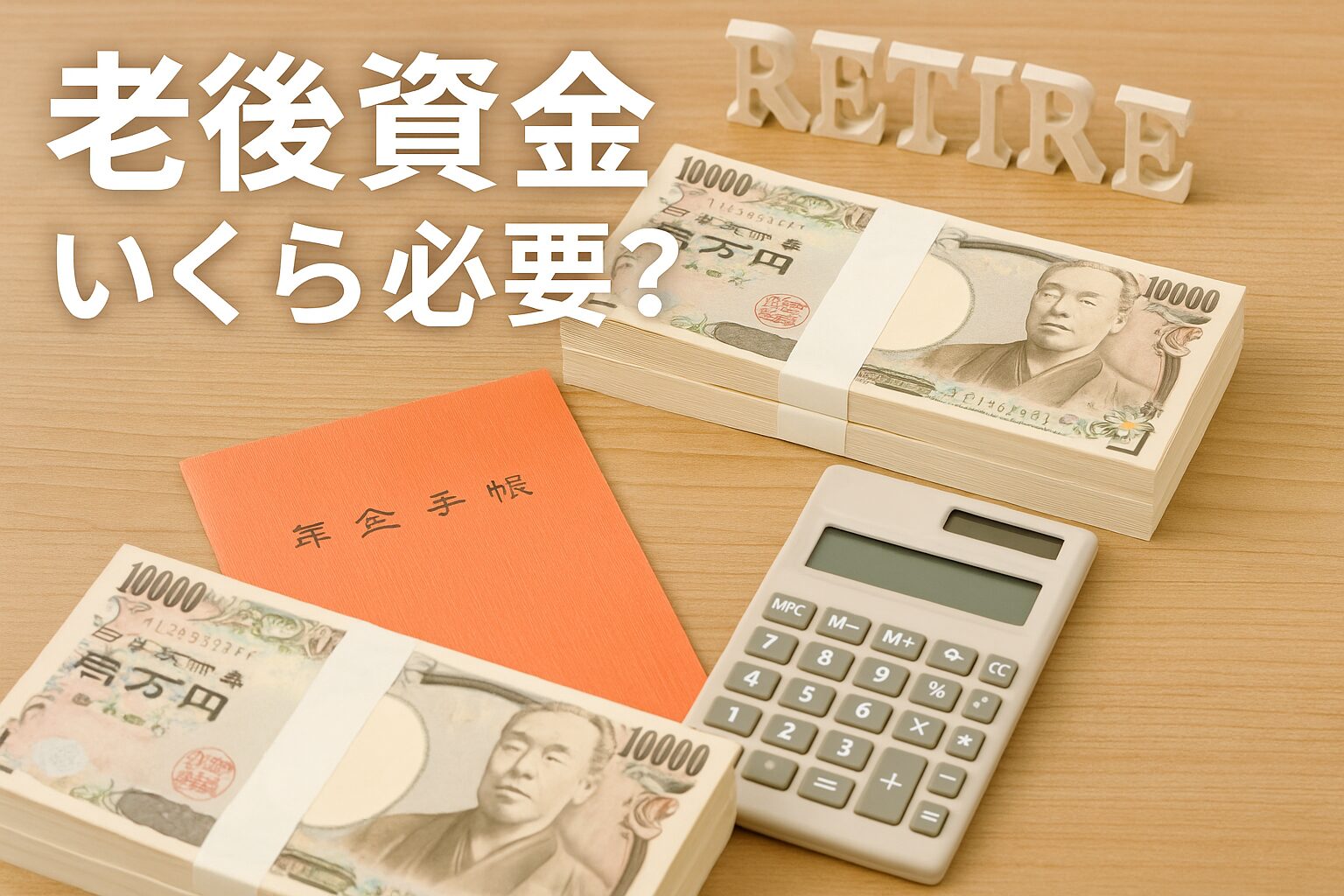

老後資金、漠然と「2,000万円必要」と聞いたことはありませんか?

でも実際には、生活スタイル・家族構成・寿命・インフレ率によって必要額はまったく違います。

本記事では、夫婦・独身別のリアルな必要資金の目安や、生活費・医療費・介護費などの詳細項目をわかりやすくシミュレーション。

さらに、今すぐ始められる貯蓄テクニックからiDeCo・NISA・投資信託の活用法まで、実践的な老後資金の貯め方と増やし方を徹底解説します。

スマホでもスラスラ読めるよう、短文・会話調・箇条書き・太字強調を活用し、初心者の方にも安心の内容でお届け。

将来に向けて何をすればいいのかを“今この瞬間”から理解できる1記事として、ぜひ活用してください!

老後資金はいくら必要?リアルデータで見る必要額の算出方法

「老後には2,000万円必要」とよく聞きますが、それって本当に正しいのでしょうか?

実は、必要な老後資金は「夫婦か独身か」「持ち家か賃貸か」「どんな暮らしをしたいか」で大きく変わるんです。

本章では、最新の公的データをもとに、夫婦・単身ごとの老後資金の目安を早見表でわかりやすく解説。

さらに、生活費・医療費・介護費などの項目別に必要額を分解し、インフレや長寿化といったリスクも加味してリアルな資金設計を行います。

将来に漠然と不安を感じている方でも、「自分はいくら必要か」が見えてくる内容になっています。

まずは事実を知ることが、安心の第一歩です!

1-1: 夫婦・独身別「老後資金目安」早見シミュレーション表

実は、老後に必要な資金は「夫婦か独身か」でかなり変わってくるんです。

まずは平均データをもとに、自分の立場に合った目安をチェックしてみましょう!

📌 老後資金の目安(ゆとりある生活を前提)

- 夫婦世帯:約3,000万円〜4,000万円

- 独身世帯:約2,000万円〜3,000万円

- 毎月の支出はおよそ25万〜30万円が目安

これらはあくまで平均的な数値なので、「持ち家か賃貸か」「趣味や旅行にどれだけ使いたいか」でも必要額は変わります。

ここが重要!

→ 老後資金の必要額に“正解”はありません。まずは平均を知って、自分仕様に調整することがスタートラインです!

1-2: 月々の生活費・ゆとり費を項目別に分解(住宅・医療・介護コスト)

「老後の生活費って、実際に何にどれくらいかかるの?」という声、よく聞きます。

実は、“ゆとり費”と“医療・介護費”が盲点になりやすいんです。

📌 月々の主な支出項目と目安

- 基本生活費(食費・光熱費・日用品など):10万〜12万円

- 住居費(持ち家なら0円、賃貸なら数万円):0〜8万円

- 医療・介護費(年齢に伴って増加):2万〜4万円

- ゆとり費(趣味・旅行・交際など):5万円前後

「年金だけで足りる?」と不安に思ったら、毎月の生活費を“見える化”してみるのがおすすめです。

ここが重要!

→ 老後資金は生活費+楽しみ費+万が一の費用まで含めて設計することが大切です!

1-3: 2000万円問題超え!インフレ・長寿リスクを加味した必要額計算法

「2000万円あれば足りるって聞いたけど…本当?」と感じたこと、ありませんか?

実は、インフレや長寿化の影響で2000万円でも不安になるケースが増えています。

📌 老後資金を現実的に見積もる計算法

- 寿命を平均より5年長く想定する

- インフレ率を年2%前後で加味する

- 年金との収支差額を補う資金を計算

例えば、夫婦で30年生活し、毎月5万円不足する場合:

→ 5万円 × 12ヶ月 × 30年 = 1,800万円の赤字

→ さらにインフレや医療費上昇で+1,000万円のケースも!

つまり、2000万円ではギリギリ。

ゆとりのある老後を目指すには、ライフプラン全体の再計算がカギになります。

ここが重要!

→「2000万円あれば安心」とは限りません。物価上昇や長生きリスクも含めた設計が安心老後のカギです!

老後資金の最速貯蓄ステップ|今日から始める7つの具体策

「老後資金を貯めたいけど、何から始めればいいかわからない…」そんな声をよく耳にします。

でも安心してください。実は“すぐに始められる簡単な習慣”こそ、貯蓄成功のカギなんです。

この章では、毎月の自動積立・先取り貯金・家計簿アプリの活用・ボーナスの振り分け方など、即効性のある7つの具体策をご紹介します。

「収入が少ないから無理」とあきらめる必要はありません。やり方次第で誰でも効率よく貯められる仕組みをつくることができます。

明日ではなく“今日からできる”節約術・貯金テクで、老後資金の不安をスッキリ解消しましょう!

2-1: 毎月先取り貯金&自動積立で「貯まらない」を即解消する方法

「気づいたら今月も貯金ゼロ…」なんてことありませんか?

実は、“残ったら貯金”ではなく、“最初に取り分ける”のがコツなんです!

📌 先取り貯金と自動積立の具体的な方法

- 給料日にすぐ貯金口座に自動振替(例:5万円など固定額)

- ネット銀行の自動積立サービスを活用する

- つみたてNISAやiDeCoと連携すれば投資も自動化OK

- 目的別口座で「旅行」「老後」などに分けると管理がラク

最初にお金を“隠す”ように貯めることで、無理せず自然にお金が貯まっていきます。

ここが重要!

→ 貯金は“残すもの”ではなく“先に逃がすもの”が正解! 自動積立の仕組みを作るだけで効果は絶大です。

2-2: 固定費大幅カット術+家計簿アプリで貯蓄率を劇的アップ

「毎月節約してるのに、なぜか貯まらない…」

その原因、見直しが難しい“固定費”にあるかもしれません。

📌 固定費削減の代表的な見直しポイント

- スマホは格安SIMに変更(月5,000円→1,000円に!)

- 保険を見直して“必要最低限”に絞る

- サブスク(動画・音楽・習い事)は使っていないものを解約

- 家計簿アプリ(マネーフォワード・Zaimなど)で自動管理

特にスマホと保険、サブスクの見直しだけで年間10万円以上の節約も可能です。

ここが重要!

→ 固定費は“毎月自動で出ていくお金”。一度見直せば、その効果はずっと続きます!

2-3: ボーナス・臨時収入をムダなく活用する振り分けルール設定

「ボーナスが入るとつい使いすぎる…」という方、多いですよね?

実は、使う前に“振り分けルール”を作っておくのが最強なんです!

📌 臨時収入の活用ルールの例

- 50%は貯金や投資に回す(長期資産に)

- 30%は生活費の補填や一括払いに使用

- 20%は自分のご褒美や趣味に使ってOK

- 旅行や家電購入など大きな支出用に目的別口座で貯めるのも◎

ボーナスは「なかったこと」にして全額貯めるのも手ですが、メリハリを持ったルールならストレスなく継続できます。

ここが重要!

→ “使い切る前提”ではなく、“先に分けて管理”することが失敗しないコツです!

iDeCo・新NISA×投資信託でふやす!老後資金運用マニュアル

老後資金を“貯める”だけでなく、「ふやす」視点がこれからは欠かせません。

その中核となるのが、iDeCo・新NISA・投資信託の活用です。

「節税しながら積立できるiDeCo」「運用益が非課税になる新NISA」など、公的制度を使いこなせば、効率よく資産形成が可能になります。

さらに、債券・REIT・不動産ETFなどを組み合わせてリスク分散することで、より安定的に老後資金をふやすことができます。

この章では、実践的なシミュレーション手順や具体的な商品選びのコツをやさしく解説していきます。

初心者でも安心して始められる運用の第一歩を踏み出しましょう!

3-1: iDeCo節税メリット完全解説&掛金シミュレーション手順

「老後資金を貯めたいけど、節税もできたらうれしい…」

そんな方に最適なのが**iDeCo(イデコ)**です!

📌 iDeCoの3大節税メリット

- 掛金が全額所得控除で所得税・住民税が安くなる

- 運用益が非課税(通常なら20.315%課税)

- 受取時にも一定額まで税優遇(退職所得控除・公的年金控除)

さらに、シミュレーター(金融庁・SBIなど)で節税額を試算可能です。

公式ツール:https://www.ideco-koushiki.jp/guide/simulation/

ここが重要!

→ iDeCoは**“節税しながら老後資金を増やせる唯一の制度”**。早く始めるほどメリットも大きくなります!

3-2: 新NISAで最適ポートフォリオ構築:長期分散積立の選び方

「NISAって名前は聞いたことあるけど、どう選べばいいの?」

実は、新NISAは“積立+成長”の2階建てで戦略が重要なんです!

📌 ポートフォリオの組み方(初心者向け例)

- 積立投資枠:eMAXIS Slim全世界株式(分散性◎)

- 成長投資枠:米国ETFや個別株でリターン狙い

- 年代やリスク許容度に合わせて債券・REITも検討

- 毎月1万円〜でもOK!コツコツ積立が成功の秘訣

証券会社のNISA対応表や取扱商品一覧も必見:

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/

ここが重要!

→ “自分に合った投資先を見つけて分散すること”が資産を守る第一歩です。

3-3: 債券・REIT・不動産ETFでリスク分散する実践テク

「株だけに投資してていいの?不安…」と思った方へ。

実は、債券やREITを組み合わせることでリスクを減らせるんです!

📌 分散投資におすすめの資産

- 債券:安定した利回りと元本保全の安心感(国内債・米国債など)

- REIT:不動産に投資して毎月の分配金を狙える商品

- 不動産ETF:1万円以下から買える上場型の不動産投資信託

これらをNISAやiDeCoで組み合わせれば、株式とのバランスで上下のブレを抑える効果があります。

ここが重要!

→ 資産を守るには「増やす」だけでなく、「守る工夫」も必要。複数資産への分散が鉄則です!

50代・60代からでも間に合う!ラストスパート貯蓄&増やす方法

「もう50代だから貯金は手遅れ…」なんて思っていませんか?

実は、50代・60代からでも“老後資金の底上げ”は十分可能なんです。

この年代は、退職金や企業型DCの受け取り方次第で節税効果を高められるチャンス。

さらに、副業やセカンドキャリアによる収入の上乗せも見逃せません。

また、これまで積み上げた資産を安全に守るためには、株式から債券への“資産のシフト”戦略も有効です。

「攻め」から「守り」へのバランスが求められる時期だからこそ、正しい知識と準備が将来の安心に直結します。

この章では、実践的で効果的なラストスパート戦略をわかりやすく解説していきます。

4-1: 退職金&企業型DCの賢い受取と節税テクニック

「退職金ってどう受け取ればお得なの?」と悩む方は多いです。

実は、受取方法によって税金に大きな差が出るんです!

📌 退職金・企業型DCの受け取りポイント

- 一時金で受け取ると「退職所得控除」が使える(勤続年数で変動)

- 年金形式で受け取る場合は「公的年金等控除」が適用される

- 企業型DCはiDeCoに移管し、60歳以降に引き出すと節税に◎

- 勤務先や制度内容によって“併用型”も検討価値あり

受取時期や組み合わせ方で、数十万円〜100万円以上の節税も可能です。

ここが重要!

→ 「一括か年金か」ではなく、制度と税制の仕組みを理解して受け取るのがポイントです!

4-2: シニア世代の副業・セカンドキャリアで収入を上乗せ

「年金だけじゃ生活が不安…」そんな不安、ありませんか?

実は、60代でもできる副業やセカンドキャリアはたくさんあるんです!

📌 シニアにおすすめの副業&収入アップ策

- ブログ・YouTubeなど在宅ワークでの収益化

- スキル活用(講師・コンサル・家庭教師など)

- シルバー人材センターや地域のパートでゆるく働く

- クラウドソーシング(ココナラ・クラウドワークスなど)も人気

月3万円の副収入でも、年間36万円のゆとり資金になります。

ここが重要!

→ 「年金+α」の収入を得ることで、老後の不安をぐっと軽減できます!

4-3: 安全資産へのシフト術:株式→債券への取り崩し戦略

「株が下がったら、老後資金が減ってしまう…」

そんなリスクを減らすには、資産のシフト=リバランスがカギです!

📌 シニア向けリスク低減の取り崩し戦略

- リタイア時は株式の比率を減らし、債券や現金の比率を増やす

- 値動きが少ない“個人向け国債”や“短期債ETF”が安心

- 年1〜2回リバランスをしてリスクを調整する

- 暴落時は“取り崩しを一時中止”して資産保全を意識

長生きリスクにも備えられる**「長期・低リスク運用」**が重要です。

ここが重要!

→ 老後は“増やす”より“減らさない”戦略に切り替えるのが安定の秘訣です!

無料ツールで可視化!老後資金シミュレーション実践ガイド

「老後にいくら必要か、なんとなく不安…」

そんな漠然とした不安を**“見える化”してくれるのがシミュレーションツール**です。

Excelや無料のWebアプリを使えば、老後資金の必要額を簡単に試算可能。

インフレや寿命、投資の利回りなどを変えて、自分に合った最適なシナリオを組み立てられます。

さらに、「いくらずつ取り崩せば安全か?」といった**“引き出し戦略”のシミュレーション**も重要な視点です。

データに基づいた設計が、将来の安心につながる鍵になります。

この章では、実際に使える無料ツールの活用法と具体的なステップをわかりやすく紹介していきます。

5-1: Excel&Webアプリで簡単に必要額を試算するStep-by-Step

「老後にいくら必要か分からない…」

そんなときは、ツールを使って“見える化”するのが一番です!

📌 老後資金を可視化できるツール例

- 厚労省の「ねんきんネット」で年金見込み額を確認

- 金融庁提供の「資産寿命シミュレーション」も便利

- Excelテンプレートで支出・収入を一覧管理できる

- Webアプリ(老後資金計算機など)で簡単に自動計算

URL例(金融庁):https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/lifeplan.html

ここが重要!

→ 数字で把握すると、漠然とした不安が具体的な行動に変わります!

5-2: インフレ率・寿命・利回りを変えて最適シナリオを再計算

「老後の計算って“想定通り”にいかないのでは?」

その通り!だからこそ、変数を動かしてシナリオを比較することが大切なんです。

📌 見直しに使うシナリオ項目

- インフレ率(年2%想定→物価2倍に)

- 寿命(85歳・90歳・100歳まで生きる前提)

- 運用利回り(0%・2%・4%で比較)

- 年金の受給開始年齢(繰上げ・繰下げも考慮)

シナリオ別で計算すれば、“何歳まで資金がもつか”が見えてきます。

ここが重要!

→ 1つの数字に縛られず、“複数パターン”で未来を描くことが安心につながります!

5-3: 安全な引き出し率を割り出す取り崩しシミュレーション法

「老後の資金、どうやって取り崩せば安心?」

そこで参考になるのが、“安全な引き出し率”という考え方です!

📌 一般的な取り崩し戦略と注意点

- 米国で有名な「4%ルール」(年間生活費=資産の4%)

- 日本では2.5〜3%程度が目安とされることも

- 株高の時に多く取り崩し、暴落時は節制する柔軟性が重要

- 毎年のインフレ率を反映して引き出し額を調整するのも◎

例えば、資産3,000万円なら年間120万円(4%)を目安に取り崩せます。

ここが重要!

→ 取り崩しにも“ルール”を決めておくことで、安心して老後を過ごせます!

予備資金で安心!介護・医療・葬儀費用対策&リスク管理

老後の資金準備と並んで重要なのが、“いざというとき”の予備資金の確保です。

特に介護・医療・葬儀といった突然の支出は、まとまった金額が必要になることが多いんです。

平均介護費用は500万円以上とも言われ、保険や共済の活用がカギになります。

また、**持ち家がある方なら「リバースモーゲージ」や「自宅担保ローン」**という選択肢も要チェック。

さらに、生活費6〜12か月分の緊急資金の貯め方や管理法も把握しておくと、予期せぬ支出に焦ることがありません。

この章では、万が一に備える実践的なリスク管理と資金対策をわかりやすく紹介していきます。

6-1: 介護費用平均&民間保険・公的共済の組み合わせ活用

「介護って、どれくらいお金がかかるの?」と心配な方、多いですよね。

実は、平均すると一人あたり500万円以上の介護費用がかかると言われています。

📌 介護資金を確保するための具体策

- 厚労省調査では、平均介護期間は約5年/費用は合計約550万円

- 公的介護保険だけではカバーできない“自己負担”が大きい

- 民間の「介護保険」や「認知症保険」で不足分を補える

- JA共済・都道府県民共済など“共済型”は保険料が割安で続けやすい

民間×公的の“ダブル備え”が、安心老後の基本です。

ここが重要!

→ 介護リスクは「突然やってくる」からこそ、早めの準備が欠かせません!

6-2: 持ち家活用:リバースモーゲージ/自宅担保ローン活用術

「持ち家はあるけど現金が心配…」そんなときに便利なのが、自宅を活かす資金調達法です。

📌 自宅を担保に使える制度と選択肢

- リバースモーゲージ:自宅を担保に“年金のようにお金を借りる”制度

- 自宅担保ローン:一括でまとまった資金を借りられる(返済は売却時)

- 地方自治体や社会福祉協議会が行う制度もある(利子が低い)

- 死後に自宅を手放して精算するため、相続人との話し合いが重要

住まいを“資産”として使えば、現金不足も補えます。

ここが重要!

→ 「持ち家=使えない資産」ではなく、“活用する選択肢”として検討してみましょう!

6-3: 生活費6〜12か月分の緊急予備資金を効率的に貯める方法

「もし急病になったら?」「災害で出費がかさんだら?」

そんなときに頼りになるのが、生活費6〜12か月分の予備資金です!

📌 緊急資金の備え方と実践テク

- 生活費を月単位で算出し、半年〜1年分を目標にする

- 定期預金・個人向け国債など“元本保証型”で貯めるのが基本

- 貯蓄専用口座を作り、自動振替で積立するのが効果的

- 急な医療費・介護費・葬儀代などにも柔軟に使えるよう準備

予備資金があるだけで、心の余裕がまるで違います。

ここが重要!

→ “使わないお金”ではなく、“使っても安心な備え”として考えましょう!

公的年金×自助努力のハイブリッド受給戦略

老後の収入源といえば「公的年金」ですが、それだけで生活をまかなうのは正直、かなり厳しい時代になっています。

平均受給額は夫婦でも月20万円台前半。ゆとりある生活には、もう一工夫が必要です。

実は、年金は「いつから受け取るか」で受取額が大きく変わるんです。

さらに、自営業やフリーランス、企業退職後の方は私的年金や小規模企業共済といった制度をうまく使うことで、老後の安心度がグッと高まります。

この章では、公的年金をベースに、**自助努力をプラスする“ハイブリッド型受給戦略”**を徹底解説していきます。

7-1: 年金繰上げ・繰下げで得する受給開始年齢の見極め法

「年金って、早くもらった方が得なの?それとも遅らせるべき?」

実は、繰上げ・繰下げで最大42%も年金額が変わるんです!

📌 年金受給タイミングの選び方

- 60歳から繰上げ受給可能(1か月につき0.4%減額)

- 75歳まで繰下げ可能(1か月につき0.7%増額)

- 平均寿命や健康状態、貯蓄額を考慮してシミュレーションを

- 共働き世帯は“夫婦で年齢差”を考慮した戦略も有効

損得は「何歳まで生きるか」だけでなく「現時点の生活状況」によっても変わります。

ここが重要!

→ 年金は“受け取り方次第”で老後の生活が大きく変わる制度なんです!

7-2: 国民年金・厚生年金だけでは足りない理由と補填策

「年金だけじゃ生活できない…」と感じるのは、あなただけではありません。

実際、多くの人が“月5〜10万円の赤字”を感じている現実があります。

📌 公的年金が足りなくなる理由と解決策

- 国民年金の満額は月約6.8万円(2025年時点)

- 厚生年金でも月平均15万円前後で、生活費には不足

- インフレや医療費増加により、実質負担は年々増加中

- NISA・iDeCo・退職金制度などで「自助努力」が重要に

公的年金は“最低限の保障”と捉え、自分で補う意識がカギです。

ここが重要!

→ 「足りない前提」で対策することが、将来の安心につながります!

7-3: 私的年金・保険・小規模企業共済で年金を上乗せする選択肢

「年金が足りないなら、どうやって補えばいいの?」

そこで注目なのが、**“私的年金”や“共済制度”の活用です!

📌 年金を上乗せする制度と活用方法

- 個人年金保険:毎月一定額を積み立て、老後に年金形式で受け取れる

- 外貨建て・変額年金などはリスクもあるため慎重に選ぶ

- 小規模企業共済:自営業者向けだが、退職金として一括受取も可能

- 企業年金や確定拠出年金(DC)も私的年金に含まれる

公的+私的の「2階建て・3階建て構造」で老後資金を厚くできます。

ここが重要!

→ 1つの制度だけに頼らず、複数の手段を組み合わせて準備することがコツです!

老後を楽しむ!「使う資金」計画も貯蓄の一部に

老後資金というと「節約して減らさないこと」が注目されがちですが、実は“楽しく使う計画”も大切な資金戦略なんです。

旅行や趣味、リフォームなどの「人生の楽しみ」は、老後の幸福度に直結します。

ただし、無計画にお金を使うと不安が増すばかり。

だからこそ、使うお金も“あらかじめ積み立てて準備”しておくことがポイントです。

さらに、支出ゼロでも満足感を得られる「地域活動」なども上手に取り入れたいですね。

この章では、老後の楽しみを支える“使う資金計画”の立て方と実践ポイントをやさしく解説していきます。

8-1: 趣味・旅行・リフォーム費用を先取り積立するコツ

「老後は楽しみたいけど、お金の不安もある…」そんなときこそ、“使う資金”の先取り積立がカギです!

📌 趣味や娯楽費の積立方法

- 旅行や趣味にかかる年間予算をざっくり算出しておく

- 月1万円ずつ自動積立口座に回すなど、先取り貯蓄を実践

- 大きな出費(リフォームなど)は5年〜10年計画で資金準備

- 旅行積立サービス(JTB・HIS等)や目的別口座を活用

楽しみのために貯めることで、モチベーションも上がります。

ここが重要!

→ 「楽しみ用の予算」を確保しておくことで、後悔のない老後が実現できます!

8-2: 地域コミュニティ・ボランティア参画で支出ゼロの充実術

「お金をかけずに豊かな老後を送りたい」なら、地域活動やボランティア参加が最強の選択肢です!

📌 無料で楽しめる地域参加のアイデア

- 自治体や町内会のイベントは無料&地域交流の場になる

- 図書館・市民センター・シルバー人材センターの活用

- 趣味講座やサークル活動で新しい仲間と出会える

- ボランティア保険が自動付帯される自治体も多い

“人とのつながり”は、何よりの老後資産になります。

ここが重要!

→ お金を使わずに「充実感」を得るには、社会との関わりが欠かせません!

8-3: 安心して使える!取り崩しルール&家計モニタリング方法

「いくらまで使っても大丈夫?」と不安になる人も多いですが、ルールを決めれば“安心して使える”お金になります!

📌 取り崩しの基本ルールと管理法

- 4%ルール(年間生活費=資産の4%以内)を目安にする

- 年1回は資産と支出を見直して微調整する

- 生活費+趣味費+突発費に分けて“使っていい金額”を明確化

- 家計簿アプリで月次モニタリングを習慣化

「何となく不安」ではなく、「数字で安心」に変えましょう。

ここが重要!

→ 老後こそ“管理できる支出”で、お金を使うことを楽しむべきです!

定期見直しで習慣化!家計チェックリスト&FP相談活用法

老後資金をしっかり守り育てるには、「定期的な見直し」が欠かせません。

一度立てた家計プランや資産運用も、ライフスタイルの変化に合わせてアップデートが必要なんです。

実は、無駄な固定費や知らぬ間の浪費が積もると、数年で数十万円もの差が生まれることも。

だからこそ、支出の「見える化」と年に一度のチェックリスト活用がとても効果的です。

さらに、FP(ファイナンシャルプランナー)への相談をうまく活用すれば、客観的なアドバイスで将来への不安も軽減できます。

この章では、家計の健全化を維持するための習慣化テクニックと見直しの実践法を紹介します。

9-1: 支出見える化:固定費削減&浪費チェックのポイント

「気づいたらお金が減っている…」それ、“見えない支出”が原因かもしれません!

📌 家計改善のチェックポイント

- 毎月の固定費(通信・保険・サブスク)をリストアップ

- 使っていないサービスや保険を見直す

- クレカ・電子マネー利用明細をアプリで一括管理

- 定期的に「不要な支出」を棚卸しする習慣をつける

家計のムダは「気づくだけ」でグッと改善します!

ここが重要!

→ “見える化”するだけで、無意識の浪費を防ぐことができるんです!

9-2: 長期分散×低コスト資産形成の鉄則まとめ

「何に投資すればいいかわからない…」という方も、“長期・分散・低コスト”の鉄則さえ守れば大丈夫です!

📌 資産形成で守るべき3原則

- 長期:10年以上のスパンで資産を育てる

- 分散:国内・海外、株・債券・不動産などをバランス良く持つ

- 低コスト:信託報酬の低いインデックスファンドを選ぶ

- 新NISA・iDeCoを活用して節税しながら運用

“手数料を制す者が資産形成を制す”とも言われています。

ここが重要!

→ 派手な投資よりも、「地味だけど確実」が長期的に勝つコツです!

9-3: 定期ライフプラン見直し&ファイナンシャルプランナー相談活用術

「今のままで老後まで大丈夫?」と感じたら、プロに相談するのが一番確実です!

📌 定期見直しとFP活用ポイント

- 年に1〜2回はライフプラン表を更新(収入・支出・資産)

- 将来のイベント(介護・子の独立・相続)を早めに反映

- 無料相談は市役所・保険会社・銀行などでも利用可能

- 独立系FPなら中立的な立場でアドバイスをもらえる

見直しのタイミングは、「人生の節目」ごとがベストです。

ここが重要!

→ 定期的に立ち止まってプロと話すことで、“想定外”を減らせます!

結論

老後資金は「なんとなく不安」なものではなく、具体的に計算し、仕組みを使って備えるものです。この記事では、必要額の算出方法から、iDeCo・新NISAの活用、シミュレーションツール、生活費削減のテクニックまで、実践的なノウハウを網羅してご紹介しました。

大切なのは「早めの一歩」と「継続」です。

年齢に関係なく、できることから始めることで将来は確実に変わります。

先取り貯金や家計の見える化、インフレや長寿リスクに備えた資産形成も、今この瞬間から取り組めます。

「老後の安心」は“貯め方”と“守り方”の工夫次第!

本記事を参考に、今日から小さなアクションを積み重ねていきましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

このガイドが、あなたの安心で豊かな老後づくりに役立てば幸いです。

コメント