「気づいたら全然貯金できていない…」そんな悩みを持つ人、多いですよね?

実は、ゆうちょ銀行をうまく使うだけで、誰でも自動的にお金を貯められる仕組みを作れるんです。

全国どこにでもあるATMや、昔から人気の定額貯金、さらにアプリを使った自動積立まで、便利なサービスを組み合わせれば“貯める仕組み”が完成します。

特に、手数料を抑える工夫や毎月の積立ルール化は、長く続けるコツのひとつ。小さな習慣でも、数年後には大きな差になるんです。

この記事では、世代別の貯金戦略から教育資金・老後資金の準備方法までを徹底解説。今日から実践できる具体的なテクニックをまとめました。

つまり、ゆうちょ銀行を活用すれば「気づいたら貯まっていた」生活が実現するということですね!

ゆうちょ銀行の貯金はなにが便利?【口座・ATM・手数料の強み】

ゆうちょ銀行は、日本全国にネットワークを持つ安心感と便利さで、多くの人に利用されています。特に「定額貯金」「自動積立」「全国ATM網」といったサービスを上手に組み合わせれば、誰でも着実にお金を増やしていけるんです。

実は、ゆうちょ銀行は普通の銀行に比べて口座維持手数料がかからないのも大きなメリット。さらに、全国の郵便局や提携ATMを使えるので、出先でも手数料を気にせず利用できるのが魅力ですよね。

つまり、うまく使えば「貯金の仕組み化」が可能で、知らないうちに貯金が増えていく仕組みを作れるということなんです。この記事では、初心者でもわかりやすく、ゆうちょ銀行で貯金を確実に増やす方法を具体的に解説していきます。

1-1: まずは口座開設と貯金の始め方【通帳/ゆうちょダイレクト/アプリ】

実は、ゆうちょ銀行の口座開設はとてもシンプルなんです。郵便局の窓口で必要書類を出せば、すぐに通帳を持てます。さらに「ゆうちょダイレクト」や公式アプリを使えば、残高照会や振替がスマホからできて便利なんですよ!

口座開設&活用のポイント:

- 窓口で通帳を作成(本人確認書類+印鑑が必要)

- ゆうちょダイレクト登録でネット取引が可能に

- 公式アプリで残高・入出金をリアルタイム確認

ここが重要! 通帳とアプリを両方使えば「紙とデジタル」で管理でき、家計の見える化が一気に進みます。

1-2: 口座を作るメリット【全国ATM網・手数料優遇・記帳で見える化】

実は、ゆうちょ銀行の魅力は「全国に広がるATM網」と「手数料の安さ」にあります。地方でも利用できるので、出張や旅行中でも安心して使えるんです。

口座を持つメリット:

- 全国2万台以上のATMが利用可能

- ゆうちょATMなら入出金手数料が無料(時間帯にも注意)

- 記帳するだけで家計簿代わりに「お金の流れ」を把握できる

ここが重要! 「ATM手数料ゼロ+記帳による見える化」で、自然と無駄遣いが減り、効率的に貯金が進みます。

1-3: 貯金額の目安と計画表【毎月いくら貯金/リアル貯金額の把握】

「毎月いくら貯金すればいいの?」と悩む人は多いですよね。実は、手取り収入の2割前後を目安に貯金するのが理想的なんです。

貯金額の目安:

- 手取り20万円 → 月4万円の貯金

- 手取り30万円 → 月6万円の貯金

- ボーナスは「半分貯金・半分自由」にすると続けやすい

ここが重要! 漠然と「貯めよう」では続きません。具体的な金額目標を立てることで、モチベーションが持続しやすくなります。

世代・ライフスタイル別の貯金戦略【20代/30代/40代/50代】

貯金の方法って、年齢やライフスタイルによって大きく変わるんですよね。20代と50代では収入の状況も違えば、将来の不安もまったく違います。だからこそ、世代に合った貯金戦略を知っておくことがとても大切です。

例えば、20代・30代は「先取り貯金」や「積立NISA」をうまく活用すれば、投資を“貯金代わり”にして効率よく増やせます。一方で40代・50代は老後資金が気になる時期。定額貯金とiDeCoを組み合わせることで、安定と節税を両立できるんです。

また、独身・夫婦・同棲といったライフスタイルによっても、貯金の目安額や配分の仕方は変わります。大事なのは「自分に合ったプラン」を立てること。

つまり、世代や家族構成に合わせた貯金ルールを取り入れることで、無理なく資産を積み上げられるということですね!

2-1. 20代・30代:先取り貯金/積立NISA“貯金代わり”の活用

「まだ若いから大丈夫」と思いがちですが、20代・30代こそ貯金の基盤をつくる大切な時期です。実は、この時期に先取り貯金の習慣をつけるかどうかが、将来の資産形成を大きく左右します。

おすすめの方法:

- 給料日に自動で貯金口座へ振替(先取り貯金)

- 積立NISAを「貯金代わり」として活用

- 生活費は手取りの7割程度に抑える

ここが重要! 若いうちに「自動化」してしまえば、気づかないうちにお金が積み上がっていきます。

2-2. 40代・50代:定額貯金×iDeCoで老後資金の土台づくり

40代・50代は教育費や住宅ローンで出費が増える時期ですが、同時に老後資金の準備も本格化させたい年代です。無理なく続けられる仕組みをつくりましょう。

ポイントはこれ!

- ゆうちょの定額貯金で「確実な積立」

- iDeCoで節税しながら年金を上乗せ

- 余裕があれば投資信託も少額からスタート

ここが重要! 「守りの貯金」と「攻めの制度」をバランスよく組み合わせることで、安心できる老後資金が築けます。

2-3. 独身/夫婦/同棲の貯金目標【年間貯金額の目安と配分例】

ライフスタイルによっても、貯金のペースは変わります。つまり、自分の状況に合わせた現実的な目標設定が必要ということですね!

目安の例:

- 独身 → 手取りの25%を貯金に回す

- 共働き夫婦 → 生活費を折半しつつ年間100万円を目標

- 同棲カップル → 家賃・生活費をシェアし、浮いた分を共同貯金

ここが重要! 他人の基準ではなく、自分の生活スタイルに合わせた貯金配分を決めることが成功の秘訣です。

ゆうちょATMの便利ワザ【近くのATM検索・手数料対策】

ゆうちょ銀行を使うなら、ATMの活用方法を知っておくことが大切です。実は、ちょっとした工夫で手数料を節約できたり、時間を効率的に使えたりするんですよ。特に「近くのATM検索」「入出金の時間帯」「硬貨対応ATMの見分け方」を知っておけば、毎日の利用がぐっと便利になります。

さらに、ゆうちょATMは全国に設置されており、出先でも使いやすいのが魅力です。ただし、提携ATMでは利用時間や手数料が違う場合があるので注意が必要です。

つまり、ATMの基本ルールや手数料対策を理解しておけば、ムダな出費を減らしながら、効率的に貯金を続けられるということですね。この記事では、初心者でも実践できる「ゆうちょATMの便利ワザ」をわかりやすく解説していきます。

3-1. 近くのATMを探す方法【営業時間/入金機/硬貨対応】

「ATMを探したけど閉まっていた…」なんて経験ありませんか?実は、ゆうちょATMは公式サイトやアプリから簡単に検索できるんです。

チェックすべきポイント:

- 営業時間(24時間対応ATMかどうか)

- 入金機対応かどうか

- 硬貨が使えるかどうか

ここが重要! 出先で困らないように、普段から「よく使うATM」をアプリに登録しておくと安心です。

3-2. 手数料を抑えるコツ【入出金の時間帯/提携ATMの注意】

「いつの間にか手数料がかかっていた…」という失敗、ありますよね。ゆうちょATMは基本無料ですが、提携ATMや時間帯によっては有料になることがあります。

手数料を抑えるコツ:

- 平日日中のゆうちょATMを優先して使う

- コンビニATMは時間帯を確認(夜間・休日は有料になる場合あり)

- 提携銀行のルールを事前にチェック

ここが重要! たった数百円でも積み重なると大きな差。ATM利用は“無料の時間帯”を徹底活用しましょう。

3-3. ATMでの預入/出金/記帳の基本【500円玉貯金の両替ポイント】

ATMは入金・出金・記帳の基本操作を押さえておけば安心です。さらに、500円玉貯金をしている人は「両替対応ATM」を知っておくと便利!

ATMの基本操作:

- 預入 → 通帳 or キャッシュカードで入金

- 出金 → 時間帯を選んで手数料ゼロに

- 記帳 → 通帳を入れるだけで履歴確認

ここが重要! 500円玉貯金を続けるなら、両替無料回数や硬貨対応ATMを賢く利用しましょう。

積立で“自動的に貯まる”を仕組み化【定期/定額/自動振替】

「気づいたらお金が貯まっていた!」そんな仕組みをつくるには、積立貯金の自動化がカギになります。定期的に一定額を口座から引き落とす「自動積立」や、まとまったお金を預ける「定期・定額貯金」を組み合わせれば、無理せずコツコツ貯められるんです。

実は、積立は金利や満期の設定によって利息の増え方も変わるため、自分のライフプランに合った方法を選ぶことが重要です。また、毎月の積立額を「手取りの何割にするか」で将来の貯蓄スピードも大きく違ってきますよね。

つまり、積立の仕組みを生活に組み込むことが、最もストレスなく貯金を増やす近道ということです。この記事では、初心者でもわかりやすく「定期貯金・定額貯金のメリット」「毎月の積立額の目安」「継続できる工夫」を具体的に解説していきます。

4-1. 定期貯金・定額貯金の違いとメリット【金利/満期/利息】

「定期貯金と定額貯金ってどう違うの?」と迷う人も多いですよね。実は、どちらも“お金を預けて増やす仕組み”ですが、特徴が異なります。

特徴まとめ:

- 定期貯金:一度にまとまった金額を預ける/満期まで引き出しに制限あり/金利がやや高め

- 定額貯金:毎月一定額をコツコツ積み立てる/10年満期が基本/途中でも利息がつく

- 利息:どちらも普通預金より有利で、長期的に続けるほど効果が大きい

ここが重要! 「一括で預けられるなら定期」「コツコツ続けたいなら定額」と使い分けましょう。

4-2. 毎月の積立金額設定【手取りの何割?月5万/10万の現実ライン】

「毎月いくら積立すればいいの?」という疑問は多いですよね。答えはシンプルで、手取り収入の2割前後を目安に積立するのが理想です。

積立額の目安:

- 手取り20万円 → 月4万円(まずは2万円からでもOK)

- 手取り25万円 → 月5万円(生活費を圧迫しない範囲で)

- 手取り30万円 → 月6〜10万円(将来資金を加速)

ここが重要! いきなり高額では続きません。**「最初は少額→徐々に増やす」**のが継続のコツです。

4-3. 自動積立・封筒貯金・365日貯金シートで継続力UP

積立を長く続けるには、仕組みと工夫が必要です。実は「ゲーム感覚でできる方法」もあるんですよ。

継続の工夫:

- 自動積立:給料日に自動振替で“強制的に”貯まる

- 封筒貯金:生活費を項目別に封筒に分けるアナログ管理

- 365日貯金シート:毎日コツコツ数字を塗って達成感を得る

ここが重要! 「仕組み化+楽しさ」を組み合わせることで、無理なく長く続けられます。

教育資金をゆうちょで準備【学資・児童手当・大学資金】

子どもの教育資金は「気づいたら全然足りない…」と後悔しやすい出費のひとつです。特に大学進学時にはまとまった費用が必要になるため、早めに計画的に準備することが大切なんです。

ゆうちょ銀行なら、学資保険に頼らずとも「定期貯金」や「自動積立」でシンプルに教育資金を増やしていくことができます。さらに、毎月支給される児童手当を全額“先取り貯金”に回すだけでも、18年間で大きな資金になるんですよ。

つまり、学資保険と貯金の使い分けを理解し、児童手当を確実に教育費へ積み立てる仕組みを作ることが、大学資金を安心して用意するポイントです。この記事では「学資保険と貯金の違い」「児童手当の先取り術」「18年シミュレーション」をわかりやすく解説していきます。

5-1. 学資保険と貯金の使い分け【リスク/受取時期/解約】

子どもの教育費は人生の三大出費のひとつ。学資保険を検討する人も多いですが、貯金との違いを理解することが大切です。

比較ポイント:

- 学資保険:強制的に積立できる/保険としての保障付き/途中解約すると元本割れのリスク

- 貯金:流動性が高く自由に使える/利息は少ないがリスクが小さい/目的外にも利用できる

ここが重要! 「確実に貯めたいなら学資保険」「柔軟性を重視するなら貯金」と使い分けるのが安心です。

5-2. 児童手当は全額“先取り貯金”へ【口座振替の設定術】

実は、児童手当をそのまま生活費に使ってしまう家庭も多いんです。でも、全額を教育資金に先取り貯金すれば、まとまった資金になります。

活用の流れ:

- 児童手当の振込口座を「教育資金専用口座」に設定

- 使わずにそのまま積立(年数回まとめて定額貯金もOK)

- 大学入学時に大きな教育資金として活用

ここが重要! 「児童手当=全額貯金」とルール化すれば、無理なく教育費が貯まります。

5-3. 大学資金の貯金プラン【18年シミュレーション/目安額】

大学進学時には数百万円が必要です。シミュレーションで早めに見積もることが欠かせません。

目安の資金:

- 国公立大学:約250〜300万円

- 私立文系:約400〜500万円

- 私立理系:約600〜800万円

18年間で貯める場合:

- 毎月2万円積立 → 約430万円

- 毎月3万円積立 → 約650万円

ここが重要! 「18年」という時間を味方にすれば、無理なく大学資金を準備できます。

老後に備える資産形成【ゆうちょ×NISA×iDeCo】

「老後のお金、いったいどれくらい必要なんだろう?」と不安になりますよね。実は、老後資金を安心して準備するには、ゆうちょ銀行での貯金に加えて、NISAやiDeCoを組み合わせることがとても効果的なんです。

NISAは投資の利益が非課税になる制度で、積立や成長投資枠を活用すれば長期的に効率よく資産を増やせます。また、iDeCoは掛金が全額所得控除になるため、節税しながら老後の年金を上乗せできるのが強みです。

つまり、銀行の安全性と税制優遇のある制度を両立させれば、「貯金+投資」でバランスよく老後資金を形成できるということですね。この記事では「NISAの活用法」「iDeCoの節税メリット」「50代からの巻き返しプラン」までわかりやすく解説していきます。

6-1. NISA制度の使い方【つみたて枠/成長投資枠/非課税の威力】

「老後資金は年金だけで足りるの?」と不安になりますよね。そこで活用したいのがNISA制度。投資で得た利益が非課税になる強力な仕組みです。

活用のポイント:

- つみたて枠:長期・分散投資に最適。毎月少額でコツコツ積立。

- 成長投資枠:株式やETFに投資して高いリターンを狙える。

- 非課税の威力:通常なら約20%かかる税金がゼロ。

ここが重要! NISAは「長く続けるほどメリットが大きい」制度。早めに始めて時間を味方につけましょう。

6-2. iDeCoで年金上乗せ【節税/掛金上限/受取時の税金】

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金がそのまま所得控除になるため、節税効果が大きいのが特徴です。老後資金を増やすだけでなく、現役時代の税負担を減らせます。

仕組みとメリット:

- 節税効果:掛金全額が所得控除。住民税・所得税が軽くなる。

- 掛金上限:自営業・会社員・公務員など立場で金額が異なる。

- 受取時の税制優遇:退職金控除や年金控除が使える。

ここが重要! iDeCoは「長期運用+節税」のW効果。老後資金づくりの必須ツールです。

6-3. 老後資金の目安と準備ロードマップ【50代からの巻き返し】

老後資金は「夫婦で2,000万円問題」とも言われます。実際に必要な金額は生活スタイルで変わりますが、平均的には1,500〜2,500万円が目安です。

準備ロードマップ:

- 20〜30代:NISAで長期積立を開始

- 40代:教育費と並行してiDeCoで老後資金を積立

- 50代以降:支出を抑えつつ、貯金と投資の割合を見直す

ここが重要! 「今さら遅い」と思う50代でも、固定費削減+積立強化で十分巻き返せます。

金融資産の管理と見直し【平均貯蓄額/生活費/リスク】

「自分の貯金って、同年代と比べて少ないのかな?」そんな不安を感じたことはありませんか。実は、年代別の平均や中央値を知っておくことで、自分の資産がどの位置にあるのかを客観的に把握できるんです。

さらに、貯金を増やすには収入アップよりも生活費の見直しが効果的。特に通信費や保険、サブスクなどの固定費は、毎月コツコツ削減するだけで年間数十万円の違いにつながります。

また、将来の資産形成には「貯金」と「投資」のバランスが欠かせません。リスクを避けたいからと預金だけに頼ると資産が増えにくく、逆に投資に偏りすぎると不安定になってしまいます。

つまり、金融資産を定期的に見直すことが、将来の安心と効率的な資産形成につながる近道なんです。この記事では「年代別の平均貯蓄額」「生活費の削減ポイント」「貯蓄と投資の割合の考え方」をわかりやすく解説していきます。

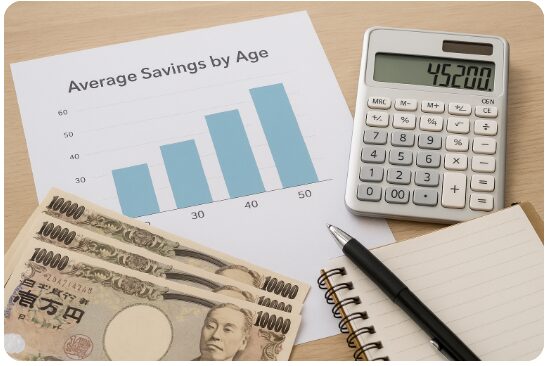

7-1. 年代別“貯金額の中央値・平均”を把握して目標設定

「自分の貯金額って少ないのかな?」と気になる方も多いはず。総務省や金融広報の調査によると、年代別の中央値と平均値には大きな差があります。

年代別目安(中央値):

- 20代:約100万円

- 30代:約300万円

- 40代:約600万円

- 50代:約1,000万円

ここが重要! 平均値よりも「中央値」を参考にして、自分の現状と目標を比較するのが現実的です。

7-2. 生活費の見直し:固定費削減チェックリスト(通信/保険/サブスク)

「節約しても全然お金が残らない…」という人は、変動費よりも固定費の見直しが効果的です。

チェックリスト:

- 通信費 → 格安SIMや光回線プランの見直し

- 保険 → 入りすぎていないか?掛け捨て型で十分な場合も

- サブスク → 使っていないサービスを解約

ここが重要! 固定費を減らせば“毎月自動で貯金額が増える”仕組みができます。

7-3. 資産運用のリスクとメリット【貯蓄と投資の違い/割合の決め方】

お金を増やすには、貯金だけでなく投資も必要。でも「リスクが怖い」という人も多いですよね。

違いとバランス:

- 貯金:元本保証。流動性◎。ただし増えにくい。

- 投資:リスクあり。長期的にはインフレ対策になる。

- 割合の目安:生活防衛資金(6か月分)を確保して、残りを投資へ。

ここが重要! 「守り(貯金)」と「攻め(投資)」を両立させることで、安心と成長のバランスが取れます。

目標設定と達成術【先取り・自動化・家計管理】

「毎月ちゃんと貯金しよう」と思っていても、気づけば使ってしまう…そんな経験はありませんか?実は、目標設定と仕組みづくりができていないと、なかなか計画通りにお金は貯まらないんです。

まず大切なのは、毎月の収支を可視化すること。家計簿アプリやエクセル、ゆうちょの通帳記帳を活用すれば、自分のお金の流れが一目でわかります。そして、目標未達を防ぐには「別口座管理」や「自動振替」で、貯金を先取りする仕組みをつくることがポイントです。

つまり、給料日=貯金日と決めて自動化するだけで、自然とお金が貯まる環境が整うということですね。この記事では「収支の見える化」「目標達成の仕組み化」「先取り貯金のコツ」を初心者向けにわかりやすく解説していきます。

8-1. 毎月の収支可視化【家計簿アプリ/エクセル/通帳記帳】

「お金がどこに消えているのかわからない…」そんな悩みを解決する第一歩は、収支の可視化です。記録するだけで、無駄な支出が自然と浮き彫りになります。

収支を見える化する方法:

- 家計簿アプリ → 自動連携で手間なく管理

- エクセル → 自分流にカスタマイズして分析可能

- 通帳記帳 → 現金派でも手軽に支出確認

ここが重要! “把握できないものは改善できない”。まずは「見える化」から始めましょう。

8-2. 目標未達を防ぐ仕組み【別口座管理/口座貯金/タンス貯金の注意】

「貯金するつもりが、結局使ってしまった…」そんな失敗を防ぐには、お金を分けて管理する仕組みが有効です。

おすすめの管理法:

- 目的別に口座を分ける(生活費用・貯金用・旅行用)

- タンス貯金は紛失や災害リスクがあるので注意

- ボーナスや臨時収入は“貯金用口座”に直行

ここが重要! 「使えるお金」と「使わないお金」を明確に分けることで、目標未達を防げます。

8-3. 先取り貯金のコツ【給料日に自動振替/用途別サブ口座】

「残ったら貯金」ではなく、「先に貯金して残りで生活」するのが成功の秘訣です。

実践のコツ:

- 給料日に自動振替を設定して“強制的に”貯金

- サブ口座を用途ごとに分ける(教育費・老後資金など)

- 少額でもOK。まずは月1万円から始めて習慣化

ここが重要! 先取り貯金は“仕組みで強制的に積み立てる”のが長続きの秘訣です。

家計の“いま”を知る→改善する【実態と行動プラン】

「お金が貯まらない原因がよくわからない…」そんな悩みを抱える人は多いですよね。実は、貯金を増やす第一歩は家計の“いま”を正しく把握することなんです。現状を見える化すれば、改善ポイントが自然と見えてきます。

家計簿アプリやエクセル、簡単な週次レビューを取り入れるだけで、無駄な支出や改善余地が一目でわかります。また、世帯の平均貯蓄額と自分の貯金額を比較することで、目標設定もしやすくなるんです。

さらに、今日から始められる生活改善として、節約と貯金を楽しく続けるコツを取り入れれば、ストレスなく資産を積み上げられます。

つまり、「家計を知る→改善する」の流れを習慣化することが、効率的にお金を増やす近道ということですね。この記事では「家計簿の活用法」「世帯平均との比較」「生活改善習慣」をわかりやすく解説していきます。

9-1. 家計簿の付け方と活用法【週次レビュー/支出分類テンプレ】

家計簿は「つけるだけ」で満足してしまいがち。大切なのは振り返りと活用です。

家計簿を活かすコツ:

- 週に一度“お金のレビュー”をする

- 支出を固定費・変動費に分類する

- テンプレを活用して記録を習慣化

ここが重要! 家計簿は“分析と改善”までやってこそ意味があります。

9-2. 世帯の平均貯蓄額と自分の立ち位置【リアル貯金額の棚卸し】

「うちは他の家庭より貯金が少ない?」と不安になることもありますよね。実際の平均・中央値を把握して、自分の立ち位置を確認しましょう。

目安の例(中央値):

- 30代世帯 → 約300万円

- 40代世帯 → 約600万円

- 50代世帯 → 約1,000万円

ここが重要! 平均より中央値を参考にし、「リアルな比較」で自分の資産状況を見直すことが大切です。

9-3. 今日からできる生活改善【節約と貯金ブログ的習慣10】

大きな節約は難しくても、小さな習慣を積み重ねることでお金は確実に貯まります。

おすすめ習慣10:

- コンビニは週に2回まで

- 飲み物はマイボトル持参

- サブスクを3か月ごとに見直し

- 家計簿アプリを毎日チェック

- ポイント還元を生活に取り入れる

- 電気代は契約プランを比較

- 保険は年1回見直し

- 週末に作り置きで食費を削減

- クレジット明細を毎月チェック

- ボーナスは半分を貯金へ

ここが重要! “無理のない改善”を積み重ねることが、長期的な資産形成につながります。

結論

ゆうちょ銀行の強みは、全国に広がるATM網や手数料の優遇、そして「定額貯金」や「自動積立」を使った**“仕組み化された貯金術”**にあります。本記事では、ライフステージに応じた貯金戦略から教育資金や老後資金の準備、さらにNISA・iDeCoとの組み合わせまで、幅広く解説してきました。

ここが重要!

貯金は「気持ち」だけでは続きません。大切なのは、自動化・先取り・見える化の3つを生活に組み込むことです。給料日に自動振替を設定し、家計簿アプリや通帳で進捗を確認すれば、無理なくお金は貯まっていきます。

また、児童手当の先取り貯金や老後に向けたiDeCoの活用など、制度を賢く使うことで、将来の安心につながる資産形成が可能になります。さらに、固定費の見直しや投資とのバランスを意識すれば、「お金が貯まらない不安」を解消し、計画的に資産を増やせます。

つまり、今日からできる小さな一歩こそが、未来の大きな安心につながるということです。まずは、**「給料日の先取り貯金」や「ATM手数料ゼロの活用」**といった簡単な行動から始めてみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント