イーサリアムは、ビットコインに次ぐ時価総額を誇る暗号資産であり、ブロックチェーンの進化を牽引する存在として注目を集めています。特にスマートコントラクトやdApp(分散型アプリケーション)の基盤として利用され、NFTやDeFiといった新しい金融・デジタル領域を支えている点が大きな特徴です。

さらに、近年はレイヤー2(L2)による手数料削減や処理速度の向上、ステーキング制度の普及、そしてETH現物ETFの動向など、投資家・開発者の双方にとって見逃せないトピックが増えています。

この記事では、イーサリアムの基礎知識からdApp開発の流れ、スマートコントラクトの仕組み、L2ソリューションの進化、そして今後の市場予測までを徹底解説。初心者でもわかりやすく、開発や投資のヒントを得られる内容にまとめています。

イーサリアムとは?基礎知識と特徴【イーサリアムとは/将来性/ビットコイン違い】

イーサリアムは、ビットコインに次ぐ知名度と時価総額を誇る暗号資産であり、ブロックチェーンの「第二世代」と呼ばれる革新的な存在です。単なる仮想通貨としての役割にとどまらず、スマートコントラクトを用いた自動契約の仕組みを持ち、NFTやDeFi(分散型金融)などの基盤として幅広く利用されています。

また、イーサリアムの通貨単位であるETHは、送金や決済だけでなく、アプリ開発・資金調達・DAO運営など多様な用途に活用可能。特にプログラムを直接ブロックチェーン上で動かせる点が、ビットコインとの最大の違いです。

本章では、イーサリアムの概要・基本的な仕組み・ビットコインとの違いを初心者でも理解できるように解説していきます。つまり、「なぜイーサリアムが注目され、将来性が期待されるのか」を整理する内容となっています。

1-1: イーサリアムの概要【スマートコントラクト/ETH/用途】

実は、イーサリアムはビットコインに次ぐ規模を持つブロックチェーンであり、ただの暗号資産ではなく「アプリの基盤」 として利用されているんです。

その中心にあるのが「スマートコントラクト」で、契約や取引を自動で実行できる仕組みを提供しています。

イーサリアムの主な用途:

- ETH(イーサ):ガス代(手数料)や送金に使われる通貨

- スマートコントラクト:契約・決済を自動で処理

- DeFiやNFT:新しい金融サービスやデジタル資産の基盤

- DAO:分散型組織の運営に活用

ここが重要!

イーサリアムは「通貨」だけでなく「アプリケーションのプラットフォーム」として機能している点が最大の特徴です。

1-2: 仕組みをわかりやすく解説【ブロックチェーン/ガス代/手数料】

イーサリアムは世界中のノードによって支えられるブロックチェーンで、中央管理者がいなくても安全に動作します。

ただし利用には ガス代(手数料) が必要で、取引が増えると手数料も高騰する仕組みです。

仕組みのポイント:

- 取引が発生 → ネットワーク全体で承認

- 承認作業に必要なコストが「ガス代」

- 混雑時にはガス代が高くなる(利用者が多いほど負担増)

つまり、便利さの裏側には「コスト」がある ということですね!

1-3: ビットコインとの違い【イーサリアムvsビットコイン/使い道/発行上限】

ビットコインとイーサリアムはよく比較されますが、目的や仕組みに大きな違いがあります。

- ビットコイン:デジタルゴールドとして「価値の保存」に特化

- イーサリアム:アプリ・契約・NFTなど「実用性」に重点

- 発行上限:ビットコインは2,100万枚、イーサリアムは上限なし(バーン機能で調整)

ここが重要!

ビットコインは「資産保全」、イーサリアムは「サービスの基盤」として、それぞれ違う役割を持っています。投資判断ではこの違いを理解することが欠かせません。

dApp開発の基本概念【dAppとは/中央集権型との違い/利点】

dApp(分散型アプリケーション)は、ブロックチェーン技術を活用した次世代のアプリケーションです。従来のアプリはサーバーに依存して動作しますが、dAppはブロックチェーン上に直接構築されるため、管理者を介さずに利用できます。つまり、**「誰かが操作できない仕組み」**が強みとなるわけです。

さらに、dAppはオンチェーンとオフチェーンを組み合わせることで、柔軟かつ効率的に動作します。金融・ゲーム・SNS・NFTマーケットなど、既にさまざまな分野で活用が進んでおり、透明性・検閲耐性・トークン連携といったメリットがあります。

本章では、dAppの基本的な概念から、その強みや中央集権型アプリとの違いまでを初心者にもわかりやすく解説していきます。

2-1: dAppとは何か【分散型アプリ/オンチェーン/オフチェーン】

実は、dApp(分散型アプリケーション)は 中央管理者がいなくても動作するアプリ のことなんです。

取引やデータはブロックチェーンに記録されるため、透明性と信頼性が確保されます。

dAppの基本要素:

- オンチェーン:契約やデータをブロックチェーン上で処理

- オフチェーン:重い処理や一部データを外部サーバで処理

- 分散性:管理者なしで全体が自律的に動く仕組み

ここが重要!

dAppは「改ざんされにくく」「停止しにくい」仕組みを持つため、次世代のアプリ基盤として注目されています。

2-2: dAppの強み【検閲耐性/透明性/トークン連携】

dAppの魅力は、従来のアプリにない 強み にあります。特に「検閲耐性」と「透明性」は大きな特徴です。

dAppの強み:

- 検閲耐性:政府や企業が勝手にサービスを止めにくい

- 透明性:すべての取引やコードが公開されており、誰でも確認可能

- トークン連携:アプリ内で暗号資産やNFTをシームレスに利用可能

つまり、ユーザー自身が主体となって利用できるアプリ がdAppなんです!

2-3: 中央集権型との違い【サーバ不要/信頼最小化/UXの課題】

通常のアプリはGoogleやAppleのような 中央管理サーバ に依存していますが、dAppは違います。

中央集権型とdAppの違い:

- サーバ不要:ブロックチェーン上で完結

- 信頼最小化:特定の管理者を信用する必要がない

- UXの課題:ウォレット接続や手数料で操作が難しい場合もある

ここが重要!

dAppは「自由度が高い反面、使いやすさに課題がある」点を理解することが大切です。

スマートコントラクトを理解する【Solidity/動作/セキュリティ】

スマートコントラクトは、イーサリアムをはじめとするブロックチェーンの中核を担う技術です。これは**「条件を満たすと自動で契約が実行されるプログラム」**で、第三者を介さずに安全かつ透明性の高い取引を可能にします。

例えば、NFTの発行やDeFi(分散型金融)の取引、DAOでの投票システムなど、幅広いユースケースに活用されています。人の手を介さずに実行されるため、改ざんリスクの低減や効率化が期待できるのが大きな魅力です。

本章では、スマートコントラクトの基本的な概念から、その仕組みや動作の流れ、さらに開発環境の選び方までを解説します。初心者でも理解できるよう、Solidityやガス代、開発ツールについてもわかりやすく紹介していきます。

3-1: スマートコントラクトとは【自動執行/条件分岐/イベント】

スマートコントラクトとは 契約を自動で実行するプログラム のことです。

「もしAが起きたらBを実行する」というルールをコード化し、ブロックチェーン上で動かします。

特徴:

- 自動執行:人の介入なしで取引を実行

- 条件分岐:「if/then」のようなルールが組める

- イベント管理:特定の条件で通知や処理を発火

つまり、スマートコントラクトは「信頼できる自動契約書」なんです!

3-2: 仕組みと動作【ABI/ガス/状態遷移/イベントログ】

スマートコントラクトの内部では、さまざまな仕組みが動いています。

仕組みのポイント:

- ABI(Application Binary Interface):コントラクトと外部アプリの橋渡し

- ガス代:処理に必要な手数料

- 状態遷移:契約内容の変化をブロックに記録

- イベントログ:取引や動作の記録を残す

ここが重要!

ガス代の高さや効率性は、アプリの使いやすさに直結するため必ず理解しておきましょう。

3-3: 開発環境の選び方【Hardhat/Foundry/Remix IDE】

スマートコントラクトを開発するには、ツール選びが欠かせません。

主な開発環境:

- Hardhat:本格的なプロジェクト開発に最適

- Foundry:Rustベースで高速なテストが可能

- Remix IDE:ブラウザ上で動作し初心者に使いやすい

ここが重要!

初心者は「Remix」、中級者以上は「Hardhat」や「Foundry」を選ぶのが効率的です。

イーサリアム開発環境の構築【ウォレット/ノード/ツール】

イーサリアムでのdAppやスマートコントラクト開発を始めるには、開発環境の構築が欠かせません。基盤となるツールを正しく整えることで、学習や実装がスムーズに進み、エラーを最小限に抑えることができます。

開発に必要なツールは、Node.jsやMetaMask、VS Code、ethers.jsなど。さらに、テストネットやノード接続のためにAlchemyやInfuraといったサービスを利用すれば、実際のブロックチェーンと同じ環境で開発可能です。

また、IDE(統合開発環境)にSolidityプラグインやコード整形機能を導入することで、開発効率やセキュリティも向上します。本章では、初めての人でも迷わず始められるよう、イーサリアム開発に必要なツールやネットワーク接続の手順をわかりやすく解説します。

4-1: 必要ツール【Node.js/MetaMask/VS Code/ethers.js】

イーサリアム開発を始めるには、まず基本的なツールをそろえる必要があります。

これらを準備することで、スムーズにdApp開発をスタートできます。

主なツール:

- Node.js:開発環境を支える基盤(パッケージ管理も可能)

- MetaMask:ウォレット兼テスト用アプリ

- VS Code:人気のコードエディタで拡張機能も豊富

- ethers.js:ブロックチェーンとやり取りするためのライブラリ

ここが重要!

「Node.js+MetaMask+VS Code+ethers.js」の4点セットは、イーサリアム開発の基本装備です。

4-2: ノード接続とネットワーク【RPC/Alchemy/Infura/テストネット】

ブロックチェーンと直接やり取りするには ノード接続 が欠かせません。

自前でノードを立てる方法もありますが、開発では外部サービスを利用するのが一般的です。

ノード接続の方法:

- RPC接続:ブロックチェーンとのやり取りの基本

- Alchemy / Infura:便利なノード提供サービス

- テストネット:本番前に動作確認できる環境(Sepoliaなど)

つまり、開発時はテストネットを活用し、InfuraやAlchemyで接続するのが効率的です!

4-3: IDEと拡張機能【Solidityプラグイン/コード整形/型安全】

コーディング効率を上げるには、IDE(統合開発環境)の活用が必須です。

特にVS Codeに拡張機能を入れると、Solidity開発が快適になります。

おすすめの拡張機能:

- Solidityプラグイン:コード補完や構文チェックが可能

- Prettier:コード整形ツールで可読性を向上

- 型安全サポート:バグを減らすために導入したい機能

ここが重要!

IDEを整えることで「効率アップ×ミス防止」を両立できます。

EthereumでのdApp開発手順【設計/デプロイ/テスト】

イーサリアムでdAppを開発する流れは、大きく分けて「要件定義と設計 → 実装とデプロイ → テストとデバッグ」という3つのステップで進みます。事前に仕様やトークノミクスを整理することで、後の修正コストを大幅に減らせるのがポイントです。

開発ではSolidityでのスマートコントラクト実装から始まり、コンパイル後にテストネットへデプロイして動作を検証します。さらに、ユニットテストやフォークテストを組み合わせれば、想定外のバグや脆弱性を防ぎやすくなります。

つまり、効率的な開発のためには「設計の精度」と「テストの徹底」がカギ。これらを意識することで、より安全で実用的なdAppをリリースできるのです。

5-1: 要件定義と設計【仕様/権限/トークノミクス】

dApp開発では、最初の設計が成功のカギを握ります。

目的や利用者を明確にし、どんなトークンや機能を持たせるかを整理しましょう。

設計のポイント:

- 仕様:アプリが何を実現するか

- 権限:誰がどの機能を使えるか

- トークノミクス:トークンの役割や報酬設計

ここが重要!

設計が甘いと後から修正コストが増えるため、要件定義をしっかり固めましょう。

5-2: 実装~デプロイ【Solidity→コンパイル→デプロイ/検証】

設計が固まったら、次はスマートコントラクトを実装します。

Solidityでコードを書き、テストを経てブロックチェーンにデプロイする流れです。

実装の流れ:

- Solidityでコントラクトを記述

- コンパイルしてエラーをチェック

- テストネットにデプロイ

- 検証ツールでコードを確認

つまり、テストネットでの検証を必ず挟むことが、安全な開発につながります!

5-3: テストとデバッグ【ユニットテスト/フォークテスト/スクリプト】

dApp開発では、テストとデバッグが非常に重要です。

本番環境に直接デプロイすると、大きなリスクを伴うため注意しましょう。

テスト手法:

- ユニットテスト:小さな機能単位で動作確認

- フォークテスト:実際のネットワークを複製して動作を検証

- スクリプト:繰り返し処理やシナリオを自動化

ここが重要!

十分なテストを行うことで、資金ロスやセキュリティ事故を防げます。

トークン基礎と価格動向の基礎知識【ETH/ERC規格/チャート】

イーサリアム投資を考える上で欠かせないのが、ETHそのものとERC規格トークンの違い、そして価格動向を理解することです。トークンの仕組みを知っておけば、NFTやDeFiなどの最新ユースケースにも応用でき、投資判断がより正確になります。

また、ETHの価格は過去のチャートやリアルタイムのボラティリティを見ながら分析することで、将来のトレンドを読み解くヒントになります。特に急騰や下落時の値動きを把握しておくことは、リスク管理に直結する重要ポイントです。

さらに、ETHを取引所で購入する際は、口座開設・送金・ガス代節約といった実務的な知識も必須。仕組み・価格分析・取引方法を一体的に理解しておくことで、初心者でも安心してイーサリアム投資を始められるのです。

6-1: ETHとERCトークンの違い【ERC-20/721/1155/ユースケース】

実は、イーサリアムには「ETH」と「ERCトークン」の2つが存在するんです。

ETHはイーサリアムの基軸通貨であり、ガス代の支払いに使われます。一方、ERCトークンは標準規格に基づいて発行される独自トークンです。

主なERC規格:

- ERC-20:最も一般的。DeFiや取引所トークンに利用

- ERC-721:NFT(非代替トークン)の規格

- ERC-1155:NFTとFTを両方扱えるマルチトークン規格

ここが重要!

ETHは基盤、ERCは用途特化。投資や利用シーンによって使い分けが必要です。

6-2: 価格チャートの見方【リアルタイム/過去推移/ボラティリティ】

仮想通貨投資では、チャート分析が必須ですよね?

リアルタイムで価格を追い、過去推移やボラティリティを理解することがリスク管理につながります。

注目ポイント:

- リアルタイム価格:常に変動するため、取引所アプリで確認

- 過去推移:長期チャートを見るとトレンドがわかる

- ボラティリティ:価格変動の大きさをチェックしてリスクを把握

つまり、価格チャートは「今の相場」と「将来の予測」をつなぐヒントなんです!

6-3: 取引所でのETHの買い方【口座開設/送金/ガス代節約】

ETHを購入するのは意外と簡単です。

国内取引所を利用すれば、初心者でもスムーズに買えます。

購入ステップ:

- 取引所の口座開設(本人確認+マイナンバー提出)

- **入金(円入金)**をしてETHを選択

- 購入ボタンを押すだけで保有可能

- 必要に応じてMetaMaskへ送金(ガス代に注意)

ここが重要!

送金の際はガス代を節約するため、混雑時間を避けるのがコツです。

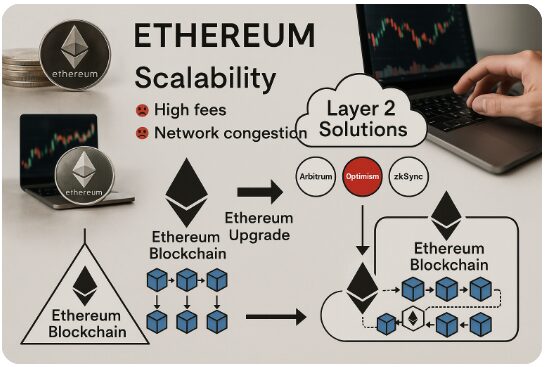

スケーラビリティ対策【レイヤー2/Ethereumアップグレード】

イーサリアムは世界中で利用が拡大していますが、その一方で 手数料の高騰やネットワーク混雑 といったスケーラビリティの課題が顕著になっています。取引が集中すると処理速度が低下し、ユーザー体験に悪影響を与えることも少なくありません。

この問題を解決するために進められているのが、Ethereumアップグレード と レイヤー2(L2)ソリューション です。コンセンサスの移行や手数料最適化はもちろん、L2を活用することでスループットを大幅に改善し、より多くのアプリケーションやユーザーが快適に利用できる環境が整いつつあります。

特に Arbitrum・Optimism・zkSync などのL2技術は、既に実用化が進み、DeFiやNFTの取引でも広く活用されています。今後のイーサリアム投資や開発を考える上で、これらのスケーラビリティ対策を理解することは欠かせないポイントです。

7-1: 現状の課題【手数料高騰/混雑/スループット】

イーサリアムの課題は、やはりスケーラビリティ問題です。

ユーザー増加によりガス代が高騰し、取引処理が遅れることもあります。

主な課題:

- 手数料高騰:数千円以上かかることも

- 混雑:人気NFTやDeFi利用時に遅延

- スループット不足:1秒あたりの処理数が限られている

つまり、今のままでは「使いにくいブロックチェーン」になりかねないんです。

7-2: アップグレードの影響【コンセンサス移行/手数料最適化】

イーサリアムは進化を続けています。

特にPoWからPoSへの移行(The Merge)は歴史的な転換点でした。

アップグレードの効果:

- コンセンサス移行でエネルギー効率を改善

- 手数料最適化の仕組みが導入され、安定化に貢献

- 将来的にはスループット大幅改善も期待

ここが重要!

アップグレードは投資家にとっても長期的な価格上昇要因となります。

7-3: L2の活用【Arbitrum/Optimism/zkSync/ブリッジ】

現在のイーサリアムを支えているのが**レイヤー2(L2)**の存在です。

取引をオフチェーン処理することで、手数料と速度を改善しています。

代表的なL2:

- Arbitrum:手数料が安く、多くのdAppが対応

- Optimism:ユーザー数が急増中

- zkSync:ゼロ知識証明でセキュリティと効率を両立

つまり、今後のイーサリアム利用は「L2+ETH」がスタンダードになっていくでしょう!

資産管理とセキュリティ【ウォレット/鍵管理/監査】

イーサリアムや仮想通貨を運用するうえで欠かせないのが 資産管理とセキュリティ対策 です。どんなに価格が上昇しても、ハッキングや紛失によって資産を失えば意味がありませんよね。特にウォレットや秘密鍵の管理は、初心者から上級者まで常に意識すべき重要ポイントです。

現在主流のウォレットには MetaMask のようなソフト型、LedgerやTrezorといった ハードウェア型、さらに複数人で管理できる マルチシグ があります。それぞれにメリットと注意点があり、自分の投資スタイルに合った選択が求められます。

また、秘密鍵やリカバリーフレーズの管理方法、フィッシング詐欺への対策 も重要です。さらに、利用するスマートコントラクトが安全かどうかを確認するために 監査や権限設計のチェック も欠かせません。資産を守るためには、技術的な仕組みと実践的なセキュリティ対策をセットで理解しておくことが大切です。

8-1: ウォレット比較【MetaMask/ハードウェア/マルチシグ】

仮想通貨の管理で欠かせないのがウォレット選びですよね。

実はウォレットには複数の種類があり、セキュリティと利便性のバランスを取ることが重要なんです。

代表的なウォレット:

- MetaMask:ブラウザやスマホで使える利便性No.1

- ハードウェアウォレット:オフライン管理でハッキングに強い

- マルチシグウォレット:複数の署名が必要でセキュリティ性が高い

ここが重要!

少額はソフトウォレット、大事な資産はハードウォレットで守る「使い分け」が鉄則です。

8-2: ベストプラクティス【秘密鍵/フレーズ/フィッシング対策】

ウォレットを使う際に守るべきルールがあります。

特に秘密鍵やリカバリーフレーズの管理は命綱ともいえる部分です。

守るべきポイント:

- 秘密鍵やフレーズはオフラインで保管(紙や金属プレートがおすすめ)

- フィッシングサイトに注意(本物のURLを必ず確認)

- 2段階認証やパスワード管理ツールを併用

つまり、「便利さ」より「安全性」を優先することが長期運用のカギなんです!

8-3: コントラクトの安全性【監査/脆弱性/権限設計】

dAppやDeFiを利用する際、見落としがちなのがコントラクトの安全性です。

どんなに有名なプロジェクトでも、監査不足や脆弱性が原因でハッキングされる事例は多くあります。

安全性チェックのポイント:

- 第三者監査を受けているか

- オープンソースでコードが公開されているか

- 管理者権限が分散されているか

ここが重要!

投資する前に「このプロジェクトは安全設計がされているか」を確認する習慣を持ちましょう。

イーサリアムの将来性と市場動向【DeFi/NFT/価格予想】

イーサリアムは、ビットコインに次ぐ時価総額を誇る暗号資産であり、その将来性は 価格予想・DeFi・NFT・企業導入 など多角的な視点から注目されています。投資家にとっては、単なる投機対象ではなく、実需と成長性を持つプラットフォームとして理解することが重要ですよね。

今後のポイントとしては、長期的な価格トレンドやETH現物ETFの動向、DeFi・NFT市場の拡大 が挙げられます。さらに、レイヤー2の普及によってガス代が下がり、ユーザーの利用環境が改善されれば、採用が加速する可能性も高いです。

また、すでに大企業による サプライチェーン管理やID認証の実証実験 も進んでおり、エンタープライズ領域での活用が広がれば、ETHの需要は一段と高まるでしょう。つまり、イーサリアムの市場動向を押さえることは、投資戦略だけでなく今後のWeb3の方向性を見極める上でも欠かせないのです。

9-1: 価格予想と投資視点【長期トレンド/ETF動向/時価総額】

イーサリアムは今後も長期的に注目される資産です。

特にETF承認や機関投資家の参入が価格を押し上げる要因になる可能性があります。

注目すべき視点:

- 長期トレンド:ビットコインに次ぐ主要資産として定着

- ETF動向:承認されれば資金流入が拡大

- 時価総額:アップグレードによる需要増加で成長余地あり

つまり、投資視点では「短期のボラティリティ」より「長期の成長性」を重視すべきなんです!

9-2: DeFi・NFTの成長【ユースケース/手数料最適化/L2拡大】

イーサリアムの強みは、単なる仮想通貨ではなくプラットフォームである点です。

DeFiやNFTの急成長が、ネットワーク全体の価値を押し上げています。

成長分野の例:

- DeFi:レンディングやステーキングで資金効率を高める

- NFT:アート・音楽・ゲームなど幅広いユースケース

- L2拡大:ガス代削減とスピード改善でユーザー増加

ここが重要!

DeFiとNFTの普及はETHの需要を直接押し上げる大きな要因です。

9-3: 企業導入と採用事例【エンタープライズ/サプライチェーン/ID】

実はイーサリアムは、企業領域でも導入が進んでいるんです。

特にサプライチェーンやID管理の分野での活用が広がっています。

導入事例:

- エンタープライズ利用:金融機関のブロックチェーン実証実験

- サプライチェーン:流通経路の透明性を確保

- ID管理:分散型IDで個人情報を安全に扱う仕組み

つまり、イーサリアムは「投資対象」から「社会インフラ」へと進化しているということですね!

結論

イーサリアムは、単なる暗号資産を超え、スマートコントラクトやdApp開発を可能にする次世代インフラ として確立しています。特にレイヤー2の拡大やアップグレード、ETF承認の期待など、価格にも直結する要素が増えており、今後の市場成長をけん引する存在になることは間違いありません。

投資面では、ETHとERCトークンの違いを理解し、チャート分析や市場動向を踏まえた戦略を立てること が大切です。また、分散型アプリの成長や企業導入の事例からも、イーサリアムの実需はますます広がっています。つまり、長期的な視点を持ち、ポートフォリオの一部として活用すれば、安定した資産形成につながる可能性が高いということですね。

さらに、資産管理においては ウォレットの選び方やセキュリティ対策を徹底することが必須 です。MetaMaskやハードウェアウォレット、マルチシグなど、自分に合った方法を取り入れて安全に運用しましょう。

これからのWeb3時代を生き抜く上で、イーサリアムを理解し、活用することは投資家にとっても開発者にとっても大きな武器になります。今日からできることは、小額でもETHを保有し、ウォレットを使って実際に触れてみること です。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント