S&P500は、米国経済全体の動きを最も正確に映す指数として世界中の投資家から注目されています。

アップル、マイクロソフト、アマゾンなど、アメリカを代表する500社の株価をもとに算出され、「アメリカ株式市場の健康状態」を示す指標とも言われます。

つまり、S&P500に投資するということは、米国の成長企業にまとめて投資しているのと同じこと。

しかも長期的には右肩上がりの成長を続けており、インデックス投資の王道として初心者にも人気です。

また、NASDAQやNYSEといった取引所の違いを理解することで、どの銘柄がS&P500に含まれているか、どんなリスクがあるかも見えてきます。

この記事では、S&P500の仕組みや構成銘柄、日本から投資する方法、2025年の注目テーマまでを徹底解説します。

ここが重要!

S&P500は「米国市場を代表する最強の分散投資先」。

その構造と買い方を理解することが、あなたの資産形成の第一歩になります。

S&P500とは?指数の仕組みと投資での位置づけ

S&P500とは、米国を代表する500社の株価をもとに算出される株式指数のことです。

アメリカ経済の「今」を映す指標として、投資家から世界的に信頼されています。

アップルやマイクロソフト、アマゾンなど、誰もが知る巨大企業が数多く含まれており、この指数ひとつで米国市場全体に分散投資できるのが最大の魅力です。

また、S&P500は「時価総額加重平均」で構成されており、企業の規模が大きいほど指数への影響も大きくなります。

この仕組みにより、米国経済の実態に近い動きを再現できるのです。

投資の世界では、S&P500は**「世界の投資基準(ベンチマーク)」**として使われ、プロも個人投資家も運用の目安にしています。

つまり、S&P500を理解することは、グローバル投資の基本を学ぶことに等しいということですね。

1-1. S&P500の基本情報と「米国株式インデックス」の意味

実は、S&P500とは「Standard & Poor’s 500」の略称で、米国の主要上場企業500社を対象にした株価指数なんです。

つまり、S&P500を買うだけで、アップル・マイクロソフト・エヌビディアなどの成長企業に一括で投資できるということですね。

📌 ポイント:

- 米国経済の成長=S&P500の上昇傾向

- 投資信託やETFで簡単に購入可能

- 長期的に見れば、世界で最も安定的なリターンを誇る指数の一つ

ここが重要!

S&P500は「一社」ではなく「500社の集合体」。

つまり、分散効果が高く、リスクを抑えながら成長を狙える投資対象なんです。

1-2. 時価総額加重で構成される理由と代表的な銘柄

S&P500の特徴は、**「時価総額加重平均方式」**で算出されていることです。

簡単に言えば、会社の規模(株式時価総額)が大きい企業ほど、指数に与える影響が大きいという仕組みです。

例えば、アップルやマイクロソフトのような巨大企業が株価を上げると、S&P500全体も上昇します。

一方で、小型株が多少下落しても、指数全体への影響は限定的です。

代表的な構成銘柄:

- アップル(AAPL)

- マイクロソフト(MSFT)

- アマゾン(AMZN)

- エヌビディア(NVDA)

- アルファベット(GOOGL)

ここが重要!

時価総額加重方式のおかげで、アメリカの経済構造の変化を自動的に反映する指数になっているんです。

1-3. S&P500が世界中で投資のベンチマークになる背景

S&P500は、世界の投資家が「成績の基準(ベンチマーク)」として使う指数です。

理由は、アメリカ企業の利益成長率・ガバナンス・市場規模が世界トップレベルだからです。

また、米国の株式市場は世界全体の約6割を占めており、S&P500はその中核を担っています。

投資信託や年金基金の多くも、S&P500の動きを基準に成果を評価しているんです。

📌 つまり:

- 世界のマネーが集まる基準指数

- 投資信託・ETFの「土台」になっている

- 米国経済の成長=グローバル投資の中心軸

ここが重要!

S&P500を理解することは、世界経済の流れをつかむ第一歩。

初心者にとっても、最も学ぶ価値のあるインデックスといえるでしょう。

NYSEとNASDAQの違いを投資家目線で整理する

アメリカ株式市場には、**NYSE(ニューヨーク証券取引所)とNASDAQ(ナスダック)**という2つの主要取引所があります。

どちらもS&P500の構成銘柄を多く抱えていますが、上場企業の特徴や取引スタイルが大きく異なるのがポイントです。

NYSEは、伝統的で安定感のある企業が多く上場しており、コカ・コーラやジョンソン&ジョンソンなど老舗の大型株が中心です。

一方、NASDAQはテクノロジー企業が多く、アップル・マイクロソフト・エヌビディアなど成長性の高いグロース株が主役です。

取引方式や上場基準も異なり、NYSEは人の監視によるオークション型、NASDAQは電子取引中心。

つまり、安定性のNYSE・成長性のNASDAQという対比で理解するとわかりやすいでしょう。

ここが重要!

S&P500に投資する=両市場の強みをまとめて取り込むこと。

だからこそ、S&P500は最もバランスの取れた米国株投資先なのです。

2-1. NYSE(ニューヨーク証券取引所)に上場しているS&P500構成銘柄の特徴

NYSEは、世界で最も歴史と規模の大きい証券取引所です。

多くの伝統的な大企業や安定収益型の企業が上場しており、S&P500の中でも金融・エネルギー・消費関連銘柄が中心です。

代表的な企業:

- コカ・コーラ(KO)

- ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)

- エクソンモービル(XOM)

- JPモルガン・チェース(JPM)

- プロクター・アンド・ギャンブル(PG)

📌 特徴まとめ

- 老舗・大型企業が多く株価の安定性が高い

- 配当を出す企業が多くインカム投資に向く

- アナリストによる評価やニュースが豊富

ここが重要!

NYSE銘柄は、安定した成長と配当重視の投資をしたい人におすすめです。

2-2. NASDAQに上場しているハイテク・グロース系のS&P500構成銘柄

一方でNASDAQは、テクノロジーや新興企業が多く上場する市場です。

S&P500の中でも、アップル・マイクロソフト・エヌビディアなど、時価総額上位の企業が集中しています。

代表的な企業:

- アップル(AAPL)

- マイクロソフト(MSFT)

- エヌビディア(NVDA)

- メタ(META)

- アルファベット(GOOGL)

📌 特徴まとめ

- イノベーションと成長性が魅力

- 株価変動(ボラティリティ)は高め

- 市場全体のトレンドを牽引する存在

ここが重要!

NASDAQ銘柄はリスクを取って成長を狙う投資家向け。

S&P500の上昇局面では、これらのハイテク株が大きく寄与することが多いんです。

2-3. 取引方式・上場基準・業種構成から見た両市場の長所と短所

実は、NYSEとNASDAQは取引の仕組みや上場ルールそのものが異なるんです。

🔹 NYSEの特徴

- 取引は「立会い制(オークション形式)」が中心

- 上場審査が厳しく、信頼性の高い企業が多い

- 安定性・信用重視の市場

🔹 NASDAQの特徴

- コンピュータを使った電子取引がメイン

- 新興企業でも上場しやすい

- 成長力とスピード感がある市場

📌 投資家目線のまとめ

- 安定重視ならNYSE、成長重視ならNASDAQ

- 両市場のバランスが取れているのがS&P500の魅力

ここが重要!

S&P500は、NYSEの堅実性×NASDAQの成長性を併せ持つ最強のインデックス。

だからこそ、長期投資の中核として世界中の投資家に選ばれているんですね。

「S&P500種指数」はどう作られているのか

S&P500種指数は、米国の代表的な上場企業500社の株価をもとに算出される株式指数です。

ただ単に500社を集めているわけではなく、厳格な採用基準のもとに構成されています。

具体的には、一定以上の時価総額(約160億ドル以上)と高い流動性を持ち、アメリカ経済を象徴する企業であることが条件です。

さらに、金融やIT、ヘルスケアなどの業種バランスも考慮されており、経済全体を反映するよう設計されています。

また、S&P500にはNYSEとNASDAQの両方に上場する企業が混在しています。

たとえば、アップル(NASDAQ)もコカ・コーラ(NYSE)も同じ指数に含まれているんです。

投資家はS&P公式サイトやBloomberg、TradingViewなどでリアルタイムチャートを確認可能。

ここが重要!

S&P500は「アメリカ経済の縮図」であり、指数を追うことで市場全体の健康状態がわかるというわけです。

3-1. S&P500種指数の定義と採用基準(流動性・時価総額など)

S&P500は、**「米国の上場企業のうち、代表的かつ流動性の高い500社」**を対象にしています。

選定はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社によって行われ、以下の条件を満たす必要があります。

📊 主な採用基準:

- 米国企業であること

- 時価総額が約180億ドル以上

- 流動性(取引量)が高いこと

- 四半期ごとの決算報告が安定していること

ここが重要!

この厳格な基準が、S&P500を信頼性の高い投資ベンチマークにしているのです。

3-2. 同じS&P500でもNYSE銘柄・NASDAQ銘柄が混在する仕組み

実は、S&P500にはNYSE上場企業とNASDAQ上場企業が両方含まれています。

これは「市場を問わず、米国を代表する企業」を網羅するためです。

たとえば、アップル(NASDAQ)もコカ・コーラ(NYSE)も、同じS&P500に含まれています。

つまり、1つの指数で米国全体をバランスよくカバーできるということですね。

ここが重要!

S&P500は「取引所」ではなく「企業の代表性」で構成されるため、市場間の偏りが少ないのが特徴です。

3-3. S&P500インデックスを確認できるチャート・リアルタイムデータの探し方

S&P500の値動きをリアルタイムで確認する方法はいくつもあります。

初心者でも見やすく、無料で使えるサイトを紹介します。

📈 おすすめサイト:

- Yahoo!ファイナンス(https://finance.yahoo.co.jp/)

- TradingView(https://jp.tradingview.com/)

- Bloomberg(https://www.bloomberg.co.jp/)

- Googleファイナンス(https://www.google.com/finance/)

ここが重要!

チャートサイトを使えば、S&P500の過去推移や構成比率、主要銘柄の動向が一目でわかります。

特にTradingViewは、テクニカル分析にも使えるため便利です。

S&P500500を使った投資戦略と商品選び

S&P500を活用した投資は、米国経済の成長を長期的に取り込む最も王道の手法です。

特に近年は、日本からでも手軽に投資できる商品が増え、**「どの商品を選ぶか」**が成果を左右するポイントになっています。

たとえば、投資信託では「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」や「SBI・V・S&P500」などが代表的。

信託報酬が低く、積立NISA対象としても人気です。

一方で、ETF(上場投資信託)なら「VOO」「IVV」「SPY」といった米国ETFが定番で、コスト・流動性・為替の扱いが異なります。

さらに、オルカン(全世界株)との組み合わせにより、米国集中リスクを抑えつつ分散投資も可能。

積立NISAを活用すれば、非課税でS&P500を長期運用できるのも魅力です。

ここが重要!

S&P500投資は「どの商品で」「どの口座で」「どの頻度で積立するか」がカギ。

つまり、戦略設計次第でリターンが大きく変わるということですね。

4-1. 投資信託(eMAXIS Slim米国株式(S&P500)・SBI・V・S&P500など)の違い

実は、S&P500に連動する投資信託は複数ありますが、「どれを選ぶか」で最終的な利益が変わります。

ポイントは信託報酬の低さと運用実績の安定性です。

代表的なファンド:

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):業界最低水準の信託報酬で人気No.1

- SBI・V・S&P500:バンガード社のETF(VOO)を通じて投資

- iFree S&P500インデックス:積立NISA対象・安定した運用実績

📌 選び方のコツ

- 低コスト×長期積立を優先

- 純資産残高が増えている=投資家に支持されている証拠

ここが重要!

同じS&P500でもコスト差でリターンが変わる。

「信託報酬0.1%の違い」が10年後に数万円の差になることもあるんです。

4-2. ETFで買う場合(VOO・IVV・SPY)と日本の楽天・S&P500インデックス・ファンドの比較

ETF(上場投資信託)は、株のようにリアルタイムで売買できるS&P500投資商品です。

中でも有名なのが次の3つです。

📊 米国ETF代表:

- VOO(バンガード):コスト最安・世界中の投資家に人気

- IVV(ブラックロック):機関投資家向け・取引量が多い

- SPY(ステート・ストリート):歴史が最も長く、安定性が高い

日本の投資信託(楽天・SBIなど)との違い:

- ETFは為替の影響を直接受ける(ドル建て)

- 投資信託は自動積立・円建てで管理が簡単

ここが重要!

ETFは手数料が安くプロ向け、投資信託は初心者でも続けやすいのが特徴。

目的に合わせて、**「積立なら投信」「一括購入ならETF」**と使い分けましょう。

4-3. 積立NISA・新NISAでのS&P500一本化戦略とオルカンとの組み合わせ

2024年から始まった新NISA制度では、S&P500に連動するファンドが大人気。

非課税枠を活用して、長期で積み立てるのが基本戦略です。

📌 代表的な運用スタイル:

- S&P500一本化型:王道の米国集中投資。シンプルで分かりやすい。

- オルカン(全世界株)併用型:米国+他国の成長も取り入れる分散型。

- 債券・金などを少し混ぜる型:リスクを抑えたい人向け。

シミュレーション例:

- 毎月3万円×年利5%×20年 → 約1,000万円

- 米国の成長が続けば、長期で2倍〜3倍を狙える可能性も

ここが重要!

S&P500一本でも十分効果的。

ただし、為替や米国依存リスクを分散するならオルカンとの併用も検討すべきです。

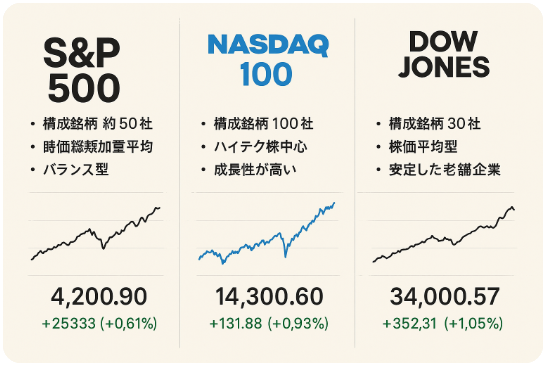

S&P500とNASDAQ100・ダウ平均との見せ方の違い

S&P500・NASDAQ100・ダウ平均の3つは、いずれもアメリカを代表する株価指数ですが、構成企業や算出方法が大きく異なります。

そのため、「どれに投資すべきか」「どんな特徴があるか」を理解しておくことが重要です。

まず、S&P500は米国の上位500社を時価総額加重で構成する最もバランス型の指数です。

一方、NASDAQ100はハイテク中心で成長性の高い企業が多く、値動きが大きいのが特徴。

ダウ平均は30社のみで構成され、老舗企業中心の安定型といえます。

さらに、アップルやマイクロソフトのように、S&P500とNASDAQ100の両方に含まれる銘柄も存在します。

チャートやティッカーシンボルを確認するときは、英語表記(S&P500=“SPX”や“GSPC”など)にも注意が必要です。

ここが重要!

S&P500=「米国市場の平均点」。

NASDAQ100=「ハイテク成長株の代表」。

ダウ平均=「歴史と安定の象徴」。

それぞれの性格を知って使い分けることで、投資判断の精度が上がるというわけです。

5-1. 「S&P500」と「NASDAQ100」「ダウ30」は何が違うのか

ざっくり言うと、

- S&P500:米国の代表企業500社(広く分散)

- NASDAQ100:ハイテク企業中心の100社(成長型)

- ダウ30:老舗の大型企業30社(保守型)

📊 つまり、

- 安定性重視 → ダウ

- 成長性重視 → NASDAQ

- バランス重視 → S&P500

ここが重要!

投資の目的によって選ぶべき指数は違う。

初心者はまずS&P500を軸に据えるのがおすすめです。

5-2. ハイテク寄りのNASDAQ銘柄もS&P500に含まれるケース

実は、NASDAQ100とS&P500には重複する銘柄が多数あります。

アップル、マイクロソフト、エヌビディアなどがその代表です。

そのため、「S&P500=ハイテクが少ない」というわけではありません。

むしろ現在では、S&P500の約30%以上がテック系企業で構成されています。

📌 この重複が意味すること

- NASDAQ100に近い値動きをする時期もある

- ハイテク好調期はS&P500のリターンも上がる

- 業種バランスが変化しやすい

ここが重要!

S&P500もすでに**「半分はハイテク相場」**といえる構成。

NASDAQとの違いを知ることで、投資タイミングを読みやすくなります。

5-3. チャート表示・ティッカー・英語表記で迷わないためのチェックポイント

S&P500を調べる際に、表記の違いで混乱する人が多いです。

よく使われる英語表記とティッカーコードを覚えておきましょう。

📈 主要ティッカー一覧:

- S&P500:SPX または ^GSPC

- NASDAQ100:NDX

- ダウ平均:DJI または ^DJI

- VOO(S&P500 ETF):VOO

ここが重要!

同じ指数でも**「ティッカー名」で検索しないと出てこない場合**があります。

英語表記を知っておくだけで、情報収集の効率が格段に上がるんです。

2025年に向けたS&P500の注目テーマ

2025年のS&P500を語るうえで欠かせないのが、金利・大統領選・AI関連銘柄の動向です。

特に米国の利下げタイミングは株価全体に大きな影響を与え、投資家の心理を左右します。

また、2024年後半から2025年にかけて注目されているのが、**「トップ10依存」**という現象。

S&P500の上位10社(アップル、マイクロソフト、NVIDIAなど)が指数全体のパフォーマンスを大きく牽引しており、一部の銘柄偏重リスクが意識されています。

さらに、AI関連株の台頭によって「次の成長テーマ」は引き続きテクノロジー分野。

しかし金利上昇や地政学リスクで一時的に下落する局面も想定されます。

ここが重要!

下落はチャンスでもあり、積立シミュレーションやドルコスト平均法で買い増す戦略が有効。

つまり、2025年のS&P500は「AI成長+分散戦略」で臨むのが賢明ということですね。

6-1. 米国金利・大統領選・AI投資が指数に与える影響の見方

実は、S&P500の動きは「金利と政治」に密接に連動しています。

2025年はアメリカ大統領選挙が行われる年であり、金融政策の方向性が注目されています。

📌 注目ポイント:

- 金利引き下げ局面では株価が上がりやすい

- 増税・企業規制の公約が出ると一時的に株が下がる

- AI・半導体関連企業が引き続き成長をけん引

AI投資ブームの中心にあるエヌビディア(NVDA)やマイクロソフト(MSFT)は、指数全体に大きな影響力を持っています。

ここが重要!

金利・選挙・AIの3要素をセットで見ることで、**「指数の波に乗るタイミング」**が見えてきます。

6-2. 2025年のS&P500予想でよく出る「トップ10依存」の話題

S&P500のリターンの多くは、上位10社の銘柄が生み出しているという事実をご存じですか?

アップル・マイクロソフト・エヌビディア・アマゾンなど、巨大企業の株価が指数を押し上げているんです。

📊 トップ10銘柄の特徴:

- 株価上昇率が全体平均を大きく上回る

- AIやクラウド、半導体などの分野で圧倒的シェア

- 利益率が高く、景気後退にも強い

一方で、「偏りすぎている」というリスクも指摘されています。

もし上位銘柄が調整すると、S&P500全体にも影響が出やすいという点は要注意。

ここが重要!

「トップ10が強い=指数も強い」構造を理解したうえで、長期では安定・短期では変動リスクを意識しましょう。

6-3. 下落局面での積立シミュレーションと買い増しタイミング

相場が下がると怖くなりますが、S&P500では下落こそチャンスです。

長期積立の強みは「ドルコスト平均法」にあり、下げたときに安く多く買えるのがメリットです。

📈 たとえば毎月3万円を積立:

- 平常時(平均株価500ドル)→ 月6口

- 下落時(株価400ドル)→ 月7.5口(安く買える)

- 回復時に平均取得単価が下がり利益拡大

また、買い増しのタイミングを決める際は「移動平均線」や「年初来安値」を目安にするのも有効です。

ここが重要!

暴落は避けるべきではなく、「長期投資家にとっての仕込み場」。

積立投資は続けることが最大の戦略です。

構成銘柄の入れ替えとセクター比率を追う理由

S&P500は「米国経済の縮図」と呼ばれますが、その実態は**定期的に銘柄が入れ替わる“生きた指数”**です。

この変化を追うことこそ、投資家が市場のトレンドをつかむ重要なヒントになります。

たとえば、新たに採用される企業は成長力・収益性・市場評価が高いことが条件。

一方で、業績悪化や時価総額の低下により除外される銘柄もあります。

そのため、構成銘柄の変化を追うことは「米国の産業構造の変化を読む」ことに直結するのです。

また、セクター比率を確認することで、今どの業界が強いかが一目で分かります。

ITやヘルスケア、金融などの構成比率の動きは、今後の相場の方向性を示すシグナルにもなります。

ここが重要!

S&P500はNYSE・NASDAQの両方の銘柄を含みますが、指数としては一体の動きをする統合的な指標。

だからこそ、構成銘柄とセクターの動きを継続的にチェックすることが、長期投資の成功を左右する鍵になるのです。

7-1. S&P500の最新採用・除外銘柄をチェックする方法

S&P500は、定期的に構成企業が見直されます。

新興企業が採用される一方、業績が落ちた企業は除外される仕組みです。

📌 チェック方法:

- S&P Dow Jones Indices公式サイト

- BloombergやCNBCなどのニュースで発表情報を確認

- 投資信託の月次レポートでも構成比率を公開

ここが重要!

入れ替えを追うことで、**「今のアメリカで伸びている業界」**がわかります。

たとえばAI企業やEV関連が採用されると、次のトレンドを読むヒントになります。

7-2. 情報技術・金融・ヘルスケアなどセクター構成の変化を読む

S&P500は、業種別に分類すると11セクターに分かれています。

テクノロジー、金融、ヘルスケア、エネルギーなどがその代表です。

📊 最近の傾向:

- 情報技術(IT)セクターが約30%を占有

- 金融・ヘルスケアが安定セクターとして支える

- エネルギーや素材も周期的に重要性が高まる

このバランス変化は、米国経済の成長エンジンがどこにあるかを示すシグナルでもあります。

ここが重要!

S&P500のセクター比率を見るだけで、**「次に注目すべき業界」**が自然と見えてきます。

7-3. NYSE・NASDAQどちらに上場していても指数としては一つである点の確認

S&P500には、NYSEとNASDAQの両市場に上場している企業が混在しています。

しかし、投資家が意識すべきは「どの市場か」ではなく、**「どの企業がアメリカを代表しているか」**です。

📌 例:

- アップル(NASDAQ)

- コカ・コーラ(NYSE)

どちらもS&P500の構成銘柄であり、指数に同等の影響を持ちます。

ここが重要!

S&P500は市場を超えた「経済全体の代表指数」。

つまり、NYSEとNASDAQの両方の強みを自動的に取り込める万能インデックスなのです。

日本からS&P500に投資するときの実務ポイント

日本からS&P500に投資する際は、証券会社の選び方とコスト管理が最重要ポイントです。

特に楽天証券やSBI証券では、人気の「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」などを通じて、誰でも簡単に米国市場へ投資できます。

ただし、同じS&P500でもファンドごとに信託報酬・為替手数料・配当課税の扱いが異なります。

信託報酬は「年0.1%以下」が目安、為替コストは「1ドルあたり25銭前後」が一般的です。

このわずかな差が、長期では数十万円単位のリターン差につながるため、軽視は禁物です。

さらに、円建てチャートで見るときは、円安・円高の影響を必ず考慮しましょう。

ドル建てでは上昇していても、円高局面では円ベースで利益が減ることもあります。

ここが重要!

S&P500投資は「低コスト×長期積立×為替意識」で成功が近づきます。

つまり、コストと通貨のダブル管理が、賢い米国株投資の鍵なのです。

8-1. 楽天証券・SBI証券でのS&P500インデックスファンドの買い方

まず、S&P500に投資する最も簡単な方法は、ネット証券でインデックスファンドを購入することです。

特に楽天証券とSBI証券は、NISA制度対応・積立設定がしやすく人気です。

📌 手順(どちらの証券会社もほぼ同じ)

- 口座を開設(無料・最短即日)

- 「投資信託」メニューから「S&P500」で検索

- 商品を選択(eMAXIS Slim米国株式(S&P500)やSBI・V・S&P500など)

- 積立金額・頻度を設定(例:月1万円)

- 「積立設定完了」で自動運用スタート

ここが重要!

楽天カードや三井住友カード決済を使うと、投資しながらポイントも貯まるためお得です。

8-2. 信託報酬・為替コスト・配当の課税など運用コストの見極め

S&P500投資では「コストの差」が将来のリターンに大きく響きます。

投資信託もETFも、運用手数料・為替手数料・税金などをトータルで考えることが大切です。

📊 主なコスト項目

- 信託報酬:0.09%〜0.1%台(低コスト商品を選ぶ)

- 為替コスト:米ドル建てETFは為替手数料が必要

- 配当課税:米国株配当は10%課税、日本で再課税あり(二重課税)

長期で見ると、たとえ0.1%の違いでも20年で数十万円の差になることも。

ここが重要!

手数料の安さ=リターンを守る盾。

「低コスト×長期積立」こそが最強の資産形成法です。

8-3. 円建てチャートで見るときの注意点(円安局面とのズレ)

S&P500はドル建て指数ですが、日本の投資家は「円建て」で購入します。

そのため、円安・円高の為替変動が実際のリターンに影響します。

📌 例:

- ドルベースで株価が横ばいでも、円安なら円換算でプラスになる

- 逆に、株価上昇でも円高が進むとリターンが相殺される

つまり、円建てチャートで見るときは、為替差益(または損益)も含めて判断する必要があります。

ここが重要!

S&P500投資=米国株+為替投資。

為替の動きを味方につけることが、リターンを最大化する鍵です。

S&P500投資でよくある疑問と注意点

S&P500は「これ一本で十分」と言われるほど人気ですが、**本当にそれだけでいいのか?**という疑問を持つ人も多いですよね。

実は、この指数は米国の経済成長を反映する優れた指標であり、長期的なリターンが安定しているのが最大の魅力です。

ただし、万能ではありません。S&P500は米国企業中心のため、為替変動や米国経済の景気循環リスクを避けることはできません。

そのため、オルカン(全世界株式)などを組み合わせて、リスク分散を図る投資家も増えています。

また、同じS&P500を採用しているファンドでも、信託報酬や為替ヘッジの有無でリターンが微妙に異なる点にも注意が必要です。

短期の値動きに惑わされず、「暴落も積立チャンス」と捉えるメンタルが長期投資では鍵になります。

ここが重要!

S&P500投資は「一本化」も「分散」もどちらも正解。

大切なのは、自分の投資目的とリスク許容度に合ったスタイルを見極めることなんです。

9-1. 「S&P500だけでいい?」にどう答えるか

よく聞かれるのが「S&P500だけで十分ですか?」という質問。

結論から言うと、中長期の資産形成ならS&P500だけでも問題なしです。

理由はシンプルで、S&P500には世界を代表する企業が集まっており、**実質的に「世界経済の中核」**に投資しているのと同じだからです。

ただし、

- 新興国や日本株にもチャンスを広げたい人

- 米国一極集中リスクを避けたい人

は、「オルカン(全世界株)」との併用もおすすめです。

ここが重要!

迷ったらまずS&P500から始める。

その上で「他の資産を少しずつ追加する」のが現実的なステップです。

9-2. 暴落・調整時のリスク管理と長期保有の考え方

S&P500でも短期的には暴落・調整があります。

しかし、過去70年以上のデータでは右肩上がりで成長を続けています。

📈 暴落時の対処法:

- 積立を止めない(下げたときこそ買い時)

- リスク資金の範囲で運用(生活資金には手を出さない)

- 毎月定額で淡々と続ける(感情に左右されない)

歴史的に、暴落のたびに買い増しした人が最終的に報われています。

ここが重要!

暴落は「終わり」ではなく「仕込みのチャンス」。

短期では下げても、長期では経済成長に勝てない人はいないというのがS&P500の強みです。

9-3. インデックスは同じでもファンドによってリターンがズレる理由

「同じS&P500なのに、ファンドごとに成績が違うのはなぜ?」

実は、これにはいくつかの理由があります。

📊 主な要因:

- 運用会社の為替ヘッジ方針(あり/なし)

- 信託報酬や経費率の差

- 配当再投資タイミングやトラッキング誤差

わずかな差でも、10年単位では大きな差に広がることがあります。

だからこそ、コスト・実績・純資産残高をしっかり比較しましょう。

ここが重要!

「どのS&P500か」で結果が変わる。

コストと安定運用を兼ね備えたファンドを選ぶことが成功のカギです。

結論

S&P500は、米国経済の成長を最も的確に反映するインデックスであり、世界中の投資家が信頼するベンチマークです。

NYSEとNASDAQという異なる市場の代表企業が組み合わされ、テクノロジー・金融・ヘルスケアなど幅広い産業を網羅している点が最大の強みです。

つまり、S&P500へ投資するということは、「アメリカ全体の経済力に投資する」ことと同義。

個別株を選ばずに分散効果を得られるため、初心者でも安心して長期運用を続けられます。

さらに、積立NISAや新NISAを活用すれば、非課税で効率的に資産を増やすことが可能です。

もちろん、為替や市場変動などのリスクは避けられませんが、定期的な積立と分散投資を組み合わせることで、時間を味方につけた運用ができます。

暴落局面もチャンスと捉え、焦らずに買い増しを続けることが成功の鍵です。

ここが重要!

S&P500投資は「短期の勝負」ではなく「長期の成長戦略」。

今日から少額でも始めて、米国経済の成長をあなたの資産に変える第一歩を踏み出しましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント