「ドルコスト平均法って聞いたことあるけど、結局どういう投資法なの?」

そんな疑問を持つ初心者の方にこそ読んでほしいのがこの記事です。

ドルコスト平均法とは、価格が高いときは少なく・安いときは多く買うことで、平均購入価格を平準化し、リスクを抑える投資方法です。

積立NISAや投資信託との相性も良く、長期的な資産形成に向いているため、多くの初心者が取り入れています。

「一括投資とどちらが有利?」「実際にどれだけ効果があるの?」といった疑問にも丁寧に答えながら、メリット・デメリット、実践法までをやさしく解説します。

この記事を読めば、今日からドルコスト平均法を始める準備が整いますよ!

ドルコスト平均法とは?初心者向けに簡単解説

「投資を始めたいけど、タイミングがわからない…」そんな方にぴったりなのがドルコスト平均法です。聞いたことはあるけれど、仕組みや効果がよくわからないという初心者の方も多いですよね。

この章では、ドルコスト平均法の基本的な意味と仕組みを、初心者向けにやさしく解説していきます。難しい専門用語を使わずに、図や具体例を交えて紹介しますので、投資未経験の方でも安心して読めます。

さらに、「一括投資」との違いや、なぜ多くの人に選ばれているのかといったよくある疑問にも丁寧に回答します。

これを読めば、あなたもすぐにドルコスト平均法を使いこなせるようになりますよ!

1-1. ドルコスト平均法の意味とわかりやすい仕組み

ドルコスト平均法とは、毎回一定額で購入する投資方法のことです。

たとえば、毎月1万円ずつ同じ投資信託を買い続けるようなケースですね。

実はこれ、価格が高いときには少しだけ、安いときにはたくさん買えるというメリットがあるんです。

結果的に、購入単価を平均化できるのでリスクが軽減されるんですよ!

1-2. なぜドルコスト平均法は投資初心者に人気なのか

ドルコスト平均法が初心者に人気なのは、タイミングを気にせずスタートできる安心感があるからです。

初心者が悩みがちな「いつ買えばいいの?」という不安を解消してくれます。

また、自動積立設定さえしておけば、ほったらかしで続けられる点も魅力ですよね!

1-3. 「一括投資」と「ドルコスト平均法」の違いとは?

「一括投資」は一度にまとめて資金を投入する方法。

一方、「ドルコスト平均法」は分割して少しずつ投資するスタイルです。

価格が上昇し続ける相場では一括投資の方が有利ですが、上下する相場ではドルコスト平均法の方が精神的に安心です。

つまり、相場に慣れていない方には、ドルコスト平均法が向いているということですね!

ドルコスト平均法のメリット・デメリットを徹底比較

ドルコスト平均法は、投資初心者にとって心強い味方ですが、**「メリットだけでなく、デメリットも知っておきたい」**という方も多いですよね。

この章では、**実際に投資で使うとどうなるのか?**をテーマに、ドルコスト平均法の良い面と注意点をわかりやすく紹介していきます。

例えば、感情に左右されにくい・リスクを分散できるといった魅力がある一方で、上昇相場では利益が限定されることもあります。

**「意味ないって本当?」「どんな人に向いている?」**そんな疑問に答えながら、実際の投資判断に役立つ情報をまとめました。

メリットとデメリットをしっかり理解して、あなたにとって最適な投資スタイルを見つけましょう!

2-1. ドルコスト平均法の具体的なメリット5選

ドルコスト平均法には、以下のような魅力があります。

- 価格変動リスクを自動で分散できる

- 相場のタイミングを読む必要がない

- 少額から始められる

- 自動で続けられる設定が可能

- 精神的ストレスが少ない

実は、これだけのメリットが投資初心者の味方になる理由なんです。

コツコツ型の資産形成にはピッタリの手法ですね!

2-2. ドルコスト平均法で失敗するパターンとデメリットを解説

一見メリットばかりに見えるドルコスト平均法ですが、注意点もあります。

- 株価が右肩上がりの場合、利益が少なくなる可能性

- 毎月一定額の支出が必要なため、資金計画が必要

- 積立をやめるタイミングに迷うことがある

つまり、「続ける前提」が崩れると失敗しやすいということですね。

計画性と継続力が大切になります。

2-3. ドルコスト平均法が意味ないと言われる理由とは?

SNSや投資系ブログなどで「ドルコスト平均法は意味ない」と言われることがありますよね。

その理由は主に次の3点です。

- 上昇トレンドでは一括投資の方がリターンが高くなる

- 短期間では効果が実感しづらい

- 手数料の高い商品で使うと利益が削られる

ここが重要! ドルコスト平均法は「長期・分散・積立」の3点セットで力を発揮します。

使い方を間違えなければ、十分に意味がある手法なんです。

積立NISAとドルコスト平均法の組み合わせが効果的な理由

積立NISAを活用して将来に向けた資産形成をしたい人は多いですよね?

でも「どう始めればいいかわからない」「リスクが不安…」という声もよく聞きます。

そんな人におすすめなのが、ドルコスト平均法との併用です。

実はこの2つ、投資初心者でも安心して続けられる相性抜群の組み合わせなんです。

この章では、積立NISAの仕組みや、ドルコスト平均法と組み合わせることで得られるメリットをわかりやすく解説。

楽天証券・SBI証券など主要サービスでの設定方法や、注意すべきポイントも具体的に紹介します。

これから積立投資を始めたい方は、ぜひ参考にしてください!

3-1. 積立NISAとは?ドルコスト平均法との相性を解説

積立NISAは、年間40万円まで非課税で投資できる制度です。

毎月定額で積立するスタイルなので、ドルコスト平均法と自然に連動する仕組みになっています。

つまり、「税金も節約しながら」「リスク分散もできる」理想的な投資法ということですね!

3-2. 積立NISAを使ったドルコスト平均法の設定方法【楽天証券・SBI証券】

具体的な設定手順を簡単に紹介します。

- 証券口座を開設(楽天証券 or SBI証券が人気)

- 積立NISAの申し込みをする

- 対象の投資信託を選ぶ

- 毎月の金額と引き落とし口座を設定

- 積立スタート!

これだけで、自動的にドルコスト平均法が始まるんです!

スマホアプリからも簡単に操作できるので安心ですね。

3-3. 積立NISAで注意すべきポイントと対策

積立NISAにも注意点はあります。

- 年間上限360万円までなので投資額に制限がある

- 損益通算ができない(他の投資の損失と相殺できない)

- 非課税期間終了後の取り扱いに注意が必要

とはいえ、初心者が安心して始められる制度であることに変わりありません。

長期運用を前提に、非課税メリットをしっかり活かしていきましょう!

投資信託におけるドルコスト平均法の活用術

投資信託を使った資産運用に挑戦したいけど、「買うタイミングが難しい…」と感じていませんか?

そんなときに活躍するのがドルコスト平均法なんです。

実はこの方法を使えば、価格が上下する投資信託でもリスクを分散しながら安定的に投資を継続できます。

とくに初心者にとっては、相場に一喜一憂せずにコツコツと積み立てできるのが魅力。

この章では、買うタイミングの考え方や、価格変動との付き合い方、リスク管理のコツを具体例を交えて解説します。

投資信託で着実に資産を増やしたい方は、ぜひチェックしてみてください!

4-1. ドルコスト平均法で投資信託を買うタイミングは?

結論から言うと、「今すぐ」始めるのがベストタイミングです。

なぜなら、ドルコスト平均法は「時間を味方につける」投資法だからです。

つまり、価格の高低を気にせず、毎月一定額を積み立てることで自然とリスク分散ができるということですね。

相場のタイミングを読む必要はありません!

4-2. 投資信託の価格変動とドルコスト平均法の関係性を詳しく解説

投資信託の価格は日々変動しますよね。

ドルコスト平均法は、その変動を逆に味方につける仕組みなんです。

価格が下がれば多くの口数を買い、価格が上がれば少なく買う。

これにより、購入単価が平均化されていきます。

ここがポイント! 一括投資よりもリスクを抑えつつ、長期的に安定した成果を目指せるんです。

4-3. 投資信託をドルコスト平均法で買う場合のリスク管理法

どんな投資にもリスクはつきもの。

だからこそ、リスクをコントロールする工夫が大切です。

たとえば…

- 購入するファンドを分散させる

- 低コスト(信託報酬)の商品を選ぶ

- 長期で運用する前提で無理のない金額設定にする

こうした工夫を取り入れれば、安定した投資が可能になりますよ!

ドルコスト平均法を活用した資産形成のポイント

資産形成において大切なのは、「無理なく」「長く」「リスクを抑えながら」続けること。

そんな理想的な運用方法として注目されているのがドルコスト平均法です。

しかし、それだけでは不十分。成功のカギは分散投資との組み合わせや、他の制度・商品との違いを理解することにあります。

たとえば個人年金保険との比較や、長期運用における注意点を知っておくと、安心して資産を積み上げていけます。

この章では、初心者でも実践できるドルコスト平均法を活かした資産形成のポイントをやさしく解説。

「投資を始めたいけど不安…」という方も、ぜひ参考にしてください!

5-1. ドルコスト平均法を成功させる「分散投資」とは?

分散投資とは、複数の投資先にお金を分けてリスクを下げる方法です。

たとえば以下のような組み合わせが有効です。

- 国内株式+先進国株式+新興国株式

- 株式+債券+REIT(不動産投資信託)

「もし1つが下がっても他でカバーできる」仕組みをつくることで、安心感のある運用が可能になります!

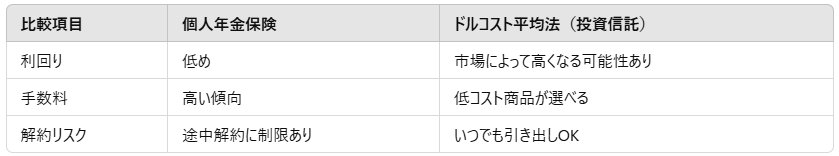

5-2. 個人年金保険とドルコスト平均法の違い・どちらが有利?

よくある質問が「個人年金とどっちがいいの?」というものです。

比較すると以下のような違いがあります。

自由度やリターンを重視するなら、ドルコスト平均法の方が柔軟で有利と言えますね。

5-3. リスクを抑えるドルコスト平均法の長期運用術

ドルコスト平均法は**「長く続けること」こそが成功のカギ**です。

そのためには…

- 毎月自動で積み立てられる設定にしておく

- 相場の変動に一喜一憂せず、継続を最優先にする

- 年に1回はポートフォリオを見直してリバランスする

このように仕組み化することで、感情に左右されずに安定運用が実現できますよ!

ドルコスト平均法は外貨投資にも有効?メリット・注意点を解説

ドルコスト平均法は、投資信託やNISAだけでなく外貨投資にも活用できる運用手法です。

為替リスクがある分、不安を感じる方も多いですが、実はこの手法なら初心者でも安心して外貨に挑戦できます。

毎月一定額を分散して購入することで、為替変動の影響を平準化できるのが魅力。

ただし、外貨投資ならではの注意点もあるため、正しいやり方と心構えが必須です。

この章では、ドルコスト平均法を使った外貨投資のメリット・具体的な始め方・注意点をわかりやすく紹介します。

「円安やインフレに備えて外貨も考えたい」という方は、ぜひ参考にしてください!

6-1. ドルコスト平均法を外貨投資に使うメリットとその理由

実は、外貨投資こそドルコスト平均法と相性が良いんです。

理由はシンプルで、為替の変動リスクを分散できるから。

たとえば米ドル建ての外貨預金や外貨MMFを毎月一定額買うことで、

「高いときに少なく、安いときに多く」買える構造になります。

ここが重要! 長期的に見れば、為替の平均取得コストが抑えられるため、リスクヘッジになるんです。

6-2. 外貨投資のドルコスト平均法の具体的な運用方法

初心者の方でもカンタンに始められる方法はこちら!

- 証券会社や銀行で外貨預金・外貨建てファンドを選ぶ

- 毎月一定額を自動で買い付けるよう設定(米ドルなど)

- 購入通貨・金額・頻度は、自分の余裕資金に合わせて調整する

このように設定しておけば、為替相場に悩まずに継続できるのが魅力ですね。

6-3. 外貨投資で失敗しないためのドルコスト平均法の注意点

外貨投資にはメリットだけでなく、いくつかの注意点もあります。

- 為替手数料が高めな金融機関もある(要チェック)

- 長期運用が前提なので、すぐに利益を期待しない

- 為替差益は課税対象になることもある(確定申告が必要な場合も)

対策としては、信頼性が高く手数料の安い証券口座を選ぶことが大切です。

ドルコスト平均法の効果をシミュレーションで徹底検証

「ドルコスト平均法って本当に効果があるの?」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、過去の実例や具体的なデータを使って検証していきます。感覚ではなく、数字で確認することで信頼度がグッとアップしますよ。

この章では、実際の投資結果シミュレーションを通じて、10年・20年・30年という長期的な運用がどのような成果をもたらすのかを紹介。さらに、エクセルで自分でも簡単にシミュレーションできる方法も解説します。

「始める前に効果を見ておきたい」「長期運用の成果が気になる」そんな方は必見です!

7-1. 【実例】ドルコスト平均法の過去シミュレーションを公開

例えば、過去20年間の米国株式(S&P500)に毎月1万円を積み立てた場合、

元本240万円に対して、約2倍以上に成長したというデータがあります。

つまり、価格が下がってもコツコツ続けていれば、平均購入価格が抑えられ、利益が出やすくなるということですね!

7-2. ドルコスト平均法で10年・20年・30年投資した場合の効果

投資期間によって成果は大きく異なります。ざっくりと例を出すと…

- 10年運用:元本120万円 → 約170万円(年利5%想定)

- 20年運用:元本240万円 → 約400万円

- 30年運用:元本360万円 → 約800万円以上も!

ここがポイント! 長く続けるほど「複利効果」が効いて、資産が加速的に増えるんです。

7-3. ドルコスト平均法シミュレーションのやり方をエクセルで簡単解説

実際に自分でもシミュレーションしてみたい方は、エクセルが便利です。

- 毎月の積立額と期間を入力

- 想定利回り(例:5%)を設定

- 「FV関数」や「複利計算式」で将来の資産額を算出

【式例】=FV(年利/12, 月数, -月額積立, 0)

自分で試算すれば、目標額までの道のりが見えて安心感が増しますよ!

ドルコスト平均法と他の投資方法の比較【バリュー平均法との違い】

投資にはさまざまな手法がありますが、ドルコスト平均法とバリュー平均法は特に注目される2大戦略ですよね。

この章では、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、どちらが自分に合っているかを見極めるポイントを紹介します。また、「ドルコスト平均法が向かないケース」や、効果をさらに高めるための応用テクニックまで網羅して解説。

**ここが重要!**自分の投資スタイルに合った手法を選ぶことが、失敗を避ける第一歩です。違いをしっかり理解して、より賢く投資を進めていきましょう。

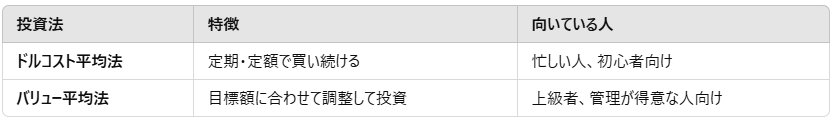

8-1. ドルコスト平均法とバリュー平均法のメリット比較

まず、2つの投資法をざっくり比較するとこんな感じです。

ここがポイント!

ドルコスト平均法は「放置でもOKなシンプル投資法」、

バリュー平均法は「成績が良ければ資金調整するアクティブ型」なんです。

8-2. ドルコスト平均法が適さない投資パターンとは?

実は、ドルコスト平均法にも向かないケースがあります。以下のような場合は要注意!

- 短期間で大きな利益を狙う投資(FXや仮想通貨など)

- 上昇トレンドが続いている銘柄(定額購入だと機会損失)

- 投資対象のボラティリティ(価格変動)が極端に少ない場合

つまり、値動きがほとんどない or 常に上がり続ける資産には不利になることもあるというわけですね。

8-3. ドルコスト平均法の応用テクニックを解説

「もっと効果的に活用したい!」という方におすすめなのが応用テクです。

✅ 下落相場で積立額を増やす(アレンジ型ドルコスト)

✅ ボーナス月だけ増額してリズムを崩さず投資

✅ ETFやREITなど、分配金も期待できる商品で実践する

応用と言っても難しくありません。

自分のライフスタイルや市場状況に合わせて調整するだけで、資産形成効率がぐっと上がります。

ドルコスト平均法で資産形成を成功させるための注意点とまとめ

ドルコスト平均法は初心者にも取り組みやすい投資手法ですが、正しく運用しないと効果を発揮できないこともあるんです。

この章では、資産形成を成功させるために知っておくべき注意点や、ありがちな失敗パターンの回避法、そして長期投資を継続するための実践的なコツをわかりやすくまとめています。

「なんとなく積立をしている」では成果が出にくいので、今すぐ見直しておくべき重要ポイントをチェックして、将来に向けた安定した資産づくりを目指しましょう。

9-1. ドルコスト平均法を活用する際に覚えておきたいポイント

まずは基本の心得を押さえておきましょう!

- 焦らずコツコツ積み立てる

- 下がっても積立を止めない(チャンスでもある!)

- 購入銘柄は信頼性が高く分散性のあるものを選ぶ

特に「価格が下がると不安になって止める」ケースは本当にもったいない!

積立は「下落こそ仕込み時」と捉えるのが成功のカギです。

9-2. ドルコスト平均法で失敗しないための3つのコツ

では、失敗を防ぐためのコツを3つにまとめると…

- 余剰資金で運用する(生活費には手を出さない!)

- 最低5年は続けるつもりで始める

- 定期的に「目的」や「目標金額」を見直す

つまり、「無理せず・やめずに・定期的に見直す」ことが、

長期投資を成功させる黄金ルールですね!

9-3. ドルコスト平均法で長期投資を成功させるための実践法

最後に、実際に継続していくためのテクニックをご紹介します。

✅ 証券口座の自動積立機能を活用(放置でOK)

✅ マネーフォワードなどの資産管理アプリで可視化

✅ SNSやブログで公開して仲間と一緒に続ける

大事なのは「継続できる仕組みを作ること」!

仕組み化すれば、忙しい人でもムリなく続けられます。

まとめ

ドルコスト平均法は、初心者でも安心して始められる長期投資の基本戦略です。 相場の変動リスクを抑えながら、コツコツと資産を積み上げていけるのが魅力ですね。特に、積立NISAや投資信託との相性も抜群で、多くの人が実践しています。

ここがポイント!

- 毎月同じ金額を投資するだけでOK

- 高値づかみを避けやすく、長期的に安定しやすい

- 外貨投資や年金対策としても活用可能

つまり、ドルコスト平均法を続けることで、市場の一時的な上下に惑わされず着実に資産形成が目指せるということですね!

「資産運用って難しそう…」と思っていた方も、まずは少額から始めてみるのがおすすめ。今日からできる一歩を踏み出すことで、未来のお金の不安を減らすことができます。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント