私たちは「幸せになるにはお金が必要」と思いがちですが、実はそれだけではないんです。ハーバード大学の研究によれば、幸福の核心は「人間関係の質」や「健康」、「人生の意味」に大きく左右されることがわかっています。つまり、収入や資産だけでなく、日々の習慣や心の持ち方が幸せのカギを握っているということですね。

この記事では、幸福学の研究結果をわかりやすく解説しながら、具体的に実践できるチェックリストを紹介します。ポジティブ思考を育てる習慣、人間関係を深めるコツ、仕事やお金との付き合い方までを整理。さらに、最新の心理学や科学的エビデンスも踏まえ、今日から取り入れられる実践方法を提案します。

ここが重要! 読み進めれば「自分にとっての幸せの設計図」が明確になり、ストレスに振り回されない充実した人生をデザインできるはずです。

- ハーバード大学の研究が示す「幸せな人生」とは【幸せな人生とは/幸福学/ハーバード】

- 幸せな人生を実現する毎日の習慣【習慣化/ポジティブ心理学/継続】

- 価値観と目標設定が幸福に与える影響【価値観/目標/比較しない力】

- 仕事と幸福の関係を最適化する【仕事/ウェルビーイング/ワークライフバランス】

- 健康と幸せの相互作用【心身の健康/運動/食事】

- お金と幸せの本当の関係【経済的自由/お金の使い方/経験への投資】

- 挑戦・経験・成長のデザイン【新しい経験/困難への向き合い/自己成長】

- 関係性資本が幸福のコア【信頼できるパートナー/親切/友人】

- ハーバード研究が示す「長期的な幸福」の設計図【長期/科学的アプローチ/体験】

- 結論

ハーバード大学の研究が示す「幸せな人生」とは【幸せな人生とは/幸福学/ハーバード】

「幸せな人生」と聞くと、多くの人はお金や成功を思い浮かべるかもしれません。ですが、ハーバード大学の研究によると、本当の幸福をつくる要素はそれだけではないんです。長期的な追跡調査の結果、**人間関係の質や感謝の気持ち、心の回復力(レジリエンス)**が人生の満足度に強く影響していることが明らかになりました。

さらに、健康や「生きがい(ikigai)」といった要素も欠かせない条件です。適度なお金は安心感を生みますが、それ以上に大切なのはつながりや意味を持って生きることなんですね。

この記事では、科学的に証明された幸福の要素を整理し、日常生活に取り入れやすい実践法を紹介します。マインドフルネスや感謝日記、親切な行動など、誰でもすぐに始められる方法を知ることで、自分の「幸せの土台」をつくるヒントになるはずです。

1-1: 幸せな人生を送る人の特徴【人間関係/レジリエンス/感謝の習慣】

実は、ハーバード大学の研究によると、幸せな人生を送る人には共通の特徴があるんです。お金や学歴よりも「人とのつながり」「困難から立ち直る力」「日常の小さな感謝」が幸福度を大きく左右していました。

代表的な特徴は次のとおりです:

- 人間関係:家族・友人との関係を大切にし孤独を避けている

- レジリエンス:失敗や逆境から前向きに回復できる力を持つ

- 感謝の習慣:日々の小さな出来事に感謝できる

ここが重要! 幸せは「才能や環境」よりも「日々の姿勢と習慣」でつくられるのです。

1-2: 幸せな人生に必要なもの【つながり/意味(ikigai)/健康/適切なお金】

幸せな人生を築くためには、4つの基本要素が欠かせません。

- つながり:信頼できる人間関係を持つこと

- 意味(ikigai):自分の存在意義や役割を感じられること

- 健康:心身が健やかであること

- 適切なお金:安心して生活できる経済的基盤

つまり、幸せは「どれか1つ」ではなく、複数の要素がバランスよく整うことで成り立つということですね!

1-3: 科学的に幸福度を高める方法【マインドフルネス/日記/親切行動】

実は、幸福度を高める方法は科学的に証明されています。特に効果が高いのは以下の3つ。

- マインドフルネス瞑想:心を「今ここ」に集中させ、ストレスを減らす

- 感謝日記:毎日3つの感謝を書き出すだけで幸福感が上がる

- 親切行動:小さな親切を人にすることで、自分自身も幸せを感じやすくなる

つまり、幸せは待つものではなく、**自分で育てていける「スキル」**なんです。

幸せな人生を実現する毎日の習慣【習慣化/ポジティブ心理学/継続】

「幸せな人生を送りたい」と思っても、実際には日々の忙しさで後回しになりがちですよね。ですが、心理学や行動科学の研究では、毎日の小さな習慣こそが幸福度を大きく左右することが分かっています。

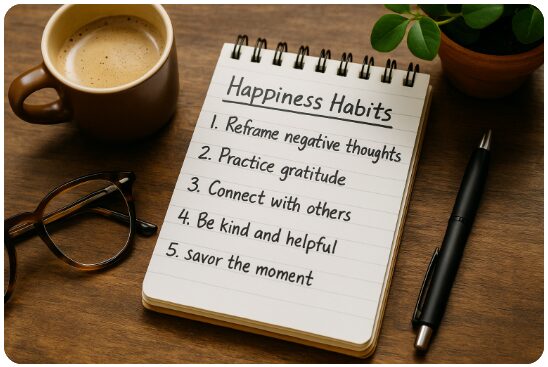

たとえば、ネガティブな出来事を前向きに捉える「認知のリフレーム」や、一日の終わりに感謝できることを3つ書き出す「三つの良いこと」は、シンプルながらも継続することで確実に効果が出やすい方法です。さらに、人間関係を豊かにするためには傾聴や小さな約束を守ることが信頼を築くカギになります。

また、毎日の生活の中で「小さな喜び=マイクロジョイ」を見つけ、それを習慣として記録することで幸福感はさらに高まります。つまり、特別なことをする必要はなく、日常に喜びを積み重ねることが幸せの近道なんです。

2-1. ポジティブ思考の鍛え方【認知のリフレーム/三つの良いこと】

ネガティブに偏りがちな思考を切り替える方法が「認知のリフレーム」です。出来事を違う角度で捉え直すことで、前向きな感情を育てられます。

おすすめの実践法:

- 認知のリフレーム:嫌な出来事も学びや成長の機会として捉え直す

- 三つの良いこと日記:毎日寝る前に良かったことを3つ書く

- 小さな成功を記録:達成感を積み重ねることで自己効力感が高まる

ここが重要! ポジティブ思考は「性格」ではなく「トレーニング」で鍛えられるんです。

2-2. 人間関係を深める具体策【傾聴/小さな約束/週一の会話予定】

幸せに直結するのは人間関係。大切なのは「量」よりも関係の質です。信頼を深める具体的な方法を習慣にしましょう。

実践しやすい方法:

- 傾聴:相手の話を遮らず、最後まで聞く

- 小さな約束を守る:日常の些細な約束を大事にする

- 週一の会話予定:友人や家族と定期的に話す時間を確保する

ここが重要! 「誰と一緒に過ごすか」が幸福度を大きく左右します。

2-3. 日々の小さな喜びを設計する【マイクロジョイ/習慣トラッカー】

毎日の中に意識的に「小さな喜び」を散りばめると幸福感が継続します。これを心理学ではマイクロジョイと呼びます。

取り入れ方の例:

- マイクロジョイを見つける:美味しいコーヒーや散歩など小さな楽しみ

- 習慣トラッカーで可視化:アプリや手帳で続ける仕組みを作る

- 自分だけのご褒美習慣:小さな達成に対して自分をねぎらう

つまり、毎日の小さな喜びを積み重ねることが「大きな幸せ」につながるんです!

価値観と目標設定が幸福に与える影響【価値観/目標/比較しない力】

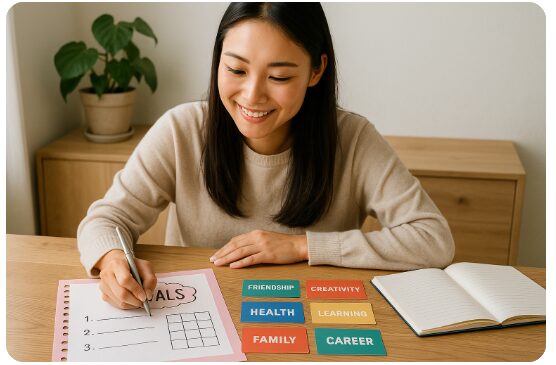

「幸せな人生」を考えるうえで、欠かせないのが価値観と目標設定です。自分が何を大切にしているのかを理解しないまま努力を続けても、達成感や充実感を得にくいものですよね。逆に、自分の価値観に沿った目標を立てれば、日々の行動に意味が生まれ、幸福度は格段に高まります。

具体的には「価値観カード」や「モーニングページ」といった自己理解のツールが役立ちます。さらに、SMART目標やOKR、マンダラチャートを活用することで、人生の方向性をより明確にすることができます。

また、他人と比較しすぎないことも大切です。SNSの影響で他人の生活と比べがちですが、自分の参照枠を見直すことで無駄な劣等感を減らし、本来の幸福感を守ることができるんです。

3-1. 自分を理解するツール【価値観カード/モーニングページ】

自分の価値観を明確にすることが、幸せの土台になります。ツールを活用して自己理解を深めましょう。

おすすめの方法:

- 価値観カード:大事にしたい価値を可視化するワーク

- モーニングページ:朝に3ページ自由に書き出し、思考を整理

- 定期的な振り返り:自分の選択が価値観に沿っているか確認する

ここが重要! 幸せは「自分にとっての正解」を知ることから始まります。

3-2. 人生の目標を明確にする【SMART/OKR/マンダラチャート】

幸福度を高めるには「目標の質」が大事。達成可能でワクワクする目標を持つことが、人生を前向きにします。

実践フレームワーク:

- SMART目標:具体的で測定可能・達成可能な目標

- OKR:大きな目標(Objective)と具体的成果(Key Results)をセットで考える

- マンダラチャート:目標を9マスに分解して視覚化

つまり、明確な目標は「幸せを方向づける地図」なんです!

3-3. 他者比較のコントロール【SNSデトックス/参照枠の再設計】

人はつい他人と比べてしまいがちですが、過度な比較は幸福度を下げます。大切なのは比較の対象を意識的に選ぶことです。

おすすめの工夫:

- SNSデトックス:比較を生みやすい環境を減らす

- 参照枠の再設計:昨日の自分と比べる習慣を持つ

- 感謝リスト:すでに持っているものに意識を向ける

ここが重要! 幸せは「他人と競うこと」ではなく「自分を満たすこと」で育ちます。

仕事と幸福の関係を最適化する【仕事/ウェルビーイング/ワークライフバランス】

「仕事」と「幸福」は切っても切れない関係にありますよね。キャリアの選び方や働く環境、そして私生活とのバランスは、日々の満足度や幸福感に直結します。実際に、自分の強み・社会的需要・価値観が一致する仕事に就く人ほど、高いウェルビーイングを感じやすいことが研究でも示されています。

また、労働環境そのものも重要です。自律的に働けるか、成長を実感できるか、そして心理的に安心して発言できるかといった要素が、仕事から得られる幸福度を大きく左右します。

さらに、長時間労働や情報過多の現代では、仕事と私生活の境界が曖昧になりがちです。デジタルデトックスや時間管理を取り入れ、境界線を意識的に設計することが、健やかなワークライフバランスを保つポイントなんです。

4-1. キャリア選択の重要性【強み×需要×価値観=適職】

自分に合ったキャリアを選ぶことは、幸福度に直結します。強み・社会的需要・自分の価値観が重なる仕事こそ「適職」です。

適職を見つけるポイント:

- 強みを把握する:得意分野を客観的に知る

- 社会的需要を確認:将来性のある分野を選ぶ

- 価値観との一致:やりがいを感じられる環境かどうか

ここが重要! 「収入」だけでなく「価値観との一致」が長期的な幸福を支えます。

4-2. 労働環境が幸福度に与える影響【自律性/成長/心理的安全性】

どんなに良い職業でも、労働環境が悪ければ幸福感は下がります。特に注目されるのが自律性・成長機会・心理的安全性です。

良い職場環境の条件:

- 自律性がある:自分で裁量を持てる

- 成長機会が豊富:学びや挑戦の場がある

- 心理的安全性が高い:意見を言える安心感がある

つまり、安心して挑戦できる職場が「働く幸せ」を作るんです!

4-3. 仕事と私生活のバランス【境界設計/デジタルデトックス】

幸せに働くには、仕事とプライベートの境界線をはっきり引くことが欠かせません。

バランスを整える工夫:

- 境界設計:勤務後は仕事の連絡を遮断するルールを作る

- デジタルデトックス:SNSやメールから意識的に離れる

- オフタイムの充実:趣味や家族の時間を確保する

ここが重要! 休む時間を大切にすることで、仕事のパフォーマンスも上がります。

健康と幸せの相互作用【心身の健康/運動/食事】

「健康」と「幸せ」はお互いを高め合う関係にあります。心身の調子が良ければ日常生活の満足度は自然と高まり、逆に健康を損なうと幸福感も低下してしまうんです。実は、睡眠・運動・食事という基本的な生活習慣こそが幸福の土台をつくっています。

たとえば、質の良い睡眠はストレスを和らげ、定期的な健康チェックは安心感につながります。また、ウォーキングや軽い筋トレなどの運動は脳内物質を活性化し、前向きな気持ちを促します。さらに、バランスの良い食事や発酵食品の摂取が腸内環境を整え、心の安定にも貢献することがわかっています。

つまり、健康を意識的に整えることは「幸せを感じやすい心の状態」をつくる最短ルートなんですね。

5-1. メンタル&フィジカルを守る基本【睡眠/ストレスケア/定期検診】

日々の健康習慣は、心と体の安定をつくります。特に睡眠・ストレスケア・定期検診は欠かせません。

取り入れるべき習慣:

- 睡眠の質を高める:寝る前のスマホ使用を控える

- ストレスケア:深呼吸や瞑想でリセットする

- 定期検診:早期発見で安心感を得る

ここが重要! 健康を守ることは「幸せの土台作り」なんです。

5-2. 運動が幸福感に効く理由【有酸素/レジスタンス/歩数目標】

運動は体だけでなく心にも効果的です。研究によると、週に数回の運動習慣が幸福度を高めると報告されています。

効果的な運動法:

- 有酸素運動:ウォーキングやランニングで気分を改善

- レジスタンス運動:筋トレで自信とエネルギーを強化

- 歩数目標:毎日7,000〜10,000歩を意識する

つまり、体を動かすことは「幸福ホルモンのスイッチ」なんです!

5-3. 食事と幸福感【地中海食/発酵食品/血糖コントロール】

食事の内容も幸福度を左右します。脳と腸はつながっているため、食事の質が気分に直結するのです。

おすすめの食習慣:

- 地中海食:魚・野菜・オリーブオイル中心の食事

- 発酵食品:腸内環境を整えてメンタル安定

- 血糖コントロール:急激な血糖変動を避ける食べ方

ここが重要! 「食べる内容」を変えるだけで、日常の幸福感が自然に高まります。

お金と幸せの本当の関係【経済的自由/お金の使い方/経験への投資】

「お金があれば幸せになれるのか?」という問いは、多くの人が抱くテーマですよね。実際には、経済的自由と幸福度の関係は「額」よりも「使い方」によって大きく左右されます。

まず、緊急資金の確保や固定費の最適化は、不安を減らし安心感を生み出します。生活基盤が安定することで、精神的な余裕が生まれるのです。さらに、時間を買うための支出や、旅行・学びといった「経験」への投資は、長期的に幸福度を高めることが科学的に証明されています。

一方で、収入が一定水準を超えると幸福度の上昇は鈍化することも知られています。つまり、「どれだけ稼ぐか」より「どう使うか」が幸せを決めるポイントなんですね。

6-1. 経済的安定がもたらす安心【緊急資金/固定費の最適化】

まず大切なのは、安心できる生活基盤を整えることです。収入が不安定でも、緊急資金や固定費を見直すだけで大きな安心感を得られます。

実践ポイント:

- 緊急資金を確保:生活費3〜6か月分を貯蓄

- 固定費の最適化:家賃・保険・通信費を見直す

- 借金を最小化:高金利ローンは早めに返済

ここが重要! 安定感があると「お金の不安」から解放され、心の余裕が生まれます。

6-2. 幸せになるお金の使い方【時間を買う/経験購入/寄付と親切】

幸福感を高めるお金の使い方には、科学的な裏付けがあります。特に効果が大きいのは、時間を買うこと・経験に投資すること・人のために使うことです。

おすすめの使い方:

- 時間を買う:家事代行や移動の短縮で自分の時間を確保

- 経験購入:旅行や趣味で「記憶に残る体験」を得る

- 寄付や親切:人のために使うと自己肯定感もアップ

つまり、お金は「自分と人を幸せにするツール」として活用するのがベストです!

6-3. 幸せを感じる経済的条件【十分点の設定/満足度の逓減】

実は、お金と幸福度の関係には限界点があります。一定以上の収入を得ても、幸福度は急激には上がらないのです。

ポイントは「十分点」を見極めること。

- 必要以上を追わない:収入の上限目標を設定

- 満足度の逓減:贅沢は慣れると効果が薄れる

- 心の豊かさを優先:人間関係や健康にも投資する

ここが重要! お金の量より「どう使うか」が幸せの決め手です。

挑戦・経験・成長のデザイン【新しい経験/困難への向き合い/自己成長】

「幸せな人生には挑戦や成長が欠かせない」と聞くと少し難しく感じますが、実は身近な習慣から取り入れられるものなんです。研究でも、新しい体験や学びは脳に刺激を与え、幸福感を押し上げる効果があると分かっています。

さらに、困難に直面したときにどう向き合うかも重要です。小さな挑戦を積み重ねることで逆境に耐える力=レジリエンスが鍛えられ、ストレスへの強さが増していきます。そして成長を「見える化」する仕組みを持つことで、自己効力感やモチベーションが高まりやすくなるのです。

つまり、新体験・挑戦・成長の3要素を意識的に設計することが、長期的な幸福を支える鍵になるということですね。

7-1. 新体験が幸福を押し上げる仕組み【新奇性/熟達/フロー】

新しい経験は脳に刺激を与え、幸福度を押し上げます。旅行や新しいスキル習得がワクワク感を生むのはこのためです。

効果的な新体験:

- 新奇性:初めての体験を増やす

- 熟達:続けて上達を感じる

- フロー:没頭できる活動を取り入れる

つまり、新しい挑戦は「幸せのブースター」なんです!

7-2. 逆境耐性を育てる【認知行動スキル/微小な挑戦の積み重ね】

困難を避けるのではなく、向き合う力を育てると幸福感が安定します。

実践方法:

- 認知行動スキルでネガティブ思考をリフレーム

- 小さな挑戦を積み重ねて自信を得る

- 支援を求める習慣を身につける

ここが重要! 逆境は「自分を強くするチャンス」になるんです。

7-3. 成長を可視化する【習慣ループ/週次レビュー/記録】

成長は「見える化」すると実感しやすくなります。

取り入れるべき仕組み:

- 習慣ループ:きっかけ→行動→報酬を回す

- 週次レビュー:1週間の達成を振り返る

- 記録:日記やアプリで成長を可視化

ここが重要! 成長を「積み重ね」として実感することが、幸福の持続に直結します。

関係性資本が幸福のコア【信頼できるパートナー/親切/友人】

幸せを長く維持するうえで欠かせないのが「関係性資本」です。これはお金やモノではなく、人とのつながりそのものが資産になるという考え方です。ハーバード大学の研究でも、長寿と幸福の最大の要因は「良好な人間関係」であると結論づけられています。

特に、信頼できるパートナーとの関係は、安心感や人生の満足度を大きく高めます。また、日常の小さな親切や利他的な行動は、自分の幸福感を押し上げるだけでなく、周囲にもポジティブな連鎖を生み出します。

さらに、友人関係の「弱い絆」と「強い絆」の両方を大切にすることが、人生の充実度を支える重要な要素です。人とのつながりをどう築き、どう維持するかが、幸福のコアを決めると言えるでしょう。

8-1. パートナーシップの質を高める【感謝/応答性/共同目標】

幸せな人生に欠かせないのが、信頼できるパートナーとの関係です。質の高いパートナーシップは、心理的な安定と成長の源になります。

改善のコツ:

- 感謝を伝える:小さなことでも「ありがとう」を言葉にする

- 応答性を意識する:相手の話を最後まで聞き、共感する

- 共同目標を持つ:旅行や貯金など、一緒に達成する目標を設定

ここが重要! 愛情表現や感謝の積み重ねが、長期的な信頼を築きます。

8-2. 親切を実践する効果【利他行動/幸せのスパイラル】

実は、親切な行動は自分の幸福度も高めることが研究で証明されています。利他的な行動は「幸せのスパイラル」を生み出すんです。

親切を取り入れる方法:

- 小さな利他行動:ドアを押さえる、声をかける

- 時間や労力を分け合う:困っている人をサポートする

- 寄付やボランティア:社会的なつながりを強める

つまり、人のために行動することが、自分自身の幸福感を倍増させるのです!

8-3. 友人関係のメンテナンス【弱い絆/強い絆/定期接続】

友人は人生に彩りを与える存在です。特に「弱い絆」と呼ばれる広い人間関係も幸福感に大きく影響します。

維持の工夫:

- 弱い絆:SNSや挨拶でゆるやかにつながる

- 強い絆:親友や親しい仲間とは深い対話を持つ

- 定期接続:週1回・月1回など、意識的に時間をつくる

ここが重要! 友人関係は「放置すると薄れる」ので、定期的なケアが必須です。

ハーバード研究が示す「長期的な幸福」の設計図【長期/科学的アプローチ/体験】

長期的に幸せな人生を送るには、一時的な快楽や成功だけでは不十分です。ハーバード大学の長期研究が示すのは、人間関係・健康・人生の意味・お金の安心感といった複数の要素が組み合わさって、長期的な幸福が形づくられるという事実です。

幸福は「測定して終わり」ではなく、測定 → 介入 → 検証 → 継続というサイクルを繰り返すことで安定して高められるものです。科学的アプローチを取り入れることで、再現性のある幸福習慣を作り出せます。

さらに、過去の経験を振り返り、意味を再解釈することも大切です。感謝の手紙やライフレビューの実践は、自分の人生に価値を再発見させ、未来への希望を強めてくれます。長期的な幸福の設計図は、科学と日常の小さな習慣から描けるのです。

9-1. 長期幸福の要素まとめ【関係性/健康/意味/適切なお金】

長期的な幸福には、4つの柱があります。

- 関係性:信頼できる人とのつながり

- 健康:心身を守る生活習慣

- 意味:人生に目的や役割を持つ

- お金:安心を得られる経済的基盤

ここが重要! バランスよく取り入れることで、持続可能な幸福が実現します。

9-2. 科学的に幸福感を高める手順【測定→介入→検証→継続】

幸福度を高めるには「計画的な改善」が有効です。心理学や行動科学の知見を取り入れましょう。

実践手順:

- 測定:幸福度をアンケートや日記で可視化

- 介入:習慣や行動を少しずつ改善

- 検証:効果を振り返り、調整する

- 継続:習慣化して定着させる

つまり、幸福も「科学的にデザインできる」時代になっているのです!

9-3. 過去の経験の活かし方【再解釈/感謝の手紙/ライフレビュー】

幸福感を育てるには、過去の出来事をどう解釈するかも重要です。

効果的な方法:

- 再解釈:つらい出来事を「学び」に変える

- 感謝の手紙:お世話になった人に感謝を伝える

- ライフレビュー:人生の振り返りを記録する

ここが重要! 過去を「財産」に変えることで、未来の幸福につながります。

結論

ハーバード大学の研究が示すように、「幸せな人生」の核心は人間関係・健康・意味・お金の安心感にあります。これらは一つだけでは成り立たず、バランスよく整えることで長期的な幸福が築かれます。

実際にできることはシンプルです。

- 毎日の小さな習慣(感謝日記・マイクロジョイの記録)

- 人とのつながりを大切にする時間(週1回の会話や親切行動)

- 心身を整える基本(睡眠・運動・食事のリズム)

- 自分の価値観に沿った目標設定(比較よりも内面の充実を重視)

これらを実践すれば、忙しい現代社会でも「幸福度を安定的に高める」ことが可能です。さらに、お金も使い方次第で幸福を増やすツールになります。時間を買う・経験に投資する・寄付するといった行動は、長期的な満足感を強化してくれるでしょう。

つまり、幸せは「偶然」ではなく、科学と習慣でデザインできるものです。今日から始められる小さな一歩が、未来の大きな幸福につながります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント