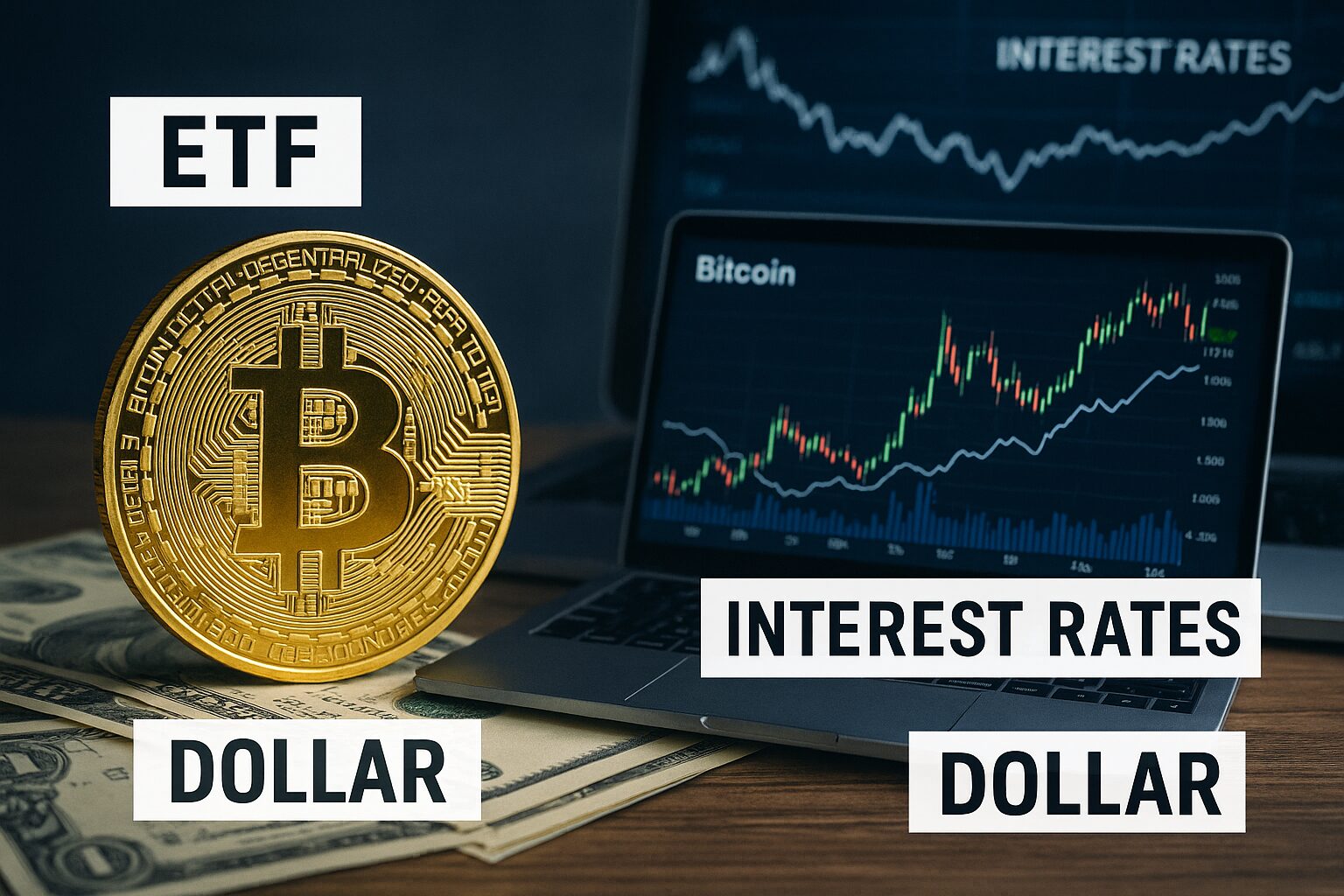

2025年のビットコイン市場は、ETFからの資金流入や米国の金利政策、ドルの動きが大きく影響すると予測されています。特に、半減期を迎えるタイミングで供給が減少するため、価格のボラティリティは例年以上に高まる可能性があります。

実は、ビットコインは「デジタルゴールド」としての位置づけを強めつつあり、株式や金との相関も投資家にとって重要な分析ポイントになっています。ETFの純資金フローがプラスなら強気相場、逆に流出が続けば下落要因になり得ます。

つまり、投資判断では ETF・金利・ドル相場 をトリプルで確認することが欠かせません。この記事では、それぞれの指標がどう価格に影響するかを解説し、2025年のビットコイン投資の戦略をわかりやすく整理していきます。

ビットコインの価格変動と背景【ビットコインとは/仕組み/発行上限】

ビットコインは、仮想通貨の代表格として世界中で注目されているデジタル資産です。最大の特徴は 中央管理者が存在しない分散型の仕組み にあり、ブロックチェーン技術を使って安全かつ透明に取引が行われます。また、発行枚数は2100万BTCと上限が決まっているため、金のような「希少性」を持ち、価値の裏付けとして投資家から評価されています。

実際の投資判断では、チャートの動向 を確認することが欠かせません。ドル建てや円建ての価格推移を比較し、短期の値動きと長期トレンドの両方を把握することでリスクを抑えられます。さらに、ビットコインの時価総額や市場でのシェア(ドミナンス)、ETF上場の影響といった指標も重要です。

つまり、ビットコインを理解するには「仕組み・チャート・市場での位置づけ」の3点を押さえることがポイントなんです。

1-1: ビットコインとは?【分散型/ブロックチェーン/発行2100万BTC】

実は、ビットコインは世界で初めて誕生した「分散型通貨」なんです。銀行や国に依存せず、ブロックチェーンという技術で世界中のコンピュータが取引を管理しています。さらに発行枚数は2100万枚と決められていて、これが「デジタルの金」と呼ばれる理由なんですね。

ビットコインの特徴まとめ:

- 中央管理者がいない → 世界中で自由に利用可能

- ブロックチェーンで取引が公開・透明

- 発行上限2100万BTC → 希少性が価値を支える

ここが重要! ビットコインは「技術 × 希少性」で成り立つ資産で、インフレ対策や長期投資の対象として注目されています。

1-2: チャートとリアルタイム動向【ビットコインチャート/ドル建て/円建て】

ビットコイン投資で欠かせないのがチャート分析ですよね。価格はドル建てで世界的に取引され、日本では円建てもチェックできます。移動平均線や出来高、RSIといった指標を見れば「今の相場が買い場かどうか」が分かりやすくなります。

チャートで注目すべきポイント:

- ドル建て:世界基準の価格推移を把握できる

- 円建て:日本の投資家に身近で分かりやすい

- テクニカル指標:移動平均線・RSI・出来高など

ここが重要! チャートは「ただの数字」ではなく、投資家心理や相場のトレンドを映し出す鏡なんです。

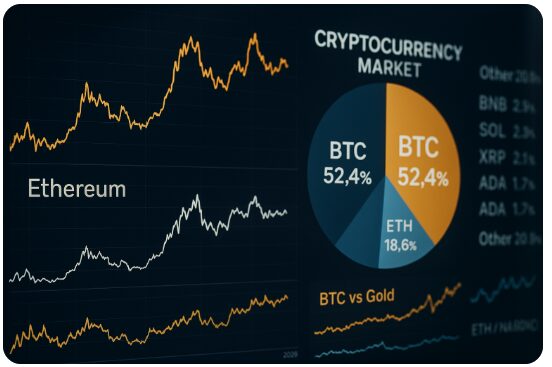

1-3: 仮想通貨市場での位置づけ【時価総額/ドミナンス/ETF上場の影響】

ビットコインは仮想通貨市場の王者です。時価総額は常にトップを走り、市場全体の約40%を占める「ドミナンス」を持っています。さらに、ETFが承認されたことで、機関投資家の資金が流入しやすくなり、一段と存在感を増しています。

市場での立ち位置まとめ:

- 時価総額:世界No.1の暗号資産

- ドミナンス:約40%前後で市場の基軸

- ETF効果:信頼性が増し、流動性も改善

ここが重要! ビットコインは「仮想通貨の基軸」であり、他のアルトコインの値動きにまで影響を与える存在なんです。

5%下落の原因を特定【要因/相場心理/外部ショック】

ビットコインが突然 5%下落 したとき、多くの投資家が「なぜ?」と感じますよね。実は、その背景にはテクニカル指標や相場心理、さらには外部ショックといった複数の要因が絡んでいるんです。短期的な値動きに惑わされず、原因をしっかり理解することがリスク管理につながります。

価格推移を追うときには、移動平均線やRSI(相対力指数)、出来高、ローソク足のパターン が重要なヒントを与えてくれます。また、米国の金利動向やドル指数、ETFの資金フロー、規制ニュースなどの外部要因も無視できません。これらが市場心理と組み合わさることで急落が起きることがあります。

つまり、「下落=悪」ではなく、投資機会とリスクを冷静に評価できるかどうか がカギになるんです。

2-1: 直近の価格推移とテクニカル【移動平均/RSI/出来高/ローソク足】

実は、下落局面ではテクニカル指標にヒントが隠れています。移動平均線を割り込むと売りが加速しやすく、RSIが30以下なら「売られすぎ」のサインとされます。

チェックすべきテクニカル:

- 移動平均線:短期・中期・長期でトレンドを確認

- RSI(相対力指数):70以上は過熱、30以下は売られすぎ

- 出来高:下落時に増えていると売り圧力が強い

- ローソク足:長い陰線は心理的インパクト大

ここが重要! テクニカルは「投資家の心理」を映し出すもので、下落の初動を察知するのに役立ちます。

2-2: 下落の主因【米金利/ドル指数/ETFフロー/規制ニュース/マクロ指標】

下落には必ず背景があります。直近の主因として多いのが「米金利の上昇」「ドル指数の強さ」「ETFの資金流出」「規制強化のニュース」などです。

考えられる要因:

- 米金利上昇:安全資産のドルへ資金シフト

- ドル指数の上昇:相対的にビットコインが割高に

- ETFフロー:資金流入が止まると下落圧力に

- 規制ニュース:アメリカやEUの動きが市場を冷やす

- マクロ経済指標:CPIや雇用統計でリスク回避が強まる

ここが重要! 外部要因は突発的に発生するため、ニュースと経済指標を定期的に確認する習慣が欠かせません。

2-3: 投資機会とリスク評価【ドローダウン/ボラティリティ/想定シナリオ】

5%の下落はリスクであると同時にチャンスでもあります。ドローダウン(最大下落率)を把握し、ボラティリティ(価格変動)を味方にできれば投資効率が高まります。

シナリオ別の考え方:

- 下落トレンド継続 → 損切りや資金管理が必須

- 一時的調整 → 安値拾いのチャンス

- 長期目線 → 積立で平均取得単価を下げる

ここが重要! 下落を恐れるのではなく「リスク管理」と「投資戦略」で自分に合った行動を取ることが成功のカギです。

取引所の選び方と比較【口座開設/手数料/スプレッド】

ビットコインや仮想通貨を取引するうえで欠かせないのが「どの取引所を選ぶか」ですよね。実は、取引所ごとに手数料やスプレッド、取扱銘柄、さらにはセキュリティ体制まで大きく違うんです。そのため、自分の投資スタイルに合った取引所選び が成功への第一歩になります。

取引方法には「販売所」と「取引所」の2種類があり、販売所は初心者でも簡単に購入できる一方でスプレッドが広め、取引所は指値や成行を使ってコストを抑えられるのが特徴です。さらに、楽天証券やSBIなど国内の大手サービスではアプリ操作や積立投資、クレカ積立といった便利機能が揃っています。

一方で、海外取引所は銘柄数や板の厚さ、レバレッジ取引などの魅力がありますが、リスク管理も必須です。つまり、国内と海外のメリットを比較し、自分に最適な取引環境を選ぶことが大切 ということですね。

3-1: 取引方法の全体像【販売所/取引所/指値・成行/入出金】

ビットコインの買い方には「販売所」と「取引所」の2種類があります。販売所は簡単ですがスプレッドが広め、取引所は手数料が安く自由度が高いのが特徴です。

取引方法の基本:

- 販売所:ワンクリックで購入できるが割高

- 取引所:板取引で安く買えるが操作に慣れが必要

- 注文方法:指値=価格指定、成行=即時約定

- 入出金:銀行振込・クレカ・暗号資産送金

ここが重要! 初心者は販売所から始めて、慣れてきたら取引所を活用するとコストを抑えられます。

3-2: 国内主要サービスの強み【アプリ/積立/クレカ積立/セキュリティ】

国内の取引所は金融庁の登録を受けており、セキュリティ面で安心感があります。さらに、スマホアプリや積立投資、クレカ積立など初心者向けの機能も充実しています。

国内取引所のメリット:

- スマホアプリが直感的で操作しやすい

- 毎月の積立や少額投資が可能

- クレジットカード積立でポイント還元あり

- 金融庁登録済みで安心感が高い

ここが重要! 初めてなら国内取引所の積立サービスを活用し、少額から始めるのがおすすめです。

3-3: 海外取引所との比較ポイント【板厚/ペア数/先物・レバレッジ】

一方で、海外取引所は取扱銘柄の多さや先物・レバレッジ取引が魅力です。ただし、日本円で直接入金できないことや、規制の影響を受けやすいデメリットもあります。

比較ポイント:

- 板厚(流動性):海外は取引量が多くスプレッドが狭い

- ペア数:アルトコインやドル建てペアが豊富

- 先物・レバレッジ:上級者向けだが大きなリターンも狙える

- 規制:日本人が利用できなくなるケースもあり注意

ここが重要! 海外取引所は「上級者向け」、国内取引所は「初心者向け」と割り切って使い分けるのが正解です。

投資の可能性と注意点【メリット/デメリット/レバレッジ】

ビットコインを投資対象として考えるとき、単に価格の上げ下げを見るだけでなく、保有するメリットや注意点 を理解しておくことが欠かせません。デジタル資産として分散投資に活用できる一方で、カストディ(資産の保管方法)や送金手数料の高さといった現実的な課題も存在します。

さらに、短期で大きな利益を狙いたい人にとっては「レバレッジ取引」が魅力的に見えますが、証拠金維持率やロスカットルールを把握していないと、思わぬ損失につながる可能性があります。資金管理がすべてのカギ になるんです。

また、ビットコインの根幹を支える「マイニング」についても知っておくと理解が深まります。ハッシュレートや難易度調整、半減期による新規供給量の減少などが価格に影響を与えるため、長期的な投資判断に欠かせない視点です。

つまり、ビットコイン投資を考えるなら、利点・戦略・仕組みの3点をバランスよく学ぶことが成功への近道 ということですね。

4-1: 保有の利点と留意点【分散/デジタル資産/カストディ・送金手数料】

実は、ビットコインを長期で保有するだけでも分散投資の一部として効果があります。株や債券とは異なる値動きをするため、ポートフォリオのリスク分散になるんです。

保有の利点と注意点:

- 分散効果:株や債券と相関が低い

- デジタル資産:世界中で24時間取引可能

- カストディ(保管リスク):取引所やウォレットの管理が重要

- 送金コスト:少額送金では手数料が割高になる場合も

ここが重要! 保有自体は有効ですが「どこに保管するか」が最大のリスク管理です。

4-2: レバレッジ取引の戦略【証拠金/ロスカット/資金管理/スワップ】

ビットコインはボラティリティが高いため、レバレッジ取引で短期的に大きな利益を狙えます。ただし、リスクも大きいので資金管理がカギです。

レバレッジ戦略の基本:

- 証拠金取引:資金以上の取引が可能

- ロスカット:価格急変で強制決済されるリスク

- 資金管理:1回のトレードに資産の数%までとルール化

- スワップ(手数料):ポジションを持ち越すとコストが発生

ここが重要! レバレッジは「利益を増やす仕組み」ではなく「リスクを拡大させる仕組み」だと理解することです。

4-3: マイニングの仕組み【ハッシュレート/難易度/報酬と半減期】

マイニングは新しいビットコインを発行する仕組みです。最近では個人での採掘は難しく、企業や大規模データセンターが中心になっています。

マイニングの基本:

- ハッシュレート:採掘スピードを表す指標

- 難易度調整:約2週間ごとに難しさが変動

- 報酬:新規発行+手数料(4年ごとに半減)

- 半減期:供給量が減るため価格に影響を与えやすい

ここが重要! マイニングは投資家に直接関係しにくいですが、「半減期が価格に与える影響」を理解するうえで必須の知識です。

価格予想と今後の動向【2025/半減期/長期チャート】

ビットコインの将来を考えるうえで、2025年に向けた価格予想は投資家にとって最大の関心ごとですよね。特にETFへの資金流入やマイニングコストの上昇、そして需給バランスは、相場に大きな影響を与える重要な要素となります。

さらに注目すべきは、半減期による新規供給の減少 です。これは過去の相場でも大きな転換点となってきたイベントであり、S2Fモデル(ストック・フロー比)を使った分析でも価格上昇の根拠として語られることが多いです。

また、10年単位でチャートを振り返ると、ビットコインには一定の「上昇と調整のリズム」があることが見えてきます。過去のパターンを知ることで、将来の投資戦略にも役立つんです。

つまり、2025年以降のビットコイン投資を考えるなら、需給・半減期・過去の傾向を総合的に理解することが欠かせない ということですね。

5-1: 2025に向けた分析【需給/ETF純資金流入/採掘コスト】

実は、価格の動きは「需給バランス」に左右されます。ETFを通じた機関投資家の資金流入は買い需要を押し上げる一方、採掘コストが上昇すると下値の目安にもなります。

価格を左右する要因:

- ETFからの資金流入

- 採掘コストの上昇(下値の目安に)

- マクロ経済の不確実性(ドルや金利)

ここが重要! ETF資金流入と採掘コストが「需給の土台」を形成します。

5-2: 半減期の影響【新規供給減/在庫フロー/S2Fの考え方】

半減期は約4年に1度訪れ、報酬が半分になるイベントです。つまり、新規供給が減少するため、需給の引き締まりを通じて価格上昇につながりやすいのです。

半減期で起こること:

- 新規供給が半減 → インフレ率が下がる

- S2F(ストックフローモデル):希少性を基に価格を予想

- 過去の半減期後には上昇トレンド入りする傾向

ここが重要! 半減期は「価格の転換点」になるケースが多く、長期投資家は必ず意識すべき要素です。

5-3: 過去相場から学ぶ【10年チャート/上昇・調整パターン】

過去10年のビットコイン相場を見てみると、「上昇→調整→再上昇」のサイクルが繰り返されています。

過去相場の特徴:

- 半減期後に強い上昇トレンド

- 調整局面では30〜50%の下落も

- 長期的には右肩上がりのチャート

ここが重要! 過去相場を知ることで「下落も投資の一部」と理解でき、長期で安心して保有できるようになります。

税金とルール【税区分/計算/確定申告】

仮想通貨投資で見落としがちなのが「税金とルール」ですよね。ビットコインやイーサリアムなどを売買して利益が出ると、雑所得として課税対象 になり、確定申告が必要になるケースもあります。特に日本では総合課税の対象となるため、給与所得などと合算されて税率が上がることもあるんです。

さらに、正しく税金を申告するには 取引履歴や帳簿の整備 が欠かせません。取引所の履歴ダウンロードや専用ツールを使えば、損益計算も効率化できます。また、損益通算の可否や必要経費の範囲も理解しておかないと、余計な税負担につながりかねません。

加えて、国内では規制やルールが年々強化されています。トラベルルールや本人確認(KYC) などの対応もあり、投資家は常に最新情報をチェックしておくことが大切です。つまり、仮想通貨投資の成功には「税金対策とルール理解」が欠かせないということですね。

6-1: 課税の基礎【雑所得/総合課税/必要経費/損益通算の可否】

実は、ビットコインやアルトコインの利益は「雑所得」に区分されます。給与や副業収入と合算されるため、所得税が累進課税で計算されるのが特徴です。

課税のポイント:

- 雑所得扱い:株やFXの「申告分離課税」とは違う

- 総合課税:他の所得と合算し税率が変動

- 必要経費:取引手数料や通信費は控除できる可能性あり

- 損益通算不可:株やFXの損失とは相殺できない

ここが重要! 仮想通貨は「総合課税」なので、利益が大きいほど税率が高くなる点を理解しておきましょう。

6-2: 口座・帳簿の整備【取引履歴/計算方法/ツール活用】

取引が増えると「いつ・いくらで買ったか」を記録するのが大変ですよね。実は、確定申告で必要なのは年間の損益計算で、そのためには履歴管理が必須です。

帳簿整備の基本:

- 取引履歴の保存:取引所からCSVをダウンロード

- 計算方法:移動平均法 or 総平均法を選択

- 損益管理ツール:クリプタクトやGtaxで自動集計可能

- 証拠保存:取引明細をPDFで保管しておく

ここが重要! ツールを使って自動計算することで、確定申告の作業を大幅に効率化できます。

6-3: 国内ルールの最新動向【税金/規制/トラベルルール/本人確認】

仮想通貨はまだ新しい市場なので、税制や規制が頻繁に変わるんです。2023年以降は「トラベルルール」の導入で、送金時の本人確認も厳格化されています。

最新ルールの注目点:

- 税制改正:法人保有の評価損益課税ルールが緩和

- 規制強化:マネーロンダリング対策が強化

- トラベルルール:送金時に情報伝達が義務化

- 本人確認(KYC):口座開設時に厳格化

ここが重要! 「最新ルールを知らなかった」では済まないので、ニュースや国税庁の公式情報を定期的にチェックする習慣をつけましょう。

はじめ方と買い方【購入手順/初心者アプリ/積立】

仮想通貨を始めたいけれど「どうやって買えばいいの?」と迷う方は多いですよね。実は、ビットコインやイーサリアムなどはスマホアプリから簡単に購入できるようになっており、初心者でも数ステップで取引をスタートできます。

まずは口座開設と本人確認(KYC)が必要ですが、オンラインで完結できるので手間は最小限。入金後は、少額から購入できるため「まずはお試し」で始めるのも安心です。さらに、最近は積立投資や自動定期購入機能を備えた取引所も増えており、時間を味方にした長期運用が可能になっています。

また、注文から約定、出庫、ウォレット管理までの流れを理解しておくと、資産を安全に守りながら取引が続けられます。つまり、ステップを正しく押さえれば初心者でも無理なく仮想通貨投資を始められるということですね。

7-1: スタートガイド【口座開設/KYC/入金/初回購入】

まずは仮想通貨取引所に口座を開設することから始めます。本人確認(KYC)が完了すれば、入金してすぐに取引可能です。

購入までの流れ:

- 取引所でアカウントを作成

- 本人確認(運転免許証やマイナンバー)を提出

- 銀行振込やクイック入金で日本円を入金

- 好きな銘柄を選び購入

ここが重要! 口座開設は無料なので、まずは信頼できる国内取引所で始めるのが安心です。

7-2: 初心者に優しい機能【積立/少額/自動定期購入/ドルコスト】

「いきなり大金を投資するのは不安…」という人には積立投資がおすすめです。少額から自動購入できるため、時間を分散してリスクを抑えられます。

初心者向けの機能:

- 少額購入:1円からでも可能な取引所もある

- 積立機能:毎月一定額を自動購入

- ドルコスト平均法:購入タイミングを分散できる

- アプリ連動:スマホからいつでも確認可能

ここが重要! 積立を活用すれば「買い時に迷う」ストレスを減らし、長期投資が続けやすくなります。

7-3: 売買フロー【注文/約定/出庫/ウォレット管理】

実際に買った後は「どうやって管理するのか」も大切です。取引所に置いたままより、ウォレットを使って自己管理する方が安心です。

売買と管理の流れ:

- 注文方法:成行注文(即時約定)or 指値注文(希望価格で約定)

- 約定確認:購入後は履歴でチェック

- 出庫:取引所から自分のウォレットへ送金

- ウォレット管理:ハードウェアウォレットで保管すると安全性UP

ここが重要! 「買って終わり」ではなく、セキュリティを意識した保管が仮想通貨投資の基本です。

ニュースと相場影響【速報/材料/ファンダ】

仮想通貨市場は、ニュースひとつで価格が大きく動くという特徴がありますよね。特にビットコインは、ETFへの資金流入や米国金利の発表、規制強化の報道、大口投資家の資金移動、さらにはハッキング事件など、あらゆるニュースが相場に直結します。

しかし、すべてのニュースが同じ影響力を持つわけではありません。重要なのは、どの情報が市場に織り込み済みかを見極めることです。また、SNSや掲示板ではフェイクニュースも多いため、一次情報や公式発表をチェックする習慣が欠かせません。

さらに、ニュースは短期的な価格変動だけでなく、社会的なインパクトとして企業のビットコイン保有や決済導入、各国の規制動向にもつながります。つまり、ニュースを正しく読み解けば、価格変動の背景を理解し、投資判断の精度を高められるということですね。

8-1. 要チェックニュース【ETF/金利/規制/大口移動/ハッキング】

実は、仮想通貨市場で特に注目されるニュースには共通点があります。価格に直結しやすいものを押さえておきましょう。

📌 要チェックの材料:

- ETF関連ニュース:承認・資金流入・却下報道で大きく動く

- 米国金利動向:ドル高・ドル安がビットコインに直結

- 規制関連:SECの動きや日本の税制改正

- 大口移動:クジラによる数百億円規模の送金

- ハッキング事件:信頼性低下で売り圧力

ここが重要! 大きな値動きは「ニュース→SNS拡散→投資家行動」で一気に加速します。速報の追跡は必須です。

8-2. ニュースの読み解き方【一次情報/市場織り込み/フェイク検知】

「ニュースを見たけど、結局どう判断すればいいの?」と思う方も多いですよね。そこで大切なのが読み解き方です。

読み解きのコツ:

- 一次情報を確認:SEC公式発表や取引所ブログを優先

- 市場織り込み:価格がすでに反応しているかチェック

- フェイク検知:SNS発の情報は必ず裏取り

- 反応の継続性:一時的な上げ下げか、トレンド転換かを見極める

ここが重要! 「事実」と「憶測」を切り分けるだけで、無駄な売買を減らせます。

8-3. 社会的インパクト【決済導入/企業保有/国の動き】

仮想通貨はニュースだけでなく「社会的な動き」によっても影響を受けます。

影響が大きい事例:

- 決済導入:PayPalやVisaの対応で普及が進む

- 企業の保有:テスラやマイクロストラテジーの購入報道

- 国の動き:エルサルバドルの法定通貨採用など

ここが重要! 仮想通貨は投機だけでなく「社会インフラ」として浸透しつつあり、その動きが長期的な価格の支えになります。

仮想通貨市場の全体像【主要通貨/相関/優位性】

仮想通貨市場を理解するうえで欠かせないのが、ビットコインと主要アルトコインの関係性や相場全体の動向です。例えばイーサリアム(ETH)は、DeFiやNFT市場の成長とともに存在感を増し、時にナスダックなど株式市場と相関する場面も見られます。また、ビットコインは「デジタルゴールド」と呼ばれるように、金価格との比較でも注目されています。

さらに市場では、ビットコインのシェアを示す「ドミナンス」や、資金がアルトコインに流れる「アルトシーズン」など、資金の回転構造が投資判断に大きな影響を与えます。これを理解しておくと、市場全体の温度感をつかみやすくなるでしょう。

加えて、ビットコインは依然としてネットワーク効果や流動性の面で優位性を保ち、他の銘柄と一線を画しています。つまり、市場全体のトレンドを把握することは、長期的な投資戦略の精度を高めるカギになるということですね。

9-1. 主要銘柄の動向【ETH/NASDAQ相関/金との関係】

実は、ビットコインとイーサリアムは動きが似ているようで違う特徴があります。

📌 ポイント:

- ビットコイン(BTC):デジタルゴールドとして認知

- イーサリアム(ETH):DApps・NFT・DeFiの基盤

- NASDAQとの相関:株式市場が下がるとBTCも連動しやすい

- 金との比較:リスク回避局面では金と逆の動きも

ここが重要! 主要銘柄は「役割の違い」を理解して分散することが賢明です。

9-2. トレンドと価格【ドミナンス/資金回転/アルトシーズン】

仮想通貨市場には「資金の回り方」があります。

トレンドを読む指標:

- BTCドミナンス:市場全体のBTC比率。下がるとアルトに資金流入

- 資金回転:BTC → ETH → アルトの順にお金が動く傾向

- アルトシーズン:ETHや他のコインがBTC以上に上昇する時期

ここが重要! 資金の流れを読むと「次に上がる銘柄」が見えやすくなります。

9-3. BTCの優位性【ネットワーク効果/希少性/流動性】

なぜビットコインは常に注目されるのか? それは他のコインにはない「優位性」があるからです。

BTCの強み:

- ネットワーク効果:世界中で最も多くの人が利用

- 希少性:発行上限2100万BTC

- 流動性:どの取引所でも板が厚く、現金化しやすい

ここが重要! 仮想通貨市場の中心は今もビットコインであり、他銘柄を見る上でも「BTCの動き」が最重要指標になります。

結論

ビットコイン投資を考える上で大切なのは、価格変動の背景を理解し、リスク管理を徹底することです。本記事では、ETF資金フローや金利動向、ドル指数といったマクロ要因から、半減期による需給の変化、取引所選びのポイントまで幅広く解説しました。

特に2025年は、半減期とETF資金流入が重なる節目の年であり、過去の相場パターンと比較しても大きな注目が集まっています。一方で、規制強化や相場心理の変化が急落の要因になる可能性もあるため、分散投資や積立購入など「守りの戦略」も欠かせません。

さらに、税制やルールを把握しておくことは、利益を最大化しつつ余計なトラブルを防ぐカギとなります。取引履歴の整理やシミュレーションを活用し、長期的な資産形成の軸としてビットコインを捉えれば、変動の激しい市場でも自信を持って行動できるでしょう。

つまり、正しい知識と戦略を実践すれば、2025年以降のビットコイン投資を有利に進めることが可能です。ぜひ今日から少額でも学びながら行動を始め、未来のチャンスを逃さないようにしましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント