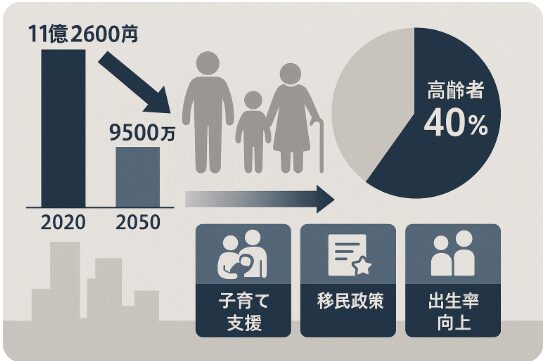

日本では、少子高齢化が加速し、2030年・2050年に向けて社会構造が大きく変わろうとしています。

特に総人口の減少と高齢化率の上昇は、労働力不足や社会保障の負担増加を引き起こす深刻な課題です。

政府も出生率向上や移民政策、育児支援の強化など、さまざまな対策を講じていますが、

果たしてそれらは十分に効果を発揮するのか――未来予測と政策の現実を照らし合わせながら解説します。

ここが重要!

この章では、「どれくらい人口が減るのか?」「それにどう対応しようとしているのか?」を

初心者にもわかりやすく解説していきます。

人口動態の未来予測と政府の対応

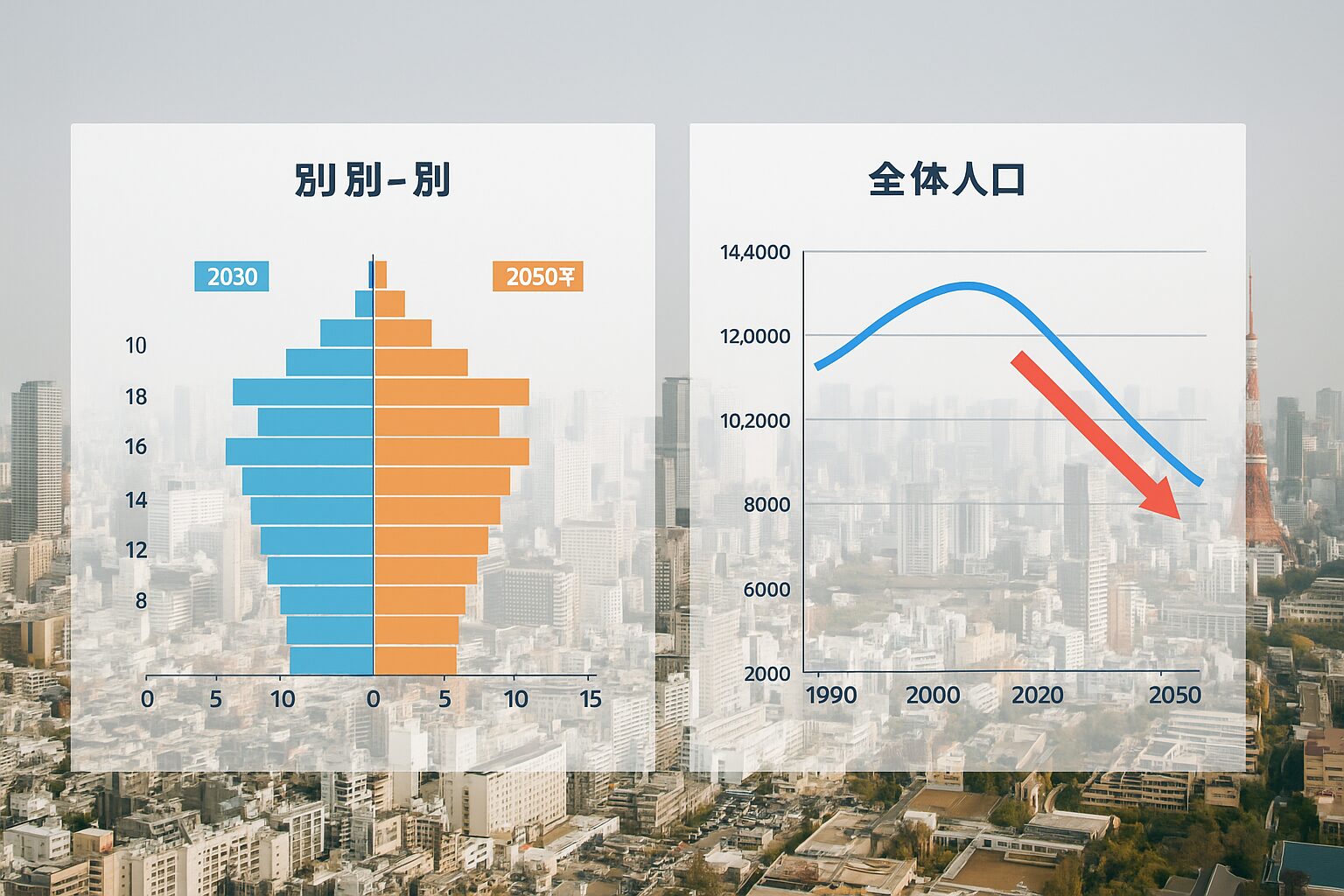

実は、2030年を境に日本の人口減少は加速度的に進み、2050年には高齢化率が40%近くに達すると予測されています。

これは世界でも類を見ないスピードで進む「超高齢社会」への突入を意味します。

さらに、年少人口の減少により、労働力人口が急激に縮小し、経済活動の維持にも深刻な影響が出る見通しです。

この状況に対して政府は、移民政策の見直しや子育て支援策の強化など、多角的な対応を進めています。

ここが重要!

この章では、「日本の人口が今後どう変化するのか?」と「国の対策は本当に有効なのか?」をわかりやすく解説していきます。

1-1: 総人口推移と高齢化率の2030・2050年予測

実は、すでに日本の人口はピークアウトを迎え、減少局面に入っているんです。

特に注目すべきなのは、高齢化率の急上昇です。

政府の将来推計(国立社会保障・人口問題研究所)によると:

📌 2030年:総人口は約1億1,600万人、高齢化率は32%超

📌 2050年:総人口は約1億人を下回り、高齢化率は38%前後

つまり、3人に1人以上が65歳以上という時代がすぐそこまで迫っているということですね。

ここが重要!

人口のボリュームが縮小するだけでなく、支える側の現役世代が減る構造そのものが、日本社会に大きな影響を与えます。

1-2: 年少人口減少が引き起こす労働力不足の深刻化

「なんだか最近、どこでも人手不足って聞くなぁ」と思いませんか?

それ、実は年少人口の激減が背景にあるんです。

具体的な状況としては:

📌 15歳未満の人口は、2050年に1,000万人を切る見通し

📌 労働力人口(15〜64歳)も激減し、若年層の負担が急増

📌 建設・介護・ITなど成長分野ですら人手が足りない状況

つまり、少子化の影響は教育や子育て支援だけでなく、日本の産業構造全体に直結しているんですね。

ここが重要!

企業も国も、ロボット導入・外国人労働者受け入れ・定年延長など、さまざまな対策を打ち出しています。

1-3: 移民受入れ・出生率向上政策の最新動向

「移民政策って日本では難しいって聞くけど、どうなの?」と思ったあなたへ。

実はここ数年で、かなり積極的な方向にシフトしているんです!

注目される最新の政府施策は以下のとおり:

📌 在留資格「特定技能」の対象業種を拡大

📌 外国人留学生の定住促進や永住許可の緩和

📌 こども家庭庁による少子化対策(経済的支援・保育の充実)

つまり、出生率向上と外国人材の活用は、両輪で進める必要がある国策だということですね!

ここが重要!

これからの日本では、「働き手」としてだけでなく多文化共生の視点も含めた持続可能な人口政策が求められます。

地方創生とコンパクトシティ再構築の最前線

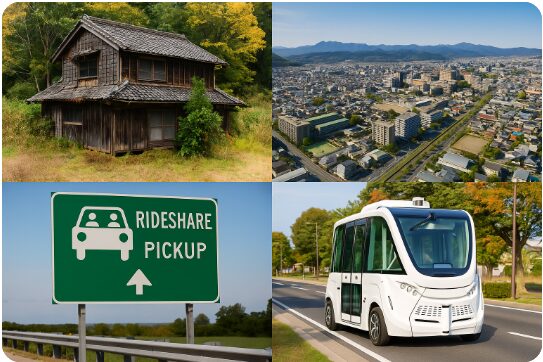

地方の過疎化と人口流出は、今や全国共通の深刻な課題です。

特に若者の都市集中により、「限界集落」や「空き家の急増」が目立つようになってきました。

そこで注目されているのが、空き家を再活用したスマート集落の形成や、効率的なエリアに都市機能を集約する「コンパクトシティ構想」です。

さらに、ライドシェアやオンデマンド交通などの次世代型移動インフラの導入も進みつつあります。

ここが重要!

この章では、過疎地域を再生し、暮らしを持続可能にするための最新施策と成功事例をわかりやすく紹介していきます。

2-1: 過疎化対策としての空き家活用とスマート集落

「空き家がどんどん増えてるって聞くけど、何かに活用できないの?」と思った方、実は自治体が次々に新しい挑戦を始めているんです。

たとえば最近では:

📌 空き家バンクを活用した移住者向け物件の提供

📌 リノベーションによる地域カフェやコワーキング施設化

📌 IoTや再エネを活用したスマート集落の実証実験

つまり、ただ住まいを用意するだけでなく、生活インフラと地域の魅力づくりをセットで進めているんですね。

ここが重要!

過疎地でもデジタルや創意工夫次第で、新たなライフスタイルの拠点として注目される時代になってきました。

2-2: 限界集落を救うライドシェア&公共交通再編

「バスも電車もなくなって困ってる人が多い…」そんな声に応えて、今注目されているのがライドシェアと交通再編です。

実際の動きとしては:

📌 自治体公認のオンデマンド交通(乗合タクシー型)

📌 AI活用の最適ルート配車システム導入

📌 高齢者が使いやすいICカード型サービス展開

つまり、「もうクルマがないと生活できない」と言われていた地域に、新たな移動手段が生まれてきているんです。

ここが重要!

交通はインフラ以上に、人の暮らしと地域経済を支える要。再編は“命綱”ともいえるテーマです。

2-3: 成功事例に学ぶ「地方自治体イノベーション」

「うちの町でも何かできるかも?」と感じたあなたに朗報です。実は、全国に成功している地方自治体の事例が増えています!

代表的な事例は:

📌 徳島県神山町:アーティスト誘致とサテライトオフィス導入

📌 新潟県三条市:職人の技を活かした体験型観光

📌 長野県小布施町:住民参加型のまちづくり推進

つまり、外部資源だけに頼らず、「地域に眠る資源や人」を再発見して活かすことが鍵なんですね。

ここが重要!

「行政×住民×民間」の連携こそ、地方創生を成功させる最大のドライバーです。

シルバーエコノミー拡大で生まれる新市場

実は、高齢者の増加が「新たな経済チャンス」を生み出しているのをご存じですか?

これが今注目されている「シルバーエコノミー」という考え方です。

医療・介護だけでなく、健康維持や趣味・生きがいに関わる商品やサービスまで、消費の中心がシニア世代に移りつつあります。

さらに、高齢者向けの資産運用や相続対策などの金融サービス市場も急拡大中です。

ここが重要!

本章では、高齢者ニーズに応えるヘルスケア・ロボット・資産運用ビジネスなど、これからの成長分野を具体例とともに紹介します。

3-1: 高齢者向けヘルスケア・フィットネス市場の成長性

「健康で長生きしたい」というニーズの高まりから、高齢者向けの健康ビジネスが急拡大しています。

注目の分野は次のとおり:

📌 シニア向けジム・フィットネス教室の増加

📌 AI搭載の健康モニター・歩行支援デバイスの普及

📌 予防医療・栄養指導アプリの利用者拡大

つまり、従来の“介護中心”から、予防やアクティブライフを重視するビジネスモデルへと変化しているんです。

ここが重要!

ヘルスケア産業は、高齢化=マイナスではなくチャンスに変えるカギを握る存在です。

3-2: 生活支援ロボット・遠隔見守りサービスの普及

「一人暮らしの親が心配…」そんな声に応えるのが、介護・見守りのロボット技術と遠隔管理サービスです。

広がる技術としては:

📌 会話・動作支援を行う家庭用ロボット

📌 24時間モニタリング可能なセンサーシステム

📌 LINEやスマホで簡単に確認できる通知サービス

つまり、テクノロジーの進化で離れていても安心できる社会が現実になってきたということですね。

ここが重要!

ロボットは介護の代替だけでなく、“つながり”を維持する役割も担っています。

3-3: 長寿時代の金融商品・資産運用ビジネス

「人生100年時代、どう資産を守るか?」これは今やすべての世代に共通する課題です。

最近注目される金融サービスは:

📌 シニア層向けのライフプラン設計付き保険商品

📌 年金代替としての不動産投資・REITなどの提案

📌 デジタル活用による資産見える化ツールの普及

つまり、“使う・増やす・残す”を意識した新しい資産運用のあり方が求められているんです。

ここが重要!

金融機関やFinTech企業が、高齢者向けの丁寧なサポート設計に力を入れ始めている点も見逃せません。

働き方改革×リスキリングが拓く生産性向上策

実は、日本社会の人手不足解消に向けて、**「働き方改革」と「リスキリング(学び直し)」**の重要性がますます高まっているんです。

特に少子高齢化が進む中で、シニア人材の活用や、AI・ロボットとの共存型労働環境への転換が急務となっています。

同時に、DX(デジタルトランスフォーメーション)を支えるリスキリング支援や教育インフラの整備も重要な鍵に。

労働人口を維持しつつ、生産性をどう上げていくか――そのための実践的なヒントを、この章で解説します。

ここが重要!

高齢者の再活躍や最新テクノロジーの導入、学び直し支援など、「人材の活用法」を見直すことが、これからの日本経済を支えるカギになります。

4-1: シニア人材の再雇用・定年延長の効果と課題

「60歳を過ぎても働ける社会って、現実に進んでるの?」――はい、再雇用制度と定年延長の導入が加速中なんです!

実際の動きとしては:

📌 65歳までの雇用確保義務化(高年齢者雇用安定法)

📌 シニア向けの社内資格制度や時短勤務の導入

📌 高齢人材の経験を活かすマネジメントや教育分野での活用

ただし、体力やデジタルスキルに差が出やすく、配置や業務設計の工夫が不可欠です。

ここが重要!

再雇用は単なる延命措置ではなく、「世代間知の継承」という企業成長戦略でもあるんですね。

4-2: AI・ロボット共働の現場導入事例

「AIとロボットに仕事を奪われる…?」と思っていませんか? 実は今、“共働”という形で生産性向上が進んでいるんです。

代表的な導入事例は:

📌 製造業:ピッキング作業をAI搭載ロボットが自動化

📌 介護現場:移乗や見守りをロボットが支援

📌 小売業:無人店舗や自動レジで人手不足をカバー

つまり、人間がクリエイティブな作業や判断に集中できる環境づくりが進んでいるということです。

ここが重要!

AI・ロボットは“敵”ではなく、“パートナー”。労働力減少に対する現実的な解決策です。

4-3: Lifelong Learning支援とDX教育プラットフォーム

「仕事に必要なスキル、ついていけるか不安…」そんな不安を解消するカギが、リスキリングと継続学習の仕組みです。

今、注目される支援策は:

📌 政府が提供する「マナビDX」などの無料講座

📌 企業による社内教育プラットフォームの導入

📌 eラーニング×動画×資格試験の一体型サービス

つまり、誰でも・どこでも・何歳でも学べる環境が整いつつあるんですね。

ここが重要!

テクノロジーと学びを味方にすれば、時代の変化に柔軟に対応できる人材に進化できます!

医療・介護インフラのスマート化と負担軽減

高齢化が進む日本では、医療・介護の人手不足や財政負担の増大が深刻な社会課題になっています。

その解決策として注目されているのが、**テクノロジーを活用した「スマート医療・介護インフラ」**なんです。

遠隔診療やウェアラブル機器による健康管理、介護ロボットの導入、さらには医療・介護データの統合活用まで――

ITと連携することで、現場の負担を軽減しつつ質の高いサービスを維持する取り組みが各地で進んでいます。

ここが重要!

スマート化は、高齢者だけでなく支える側の負担も減らせる「共存のインフラ」。今後の社会保障制度を支える柱になるでしょう。

5-1: 遠隔診療×ウェアラブルモニタリングの最前線

「病院に行かなくても診てもらえる時代?」――実はもう、スマホや腕時計で健康管理するのが当たり前になりつつあるんです。

注目の技術としては:

📌 ウェアラブル端末で心拍や血糖値をリアルタイム測定

📌 遠隔診療で自宅にいながら医師とオンライン受診

📌 慢性疾患のモニタリングと薬の適正管理支援

つまり、医療とITが融合し、自宅が“第二の診療所”に近づいてきているということですね。

ここが重要!

高齢者の通院負担を減らし、医療現場の人手不足も解消する一石二鳥の仕組みです。

5-2: 介護ロボット・自動化設備の導入効果

「介護職が足りないのはどう解決するの?」その答えの一つが、介護ロボットや自動化設備の導入です。

具体的な効果は:

📌 移乗介助・起床支援をロボットが自動で補助

📌 自動排泄処理装置や見守りカメラで夜勤の負担軽減

📌 スマート介護記録で作業効率アップ

つまり、人手を“置き換える”のではなく、“補う”ことで負担を最小限にしているんですね。

ここが重要!

導入コストはあるものの、長期的には人材確保・離職率低下・業務効率化に大きく貢献します。

5-3: 医療・介護データ共有プラットフォームの展望

「病院と介護施設で情報がバラバラ…」そんな課題を解決するのが、医療・介護のデータ統合です。

今進んでいる主な施策は:

📌 全国医療情報プラットフォームの整備(マイナ保険証連携)

📌 介護記録と診療データの統合によるチーム医療強化

📌 緊急時対応のためのクラウド共有システムの導入

つまり、情報が一元化されることで、治療やケアの質も格段にアップするんです。

ここが重要!

DXによるデータ活用は、人に寄り添う医療・介護の進化に欠かせない存在です。

住宅・交通インフラのダウンサイジングと再設計

人口減少と高齢化が進む中、これまでの大規模インフラは**「使いきれない・維持できない」**という課題に直面しています。

そこで注目されているのが、住宅や交通インフラの「ダウンサイジング」と再設計の動きなんです。

高齢者に優しいバリアフリー住宅や、地域密着型のコンパクト居住モデル。

さらに、自動運転やMaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)を活用した次世代交通の仕組みも広がっています。

ここが重要!

インフラを小さく、賢く作り直すことで、持続可能で暮らしやすい地域社会が実現できるのです。

6-1: 高齢者向けバリアフリー住宅・小規模多機能型居住モデル

「高齢になったら、どこでどう暮らせばいいの?」という声が増えています。

今、注目されているのが、バリアフリー設計の住宅と小規模多機能型居住なんです。

代表的な取り組みは:

📌 手すり・段差なし・スロープなどの安全設計住宅

📌 介護・食事・見守り機能が一体化した小規模多機能ホーム

📌 地域に密着したコンパクトな共生型施設の整備

つまり、「施設」か「在宅」の二択ではなく、“住み慣れた地域で暮らし続ける”新しい選択肢が広がっています。

ここが重要!

都市から地方まで、柔軟に対応できる住環境の整備がこれからの鍵を握ります。

6-2: 自動運転・MaaSによる地方交通の再生

「免許返納したら、もうどこにも行けない…」そんな声に応えるのが、**自動運転とMaaS(Mobility as a Service)**の活用です。

導入が進む仕組みは:

📌 高齢者向けのオンデマンド乗合バスや自動運転車

📌 スマホアプリ1つで予約・乗車・支払いができる地域交通連携

📌 駅や病院を結ぶ“ラストワンマイル”交通の最適化

つまり、車がなくても自由に移動できる社会インフラが地方を中心に進化中なんです。

ここが重要!

高齢化と人口減少を逆手に取り、“人中心”のスマート交通が地域再生を支えています。

6-3: エネルギー自給自足型マイクログリッド構築事例

「電力供給が止まったらどうするの?」という不安に対応するのが、**マイクログリッド(地域分散型電源)**です。

最近の構築事例では:

📌 太陽光や風力を活用した地域電源の設置

📌 蓄電池と組み合わせた停電時の自立型エネルギー供給

📌 自治体・企業・住民が共同で運用するモデルの普及

つまり、大規模な送電に頼らず、地域でエネルギーを回す“地産地消”型のエネルギー戦略なんです。

ここが重要!

災害時の強さと環境対応、両方を実現する地域エネルギーの新しい形に注目が集まっています。

世代間交流と地域文化継承の新手法

地方の過疎化や高齢化が進むなかで、「地域のつながり」や「伝統文化の継承」がますます重要になってきました。

でも実は、今その課題に対してデジタルとリアルを融合した新しい取り組みが広がっているんです。

例えば、オンライン会議システムを活用した世代間交流プログラムや、地域の祭りや伝統行事をデジタルアーカイブ化して後世に残す試みなど。

子どもと高齢者が一緒に参加する共創型の地域コミュニティづくりも注目されています。

ここが重要!

文化や人とのつながりを未来へつなぐには、「交流の場」をアップデートする発想がカギなんです。

7-1: オンライン×リアルの世代間交流プログラム

「若い人と高齢者の接点って減ってない?」――そんな課題を解決するのが、デジタルとリアルを融合した交流プログラムです。

代表的な取り組みは:

📌 オンライン習字教室やゲームを通じた世代間イベント

📌 地域の会館での共同ワークショップや昔話会

📌 子どもが高齢者にスマホの使い方を教える“逆リレー”方式

つまり、世代の垣根を越えて学び合い・支え合う場が、テクノロジーによって広がっているんですね。

ここが重要!

交流のきっかけを“仕組み化”することで、地域の絆と活気を同時に生み出すことができます。

7-2: 地域祭り・伝統行事のデジタルアーカイブ活用

「伝統行事がなくなってきたのはもったいない…」そんな声から、地域文化を“デジタル保存”する動きが広がっています。

実際の事例は:

📌 地域祭りの記録動画をYouTubeで公開

📌 古文書や伝承のスキャンデータをデジタルアーカイブ化

📌 小学校の授業や観光PRに活用する自治体も多数登場

つまり、昔ながらの文化が“未来に繋がるコンテンツ”として再評価されているということですね。

ここが重要!

文化の継承は“アナログ”だけじゃない。テクノロジーが文化を守り、拡げる時代です。

7-3: 子ども・高齢者が共創するコミュニティづくり

「一緒に何かをつくるって、年齢関係ある?」――いいえ、“共創”という視点で見れば、世代はむしろ強みになるんです。

共創型の事例では:

📌 高齢者が手ほどきする昔遊びワークショップ

📌 地域農園やカフェを共同運営する“世代混合チーム”

📌 学校・福祉施設・地域団体が連携したイベントづくり

つまり、知識・体験・感性を持ち寄って“地域に価値を生み出す”仕組みが増えています。

ここが重要!

コミュニティの再生は、「誰かに頼る」から「一緒に育てる」へ。共創こそが未来をつくる力です。

新成長産業クラスターと経済モデルの転換

日本の経済は今、大きな転換期に差し掛かっています。

脱炭素や高齢化といった社会課題をきっかけに、GX(グリーントランスフォーメーション)や水素産業、バイオ技術といった新成長分野が急速に拡大中です。

特に注目されているのが、地方都市を拠点とした産業クラスターの形成。

再生可能エネルギーや半導体開発など、地域の特性を生かしたプロジェクトが進行中です。

さらに、スタートアップを後押しする**地域ベンチャーキャピタル(地方VC)**や補助金制度も充実してきました。

つまり、これからの日本は「地方が新しい産業の主役になる」時代に向かっているということですね!

ここが重要!

成長戦略のカギは、地方の資源と次世代産業を掛け合わせた持続可能な経済モデルにあります。

8-1: グリーントランスフォーメーション(GX)と水素産業

実は今、日本の経済モデルが大きく転換しようとしています。

そのカギを握るのが、GX(グリーントランスフォーメーション)と水素産業なんです。

注目されている理由は:

📌 脱炭素社会への移行を支える水素エネルギー

📌 トヨタなど大手企業が燃料電池車や水素プラントを実用化

📌 国の支援もあり、地域産業としての水素開発が進行中

つまり、CO2を出さない新エネルギーが新しい雇用・技術・インフラ整備を生む起爆剤になっているということですね。

ここが重要!

水素は単なるエネルギーではなく、未来型経済への転換をリードする主軸といえます。

8-2: バイオ・半導体・再生可能エネルギーの地域展開

「新産業って都市部だけの話でしょ?」と思っていませんか?

実は今、地方にもバイオ・半導体・再エネの波が広がっているんです。

主な展開例は:

📌 九州・東北での半導体工場新設(TSMCなど)

📌 バイオ関連の研究拠点を大学と連携して地方に設置

📌 太陽光・風力・地熱などの再エネ発電事業の地産地消

つまり、地方発の産業クラスターが増え、雇用創出と人口維持の切り札になりつつあるということですね。

ここが重要!

“地方だからできる”産業モデルが、地域経済の再構築を可能にします。

8-3: スタートアップ支援と地方VCの最新動向

「起業って都市じゃないと無理でしょ?」という考えはもう古いかもしれません。

最近は、地方発スタートアップの支援が本格化しているんです。

注目の動きは:

📌 自治体主導のアクセラレータープログラム

📌 地元金融機関や信用金庫によるVCファンドの設立

📌 地域課題に根差した“スモールイノベーション”の成功例多数

つまり、東京に出なくても、地元で課題を解決するビジネスが生まれ、成長できる環境が整ってきています。

ここが重要!

地域から生まれるスタートアップこそ、持続可能な経済循環の原動力になっているのです。

2030~2050年を見据えた持続可能な社会ビジョン

超高齢化・人口減少・財政赤字――これからの日本社会は課題が山積みです。

でも、実はその中にも大きなチャンスと変革のヒントが隠れているんです。

2030年以降を見据えるには、「SDGs(持続可能な開発目標)」と共生型社会モデルの導入がカギになります。

同時に、年金・医療制度の見直しや、税制の再設計も不可欠。財政の持続可能性が問われています。

さらに重要なのが、個人・企業・行政が連携してアクションを起こすという視点です。

トップダウンでもボトムアップでもない、みんなで未来をつくる仕組みが求められています。

ここが重要!

変化に備えるだけでなく、積極的に設計し行動することこそが、持続可能な社会への第一歩なのです。

9-1: SDGsと共生モデルによる超高齢社会の設計

「超高齢社会ってネガティブな話ばかり…」と思いがちですが、SDGsの視点で見れば希望もあるんです。

具体的な共生モデルの例:

📌 ユニバーサルデザインの街づくり

📌 福祉・医療・教育が一体化した“スマートタウン”構想

📌 若者・高齢者が共に支え合う仕組みの設計

つまり、年齢や立場を超えて**“誰もが生きやすい社会”をデザインする取り組みが進んでいる**ということです。

ここが重要!

SDGsの実現は、「持続可能」という言葉をリアルに“暮らしの形”として体現することから始まります。

9-2: 社会保障制度改革と財政健全化シナリオ

「年金や医療制度って本当に持つの?」――この不安、みんな感じていますよね。

だからこそ今、制度改革と財政再建がセットで進められているんです。

主な対策の方向性:

📌 年金支給開始年齢の見直しと段階的な引き上げ案

📌 医療費の自己負担率調整と予防医療の推進

📌 税制改革による財源確保と資産所得課税の強化

つまり、負担と給付のバランスをとりつつ、持続可能な形を模索しているのが現状です。

ここが重要!

社会保障制度は「変わる前提」で考え、一人ひとりが情報をアップデートして備えることが大切です。

9-3: 個人・企業・行政が共有するアクションプラン

「持続可能な未来をつくるのは誰?」――答えは、“みんな”です。

つまり、個人・企業・行政が連携して行動することが何より重要なんです。

具体的なアクション例:

📌 企業によるESG経営やゼロカーボン宣言

📌 行政によるデジタル田園都市構想の推進

📌 市民による地域ボランティア・環境活動

つまり、それぞれが役割を果たすことで、バラバラな努力が1つの社会変革につながるということですね。

ここが重要!

共通ビジョンを持ち、「自分ごと」として社会課題に取り組むことが未来を変える第一歩になります。

結論

日本はこれから「人口減少×超高齢社会」という世界に先駆けた大変革の時代に突入します。

しかしこれは、ただの危機ではありません。むしろ社会・経済・生活のすべてを見直すチャンスでもあるのです。

今回ご紹介した各領域――人口政策、地方創生、シルバーエコノミー、働き方改革、医療・介護、インフラ再設計、地域文化、成長産業、社会ビジョン――はどれも、これからの日本を形づくるカギになります。

特に注目すべきは、個人・企業・行政の協働です。

SDGsや移住政策、スタートアップ支援、リスキリング教育など、私たち一人ひとりが関われる分野は確実に増えています。

つまり、未来は「選ばれるもの」ではなく「共に創るもの」。

今こそ、自分にできるアクションを一歩踏み出すタイミングなのです。

たとえば、

- 高齢化対策に関心を持つ

- 地元の活性化イベントに参加する

- デジタル教育に触れてみる

こんな行動からで十分です。

未来を変える力は、あなたの一歩から始まります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント