「人口減少=衰退」と思っていませんか?

実は、日本にはまだまだ成長の可能性があるんです。

少子高齢化や労働力不足といった課題は深刻ですが、DX推進・シルバー人材の活用・グリーンエネルギー投資・スタートアップ育成など、多方面で明るい兆しが見え始めています。

政府も企業も、これらの分野に本気で取り組み始めているのが現状です。

本記事では、「9つの分野」に分けて、日本が未来に向けて飛躍するための具体的な成長戦略を、初心者でもわかりやすく会話調で解説していきます。

→ 読めば、人口減少の時代でも成長できる道筋が見えてきます!

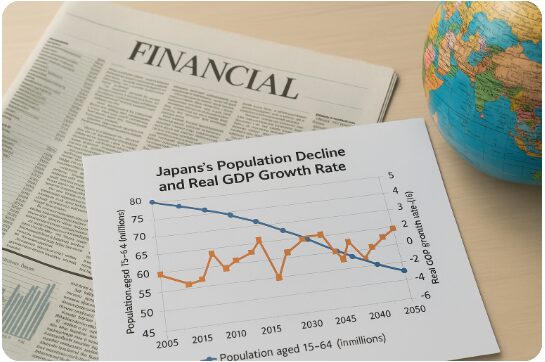

最新データで読む人口減少の実態と経済インパクト

日本の人口減少が加速しています。

特に注目されているのが、2050年に向けた生産年齢人口の急減と、それに伴うGDP成長率の鈍化です。

「人が減る=経済も縮小する」という図式は避けられないと思われがちですが、本当にそうでしょうか?

実は、的確な政策と産業構造の転換があれば、成長はまだまだ可能なんです。

この章では、政府や国際機関の最新統計をもとに、人口動態の予測と日本経済へのインパクトをやさしく解説。

今後の課題と希望の両面から、未来のリアルな姿に迫っていきます。

→ 読むだけで、数字から見える日本の未来像がスッと頭に入ります!

1-1. 2050年推計までの人口動態とGDP成長の相関関係

「人口が減ると本当に経済成長も止まるの?」と感じたことはありませんか?

実は、日本の将来人口とGDP成長には密接な関係があるんです。

📌人口と経済の相関ポイント

- 総人口は2050年までに約9,000万人台へ(国立社会保障・人口問題研究所)

- 高齢化率は40%近くまで上昇予定

- 生産年齢人口の減少=GDP成長の足かせに

- 一方、1人あたりの労働生産性を高めれば成長は可能

→ 人口が減っても「生産性向上」でGDP成長は維持できるという見方もあるんですね。

ここが重要!

悲観的な数字に惑わされず、「人×テクノロジー」で乗り越える戦略が求められているんです。

1-2. 生産年齢人口減少がもたらす労働力ギャップの分析

「若い働き手が減ると、どれくらい影響があるの?」

そんな疑問に応えるためには“労働力ギャップ”を見ていくことが大切です。

📌労働力不足に関する重要ポイント

- 生産年齢人口(15〜64歳)は2040年に5,000万人台へ

- 建設・介護・物流などで人手不足が深刻化

- 労働供給不足=サービスの質や価格に影響

- 解決策は外国人労働者、女性活躍、AI導入などの多角戦略

→ 労働力確保は「1つの解」ではなく、多面的な政策で乗り越える必要があるんですね。

ここが重要!

“人がいない”ではなく“活かしきれていない”人材の発掘と仕組みづくりがカギです。

1-3. 出生率低迷後の経済ダメージと回復シナリオ

「出生率が下がると、どんな影響が将来に出るの?」

実は、目に見える“経済インパクト”は数十年先にじわじわと現れます。

📌低出生率が招く問題と再生のカギ

- 合計特殊出生率は1.20(2023年、過去最低を更新)

- 若年層の人口減=教育、住宅、消費市場の縮小へ

- 将来的な税収減+社会保障の負担増加に直結

- 回復には子育て支援・住宅政策・働き方改革が重要

→ 単なる“人口数の回復”ではなく、“経済の質”をどう維持するかがカギなんです。

ここが重要!

出生率の回復だけに頼らず、多世代活躍・所得底上げの仕組みが経済回復のベースになります!

超高齢社会を支える「シルバーエコノミー」戦略

日本は世界有数の超高齢社会に突入しています。

一見するとネガティブな現象に思えますが、高齢者の需要を新たな経済成長の源泉としてとらえる視点が注目されています。

そこでカギになるのが、「シルバーエコノミー」戦略。

医療・介護のDX化、年金制度の見直し、シニアの再就職支援などを組み合わせることで、高齢者を支えるだけでなく、新たな市場と雇用を創出する可能性があります。

この章では、高齢社会を“経済の壁”ではなく“チャンス”とする視点から、日本が取るべき具体策をわかりやすく解説していきます。

→ 読めば、超高齢化はマイナスではないという視点が得られます!

2-1. 医療・介護DXで創出する新市場と雇用機会

「医療や介護の分野でもデジタル化って進んでるの?」と感じたことはありませんか?

実は、DX(デジタルトランスフォーメーション)はこの分野で急速に拡大中なんです。

📌医療・介護DXが生み出すチャンス

- 電子カルテ、介護記録ソフトの導入が加速

- 遠隔診療やAI健康相談が高齢者の暮らしを支援

- 見守りセンサーやロボット介護で人手不足を補完

- DXツール導入に伴う新たな職種や雇用が発生

→ 医療・介護分野は「DXによる雇用創出の宝庫」でもあるんですね!

ここが重要!

超高齢社会は課題だけでなく、DXによる成長市場の拡大チャンスでもあるという視点が大切です。

2-2. 年金・社会保障改革で持続可能な財政基盤を構築

「年金制度ってこのままで本当に大丈夫?」と不安に思う方も多いですよね。

現実的には、制度改革なしには持続できない状況にあるんです。

📌年金・社会保障の持続性を高める施策

- マクロ経済スライドで給付水準の調整が進行中

- 高所得者への給付制限や負担増の議論が加速

- 現役世代と高齢者の世代間バランスの見直しが焦点

- 医療費適正化・公的保険の効率化も改革の柱

→ 持続可能な制度づくりには「公平性と効率性」の両立がカギになるということですね。

ここが重要!

制度を守るには「今のままでは維持できない」という現実を共有し、全世代で納得できる改革が必要です。

2-3. シニア人材のリスキリングと再就職支援プログラム

「定年後も働きたいけど、どんなスキルが必要?」と思っていませんか?

今、60代・70代でも再スタートできる時代になっています。

📌シニア層の活躍支援ポイント

- 再就職支援講座・資格取得講座の充実

- ハローワークや地方自治体による職業マッチング支援

- 経験豊富な人材の中小企業やスタートアップ支援が活発化

- IT・事務・接客業など軽労働での需要増も顕著

→ 「働ける・働きたいシニア」が輝ける環境づくりが進んでいるんですね!

ここが重要!

年齢に関係なく「学び直し」と「経験活用」で、再就職・社会参加の選択肢は広がっています。

AI・ロボット導入で生産性を飛躍的に向上

人口減少が進む中、日本経済の持続的成長に必要なのは**「人手不足を補いながら生産性を高める」仕組み**です。

そこで注目されているのが、AI(人工知能)やロボット技術の本格導入。

製造業ではスマートファクトリー化が進み、省人化・無人化によるコスト削減と品質向上を両立。

さらに、サービス業や建設・農業分野でも、生成AIや自動化技術の実用化が急速に拡大しています。

この章では、分野別の最新事例と技術トレンドをもとに、日本が生産性向上を実現するための具体策をわかりやすく紹介します。

→ AIとロボットは、経済の救世主になり得る!

3-1. スマートファクトリーによる製造業省人化事例

「工場も人手不足って言うけど、どうやって対応してるの?」と気になりますよね。

その答えが**“スマートファクトリー”化**にあるんです。

📌スマート化による省人化の進展

- IoTによる生産ラインの自動制御

- AIカメラでの品質検査&不良品の自動排除

- AGV(無人搬送車)や協働ロボットによる物流最適化

- 生産性UPだけでなく、安全性・人件費の削減にも寄与

→ 人手不足を“技術”で解決しつつ、新たな働き方を生み出しているということですね!

ここが重要!

製造業の未来は「人が減っても回る仕組み=スマートファクトリー」が鍵になります。

3-2. 生成AI×RPAでサービス業革新を実現する方法

「サービス業ってAI化できるの?」と思うかもしれません。

でも実は、生成AIとRPAを組み合わせることで、劇的に効率化できるんです。

📌サービス業×AIの革新ポイント

- 生成AIによる自動応答・資料作成・予約管理の自動化

- RPA(業務自動化ツール)による定型処理の削減

- 接客は人間、バックヤード業務はAIへ

- 顧客対応の品質とスピードが両立可能に

→ 人にしかできない部分は残しつつ、「繰り返し作業」はAIとロボットに任せる時代ですね!

ここが重要!

サービス業の未来は「AI×人のハイブリッド」で、質の高い効率経営が実現可能になります。

3-3. 農業・建設業における自動化技術の最新動向

「農業や建設って自動化できるの?」と驚く方もいるかもしれません。

でも今やドローンやAI重機が活躍する時代なんです。

📌自動化が進む現場の実情

- 農業ではドローン散布・自動運転トラクターの導入が進行中

- 建設業はAI制御ショベルカーや自律型ロボットの試験導入が増加

- 熟練者不足に対応する技能継承型AIも開発中

- 作業員の安全性や作業効率が大幅に改善

→ テクノロジーによって「人手が足りないからできない」が解決されつつあるんですね!

ここが重要!

一次産業や建設分野でも「自動化による生産性革命」が現実のものとなっています。

行政DXと電子政府の先進事例から学ぶ効率改革

行政のデジタル化=**「行政DX」**は、今や日本でも本格的に動き始めています。

特にデジタル庁の創設以降、手続きのオンライン化や住民サービスの効率化が進み、国民の利便性は大きく変わろうとしています。

世界を見ると、エストニアや北欧諸国ではすでに電子政府が生活のインフラに。

そのノウハウから、日本が今後どのような改革を進めるべきかのヒントが得られます。

この章では、先進事例と日本の行政改革の取り組みを比較しながら、より良い未来の行政像を探っていきます。

→ 行政DXは、日本再生のカギとなる改革です!

4-1. エストニア電子政府の成功要因と日本への応用

「エストニアの電子政府って、なぜあんなに進んでいるの?」と気になったことはありませんか?

実は、国全体が“デジタルファースト”を掲げ、徹底したIT基盤整備を行ってきた結果なんです。

📌エストニアの成功ポイント

- 国民全員にデジタルIDを発行し、本人確認を電子化

- 行政手続きの99%以上がオンライン完結

- X-Roadという共通基盤で省庁・企業間の情報共有を実現

- 教育現場でもITリテラシー教育を早期から実施

→ 日本が学べるのは「制度設計と国民全体の意識改革」ですね。

ここが重要!

単なる技術導入ではなく、「デジタルで信頼される国」をつくるビジョンが成功のカギなんです。

4-2. デジタル庁が推進する行政手続オンライン化の効果

「マイナンバーとオンライン手続きって実際どうなの?」と感じる方も多いはず。

デジタル庁の取り組みは、行政手続きの効率化だけでなく、国民の利便性向上にもつながっています。

📌オンライン化のメリット

- 各種申請・証明書の発行が24時間ネットで可能に

- 役所の窓口混雑や待ち時間が減少

- 書類の電子化で印刷・郵送コストを大幅削減

- 行政データの活用で政策の精度も向上

→ 利便性アップと行政効率化の両立が進んでいるんですね。

ここが重要!

“誰もが使いやすい”行政の仕組みを作るため、UX改善がカギになります。

4-3. 北欧モデルに学ぶ公民連携によるサービス改善

「行政サービスって、もっと民間と連携できないの?」

実は北欧諸国では、公民連携(PPP)によって福祉や教育の質を高めているんです。

📌北欧モデルの特徴

- 地方自治体が民間と共同でITサービスを開発

- 公共交通や福祉サービスにIT企業のノウハウを活用

- 住民参画型のサービス設計(デザイン思考の導入)

- 成果に応じた予算配分で透明性と効率を両立

→ 日本でも“官だけでやる”のではなく、“共創型”が求められています。

ここが重要!

公と民、市民を含めた「三者の協働」が、質の高いサービスづくりを可能にします。

地方創生×スタートアップで生む新たな雇用創出

人口減少が進む中、地方の活性化=地方創生が日本の未来を左右するといっても過言ではありません。

その鍵を握るのが、スタートアップ支援と地域イノベーションの融合なんです。

特に近年では、地方VCや官民ファンドの支援を受けて起業する事例が急増中。

さらに、リモートワークによる地方移住や体験型観光のインバウンド戦略も注目されています。

この章では、地方発のビジネスがどのように雇用と経済を生み出しているのか、具体的な事例とともに解説します。

→ 今こそ、地方こそが“日本経済の起爆剤”です!

5-1. 地方VC・官民ファンドの活用成功事例

「地方からでもスタートアップって育てられるの?」

実は、官民ファンドや地方ベンチャーキャピタル(VC)の力で成長する企業も増えてきています。

📌成功事例の特徴

- 岡山県:大学発ベンチャーに自治体VCが出資

- 宮崎県:農業DXスタートアップに県主導で投資

- 北海道:観光系スタートアップに官民連携ファンドが支援

- 地元金融機関や企業と連携した“エコシステム型支援”が強み

→ 地域資本と官の後押しが成長を後押ししているんですね。

ここが重要!

“東京一極集中”ではなく、地方からでも挑戦できる仕組みづくりが進んでいます。

5-2. リモートワーク移住による地域イノベーション拡大

「地方移住って実際どうなの?」と不安に思う方もいるかもしれません。

でも今、リモートワーク×移住の組み合わせで、地域に新しい価値が生まれているんです。

📌注目の動き

- 高知・長野・徳島などで移住者支援制度が充実

- サテライトオフィスやコワーキングスペースの整備

- 地域企業と都市人材のマッチング支援(複業促進)

- 地元の人と外部人材が協業して新事業が誕生

→ 地域イノベーションの火種は「人の流れ」から生まれているんですね。

ここが重要!

“場所に縛られない働き方”が、地方創生の新しい起爆剤になっています。

5-3. 体験型観光×インバウンド施策で地域経済活性化

「インバウンドが戻ってきたけど、どう活かせるの?」

いま注目されているのが、“モノ消費”ではなく“コト体験”による地域観光なんです。

📌成功のポイント

- 着地型観光(地元ガイドによる農村体験や工芸体験)

- 多言語対応アプリや決済インフラ整備

- SNSを活用した海外プロモーション

- 観光×地域資源(酒蔵・温泉・古民家)のブランディング

→ “住んでよし、訪れてよし”の地域がインバウンドで選ばれています。

ここが重要!

外国人旅行者が「体験」を求める今、地域独自の魅力を“ストーリー”として伝える工夫が必要です。

外国人材受け入れと多文化共生で労働力を補完

少子高齢化が進行する日本において、外国人労働者の受け入れは避けて通れないテーマとなっています。

特定技能制度や高度人材ビザなどを通じて、優秀な海外人材の確保が急務なんです。

また、自治体レベルでの多文化共生の取り組みも重要なカギ。

多様な価値観を尊重しながら、地域社会への定着と活躍を促す環境づくりが進んでいます。

この章では、外国人材受け入れの最新制度・成功事例・Uターン支援策までをやさしく解説していきます。

→ 国籍を超えた“共生社会”こそ、日本の未来を支える力です!

6-1. 特定技能・高度人材ビザの最新トレンドと要件

「外国人が日本で働くには、どんなビザが必要なの?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は最近、「特定技能」と「高度人材ビザ」が注目されているんです。

📌ビザ制度の注目ポイント

- 特定技能1号:14業種で受け入れ可能(介護・建設・農業など)

- 特定技能2号:一部業種で家族帯同・永住が可能に

- 高度人材ビザ:学歴・年収・実績などをポイント制で評価

- 日本語能力不要なケースも増加中(特定技能)

- 外国人支援機関の登録や生活支援義務が求められる

→ 日本の労働市場は“高度人材”と“即戦力人材”で多様化が進んでいるんですね。

ここが重要!

制度の柔軟化が進み、外国人にとって“選ばれる国・職場”になるかが問われています。

6-2. 多文化共生推進自治体の成功ポイント

「外国人が住みやすい街ってどんな取り組みがされてるの?」

多文化共生を掲げる自治体には、共通の“成功パターン”があるんです。

📌先進自治体の共通施策

- 豊田市:外国人住民向けのポルトガル語通訳常駐

- 大阪市:災害情報の多言語化と多文化イベント開催

- 川崎市:地域日本語教室や生活相談窓口の整備

- 地域住民と外国人の対話の場(交流会・ワークショップ)

→ “行政サービスの多言語化”と“地域の顔が見える支援”が共生の鍵なんですね。

ここが重要!

外国人を“お客様”としてではなく、“地域の一員”として迎える意識が成功のカギです。

6-3. 海外在留邦人のUターン・リターン支援策

「海外で活躍した日本人が、日本に戻って活躍するには?」

実は、Uターン支援制度やリターン人材向けの雇用支援が広がっています。

📌支援制度と活用例

- JETROのUターン人材マッチングプログラム

- 地方自治体による“逆出稼ぎ”補助(移住支援金)

- 海外キャリアを評価する企業向け説明会

- 外務省「在留邦人支援室」が提供する相談サービス

→ 「海外経験を活かせる仕事があるか」が帰国の決め手になっているんです。

ここが重要!

Uターン・リターン人材は“グローバル即戦力”として、日本社会の競争力を高める存在です。

人的資本経営とリスキリングで価値ある労働力へ

日本では今、「人材=資本」として捉える人的資本経営が企業戦略の中核となっています。

同時に、急速なデジタル化に対応するためには、**社会全体でのリスキリング(再教育)**が欠かせません。

政府もデジタル人材育成に対する補助金制度を強化し、企業内大学やeラーニング導入を後押ししています。

さらに、女性や若手のキャリア再構築や賃金アップの取り組みが、労働力の質を高める重要施策となっています。

この章では、人的資本経営とリスキリングがもたらす未来の働き方を、成功事例と制度面の両方から解説していきます。

→ 人を育てることが、企業と日本経済の成長エンジンになるんですね!

7-1. デジタル人材育成を支える政府補助金と制度

「IT人材って足りないって聞くけど、育成の制度ってあるの?」

実は今、政府が多くの“リスキリング支援制度”を提供しています。

📌注目の支援制度

- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(最大56万円支給)

- 厚労省「人材開発支援助成金」で企業向けeラーニング費用を補助

- 経産省のIT導入補助金でも研修・ツール導入に利用可能

- 地方自治体の独自補助制度も拡大中

→ 「補助金×オンライン講座」の組み合わせで手軽に学び直しができるんですね。

ここが重要!

“コストをかけずにITスキルを得る”ためには、制度を知って活用することが第一歩です。

7-2. 企業内大学・eラーニング導入の成功パターン

「働きながら学べるって本当に浸透してるの?」

実は、多くの企業が“自社内の大学”や“社内eラーニング”に力を入れているんです。

📌成功事例の共通点

- リクルート:自社大学でDX・マネジメント人材を養成

- サントリー:外部講師によるオンラインMBA講座を導入

- KDDI:社内eラーニングで年間2万人にIT教育

- 学びと評価が連動(昇格・社内資格制度との連携)

→ “学びながら働ける環境”が、離職防止や人材定着にも繋がっているんですね。

ここが重要!

教育は“福利厚生”ではなく、“企業価値を高める投資”になっているんです。

7-3. 女性・若手のキャリア再構築促進と賃金底上げ

「結婚・出産・転職後のキャリアってどう築けばいいの?」

今、女性や若手に向けた“再チャレンジ支援”が注目されています。

📌再構築を支える取り組み

- 女性向けキャリアスクール(SHElikes、ママボラン)

- 厚労省の「両立支援等助成金」活用で職場復帰をサポート

- 若手向けのIT特化型職業訓練(ハロートレーニングなど)

- キャリアコンサルティング+副業支援の組み合わせも増加

→ “一度止まったキャリア”を再起動できる道が着実に整備されてきています。

ここが重要!

“柔軟な働き方+賃上げ”の両立こそが、持続可能な人的資本経営の柱になります!

グリーン成長戦略:脱炭素×エネルギーイノベーション

気候変動対策が世界的なテーマとなる中、日本でも**「脱炭素×経済成長」を両立させるグリーン成長戦略**が本格化しています。

再生可能エネルギー、水素、カーボンニュートラルへの投資が、地域経済を支え、新たな雇用を生み出しています。

経済産業省が示すグリーン成長10分野には、水素サプライチェーンの構築や省エネ技術の開発も含まれ、企業の参入が相次いでいます。

補助金や税制優遇を活用した具体的な企業事例も増えており、環境と利益の両立が可能な時代になっています。

→ 環境対応が“コスト”から“投資”に変わりつつあるということですね!

8-1. 再生可能エネルギー投資で地域経済を活性化

「再生可能エネルギーって、本当に地域経済に役立つの?」

実は今、太陽光や風力などの再エネ投資が地方経済に新たな雇用と収益をもたらしています。

📌再エネによる地域活性化のポイント

- 地元企業が建設・運営を担うことで雇用創出

- 売電収益を地域インフラや福祉に還元する仕組みも

- 自治体の再エネ導入支援制度で事業参入のハードルが低下

- 農地や遊休地の活用で“耕す電力”モデルも進行中

→ 再生可能エネルギーは「環境+経済」の両立を支える鍵なんですね。

ここが重要!

再エネ投資は“地域主導の経済再生”の手段として注目されています。

8-2. 水素社会実現に向けたサプライチェーン構築

「水素社会って、現実味あるの?」

水素は次世代のクリーンエネルギーとして、製造・輸送・利用のインフラ整備が世界中で進んでいます。

📌水素社会構築の注目ポイント

- 脱炭素燃料として発電・輸送・製造分野で需要増加中

- 水素ステーションや燃料電池車の普及に向けた整備が加速

- 川崎・福島などでサプライチェーン構築実証が進行中

- 「グリーン水素」への転換がカーボンフリー社会の鍵

→ 水素は“脱炭素イノベーション”の中心的役割を担うエネルギーです。

ここが重要!

水素社会は、エネルギー転換+新産業創出を同時に進める国家戦略です。

8-3. カーボンニュートラル補助金を活用した企業事例

「補助金って本当に役立つの?」

国の脱炭素支援制度を活用することで、中小企業もグリーン成長に取り組めるようになっています。

📌補助金活用の実例

- 製造業:ボイラー更新で年間CO₂削減+補助率最大3分の2

- 飲食業:冷凍冷蔵機器を省エネ型に刷新しコスト削減

- 建設業:再エネ導入+ZEB化で公共工事の評価向上

- 自治体連携型モデル:地域循環共生圏の形成支援も

→ 補助金を活用することで“脱炭素=コスト増”の常識を覆せるんです。

ここが重要!

カーボンニュートラル補助金は、企業の設備投資を後押しする最前線支援です。

持続可能な社会を支える包括的政策パッケージ

人口減少・少子高齢化・格差拡大――こうした日本社会の構造的課題に対して、包括的な政策パッケージの整備が急務となっています。

とくに税制改革や社会保障制度の見直しは、公平で持続可能な社会を築くための土台となる重要な柱です。

また、近年はベーシックインカムの議論も現実味を帯び始め、財源のあり方や社会的影響を含めた具体的な検討が進んでいます。

さらに、官・民・市民が連携するスマートガバナンスによって、柔軟かつ民主的な政策形成も注目を集めています。

→ 制度の再設計こそが、次世代へ希望をつなぐカギということですね!

9-1. 税制改革・社会保険見直しによる公平負担モデル

「高齢化社会にふさわしい税制度って?」

格差拡大・財政難のなか、すべての世代が納得できる“公平な負担モデル”が求められています。

📌税制・保険制度見直しのカギ

- 所得税の累進強化+金融所得課税の見直し議論が活発化

- 消費税の逆進性対策(軽減税率や給付付き税額控除)

- 社会保険料の企業・個人負担バランス調整が焦点

- マイナンバー×インボイス制度による課税強化

→ 「応能負担」の原則を基盤にした持続可能な仕組みが重要です。

ここが重要!

“負担の見直し”は、将来世代も支えられる財政基盤を築く第一歩です。

9-2. ベーシックインカム議論と財源確保のシナリオ

「ベーシックインカムって実現できるの?」

少子高齢化・雇用構造変化の中で、“最低限の安心”をどう保証するかが議論の焦点です。

📌BI導入の現実的シナリオ

- 社会保障の一部を統合して再設計する“部分BI”型が有力

- 財源は消費税・炭素税・富裕層課税の組み合わせが想定

- フィンランド・韓国などの実証実験が政策データに

- 日本では自治体単位でのモデル事業も視野に

→ ベーシックインカムは“単なる給付”ではなく“社会構造の再設計”でもあるんですね。

ここが重要!

BI導入は、保障制度の合理化と所得再分配の両立がカギです。

9-3. 官民市民が協働するスマートガバナンスの未来像

「これからの行政ってどう変わるの?」

行政サービスは「一方通行」から「共創」へと進化し始めています。

📌スマートガバナンスの構成要素

- オープンデータ活用で透明性と市民参加を強化

- デジタルIDやマイナンバーで行政手続の効率化

- シビックテックや市民ラボによる政策提案が活発化

- 民間企業との共同プロジェクトで社会課題解決型施策を実現

→ 市民と行政が“共に動く”仕組みこそが、未来の統治モデルです。

ここが重要!

スマートガバナンスは、参加型社会の基盤を築く新しい公共モデルです。

結論

日本の人口減少は避けられない現実ですが、その中でも成長の道は確実に存在します。

本記事で紹介した9つの戦略は、いずれも「労働力の質向上」「地域活性化」「テクノロジー革新」など、これからの日本経済を支える具体的な指針です。

とくに、AI導入・リスキリング・多文化共生などはすでに動き始めており、今からでも実践可能なものばかり。

あなたの周りの組織や自治体でも、こうしたトレンドを活かすことができるはずです。

まずは、今の働き方や地域との関わり方を少しだけ見直すことから始めてみませんか?

たとえば、eラーニングでスキルを磨く、地元のスタートアップを応援する、外国人と協働する体制を整える…

小さな行動の積み重ねが、10年後の大きな社会変化につながります。

つまり、「人口が減っても経済は伸びる」ことは、私たち一人ひとりの選択にかかっているということですね!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

ぜひ今日から、自分にできる一歩を踏み出してみてください。

コメント