「幸せになりたい」と誰もが思いますよね。

でも実は、お金や成功よりも“他者とのつながり”こそが幸福を大きく左右することが、最新の研究で次々と明らかになってきたんです。

ポジティブ心理学や幸福学の分野では、人間関係の質こそが主観的幸福度の最大要因とされています。

孤独やつながりの欠如は、メンタルや身体の健康にまで影響を及ぼすというデータも多数あります。

本記事では、**科学的根拠と実践的テクニックの両面から「人とのつながりが幸せをどう生むか」**を徹底解説。

日常で使える行動習慣や会話テクニック、幸福を深めるコミュニティ戦略まで網羅していきます。

他者とのつながりが幸福度アップに与える科学的効果

「幸せな人生」と聞いて、何を思い浮かべますか?

実は、人とのつながりが“幸福感の源泉”であることが、最新の心理学研究で繰り返し示されています。

幸福学やポジティブ心理学の視点では、収入や成功よりも「良質な人間関係」の方が幸福度に強い影響を与えるとされています。

その一方で、孤独や社会的孤立が心身に悪影響を及ぼすリスクも注目されています。

この章では、「幸せの定義」から始まり、人間関係が幸福にどう作用するか、そしてつながりが不足するとどうなるかまで、科学的にわかりやすく解説していきます。

1-1: 幸せな人生とは?幸福学とポジティブ心理学の定義

実は、「幸せな人生」の定義って、科学の世界でもしっかり研究されているんです。

幸福学やポジティブ心理学では、“何が人を幸せにするのか”を数値と理論で分析しています。

代表的な理論がこちら:

📌 ポジティブ心理学における幸福の定義

- **PERMAモデル(ポジティブ感情・没頭・人間関係・意味・達成)**で構成される

- 「人生の満足度」「意味のある生き方」など、主観的評価を重視

- 収入や学歴よりも“良い人間関係”が強く影響することが研究で証明済み

ここが重要!

幸せとは外的な成功よりも、**「心の充足感と人とのつながり」**に深く結びついているということです。

1-2: 人間関係の質が主観的幸福度を高めるメカニズム

ただ友達が多ければ幸せ…というわけではありません。

実は、関係の“量”よりも“質”が幸福感を左右するんです!

その理由は、こんなメカニズムにあります:

📌 幸福感を高める人間関係の特徴

- 感情を安心して共有できる相手がいる

- 相互に信頼し、頼れる関係性であること

- 自分の価値を認めてくれる人と過ごす時間がある

これらが揃うことで、脳内では幸福ホルモン(オキシトシンなど)が分泌され、ストレスが軽減される効果も。

つまり、「自分らしくいられる相手がいる」という安心感が、日々の幸福度を底上げしてくれるんですね!

1-3: 孤立リスクとつながり不足がもたらす不幸要因

逆に、人とのつながりが希薄になると、心身に悪影響が出やすいことが科学的にも分かっています。

特に社会的孤立が続くと…

📌 孤立が引き起こすリスク

- うつや不安障害の発症リスクが2〜3倍に上昇

- 高血圧や心疾患リスクが増加

- 生活習慣の乱れや認知機能の低下にもつながる

ハーバード大学の長期研究でも、「人とのつながりが健康寿命に強く関係する」と報告されています。

(参考:Harvard Study of Adult Development)

ここが重要!

つながりのなさは、“目に見えない不幸の種”になります。日常的に小さな関係づくりを意識することが、長期的な幸福の鍵です。

社会的つながりが心身の健康を促進する科学的証拠

「人とのつながりが健康にいい」って本当?

そう疑問に思う方も多いかもしれませんが、実は長年の研究データがその効果を裏付けているんです。

ハーバード大学による約80年にわたる追跡調査では、人間関係が良好な人ほど長生きし、幸福度も高いことが明らかにされました。

さらに、ストレスホルモン(コルチゾール)の抑制や幸福ホルモン(オキシトシン)の分泌など、身体面への直接的な好影響も確認されています。

この章では、信頼関係がストレスをどう軽減し、心の病にどう予防効果を持つかを、科学的根拠とともにわかりやすく解説します。

2-1: ハーバード成人発達研究が示す長寿と良好関係の相関

実は、世界で最も有名な「幸せ研究」といえば、ハーバード大学が75年以上続けている追跡調査なんです。

この研究でわかったのは、「良い人間関係」が健康と長寿の最大要因だということ。

📌 ハーバード成人発達研究の主な結果

- 愛情ある関係を持つ人は、寿命が長く健康も良好

- 孤独な人ほど、加齢による体と脳の衰えが早まる傾向

- 社会的に満たされていると、痛みの感じ方も軽減する

つまり、幸せな人生のカギは**「どれだけ人とつながっているか」**にかかっているということですね!

2-2: オキシトシン&コルチゾールで見るストレス緩衝効果

人との触れ合いや信頼関係があると、体の中ではストレスを和らげる化学反応が起こるんです。

その代表が「オキシトシン」と「コルチゾール」です。

📌 幸福ホルモンとストレスホルモンの関係

- オキシトシンは、愛情やつながりを感じた時に分泌されるホルモン

- ストレス時に増えるコルチゾールを抑える効果がある

- 結果として、血圧が安定し、心臓病リスクも下がる

ここが重要!

「人とのつながり」は、自然なストレス対策になるという科学的事実があるんです。

2-3: 社会的サポートとうつ・不安軽減の関連研究

うつや不安障害に悩む人ほど、「誰かに頼れる」ことの重要性が際立ちます。

実は、数多くの研究で社会的サポートの存在が、心の病を軽くすると報告されています。

📌 社会的サポートのメンタル効果

- 信頼できる人がいると、ストレス耐性がアップ

- 話を聞いてもらうだけで、不安が軽減される

- 感情を共有することで、孤立感が解消される

つまり、「一人じゃない」と思えることが、精神的な回復力(レジリエンス)を育てる土台になるということですね!

幸福度を高める日常ハビット&行動ガイド

「幸せになりたいけど、何から始めればいいの?」

そう思ったあなたにこそ知ってほしいのが、**日常に取り入れられる“つながり強化ハビット”**なんです。

じつは、1日たった5分の習慣でも、人との関係性が深まり、幸福度をぐっと高められることが研究でわかっています。

しかも、特別なスキルや大きな努力は不要。ちょっとした声かけや、感謝の言葉を伝えるだけでOKなんです。

この章では、すぐ実践できる「幸福習慣」や信頼を育てる会話法、感謝を深める日記術まで、行動に落とし込めるガイドをお届けします。

今日からあなたの毎日が、少しずつ変わり始めるかもしれません。

3-1: 5分でできるつながり強化マイクロ習慣

「忙しくて人間関係まで手が回らない…」そんな方にこそおすすめしたいのが**“マイクロ習慣”**。

たった5分でできることでも、日々のつながりを深める効果があるんです。

📌 今日からできるマイクロ習慣リスト

- 朝一番に「ありがとう」のメッセージを送る

- ランチタイムに1人へ「最近どう?」とLINEする

- 1日の終わりに誰かを思い浮かべて感謝を言葉にする

ここが重要!

小さな積み重ねが、大きな信頼関係と幸福感につながるというのがマイクロ習慣の力なんです。

3-2: 信頼醸成に効くフレンドリー質問&アクティブリスニング

実は、人間関係を深めるのに特別な会話テクニックはいらないんです。

必要なのは、ちょっとした聞き方と問いかけの工夫だけ。

📌 話しやすくなる質問と聞き方のコツ

- 「最近一番嬉しかったことって何?」と感情に触れる質問をする

- うなずきやアイコンタクトで「ちゃんと聞いてるよ」を伝える

- 相手の言葉を繰り返して共感を示す(例:「それって大変だったね」)

ここが重要!

信頼は“聞く姿勢”から始まる。上手な質問よりも「興味をもって聴く」ことが大切です。

3-3: 感謝・称賛・共有日記でポジティブ感情を増幅する

日々の中で**「ありがとう」「すごいね」を伝える習慣**は、幸福度をぐんと高めてくれます。

さらにそれを「記録」することで、自分の幸福実感も強化されるんです!

📌 ポジティブ感情を育てる習慣

- 1日3つ「感謝できること」をノートに書く

- SNSやチャットで「今日のうれしいこと」を共有する

- 他人の努力や行動を見たらすぐに称賛の言葉を伝える

つまり、ポジティブな感情は「表現+記録」で増幅されるんですね!

人間関係が幸福感を生む心理メカニズム

「なぜ、人とつながると幸せを感じるのか?」

その秘密は、脳と心が反応する“心理メカニズム”にあるんです。

共感されると自己肯定感が高まり、「自分は大切にされている」と感じやすくなります。

また、誰かを助けたり親切にしたときに得られる“ヘルパーズハイ”も、幸福感をぐっと引き上げる脳内現象のひとつです。

さらに最近では、ミラーニューロンという脳の仕組みが「感情が人にうつる」ことまで説明できるようになってきました。

この章では、人間関係が幸福感を生み出す科学的プロセスを、初心者にもわかりやすく解説します。

あなたの心がなぜ“つながり”を求めるのかが、きっと理解できるはずです。

4-1: 共感(エンパシー)と自己肯定感の相乗効果

実は、誰かに共感してもらっただけで、「自分には価値がある」と感じる力が自然と湧いてくるんです。

この「共感」と「自己肯定感」は、心の健康を支える最強タッグなんですよ。

📌 共感がもたらすポジティブ効果

- 共感されると、「自分は受け入れられている」と感じやすい

- その実感が「自分は大丈夫」という安心感につながる

- 共感を繰り返し受けると、自己肯定感が高まりやすくなる

ここが重要!

人からの共感が、私たちの「心の免疫力」を高めてくれるんです。

4-2: 互恵性と利他的行動が生む「ヘルパーズハイ」

誰かを助けた時に、なんだか気分がスッキリした経験ありませんか?

それこそが**「ヘルパーズハイ」**と呼ばれる心理効果。助け合いは、受け取る側だけでなく、与える側の幸福度も高めるんです。

📌 互恵性と利他的行動の効果

- 「ありがとう」と言われると脳内で幸福ホルモンが分泌される

- 困っている人を助けた人の方が、長期的に幸福感が高い

- ギブアンドテイクの関係性が、信頼と安心感を生み出す

つまり、人にやさしくすることが、自分の幸せにもつながっているということですね!

4-3: ミラーニューロン理論を活かした感情伝染テク

「誰かの笑顔を見てると、つい自分も笑ってしまう…」

そんな経験ってありますよね?それは**脳内の“ミラーニューロン”**が働いているからなんです。

📌 ミラーニューロンによる感情伝染とは

- 他人の感情や行動を見て、自分も同じ感情を疑似体験する脳の仕組み

- ポジティブな感情は、周囲に広がりやすい性質がある

- 笑顔や前向きな姿勢は、周囲の気分まで明るくする

ここが重要!

自分が明るくいるだけで、まわりも幸せになる連鎖が起きるんです。

高幸福者に共通する価値観&思考パターン

「なぜあの人はいつも幸せそうなんだろう?」

実は、高い幸福感を持つ人たちには“共通する思考パターンや価値観”があることが、多くの研究で明らかになっています。

たとえば、「自分の存在意義=ikigai」に気づいている人は、人生に対する充実感や希望を持ちやすい傾向があります。

また、失敗を前向きに捉える“リフレーミング思考”や、お金より人間関係を重視する価値観も幸福度と深く関係しています。

この章では、幸せな人の内面に共通する思考のクセや判断基準を紹介しながら、

あなた自身の価値観を見つめ直すヒントをお届けします。

5-1: ikigai×価値観:高幸福者の目的意識とは

「なんのために生きているのか」——この問いに、自分なりの答えを持っている人は、

実は幸福度が圧倒的に高い傾向があるんです。キーワードは**「ikigai(生きがい)」**です。

📌 ikigaiを持つ人の共通点

- 自分の価値観に合ったことにエネルギーを注いでいる

- 仕事や趣味を「誰かの役に立つこと」と結びつけている

- 日々の行動に「意味」や「目的」を見出している

つまり、自分の行動に納得感があることが、深い満足感=幸福感につながるんですね!

5-2: レジリエンスを高める失敗のリフレーミング技法

落ち込んだとき、立ち直るのが早い人っていますよね?

その秘密は「リフレーミング」と呼ばれる思考の切り替え術にあるんです。

📌 失敗を前向きに変えるリフレーミング例

- 「ミスした」→「学びのチャンスが来た!」

- 「うまくいかない」→「別の方法を試すタイミング」

- 「恥ずかしい思いをした」→「経験値が上がった」

ここが重要!

物事の“見方”を変えるだけで、感情のコントロール力=レジリエンスが格段に高まるんです。

5-3: お金より関係資本を優先する意思決定基準

「お金は大事。でもそれ以上に大切なものがある」

そんな価値観を持っている人ほど、人生に深い充実感を感じていることが多いんです。

📌 高幸福者の選択基準にあるもの

- 「収入」よりも「人との信頼関係」を重視する

- 孤独にならないよう、人とのつながりに時間と労力を投資する

- SNSや会話の中でも、人を大切にする姿勢を貫いている

つまり、幸せとは“人との関係性”をいかに豊かにできるかというところに尽きるのかもしれません。

充実した人間関係を築く3層モデルと設計図

「人間関係ってどう築けばいいの?」と悩む人は少なくありません。

でも実は、関係性には“深さ”や“役割”に応じた3つの層があることがわかっているんです。

心理学では、人間関係は「深い絆」「緩いつながり」「広がりあるコミュニティ」の3層に分類でき、

それぞれが異なる幸福感や安心感をもたらすとされています。

また、SNSやオンラインチャット、リアルな場での交流など、つながりの“手段”のバランスも大切。

この章では、今の時代に合った人間関係の築き方を、モデル・設計図としてわかりやすく紹介していきます。

6-1: 深い絆・緩いつながり・コミュニティの三層モデル

実は、人間関係は「1つ」ではなく3つの層に分けて考えると幸福度が高まるんです。

この三層モデルを意識することで、無理なく人間関係を育てていけます。

📌 人間関係の三層構造とは?

- ①深い絆:家族や親友など、信頼できる少数の関係

- ②緩いつながり:職場や趣味仲間など、日常で接する知人層

- ③広域コミュニティ:SNS・地域・オンラインサロンなど広範なつながり

ここが重要!

全てを「親密な関係」にしようとしなくてOK。バランスよく3層を築くことが幸福への近道です。

6-2: SNS×オンライン×オフラインの最適バランス

現代ではSNSを活用することが当たり前になりましたが、“リアルとのバランス”を取ることが大切なんです。

SNSだけでは孤独感が深まることもあるので、3つの接点を意識しましょう。

📌 最適なコミュニケーション構成比

- SNS:情報収集・発信・趣味や思想の共感を得る場

- オンライン:ZoomやLINEなど、少人数で深くつながる場

- オフライン:リアルな会話・表情・空気感が得られる信頼構築の場

つまり、**“つながるツール”は手段であって、目的は「人間関係の充実」**だということですね!

6-3: 社会的結束感(コネクテッドネス)を高める参加戦略

「どこかに属している」という感覚は、実はメンタルヘルスに強く影響するんです。

この“コネクテッドネス”を高めるには、「参加の仕方」を工夫することがカギになります。

📌 コネクテッドネスを高める具体策

- 小さな貢献を意識する(例:SNSでのいいね・コメント)

- 共通の目的を持つ場に参加する(例:ボランティア・習い事)

- フィードバックや感謝を表現することを習慣にする

ここが重要!

「自分もこの場にいていい」と感じられる体験が、人間の安心感と幸福感を育ててくれるんです。

科学とデータが裏付ける「つながり=幸福」の根拠

「人とのつながりが大切」とはよく言われますが、

実はこの考えには科学的な根拠や具体的なデータがしっかり存在しているんです。

ハーバードの長期追跡研究をはじめ、良好な人間関係を持つ人は、健康・収入・寿命の面でも明らかな差があることが証明されています。

また、仲間と目標を共有することでモチベーションが維持されやすく、ストレスや炎症反応にも好影響を与えるとする研究も増えています。

この章では、信頼できるデータと心理生理学的な視点から、「つながり=幸福」の仕組みを解き明かす内容をお届けします。

7-1: 長期追跡研究が示す健康・収入との高相関

実は、つながりの多さが**「健康状態や年収にまで影響する」**というデータがあるんです。

その根拠として有名なのが、ハーバード成人発達研究です。

📌 研究が示した驚きの事実

- 幸福な人間関係を持つ人は、寿命が長い傾向にある

- 孤独を感じている人は、ストレスや病気リスクが高い

- 良好な人間関係は、収入の安定や仕事満足度にもプラスに作用

つまり、つながりは「人生の質」を高めるための重要な資産なんですね!

7-2: 共同目標設定が動機づけを強化する理由

何かを一緒に目指す仲間がいると、不思議と頑張れる。

そんな経験、ありますよね?実はこれ、**心理学的にも立証された「共同目標の力」**なんです。

📌 共同目標が与える好影響

- 「チームでやっている」という感覚がやる気を後押しする

- モチベーションが切れにくくなる

- 達成後の達成感や幸福感が倍増する

ここが重要!

他者との“つながり”が、行動を継続するエネルギーになるんです。

7-3: 社会的サポートが免疫&炎症指標を改善するメカニズム

「心の支えがあると病気になりにくい」と聞いたことはありませんか?

実はそれ、科学的にも証明されているんです。

📌 社会的サポートと身体の健康の関係

- 孤独は炎症反応(CRP値など)を高めるとされている

- 支えのある人ほど、免疫力が安定して高くなる傾向あり

- 慢性ストレスが減ることで、ホルモンバランスも良好に保たれる

つまり、「つながり」は心だけでなく、体の健康までも支えてくれるということですね!

幸福感を最大化する瞬間設計と共有体験

「もっと幸せを感じたい」と思ったとき、

実はその鍵は**“日常の瞬間”をどうデザインするか**にあるんです。

ポジティブ心理学では、強く記憶に残る“ピーク体験”や、日々のささやかな喜び=マイクロジョイを意図的に増やすことが、幸福度を高める方法として注目されています。

さらに、**感情を共有する“お祝い習慣”や“日常リチュアル”**は、人間関係の絆を深め、ポジティブな感情を持続させる効果があるとわかってきました。

この章では、幸福を最大化する「瞬間づくり」と「共有のしかけ」について、実践できる具体策とともに紹介していきます。

8-1: ピーク体験とマイクロジョイを意図的に増やす方法

実は、**「最高の瞬間」と「小さな喜び」**を意図的に作ることで、幸福感はぐっと高まるんです。

毎日が単調に感じる方こそ、この2つを意識してみましょう。

📌 意図的に増やせる喜びの種類

- ピーク体験:旅行、達成体験、感動的な出会いなど“記憶に残る瞬間”

- マイクロジョイ:お気に入りのカフェ、朝の光、誰かの笑顔など“日常の小さな幸せ”

- スケジューリングが鍵:「月1回のご褒美DAY」「1日1ジョイ記録」などが有効

ここが重要!

“幸福な瞬間”は待つものではなく、つくるもの。日々の中に意識的に組み込みましょう。

8-2: セレブレーション習慣でポジティブ感情を定着させる

ちょっとした達成でも「ちゃんと祝う」ことで、ポジティブな感情が長く記憶に残るんです。

このセレブレーション習慣は、メンタルにとても良い効果をもたらします。

📌 セレブレーションの実践例

- 小さな成功も祝う(例:早起き成功・タスク完了など)

- 仲間と一緒に祝うことで幸福感が倍増する

- 写真・日記・SNSで記録することで記憶に残る

つまり、「特別な日」だけじゃなく、“日常の中の祝い”を増やすことが大事ということですね!

8-3: 日常リチュアルが絆を強化する心理効果

実は、「毎週決まったルーティンで会話する」だけでも、関係の質が大きく変わるんです。

これが「日常リチュアル」の力です。

📌 心理的効果のあるリチュアル例

- 毎週のカフェ時間・食事会など定例化された集い

- 寝る前に感謝を伝え合う習慣

- 月1回の“振り返りタイム”で相手との関係を確認する

ここが重要!

「形式」があると人は安心します。小さな“型”が信頼関係の土台をつくるんです。

他者との絆を深める実践ロードマップ&チェックリスト

「つながりが大事なのはわかっているけど、どう始めればいいの?」

そんな声に応えるのが、**他者との絆を深める“実践ガイド”**です。

実は、人間関係の構築には段階的なステップと継続のコツがあります。

まずは日常の小さなアクションから始めて、新しい出会いを創り出し、自分に合ったコミュニティを見つけることが第一歩なんです。

また、内向的な性格や「時間がない」「気まずさが怖い」といった障壁も、正しいアプローチを知れば乗り越えることができます。

この章では、30日チャレンジの行動計画や出会いの場所選び、続けるための心理テクニックまでを網羅的に紹介していきます。

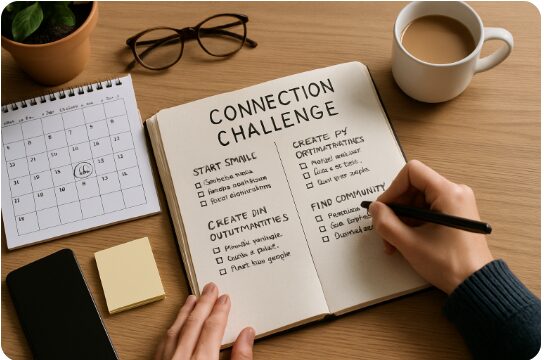

9-1: 30日つながり強化チャレンジ:段階別ステップ

「人とのつながりを増やしたい」と思っても、何から始めれば良いかわからないことってありますよね。

そんな時に役立つのが、この30日チャレンジです!

📌 段階別ステップ例

- 1〜10日目:1日1人に挨拶や感謝を伝える

- 11〜20日目:共通の趣味を持つ人と会話してみる

- 21〜30日目:SNSで交流・オンラインイベントに参加する

つまり、「ちょっと勇気がいるけど、小さな一歩」を毎日積み重ねるだけで人間関係は広がります。

9-2: 新しい出会いを創出するコミュニティ選定リスト

実は、新しい出会いって「偶然」ではなく、“選び方”で決まるんです。

どこに行けばいいか迷っている方に向けて、おすすめの選定リストを紹介します。

📌 おすすめの出会いの場

- 趣味×地域:ボードゲーム会、読書会、ウォーキングクラブなど

- スキルアップ系:語学、プログラミング、投資系の勉強会

- 共通の価値観:ボランティア団体、哲学カフェ、読書コミュニティ

ここが重要!

「共通点」があると会話のハードルが一気に下がるので、無理なくつながれます。

9-3: 継続を阻む時間・内向性・不安の克服テクニック

「続けたいけど、なんだか疲れる」「気後れする」…そんな気持ち、よくわかります。

でも大丈夫。内向型でも、時間がなくても継続できる方法があるんです。

📌 続けやすくなる工夫

- “5分ルール”:まずは短時間から始める

- 予定に組み込む:「水曜20時は○○さんにLINE」のように定例化

- 交流スタイルを選ぶ:対面ではなくチャット中心でもOK

つまり、「続けやすい形を自分で決めておく」ことが継続の鍵なんですね!

結論

人とのつながりは、単なる「気分の良さ」ではありません。科学的にも、幸福度・健康・人生の満足度を高める最重要因子であることが、数多くの研究で証明されています。

本記事では、幸福学・ポジティブ心理学・行動ガイド・成功者の価値観・具体的な実践方法までを幅広く紹介しました。特に「5分でできる習慣」や「30日チャレンジ」など、今日から始められるヒントも満載でしたよね。

つまり、人との絆を深めることが、あなたの幸せを確実に底上げしてくれる近道なんです。

最初の一歩は、小さな「ありがとう」や「声かけ」からでOK。

できることから始めて、自分らしい“つながり習慣”を育てていきましょう。

少しの行動で、未来の幸福度は大きく変わります。

まずは気になるチャレンジを一つ、今日から試してみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント