「円安・円高でもぶれない!オルカン+S&P500を半々で持つ分散投資戦略」をご覧くださり、ありがとうございます!

今回は、世界中の株式に幅広く投資できる「全世界株式インデックス(通称オルカン)」と、米国の代表インデックス「S&P500」を50:50の割合で保有するという分散投資の仕方を、初心者にもわかりやすく解説します。

「円安・円高」という為替の振れがある中で、どうしてこの組み合わせが“ぶれにくい”のか?

それには、国・地域・通貨をまたいだ分散効果と、米国株の成長ポテンシャルが関わっています。

この戦略を理解することで、為替変動や国別リスクに左右されにくい長期運用の土台が築けます。

これから、

- 「そもそもオルカン/S&P500って何?」

- 「過去の実績やコストはどうなの?」

- 「買うならどのファンドを選ぶか?」

- 「為替やチャートの見方」「リスク管理のポイント」

などを段階的にお伝えします。

安心して読み進められるように、初心者向けにやさしい言葉で、短めの段落・適度な改行・箇条書き風の整理も交えて構成しています。

「分散投資って難しそう…」と思っている方も、ぜひこの機会に自分に合った運用スタイルを探してみましょう!

オルカンとS&P500500の基本比較|どっちが自分向きかを見極める

「オルカンとS&P500、どっちを選べばいいの?」――新NISAが始まり、投資を始める人の多くがこの疑問にぶつかりますよね。

実はこの2つ、どちらも長期投資の王道ですが、性質やリスクの取り方がまったく違うんです。

オルカン(全世界株式)は、先進国から新興国まで幅広く分散できるのが特徴。

一方、S&P500は、アメリカ経済の成長をダイレクトに取り込めるインデックスです。

つまり、「安定重視ならオルカン」「成長重視ならS&P500」と考えるのが基本ですね。

この記事では、過去のリターンやリスクの違い、コスト、為替の影響などを比較しながら、自分に合った投資先を見極めるポイントをわかりやすく解説します。

1-1. 「オルカン」と「S&P500」とは?インデックスの仕組みをやさしく解説

実は、**「インデックス」とは簡単に言うと“株のひとまとめバスケット”**なんです。

- S&P 500(S&P500):米国の上位500社の株を集めた指標。米国株式市場の“勢い”をそのまま反映することが多いです。

- MSCI ACWI などをベンチマークとする“全世界株式(オルカン)”:先進国+新興国を含む世界中の株を一気に買う仕組み。

つまり、S&P500は米国一本勝負型、オルカンは世界分散型ということですね!

ここが重要! 自分が「米国の成長を信じるか」「世界の成長をまんべんなく取り込みたいか」で選択の方向が変わります。

1-2. 過去のパフォーマンスで見るオルカン vs S&P500の違い

「過去の成績が未来を保証するものではない」と言われますが、実績を見ることで傾向は掴めますよね?

- S&P500の方が過去数年で高リターンを出しているケースが多いというデータあり。

- 一方で、世界株式(オルカン)も分散の効果で「特定国が不調でも守られた」という評価があります。

- 注意点として、オルカンも実は米国株の比率が高く(約60%)S&P500と値動きが似ているという指摘も。

つまり、**「高リターン重視ならS&P500」「リスクを抑えながら世界分散ならオルカン」**という傾向が見えてきます。

1-3. 初心者・新NISAで迷ったときの選び方の優先順位

新しく投資を始めるなら、迷ったときには優先すべき“判断軸”を持っておくのが安心です。

以下の基準をチェックしてみましょう。

- リスク許容度:値動きの激しさに耐えられるか?

- 運用期間:10年・20年といった長期を見据えてるか?

- 目的とテーマ:成長重視か、安定重視か?

- コスト・手数料:同じインデックスでもファンドによって差があります。

たとえば、「投資初心者で不安がある」「まずは安定を重視したい」ならオルカンが向いているかもしれません。逆に「米国株の成長を取り込みたい」「多少ブレても大丈夫」という人ならS&P500をメインに考えてもいいです。

ここが重要! 自分の“投資スタイル”と“目的”を明確にすることで、迷った時にもブレずに選べるようになります。

オルカン(全世界株式インデックス)の魅力と特長

オルカン(全世界株式インデックス)は、世界中の株式をまとめて1本で買える投資信託として大人気ですよね。

特に新NISAの登場以降、「どこの国の株を買えばいいのかわからない」という初心者にとって、最も手軽で安心感のある分散投資の選択肢になっています。

この章では、オルカンの仕組みや投資対象の国・地域、さらに**「日本を含む/含まない」タイプの違いなどをわかりやすく解説します。

また、見落としがちな信託報酬(コスト)や隠れコストの比較ポイント**も詳しく紹介。

世界経済全体の成長をまるごと取り込むというのが、オルカン最大の強み。

つまり、「どの国が成長しても恩恵を受けられる」ため、一国依存リスクを避けたい人や長期で安定した資産形成を目指す人に最適なんです。

ここが重要!

オルカンは「投資の答えがわからない時の答え」になり得る、万能型インデックスです。

2-1. オルカンとは?先進国+新興国を一括で買える分散投資の仕組み

実は、オルカン(全世界株式インデックス)とは世界中の株を少しずつまとめて買う仕組みのこと。

これ1本で「米国・欧州・日本・新興国」などを網羅しており、たとえば米国株が下がっても他国の株が支えるという構造になっています。

📌 オルカンが人気な理由

- 投資先を選ぶ手間がない

- 世界中の成長を自動的に取り込める

- 為替リスクが分散される

ここが重要!

「どの国が勝つかわからない」時代に、オルカンは“世界に賭ける”シンプルで合理的な選択肢です。

2-2. 日本を含む/含まないの違いと「一国依存リスク」の下げ方

オルカンには、「日本を含むタイプ」と「除くタイプ」の2種類があります。

「日本を含む」タイプは、国内株も一定比率で組み込まれるため為替の影響をやや抑えやすいのがメリット。

一方、「日本を含まない」タイプはよりグローバルな成長を狙える点が魅力です。

つまり、

- 為替の安定を重視するなら「日本を含む」

- 海外成長を積極的に取り込みたいなら「日本を含まない」

どちらを選んでも、“一国依存リスク”を下げられることが最大のメリットです。

2-3. 信託報酬・隠れコストなどオルカンのコストをチェックするポイント

オルカン投資では、「コストの低さ」も見逃せません。

代表的なファンド「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の信託報酬はわずか0.05〜0.1%前後と、世界的に見ても低水準。

ただし、実際にかかるコストには売買手数料・監査費用・為替コストなどの「隠れコスト」も含まれます。

ファンドを比較する際は、

- 公式サイトの「運用報告書」

- 信託報酬だけでなく「実質コスト」

をチェックするのが鉄則です。

ここが重要!

長期投資では、“わずか0.1%の差”が10年後に数万円の差になることも。コストの確認は必須です。

S&P500インデックス投資の強み

S&P500インデックス投資は、「これ一つで十分」と言われるほど人気の高い王道戦略です。

理由はシンプルで、アメリカの上位500社に分散投資できる仕組みだから。世界経済をけん引する米国企業の成長を、まるごと取り込めるのが最大の魅力です。

アップル、マイクロソフト、アマゾンなど、誰もが知るグローバル企業がS&P500に含まれており、長期的に安定したリターンを期待しやすい点も人気の理由のひとつ。

さらに、ドル建て資産を保有することで、円安時に資産価値が上がる効果もあります。

ただし、米国株に集中しているため、為替リスクや米国景気への依存度には注意が必要です。

この章では、S&P500の強みから注意点までをやさしく整理し、**「なぜこれ一本でいいと言われるのか」**を徹底的に解説していきます。

ここが重要!

S&P500は「リスクを理解して使いこなせば最強のインデックス」と言える存在です。

3-1. S&P500はなぜ「これ一つでいい」と言われるのか

「S&P500一本でいい」と言われる理由は、世界の株式市場の中心がアメリカだからです。

アップル、マイクロソフト、アマゾンなどの巨大企業が含まれており、世界的なイノベーションを生む企業群に投資できるのが最大の強みです。

📈 S&P500が人気の理由

- 米国経済の成長をダイレクトに取り込める

- 過去20年以上、平均年利7〜10%前後の実績

- 構成銘柄の入れ替えにより、常に強い企業が残る

ここが重要!

S&P500は「アメリカ経済の成長を信じる投資」であり、長期で積み立てれば強力な資産形成ツールになります。

3-2. 米国株の成長力・ドル建て資産を取り込むメリット

実は、S&P500投資のもう一つの魅力は**“ドル資産”を持てること**なんです。

円安のとき、ドル建て資産の評価額が上がるため、日本円だけを持つより資産防衛になるケースも多いです。

米国は世界最大の経済圏であり、GAFAを中心としたIT企業の成長力が今も健在。

さらに、株主還元姿勢(自社株買いや配当)が強く、投資家に有利な制度環境も整っています。

ここが重要!

S&P500に投資することで、**「円安対策+世界経済の中心に参加」**という2つのメリットを同時に得られます。

3-3. 為替リスク・米国集中リスクなど注意しておきたい点

とはいえ、S&P500にもリスクがあります。

最大の注意点は、**「米国集中リスク」と「為替変動リスク」**です。

📌 注意ポイント

- 米国経済が不調になると、指数全体が下がりやすい

- 円高になると、ドル資産の評価額が下がる

- 高騰期に一括投資をすると、短期的な損益変動が大きくなる

このため、**長期の積立(ドルコスト平均法)**でリスクをならすのが基本戦略です。

ここが重要!

「米国一本で勝負する勇気」と「長期で積み立てる忍耐力」——この2つがあれば、S&P500は非常に強力な武器になります。

投資信託で買うならどれ?主要ファンドの比較

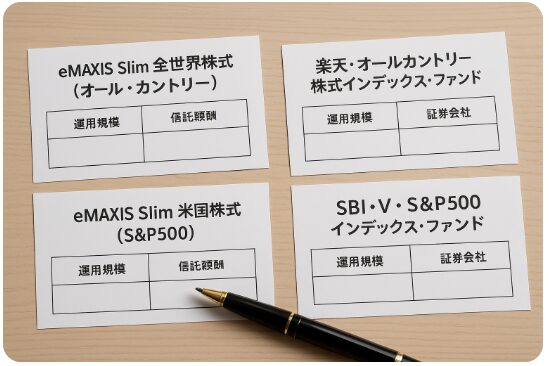

この章では、“全世界株式(オルカン)”と“米国株式(S&P500)”という2つの代表的なインデックス投信において、具体的にどのファンドを選べばいいのかを解説します。

「どの証券会社で買うか」「信託報酬・実質コストはどうか」「ファンドの運用規模や仕組みに違いはあるか」など、初心者が迷いやすいポイントを一つずつ整理していきます。

例えば、国内で人気のある eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) と 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド の違い、また eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) と SBI・V・S&P500インデックス・ファンド の違いも扱います。

このように、“ファンドを選ぶときの優先順位”を明確にして、自分の投資スタイルに合った選び方を身につけることが目的です。

ここが重要!

ファンド名だけでなく、運用規模・信託報酬・証券会社との相性なども考慮して選ぶことが、長期投資では大きな差につながります。

4-1. eMAXIS Slim全世界株式(オルカン)と楽天・オールカントリーの違い

実はこの2つ、同じ「全世界株式」に投資しているようでいて、運用方法やコスト構造が少し異なります。

📊 比較ポイント

- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):信託報酬が約0.057%と超低コスト。実績・資産残高ともにトップクラス。

- 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド:信託報酬は約0.20%前後。楽天証券との相性がよく、ポイント投資がしやすい。

つまり、コスト重視ならeMAXIS Slim、楽天経済圏を活用したいなら楽天オルカンがおすすめです。

ここが重要!

長期投資では「信託報酬の差=将来リターンの差」。0.1%の違いでも10年後には大きな差になります。

4-2. eMAXIS Slim米国株式(S&P500)とSBI・V・S&P500の違い

どちらもS&P500をベンチマークにしていますが、運用会社や連動方法に違いがあります。

📈 比較ポイント

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):三菱UFJアセットマネジメントが運用。信託報酬は約0.093%で、純資産が圧倒的に多い。

- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド:米国の人気ETF「Vanguard S&P500 ETF(VOO)」を通じて運用。信託報酬は約0.0938%で、実質的にVanguardの運用力を活かせるのが魅力。

違いは、直接投資(eMAXIS)かETF経由(SBI・V)かという点。

どちらも安定したリターンが期待できるため、好みや証券口座の利便性で選んでOKです。

ここが重要!

運用実績・資産規模・投資先ETFの違いをチェックして、**「安心して長期で積み立てられる1本」**を選びましょう。

4-3. 新NISAで成長投資枠に入れるときのファンド選びとランキングの見方

新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を組み合わせて運用できます。

特に成長投資枠では、S&P500やオルカンなどの人気ファンドが上位を独占しています。

📌 ファンドを選ぶときのチェックポイント

- 信託報酬:0.1%未満が理想

- 純資産総額:1000億円以上なら安定性◎

- 運用会社の信頼性:長期実績のある企業を選ぶ

- ランキングで人気=長期投資家が多い=安定運用の証

楽天証券やSBI証券のランキングページを活用して、最新の人気ファンドを定期的にチェックしておくのがおすすめです。

ここが重要!

「人気=安定」ではありませんが、多くの人が選んでいるファンドは運用効率が高く安心感がある傾向があります。

チャート・基準価格で見るオルカンとS&P500

投資信託を選ぶうえで欠かせないのが、チャートと基準価格のチェックです。

同じインデックスでも、オルカンとS&P500では値動きやリターンの特徴が異なるため、チャートの見方を理解することが資産形成の第一歩になります。

この章では、リアルタイムチャートの確認方法や、円安・円高が評価額に与える影響のシミュレーションをわかりやすく解説します。

特に円安局面ではS&P500の評価額が上がりやすく、円高局面ではオルカンが安定しやすい傾向があるなど、為替の動きと基準価格の関係を具体例で紹介します。

さらに、過去の騰落率やリターン比較を通して、「短期投資に向くのはどちらか」「長期ではどちらが優位か」を検証。

初心者でも数字の見方を理解できるよう、スマホでも読みやすく整理していきます。

ここが重要!

チャートは“結果を見る”だけでなく、“将来を考えるためのヒント”として使うのがポイントです。

5-1. オルカンチャート・S&P500チャートのリアルタイムの見方

実は、チャートを確認するのは難しくありません。

楽天証券・SBI証券のアプリやYahoo!ファイナンスで、**「オルカン 基準価額」「S&P500 投資信託」**と検索すればOK。

📊 チャートを見るポイント

- 過去1年・5年・10年の推移を比較する

- 上昇局面と下落局面の幅を見る

- 基準価額と円換算の違いを意識する

オルカンとS&P500は似た動きをしますが、円安局面ではS&P500の方が強く見える傾向があります。

ここが重要!

チャートは「過去を見る」だけでなく、「長期的な成長の傾向を確認するツール」として使いましょう。

5-2. 円安・円高で評価額がどう変わるかをシミュレーションする

円安・円高の変動は、海外資産に投資するうえで避けて通れません。

たとえば、1ドル=130円 → 150円になると、ドル建て資産の価値は約15%増える計算になります。

逆に、円高になると評価額は下がりますが、円での買付価格が安くなるため積立には有利なんです。

📈 シミュレーションの考え方

- 円安時:評価額アップ(保有資産の価値上昇)

- 円高時:買付チャンス(ドル換算で安く買える)

ここが重要!

短期的な為替変動を気にしすぎず、**長期の積立で平均化する「ドルコスト平均法」**を意識するのがポイントです。

5-3. 騰落率・リターン比較で投資期間ごとの向き不向きを把握する

オルカンとS&P500のどちらが有利かは、「いつ・どれくらいの期間投資するか」で変わります。

過去10年のデータでは、S&P500のリターンが平均で年7〜10%程度、オルカンは年5〜8%前後。

ただし、下落時の安定性ではオルカンがやや優位です。

📌 投資期間別の向き不向き

- 短期(3年以内):S&P500は値動きが大きくリスク高

- 中期(5〜10年):オルカンの分散効果が活きる

- 長期(10年以上):S&P500の成長力が発揮される

ここが重要!

“どちらが正解”ではなく、自分の投資期間とリスク許容度に合った比率で組み合わせるのが最適解です。

分配金・運用実績・信託報酬をチェックする理由

インデックス投資を始めるとき、意外と見落とされがちなのが「分配金・運用実績・信託報酬のチェック」です。

どのファンドも似て見えますが、コストの差や分配方針の違いが長期リターンに大きく影響します。

この章では、まず「なぜインデックス投信の分配金は少ないのか」をやさしく解説します。

さらに、オルカンとS&P500それぞれの信託報酬や実質コストの目安を比較し、どこを見ればお得に運用できるかを整理します。

また、「過去の実績をどう読み解くか」にも触れ、リターンの数字を正しく理解するポイントも紹介します。

つまり、数字やランキングを見るだけでなく、“なぜその結果になったのか”を理解することが大切なんです。

ここが重要!

コストと実績を冷静に比較することで、長期的にリターンを最大化できる投資判断ができるようになります。

6-1. インデックス投信の分配金はなぜ少ないのか

実は、インデックスファンドの分配金が少ないのは“わざと”なんです。

なぜなら、利益を再投資することで複利効果を最大化するため。

📊 分配金が少ない理由

- 利益を再投資に回す=資産が雪だるま式に増える

- 税金が引かれないため効率的

- 長期的には分配よりも値上がり益のほうが大きい

たとえば、分配金をもらうよりも再投資した方が10年後の総資産が数十万円違うケースも。

ここが重要!

「分配金が少ない=悪いファンド」ではなく、**長期成長を優先する“賢い仕組み”**だと覚えておきましょう。

6-2. オルカンとS&P500の信託報酬・実質コストの目安

信託報酬は、ファンドを運用するためにかかる“管理費用”のようなものです。

見た目が小さくても、年0.1%の差が10年で数万円の差になります。

📈 主なコスト目安(2025年現在)

- eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン):年0.057%前後

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):年0.093%前後

- SBI・V・S&P500:年0.0938%(VOO経由のため)

さらに「実質コスト」には、監査費用・為替コストなども含まれます。

ファンドの公式サイトや運用報告書を見れば、信託報酬+隠れコストを確認可能です。

ここが重要!

「安いコスト=高リターンにつながる」と覚えておきましょう。

6-3. 過去実績は将来の保証ではないが「比べる材料」にはなる

投資の世界では、「過去の成績は未来を保証しない」とよく言われます。

でも実際は、どんな場面で強いファンドかを見極める材料になります。

たとえば、リーマンショックやコロナショックのような暴落期での下落幅を比べると、

- S&P500は下落幅が大きいが回復力も早い

- オルカンは下落幅が小さい分、安定しやすい

こうした傾向を知っておくと、自分のリスク許容度に合ったファンド選びができます。

ここが重要!

「数字を信じる」よりも、「傾向を理解する」。それが長期投資での成功につながります。

リスク管理と組み合わせ戦略

どんなに優れた投資信託でも、リスク管理と組み合わせの戦略を意識しないと成果がぶれてしまいます。

特に「オルカン一本」「S&P500一本」「両方を半々に持つ」という3つのパターンには、それぞれメリットとデメリットが存在します。

この章では、円安が続く場合・米国株が失速する場合など、現実的なシナリオを想定した分散方法をわかりやすく紹介します。

また、株式だけでなく債券やナスダック100を加えるときの比率の考え方も取り上げ、リスクを抑えながら安定成長を狙う方法を整理します。

「オルカンで世界全体に」「S&P500で成長を」「債券で安定を」——これらをうまく組み合わせることで、どんな相場でも揺るがないポートフォリオが作れます。

ここが重要!

“どの投資を選ぶか”よりも、“どう組み合わせて守りながら増やすか”が長期投資のカギです。

7-1. オルカン一本・S&P500一本・両方持つ、3パターンの考え方

投資スタイルは人それぞれですが、以下の3パターンで考えると整理しやすいです。

📌 投資パターン

- オルカン一本派:世界全体に分散したい人向け(安定型)

- S&P500一本派:米国の成長を信じる人向け(攻め型)

- 両方派(50:50):リスクとリターンのバランス重視(中間型)

たとえば、新NISAで月3万円を積み立てるなら、

- オルカン:15,000円

- S&P500:15,000円

のように分けるのもおすすめです。

ここが重要!

どちらかを「正解」と決めるより、リスクを分けて“両方の良さ”を取り込むことがポイントです。

7-2. 円安が続く場合・米国株が失速する場合を想定した分散の仕方

円安・円高、米国株の上下動など、相場は常に変化します。

だからこそ、「もし〜だったら」のシナリオを事前に考えておくことが重要です。

📉 想定シナリオと対策

- 円安が続く場合:S&P500が有利(ドル建て資産が増加)

- 米国株が失速する場合:オルカンが有利(新興国や欧州が支える)

- 円高・景気後退期:現金比率や債券を増やして守りを強化

このように複数のパターンを持つことで、どんな局面でも安定した運用ができます。

ここが重要!

投資は「未来を当てること」ではなく、「変化に耐える設計」を作ることです。

7-3. 債券やナスダック100を加えるときの比率の考え方

株式だけでなく、債券やナスダック100などの他資産を組み合わせると、より安定したポートフォリオが作れます。

📊 比率の一例(初心者向け)

- 株式(オルカン+S&P500):70%

- 債券(国内外):20%

- ナスダック100やリートなど成長資産:10%

これにより、株式が下がったときも債券がクッションになり、資産全体のブレを抑えられます。

ここが重要!

「攻め」と「守り」のバランスを取ることで、長期的に安定して増えるポートフォリオを実現できます。

楽天証券・SBI証券での買い方ガイド

オルカンやS&P500を購入するなら、楽天証券やSBI証券を活用するのが王道です。

両社とも新NISA対応が進んでおり、初心者でも数分で口座開設・積立設定ができる使いやすさが魅力です。

この章では、新NISA口座の開設から毎月の積立設定までの手順をやさしく解説します。

さらに、意外と見落としがちな約定日や基準価額のタイミング、ポイント投資の注意点についても触れます。

「手数料ゼロ」とうたわれていても、投資信託の中身(信託報酬や実質コスト)には差がある点も重要です。

特に楽天証券は楽天ポイント、SBI証券はVポイントを活用でき、投資しながらポイントを貯められるメリットがあります。

ここが重要!

「どこで買うか」「どう設定するか」で、長期運用の結果は大きく変わります。最初の設定こそ、投資の成功を左右する第一歩です。

8-1. 新NISA口座を開いて毎月の積立を設定する手順

まずは新NISA口座を開設することが第一歩です。

口座開設後は、毎月の自動積立を設定することで「ほったらかし投資」が可能になります。

📱 手順はかんたん5ステップ

- 楽天証券またはSBI証券の公式サイトから口座を開設

- マイナンバーカードで本人確認(最短1日)

- 新NISA口座を選択して開設手続き完了

- 銘柄検索で「オルカン」または「S&P500」を選択

- 積立金額・日付を設定(毎月1日 or ボーナス設定も可)

両社ともアプリで積立状況を確認できるため、投資初心者でも迷わず続けられる設計になっています。

ここが重要!

積立の設定は「一度やれば自動化できる」ので、最初の5分が資産形成の第一歩です。

8-2. 約定日・基準価額・ポイント投資で注意したいこと

積立投資では、「いつ買われるのか(約定日)」と「いくらで買うのか(基準価額)」を理解することが大切です。

📊 注意すべきポイント

- 約定日:設定日から2〜3営業日後に買付される(価格変動に注意)

- 基準価額:購入当日のファンド価格。日々変動するため、「安い時に買おう」と狙うのは難しい

- ポイント投資:楽天ポイント・Vポイントを活用すれば“実質コストゼロ”で投資可能

楽天証券なら楽天カード積立、SBI証券なら三井住友カード積立で、月5万円までポイント還元を受けられます。

ここが重要!

ポイント投資も立派な投資。使わないポイントは“未来の資産”に変えましょう。

8-3. 手数料ゼロでも「投信の中身のコスト」は必ず確認する

最近は「買付手数料無料」が当たり前になりましたが、**本当に重要なのはファンド内部のコスト(信託報酬)**です。

📉 見落としがちなコスト

- 売買手数料:無料(ほぼ全社)

- 信託報酬:運用会社へ支払う年間コスト(0.05〜0.1%)

- 為替・監査コスト:隠れコストとして含まれる

特に長期投資では、たった0.1%の違いが20年後に数十万円の差を生みます。

楽天証券・SBI証券どちらでも「目論見書」や「運用報告書」から簡単に確認可能です。

ここが重要!

「手数料ゼロ=コストゼロ」ではない!

ファンド内部コストをチェックすることが、賢い投資家への第一歩です。

長期積立で結果を出すためのマインドと運用術

長期積立で結果を出すために大切なのは、**「相場に一喜一憂しないマインド」と「続ける仕組み」**を作ることです。

どんなに優れた投資信託でも、途中でやめてしまえば成果は出ません。特にオルカンやS&P500のような長期型インデックス投資は、時間を味方につけることが最大の武器なんです。

この章では、相場が下がったときでも積立を続けるための考え方や、20年後を見据えた運用シミュレーションを紹介します。

また、途中で「乗り換えるか・併用するか」を判断するポイントも整理し、焦らずにコツコツ積み立てる力を育てる方法を解説します。

どんな相場でも「淡々と積み立て続けられる人」こそが最終的に成果を出します。

ここが重要!

長期積立の成功は「タイミング」ではなく、「続ける仕組み」をどれだけ作れるかで決まります。

9-1. 相場が下がっても積立を止めないための考え方

実は、相場が下がっているときこそ、積立投資の真価が発揮されるタイミングなんです。

📈 積立を続ける理由

- 価格が下がる=より多くの口数を買えるチャンス

- 平均購入価格が下がり、回復時のリターンが大きくなる

- “暴落=割安セール”と考えることでメンタルが安定

たとえば、リーマンショックやコロナショック後に積立を続けた人は、長期的に見てプラスになっているケースがほとんど。

ここが重要!

「下がったら怖い」ではなく、「安く買えるチャンス」と捉えるのがプロの思考です。

9-2. 20年後を見据えたオルカン・S&P500の保有シミュレーション

もし、月3万円を20年間積み立てた場合、**年平均リターン5〜7%**を想定すると、次のような結果になります。

📊 シミュレーション例

- 年利5% → 約1,236万円(元本720万円)

- 年利7% → 約1,567万円(元本720万円)

これが「複利の力」です。

最初の数年は増え方が小さくても、10年以降に急成長する“雪だるま効果”が現れます。

ここが重要!

焦らず、途中でやめず、“時間”を味方につける投資こそ最強の戦略です。

9-3. 途中で乗り換えるか・併用するかを決める判断基準

長期投資では、「オルカンからS&P500へ」「両方を持つ」などの併用も選択肢になります。

ただし、頻繁な乗り換えはコスト増やタイミング損につながることも。

📌 判断基準

- 現在の資産配分が自分のリスク許容度に合っているか

- 投資目的(安定型 or 成長型)が変わったか

- 為替・景気動向を見てバランスを見直すか

基本的には、“方針を決めたら20年変えない”くらいの気持ちで続けるのが理想です。

ここが重要!

途中変更よりも、「最初の設計を正しくする」ことが成功への近道です。

結論

オルカンとS&P500を半々で持つ分散投資は、円安・円高といった相場の波に左右されにくい安定した戦略です。

全世界に広く投資できるオルカンで「リスク分散」を確保し、米国の成長を取り込めるS&P500で「リターンの最大化」を狙う。

この2つを組み合わせることで、安定性と成長性を両立した理想的なポートフォリオを実現できます。

また、信託報酬・隠れコスト・分配方針といった細かな要素を理解することで、長期運用の成果は大きく変わります。

特に新NISAを活用すれば、非課税で積立ができるため、20年後の資産形成を大きく加速させるチャンスです。

「オルカンで世界全体に投資し、S&P500で成長をつかむ」——このシンプルな組み合わせが、最も現実的で再現性の高い投資法といえます。

さらに、楽天証券やSBI証券での自動積立設定を使えば、相場を気にせずコツコツ続けられます。

焦らず、止めず、長く続けることが結果につながる最大のコツです。

今日からできることは、「新NISA口座を開設し、毎月積立を始めること」。

小さく始めて、大きく育てる。それが、これからの時代に求められる資産形成の第一歩です。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント