副業を始めたら「確定申告って必要?」「20万円以下なら申告しなくてもいいの?」と悩みますよね。実は、副業の収入額・経費の扱い方・申告の種類によって税金の負担は大きく変わるんです。正しく知っておかないと、余計な税金を払ったり、会社にバレるリスクを高めてしまう可能性もあります。

この記事では、副業と確定申告の基礎から節税テクニック、会社にバレないための合法的な工夫までを徹底解説します。例えば、通信費やPC代を経費にできるルール、青色申告のメリット、NISA・iDeCoなどの節税制度の使い方も紹介。

つまり、読むだけで「どのタイミングで申告が必要か」「どこまで経費になるか」「どうすれば節税できるか」が分かります。今日からできる節税習慣をチェックして、安心して副業ライフを送りましょう!

副業を持つ個人事業主の税金対策とは【確定申告とは/いくらから/年末調整】

副業を始めたら必ず気になるのが「確定申告って必要?」「いくらから申告が必要なの?」という点ですよね。実は、副業収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要であり、さらに給与所得とは別に「雑所得」や「事業所得」として扱われる点が重要になります。

確定申告を正しく理解すれば、売上から経費を引いた分だけに税金がかかるため、余計な負担を減らすことができます。通信費やパソコン代、在宅ワークなら家賃や光熱費の一部も経費計上できるのです。

また、サラリーマンでも年末調整だけでは完結せず、副業分は自分で手続きが必要になります。つまり、正しい知識を持つことで「節税」と「会社に迷惑をかけない申告」の両立ができるんです。

ここが重要! 確定申告は副業を長く続けるうえで避けられない仕組み。正しい税務知識を持っていれば、安心して副業に取り組めます。

1-1. 副業が生む所得税への影響:給与所得との違いと雑所得/事業所得

実は、副業の収入はすべて同じ扱いではなく、雑所得か事業所得かで税金の計算方法が変わるんです。

サラリーマンの給与所得とは別枠で計算されるため、正しく区分することが大切です。

分類の目安は以下の通り:

- 雑所得:単発・小規模(例:スポットのライター収入、フリマの利益)

- 事業所得:継続性・規模あり(例:フリーランス、継続的な物販)

- 給与所得:本業のサラリーマン収入

ここが重要!

副業収入は給与と合算されて課税額が決まるため、累進課税で税率が上がる可能性があることを理解しておきましょう。

1-2. 確定申告での経費計上の仕組み:売上−経費=所得の基本

確定申告の基本はとてもシンプルで、**「売上 − 経費 = 所得」**という考え方です。

副業で得た収入から、事業に必要な支出を差し引いた金額に税金がかかります。

具体例:

- 副業売上:10万円

- 経費:3万円(パソコン代・通信費など)

- 課税対象:7万円

つまり、経費をきちんと計上することで税負担を軽くできるんです。

ここが重要!

レシートや領収書は必ず保管し、会計ソフトやアプリで整理すると後が楽になります。

1-3. サラリーマンでも使える節税対策:年末調整後に必要な手続き

サラリーマンの場合、会社が給与分については年末調整をしてくれますが、副業分は自分で確定申告する必要があります。

ここを理解していないと「申告漏れ」でペナルティを受ける可能性も。

副業サラリーマンが押さえるべきポイント:

- 副業収入が20万円超なら確定申告が必要

- 経費を計上すれば所得を減らせる

- 住民税は「普通徴収」を選べば会社に知られにくい

ここが重要!

年末調整は「本業だけ」で、副業は別申告。会社にバレない工夫をしつつ、正しく申告することが安心への近道です。

副業の経費を活用した簡単な節税方法【経費/おすすめ事例/注意点】

副業で収入が増えると「税金でかなり持っていかれるのでは?」と不安になりますよね。そこで活用すべきなのが経費の計上です。経費とは、仕事に必要な支出を差し引くことで所得を減らし、結果的に税金を安くできる仕組みのこと。通信費やパソコン代、交通費など、日常的に使っているものでも業務に関連していれば経費にできます。

さらに、在宅ワークなら家賃や光熱費を家事按分して経費化でき、取材や交際費も仕事につながるものであれば対象になります。最近ではサブスクやオンラインツールも経費計上の対象になるため、見逃すと大きな損につながります。

ここが重要! 経費を正しく活用すれば、無駄な税金を払わずに済むだけでなく、事業の資金繰りも安定させられます。領収書の保存やアプリ管理を組み合わせれば、節税効果はさらに高まります。

2-1. 経費に計上できる支出:通信費/サブスク/PC/消耗品/交通費 ほか

実は、副業で使うお金の多くは経費として計上できるんです。これを知らないと、余分な税金を払ってしまうことになります。

経費にできる代表例は次のとおり:

- 通信費:スマホ代・Wi-Fi代の按分

- サブスク費用:クラウドストレージ・ソフト利用料

- PC・周辺機器:ノートPC、モニター、プリンター

- 消耗品:文具やコピー用紙

- 交通費:電車・バス代、ガソリン代

ここが重要!

「仕事に必要だった」と説明できれば経費になる可能性大。ただし私用分との区別は必須です。

2-2. 具体事例:在宅ワークの家事按分/取材交際費/オンラインツール

経費は「どれくらい副業に使ったか」で按分(あんぶん)するのがコツです。つまり、プライベート利用が混ざっていても副業割合を出せば経費にできるんです。

具体的な活用例:

- 在宅ワーク:自宅家賃・光熱費を面積や時間で按分

- 取材交際費:打ち合わせの飲食代、情報収集の本やセミナー

- オンラインツール:Zoom、ChatGPT、デザインツールの月額料

ここが重要!

領収書や明細と一緒に「何のために使ったか」をメモしておくと安心。税務署から聞かれてもスムーズに説明できます。

2-3. 節税最大化のコツ:証憑保存・クレカ明細・アプリ連携で可視化

経費を活かすには、記録と証拠を残すことが一番のカギです。どんなに副業で支出しても、証拠がなければ認められません。

おすすめのやり方:

- 領収書・レシートを必ず保存(スキャンでもOK)

- クレジットカードや電子マネー明細を利用して支払いを一本化

- 会計アプリ連携で自動仕分け&クラウド保存

ここが重要!

手間を減らしつつ記録を可視化することで、節税効果を最大化できるんです。

青色申告を選ぶメリットと方法【青色申告/開業届/e-Tax】

副業やフリーランスを始めると耳にするのが「青色申告」という言葉ですよね。青色申告は、白色申告に比べて節税効果が非常に高い制度で、正しく利用すれば最大65万円の控除が受けられます。そのため、副業を本格的に続けるなら、必ず検討すべき手続きのひとつです。

青色申告をするには、まず開業届の提出が必要。その後、青色申告承認申請書を税務署に出して、日々の帳簿付けを行います。複式簿記や電子申告を使えば65万円控除、簡易簿記であれば10万円控除と、選ぶ方法によって控除額も変わります。

ここが重要! 白色申告との違いは、単なる控除額だけではありません。損益通算や赤字の繰越、家族への給与計上といった大きなメリットもあるため、長期的に事業を続けるなら青色申告が有利です。

3-1. 申請方法と注意点:開業届→青色申告承認申請→帳簿付け

青色申告は「開業届」を出した後に青色申告承認申請書を提出することで利用できます。

実は、これをしておくと大きな節税メリットがあるんです。

申請の流れは:

- 税務署に「開業届」を提出

- 同時に「青色申告承認申請書」を提出

- 帳簿付け(会計ソフトを使えば簡単)

ここが重要!

提出期限は原則その年の3月15日まで。遅れると翌年からしか使えないので注意です。

3-2. 控除額を理解:青色65万円/10万円控除と要件(複式簿記/電子申告等)

青色申告の最大の魅力は、65万円控除。これにより課税所得を大幅に減らせます。

控除の違い:

- 65万円控除:複式簿記+電子申告(e-Tax)が条件

- 10万円控除:簡易簿記でもOK

例えば、所得300万円なら、65万円控除で実質235万円が課税対象になります。

ここが重要!

e-Taxを使えば控除額が大きくなるため、会計ソフト導入は必須と考えてOKです。

3-3. 白色との違い:損益通算・純損失の繰越・家族従業員の取り扱い

白色申告でも申告はできますが、青色のほうが圧倒的に有利です。

主な違いは:

- 損益通算が可能:副業赤字を給与所得と相殺できる

- 純損失の繰越:3年間繰り越して節税に使える

- 青色専従者給与:家族に給料を払って経費にできる

ここが重要!

白色はメリットがほぼないため、副業でも青色申告を選ぶのが基本です。

副業収入が年収に与える影響【いくらから/税率/会社にバレない?】

副業で得た収入は「お小遣い感覚」では済まず、本業の給与と合算されて課税所得が増える仕組みになっています。つまり、副業の金額が少なくても税率が上がり、結果的に所得税や住民税の負担が増えるケースがあるんです。特に、累進課税制度を理解しておかないと「思った以上に税金が高い!」と驚くことになります。

一方で、経費や各種控除を活用すれば課税所得を減らすことは可能です。例えば、通信費や消耗品を経費に計上したり、小規模企業共済を利用することで節税効果を高められるのです。

また、副業が会社にバレる一番の原因は「住民税」。普通徴収を選択すればリスクを減らせるので、制度を正しく理解することが安心につながります。

ここが重要! 副業収入は年収アップだけでなく、税金・会社への影響までセットで考えるのが成功のコツです。

4-1. 給与との合算と税率の変化:課税所得と累進税率の考え方

実は、副業収入は本業の給与と合算して課税所得を計算する仕組みなんです。つまり「副業の所得=本業+副業」で合計され、税率が上がる可能性があります。

累進課税の仕組みでは、所得が増えるほど税率も上昇します。例えば:

- 195万円以下 → 5%

- 330万円以下 → 10%

- 695万円以下 → 20%

ここが重要!

副業収入は“いくらから”課税か? → 原則20万円を超えると確定申告が必要。住民税は1円からかかる点も要注意です。

4-2. 課税所得を減らす工夫:経費・各種控除・小規模企業共済

副業で稼いだ収入は「売上-経費」で所得を出すので、経費をしっかり計上すれば課税所得を減らせます。

さらに活用できる控除も多数:

- 基礎控除(48万円)

- 医療費控除・ふるさと納税などの各種控除

- 小規模企業共済:掛金を全額所得控除できる制度

つまり、副業収入が増えても、経費+控除をフル活用すれば節税可能なんです。

ここが重要!

「利益が出たら即課税」ではなく、工夫次第で実際の納税額を抑えられるのがポイントです。

4-3. 会社にバレない合法的配慮:住民税の普通徴収選択などの実務

「副業が会社にバレるのでは?」と不安な人も多いですよね。実は、バレる大きな原因は住民税通知です。給与天引きにすると会社に副業分も合算されて伝わります。

そこで有効なのが「住民税を普通徴収にする」方法です。

- 確定申告時に「自分で納付」を選択

- 副業分の住民税だけ自分で納める

- 本業の給与分は従来どおり特別徴収

ここが重要!

確定申告書の住民税欄で「自分で納付」を選ぶことが、会社に副業を知られない鉄則です。

医療費控除の活用方法【確定申告やり方/スマホ/e-Tax】

医療費が高額になった年には、確定申告で医療費控除を利用することで税金を軽減できる可能性があります。医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、所得から差し引ける仕組みです。病院の診療費だけでなく、薬局での薬代、歯科治療、通院にかかる交通費も対象になるケースがあります。

特に副業をしている人や、確定申告をスマホやe-Taxで行う人にとっても申請は簡単。明細書を作成して申告書に入力するだけで控除額を確認できるので、難しく感じる必要はありません。

さらに、ふるさと納税など他の控除と併用する場合は計算方法に注意が必要です。控除を正しく理解して組み合わせれば、より大きな節税効果を得ることも可能です。

ここが重要! 医療費控除は正しい知識と準備で、家計の負担を軽くする強力な節税手段になるという点です。

5-1. 受けられる条件と対象:自費診療・ドラッグストアの領収書整理

医療費控除は、年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に申請できる制度です。実は、病院代だけでなくドラッグストアや交通費も対象になるんです。

対象例:

- 病院の診察・治療代

- 処方薬、ドラッグストアの市販薬(スイッチOTC薬含む)

- 通院にかかった電車・バス代

ここが重要!

「どの支出が対象になるか」を正しく把握することが節税の第一歩です。

5-2. 計算の流れ:明細書作成→申告書に入力→控除額の確認

医療費控除の申請は意外とシンプル。ステップは以下のとおりです。

- 領収書を集める(病院・薬局・交通費メモ)

- 医療費控除の明細書を作成(国税庁サイトまたは会計ソフトで入力)

- 確定申告書に反映して控除額を計算

つまり、やることは「領収書をまとめて数字を入力するだけ」なんです。

ここが重要!

e-Taxやスマホ申告を使えば、自宅で完結できるので便利ですよ。

5-3. ふるさと納税との関係:寄附金控除と併用時の留意点

医療費控除は、ふるさと納税の寄附金控除とも併用可能です。ただし、両方を申請すると住民税が減る分が重複しないように調整されます。

ポイントは:

- 医療費控除は「所得控除」

- ふるさと納税は「税額控除」

- どちらも確定申告が必要

ここが重要!

「医療費控除+ふるさと納税」を同時に申請すれば、さらに節税効果が高まるということです。

不動産投資による税金対策【減価償却/経費/赤字と住民税】

不動産投資は、家賃収入を得るだけでなく、税金対策としても大きな効果を発揮するのをご存じですか?実は、管理費や修繕費、ローンの利息、火災保険料といった支出を経費として計上でき、課税所得を圧縮することが可能です。さらに建物や設備の減価償却を活用すれば、実際の現金流出を伴わずに経費を増やせるため、手元資金を守りながら節税できます。

ただし、不動産投資における節税は万能ではありません。赤字を出して損益通算する仕組みもありますが、住民税やキャッシュフローへの影響を正しく理解することが不可欠です。

つまり、不動産投資での税金対策は「経費計上」「減価償却」「損益通算」の3つを軸に整理することがポイント。仕組みを押さえれば、資産形成と節税を両立できる戦略になります。

6-1. 経費計上:管理費・修繕費・ローン利息・火災保険など

不動産投資の大きなメリットは、幅広い費用を経費として計上できることです。家賃収入から経費を差し引くことで、課税対象となる所得を減らせます。

代表的な経費には以下のようなものがあります:

- 管理費・修繕費

- ローン利息

- 火災・地震保険料

- 減価償却費(建物や設備の価値減少分)

- 税理士報酬や不動産会社への手数料

ここが重要!

「実際に支出した費用」だけでなく、減価償却も経費に含められる点が、不動産投資の節税効果を高めるポイントです。

6-2. 減価償却の扱い:建物/設備の耐用年数と按分の基本

実は、不動産投資の節税効果を左右するのが減価償却です。建物や設備は年数とともに価値が下がるため、その分を毎年経費として計上できます。

ポイントは:

- 建物:木造なら22年、鉄筋コンクリートなら47年など耐用年数が法律で決まっている

- 設備:エアコンや給湯器などは10年未満で償却可能

- 土地は減価償却できないため、建物と分けて計算が必要

ここが重要!

耐用年数を正しく把握し、建物と設備を分けて減価償却することが節税のカギです。

6-3. 税制の理解:損益通算の可否/節税の限界とキャッシュフロー

不動産投資で赤字が出た場合、給与所得などと損益通算できるケースがあります。ただし、節税効果だけを狙った投資は規制も強化されているため注意が必要です。

ポイントは:

- 赤字分を給与所得から差し引ける(節税効果あり)

- ただし土地取得にかかったローン利息などは損益通算不可

- 税制改正により、節税だけの不動産投資は制限される傾向

ここが重要!

節税はあくまで「キャッシュフロー改善の手段」であり、無理な投資はリスクにつながることを忘れないようにしましょう。

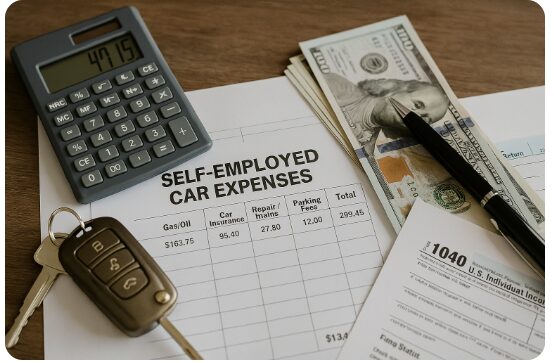

自動車を活用した節税対策【社用車/車両費/按分】

副業やフリーランス、個人事業主にとって、自動車をうまく経費計上することは大きな節税効果につながります。例えば、社用車として事業利用している割合に応じて、ガソリン代や車検費用、保険料、駐車場代などを経費に含められるのです。

また、日々の走行距離を記録しておけば、事業利用割合を正確に算出できるため税務署への説明もスムーズになります。燃料費や高速料金、リース料なども対象にできるので、記録と管理を徹底することがポイントです。

さらに、自動車を購入するかリースにするかによっても節税効果は異なります。購入なら減価償却による長期的な節税、リースなら毎月の支払いを損金にでき資金繰りが安定するなど、それぞれのメリットがあります。

つまり、自動車の活用方法次第で、税金対策と資金管理を両立させることが可能になるのです。

7-1. 経費計上の基準:事業利用割合・車検/保険/駐車場

自動車も事業に使うなら、経費計上が可能です。ただし、プライベート利用との割合をきちんと区分する必要があります。

経費にできる費用例:

- 車検・メンテナンス費用

- 自動車保険料

- 駐車場代

- 車両購入費(減価償却)

ここが重要!

「どの程度事業で使ったか」を按分して計上することが必須です。

7-2. 計算方法:走行距離記録・燃料費・高速代・リース料

実は、車両費の按分は走行距離記録が一番わかりやすい方法です。

具体的には:

- 月の走行距離を事業用とプライベート用に分ける

- その割合を燃料費・高速代・リース料に適用する

- 記録はExcelやアプリで残しておくと安心

ここが重要!

根拠のある記録を残すことで、税務調査でも安心して説明できるのです。

7-3. 購入/リース比較:減価償却・リース料損金・資金繰り

車は「購入」と「リース」で節税の仕組みが異なります。

- 購入:減価償却により数年に分けて経費化

- リース:毎月のリース料を全額経費にできる

- 資金繰りを重視するならリース、長期保有なら購入が有利

ここが重要!

購入かリースかは「節税効果+資金繰り」を基準に選ぶのがベストです。

法人化のメリットと必要な手続き【法人税/社会保険/確定申告の流れ】

副業や事業が成長して収入が増えてくると、**「法人化した方が節税になるのでは?」**と考える方も多いですよね。実際、法人化には個人事業主では得られないメリットが数多く存在します。

まず大きいのが、法人税と個人の所得税の仕組みの違いです。役員報酬を設定することで所得を分散でき、結果的に税負担を軽減することが可能になります。さらに、法人なら経費にできる範囲が広がり、退職金の支給や家族への給与支払いも節税対策に活用できます。

ただし、法人化にはメリットだけでなく、設立後の会計処理や年末調整、源泉所得税や消費税の申告といった実務も発生します。つまり、節税効果を最大化するためには、法人化のメリットとデメリットを理解し、正しい手続きを踏むことが不可欠です。

8-1. 法人税と個人税の違い:所得分散・役員報酬・決算の考え方

実は、法人化すると税率の仕組みが大きく変わるんです。個人事業主は累進課税で所得が増えるほど税率も上がりますが、法人税は一定の割合。これにより高所得になるほど節税効果が出やすいのです。

具体的な違い:

- 個人税:所得に応じて最大45%の税率

- 法人税:原則23.2%(中小企業は軽減税率あり)

- 所得分散:役員報酬を家族に分けることで節税可能

ここが重要!

法人化すれば「所得分散」と「法人税率の安定」で、トータルの税負担を抑えられるのです。

8-2. 法人化の節税効果:経費範囲/退職金/家族への給与

法人化の大きな魅力は経費にできる範囲が広がることです。個人事業では認められにくい費用も法人なら計上できるケースがあります。

代表的な節税ポイント:

- 退職金を損金として計上できる

- 家族に給与を支給して所得分散できる

- 出張費や交際費の取り扱いが法人の方が有利

ここが重要!

「個人では難しい節税策」が法人なら可能になり、将来の資産形成にもつながります。

8-3. 設立後の実務:会計/年末調整/源泉所得税/消費税申告

法人化は節税メリットがある一方、実務の手間も増えることを理解しておきましょう。

必要な手続きの例:

- 会計帳簿の作成と決算書の提出

- 社員(役員含む)の年末調整

- 源泉所得税の納付

- 売上が基準を超えた場合の消費税申告

ここが重要!

法人化は「節税」と「社会的信用」を得られる代わりに、手続きの煩雑さをクリアできる体制が必要です。

NISAやiDeCoを活用した投資による税金対策【非課税/所得控除/インボイス】

副業や投資をしていると、**「NISAやiDeCoを使えば節税できるの?」**と気になりますよね。実は、これらの制度は正しく活用すれば税金を大きく減らし、効率的に資産形成を進めるための強力な味方になります。

例えば、NISAは運用益が非課税になるため、株式や投資信託で得た利益に税金がかからず、複利効果を最大限に活かせます。一方、iDeCoは掛金が所得控除の対象となるため、節税しながら老後資金を準備できるのが魅力です。

さらに、副業フリーランスに関わるインボイス制度も無視できません。免税点や登録の有無によって税負担が変わるため、事前の理解と準備が必要です。

つまり、投資+税制優遇+制度理解を組み合わせることで、将来の安心と節税を同時に実現できるということですね。

9-1. NISAの基本:非課税枠・運用商品の選び方・出口戦略

NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益に税金がかからないお得な制度です。実は、株や投資信託の利益には通常20.315%の税金がかかりますが、NISAならこれが非課税になります。

活用のポイント:

- 非課税枠を毎年使い切ること

- 長期投資に向く低コストのインデックスファンドがおすすめ

- 出口戦略(売却のタイミング)も考えて計画的に運用

ここが重要!

NISAは「税金ゼロで投資利益を残せる」制度。少額からでも始めておく価値があります。

9-2. iDeCoの加入とメリット:所得控除・受取時の税制概要

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金がそのまま全額所得控除になるのが魅力です。つまり、払った分だけ課税所得が減るため、節税効果が直結します。

ポイント:

- 毎月5,000円から拠出可能

- 掛金は全額所得控除

- 受け取りは退職金や年金扱いとなり控除を活用できる

ここが重要!

iDeCoは「節税+老後資金づくり」を同時に実現できる、長期的に非常に有利な制度です。

9-3. インボイス制度の基礎:副業フリーランスの登録/免税点の留意点

2023年から始まったインボイス制度は、副業フリーランスにも影響します。免税事業者であっても、取引先からインボイス登録を求められるケースが増えています。

基本ポイント:

- 売上1,000万円以下でも登録するか選択可能

- 登録すると消費税を納める義務が発生

- 登録しないと取引先が仕入税額控除できず敬遠される可能性も

ここが重要!

副業フリーランスは「登録するかどうか」を早めに判断し、節税と取引継続のバランスを考える必要があります。

結論

副業をしている方にとって、確定申告や税金対策は「ややこしい」「面倒」と感じがちですが、正しい知識を持てば強力な味方になります。 本記事で解説したように、経費計上・青色申告・控除の活用・法人化・投資制度の利用など、多角的に取り組むことで税負担を抑えつつ、手元に残る資金を最大化できます。

特に、副業の収入が20万円を超えた場合の確定申告や、経費を正しく記録して節税につなげることは最初の一歩です。 さらに青色申告を選べば65万円控除が可能となり、長期的な節税効果が期待できます。法人化や不動産投資、自動車の活用も含め、ライフスタイルに合わせた方法を組み合わせることで、効率的に資産を築けます。

また、NISAやiDeCoといった税制優遇制度を取り入れれば、投資による資産形成と節税を同時に実現できます。会社に副業が知られるリスクも、住民税の普通徴収を選ぶなど合法的に配慮すれば安心です。

つまり、副業で得た収入は「節税の知識と行動次第」で大きな武器に変わります。今日からレシートや領収書の整理、控除制度の確認など、できることから始めてみましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント