家計の見直しって「面倒そう…」と思われがちですが、実はちょっとした習慣の積み重ねで生活費はガッツリ下げられるんです。特に、食費・光熱費・固定費の3つを見直すだけで、毎月1〜3万円の節約効果を出すことも可能!

この記事では、**一人暮らし・共働き・家族世帯すべてに役立つ“簡単節約アクション100”**を紹介します。作り置きレシピやエアコンの省エネ術、家計簿アプリの使い方など、誰でも“今日から”できる方法ばかり。

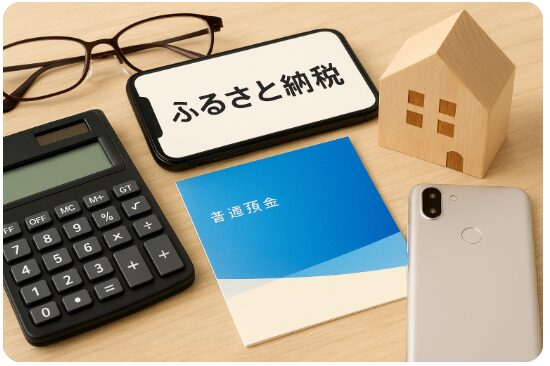

さらに、固定費の見直しやふるさと納税、格安SIM活用など、節約×生活の質向上を両立するコツも徹底解説。

「我慢せずに貯まる暮らし」を目指して、あなたの生活費を最適化するヒントをお届けします。

つまり、頑張らなくても続けられる節約術で、“ムリなくお金が貯まる仕組み”を作るのが本記事の目的です!

一番節約できるのはどれ?食費・光熱費・固定費を“今すぐ”見直す

「毎月の出費、どこを削ればいいんだろう?」——そう感じている人は多いですよね。

実は、家計の中で最も効果的に節約できるのは、“食費・光熱費・固定費”の3つなんです。これらを少し見直すだけで、年間10万円以上の節約も十分可能です。

たとえば、作り置きや業務スーパーを活用すれば食費をカットでき、エアコン設定温度や待機電力を工夫すれば電気代も削減できます。

さらに、スマホ代・保険・サブスクなどの固定費を一度見直すだけで、継続的な節約効果が生まれます。

この章では、「今すぐできる節約アクション」を中心に、**“我慢せずにお金を守る方法”**を紹介します。

つまり、ちょっとの工夫で支出を最小化し、貯金を自然に増やすことができるんです!

1-1. 食費の削減術とボリューム満点の節約レシピ(1週間献立/作り置き/業務スーパー)

実は、食費は家計の中で一番コントロールしやすい節約ポイントなんです。

業務スーパーや特売を活用し、1週間分の献立をまとめて考えるだけで、ムダ買いと外食費をWでカットできます。

おすすめの節約アクション:

- 作り置き献立を週末に準備(主菜×副菜×スープの組み合わせ)

- 鶏むね・豆腐・もやしなどコスパ最強食材を活用

- 冷凍・小分け保存でフードロス防止

- お弁当アレンジで昼食代も節約

ここが重要!

「安くて満足感のある食事=健康×節約の両立」。

作り置きの習慣をつけるだけで、月1万円以上の節約も夢じゃありません。

1-2. 電気代を下げる簡単テク(エアコン/暖房温度/シャワーヘッド/待機電力)

「電気代が高い!」と感じたら、まず見直すべきはエアコンと待機電力です。

ちょっとした設定変更だけで、月数千円の節約効果が見込めます。

おすすめの電気代削減テク:

- エアコンの温度を**冷房28℃/暖房20℃**に設定

- サーキュレーターを併用して効率アップ

- 使わない家電はコンセントを抜く or スイッチ付きタップを活用

- 節水型シャワーヘッドで電気+ガス代を同時削減

ここが重要!

エアコンを“我慢して切る”よりも、効率よく使う工夫が省エネのコツ。

設定と環境を整えるだけで、快適さも節約も両立できます。

1-3. 一人暮らしでも続くお金の管理術(家計簿アプリ/ミニマリスト思考/固定費の棚卸し)

「節約が続かない…」という人は、まず**“お金の見える化”**から始めましょう。

実は、支出を可視化するだけで、自然と無駄遣いが減るんです。

一人暮らしでも続けやすい管理法:

- 家計簿アプリで自動連携(マネーフォワード・Zaimなど)

- サブスク・保険・通信費など固定費の棚卸しを毎月実施

- ミニマリスト思考で「必要なものだけ買う」習慣を育てる

- 週1回の振り返りで支出バランスを調整

ここが重要!

節約は「頑張ること」ではなく「習慣にすること」。

アプリと考え方をセットで変えることで、無理なく貯金体質にシフトできます。

すぐできる節約方法まとめ:今日から習慣化する“神コスパ”アクション

「節約って続かない…」と思っていませんか?

実は、今日からできる小さなアクションを習慣にするだけで、無理なくお金が貯まる体質になれるんです。大切なのは“頑張る節約”ではなく、“仕組みで続く節約”。

たとえば、家賃やスマホ・保険などの固定費を一度見直せば、毎月の出費を自動的に減らせるうえに、時間も節約できます。

さらに、自炊でもやし・豆腐・鶏むね肉などの安くて健康的な食材を上手に使えば、食費を半分に抑えることも可能。

また、日用品をまとめ買いし、ストックを管理するだけでも“ムダ買い”を防げます。

つまり、節約は我慢ではなく習慣化がカギ!

この章では、すぐ実践できる「神コスパ行動」を厳選して紹介します。

2-1. 家賃・通信・保険など固定費の見直しポイント(乗り換え/相見積/解約判断)

実は、節約の中で一番効果が大きいのが固定費の見直しなんです。

毎月支払いが発生する費用を1つずつ整理するだけで、年間10万円以上の節約も可能になります。

見直すべき固定費のポイント:

- 家賃:引っ越しや交渉で下げられるケースも多い

- 通信費:格安SIMへの乗り換えで月5,000円削減も現実的

- 保険:不要な特約や重複契約を解約し、必要最低限に

- サブスク:使っていないサービスは即解約が鉄則

ここが重要!

固定費は“努力不要で継続的に節約できる”部分。

最初の見直しだけで毎月の支出が自動的に減る仕組みを作れます。

2-2. 自炊のすすめ:安い食材の活用・かさ増し術(豆腐/もやし/鶏むね)

「自炊は手間がかかる…」と思っていませんか?

実は、少ない食材でも満足できる節約メニューを作るコツさえつかめば、手間もコストも最小限で済みます。

コスパ最強の節約食材:

- 豆腐:ボリュームがあり、主菜にも副菜にも使える万能食材

- もやし:1袋30円前後で炒め物・スープ・鍋に活躍

- 鶏むね肉:低脂質・高たんぱくでコスパ抜群

- 冷凍野菜:下処理不要で時短&食材ロス防止

ここが重要!

「節約=我慢」ではなく、**“おいしく・安く・続けられる工夫”**が大切。

週末に作り置きしておくことで、外食を減らし、自然と貯金が増えていきます。

2-3. 日用品の買い方改革(まとめ買い/ストック管理/コンビニ回避)

意外とお金を使っているのが、日用品のムダ買い。

買い方のクセを見直すだけで、月3,000〜5,000円の節約も実現できます。

買い物改革のポイント:

- まとめ買いは“使う量を把握してから”。ストックしすぎは逆効果

- ストック管理で「家にあるのに買う」を防ぐ

- コンビニ回避で無駄な出費を抑える(1回300円でも週3回で月3,600円!)

- 日用品はネット通販の定期便割引を活用

ここが重要!

「買う前に一度立ち止まる」だけで、ムダな支出は大幅に減らせます。

日用品も**“必要な分だけ買う”ことが、最強の節約術**です。

やってはいけない節約:短期の無理より長期の最適化が勝つ

「節約しよう!」と意気込んで極端に削りすぎていませんか?

実は、無理な節約ほど長続きせず、逆に損をすることも多いんです。たとえば、安いだけの家電を買ってすぐ壊れたり、激安食材で健康を崩したり――これこそ“安物買いの銭失い”。

節約の本質は、短期ではなく長期でお金を守ること。

つまり、「今の支出を最適化して未来の支出を減らす」発想が大切です。

固定費だけでなく、カフェやサブスクなどの“変動費”も定期的に見直すことで、ムダを減らしつつ満足度を保てます。

さらに、家計簿で支出を“見える化”すれば、お金の流れが一目でわかるようになります。

この章では、短期の我慢ではなく“長期で得する節約思考”を身につける方法を解説します。

3-1. “安物買いの銭失い”を避ける:短期節約と長期投資の違い

「安いから買う」は、実は一番高くつく選択かもしれません。

短期的な節約を狙いすぎると、結果的に買い替えや修理で損をしてしまうことも。

節約の本質は、“コスパ×耐久性×継続性”のバランスです。

- 安物の家電はすぐ壊れて二重出費

- 使いづらい商品は結局使わなくなる

- 高品質な商品は長持ちして結果的にお得

ここが重要!

「値段」ではなく「価値」で選ぶこと。

短期ではなく**“長く使える節約思考”**が、将来の資産を増やします。

3-2. 固定費だけでなく変動費も管理:外食/カフェ/サブスクの整頓

「固定費は見直したけど、なぜか貯まらない…」

その原因は、**変動費の“なんとなく出費”**にあるかもしれません。

変動費管理のコツ:

- 外食は「ごほうびDAY」を週1回に

- カフェ代は水筒・コーヒーメーカーで代用

- サブスクは“1カ月使わなかったら解約”ルールを設定

- 家計簿アプリで「見える化」して浪費をチェック

ここが重要!

小さな出費ほど意識的に整えること。

「たった1日300円のカフェ代」が、年間10万円の差を生みます。

3-3. 家計簿で支出の可視化(テンプレ/費目分類/2週間レビュー)

節約を続ける最大の秘訣は、**“見える化”と“振り返り”**です。

数字で見ることで、「何にどれだけ使っているか」が一目で分かります。

おすすめの家計管理ステップ:

- 費目を5分類(食費・固定費・交際費・趣味・貯蓄)

- 家計簿アプリを活用して自動入力化

- 2週間に1回レビューして、支出のズレを修正

- 予算オーバー分は翌月に反省して調整

ここが重要!

家計簿は「節約のため」ではなく、**“自分のお金の流れを把握するツール”**です。

2週間ごとの小さな振り返りで、ストレスなく続く家計管理を実現できます。

電気代の節約はエアコンが肝:正しい使い方で消費電力を下げる

電気代が高い季節になると、真っ先に気になるのがエアコンの電気代ですよね。

実は、家庭の電力消費の中で最も多いのがエアコンで、使い方次第で年間数万円の節約が可能なんです。

ポイントは、温度設定を変えるよりも“使い方の最適化”。

たとえば、サーキュレーターで空気を循環させたり、断熱カーテンを使ったりするだけで効率は大幅にアップします。

また、冷暖房の設定温度・風量・タイマー機能の見直し、フィルター掃除の習慣化も節電の効果が高いテクニックです。

さらに、窓の開閉や待機電力を意識するだけでも日々の電気代は変わります。

つまり、エアコン節約は“使わない我慢”ではなく、“賢く使う工夫”がカギなんです!

4-1. 室温と湿度の最適管理(サーキュレーター/断熱/カーテン)

実は、エアコンの温度設定よりも室温と湿度のバランス管理が節電のカギなんです。

同じ温度でも湿度が高いと暑く感じるため、除湿をうまく使えば快適さを保ちながら消費電力を削減できます。

効率的な室内環境づくりのポイント:

- サーキュレーターで冷気・暖気を循環させる

- 断熱シートや厚手カーテンで外気をシャットアウト

- 冬は窓際にカーテン、夏は遮熱フィルムで直射日光をカット

- 室内の湿度は40〜60%を維持すると快適&省エネ

ここが重要!

エアコンの電力を抑えるには、「空気を動かす+熱を逃がさない」工夫が効果的。

環境を整えるだけで、年間の電気代が数千円変わります。

4-2. 冷房・暖房の省エネ差をつくる設定(温度/風量/タイマー/フィルター掃除)

エアコン代を抑えるなら、設定温度とメンテナンスを見直すのが最優先です。

たった1℃の違いで年間数千円の節約が可能。

おすすめの設定と運用法:

- 冷房は28℃・自動運転、暖房は20℃・弱風が基本

- **風向きは上向き(冷房)/下向き(暖房)**で効率UP

- タイマー機能で「つけっぱなし」を防ぐ

- フィルター掃除を2週間に1回するだけで電気効率が約10%改善

ここが重要!

設定を少し変えるだけで、快適さはそのままに無駄な電力消費を削減できます。

“自動運転+清潔なフィルター”が、省エネの黄金ルールです。

4-3. こまめな運用で節電(窓の開閉/隙間風/待機電力の一括オフ)

実は、エアコン以外にも小さな工夫で大きく節電できるポイントがあります。

使わない時間や環境を整えるだけで、ムダな電気をカット可能。

今日からできる節電アクション:

- 窓やドアの隙間風をテープで防止

- エアコン使用時は窓の開閉を最小限に

- 電源タップのスイッチOFFで待機電力をまとめてカット

- 寝る前や外出時は**「完全OFF」習慣**を徹底

ここが重要!

待機電力は家庭全体の約5〜10%を占めると言われています。

「使わない電気をゼロにする意識」で、年間1万円近くの節約も可能です。

人気の節約術で“生活の質UP”も両立:固定費×税優遇の二刀流

「節約したいけど、生活レベルは下げたくない…」そんな人におすすめなのが、“固定費削減×税制優遇”の二刀流節約術です。

ムダを減らしながら、しっかりお得に暮らす仕組みを作ることで、我慢せずに生活の質を上げることができます。

たとえば、保険を見直して不要な特約を整理するだけでも、月5,000円以上の節約が可能。

さらに、ふるさと納税を活用すれば、実質2,000円の負担で高品質な返礼品を受け取ることができます。

そして、スマホを格安SIMに乗り換えれば、通信費を年間5万円以上削減することも夢ではありません。

つまり、節約のカギは「削る」だけでなく「仕組みで得する」こと。

ここが重要! ストレスなく続けるなら、**“節約=損”ではなく“最適化=得”**という考え方が成功のポイントです。

5-1. 保険の見直しでムダを削る(必要保障/特約整理/年代別ポイント)

保険は一度入ると放置しがちですが、ライフステージに合わない保障はムダな支出になります。

今の生活に合わせて見直すだけで、年間数万円の節約が可能です。

保険見直しのポイント:

- 保障内容を**「今の生活に本当に必要か」**で判断

- 特約が重複していないか確認

- 医療・生命保険は10年ごとに見直すのが理想

- 無駄を減らすなら、保険の無料相談サービスも活用

ここが重要!

「万が一の安心」は大事ですが、“払いすぎていないか”のチェックも同じくらい重要。

無駄を減らせば、固定費を削減しながら安心感をキープできます。

5-2. ふるさと納税で実質負担を抑える(上限目安/返礼品/確定申告)

「節約しながらお得に暮らす」なら、ふるさと納税は必須の節約制度です。

実質2,000円の負担で返礼品がもらえ、節税にもつながります。

ふるさと納税の活用ステップ:

- 年収と家族構成で控除上限額を確認(ふるさとチョイスなどで計算)

- 返礼品を食材・日用品・体験型から選ぶ

- ワンストップ特例 or 確定申告で控除を申請

ここが重要!

日常で使える返礼品を選べば、家計の支出を直接カバーできます。

「節税×実益」を両立する、最強の家計サポート制度です。

5-3. スマホは格安SIMへ:家族割/端末買い替え/データ容量の最適化

通信費を見直すだけで、年間5万円以上の節約も可能です。

特にスマホ料金は「使い方」と「プランの最適化」がポイント。

見直しのステップ:

- **格安SIM(楽天モバイル・ahamo・povo・LINEMO)**を検討

- 家族全員でまとめて乗り換えると割引率UP

- データ通信量を把握し、必要なGBだけ契約

- 古い端末は下取りでキャッシュバックも

ここが重要!

大手キャリアから格安SIMへ乗り換えるだけで、月3,000円〜5,000円の節約。

固定費削減の中でも即効性が高く、生活満足度を落とさないコスパ最強術です。

毎月の生活費を下げる“定番チェックリスト”

「節約を頑張っているのに、なぜかお金が残らない…」そんな悩みを解決するには、支出を“見える化”して整理することが大切です。

まずやるべきは、必要支出とムダ支出の線引き。どこまでが生活に必要で、どこからが浪費なのかをハッキリさせることで、自然とお金の流れが整います。

次に効果的なのが、「2週間家計リセット」。冷蔵庫の在庫を確認し、献立を立ててから買い物するだけで、食費やロスがグッと減ります。

また、部屋の整理整頓をすることで、“同じものを二重買いする”ムダも防止できます。

つまり、節約は“買わない努力”よりも“整える習慣”がカギ。

ここが重要! 日々の支出を管理するチェックリストを活用すれば、ムリせず確実に生活費を下げる仕組みを作れます。

6-1. 必要支出とムダ支出の線引き(優先順位/上限設定/キャッシュレス管理)

実は、多くの人が「必要」と思っている支出の中に、意外とムダが隠れているんです。

まずは支出を“本当に必要なもの”と“なくても困らないもの”に仕分けしましょう。

効果的な支出整理ステップ:

- 優先順位をつける(生活維持>健康>趣味)

- 1項目ごとに上限額を設定(例:外食は月5,000円まで)

- キャッシュレス決済の履歴を活用し、支出を自動記録

- 「固定費」「変動費」「娯楽費」に分けて可視化

ここが重要!

お金の流れを見える化することで、“使う”ではなく“残す”習慣が身につきます。

ルールを数字化するだけで、節約が一気にラクになります。

6-2. 2週間で効果を実感する家計リセット(冷蔵庫在庫→献立→買い物)

家計を立て直すなら、まずは2週間のミニ家計リセットを試してみましょう。

食材や日用品の「在庫整理」から始めるだけで、無駄な支出が減り、節約効果を実感できます。

リセットの流れはこの3ステップ:

- 冷蔵庫の中身を全部出す → 使いかけ食材を把握

- あるもので献立を立てる → 買い足しは最小限に

- 必要なものだけ買う → リストを作ってまとめ買い

ここが重要!

「まず使い切る」が節約の基本。

2週間の習慣で、食費を1〜2万円下げることも可能です。

6-3. 片付けが節約を生む:整理整頓で二重買い・ロスを防止

実は、節約と“片付け力”は深くつながっています。

部屋が整っている人ほど、買いすぎない・ムダを出さない傾向があるんです。

片付け節約のコツ:

- モノの定位置を決めて在庫を把握

- 同じアイテムを2つ以上持たないルールを作る

- 「1イン1アウト」で新しいものを買う前に処分

- ストック棚を写真で管理すると便利

ここが重要!

整理整頓は“節約の見えない土台”。

家を整えることで、自然と買い物のムダとストレスが減ります。

食材の保存術でフードロス削減:冷蔵・冷凍・作り置きの黄金比

「食材を買ったのに使い切れない…」そんな悩み、ありませんか?

実は、正しい保存術を身につけるだけで“ムダな出費”と“フードロス”を同時に減らせるんです。冷蔵・冷凍・作り置きのバランスを工夫することで、食材を長持ちさせ、食費の節約にもつながります。

たとえば、冷蔵庫の中を定位置管理してラベリングをすれば、使い忘れを防げます。

また、主菜・副菜・スープをローテーションで作り置きすれば、忙しい日でも外食せずに済み、時短×節約の最強コンビが実現。

さらに、旬の食材や特売日を狙って下味冷凍・小分け保存すれば、食材コストを最小限に抑えられます。

ここが重要!

保存術を整えることは、ただの節約ではなく、「使い切る暮らし」=お金と時間の管理術でもあるんです。

7-1. 冷蔵庫/冷凍庫のレイアウト最適化(定位置管理/ラベリング/先入れ先出し)

「冷蔵庫がパンパンで何があるか分からない…」そんな状態はフードロスの温床です。

収納を工夫するだけで、食材管理が劇的にラクになります。

冷蔵庫整理のポイント:

- 棚ごとに食材の定位置を決める

- ラベルを貼って見える化

- 古い順に使う「先入れ先出し」を徹底

- 週1回の“冷蔵庫リセット日”を設定

ここが重要!

冷蔵庫の“空間”もお金の一部。

管理を徹底すれば、食材ロスと買いすぎのW削減ができます。

7-2. 作り置きレシピで時短&節約(主菜/副菜/スープの回転)

忙しくても節約を続けるコツは、作り置き習慣の確立です。

時間のある日にまとめて調理すれば、外食や中食の出費を抑えられます。

おすすめ作り置きメニュー例:

- 主菜:鶏むねの照り焼き、ひき肉そぼろ

- 副菜:切り干し大根、ひじき煮、きんぴらごぼう

- スープ:野菜たっぷり味噌汁・コンソメスープ

ここが重要!

「食材×日持ち×味のバランス」を意識すれば、毎日飽きずに節約できます。

作り置きは**“時短×節約×健康”の三拍子**です。

7-3. 旬の食材・特売日の賢い使い方(下味冷凍/小分け/下処理)

食費を減らすなら、“安くて美味しい時期”を狙うのが鉄則。

旬の食材は価格も味も優秀で、節約と健康の両立が可能です。

食材をムダにしない工夫:

- 旬野菜・魚を特売日でまとめ買い

- 下味冷凍で保存期間を延ばす

- 小分けパックで使う分だけ調理

- 下処理済みで調理時間も短縮

ここが重要!

「旬を食べる=自然に節約」につながります。

食材を計画的に使えば、美味しく・無駄なく・お財布に優しい暮らしが実現できます。

買い物のコツで“無駄遣いゼロ化”:計画×比較×キャッシュレス

「気づいたら今月も使いすぎてた…」そんな人は、買い物の仕方そのものを見直すのが一番の近道です。

節約の基本は、“買う前に考える”こと。計画的に買い物をすれば、無駄遣いは自然と減ります。

まず意識したいのがまとめ買いのルール化。単価や消費期限を確認し、ストックの上限を決めておくだけで、買いすぎを防げます。

次に、クレジットカードやポイント還元を上手に使えば、同じ支出でも“お得度”がアップ。固定費の支払いをカードにまとめるのも効果的です。

さらに、外食を控えたい時は、丼・鍋・パスタなど**簡単で満足度の高い“代替レシピ”**を活用しましょう。

ここが重要!

買い物上手=お金の使い方上手。

つまり、“計画+比較+キャッシュレス活用”で、ムダのない買い物習慣を作ることが節約成功のカギです。

8-1. まとめ買いのメリデメ(単価/消費期限/ストック上限/買い物リスト)

「まとめ買いすれば節約できる!」と思いがちですが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。

コツは“必要な分だけを、安く効率的に買う”こと。

まとめ買いのメリット:

- 単価が安くなり、1回あたりの買い物コストが下がる

- 買い物回数が減り、時間と交通費の節約にもなる

- 特売やポイント還元をまとめて活用できる

デメリットと注意点:

- 消費期限を過ぎて食材をムダにするリスク

- ストックしすぎて収納スペースを圧迫

- つい“安いから買う”無駄遣いにつながる

ここが重要!

買い物前に**「リスト化+在庫チェック」**を行うこと。

“まとめ買い=買いすぎ”ではなく、計画的な購入が本当の節約です。

8-2. クレジットカード/ポイントの最適化(還元率/固定費払い/失敗回避)

キャッシュレス時代の節約は、“支払い方の工夫”がカギです。

現金払いよりもクレジットカードやポイント払いを活用することで、自動的に節約効果が得られます。

ポイントを最大化するコツ:

- **高還元率カード(1.0%以上)**を1〜2枚に絞る

- **固定費(スマホ・光熱費・保険)**をカード払いに統一

- ポイント二重取り(コード決済×カード)を活用

- 支出を月1回まとめて確認し、浪費を防ぐ

ここが重要!

ポイントは“貯める”より“使って節約する”ことが大切。

支払い方法を最適化するだけで、何も我慢せずに年間数万円の節約が可能です。

8-3. 外食を控えるための代替レシピ(丼/パスタ/鍋/ボリュームサラダ)

外食を控えるには、**家でも満足できる“手抜きレシピ”**を持っておくのがポイント。

自炊のハードルを下げれば、無理なく外食費を削減できます。

おすすめの節約レシピ:

- 丼もの:親子丼・豚丼・そぼろ丼など、1品完結で時短

- パスタ:冷蔵庫の残り野菜で具だくさんナポリタン

- 鍋料理:野菜と肉をまとめて調理、翌日アレンジも可

- ボリュームサラダ:ツナ缶やゆで卵で栄養バランス◎

ここが重要!

「外食を我慢」ではなく、**“外食級の満足感を家で再現”**が節約成功のコツ。

1食あたりのコストを意識すれば、月1万円以上の節約も夢じゃありません。

初心者でも続く“簡単節約習慣”:無理なく貯金体質へ

「節約って続かない…」と感じる人こそ、“頑張らない節約”を習慣化するのがおすすめです。

実は、毎日のちょっとした行動を変えるだけで、ストレスなくお金が貯まるようになります。

たとえば、徒歩通勤や水筒持参、自炊を増やすといった日常の小さな工夫が、積み重なれば年間数万円の節約に。

さらに、掃除や断捨離で持ち物を可視化すると、衝動買いの原因を減らすことができ、メンタル的にもスッキリします。

そして、自動貯金や目的別口座を設定しておけば、“使う前に貯まる”仕組みを自然に作ることが可能です。

ここが重要!

節約は我慢ではなく、「仕組み+習慣」で貯まる暮らしを作ること」。

無理せず継続できる行動を積み重ねて、今日から“貯金体質”へシフトしましょう。

9-1. 毎日できる小さな行動(徒歩/水筒/自炊/間食コントロール)

節約は「いきなり大きく変える」より、小さな行動を積み重ねることが大切です。

1日単位の習慣が、1年後の大きな貯金につながります。

すぐにできる節約習慣:

- 通勤や買い物は徒歩や自転車で交通費カット

- コンビニで買うドリンクを水筒に置き換え

- 自炊回数を週2回だけ増やす

- 間食やコンビニスイーツを週末だけに制限

ここが重要!

「やらない節約」より「続けられる節約」を選ぶこと。

日常のちょっとした意識が、“貯金体質”への第一歩です。

9-2. 掃除と断捨離でメンタルも節約(可視化/在庫把握/散財トリガー除去)

散らかった部屋は、お金の浪費を招くトリガーになることがあります。

断捨離で“モノとお金の関係”を整理すると、自然と支出も減少します。

節約×断捨離のステップ:

- 家にあるものを全部出して可視化

- 「使う・使わない」で分類して処分

- 在庫を把握して重複購入を防止

- 散財につながるストレス要因を断つ

ここが重要!

スッキリした空間は、判断力と節約力を上げる最高の投資です。

「モノが減る=ムダが減る」ことで、心も財布も軽くなります。

9-3. 自動貯金と目標管理(先取り/目的別口座/2週間レビューの仕組み化)

節約を続ける最大のコツは、**“自動で貯まる仕組み”**を作ることです。

努力しなくても貯まるように設計すれば、ストレスゼロで貯金が増えます。

自動貯金の仕組み:

- 給与日翌日に**「先取り貯金」**を設定

- 目的別口座(旅行・老後・緊急)を作って分ける

- 2週間ごとに残高チェック&目標進捗をレビュー

- 家計簿アプリで可視化してモチベーション維持

ここが重要!

“続く節約”のカギは、自動化×習慣化×見える化。

仕組みを整えれば、貯金は「頑張ること」ではなく**“自然に増える流れ”**になります。

結論

節約は「我慢」ではなく、**“仕組みでお金を守るライフスタイル”**です。

今回紹介した食費・光熱費・固定費の見直しや、作り置き・家計簿アプリ・格安SIMなどの工夫を取り入れるだけで、毎月の支出を自然に下げながら、生活の満足度をキープすることができます。

特に、冷蔵庫の管理やふるさと納税、ポイント還元の最適化などは、一度習慣化すれば効果が継続する“ストレスゼロ節約法”です。

さらに、断捨離や自動貯金の仕組みを取り入れることで、「気づけば貯まっている」状態を作ることも可能になります。

つまり、節約とは一時的な努力ではなく、日常の中に“賢くお金を使う仕組み”を取り入れること。

小さな積み重ねが、1年後・3年後には確実に大きな安心へと変わります。

今日できることから一歩ずつ始めましょう。

あなたの家計は、行動した瞬間から変わり始めます。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント