子どもの将来のために必要な「教育資金」、具体的にいくら準備すれば安心かご存じですか?

実は、進路や学校の種類によって費用は数百万円~数千万円と大きく変動するんです。

この記事では、公立・私立別の平均教育費から、複数の子どもがいる家庭の家計対策、学資保険や新NISA・iDeCoなどの活用方法までをステップ別にやさしく解説します。

また、贈与・非課税制度・奨学金・教育ローンなどの支援制度も紹介し、教育費の準備と運用をしっかりサポート。

スマホでも読みやすい構成で、初心者でもスラスラ理解できる内容になっています!

子どもの教育資金必要額の最新平均と進路別シミュレーション

子どもの教育資金って、実際どれくらい必要か知っていますか?

幼稚園から大学までにかかる総額は、進路や学校の種類によって数百万円単位で差が出るんです。

本章では、文部科学省などの最新データをもとに、公立・私立それぞれの平均教育費を一覧で解説。

さらに、公私ミックスや大学進学シナリオ別の必要額シミュレーションもご紹介します。

授業料だけでなく、通学費や塾代・受験費用までトータルで把握できる内容なので、将来に向けてしっかり準備したい方は必見です!

ここを読むだけで、「いくら準備すれば安心か」が明確になりますよ。

1‑1. 幼稚園〜大学までの公立/私立別平均教育費モデル一覧

実は、子ども1人あたりの教育費は公立と私立で大きく異なるんです。

文部科学省のデータをもとに、通算のモデル金額を以下に整理してみましょう。

📌 教育費の平均総額(2023年度データ参考)

- すべて公立の場合:約540万円

- すべて私立の場合:約2,200万円

- 公立→私立ミックス(例:小中公立、高大私立):約1,000〜1,500万円

ここが重要!

進路の選び方次第で、約1,500万円以上の差が出る可能性があります。早めにシミュレーションしておくことがカギです。

1‑2. 公立vs私立・進路シナリオ別の必要資金シミュレーション

進学ルートによって教育費はどれだけ変わるのか?実際のシナリオで比較してみましょう。

📌 進路別モデルケース

- Aパターン(すべて公立):小中高大で約540万

- Bパターン(小中公立→高校大学私立):約1,300万

- Cパターン(すべて私立+大学理系):約2,600万以上

つまり、文系・理系・医歯系かでも大きな違いがあるということですね!

ここが重要!

教育費の見通しは「平均」だけでなく、自分の家庭の進路パターンにあわせて具体的に試算することがポイントです。

1‑3. 授業料・通学費・塾・習い事・受験費用の資金内訳詳細

「教育費」といっても、内訳を見るとかなり多岐にわたります。

実は、授業料以外の“見えにくいコスト”が家計を圧迫しがちなんです。

📌 教育費の主な内訳

- 授業料(公立は無償化あり/私立は高額)

- 通学費(交通費・定期代・通学用自転車)

- 塾・予備校費用(小中高で年間30万〜100万超)

- 受験費(受験料+旅費滞在費)

- 習い事・検定費(スポーツ・ピアノ・英検など)

ここが重要!

特に中学・高校受験前は、塾費や模試代が一気に跳ね上がる時期です。内訳ごとのピークを知っておくだけで準備がぐっと楽になります。

複数子どもの教育費試算と家計負担平準化テクニック

お子さんが2人・3人いるご家庭では、教育費が同時期に集中してしまう「家計のピーク」に注意が必要です。

特に中学・高校・大学と進学が重なるタイミングでは、出費が一気に膨らみやすいんです。

この章では、兄弟・姉妹の教育費の総額目安から、時期ごとの資金ピークを見える化し、家計への影響をシミュレーションしていきます。

さらに、学年差・学校の種類・通学スタイルの違いを活かした負担分散の方法や、奨学金・費用節約テクも徹底紹介!

「教育費がかさみすぎて家計が不安…」という方も、ここを読めば、先手を打って対策する道筋が見えてきますよ。

2‑1. 兄弟2人/3人の教育資金目安とピーク時の家計リスク管理

兄弟が複数いると、「高校×2」「大学×2」などのタイミングで出費が重なることがあります。

まずは、子どもが何人いるかによって、ざっくりとした教育費の総額を把握しましょう。

📌 教育費の目安(すべて公立〜私立混在の平均)

- 子ども1人:約1,000万円〜1,500万円

- 2人兄弟:約2,000万円〜3,000万円

- 3人兄弟:約3,000万円〜4,500万円

つまり、3人育てる場合は住宅ローン並の費用がかかるということですね!

ここが重要!

教育費のピークがいつ来るかをカレンダーで見える化し、家計の予測を立てることがリスク回避の第一歩です。

2‑2. 学年重複・公私混合ミックスでキャッシュフローを平準化する方法

「兄と妹で進学時期がかぶる」「下の子は私立、中の子は公立」など、家庭ごとの進路構成で負担の感じ方は変わります。

実は、公私混合や学年差を上手に活用すれば、出費を分散できるんです。

📌 キャッシュフロー平準化のコツ

- 学年差を2〜3年空けると進学ラッシュが分散されやすい

- 公立×私立のミックス進学で支出タイミングをズラす

- 同時期の塾や習い事は1人優先制にする

ここが重要!

「誰にどの時期にどれくらいかかるか」を整理し、先回りして貯蓄配分を調整することがカギです。

2‑3. 奨学金活用・塾費削減・共用アイテムで家計負担を軽減

教育費の削減は、“稼ぐ”より“工夫する”が現実的。

兄弟がいるご家庭ほど、小さな節約の積み重ねが効果的です。

📌 家計負担を減らす3つの工夫

- 奨学金制度の早期リサーチ(中学・高校生のうちに調査)

- 塾・習い事の見直し(週数・教科数を最適化)

- 制服・教科書・参考書などは兄弟で共用化できるものは徹底活用

ここが重要!

“教育の質”を落とさずにコストを抑えるには、家庭内ルールと先手の情報収集がポイントになります。

教育資金の貯蓄口座・金融商品選び比較|安全性×利回り×流動性

教育資金を貯めるには、ただ銀行口座にお金を置いておくだけではもったいないんです。

目的や期間に応じて、最適な口座や金融商品を選ぶことで「安全性・利回り・流動性」のバランスが取れた資金形成が可能になります。

この章では、教育資金専用口座や目的別口座、自動積立サービスなどの基本的な貯蓄手段を比較しつつ、

普通預金・定期預金・個人向け国債といった堅実な金融商品のメリット・デメリットも整理していきます。

加えて、流動性や金利、元本割れリスクを踏まえた商品選びのフレームワークも紹介。

「結局どれがベスト?」に答えが出せる内容になっています!

3‑1. 教育資金専用口座・目的別口座・自動積立サービスの比較

まずは「どこに貯めるか」を決めることが第一歩。

最近は、教育資金専用の口座や、自動で積み立てできるサービスも充実しています。

📌 よく使われる貯蓄方法

- 教育資金専用口座(銀行で名目を分けるだけでも有効)

- 目的別口座(ネット銀行で複数口座設定可能)

- 自動積立サービス(毎月決まった金額を確実に積立)

ここが重要!

「見える化された仕組み」で貯金をすることで、使い込まず確実に教育費をストックできます。

3‑2. 普通預金・定期預金・個人向け国債のメリット&デメリット

「貯める」といっても、どこに置くかで安全性や利回りが変わるんです。

王道の3つを比較してみましょう。

📌 金融商品ごとの特徴

- 普通預金:すぐ使えるが金利ほぼゼロ

- 定期預金:利率はやや高めだが、途中解約は不利

- 個人向け国債(変動10年):安全性高・年利0.3%前後・途中換金も可能

ここが重要!

「すぐ使う予定があるか?」を基準に、短期・中期・長期の使い分けを意識しましょう。

3‑3. 流動性・利回り・リスクで見る商品選定フレームワーク

教育資金の商品選びでは、3つの視点「流動性・利回り・リスク」をどうバランスさせるかがポイントです。

📌 フレームワーク思考の例

- 流動性重視タイプ(直近2〜3年で使う):普通預金 or 短期定期

- 利回り重視タイプ(使うのが5年以上先):個人向け国債 or 投資信託(低リスク型)

- 安全性重視タイプ(元本を絶対減らしたくない):定期預金 or 国債

ここが重要!

どの商品も一長一短なので、家計全体で「何にどれだけ割り振るか」を設計することが大切です。

学資保険・新NISA・iDeCo・投資信託の最適活用戦略

教育資金の準備には、預金だけでなく学資保険・新NISA・iDeCo・投資信託といった制度や商品を上手に活用することがカギになります。

ただし、それぞれにメリット・デメリットや向き・不向きがあるため、目的に応じた使い分けが大切なんです。

この章では、学資保険の返戻率や保障内容、解約リスクを徹底比較したうえで、どんな家庭に向いているかを解説。

さらに、新NISAの成長投資枠・つみたて投資枠の活用バランスや、iDeCoと教育資金をどう両立させるかにも触れていきます。

「制度が多すぎてよく分からない…」という方も、ここを読めばスッキリ整理できますよ!

4‑1. 学資保険の返戻率・保障内容・解約返戻金比較と向く家庭像

「学資保険って結局お得なの?」と思う方も多いですよね。

実は、返戻率・保障の有無・途中解約時の扱いなど、細かなポイントを比較することが重要なんです。

📌 学資保険のチェックポイント

- 返戻率:満期時に受け取れる総額の割合(100〜110%が目安)

- 保障内容:親の万が一に備えた死亡保障がつくものも

- 解約返戻金:中途解約だと元本割れの可能性あり

ここが重要!

元本割れせず、保障もつけたい家庭にはおすすめですが、途中解約リスクがあるため「途中で使う予定がない人」に向いています。

4‑2. 新NISA×投資信託配分:成長枠・つみたて枠の最適バランス

新NISAでは、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2つの非課税枠が使えます。

実はこの使い方次第で、効率よく教育資金を増やすことが可能なんです。

📌 新NISAの構成

- つみたて投資枠(年120万円/長期・安定型)

- 成長投資枠(年240万円/自由度高・リスクもあり)

📌 教育資金に合った使い方

- 5〜10年後に使うなら、つみたて投資枠中心が安心

- 資産形成を早く進めたい人は、成長投資枠も検討

ここが重要!

教育費の使い道にあわせて、枠の配分を意識して運用することが成功のカギになります。

4‑3. iDeCoの優先度整理:教育資金と老後資金の併用戦略

iDeCoは節税メリットが大きい制度ですが、原則60歳まで引き出せないという制限があります。

つまり、教育資金とは目的がズレることがあるんです。

📌 iDeCoの特徴と注意点

- 掛金が全額所得控除になる=節税効果が高い

- 引き出しは60歳以降に限定される

- 資産運用の選択肢も豊富(投資信託中心)

ここが重要!

教育資金とiDeCoは併用できるが、「iDeCo=老後資金」として割り切り、教育資金は別枠で準備するのが現実的です。

積立シミュレーション|月々いくら貯めれば目標額に届くか

「結局、毎月いくら積み立てれば足りるの?」という疑問を持つ方は多いですよね。

教育資金はゴールから逆算して計画するのがポイント。早く始めるほど、毎月の負担を軽くできます。

この章では、大学入学時に必要な金額から、利回りを考慮して月々の積立額を逆算するシミュレーション例をご紹介。

さらに、0歳・小学生・中学生から始めた場合の違いを比較し、最適なスタート時期を明らかにします。

インフレや利回りの変動も織り込んだリアルな資金計画モデルも紹介するので、「なんとなく不安…」という方も具体的に数字で把握できる内容になっています!

5‑1. ゴール逆算式:大学入学時必要額→利回り→月次積立額計算例

まずは、ゴール(大学入学時の必要金額)から逆算して考える方法を紹介します。

📌 モデルケース:大学入学時に300万円必要と仮定

- 利回り0%(預金):月25,000円を10年間積立

- 利回り2%:月22,500円でOK

- 利回り4%:月20,000円で達成可能

ここが重要!

早く始める+少しでも利回りを高めることで、毎月の負担を大きく減らすことができます。

5‑2. 開始年齢別モデル:0歳/小学生/中学生スタートの差を比較

「貯金はいつから始めればいいの?」という疑問に答えるには、開始時期による積立額の違いを見るのが一番わかりやすいです。

📌 大学入学時に300万円貯めたい場合(利回り2%)

- 0歳スタート(18年):月約12,000円

- 小1スタート(12年):月約18,000円

- 中1スタート(6年):月約37,000円

ここが重要!

同じ目標でも、開始が遅れると毎月の負担は倍以上になるため、できるだけ早くスタートしましょう。

5‑3. インフレ・利回り変動を織り込む教育資金運用シミュレーション

最近は物価の上昇=インフレが気になる時代。

つまり、「今の価値で300万円」は将来では足りない可能性もあるということです。

📌 インフレを踏まえた資金計画の考え方

- 年2%インフレが続くと、18年後には約1.43倍の出費感に

- 300万円の目標なら、実質約430万円が必要になる計算

📌 対策は?

- 投資信託や国債などインフレに強い資産を一部取り入れる

- 毎年見直して目標額を再設定する

ここが重要!

インフレ対策と利回り管理の両方を意識して、“今の価値”ではなく“未来の価値”で資金を設計しましょう。

非課税制度&贈与を活用した教育資金形成テクニック

教育資金を効率よく貯めるには、「非課税制度」と「贈与制度」の活用がカギになります。

新NISAや贈与税の非課税枠をうまく使えば、税金を抑えながら教育費をしっかり準備できるんです。

この章では、新NISAやジュニアNISA終了後の活用シナリオや、祖父母からの贈与で使える110万円の基礎控除・直系贈与特例をわかりやすく解説します。

さらに、学資信託や一括贈与と都度払いの違いを比較し、どの方法がライフスタイルに合っているかをチェックできます。

「親や祖父母とどう役割分担すればいいの?」という疑問にも、ここでスッキリ解決できますよ!

6‑1. 新NISA・ジュニアNISA終了後の非課税枠活用シナリオ

ジュニアNISAは終了しましたが、新NISAによって教育資金形成の選択肢は広がっています。

非課税で運用できる枠をどう活かすかがポイントです。

📌 非課税制度の現状と今後

- ジュニアNISAは2023年末で新規受付終了

- 新NISAは年間360万円(成長枠+つみたて枠)まで非課税で運用可能

- 子どもの名義口座での運用は、贈与税の対象になる点に注意

ここが重要!

新NISAを使う場合は、親名義での運用をベースに、教育費として取り崩す設計が現実的です。

6‑2. 祖父母贈与の非課税制度:110万円基礎控除&直系贈与特例

「おじいちゃん・おばあちゃんが支援してくれる予定」というご家庭も多いですよね。

そこで知っておきたいのが、贈与税の非課税制度です。

📌 主な制度

- 基礎控除:年間110万円までの贈与は非課税(誰からでもOK)

- 直系尊属からの教育資金贈与:最大1,500万円まで非課税(要信託)

- 結婚・子育て資金の一括贈与も特例あり(※要制度確認)

ここが重要!

教育資金の贈与は、「贈与時点で使途が明確であること」が非課税の条件です。信託銀行や金融機関を通すとスムーズです。

6‑3. 学資信託・教育費専用一括贈与 vs 都度払いの比較

祖父母からの支援で悩むのが、「一括で渡すか? 都度支援するか?」という点。

実は、贈与税や管理の手間を考えると、どちらにもメリット・デメリットがあります。

📌 比較ポイント

- 一括贈与(信託型):一気に渡せるが、信託設定が必要で柔軟性が低い

- 都度贈与(110万円以内):毎年少額なら非課税、自由度は高いが記録が必要

ここが重要!

制度を正しく使えば、贈与税をかけずに数百万円単位で教育資金を移すことも可能です。専門家への相談もおすすめです。

奨学金・教育ローン・給付型支援の賢い組み合わせ

教育資金が不足しているときに頼りになるのが「奨学金」や「教育ローン」などの支援制度です。

ただし、制度の種類や申請のタイミング、返済の負担感は大きく異なるため、しっかり比較して選ぶことが重要なんです。

この章では、無利子・有利子・給付型奨学金の違いや申請スケジュールを解説するとともに、

国の教育ローンと民間ローンの金利や返済条件の違いも比較します。

さらに、繰上返済や利息軽減テクニックを使って、返済を少しでも早くラクにする方法もご紹介!

「借りたあとが不安…」という方にも、安心して利用できる賢い活用法が見えてきますよ。

7‑1. 無利子/有利子/給付型奨学金の種類・申請スケジュール

奨学金といっても、給付型・無利子・有利子など種類が豊富です。

それぞれの違いを知っておくことで、より適切な選択ができます。

📌 奨学金の種類

- 給付型奨学金(返済不要):成績や家庭状況によって支給対象が決まる

- 無利子奨学金:返済あり/在学中に利息なし(日本学生支援機構など)

- 有利子奨学金:返済あり/利息あり/在学中は猶予制度あり

ここが重要!

申し込みは高校3年の春~秋ごろにスタートするので、早めの情報収集が大切です。

7‑2. 国の教育ローン vs 金融機関ローン:金利比較と返済負担

「奨学金だけでは足りない…」そんなときに頼れるのが教育ローンです。

ただし、借りる先によって金利や条件が大きく異なるので要注意です。

📌 代表的な教育ローン比較

- 国の教育ローン(日本政策金融公庫)

→ 固定金利1.95%前後、最長15年返済、所得制限あり - 銀行・信用金庫の教育ローン

→ 金利2〜4%が一般的、審査スピード早い、キャンペーン時はお得

ここが重要!

教育ローンは、金利と返済期間、家計への影響をしっかりシミュレーションして選ぶことが重要です。

7‑3. 繰上返済・利息軽減で奨学金返済を加速する戦略

借りたあとの返済が不安…という方も多いですよね。

でも、ちょっとした工夫で返済の負担を減らすこともできるんです。

📌 返済をラクにする方法

- 繰上返済を活用(利息のかからない元本から返済)

- ボーナス時などに一括返済を組み合わせる

- 在学中の利息発生を避けるなら無利子を優先的に選ぶ

ここが重要!

借りたら終わりではなく、「どう返すか」を早くから考えておくことが将来の安心につながります。

教育費家計マネジメント|ピーク期対策と固定費転用見直し

教育費には「ピークの波」があり、中学・高校・大学の受験期には出費が一気に集中します。

この波に備えるためには、日頃からの家計マネジメントと固定費の見直しがとても重要なんです。

この章では、受験期に備えてコストを前倒しで準備する方法や、塾・習い事の費用対効果を分析。

さらに、通信費・保険料・住居費などの固定費を見直して、教育資金に転用する実践テクニックもご紹介します。

「何から削ればいいのかわからない…」という方も、この章を読めば優先順位が明確になり、家計にムリなく余裕をつくれますよ!

8‑1. 中学受験・大学受験前のコストピークを前倒し準備する方法

教育費は「中学受験」と「大学進学前」が特に高額になります。

実は、このピークを“前倒し”で準備しておくと家計がかなり楽になるんです。

📌 ピーク費用の内訳

- 中学受験:塾代・模試・受験料・交通費など年間50万〜100万円超

- 大学進学:入学金・授業料・一人暮らし費用で初年度150万円以上

📌 前倒し準備のコツ

- 小学4年〜中1から積立スタート

- 受験学年の1年前までに資金を8割確保

- 入学準備金はボーナスや祝い金を充当する設計に

ここが重要!

急に来る出費に慌てないためには、“予定された出費”として先に準備しておくことが家計防衛の鍵です。

8‑2. 塾・習い事費の費用対効果分析&過剰支出抑制リスト

教育費の中でも「見えづらい出費」が、塾や習い事です。

実は、ここにかけすぎてしまう家庭は非常に多いんです。

📌 塾・習い事の支出平均(小〜中学生)

- 年間30万〜60万円以上が一般的

- 週4〜5回の塾通いで年間100万円超も珍しくない

📌 見直しポイント

- 本人の意欲がないものは思い切って整理

- 目的別に絞る(中学受験/音楽特技/体育系の実績)

- 週数・月謝・内容を比較してコスパ重視へ切り替え

ここが重要!

塾・習い事は「全部やる」よりも「厳選して成果を出す」ほうが、子どもの成長にも家計にも優しい選択です。

8‑3. 通信・保険・住居費など固定費削減で教育資金に転用

教育費を確保するには、「新しく稼ぐ」だけでなく、“使っているお金を減らす”視点も超重要です。

中でも見直しやすいのが「固定費」です。

📌 固定費見直しリスト

- 通信費:格安SIM・Wi-Fiプランの見直しで月5,000円節約

- 保険:必要以上の保障は見直して月5,000〜1万円節約

- 住宅費:引っ越し・家賃交渉・繰上返済で数万円節約の可能性

ここが重要!

浮いたお金を「教育資金用の口座」に回すだけで、無理なく年間10万円以上の資金確保が可能になります。

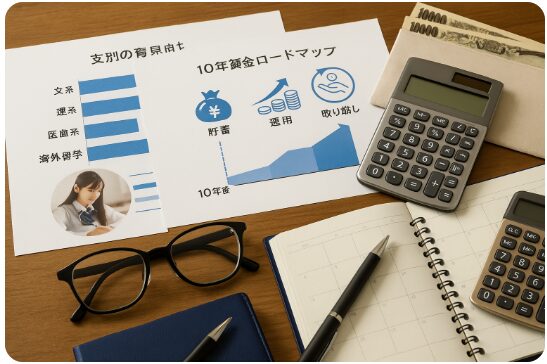

進路選択別資金計画と10年ロードマップ設計

お子さんの将来の進路によって、必要な教育資金は大きく変わってきます。

文系・理系・医歯系・海外留学・専門学校など、それぞれの費用を事前に把握しておくことが資金計画の第一歩なんです。

この章では、進路別の教育費を具体的に比較したうえで、10年間の資金ロードマップ(貯蓄→運用→取り崩し)を設計するポイントを解説。

また、教育資金と老後資金をどうバランスよく管理するか、ポートフォリオ再配分のタイミングにも触れていきます。

「将来設計がぼんやりしていて不安…」という方も、この章を読めば“見える化”された資金計画が立てられますよ!

9‑1. 理系・文系・医歯系・留学・専門学校の費用比較

進路が違えば、かかるお金も全然違います。

特に理系・医歯系・留学系は「初年度から高額」になる傾向があるんです。

📌 進路別の平均費用(大学4年間の学費+生活費)

- 文系私立:約500万円〜600万円

- 理系私立:約700万円〜800万円

- 私立医歯系:1,500万円〜3,000万円超も

- 留学:国によっては年間200〜500万円前後

- 専門学校:2年で300〜400万円程度

ここが重要!

進路の方向性が見えた時点で、具体的な金額感を「家庭で共有」することが資金準備の第一歩です。

9‑2. 10年ロードマップ例:貯蓄→運用→取り崩し各フェーズ設計

教育資金は一度に必要になるわけではありません。

だからこそ、「いつ・どのタイミングで・どれくらい使うか」に合わせて、資金を段階的に準備することが大切です。

📌 3フェーズの資金設計

- 貯蓄フェーズ(〜10歳まで):安全重視で積立を習慣化

- 運用フェーズ(10歳〜18歳):NISA・投資信託で非課税運用を活用

- 取り崩しフェーズ(18歳以降):定期解約・運用益からの引き出し

ここが重要!

目的と時期に応じて、資金の置き場所と増やし方を調整することが「無理のない家計管理」に繋がります。

9‑3. 教育資金と老後資金のバランス:ポートフォリオ再配分タイミング

「教育費を優先すると老後資金が心配…」というのはよくある悩みです。

実は、どちらかに偏らないようにバランスを取りながら計画する方法があります。

📌 両立するための資金配分ポイント

- 教育資金は「使う時期が近い」ため安全性重視

- 老後資金は「長期運用できる」ため利回り重視もOK

- 家計の見直し・子育て期終了後に老後資金へ再シフト

ここが重要!

資金配分は“固定”ではなく、ライフステージごとに見直して調整するのがベストな戦略です。

結論

子どもの教育資金は、「いくら必要か」だけでなく「どう準備するか」まで戦略的に考えることが重要です。

公立・私立や進路によって費用が大きく異なるため、家庭ごとの資金シミュレーションが成功のカギになります。

本記事では、教育費の平均データや進路別の資金目安、口座や商品選びの比較、新NISA・学資保険・贈与制度の活用法まで網羅的に解説しました。

さらに、奨学金や教育ローンの活用術・家計ピーク対策・10年資金ロードマップの作り方も紹介し、すぐに行動できる内容を詰め込みました。

まずは「目標金額と積立額の見える化」から始めてみましょう。

そして、教育資金と老後資金のバランスを意識しながら、制度や商品をうまく使い分けることで、無理なく資金形成が可能になります。

今日できることは、まず1つの教育資金専用口座を作ること。

月1,000円でも積み立てを始めれば、未来の安心に一歩近づきますよ。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント