日本の格差社会は「少子高齢化」「非正規雇用の増加」「地域格差」の3つが重なり、年々その深刻さが増しています。

ニュースでよく耳にする“格差”という言葉ですが、実はその背景には、人口減少や世代間の負担の偏り、都市と地方の収入差など、複数の問題が複雑に絡んでいるんです。

しかも、これらの格差は個人の努力だけでは解決できないため、正しい知識を持つことがとても重要になります。

「なぜ格差が広がっているのか?」「今の日本でどんな問題が起きているのか?」という疑問を、初心者でもわかりやすいように丁寧に解説していきます。

つまり、日本の格差社会を理解することは、これからの働き方や生活設計を考えるうえで欠かせない“必須知識”ということですね。

この記事では、原因・現状・データ・解決策までを総合的にまとめ、あなたの疑問を一つずつ解消していきます。

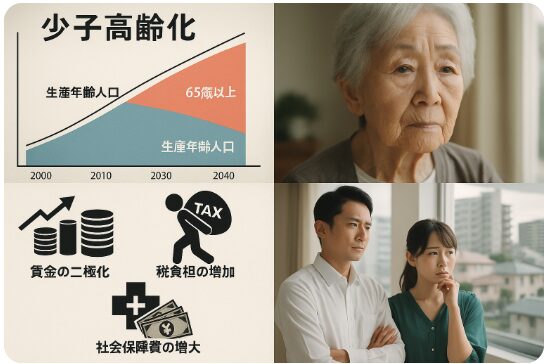

少子高齢化が引き起こす格差社会の現状(日本の格差社会とは)

少子高齢化が進む日本では、「働く人が減る一方で、高齢者が増える」という大きな構造変化が起きています。

実は、この人口バランスの変化こそが、格差社会を広げる最大の要因 と言われているんです。

なぜ格差が広がるのかというと、労働力不足による賃金の二極化、現役世代の税負担の増加、社会保障費の増大など、生活を取り巻く環境が大きく変わっているためです。

その影響は、若者・働く世代・高齢者など、あらゆる層に広がっています。

さらに、少子高齢化は「所得格差」「資産格差」「教育・キャリアの機会格差」など、生活の質に直結する問題までつながっています。

つまり、日本の格差社会を理解するには、まず少子高齢化の本質を知ることが欠かせないということですね。

この記事では、少子高齢化の基礎から、社会への影響、そして格差との関係までを、初心者にもわかりやすく解説していきます。

1-1: 少子高齢化とは何か?定義・推移・日本の特徴

実は、日本の少子高齢化は 世界でも最速レベルで進む人口構造の変化なんです。

「子どもが減り、高齢者が増える」だけでなく、労働力・税負担・社会保障にまで影響する重要なテーマです。

少子高齢化のポイントは以下のとおり👇

- 出生率の低下(1.26前後)で子どもが減少

- 平均寿命が世界トップクラスで高齢者が増加

- 生産年齢人口が急減 → 働く人が足りない社会に

- 人口ピラミッドが逆三角形に変化

ここが重要!

少子高齢化は格差社会の“土台”となる問題で、所得格差・教育格差・地域格差を広げる原因になります。

1-2: 日本における少子高齢化の影響:労働力不足・税負担・社会保障

実は、少子高齢化が進むと 働き手が減り、支える側と支えられる側のバランスが崩れるんです。

この状態が長く続くと、生活への負担がどんどん大きくなってしまいます。

影響は具体的にこちら👇

- 労働力不足→非正規雇用の増加・賃金の伸び悩み

- 税負担の増加→現役世代の可処分所得が減る

- 社会保障費の増大→医療・介護費の負担アップ

- 若年世代の将来不安→結婚・出産のハードル上昇

ここが重要!

少子高齢化は家計の負担増を招き、世代間格差や教育格差の拡大にもつながります。

1-3: 格差社会とは?わかりやすく解説(所得格差・資産格差・機会格差)

格差社会とは、実は **“生まれた環境や経済状況によって、生活や将来の選択肢が大きく変わる社会”**のことです。

日本でも近年、さまざまな格差が拡大しています。

代表的な格差はこちら👇

- 所得格差:給与・年収の差が広がる

- 資産格差:株・不動産などを持つ人と持たない人で差が拡大

- 機会格差:教育・地域環境・家庭状況が人生に影響する

つまり、単に「お金の差」だけでなく、

**教育・職業・生活レベルまで長期的に影響する“連鎖する格差”**が日本でも起きているということですね!

ここが重要!

格差は放置すると世代を超えて広がり、社会全体の成長力を下げてしまいます。

格差社会の原因と背景(日本の格差社会 原因を整理)

日本の格差社会は、「一部の人だけが得をする」という単純な話ではありません。

実はその背景には、教育・地域・世帯構造という3つの要因が複雑に絡み合っている のが大きな特徴なんです。

まず教育面では、家庭の収入によって「受けられる学習環境」が大きく変わり、学歴や将来の収入格差が生まれやすくなっています。

また、地域によって賃金水準や仕事の選択肢、医療アクセスまで差が出るため、地方ほど不利になりがちです。

さらに、共働き世帯・単身世帯・ひとり親世帯など、世帯構造による収入差も拡大しています。

同じ働き方をしていても、家庭環境によって生活の余裕が大きく変わるのが今の日本の実態です。

つまり、日本の格差は「避けられないもの」ではなく、社会の構造が生み出しているもの。

この記事では、その原因をわかりやすく整理し、どこに問題があるのかを具体的に解説していきます。

2-1: 教育格差の連鎖:学歴・中学受験・教育機会の不平等

実は、日本の格差が広がる最大の理由のひとつが 教育機会の不平等なんです。

「学歴=収入の差」につながる構造が強く、家庭環境がそのまま将来に影響します。

教育格差のポイントはこちら👇

- 中学受験の有無で学歴が分かれやすい

- 塾代・教育費の負担が家庭によって大きく違う

- 進学校ほど進学率・収入が高くなりやすい

- 学習習慣・情報量の差が小学生の頃から生まれる

ここが重要!

教育格差は“再生産”されるため、家庭環境の差がそのまま次世代の所得格差につながります。

2-2: 地域格差の拡大:都市と地方の賃金・雇用・医療アクセス

実は、日本では 住む地域によって収入も生活の質も大きく変わるんです。

都市と地方の差は年々広がり、格差の大きな原因になっています。

地域格差の主なポイント👇

- 都市の方が賃金が高い → 地方では平均年収が100万円以上低いことも

- 地方では正社員の求人が少なく、非正規比率が高い

- 医療・教育・交通のアクセスが地方ほど弱い

- 人口減少で地域サービスが縮小しやすい

ここが重要!

地域格差は“選べる働き方・受けられるサービスの差”として表れ、生活の満足度や将来の選択肢を大きく左右します。

2-3: 世帯別の所得格差:共働き/単身/ひとり親で何が違う?

実は、格差は「個人」ではなく “世帯単位”で見たときに大きく広がるんです。

同じ年収でも、世帯構造によって手取りや生活余力はまったく変わります。

世帯別の格差ポイント👇

- 共働き世帯 → 所得が2本柱で相対的に安定

- 単身世帯 → 固定費が一人に集中し生活が苦しくなりやすい

- ひとり親世帯 → 日本でもっとも貧困率が高い層

- 扶養の有無で税負担・社会保険の支出差が大きい

ここが重要!

世帯構造の違いが、そのまま生活の安定度と将来の資産形成に直結します。

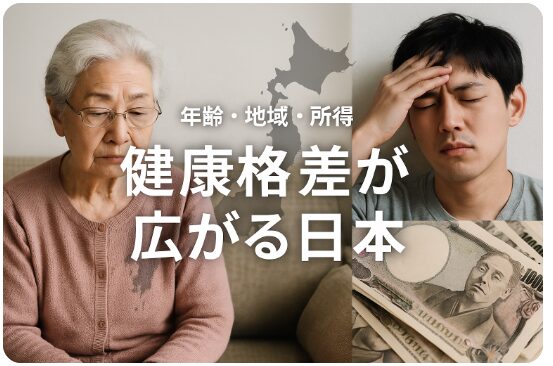

少子高齢化による健康格差の拡大(健康格差社会の実態)

少子高齢化が進む日本では、実は「お金の格差」だけでなく、健康の格差 もどんどん広がっています。

これは単に「高齢者は病気が多い」という話ではなく、年齢・地域・所得 によって、受けられる医療や健康状態が大きく変わるのが現状なんです。

たとえば、平均寿命は伸びていても、健康に生活できる期間(健康寿命)には差 が生まれています。

生活習慣や働き方の違いによって、若者と高齢者の健康差だけでなく、「同じ世代の中でも格差」が広がっていることが問題になっています。

さらに、地域によって医療機関の数やアクセスに差があるため、地方ほど健康リスクが高まりやすい状況です。

医療費負担の重さも健康格差を広げる要因となり、経済状況が悪いほど病院に行きづらいという悪循環も起きています。

つまり、少子高齢化は単に人口構造の変化ではなく、健康格差を広げる大きな要因。

この記事では、その実態と背景をわかりやすく解説していきます。

3-1: 高齢者と若者の健康状態の違い:平均寿命・健康寿命・生活習慣

実は、日本は「長生きできる国」ですが、若者と高齢者の健康には大きな差があるんです。

この健康状態の差が、後々の生活の安定や格差につながります。

健康格差の主なポイント👇

- 平均寿命より“健康寿命”が10年前後短い

- 若者世代は運動不足・睡眠不足が増加

- 高齢者は生活習慣病のリスクが高い

- 収入の差が健康状態の差として表れやすい

ここが重要!

健康格差は医療費・労働能力・生活満足度に直結し、長期的な格差をさらに広げます。

3-2: 医療制度と健康格差の関係:医療費負担・地域医療・アクセス

実は、医療制度そのものが 格差を広げる構造を生んでしまうことがあります。

とくに地域医療や所得によって、受けられる医療の質が変わってしまいます。

医療格差のポイント👇

- 地方ほど医師不足・病院不足で医療アクセスが弱い

- 低所得層ほど医療費を気にして受診控えをしやすい

- 健康診断・予防医療の受診率が所得に比例

- 病気が重症化するとさらなる経済的負担が発生

ここが重要!

医療アクセスの差は“健康寿命の差”を生み、人生設計に大きな影響を与えます。

3-3: 健康格差がもたらす社会的影響:就労・介護・貧困の悪循環

実は、健康状態の差は個人の問題に見えて、社会全体の格差を広げる要因なんです。

健康を崩すと働けなくなり、収入が減り、さらに生活が厳しくなるという“負の循環”が起こりやすくなります。

健康格差の社会的影響👇

- 病気による離職 → 収入減少 → 生活困窮

- 介護負担が重くなると働けなくなりやすい

- 治療費が家計を圧迫して貧困リスク上昇

- 子どもの教育環境にも影響し格差が連鎖

ここが重要!

健康格差は経済格差・教育格差につながり、社会全体の成長にもブレーキをかけます。

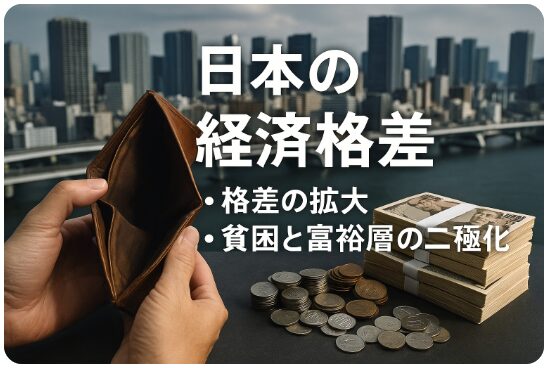

少子高齢化がもたらす経済格差の実態(日本 格差社会 現状)

少子高齢化が進むと、「人口が減る」「高齢者が増える」というイメージが強いですが、実はそれだけではありません。

日本ではこの人口構造の変化が、経済格差の拡大を加速させている のが大きな問題になっています。

まず大きいのは、貧困層と富裕層の二極化。

資産を持つ人は株式・不動産価格の上昇の恩恵を受け続ける一方で、資産がない層はインフレに対応できず、生活が苦しくなる構造が生まれています。

相続できる資産の差もそのまま格差につながっています。

さらに、現役世代では 賃金が上がらないまま物価だけが上昇 しており、実質賃金が下がり続けています。

非正規雇用が増加したことで、正社員との収入差や福利厚生の差も広がり、キャリア格差を生み出す原因になっています。

つまり、少子高齢化は人口問題に見えて、実際には 「経済的に生きづらい人が増える」深刻な構造変化。

この記事ではその背景と影響をわかりやすく解説していきます。

4-1: 貧困層と富裕層の二極化:資産価格・相続・投資機会の差

実は、日本の格差が広がる理由の一つが “資産を持っている人”と“持っていない人”の差が拡大していることなんです。

特に株・不動産の価格上昇は、資産を持つ人だけが利益を得やすい構造になっています。

二極化が進むポイント👇

- 株価・不動産の上昇で、資産保有者ほど富が増える

- 相続の有無で人生のスタートラインが大きく変わる

- 投資に触れる機会そのものが家庭環境で差が出やすい

- 資産所得(配当・家賃)を得られるかで将来が分かれる

ここが重要!

資産を持つ層と持たない層の差は“自動的に広がる”構造になっており、格差の固定化につながります。

4-2: 賃金停滞と物価上昇:実質賃金・非正規比率・生活コスト

実は、日本では “給料は上がらないのに物価だけ上がる” という状況が続いています。

これが格差をさらに拡大させる大きな原因になっています。

賃金と物価のポイント👇

- 実質賃金は20年以上ほぼ横ばい

- 非正規雇用が増え、平均賃金が下がりやすい構造に

- 食料品・光熱費・住居費など生活必需品が値上がり

- 低所得世帯ほど物価上昇の影響を強く受ける

ここが重要!

賃金より物価の伸びが速い“逆転現象”は、生活苦と格差拡大を加速させます。

4-3: 非正規雇用の拡大と格差:雇用安定・福利厚生・キャリア形成

実は、少子高齢化と景気変化の中で 非正規雇用が増えたことも格差拡大の要因なんです。

雇用形態の違いが将来の安定度にも影響します。

非正規の影響ポイント👇

- 非正規の平均賃金は正社員の約6割

- ボーナス・退職金がないため貯蓄が難しい

- キャリア形成の機会が少なく、昇給しにくい

- 雇用が不安定で長期的なライフプランが立てにくい

ここが重要!

働き方の違いがそのまま「収入の差」→「貯蓄の差」→「将来の格差」に直結します。

格差社会をなくすための対策(格差社会 解決策・対策案)

日本の格差社会は「どうにもならない問題」に見えますが、実は改善の余地が大きく残っています。

特に、教育・雇用・地域の仕組みを見直すことで、格差を縮小し、誰もがチャンスを得られる社会に近づける ことが可能です。

まず重要なのが 教育の平等化。

家庭環境で学習機会が左右されないよう、就学支援や職業訓練、リスキリングなど「学び直しの機会」を広げることは、将来の所得格差を減らす強力な対策になります。

次に注目されているのが ベーシックインカム。

最低限の生活を保障する仕組みとして議論されていますが、メリット・デメリット、そして財源の問題をバランスよく考える必要があります。

さらに、都市と地方に広がる 地域格差の解消 も大きな課題です。

地方創生、医療インフラ整備、デジタル田園都市構想など、地域全体の生活環境を底上げする取り組みが求められています。

つまり、格差の解決には 教育×雇用×地域改革の総合的アプローチが欠かせない ということですね。

5-1: 教育と雇用の改善:就学支援・職業訓練・リスキリング投資

実は、格差を縮小する“最強の方法”のひとつが 教育と雇用の改善なんです。

子ども〜大人まで「学び直し」の機会を増やすことで、将来の収入格差を縮めることができます。

対策のポイント👇

- 低所得世帯への教育支援・奨学金の強化

- 誰でも学べるオンライン学習の普及

- 職業訓練・スキルアップ支援で雇用の安定化

- リスキリングによる年収アップの機会創出

ここが重要!

教育とスキルは“格差を縮める最大の武器”で、子どもにも大人にも効果があります。

5-2: ベーシックインカムの可能性:メリット・デメリット・財源

実は、最近注目されているのが **ベーシックインカム(最低限の生活費を国が支給する制度)**です。

格差是正の切り札として議論されていますが、メリットと課題の両方があります。

ベーシックインカムのポイント👇

- 最低限の生活を保障できる

- 働けない人の貧困を減らせる

- 行政コストの大幅削減につながる可能性

- 財源の確保が最大の課題

ここが重要!

社会のセーフティネットを強化する上で有力な選択肢ですが、財源と制度設計が大きなテーマになります。

5-3: 地域格差是正:地方創生・医療インフラ・デジタル田園都市構想

実は、日本の格差は「地域間の差」を縮めることで大きく改善できます。

地方でも安定して働き、生活できる環境づくりが将来の格差を抑える鍵です。

地域格差対策のポイント👇

- 地方に働きやすい職場を増やす(リモート・サテライトオフィス)

- 医療インフラを整備し地域医療を強化

- DX・デジタル田園都市構想で地方でも高度なサービスを享受

- 若い世代が移住しやすい住宅・子育て支援の拡充

ここが重要!

都市だけでなく“全国どこでも安心して暮らせる国”をつくることが、格差社会をなくす最短ルートです。

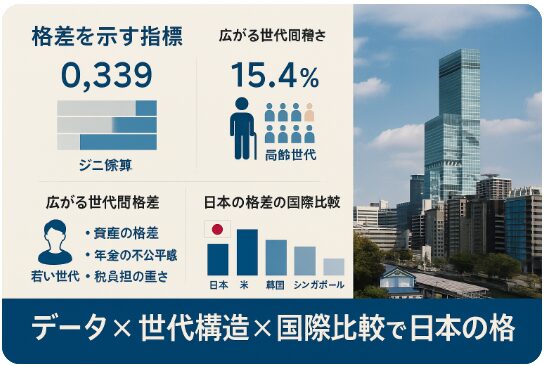

格差社会の実態に関する調査と分析(最新データ・国際比較)

日本の格差社会を正しく理解するためには、最新データをもとに事実を整理することが何より大切 です。

「ジニ係数」「相対的貧困率」といった指標は、国全体の所得バランスを客観的に示す数字で、格差の深刻度を判断する基準になります。

また、近年は 世代間格差の拡大 が進み、若い世代と高齢世代で「資産」「年金」「税負担」の差が大きく広がっています。

実は、この世代間の不均衡が社会全体の不安を高め、将来的な社会保障制度にも影響を及ぼしているんです。

さらに、日本の格差を語る上で欠かせないのが 国際比較。

アメリカ・韓国・シンガポールなど、経済状況や社会制度が異なる国と比較することで、

日本の強み・弱み、そして改善のヒントが見えてきます。

つまり、日本の格差問題は「国内だけの視点」では不十分で、

データ×世代構造×国際比較 の3つを組み合わせることで、より本質的な理解に近づけるということですね。

6-1: 2025年時点の主要指標の読み方:ジニ係数・相対的貧困率

実は、格差の大きさを客観的に知るには 「ジニ係数」や「相対的貧困率」 が欠かせないんです。

数値の意味が分かるだけで、日本がどれだけ格差社会なのかイメージしやすくなります。

主な指標のポイント👇

- ジニ係数:0に近いほど平等、1に近いほど不平等

- 日本のジニ係数は主要国の中でも中〜高水準で推移

- 相対的貧困率:中央値の半分以下の所得で生活する人の割合

- 日本は 先進国の中でも高い貧困率 が続いている

- 高齢者・ひとり親家庭で特に貧困率が高い

ここが重要!

数字で見ると、日本の格差は“確実に広がっている”ことが一目で分かります。

6-2: 世代間格差の拡大:年金・税負担・資産分布の違い

実は、日本では「若者と高齢者」で生活の安定度に大きな差があるんです。

高齢者の方が資産を持ちやすく、若者ほど税負担が重くなる構造が続いています。

世代間格差のポイント👇

- 高齢者の金融資産は 全体の50%以上 を占める

- 若い世代ほど「税・社会保険料の負担」が増えている

- 年金制度は高齢者が有利で、若者が損をしやすい構造

- 賃金が伸びないため、若者が資産形成しにくい

- 大きな相続がなければ世代間の差は埋まりにくい

ここが重要!

世代間格差は“努力だけでは埋められない構造的な問題”になっています。

6-3: 国際比較研究:アメリカ・韓国・シンガポールとの比較

実は、日本の格差は「中間層の縮小」という点で他国と共通しています。

ただし、日本特有の課題も多く、国際比較をすると違いがよく分かります。

国別の特徴👇

- アメリカ:所得格差は世界最大級。富裕層の資産集中が極端

- 韓国:教育投資が過熱し、学歴格差が深刻

- シンガポール:国家主導の住宅政策が強く、格差を調整しやすい

- 日本:中間層が縮小し、高齢化が格差を加速させている

ここが重要!

他国と比較すると、日本の格差は“高齢化×中間層縮小”という独自の構造が大きな特徴です。

格差社会が引き起こす問題点(日本 格差社会 問題点)

格差社会が進むと、単に「お金の多い・少ない」の問題だけでは済まなくなります。

治安・教育・企業成長など、社会全体の土台に影響を与える大きなリスク を抱えることになるからです。

まず、不平等が広がると 社会的不安や孤立感が増え、犯罪率の上昇につながる可能性 があります。

「自分だけ取り残されている」という心理が、地域のつながりを弱めてしまうんですね。

次に深刻なのが 教育機会の格差。

家庭の経済状況によって学びの選択肢が狭まり、結果として国全体の人的資本が低下します。

これは将来の成長力に直結するため、長期的には大きな問題です。

さらに、企業の側でも格差の影響は無視できません。

人手不足・賃上げ圧力・イノベーション停滞など、企業活動そのものに影響が及びます。

働く人の安定が失われると、生産性も低下する という悪循環が起こりやすくなるんです。

つまり、格差社会は個人の生活だけでなく、

社会全体の安定・成長・未来のチャンスを奪う問題 だということですね。

7-1: 社会的不安と犯罪率の関係:治安・孤立・排除のリスク

実は、格差が広がると 治安や人間関係にも深刻な影響 が出やすいんです。

特に「孤立」と「社会からの排除」が問題を大きくします。

社会不安のポイント👇

- 所得が低いほど孤独を感じやすく、精神的負担が増える

- コミュニティからの孤立が犯罪率上昇につながる可能性

- 格差が広がると治安悪化のリスクが高まると指摘されている

- 若者の非行・高齢者の犯罪も増加傾向

- 経済不安が長期化すると“社会の分断”が進む

ここが重要!

格差放置は治安・孤立・分断につながり、社会全体の安定を脅かします。

7-2: 教育機会の損失と人的資本の低下:長期成長への影響

実は、教育格差は “その世代だけの問題ではなく、将来の日本の成長” に直結します。

学ぶ機会が減るほど、長期的な経済力が確実に弱くなります。

教育機会のポイント👇

- 低所得家庭ほど中学受験や大学進学が難しくなる

- 学歴やスキルの差が「将来の収入格差」に直結

- 人的資本(人の能力)が低下し国家成長力が落ちる

- 働く世代の生産性が伸びない

- イノベーションを生み出す人材が不足する

ここが重要!

教育格差は“日本の未来の競争力そのもの”を弱める最大のリスクです。

7-3: 企業成長と格差:人手不足・賃上げ・イノベーション停滞

実は、人手不足と格差の拡大は企業経営にも大きな影響を与えています。

人材不足が続くと、生産性・賃金・新しい挑戦すべてが停滞してしまいます。

企業と格差のポイント👇

- 少子化で労働人口が減り、企業が慢性的な人手不足に

- 人材不足→生産性低下→賃上げができない悪循環

- 非正規中心の雇用では高度なスキルが育ちにくい

- 新規事業・イノベーションが起こりにくい

- 中小企業ほど影響が顕著で、地域経済にも影響

ここが重要!

格差の拡大は“企業の成長力”と“日本経済全体の未来”を弱体化させます。

格差をなくすための制度改革(社会保障・税制・労働市場)

格差を本気で減らしていくためには、個人の努力だけでは限界があります。

社会保障・税制・労働市場といった“制度そのもの”を見直すことが欠かせない からです。

特に日本は少子高齢化が急速に進んでいるため、今の制度をそのまま維持するのは難しくなっています。

まず重要なのは 年金・医療・介護など社会保障制度の再設計。

「今の世代」と「未来の世代」のどちらにも負担が偏らない仕組みにすることがポイントです。

次に必要なのが 労働市場の改革 です。

同一労働同一賃金や柔軟な働き方を整えることで、働く人すべての待遇を底上げし、格差の拡大を防ぐことができます。

さらに、子ども・子育て支援の強化や貧困対策といった 福祉政策の見直し も欠かせません。

家庭環境に左右されない教育・生活基盤を整えることで、世代を超えた格差連鎖を断ち切れます。

つまり、格差社会の改善には

“制度のアップデート”が社会全体を変える鍵になる ということですね。

8-1:社会保障制度の再設計:年金・医療・介護の持続可能性

実は、日本の社会保障制度は「高齢化のスピード」に追いつかなくなっているんです。

年金・医療・介護の仕組みを見直さないと、現役世代の負担が増え、格差がさらに広がる可能性があります。

改善ポイントはこちら👇

- 年金制度の持続性を高めるための 支給開始年齢・給付水準の再検討

- 医療費の増加に対応する 高齢者負担率の見直し

- 介護人材不足に対して 処遇改善・外国人材の活用

- 社会保険料格差(正規・非正規)の是正

- 予防医療を強化して医療費全体を抑える

ここが重要!

社会保障を“支える仕組み”に再設計しない限り、世代間格差は加速してしまいます。

8-2:労働市場改革:同一労働同一賃金・柔軟な働き方・最低賃金

実は、格差の大部分は「働き方の違い」から生まれているんです。

正規と非正規で待遇差が大きく、ここを改善しないと格差は縮まりません。

労働市場改革のポイント👇

- 同一労働同一賃金 の徹底(正規・非正規の待遇差解消)

- テレワークや副業を含む 柔軟な働き方の普及

- 最低賃金を引き上げて所得の底上げ

- 若者・女性・高齢者の就労支援を強化

- 企業の賃上げを後押しする税制インセンティブ

ここが重要!

働き方の改革は“所得格差の改善”に直結する最も効果的な対策です。

8-3:福祉政策の見直し:子ども・子育て支援と貧困対策の強化

実は、子どもの貧困は将来の「学歴格差」と「所得格差」に直結します。

早期支援ができれば、連鎖を断ち切ることも可能です。

福祉政策の改善ポイント👇

- ひとり親家庭への 経済支援・学習支援 の強化

- 保育所・学童を充実させて負担を軽減

- 児童手当の拡充、所得制限の見直し

- 貧困地域への重点的な教育投資

- 若年層に対する住宅支援の拡大

ここが重要!

子どもへの投資は「将来の格差を最も小さくする最強の政策」です。

少子高齢化と格差の相互作用(将来リスクと長期課題)

少子高齢化と格差の問題は、実は“別々の課題”ではありません。

この2つはお互いに影響し合い、将来の日本に大きなリスクをもたらす と言われています。

人口が減り、高齢者が増えると、働く世代が少なくなりますよね。

すると 税収の減少・社会保障費の増加・産業構造の変化 が同時に起こり、経済格差がさらに広がりやすくなります。

一方で、格差が拡大すると 教育・子育て環境が不安定になり、出生率が下がりやすくなる。

つまり、少子高齢化と格差は“負のスパイラル”として強固につながっているんです。

また、人口動態の変化は 都市集中・地方衰退・移民の受け入れ といった長期的な課題も生み出します。

家族構成の変化による 単身化・未婚化・住まいの問題 も見逃せません。

この章では、こうした日本社会に迫る“将来リスク”をわかりやすく整理し、

これから起こり得る変化を理解するための視点 をお伝えしていきます。

9-1:経済構造の変化:産業構成・生産性・税収のシナリオ

実は、少子高齢化は「日本経済の構造そのもの」に影響します。

働く人が減ると、生産性・税収・サービス提供すべてが変わっていきます。

主なポイント👇

- 労働人口減少で 企業の生産性が低下

- 税収が伸びず「社会保障費」が増える

- 実体経済の縮小で地域格差が拡大

- 成長産業(AI・DX・介護・医療)の人材不足

- 外国人労働者が労働市場の重要な担い手に

ここが重要!

少子高齢化は“経済の土台そのもの”を揺るがし、格差を拡大させる要因になります。

9-2:人口動態がもたらす長期的課題:出生率・移民・都市集中

実は、日本が直面しているのは「人口が減るだけではない」問題なんです。

若者が都市に集中し、地方の衰退が進むことで格差がさらに拡大します。

人口動態の焦点👇

- 出生率低下で未来の労働力が減少

- 地方の若者流出で地域経済が弱体化

- 移民受け入れの拡大を巡る議論が加速

- 都市部の住宅価格高騰で生活格差が広がる

- 子育て世帯の負担が増え、出生率がさらに低下する悪循環

ここが重要!

人口動態の変化は“地域格差と所得格差”の両方を一気に広げてしまいます。

9-3:世帯数の減少と生活様式の変化:単身化・未婚化・住まいの課題

実は、格差の背景には「世帯構造の変化」も大きく関わっています。

単身世帯が増えるほど、生活費の負担は重くなり格差が広がりやすいんです。

生活様式の変化ポイント👇

- 単身世帯が過去最多、家計負担が増える

- 未婚化の進行で2人以上世帯が減少

- 高齢者の単身化で生活リスクが増加

- 住宅の老朽化問題が深刻化

- 都市部は家賃高騰、地方は空き家増加という二極化

ここが重要!

世帯構造の変化は“静かに拡大する格差”として見過ごされがちですが、非常に大きな影響があります。

結論:日本の格差社会を理解し、今日からできる行動を始めよう

日本の格差社会は、少子高齢化・非正規雇用・地域格差・教育格差など複数の要因が重なって進行しています。

一つひとつは小さな問題に見えても、積み重なることで社会全体の不安や将来リスクを大きくしているのが現状です。

しかし、だからこそ 「仕組みを知る」ことが最初の一歩 なんです。

現状と原因を理解することで、私たちはより正しい判断ができ、生活の選択肢も広がります。

たとえば、

- 教育機会を増やす行動(リスキリング・資格取得)

- 地域格差を理解した働き方の見直し(テレワーク・副業)

- 老後と社会保障の仕組みを知り、制度を正しく使うこと

など、今日からできることは意外と多いんです。

また、格差の実態をデータで把握すると、国や自治体の政策がなぜ必要なのかもよく見えてきます。

年金制度・税制・労働制度の改革が“自分の生活にどう影響するか”を理解することが、将来への備えにつながります。

つまり、

「知ることで、守れるものが増える」

ということですね。

この記事が、あなた自身の暮らしを見直すきっかけになり、

格差社会を乗り越えるための“最初の一歩”になれば嬉しいです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント