教育費は「将来なんとかなる」ではなく、今から戦略的に備える時代になっています。

特に子供が2人いる家庭では、進学時期が重なると家計への負担は一気に増大します。

そのため、早い段階で**「いつ・いくら・どこに貯めるか」**を明確にすることがとても大切です。

文部科学省の調査によると、幼稚園から大学まですべて公立なら約1,000万円前後、私立中心なら2,000万円超が目安といわれています。

さらに近年は物価上昇や教育の多様化により、教育費のインフレ化が進んでいる点にも注意が必要です。

この記事では、教育資金の平均額や貯め方、学資保険・NISAなどの具体的な運用方法まで、最新データをもとに徹底解説します。

ここが重要!「ただ貯める」ではなく、「賢く貯めて、効率よく増やす」視点を身につけることで、将来の教育資金不安をなくしましょう。

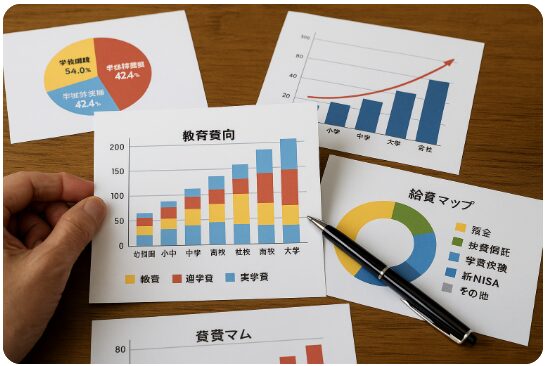

子供の教育資金はいくら必要?アンケートから見る平均と内訳

子供の教育資金は「なんとなく不安」ではなく、データに基づいて具体的に把握することが大切です。

文部科学省や日本政策金融公庫の調査では、教育費の総額は幼稚園から大学まで公立で約1,000万円、私立では2,000万円を超えるとされています。

さらに塾や習い事などの“見えない出費”も積み重なるため、実際には想定以上の資金が必要になるケースも多いです。

本章では、教育費の総額・内訳・学校区分ごとの違いを詳しく見ながら、家庭でのリアルな負担額をシミュレーションします。

幼稚園・小中高・大学それぞれの費用バランスを知ることで、今のうちから無理のない貯蓄計画を立てるヒントが得られます。

ここが重要!「いつ・どこで・いくら必要か」を可視化することで、将来の教育資金を“漠然とした不安”から“具体的な行動”へ変えられます。

1-1: 教育費の総額と内訳(入学金・授業料・塾・習い事)【子供の教育資金 平均/いくら必要】

実は、文部科学省のデータによると、子供1人あたりの教育費は公立で約1,000万円、私立では2,000万円以上になるんです。

特に、授業料以外にかかる「塾代」や「習い事費」が家計への負担を大きくしています。

教育費の主な内訳は以下のとおり👇

- 入学金・施設費:5〜30万円

- 授業料:年間20〜100万円

- 塾・習い事:年間20〜80万円

- 制服・教材・修学旅行など:年間10〜30万円

つまり、単純な学費だけでなく、学校外費用が教育資金の大半を占めるということですね。

ここが重要!

教育資金は「学費+周辺費用」で見積もること。

早めに総額を把握して、積立のリズムを作ることが成功の第一歩です。

1-2: 公立/私立の違いで“いくら変わる?”【幼稚園〜大学までの比較表】

実は、公立と私立では教育費が2倍〜3倍も違うんです。

幼稚園から大学までオール私立で通うと、なんと総額2,500万円超に達することも。

進路別の平均総額は以下のとおり👇

- 公立ルート(幼〜大):約1,100万円

- 私立ルート(幼〜大):約2,500万円

- 公立小→私立中高→私立大ミックス型:約1,800万円

つまり、どの進路を選ぶかで家計設計がまったく変わります。

ここが重要!

教育資金の目標額は「進路シミュレーション」で決めるのがベスト。

子供の夢と家計のバランスを取りながら、無理のない計画を立てましょう。

1-3: 必要額の試算方法|ライフイベント別シミュレーション【子供の教育資金 シミュレーション】

「うちは結局いくら貯めればいいの?」と悩む人も多いですよね。

実は、ライフイベント表を使って試算すれば、教育資金の全体像が明確になります。

シミュレーションの流れ👇

1️⃣ 子供の進学ルート(例:公立中→私立高→国公立大)を想定

2️⃣ 各段階の平均費用を入力(文科省のデータを参考に)

3️⃣ 家計収入と照らし合わせて毎月の積立額を設定

この手順を踏めば、「いつ・いくら必要か」がすぐに把握できます。

ここが重要!

教育資金は“総額よりタイミング”。

支出のピークを見える化して、焦らず準備を進めましょう。

子供2人の教育資金いくら貯める?家計への落とし込み方

子供が2人いる家庭では、教育費は「倍」ではなく**“タイミングによって何倍にもなる”**ことがあります。

特に進学時期が重なると、入学金・授業料・生活費が一気に重なり、家計への圧迫は想像以上です。

だからこそ重要なのが、兄弟姉妹の進学スケジュールを意識したキャッシュフロー設計です。

本章では、教育資金を「家計全体のどこに位置づけるか」を明確にし、生活防衛資金や老後資金とのバランスをとる考え方を解説します。

さらに、月々の積立・ボーナス一括・祖父母からの支援など、現実的で無理のない2人分の貯め方モデルも紹介。

ここが重要! 「教育費は一気に準備しない」「時間を味方につけて分散させる」こと。

家計の中で教育資金をどう扱うかを整理することで、将来の負担を大きく軽減できます。

2-1: 兄弟姉妹の進学時期をズラす/重ねない設計【キャッシュフロー平準化】

実は、子供2人の教育費が重なる時期が家計を一番圧迫します。

高校・大学入学が同時期になると、一気に数百万円単位の出費になることも。

これを防ぐには、進学や塾スタートのタイミングを意図的にずらすのがコツです👇

- 進学時期が重ならないように年齢差を調整

- 習い事や塾の開始を1〜2年ずらして支出を平準化

- 学費のピークが来る時期をライフプラン表で可視化

つまり、「どの時期に教育費が重なるか」を把握し、支出カレンダーを作ることが重要です。

ここが重要!

2人分の教育費は「合計」ではなく「タイミング」で考える。

支出を分散させることで、無理のない家計設計が実現できます。

2-2: 教育資金の“家計内ポジション”を決める【先取り貯蓄・生活防衛資金とのバランス】

教育資金は、家計の中で“どこに位置づけるか”がとても大切です。

生活費・老後資金・緊急費用と競合するため、優先順位の設定がポイントになります。

おすすめの考え方👇

- **生活防衛資金(6か月分)**は最優先で確保

- その上で「教育費」は**先取り貯蓄(給料天引き)**で自動積立

- 投資やNISAは“余力資金”で無理なく運用

このように、教育費を「生活費でも老後資金でもない、独立したポジション」に置くと管理がスムーズになります。

ここが重要!

教育資金は「使う時期が明確」な中期目的資金。

リスクを取りすぎず、計画的に積立てるのが安心です。

2-3: 2人分の貯め方モデル|月々積立・一時金・祖父母支援の最適配分

子供2人分の教育資金は、1人ずつ同じ方法で貯めようとすると負担が重くなります。

そこで、積立+一時金+支援金の3本柱でバランスを取るのが効果的です。

モデルケース👇

- 月々の積立:1人あたり月1.5万円×2人=月3万円

- ボーナス時の一時金:入学・進学前に10〜30万円追加

- 祖父母の支援:教育資金贈与の非課税枠(最大1,500万円)を活用

このように、毎月の負担を抑えつつ、節目ごとに一時金や贈与を組み合わせるのがポイントです。

ここが重要!

2人分の教育資金は「定期的な積立+臨時的なサポート」で組み立てると無理がありません。

どこに貯める?教育資金の準備手段とメリット・デメリット

教育資金を「どこで貯めるか」は、金額と同じくらい重要なテーマです。

同じ100万円でも、預金に置くのか、学資保険で運用するのか、NISAで積み立てるのかによって、10年後の結果は大きく変わります。

低金利時代の今、単に「貯める」だけではインフレに追いつけないリスクもあるため、貯蓄と投資を上手に組み合わせる戦略が求められます。

この章では、普通預金・定期預金・学資保険・投資信託・新NISAといった主要な選択肢を比較し、メリット・デメリットをわかりやすく整理。

さらに、学資保険の返戻率やインフレ対応力、新NISAを活用した効率的な教育資金運用法も解説します。

ここが重要! 「安全性・流動性・利回り」のバランスを取りながら、自分のリスク許容度に合った手段を選ぶことが、**“ブレない教育資金計画”**を作る第一歩です。

3-1: 貯蓄型/投資型の比較【普通預金・定期・学資保険・投資信託・積立NISA/新NISA】

教育資金を貯める方法には、貯蓄型と投資型の2タイプがあります。

目的や期間によって選ぶべき手段が変わります👇

- 普通預金・定期預金:元本保証だが利息が低い

- 学資保険:返戻率が高く、親に万一のときに備えられる

- 投資信託/NISA:インフレに強く、長期で増やすのに向いている

つまり、短期的な安全性を重視するなら「貯蓄型」、長期的な成長を狙うなら「投資型」が有効です。

ここが重要!

教育費の使う時期に合わせて、リスクを分散したポートフォリオ設計を行いましょう。

3-2: 学資保険の活用ポイント|返戻率・払込免除・インフレ耐性の見極め

学資保険は、昔から人気の教育資金準備法のひとつです。

しかし、最近は返戻率やインフレリスクも考慮して選ぶ必要があります。

選ぶ際のチェックポイント👇

- 返戻率:105%以上が目安(早期解約は損になる)

- 払込免除特約:契約者に万一があっても保険料免除

- インフレ対応:長期契約では「価値の目減り」も考慮

つまり、「安心を買う」のが目的であれば有効ですが、リターン目的なら他の選択肢も検討しましょう。

ここが重要!

学資保険は“安定性重視”。利回りよりも確実な備えとして使うのがベストです。

3-3: 新NISA×教育資金の運用法【子供の教育資金 積立NISA/投資/投資信託】

2024年から始まった新NISA制度は、教育資金の準備にもピッタリなんです。

非課税で長期運用できるため、10年以上の期間がある家庭に向いています。

おすすめの活用ステップ👇

1️⃣ 教育資金の一部(例:月1〜2万円)を新NISA枠で運用

2️⃣ 積立型インデックスファンドで分散投資

3️⃣ 高校・大学進学時に取り崩して学費に充当

この方法なら、インフレにも強く、「貯める+増やす」両立が可能です。

ここが重要!

教育資金は「短期=貯蓄」「長期=投資」で分けて運用。

NISAは将来の教育費を効率的に育てる強力なツールです。

月いくら?現実的な貯金目安と“貯まる仕組み”の作り方

教育資金を「月いくら貯めればいいの?」と迷う方は多いですよね。

実は、ゴール(必要額)から逆算して毎月の貯金額を決めるのが最も効率的な方法です。

例えば、大学進学までに300万円を貯めたいなら、18年で割ると月々約1.4万円。目標が明確になると、家計の中での位置づけもはっきりします。

この章では、教育費の逆算テンプレートを使った現実的な月次積立の目安を紹介。

さらに、教育ローンの賢い使い方や、児童手当・補助金・授業料減免制度など、公的支援を最大限活用するコツも解説します。

ここが重要! 「貯める仕組み」を自動化し、手間をかけずに“勝手に貯まる家計”を作ること。

毎月の積立と公的支援の両輪で、ムリなく確実に教育資金を育てていきましょう。

4-1: 月々の貯金目安を逆算【必要額→年数→月額】テンプレート

実は、教育資金の「貯められない原因」は“目標額があいまい”なことが多いんです。

だからこそ、必要額→年数→月額の順で逆算するのが効果的です。

たとえば👇

- 大学進学までに300万円貯めたい

- 残り期間が10年 → 年30万円

- つまり、毎月2.5万円の積立が必要

これを自動積立に設定すれば、意識しなくても計画的に貯まります。

また、ボーナス月に+5万円を追加すれば、余裕を持った貯蓄ペースに。

ここが重要!

教育資金は“気合い”ではなく“仕組み”で貯める。

逆算テンプレートで「現実的な金額」を把握するのが第一歩です。

4-2: 教育ローンの使いどころ|金利/返済計画/併用の注意点

教育ローンは、「貯金だけでは間に合わない」ときの頼れる選択肢です。

ただし、使いどころと返済計画を間違えると家計を圧迫します。

ポイントは以下の通り👇

- 国の教育ローン(金利1〜2%)は最も低金利で安心

- 銀行系ローンはスピーディーだが金利が高め(2〜4%)

- 奨学金との併用は慎重に。返済重複で家計が苦しくなるケースも

つまり、「入学金や初年度のまとまった支出」に限定して使うのがベターです。

ここが重要!

教育ローンは“不足分の一時的補填”と考える。

返済開始時期と家計バランスを見ながら、最小限の利用にとどめましょう。

4-3: 児童手当・補助金・授業料減免のフル活用【取り逃しゼロチェックリスト】

教育費を無理なく貯めるコツは、「使える制度を漏れなく使う」ことです。

児童手当や補助金は毎年見直しがあるため、最新情報の確認がカギになります。

フル活用のチェックリスト👇

✅ 児童手当:0〜15歳まで、最大198万円受給可能

✅ 高校授業料支援金:所得制限あり、私立でも一部カバー

✅ 自治体の補助金:塾・給食・制服費など地域独自の制度多数

✅ ふるさと納税の教育系返礼品:タブレット・学習塾チケットなど

つまり、行政・自治体・企業の制度を**“点”ではなく“面”で使う**ことが重要です。

ここが重要!

教育費の節約は“もらえるお金”を知ることから。

年に1回は制度一覧をチェックし、取り逃しゼロを目指しましょう。

インフレ時代の教育費見通し|値上げに負けない設計

ここ数年、教育費はじわじわと上昇しています。

給食費・教材費・受験料・学費など、あらゆる項目がインフレの影響を受けており、「昔の平均額」ではもう通用しません。

そのため、これからの教育資金づくりでは、**“物価上昇を前提にした資金計画”**が欠かせません。

この章では、教育費の値上げに対応するための目標額の上乗せ方法と年次見直しのポイントを解説。

さらに、公立と私立を組み合わせた「公私ミックス進学」や、奨学金・自治体制度などの負担軽減策も紹介します。

加えて、入学・受験・卒業イベントごとの費用マップを作ることで、見落としのない資金管理が可能になります。

ここが重要! インフレ時代を乗り切るカギは、“先手の見直しと制度活用”。

数年ごとに教育費をアップデートし、将来の値上げに負けない家計を整えましょう。

5-1: 物価上昇を前提にした“目標額の上乗せ”と年次見直し

最近の教育費は、インフレでじわじわ上昇中。

学費や教材費、通学費までもが値上げ傾向にあります。

そこで重要なのが、「インフレを織り込んだ目標額設定」です👇

- 想定額に年2%の上乗せを加える

- 毎年「前年の支出」と比較し、見直しを行う

- 金利上昇局面では、定期預金より投資型積立を併用する

つまり、「今の相場」で計画を立てると将来不足するリスクが高いということ。

ここが重要!

教育費は“固定”ではなく“変動”を前提に。

インフレを見越して、余裕を持った資金計画を立てましょう。

5-2: 負担軽減アイデア|公私ミックス進学/奨学金/地域制度

教育費を抑えるコツは、「全部私立」「全部公立」にこだわらないこと。

実は、公私ミックス進学でコストを半減できるケースもあります。

具体例👇

- 小中は公立で学力・基礎作り

- 高校から私立で専門教育

- 奨学金・地域助成を併用して費用を最適化

また、自治体ごとの独自制度も見逃せません(例:東京都の私立高校授業料補助など)。

ここが重要!

教育費を“節約”ではなく“設計”で抑える。

組み合わせ次第で、無理なく希望進路を実現できます。

5-3: 卒業までの総額算出|イベントカレンダー×費用マップ

教育費を可視化するには、イベントカレンダー化が最強です。

進学・受験・塾代・教材など、支出のタイミングをまとめることで先回りできます。

実践ステップ👇

1️⃣ 学年ごとに大きな支出(入学・受験・修学旅行など)を記入

2️⃣ 月次で必要費用を積み上げて年間合計を算出

3️⃣ 年1回は見直し・更新を行い、家計に反映

これをExcelや家計簿アプリで可視化すれば、“教育費の見える化”が完了。

ここが重要!

教育費は「管理」するだけで節約につながる。

未来の出費を把握して、今から備えれば焦らずに済みます。

子育て世帯の教育資金マネジメント【口座/商品/リスク管理】

教育資金を「貯める」だけでなく、「どう管理するか」も家計の安定を左右します。

特に子育て世帯では、生活費・住宅費・教育費が重なりやすく、お金の流れを“見える化”しておくことが重要です。

貯蓄と投資のバランスをとりながら、リスクを抑えて増やす工夫が求められます。

この章では、リスク許容度や投資期間に応じた金融商品の選び方を整理。

さらに、教育資金専用の口座管理ルールや、自動積立・目的別管理による効率化のコツを紹介します。

加えて、授業料無償化・給付型奨学金・ふるさと納税など、家計を助ける公的制度の活用法もまとめます。

ここが重要! 教育資金は「守り」と「攻め」を両立させるのが鉄則。

分散・可視化・制度利用を徹底することで、**家計にムダを出さずに“計画的に育てる資金管理”**が実現します。

6-1: 金融商品の選び方|リスク許容度・投資期間・目標利回りの整合

実は、教育資金づくりで一番大切なのは「どんな商品を選ぶか」よりも、“リスクと目的のバランス”を取ることなんです。

貯める期間や使う時期によって、最適な金融商品は変わります。

選び方のポイント👇

- 投資期間が短い(5年以内) → 定期預金・学資保険など元本重視

- 中期(5〜10年) → バランス型投信・債券ファンド

- 長期(10年以上) → 積立NISA・インデックス投資など成長型

つまり、教育資金は「使うまでの年数」でリスクを調整するのが基本。

ここが重要!

「目標利回り」よりも「達成確率」を重視する。

安全と成長のバランスを取ることが、失敗しない投資戦略です。

6-2: 教育資金専用口座ルール【目的別口座/積立自動化/入出金の見える化】

教育資金を貯めるなら、まずは**“お金の流れを整理する口座設計”**が重要です。

生活費や老後資金と混ざると、どれだけ貯まっているか分かりづらくなります。

実践ルール👇

1️⃣ 教育資金専用口座を開設(子供ごとに分けるのも◎)

2️⃣ 積立設定を自動化(毎月定額でストレスなし)

3️⃣ 入出金をアプリで可視化(見える化でモチベ維持)

これで「貯めているつもり」から「確実に貯まっている」に変わります。

ここが重要!

教育資金は“別財布”で管理。

自動化と見える化で、家計ブレを防ぎましょう。

6-3: 使える制度カタログ【授業料無償化/給付型奨学金/ふるさと納税の教育関連活用】

知らないと損をするのが、教育費を軽減できる支援制度です。

国・自治体・民間の制度を組み合わせれば、実質負担を大きく下げられます。

代表的な制度👇

- 高等教育無償化制度:年収制限あり。大学・専門学校の授業料減免

- 給付型奨学金:返済不要。成績+家計基準で支給

- ふるさと納税×教育費:教育タブレット・英語教材なども返礼品対象

つまり、「使える制度を知って活用する」だけで大きな違いが生まれます。

ここが重要!

制度は“待っている人”ではなく“調べた人”に届く。

年1回の見直しを習慣にして、支援をフル活用しましょう。

幼稚園〜高校までの費用マップと優先順位

子供の成長に合わせて教育費は段階的に増えていきます。

幼稚園では制服・給食・行事費、小中学校では塾・教材費、高校では受験料や修学旅行、そして大学進学時には入学金や初年度納入金など、ライフステージごとに支出のピークが異なります。

この章では、幼稚園から高校までの費用マップを具体的に整理し、どの時期にどんな支出が発生するかを見える化。

さらに、「費用対効果」を意識した支出の優先順位づけや、高校から大学進学にかけての「出費の壁」を乗り越えるための資金繰り対策も紹介します。

ここが重要! 教育費は“見える化+優先順位”がカギ。

限られた家計の中でも、子供の成長を支えながら無理なく継続できる費用配分を設計することが、教育資金管理の成功につながります。

7-1: 各学段の費用内訳【給食費・制服・塾・受験料・修学旅行】

教育費は“授業料だけ”ではありません。

実は、学校外の費用が全体の半分以上を占めることも。

学年別の主な支出👇

- 幼稚園:入園金・制服・バス代など(年30〜60万円)

- 小学校:給食費・学用品・習い事(年20〜50万円)

- 中学校:塾・修学旅行・部活動費(年40〜80万円)

- 高校:受験費・交通費・教材費(年60〜100万円)

つまり、「学費+α」が教育費の実態。

ここが重要!

“見えない支出”を想定しておくことで、赤字を防げます。

年度初めに費用マップを作るのがおすすめです。

7-2: 支出の優先順位|学習効果と費用対効果で配分を最適化

すべてにお金をかけるのは難しいですよね。

だからこそ、「どこに投資するか」=教育の優先順位を決めることが大切です。

最適配分の考え方👇

- “目的のある支出”に重点(例:英語・IT・探究学習)

- “習慣コスト”は見直す(使っていない習い事など)

- “短期成果より継続投資”を意識(勉強習慣を育てる)

つまり、費用をかけるところと削るところを明確にすれば、成果も見えやすくなります。

ここが重要!

教育費は「量より質」。

費用対効果を意識することで、無駄なく成果を出せます。

7-3: 高校→大学の壁に備える|受験年の臨時費用と入学初年度の資金繰り

教育費の山場は、なんといっても高校卒業〜大学入学の時期です。

入学金・引っ越し費用・教材費など、一気に数十万円〜100万円以上かかることも。

備えのポイント👇

- 受験費用:1校あたり2〜3万円×受験数

- 入学金・初年度納付金:国公立で約80万円、私立で150万円前後

- 住居関連費:一人暮らしなら初期費用+月7〜10万円

つまり、「入学時期に支出が集中する」ことを前提に資金計画を立てる必要があります。

ここが重要!

受験年の秋〜春は“教育費ラッシュ”。

事前の積立と、ボーナス・奨学金のタイミング調整がカギです。

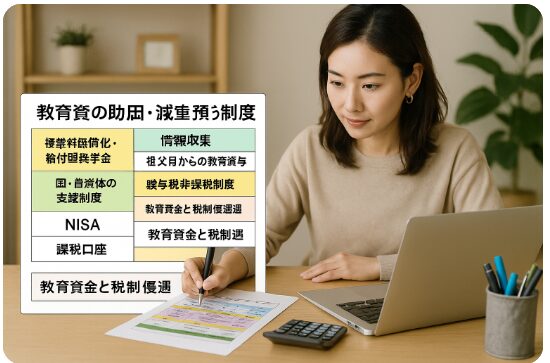

最新制度アップデート|非課税贈与・税制優遇・支援策

教育費の負担を軽くするためには、国や自治体の支援制度・税制優遇を正しく活用することが欠かせません。

制度を知らないままにしておくと、もらえるはずの補助金や非課税枠を取り逃してしまうケースも少なくありません。

この章では、最新の支援制度を見つけるための情報収集のコツを解説。

さらに、祖父母からの教育資金贈与に使える非課税制度の具体的な条件・手続き・注意点をわかりやすく整理します。

加えて、NISAや課税口座など、教育資金運用と関係する税制優遇の基礎知識もまとめています。

ここが重要! 教育資金は「制度を使い倒す」ことが最大の節約。

制度の最新情報を常にアップデートし、**合法的に支出を減らす“賢い家計設計”**を実践していきましょう。

8-1: 国/自治体の支援制度のチェック方法【最新情報の拾い方】

実は、教育費を軽減できる「国や自治体の支援制度」は毎年アップデートされています。

しかし、情報を知らないまま申請期限を逃すケースも多いんです。

最新情報の拾い方👇

- 文部科学省・内閣府の公式サイトで国の制度を確認

- 各自治体のホームページで地域独自の補助金をチェック

- 学校経由の案内書類(奨学金・給付制度)は必ず保管

- SNS・教育情報サイトで最新改正の速報をキャッチ

制度は年単位で変わるため、年1回は情報更新のルーティン化がおすすめです。

ここが重要!

「知らなかった」では損をする。

教育費支援は“自分で探す力”が最大の節約になります。

8-2: 祖父母からの教育資金贈与【非課税枠/贈与税/手続きの実務】

教育資金の準備において、祖父母のサポートは大きな味方です。

特に「教育資金贈与の非課税制度」を使えば、最大1,500万円まで贈与税ゼロで渡せます。

手続きのポイント👇

- 金融機関経由で専用口座を開設(契約書と証明書が必要)

- 使途限定(授業料・教材費・受験料など)

- 期限管理(子供が30歳になるまで)

この制度を使えば、相続対策にもなり、一石二鳥。

ここが重要!

「現金を渡す」より「制度を使う」方が安全で効率的。

税理士や金融機関に相談しながら、手続きを進めましょう。

8-3: 税制優遇の基礎【NISA/課税口座/譲渡/配当の取り扱い】

教育資金を増やすうえで、税制優遇制度の理解は欠かせません。

新NISAや課税口座の扱いを知るだけで、手取り額が大きく変わることもあります。

基本のポイント👇

- 新NISA:非課税で長期運用可能。教育資金に最適

- 課税口座:利益に20.315%課税。損益通算や特定口座での自動計算を活用

- 配当・譲渡益:再投資型を選ぶと効率的に資産形成できる

つまり、「同じ運用でも“税制を知るかどうか”で結果が違う」ということです。

ここが重要!

NISA・贈与・控除を組み合わせて、“節税しながら貯める”戦略を立てましょう。

失敗しない“効率的に貯まる”実践ステップ

教育資金を「計画的に」「効率よく」貯めるためには、感覚ではなく仕組みでお金が貯まる設計が重要です。

貯金だけに頼らず、積立と投資をうまく組み合わせることで、インフレにも負けない資金形成が可能になります。

この章では、毎月の自動積立ルールの作り方や、ボーナス時に上乗せする“増額テクニック”を紹介。

さらに、長期運用に欠かせない**「積立×分散×低コスト」戦略の基本**を押さえ、コスパ重視で教育資金を育てるモデルポートフォリオも解説します。

ここが重要! 貯金も投資も「続ける仕組み化」が最大の武器。

日々の家計に無理をかけず、**時間と複利を味方につけて“自動で貯まる教育資金設計”**を実践しましょう。

9-1: 毎月の自動積立とボーナス時の増額ルール

教育資金を効率よく貯めるコツは、自動化+リズム化です。

「余ったら貯める」ではなく、「先に貯める仕組み」に変えましょう。

実践ステップ👇

1️⃣ 毎月の給料日に自動積立設定(1〜2万円でもOK)

2️⃣ ボーナス月は+5万円など、特別積立を追加

3️⃣ 年1回、積立額と目標達成率を見直す

これで“無意識でも貯まる家計”が完成します。

ここが重要!

教育資金は「意志」より「仕組み」で貯まる。

自動化こそが、継続の最強ツールです。

9-2: 長期運用の基本戦略【積立×分散×低コストの徹底】

教育資金の運用で重要なのは、**安定的に増やす“長期戦略”**です。

リスクを抑えながら成果を出すには、3つの原則を守りましょう👇

- 積立:毎月コツコツ継続。ドルコスト平均法でリスクを分散

- 分散:国内外株式・債券・リートをバランスよく配置

- 低コスト:信託報酬0.2%以下のインデックスファンドを選ぶ

つまり、教育資金は“時間を味方にする運用”がカギです。

ここが重要!

「積立・分散・低コスト」の三拍子が揃えば、着実に教育費を育てられます。

9-3: コスパ重視の貯蓄・投資組み合わせ例【モデルポートフォリオ】

教育資金は、「安全+成長」のバランスが大切です。

ここでは、目的別のおすすめモデルポートフォリオを紹介します👇

📊 10年以内に使う資金(安全重視)

- 定期預金40%

- 学資保険30%

- 債券・安定型投信30%

📈 15年以上の長期資金(成長重視)

- 株式インデックス60%

- 債券ファンド30%

- 現金10%

つまり、使う時期に応じてリスクを調整すれば、安心して増やすことができます。

ここが重要!

教育資金は「目的別運用」で守りながら育てる。

リスクを理解して、賢く資金を回すことが成功の鍵です。

結論

教育資金の準備は「早く・計画的に・仕組みで貯める」ことが何よりも大切です。

本記事で紹介したように、子供1人あたりの教育費は公立でも約1,000万円、私立では2,000万円超が目安。

ですが、家計に無理をかけずに準備する方法はしっかりあります。

まずは、毎月の自動積立とボーナス時の増額ルールを設定し、自然にお金が貯まる仕組みを作りましょう。

さらに、児童手当・奨学金・非課税贈与制度などの支援策をフル活用すれば、自己負担を大きく抑えられます。

また、新NISAを活用した積立投資でインフレに強い教育資金を育てるのも有効です。

重要なのは、目標額を「見える化」し、定期的に家計と照らし合わせて見直すこと。

貯金・投資・補助金のバランスを最適化すれば、教育費の不安はぐっと軽減されます。

ここが重要!

教育資金づくりは、始めた人から安心が得られる“未来投資”です。

今日から少しずつでも仕組みを整えて、「教育の夢」と「家計の安定」を両立する家族設計をスタートしましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント