子どもの教育資金って、いくら必要か気になりませんか?

大学進学を見据えると、1,000万円以上かかるケースも珍しくないんです。さらに、物価上昇やライフイベントの変化も考慮しなければなりません。

実は、学資保険だけでなく、新NISAや積立投資を上手に活用すれば、非課税で効率よく貯められる方法もあるんです!

このガイドでは、教育資金の目安から各種金融商品の比較、節税制度や贈与の裏技まで徹底解説していきます。

初心者でも安心して読めるように、やさしい言葉と図解的な説明を心がけています。

あなたのご家庭にピッタリの「最強の教育資金プラン」を一緒に探してみましょう!

教育資金の必要額を逆算|年代別・進路別コスト早見表

「子ども1人にどれくらい教育費がかかるのか…」

具体的な金額を把握していますか?

実は、公立と私立では教育費に数百万円の差が出ることもあり、進路によっては大学卒業までに1,000万円以上必要になるケースもあります。

さらに、塾や習い事、留学費用などを加えると、家計へのインパクトはより大きくなります。

この章では、文部科学省の最新データや実際の家計支出をもとに、幼稚園から大学までの平均的な教育費を一覧でまとめました。

あわせて、進路別・年代別のシナリオごとに必要額を簡単に逆算できる方法も紹介していきます。

将来の不安を「見える化」して、今すぐできる対策を立てる第一歩にしていきましょう!

1‑1. 幼稚園〜大学までの公立・私立別平均教育費一覧

実は、幼稚園から大学卒業までにかかる教育費は、進学先が「公立」か「私立」かによって数百万円単位で差が出るんです。

以下は、文部科学省などの調査をもとにした平均的な目安です:

📌 公立・私立別 教育費の目安(1人あたりの総額)

- 幼稚園(3年間):公立 約66万円/私立 約159万円

- 小学校(6年間):公立 約193万円/私立 約997万円

- 中学校(3年間):公立 約144万円/私立 約422万円

- 高校(3年間):公立 約135万円/私立 約296万円

- 大学(4年間・私立文系):国公立 約243万円/私立 約430万円

ここが重要!

すべて私立を選んだ場合、合計で2,000万円を超えるケースもあるため、進路に合わせた早めの資金計画が大切です。

1‑2. 習い事・留学・塾など追加費用の実態と目安

実は、授業料以外にも**「習い事」「塾」「模試」「留学」などの追加費用がどんどん積み重なる**んです。

家庭によっては、これらの支出の方が重くなることも。

📌 よくある追加費用の目安

- 習い事(月謝):ピアノ・英語・水泳など月5,000〜15,000円

- 小学生の学習塾代:月1〜3万円程度

- 高校受験・大学受験塾:月4万円超のケースも

- 短期留学費用:1回につき30万〜100万円が相場

ここが重要!

授業料に加えて、習い事や塾代も「教育費」としてしっかり予算に入れておくことがポイントです。

1‑3. 進路シナリオ別に必要額を簡単逆算する方法

「うちの子はどれくらい教育費が必要なんだろう…?」

そんなときは、進路シナリオに応じてざっくり逆算してみるのがオススメです!

📌 3つの進路モデルと必要額イメージ

- すべて公立(大学も国公立):総額 約1,000万円前後

- 高校まで公立 → 大学は私立:約1,300万〜1,500万円

- 中学以降すべて私立:総額 2,000万円超

📌 加えて想定すべきコスト

- 習い事・塾・模試費用

- 留学・交通費・受験料などの雑費

- 物価上昇率(年2〜3%想定)による増加

つまり、教育費は“進路+周辺費用+インフレ”まで含めて試算することで、初めて現実的な金額が見えてくるということですね!

教育費シミュレーション活用|我が家のライフプラン作成

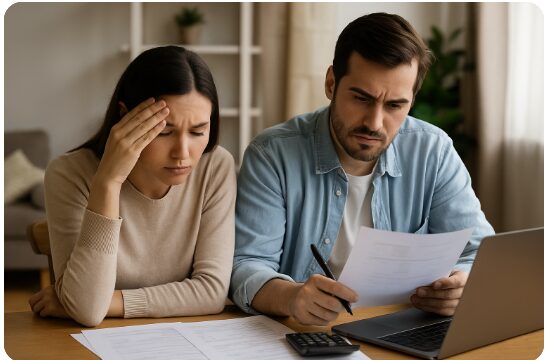

教育費の準備って、なんとなく不安なまま放置していませんか?

実は、最近は無料のシミュレーションツールを使えば、数分で「わが家に必要な教育資金」が可視化できるんです。

収入・支出・進路などを入力するだけで、不足額や貯めるペースもすぐにわかります。

さらに、物価上昇や将来の教育インフレを加味したリアルな数値も反映できるのがポイント。

この章では、実際に使える無料ツールの紹介から、住宅ローンや老後資金とのバランスをとる方法まで解説します。

「なんとなくの不安」を「数字で見える安心」に変えるライフプラン作成の第一歩を、一緒に踏み出しましょう!

2‑1. 無料オンラインツールで教育費を即シミュレーション

「我が家に必要な教育資金って、いくら?」

そんな疑問を一瞬で解決してくれるのが教育資金シミュレーターです。

📌 代表的な無料ツール

- 日本FP協会のライフプラン診断

- JAバンクの教育費シミュレーション

- ソニー生命・明治安田など保険会社提供の教育資金計算ツール

📌 入力項目の一例

- 子どもの年齢や進学希望校

- 想定される塾・留学・習い事の費用

- 希望する大学や住まい(自宅・下宿)

ここが重要!

ツールを使えば、将来の必要額を感覚ではなく“数字”で把握できるので、準備の一歩が早く踏み出せます。

2‑2. 家計収支&物価上昇率を入力して不足額を可視化

実は、シミュレーションで最も大切なのは「今の家計状況も一緒に入力すること」なんです。

そうしないと、現実とかけ離れた“絵に描いたライフプラン”になってしまいます。

📌 入力すべき家計の基本項目

- 毎月の収入(手取り額)

- 住宅費・食費・保険料などの固定支出

- 教育費に使える予算(先取り分)

📌 物価上昇率(インフレ)の目安

- 毎年 2〜3%増加を想定しておくと安心

- 教育費も 20年後には約1.5倍と考えて備えるのが現実的

ここが重要!

今と未来のギャップを“可視化”すれば、何年後にどれだけ足りなくなるか=貯めるべき目標金額が明確になります。

2‑3. 住宅ローン・老後資金とのバランス調整テクニック

「教育費だけ考えていたら、老後資金が足りなくなった…」

そんな声、実はよく聞きます。

📌 ライフイベントの資金バランスの考え方

- 教育費 → 20年以内に必要な“短期”資金

- 住宅ローン → 長期固定支出(返済+利息)

- 老後資金 → 最長の“超長期”準備枠

📌 バランス調整のポイント

- 教育費は“確実に使う金額”を最優先で確保

- 老後資金はiDeCoなど非課税制度で効率化

- 住宅ローンは繰上返済よりも積立優先もあり

つまり、人生3大支出は「どれを削るか」ではなく「どう配分するか」が鍵なんです!

学資保険 vs 定期預金 vs 積立投信|メリット徹底比較

教育資金の貯め方、どの方法が一番おトクか悩みますよね?

実は、「学資保険・定期預金・積立投信」にはそれぞれ強みと弱みがあるんです。

たとえば、学資保険は保障がセット、定期預金は元本保証が安心材料、そして積立投信はインフレ対策として期待大です。

でも、家族構成や収入、目標金額によって、最適な選択肢はまったく変わってきます。

この章では、各金融商品のメリット・デメリットを徹底比較しながら、どんな家庭にどれが向いているかをわかりやすく解説します。

「保険で守る」「貯金で守る」「運用で増やす」

あなたにピッタリの方法を一緒に探してみましょう!

3‑1. 学資保険の返戻率・契約者貸付・払込免除の仕組み

学資保険は、保険と貯蓄が合体した商品です。

子どもの将来に備える手堅い選択肢として人気があります。

📌 学資保険の特徴

- 返戻率(戻ってくる割合)は約105〜110%が目安

- 親が万が一のときも保険料免除で満額受け取れる

- 契約者貸付で一時的にお金を引き出せる制度あり

📌 注意点

- 途中解約すると元本割れのリスク

- 柔軟な引き出しはできないため、流動性はやや低い

ここが重要!

「保険」としての安心感がある反面、長期契約と解約制限をしっかり理解して選ぶことがカギです。

3‑2. 定期預金・財形教育貯蓄で元本保証を確保する方法

「絶対に元本は減らしたくない」

そんな方には定期預金や財形教育貯蓄がオススメです。

📌 定期預金の特徴

- 元本保証&利息付き(ただし利率は年0.002%など超低水準)

- 自由度が高く、使いたい時にすぐ使える

📌 財形教育貯蓄のメリット

- 会社経由で給与天引き→強制的に貯まる

- 利子が非課税(条件あり)

- 満期までは引き出し制限あり

ここが重要!

元本割れの心配がない代わりに、「増えにくさ」と「インフレ負け」には要注意です。

3‑3. 積立投信でインフレに負けない運用術と銘柄選び

実は、教育資金も投資で増やす時代になってきています。

その中心が、**積立投資信託(積立NISAなど)**です。

📌 積立投信のメリット

- 毎月コツコツ積立で長期分散投資ができる

- インフレに強く、実質的な資産価値を維持しやすい

- 新NISAを使えば、運用益が非課税

📌 銘柄選びのポイント

- **eMAXIS Slim全世界株式(通称:オルカン)**などの低コスト投信が人気

- 長期運用なので、手数料(信託報酬)の安さを重視

つまり、積立投信は「長くコツコツ続けられるか」が成功のカギですね!

新NISA・ジュニアNISA・iDeCoで税金ゼロ運用を実現

せっかく教育資金を準備するなら、できるだけ税金を抑えて効率よく増やしたいですよね?

そんな時に活用したいのが、新NISA・ジュニアNISA・iDeCoといった非課税制度です。

これらを上手に組み合わせれば、運用益に税金がかからず、効率よく教育資金を増やすことが可能なんです!

でも、「制度が複雑でよくわからない…」という声も多いのが現実。

実は、それぞれの制度には適した使い方と注意点があるんです。

この章では、新NISAの成長投資枠の使い方、ジュニアNISA終了後の戦略、iDeCoの教育費活用術まで、具体的にわかりやすく解説します。

税金ゼロで賢く育てる教育資金プランをここで一緒に整理しましょう!

4‑1. 新NISA成長投資枠の上限&最適活用シナリオ

2024年から新しくなったNISA制度、活用していますか?

「成長投資枠」は教育資金にもピッタリなんです。

📌 新NISAの基本情報(2025年時点)

- 成長投資枠:年間240万円まで非課税

- つみたて投資枠:年間120万円まで

- 生涯投資枠:1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)

📌 教育資金に活かすポイント

- 大学入学まで10年あるなら、全世界株型で積立継続

- 5年以内に使う予定なら債券比率を高めてリスク分散

- 複数口座で家族に分けて使うのもOK

ここが重要!

新NISAは長期・積立・分散に向いているため、教育費の中でも“数年後に使うお金”に特におすすめです。

4‑2. ジュニアNISA終了後のロールオーバー戦略解説

「ジュニアNISAってもう使えないのでは…?」と思っていませんか?

実は、2023年末で制度終了後も“ロールオーバー”によって活用が続けられるんです。

📌 ジュニアNISA終了後の取り扱い

- 2024年以降は新規口座開設・買付は不可

- すでに保有している資産は非課税で18歳まで運用継続可能

- 自動的にロールオーバー(乗り換え)扱いに

📌 活用戦略

- 売らずに18歳まで運用→そのまま教育費に充当

- 途中で現金化する際は高校卒業のタイミングを狙うのが有効

ここが重要!

ジュニアNISAは終了後も非課税が続くので、「育てて使う」前提でしっかり運用を続けることが賢い選択です。

4‑3. iDeCoの運用益を教育費に活かす具体策

iDeCo(個人型確定拠出年金)は老後資金のイメージが強いですが、実は教育費にも活用できる間接的な節税ツールなんです。

📌 iDeCoの特徴(2025年時点)

- 掛金は全額所得控除で節税になる

- 運用益は非課税で複利効果◎

- 原則60歳まで引き出し不可(→だからこそ老後資金確保に◎)

📌 教育費と両立する使い方

- iDeCoで老後資金を確保→教育費にはNISA枠を回す

- 夫婦でiDeCoを活用すれば世帯全体で節税効果アップ

- 所得税・住民税が軽くなれば、浮いた分を教育資金に充当

**つまり、iDeCoは“直接使えないけど間接的に教育費の負担を軽くする制度”**なんですね!

自動積立&贈与非課税で月々貯める最強プラン

「気づいたら貯金ができてた!」

そんな状態を作れたら理想的ですよね?

実は、教育資金をムリなく貯めるコツは“仕組み化”にあります。

たとえば、給料天引きや先取り貯蓄の設定をするだけで、自然にお金が貯まる体質に変われるんです。

さらに、祖父母からの贈与も非課税枠を活用すれば、大きな助けになります。

110万円の贈与や教育資金贈与の特例を使えば、大きな資金移動も節税しながら可能です。

この章では、自動積立の実践テクニックから贈与活用法、ネット銀行口座の活用術まで、教育資金を効率よく月々貯める最強プランを紹介します。

仕組みを整えて、ストレスゼロで教育資金1,000万円を目指しましょう!

5‑1. 給料天引き&先取り貯蓄で「貯めグセ」を作る方法

「残ったお金で貯めよう」と思っていると、なかなか貯まりませんよね。

だからこそ、先取り貯蓄&自動積立が最強なんです。

📌 自動積立の代表例

- 給与天引き型の財形教育貯蓄

- ネット銀行や証券口座での自動積立設定(毎月定額)

- 先取りして別口座へ移す“強制貯蓄ルール”を家庭で設定

📌 貯めグセをつけるコツ

- 給料日にすぐ自動で移動させる

- 積立額は「無理せず・でも確実に増える」水準を選ぶ

ここが重要!

先取りしてしまえば、残りのお金で生活するだけなのでストレスなし!自然と貯める体質に変わります。

5‑2. 祖父母からの110万円非課税贈与&教育資金特例活用

「おじいちゃん・おばあちゃんが支援してくれると言ってるけど、税金かかるの?」

そんなときは、贈与税の非課税制度を正しく活用すれば安心です。

📌 教育資金の非課税制度(2025年時点)

- 年間110万円までの贈与は非課税(基礎控除)

- 教育資金一括贈与制度:最大1,500万円まで非課税(要信託口座)

📌 活用のコツ

- 使い道が教育費に限定されることに注意

- 信託口座・証明書類の提出など手続きはやや複雑

ここが重要!

祖父母の資金を上手に取り入れれば、家庭の負担を軽くしながら早期準備ができます。

5‑3. 教育費専用ネット銀行口座の開設・管理手順

「どんどんお金が他の目的に使われてしまう…」

そんな方は、教育資金専用のネット銀行口座を作るのが効果的です。

📌 専用口座のメリット

- 他の支出と完全に分けられる

- 使ってはいけない“見える化”で使いすぎを防止

- 通帳や明細で進捗がすぐわかる

📌 おすすめの使い方

- 楽天銀行・住信SBIネット銀行・PayPay銀行などで無料開設

- 積立設定や自動振込を活用して“完全放置型”にする

- 金利優遇キャンペーンなどもチェック

つまり、専用口座を持つことで「使わない・守る・貯める」がすべて同時に実現できるということですね!

教育ローン vs 奨学金|賢い使い分け術

「教育費が足りない…」そんなときの選択肢として、**教育ローンや奨学金をどう使えばいいの?**と迷ってしまいますよね。

実は、教育ローンと奨学金には大きな違いがあるんです。

ローンはすぐに使えるけれど金利がかかる、奨学金は低利または無利子だけど申請タイミングや条件が厳しいこともあります。

だからこそ、両者のメリット・デメリットを理解して、上手に使い分けることが大切です。

この章では、日本政策金融公庫や銀行の教育ローン金利比較、奨学金の種類と申請スケジュール、さらに返済を軽くする裏技まで詳しく解説します。

借り方・返し方の工夫で、家計の負担を最小限に抑える方法を見つけていきましょう!

6‑1. 日本政策金融公庫&銀行教育ローン金利比較

教育ローンといっても、借りる先によって金利や条件がまったく違うんです。

📌 主な教育ローンの比較(2025年時点)

- 日本政策金融公庫 教育一般貸付(国の教育ローン)

→ 固定金利 約1.95%、年収制限あり - 銀行の教育ローン

→ 変動金利 約2.0〜4.5%、審査は厳しめ - 信用金庫・労金の教育ローン

→ 金利優遇あり/勤務先や組合による条件あり

📌 比較のポイント

- 金利の「固定 or 変動」

- 保証料の有無・手数料

- 審査通過率・融資までのスピード

ここが重要!

借入額が大きくなるほど金利差が効いてくるので、教育ローンは“金利と保証料”で選ぶのが正解です。

6‑2. 給付型・貸与型奨学金の申請スケジュール&条件

「借金はなるべく避けたい…」という方に注目してほしいのが奨学金。

特に返さなくていい「給付型」奨学金が年々拡大しているんです!

📌 奨学金の種類

- 給付型(返済不要):成績・収入条件あり/大学によって枠が異なる

- 貸与型(返済必要):無利子 or 有利子で日本学生支援機構が提供

📌 申請スケジュール

- 高3の春〜夏に進路先と連動して申請開始

- 学校経由が一般的/推薦書・成績証明が必要

- 忘れずに「予約採用」「在学採用」の違いをチェック

ここが重要!

奨学金は早めに動かないと枠が埋まることもあるので、高2の冬から情報収集を始めるのがベストです。

6‑3. 繰上返済&所得連動型で返済負担を軽減するコツ

借りた奨学金や教育ローン、「どう返すか」も非常に重要です。

実は、返済方法を工夫するだけで負担が大きく変わるんです!

📌 繰上返済のポイント

- 一部でも早く返すと利息を減らせる

- 教育ローンは特に「期間短縮型」の繰上返済が効果大

- ただし、手数料や条件の確認を忘れずに!

📌 所得連動返済制度(JASSO)

- 卒業後の年収に応じて返済額が変動

- 年収が低ければ一時的に返済猶予も可能

- 家計に優しい設計が魅力

つまり、借りた後も“返済計画”が重要で、選択肢はたくさんあるということですね!

ポートフォリオ最適化|リスク&流動性管理術

「教育資金を運用で増やしたいけど、リスクが怖い…」

そんな不安を感じていませんか?

実は、資産配分(ポートフォリオ)を最適化するだけで、リスクを抑えつつ安定的に資金を育てることが可能なんです。

特に教育資金は使う時期が決まっているため、“いつ・いくら必要か”をもとに資産を分けておくことがポイントになります。

また、為替やインフレの変動にも備える方法や、途中解約のリスクを避けるチェック項目を押さえておけば安心です。

この章では、年齢別の資産配分モデル・経済変動への対応策・流動性リスクの回避法まで、具体的に解説します。

守りと攻めを両立させた教育資金運用の設計図を、ここで一緒に作っていきましょう!

7‑1. 目標年別資産配分モデル(株式・債券・現金)

「いつ、いくら必要か」によって、資産の配分バランスを変えるのが基本です。

📌 教育資金の年次別モデル例

- 10年以上先 → 株式中心(リターン重視)

- 5年以内 → 債券や現金多め(安定重視)

- 直前期(1〜2年) → 現金化済みが理想

📌 一般的なポートフォリオ例

- 10年目安 → 株式70%/債券20%/現金10%

- 5年目安 → 株式30%/債券40%/現金30%

ここが重要!

目標時期が近づくほど、“減らさない設計”が最優先になるという考え方を持ちましょう。

7‑2. 為替・金利・インフレ変動リスクへの備え方

資産運用では「経済変動リスク」にも備えることが重要です。

インフレ・円安・金利上昇などに耐える工夫が必要なんです。

📌 主なリスクと対策

- インフレ → 外貨建て資産やインフレ連動債で備える

- 為替変動 → 米ドル建て投資は為替ヘッジ型を選択

- 金利上昇 → 債券は短期商品を中心に切り替え検討

📌 バランスの取り方

- 国内・海外を地域分散

- 株式・債券・REITを資産分散

- 円・外貨・金など通貨分散を意識

つまり、リスクは避けるものではなく“コントロールする”ことが大切なんですね!

7‑3. 途中解約ペナルティ&資金ロック回避のチェック項目

「運用していたら必要なときにお金が引き出せない…」

そんな事態を防ぐには、資金の“流動性”をチェックすることが重要です。

📌 よくある資金ロック・解約リスク

- 学資保険の途中解約 → 元本割れの可能性大

- iDeCo → 原則60歳まで引き出し不可

- 投資信託 → 相場が悪いときに売却タイミングを逃す恐れも

📌 回避のコツ

- 必要な時期まで運用期間を逆算して設定する

- 一部は現金・定期預金などすぐ使える資産で保管

- 「分散の中に現金を含める」が基本ルール

ここが重要!

“使いたいときに使えるお金”を確保しておくことで、安心して運用が続けられます。

教育資金向け金融商品ランキング&手数料比較

「結局どの商品を選べばいいの?」

教育資金の準備方法が多すぎて、迷っていませんか?

実は、スタート金額や手数料、返戻率などを比較すると、選ぶべき商品が見えてくるんです。

少額から始めたい方にはノーロード投信や0円口座、保障を重視するなら高返戻率の学資保険が有力候補です。

さらに見逃せないのが証券会社ごとの手数料差。

実は、同じ投信でも口座によって利回りが大きく変わることがあるんです。

この章では、教育資金に向いている人気商品をランキング形式で紹介し、あわせて手数料や運用コストの違いも徹底比較していきます。

「損しない教育資金づくり」のための選び方のコツを一緒にチェックしましょう!

8‑1. 小額から始める0円口座&ノーロード投信おすすめ

「投資ってお金がかかるんでしょ?」と思っていませんか?

実は、口座開設・購入手数料ゼロの投信がたくさんあるんです!

📌 0円スタート可能なネット証券&投信例

- 楽天証券:楽天キャッシュで積立OK/ポイント還元あり

- SBI証券:Tポイント積立&オルカンなど人気商品多数

- おすすめノーロード投信:eMAXIS Slim 全世界株式、SBI・V・S&P500

📌 小額で始めるコツ

- 毎月1,000円からの積立もOK

- 新NISAやつみたてNISA枠を活用すると非課税で運用可能

ここが重要!

ノーリスクではないけど、ノーロード&非課税枠を使えば、少額でも効率よく運用できるのが今の時代です。

8‑2. 返戻率90%超 学資保険人気ランキングBEST5

「元本保証型で確実に貯めたい…」という方には、返戻率の高い学資保険が選ばれています。

📌 人気学資保険ランキング(2025年時点)

- 明治安田「つみたて学資」:返戻率 約111%/保険料払込免除あり

- フコク生命「みらいのつばさ」:男女別プラン/大学入学時に一括受取可

- 日本生命「ニッセイ学資保険」:出産前契約対応/返戻率高め

- ソニー生命「学資保険」:中学・高校進学時の祝金あり

- JA共済「こども共済」:全国対応/地元の組合加入者に人気

📌 選び方のポイント

- 返戻率だけでなく祝金・免除・支払期間もチェック

- 契約者(親)の健康状態が審査対象になることもあり

ここが重要!

返戻率90%超の学資保険は数が限られているので、早めに比較・資料請求をしておくのがコツです。

8‑3. 証券会社別手数料比較で年間利回りが変わる!?

「同じ投信なのに、証券会社によって利益が変わるの?」

実は…運用成績が“手数料”で大きく変わることがあるんです。

📌 主な証券会社のポイント

- 楽天証券:ポイント還元あり/手数料は業界標準

- SBI証券:最低水準の信託報酬の商品多数

- マネックス証券:米国株強い/NISA口座でもメリットあり

📌 チェックすべき手数料項目

- 購入手数料(販売手数料):基本は「ノーロード」商品を選ぶ

- 信託報酬(運用管理費用):0.1〜0.2%台の低コストが理想

- 口座管理料・出金手数料などの細かいコストも確認

つまり、投資の成績を最大化するには「商品」だけでなく「証券会社」も選ぶ時代なんですね!

成功事例&失敗談から学ぶ見直しタイミング

「教育資金って、やっぱり早く準備しないとダメ…?」

そう感じたこと、ありませんか?

実は、早くからコツコツ始めた家庭は、1,000万円以上を無理なく貯めているケースが多いんです。

一方で、スタートが遅くても工夫次第でしっかりリカバリーできた例もたくさんあります。

また、どんな家庭でも起こりうるのが予期せぬ支出や生活の変化。

そうした時のために、柔軟に見直すタイミングと方法を知っておくことが大切です。

この章では、成功事例と失敗談のリアルな声をもとに、教育資金づくりの見直しポイントや判断の目安を解説します。

「うちは大丈夫かな?」と感じたら、今すぐチェックしておきましょう!

9‑1. 早期スタートで1,000万円達成した家庭の共通戦略

やっぱり、早く始めた家庭は強いんです。

10年以上かけて少しずつ積み立てることで、ムリなく目標達成している家庭が多数。

📌 成功事例の共通点

- 子どもが0〜3歳のうちに積立をスタート

- 学資保険+つみたてNISAの二刀流で分散投資

- 児童手当(月15,000円)を全額貯蓄 or 運用に回していた

📌 実際の運用例

- 月2万円×18年(利回り3%)=約560万円

- これに児童手当などを加えると、1,000万円達成も現実的!

ここが重要!

「早く始めて、長く続ける」だけで勝ちパターンが作れるという好例ですね。

9‑2. 貯蓄ゼロからでも間に合った後追いプラン事例

「気づいたときにはもう小学生…」という家庭でも、戦略的に動けば間に合うんです!

📌 後追いプランの成功例

- 中学生時から学費に向けた年間50万円の集中積立を開始

- iDeCoを夫婦で活用して節税+家計の圧縮に成功

- 高校進学後は教育ローンと併用してキャッシュフローを調整

📌 工夫したポイント

- 家計簿を見直し「固定費」を削減(通信・保険など)

- 支出優先順位を変更して「教育最優先モード」に切替

つまり、「今からじゃ遅い」は思い込み!

正しい情報と行動があれば、後追いでも対応できます。

9‑3. 想定外支出で不足したケース&リカバリーメソッド

完璧に準備していたのに…

病気・失業・転勤など、想定外の出費で教育費が足りなくなった家庭も存在します。

📌 よくある想定外ケース

- 親の病気で収入減+医療費負担増

- 転勤で住居費や引っ越し費用が想定以上に増加

- 兄弟姉妹が増えて予定より教育費が倍に

📌 リカバリー策の実例

- 一部を奨学金に切り替え+返済計画を立てる

- 教育費の一時的な不足をローンでカバーし、長期で調整

- ネットバンクの積立型定期を解約して急場をしのぐ

ここが重要!

どんなに綿密な計画でも“見直し”と“柔軟な対応”が鍵になります。

定期的な点検と微調整で教育資金は守れるんです!

結論

子どもの教育資金1,000万円を貯めるためには、正しい情報をもとに「使う時期」と「リスク」に応じた計画的な準備が欠かせません。

この記事では、教育費の目安や無料シミュレーションの活用法から、学資保険・定期預金・積立投信の比較、新NISAやiDeCoの非課税制度まで幅広く解説してきました。

特に、贈与非課税やポートフォリオ分散、学資保険の手数料比較などを通じて、資金を効率よく増やしながら守るポイントもご紹介しています。

早く始めれば始めるほど、負担を小さく・選択肢を大きくできるのが教育資金づくりの本質です。

今すぐできることは、以下の3つです。

📌 教育費の必要額をシミュレーションして見える化

📌 家計に合った貯め方(自動積立・非課税口座)を選ぶ

📌 定期的にプランを見直してリスクをコントロールする

今日からできる一歩を踏み出せば、未来はもっと安心になります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント