株主優待って実際どのくらいお得なの?そんな疑問を持ったことはありませんか?

実は、日本株の魅力のひとつが 配当+株主優待による総合利回りの高さ なんです。特に個人投資家の間では「優待銘柄を長期で持つ」ことが生活の節約や投資効率アップにつながると人気を集めています。

近年は JR東日本・外食チェーン・小売・旅行系 など多様な企業が優待を提供しており、株価だけでなく「実際の使いやすさ」で選ぶ投資家も増えています。また、金券ショップやフリマアプリで換金できるケースもあり、現金に近いメリットを得られるのも大きなポイントです。

つまり株主優待は、単なる“おまけ”ではなく投資戦略の一部 として活用できる制度なんですね。この記事では、最新の人気ランキングから税金・NISA対応、そして金券ショップ活用まで、株主優待の“本当にお得な使い方”を徹底解説していきます!

日本株投資の魅力と株主優待の重要性【日本株/株主優待/高配当の基礎】

日本株投資の大きな魅力のひとつが、株主優待制度です。株式を保有することで、配当金に加えて自社商品や割引券などがもらえる仕組みは、日本独自の投資文化として根強い人気があります。特に個人投資家にとっては「株を持つ楽しみ」や「生活に役立つ特典」として注目され、株価の値上がり益とは別のリターンを得られるのが魅力です。

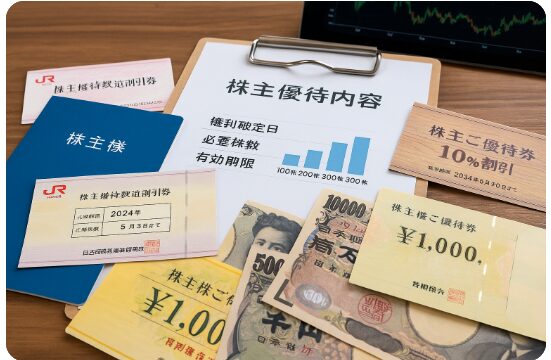

また、優待を受け取るには「基準日」「権利確定日」「必要株数」といった基本ルールを押さえる必要があります。さらに、長期保有で優待がグレードアップする企業も増えており、配当と優待を組み合わせることで総合利回りを高められるのも大きなポイントです。

つまり株主優待は、投資効率を高めながら楽しめる日本株の大きなメリットなんですね。

1-1: 株主優待とは?仕組みと基本用語(基準日/権利確定/必要株数)

実は、株主優待とは「株を持っている人に企業がお礼として贈る特典」のことなんです。

食品や外食、交通機関の割引など、日常生活に直結する魅力的な特典が多いのが特徴です。

株主優待を理解するために知っておくべき基本用語は次の3つです。

- 基準日:優待をもらうために株を持っていなければならない日

- 権利確定日:株主名簿に名前が載る日(この日までに株を買う必要あり)

- 必要株数:優待をもらうのに最低限必要な株数(100株が多い)

ここが重要!

基準日までに株を保有し、必要株数を満たしていないと優待はもらえません。

1-2: 日本株で株主優待が人気の理由(文化・個人投資家比率・長期保有)

日本株の株主優待がこれほど人気なのは、実は「文化」と「投資家層」が関係しています。

人気の理由は大きく3つ。

- 文化的背景:企業がお礼を形にして返す「贈答文化」が根強い

- 個人投資家比率:日本は個人投資家の比率が高く、お得感が重視されやすい

- 長期保有の動機付け:食品やギフト券など生活に使える優待が保有継続のきっかけになる

つまり、日本株は「投資で利益+生活の満足感」が両立できる点が魅力なんですね!

1-3: 投資家メリット:配当+優待で総合利回りを高めるコツ

株主優待のメリットは、配当と組み合わせることで「総合利回り」を高められる点です。

例えば、配当利回りが3%の株に優待が2%分加わると、**実質利回りは5%**になります。

効率よく活用するコツは次の通りです。

- 高配当+優待銘柄を組み合わせて投資

- 長期保有優遇制度がある企業を狙う

- 自分が使える優待を選び、生活コスト削減に活用

ここが重要!

数字上の利回りだけでなく、「自分がどれだけ活用できるか」を考えると投資の満足度はさらに高まります。

日本株の株主優待の具体例【JR東日本/JR西日本/食品/小売/旅行】

株主優待の魅力をさらに実感できるのが、具体的な優待内容の比較です。日本株では鉄道、食品、小売、旅行など幅広いジャンルで優待が用意されており、生活の中で実際に使える特典が多いのが特徴です。

たとえば、JR東日本やJR西日本の株主優待券は、新幹線や特急料金が割引されるため、出張や旅行で大きなメリットがあります。また、食品や外食系の優待では、日常の食費を節約しながら実質利回りを高めることが可能です。

さらに、小売や旅行関連の優待は、自社割引やギフトカード、ホテル宿泊など多様な形で提供され、楽しみながら資産運用ができるのも日本株ならではの強みです。

2-1. JR東日本/JR西日本の株主優待券:使い方・区間・新幹線の注意点

実は、JR東日本やJR西日本の株を持っていると、新幹線や在来線の割引券がもらえるんです。旅行好きには大きな魅力ですよね!

使い方のポイント:

- 区間:JR各社が指定する区間で利用可能

- 割引率:片道運賃の最大5割引になることも

- 新幹線利用:繁忙期や指定席では制限があるので要確認

ここが重要!

「どの列車で使えるか」「繁忙期の条件」を事前にチェックすることが失敗を防ぐコツです。

2-2. 食品・外食の優待例:日常使いで実質利回りを上げる

食品や外食系の株主優待は、普段の生活に直結するため非常に人気です。

例えば、外食チェーンの食事券や、食品メーカーの詰め合わせは毎年楽しみにしている投資家も多いですよ。

代表的な例:

- すかいらーく:レストランで使える食事券

- 吉野家HD:牛丼などで使える食事カード

- カゴメ:自社商品の詰め合わせセット

ここが重要!

実際に使う機会が多い優待を選ぶことで、**「お得度=実質利回り」**が大きく変わります。

2-3. 小売・旅行系の多様性:自社割引・ギフトカード・体験型優待

小売や旅行系の優待は選択肢が豊富で、生活スタイルに合わせて選べます。

「買い物で割引を受けたい人」「旅行をお得に楽しみたい人」など、目的に応じて活用できます。

主なパターン:

- 小売系:イオン、ビックカメラ → 割引券やギフトカード

- 旅行系:HIS、近鉄グループ → 宿泊割引や旅行券

- 体験型:温泉利用券やアミューズメント施設の入場券

ここが重要!

優待は「現金換算」できるものと「体験型」に分かれるので、自分のライフスタイルに合うかどうかで選ぶのがベストです。

株主優待の仕組みと受け取り方法【権利付き最終日/クロス取引/到着時期】

株主優待を正しく受け取るためには、仕組みと条件を理解することが欠かせません。特に「権利付き最終日」「権利確定日」「必要株数」などの基本ルールを把握していないと、せっかく投資しても優待をもらえない可能性があります。

また、優待は企業ごとに到着時期や利用方法が異なり、有効期限や家族利用の可否も重要なチェックポイントです。カタログギフトや食事券は使用期限が短いケースもあるため、スケジュール管理が必要になります。

さらに、株主優待を金券ショップで換金する方法もありますが、相場や転売ルールには注意が必要です。お得に使うのか、現金化するのかを考えるのも投資家の戦略の一つといえるでしょう。

3-1. 優待を受ける条件:権利確定日・必要株数・長期認定の有無

株主優待を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。

特に「権利付き最終日」を勘違いすると、株を買っても優待がもらえないので注意です。

条件の基本:

- 権利確定日:株主名簿に載る日

- 必要株数:100株・500株など、企業ごとに設定

- 長期認定:1年以上保有で内容がグレードアップする場合あり

ここが重要!

「いつまでに株を買うか」を確認しないと優待は受け取れません。スケジュール管理が大切です。

3-2. 受け取り・使い方:到着スケジュール/有効期限/家族利用

優待は、権利確定日の数か月後に郵送されるケースが多いです。届いたらすぐに内容を確認しましょう。

チェックするべきポイント:

- 到着時期:3月決算なら6〜7月に届くことが多い

- 有効期限:半年〜1年のケースが一般的

- 家族利用:同伴者も使えるか、利用人数制限があるか要確認

ここが重要!

使い忘れを防ぐために、届いたらすぐに利用期限をカレンダーにメモするのがおすすめです。

3-3. 金券ショップ活用と注意点:相場・換金・転売ルール

「優待は欲しいけど自分では使わない」そんなときは金券ショップで売ることも可能です。

ただし、換金する際には相場やルールを理解しておきましょう。

注意点:

- 相場:人気優待(外食・鉄道系)は額面の7〜9割で取引されることも

- 換金方法:店舗持ち込み・ネットオークション・フリマアプリ

- 転売ルール:一部の優待は「譲渡禁止」と明記されているので要注意

ここが重要!

換金する際はルールを守ること。違反すると優待の廃止やトラブルにつながる可能性があります。

4. 株主優待の最新トレンド【人気ランキング/長期優遇/デジタル化】

近年の株主優待は、単なる「お得な特典」から、投資戦略に直結する重要な要素へと進化しています。特に注目されているのが、実質利回りを意識した人気ランキングや、長期保有を条件とする優待の増加です。

また、優待内容も大きく変化しており、従来のカタログギフトや紙クーポンから、電子ギフトやQRコード決済型の優待が拡大しています。これにより使いやすさが向上し、若年層やスマホ世代からの支持も高まっています。

さらに、インバウンド需要の回復や半導体関連銘柄の成長など、市場動向と優待制度がリンクするケースも増加。企業の戦略や業界トレンドを読み解くことで、株主優待の魅力をさらに引き出すことが可能になります。

4-1. 注目優待ランキングの読み方:実質利回り/継続保有条件

最近の優待ランキングは「お得度」だけでなく、実質利回りや継続保有条件も注目されています。

実質利回りは「優待+配当」を合計した利回りで、投資効率の判断に役立ちます。

チェックすべきポイント:

- 実質利回り:配当と優待の合計利回りを確認

- 継続保有条件:1年以上で内容アップする企業も増加

- 人気ジャンル:食品・外食・鉄道系が安定人気

ここが重要!

ランキングは参考にしつつ、**「短期で狙うか」「長期で育てるか」**を意識して選ぶと失敗が減ります。

4-2. 優待内容の変化:カタログから電子ギフト/QRコードへ

実は、株主優待もデジタル化が進んでいるんです。

従来のカタログギフトに加え、電子ギフトやQRコードで受け取れるタイプが増えています。

最近の変化例:

- 電子ギフトカード:Amazonギフト券やPayPayポイントなど

- QRコード:スマホ提示で店舗利用が可能

- 選択肢の拡大:従来型の食品や体験型優待も継続中

ここが重要!

デジタル優待は「期限が短い」「スマホ操作必須」など注意点もあるので、利便性と使いやすさを見極めましょう。

4-3. インバウンド/半導体など市場動向と優待の関係

株主優待は、社会や経済のトレンドとも強く結びついています。

例えばインバウンド需要の回復や半導体関連の成長が、優待内容や企業選びに影響しています。

注目トレンド:

- インバウンド回復:ホテル・小売・外食優待が再注目

- 半導体・ハイテク関連:成長企業の優待は希少価値が高い

- 環境・SDGs関連:エコ商品や寄付型優待の拡大

ここが重要!

優待を「株価材料の一部」として考え、成長分野と優待の両立企業を狙うと中長期でメリット大です。

株主優待のデメリットと注意点【手数料/税金/廃止リスク】

株主優待は魅力的に見えますが、実は投資リスクやコストが隠れていることをご存じですか?特に注意すべきは「優待内容の改悪・突然の廃止・株価下落」という三重苦。人気企業でも経営状況次第で方針転換が行われ、せっかくの投資が期待外れになるケースも少なくありません。

さらに見落としがちなのが、税金や取引コストです。配当金には課税がかかり、売買のたびに手数料が発生。クロス取引を利用する場合も、信用取引の金利や貸株料などが実質コストとなります。

また「優待と配当どちらが有利か」という問題もあります。総合利回りで冷静に判断することが重要で、優待に目を奪われて本来の資産運用バランスを崩さないよう注意が必要です。

5-1. 優待目的の投資リスク:改悪/廃止/株価下落の三重苦

株主優待には魅力がありますが、リスクもセットです。

特に「優待改悪」や「廃止」は投資家にとって大きな痛手となり、株価下落につながることも多いです。

リスクの例:

- 優待改悪:内容が縮小されるケース

- 廃止リスク:配当に一本化する企業も増加

- 株価下落:優待廃止と同時に急落することも

ここが重要!

「優待に依存しすぎない」ことがポイント。配当や事業の安定性も確認して投資判断しましょう。

5-2. 税金やコスト:配当課税/売買手数料/クロス取引の費用

優待を得るためにはコストもかかります。

株式購入の手数料や、クロス取引での金利・貸株料も見逃せません。

注意すべきコスト:

- 売買手数料:証券会社ごとに異なる

- 配当課税:20.315%の税金が基本

- クロス取引:貸株料や手数料で利回りが低下する可能性

ここが重要!

「利回りだけを見ずに、実質コスト差し引き後の利益」を計算して判断することが必須です。

5-3. 株主優待 vs 配当:どちらが有利?総合利回りで判断

株主優待と配当、どちらが得か迷いますよね?

実は、どちらか一方ではなく「総合利回り」で判断するのが正解です。

比較ポイント:

- 優待:実生活で使えるメリットあり

- 配当:現金収入として安定性が高い

- 総合利回り:配当+優待を合計して評価

ここが重要!

「優待があるから買う」ではなく、総合利回り+企業の将来性で投資判断すると安心です。

株主優待を活用した資産運用法【高配当/インデックス/NISA】

株主優待は「お得に株を楽しむ制度」というイメージがありますが、実は高配当株やインデックス投資と組み合わせることで資産運用効果を大きく高められるのをご存じですか?単に優待をもらうだけではなく、配当や市場全体の成長と合わせて戦略的に利用するのがポイントです。

例えば、高配当株や日本株高配当ETFと組み合わせれば、優待+配当のダブルメリットが狙えます。さらにTOPIXや日経平均といったインデックス投資と合わせることで、市場全体の成長を取り込みながらリスクを分散できます。

加えて、2024年から始まった新NISA制度を活用すれば、非課税での優待投資が可能。つみたて枠と成長投資枠をどう組み合わせるかで効率が大きく変わるため、優待を資産形成の一部として位置づけるのがおすすめです。

6-1. 優待+高配当の組み合わせ:日本株高配当ETF/個別の使い分け

実は、株主優待と高配当株を組み合わせると、総合利回りが一気にアップするんです。

ETFと個別株を上手に組み合わせると、リスク分散しながら優待も楽しめます。

組み合わせの例:

- 日本株高配当ETF:安定した配当収入を得やすい

- 個別株(優待あり):食品や鉄道など生活密着で使いやすい

- 組み合わせ効果:現金収入+実用的な優待でバランス良好

ここが重要!

高配当ETFで土台を作り、個別株優待で生活コストを削減するのが効率的です。

6-2. インデックス投資と優待の併用:TOPIX/日経平均の位置づけ

「優待は欲しいけど、リスクは抑えたい…」そんな人には、インデックス投資との併用がぴったりです。

TOPIXや日経平均をベースにした投資に加えて、優待銘柄を一部取り入れると安定感が増します。

活用ポイント:

- インデックス投資:市場全体のリターンを狙える

- 優待株投資:楽しみながら投資モチベーションを維持

- 組み合わせ効果:安定+楽しみ=長期継続が可能

ここが重要!

インデックス投資で基盤を固め、優待株で楽しみをプラスするのが長続きの秘訣です。

6-3. 新NISAでの優待投資:つみたて枠/成長投資枠の活用ポイント

2024年から始まった新NISAでは、優待株も効率的に組み込めます。

ただし、つみたて枠と成長投資枠の使い分けを意識することが大切です。

ポイントの整理:

- つみたて枠:基本はインデックスファンド向け(優待株は対象外)

- 成長投資枠:優待株・高配当株の購入に活用可能

- 非課税メリット:配当や売却益が非課税で受け取れる

ここが重要!

新NISAは「成長投資枠で優待株」を組み込み、配当と優待を非課税で得る戦略がカギです。

株主優待情報の集め方【情報サイト/証券会社/掲示板の活用】

株主優待を効率よく活用するには、最新情報をどう集めるかがカギになります。優待は銘柄ごとに内容や条件が異なるため、事前に正確なデータをチェックしておくことが重要です。

特に便利なのが「株主優待情報サイト」。検索やランキング、カレンダー機能を活用すれば、権利確定日や必要株数を一目で確認できます。また、証券会社が提供するスクリーニング機能を使えば、「最低投資額」や「実質利回り」を条件にした比較も可能です。

さらに、掲示板やブログの口コミも見逃せません。実際に優待を使った投資家の声からは、JR東日本やJR西日本の鉄道優待券の具体的な使い方や、**「裏ワザ的な利用方法」**まで学べます。

つまり、公式情報と投資家のリアル体験をバランスよく取り入れることで、お得度の高い優待投資戦略を立てられるというわけです。

7-1. 優待情報サイトの使い方:検索/比較/カレンダー機能

株主優待を狙うなら、まずは優待情報サイトの活用が基本です。

検索やカレンダー機能を使えば、自分に合った優待銘柄をすぐ見つけられます。

便利な機能:

- 検索機能:業種・最低投資額・利回りで絞り込み可能

- 比較機能:複数銘柄を一覧で比較

- カレンダー:権利確定日を把握して取りこぼし防止

ここが重要!

サイトを使いこなせば、効率的に優待銘柄をリサーチできます。

7-2. 証券会社の優待検索・スクリーニング:最低投資額/利回り

実は、証券会社の公式サイトにも優待検索機能が充実しています。

特に最低投資額や利回りでフィルタリングできるのが強みです。

チェックポイント:

- 最低投資額:10万円以下から買える銘柄も多数

- 利回り比較:配当+優待で年3〜5%以上も狙える

- 証券会社別機能:SBI証券、楽天証券、松井証券などで違いあり

ここが重要!

証券会社の検索を活用すると、自分の予算に合った優待株が探しやすいです。

7-3. 掲示板/ブログ/口コミ:JR西日本/JR東日本の実体験や裏ワザ

実際に優待を使った人の声は、サイトには載っていないリアルな情報源です。

掲示板やブログでは、JR西日本やJR東日本の優待利用体験談などもよく見かけます。

参考になる情報:

- 利用体験談:お得な使い方や注意点がわかる

- 裏ワザ紹介:家族でシェア、金券ショップ活用など

- 評判チェック:人気優待の満足度や改悪リスク

ここが重要!

リアルな声を集めることで、優待を実際にどう使えるかイメージしやすくなるんです。

株価と株主優待の関係を読む【日本株見通し/日経平均/イベント】

株主優待を狙う投資では、株価の動きと優待権利日の関係を理解することが欠かせません。特に「権利付き最終日」と「権利落ち日」の前後では出来高が急増し、短期的な値動きが発生しやすいのが特徴です。

また、優待銘柄の株価は、**日経平均や為替、金利動向(特に米国の利下げ局面)**にも大きな影響を受けます。市場全体の流れを無視すると、「優待はお得でも株価下落で損失」というケースも起こり得るのです。

さらに、暴落局面や急騰局面での対応も重要です。長期保有で利回りを狙うのか、それとも短期売買で利益確定するのか、戦略次第で結果が大きく変わります。

つまり、株主優待投資は単なる「お得感」ではなく、相場全体を読む力とリスク管理が成功のカギになるということですね。

8-1. 株価と優待の相関:権利取り前後の値動きと出来高

実は、株主優待は株価の動きと密接に関係しているんです。特に権利付き最終日前後では、株価と出来高が大きく変動します。

よくあるパターン:

- 権利取り前:優待狙いの買いが増え、株価上昇しやすい

- 権利落ち日:優待が確定した途端に株価が下がる傾向あり

- 出来高増加:短期売買が集中して取引が活発化

ここが重要!

短期的な値動きに惑わされず、長期的な利回りで判断することが大切です。

8-2. 日経平均や為替・金利(米国利下げ)と日本株の影響

「株主優待株も日経平均や為替に影響されるの?」と思うかもしれません。

実は、マクロ経済の動きが優待銘柄にも反映されます。

注目ポイント:

- 日経平均の上昇:優待株も連動して買われやすい

- 為替(円安・円高):輸出入関連株の業績に影響

- 米国金利の変化:利下げ局面は日本株に資金が流入しやすい

ここが重要!

優待株は個別要因だけでなく、相場全体の流れもチェックしておくと安心です。

8-3. 暴落時/急騰時の対応:買い時/売り時/長期保有戦略

株価が暴落した時、「優待目当てだから保有継続でいいの?」と悩む方も多いはず。

ここで重要なのは、戦略を持って対応することです。

考え方の例:

- 暴落時:利回りが一気に上がる → 優待を得ながら買い増しチャンス

- 急騰時:優待利回りが低下 → 売却益確定も検討

- 長期保有:優待+配当を毎年得て、生活コスト削減

ここが重要!

短期売買で焦るより、自分の目的に合った投資方針を維持することが成功のカギです。

日本株市場の特性と世界比較【国内外の優待文化/長期保有/ADR】

日本株投資の大きな特徴の一つが、株主優待制度の充実度です。特に長期保有株主を優遇する仕組みは、個人投資家の比率が高い日本市場ならではの文化といえます。配当だけでなく優待を加えることで、実質的な利回りを高められる点も人気の理由ですね。

一方で、米国や欧州では株主還元といえば主に配当や自社株買いが中心で、「優待制度」はほとんど存在しません。つまり、日本株投資は独自の魅力とリスクを併せ持つということです。

さらに、ADR(米国預託証券)や海外ETFを通じて日本株に投資する場合、基本的には優待を受け取れない仕組みとなっています。優待を重視するなら、国内証券口座を活用するのが前提となります。

日本と海外の違いを理解すれば、投資戦略の幅が広がり、優待投資の本当の価値を見極めやすくなりますよ。

9-1. 日本株市場における優待の位置づけ:長期優遇と個人投資家比率

実は、日本株の大きな特徴の一つが「株主優待文化」なんです。

特に個人投資家が多い日本市場では、優待制度が投資を引き付ける仕組みになっています。

注目点:

- 長期保有優遇:3年以上保有で優待が豪華になる企業も多数

- 個人投資家比率:日本は米欧に比べて個人投資家が多い

- 企業側の狙い:安定株主の確保とファンづくり

ここが重要!

優待は単なる「おまけ」ではなく、企業と投資家をつなぐ仕組みとして根付いています。

9-2. 海外との比較:米欧の配当文化と“優待”の違い

「海外にも株主優待ってあるの?」と気になる人もいますよね。

実は、欧米では優待文化はほとんど存在せず、代わりに配当が重視されています。

比較ポイント:

- 日本:優待+配当 → 投資の楽しみと実利を両立

- 米国:高配当株・連続増配株が人気

- 欧州:安定配当が重視され、優待はほぼなし

ここが重要!

海外では「現金配当」、日本では「現物優待+配当」と、投資文化が大きく違うんです。

9-3. ADR/海外ETF経由の日本株投資と優待の可否

海外から日本株に投資する場合、ADR(米国預託証券)や海外ETFを通じて購入する方法があります。

ただし、この場合は優待が受けられるかに注意が必要です。

整理すると:

- ADR経由:基本的に優待は対象外

- 海外ETF:配当は分配されるが、優待は受け取れない

- 直接保有:証券会社を通じて日本株を購入すれば優待対象

ここが重要!

優待を狙うなら、日本国内での直接投資が必須です。

結論

株主優待は、日本株ならではの投資メリットを最大限に活かせる仕組みです。配当だけでなく優待を受け取ることで、生活費の節約や実質利回りの向上につながり、資産形成の強力なサポートとなります。特に食品や外食、小売、旅行関連の優待は日常で活用しやすく、多くの個人投資家から高い人気を集めています。

ただし、優待廃止リスクや株価変動、手数料や税金の負担も忘れてはいけません。クロス取引や権利確定日の確認、金券ショップ活用などを組み合わせれば効率的に運用できますが、必ずコストとリターンのバランスを意識する必要があります。

さらに、新NISAや高配当株ETFとの併用で、優待+配当のダブルメリットを享受することも可能です。長期保有優遇や電子化のトレンドを理解し、自分のライフスタイルに合った銘柄を選べば、投資効果を最大化できます。

今日からできることは、①証券会社や優待情報サイトで自分に合う優待銘柄を探す、②必要資金と利回りを比較する、③長期的に保有するかクロス取引で短期取得を狙うかを決めることです。

ここが重要! 株主優待は「お得に楽しみながら投資を続けられる仕組み」。うまく活用すれば、投資がぐっと身近で継続しやすいものになります。ぜひ今日から、あなたにぴったりの優待投資を始めてみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント