「老後資金がありません…」という不安、実は多くの人が抱えている悩みなんです。

特に公的年金だけでは生活費が足りないケースも多く、独身か夫婦か、持ち家か賃貸かによって必要額は大きく変わります。老後破綻を防ぐためには、今から計画的に「貯め方」と「増やし方」を考えることが欠かせません。

実際に必要とされる金額は2,000万円問題を目安にしつつ、生活水準や寿命、インフレ率を踏まえてシミュレーションするのが現実的です。さらに、新NISAやiDeCoを活用すれば、節税しながら効率よく老後資金を積み立てられる仕組みを作れます。

つまり、今日からでも始められる小さな一歩が、将来の安心に直結するということですね。

この記事では、老後資金の必要額から具体的な貯め方、投資戦略までをわかりやすく解説していきます。

老後資金を準備する重要性|「いくら必要?」に今答える

「老後資金っていくら必要なの?」と不安に感じたことはありませんか?

近年話題になった「老後資金2000万円問題」は、平均的な家庭の不足額を示した一例にすぎません。実際には、独身か夫婦か、持ち家か賃貸か、さらには生活水準によって必要な金額は大きく変動します。

公的年金だけではゆとりある生活を維持できないケースが多く、特に医療費や介護費用といった想定外の支出が家計を圧迫する可能性があります。だからこそ、早めに「必要額」をシミュレーションし、自分に合った備えを始めることが重要なんです。

この記事では、平均的な老後の生活費から、老後資金を効率的に準備するための具体的な方法までを解説します。つまり、「いくら必要なのか」を知り、今から正しく準備することが老後不安をなくす第一歩ということですね。

1-1: なぜ老後資金が必要なのか|老後資金2000万円問題と実態

実は、老後資金の必要性は「長生きするリスク」と「年金だけでは足りない現実」にあります。よく話題になる「2000万円問題」もその象徴。実際には生活スタイルによって不足額は大きく変わります。

老後資金が必要な理由:

- 長寿化で生活費が伸びる(平均寿命は80歳超)

- 年金だけでは生活費をまかなえない世帯が増加

- 医療費・介護費など突発的な出費がある

ここが重要! 老後資金は「贅沢のため」ではなく「安心して暮らすため」の生活防衛資金なんです。

1-2: 老後の生活費の平均と必要金額|独身・夫婦・持ち家/賃貸での目安

老後にかかるお金は世帯構成や住居条件で大きく違います。総務省の調査をもとにすると、以下が目安です。

生活費の平均目安:

- 夫婦二人世帯:約23万円/月(持ち家の場合)

- 単身高齢者:約13万円/月

- 賃貸住まいの場合:+5〜7万円程度が上乗せ

つまり、持ち家か賃貸かで必要額は大きく変わります。さらに趣味や旅行などライフスタイルによっても違いが出ます。

ここが重要! 平均値を参考にしつつ、「自分の生活パターン」に合わせた資金計画を立てることが大切です。

1-3: 「老後資金がない」を防ぐ3ステップ|可処分所得の可視化→積立→運用

「老後資金が貯まらない…」とならないためには、仕組み化がカギです。次の3ステップを実践すると、自然と資金が積み上がります。

老後資金づくりの3ステップ:

- 可処分所得の把握(家計簿アプリや通帳で収支を確認)

- 先取り積立の習慣化(給料日に自動振替)

- 運用による資産形成(NISA・iDeCoを活用し長期投資)

つまり、「見える化→仕組化→増やす」という流れを作ることが成功のカギなんです。

ここが重要! 早く始めれば始めるほど複利の効果が働き、将来の安心につながります。

老後資金シミュレーションのやり方|必要額を数値で把握

「老後資金はいくら必要?」と考えても、感覚だけでは不安は解消できませんよね。だからこそ、シミュレーションで具体的な数値を把握することが大切です。65歳時点で必要な貯蓄額は、公的年金の受給額や平均寿命、さらにはインフレ率によって大きく変わります。

また、老後の資金を効率よく使うには、取り崩し率や安全資産の比率を意識する必要があります。たとえば有名な「4%ルール」や、生活費と予備資金を分けて管理する「バケット法」は、多くの人に活用されている考え方です。

さらに、最近では無料で使えるシミュレーションツールやエクセルのテンプレート、アプリも豊富に揃っています。つまり、自分の年齢や家族構成に合わせて必要額を“見える化”すれば、老後への不安が数字で整理できるということですね。

2-1. 65歳で必要な貯蓄はいくら?年金前提・寿命・インフレ率で変わる

実は、必要な老後資金は「年金をいくらもらえるか」「何歳まで生きるか」「物価上昇がどのくらい続くか」で変わります。

シンプルに考えるなら、以下のポイントを押さえておくと安心です。

チェックすべき要素:

- 年金受給額(ねんきん定期便で確認可能)

- 寿命の想定(男性平均81歳・女性87歳)

- インフレ率(年1〜2%の物価上昇を見込むのが現実的)

ここが重要! 「2000万円不足」という数字は目安にすぎません。自分の年金額と生活水準を基準に「自分専用の必要額」を計算することが大切です。

2-2. 取り崩し率と安全資産比率|4%ルール/バケット法の基礎

老後資金は貯めるだけでなく、「どのくらいのペースで取り崩すか」も重要です。特に有名なのが「4%ルール」と「バケット法」です。

代表的な取り崩し戦略:

- 4%ルール:年間生活費を資産の4%以内に収めれば、30年程度は持続可能とされる

- バケット法:資産を「短期用(現金)」「中期用(債券)」「長期用(株式)」に分ける方法

ここが重要! 「貯めたお金をどう使うか」まで設計することで、老後破綻のリスクを下げられます。

2-3. 無料シミュレーションツール活用術|エクセル/アプリで簡単計算

「自分で計算するのは難しい…」と思っていませんか?実は、無料のツールやアプリを使えば誰でも簡単に老後資金のシミュレーションが可能です。

おすすめのシミュレーション方法:

- エクセルで作成:年金額・生活費・インフレ率を入力して自動計算

- 金融庁の公式ツール:信頼性の高い試算が可能

- 家計管理アプリ(マネーフォワード等):収支を自動反映して将来を見える化

ここが重要! 専門知識がなくても、シミュレーションツールを使えば「数字で不安を可視化」でき、具体的な行動に移せます。

老後資金の貯め方|NISA・iDeCo・企業DCをフル活用

老後資金を効率よく準備するには、税制優遇のある制度をフル活用することが近道です。特に「新NISA」「iDeCo」「企業型DC(企業型確定拠出年金)」は、節税と資産形成を同時に実現できる強力な仕組みです。

新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を組み合わせることで、長期積立と高成長株への投資をバランス良く行えます。一方、iDeCoや企業型DCは掛金が全額所得控除となるため、現役時代の税負担を減らしながら老後資金を積み立てられるのが大きな魅力です。

さらに「50代から始めても遅いのでは?」と思う方も多いですが、実はリスクを抑えた運用やリバランス戦略を活用すれば、短期間でも老後資金を増やすことは可能です。つまり、年齢や収入に合わせて制度を使い分けることで、老後資金準備は誰でも実践できるということですね。

3-1. 新NISAで老後資金を作る|つみたて/成長投資枠の使い分け

新NISAは、老後資金づくりに欠かせない制度です。非課税で投資ができるため、長期的に大きなリターンを期待できます。

新NISAのポイント:

- つみたて枠:低コストの投資信託で長期積立に最適

- 成長投資枠:ETFや個別株でリスクを取りたい人向け

- 非課税投資枠は生涯1,800万円まで利用可能

ここが重要! NISAは「非課税で投資を続けられる」強力な仕組み。特に20〜40代で始めれば老後までの複利効果が大きくなります。

3-2. iDeCo・企業型DCの節税効果|掛金控除と受取課税の基本

iDeCoや企業型DCは「掛金が全額所得控除」となるため、税負担を減らしながら老後資金を貯められます。

メリットの整理:

- 掛金は全額所得控除(節税効果大)

- 運用益も非課税(通常は課税される利益が非課税に)

- 受取時は退職所得控除や公的年金控除が使える

ここが重要! iDeCoは「節税+資産形成+年金上乗せ」の三拍子揃った制度。加入条件を確認してできるだけ早めに始めるのが得策です。

3-3. 50代からでも間に合う積立術|リスク調整とリバランスのコツ

「50代だからもう遅い…」と思っていませんか?実は、50代からでも積立は十分に効果があります。

50代からのポイント:

- 積立額を増やす(収入の多い時期を活用)

- リスクを抑えた運用(債券や安定型ファンドを多めに)

- 定期的にリバランス(リスク過多を避けるために配分を調整)

ここが重要! 50代からは「守りながら増やす」戦略がカギ。積立を止めず、リスクを調整しながら資産を守ることが老後の安心につながります。

老後資金の目安と平均支出|内訳から無駄を削る

老後資金を準備するうえで大切なのは、「毎月いくら必要か」を現実的に把握することです。平均的な生活費は独身か夫婦か、また持ち家か賃貸かによって大きく変わります。特に固定費(住居費・保険料・通信費)はライフスタイルに直結するため、無駄の有無を確認することが欠かせません。

さらに、医療費や介護費、交際費や娯楽費などは加齢とともに増える傾向があります。見積もりを誤ると「老後資金が足りない」という状況になりやすいため、平均支出データを参考にしつつ、自分の生活設計に合った数字を算出することが重要です。

最近では家計簿アプリやシミュレーションツールを活用することで、支出の可視化と削減ポイントの発見が簡単にできます。ここが重要! 老後の安心は「収入を増やす」だけでなく「支出を最適化する」ことで大きく変わるのです。

4-1. 一人暮らし/夫婦二人の月額目安|固定費(住居・保険・通信)を最適化

老後生活費の目安は以下のようになります。

- 一人暮らし:月12〜15万円程度

- 夫婦二人:月22〜28万円程度

その中でも大きいのが固定費です。

- 住居費:持ち家なら修繕費、賃貸なら家賃が継続負担

- 保険料:不要な保障を見直すだけで数千円〜数万円削減

- 通信費:格安SIMや光回線の見直しで大幅節約可能

ここが重要! 固定費の最適化は一度の見直しで長期間効果が続くため、老後資金づくりの即効性が高いポイントです。

4-2. 生活費の見積もりポイント|医療・介護・交際・娯楽の現実値

生活費は固定費以外にも「変動費」を見積もることが必要です。

具体的には以下の項目を意識しましょう。

- 医療費:加齢とともに増える傾向あり

- 介護費:突然の出費になりやすい(施設費用は月15万〜30万円が目安)

- 交際費:孫や友人との付き合いで意外と増える

- 娯楽費:趣味や旅行を楽しむ費用も忘れずに計上

ここが重要! 「生活費=最低限」だけでなく「楽しみのための費用」も含めた現実的な金額を設定することが安心につながります。

4-3. 支出の内訳と削減方法|サブスク整理・保険見直し・家計簿アプリ活用

老後資金を効率的に守るには、日常の支出を定期的にチェックすることが大切です。

見直しの具体例:

- サブスク整理:使っていないサービスを解約する

- 保険の見直し:加入中の保険が本当に必要かを再確認

- 家計簿アプリ活用:支出を自動で分類・グラフ化して無駄が一目でわかる

ここが重要! 「小さな出費の積み重ね」が老後資金を圧迫します。毎月の見直し習慣が、将来の安心をつくる第一歩です。

老後の収入設計|年金・退職金・資産運用を組み合わせる

老後資金を安定させるには、**「収入源をどう組み合わせるか」**がカギになります。中心となるのは公的年金ですが、それだけに頼るのはリスクが高いですよね。そこで私的年金(iDeCoや企業年金)、退職金、さらには資産運用を上手に取り入れることで、安心できるキャッシュフローを確保できます。

例えば、年金は「繰下げ受給」によって受給額を増やせますし、退職金も一時金で受け取るか年金方式にするかで税制メリットが変わります。また、老後の支出を補うために投資信託や配当株といった運用益を取り入れるのも有効です。

ここが重要! 老後の収入は一つに依存せず、複数の仕組みを組み合わせて設計すること。これにより「収入の安定化」と「税金の最適化」を同時に実現できるのです。

5-1. 公的年金と私的年金の違い|受給開始年齢の戦略と繰下げの効果

老後の収入の柱はやはり年金です。

- 公的年金:国民年金+厚生年金(受給額は加入歴による)

- 私的年金:iDeCo・企業型DC・民間保険の年金型商品

さらに、公的年金は受給開始を65歳から70歳に繰下げると、最大42%増額されます。

ここが重要! 公的年金を「いつから受け取るか」で老後資金の余裕度が大きく変わるため、ライフプランに応じた戦略が必要です。

5-2. 退職金が老後資金に与える影響|一時金or年金受取の税制比較

退職金は大きな資金源ですが、受け取り方によって税金が変わります。

- 一時金受取:退職所得控除が使え、税負担が軽い

- 年金受取:雑所得として課税されるが、分散して受け取れる

ここが重要! 「退職金をどう受け取るか」で老後の税負担が変わります。シミュレーションして最適な方法を選びましょう。

5-3. 家計調査の活用法|収入/支出ギャップの把握と埋め方

老後資金の設計で見落としがちなのが「収入と支出の差額」を定期的に把握することです。

やるべきこと:

- 年金や退職金を含めた収入を確認

- 固定費・変動費を見積もり

- ギャップ(赤字部分)を把握して運用や副収入で補う

ここが重要! 「老後資金は足りるか?」を数字で把握することが不安解消の第一歩です。家計調査や家計簿アプリを活用しましょう。

介護費用のリアルと備え|「想定外」を想定する

老後資金の中で見落とされがちなのが、介護費用の備えです。実は、介護は突然始まることが多く、「まだ先の話」と思っているうちに一気に支出が膨らむケースも少なくありません。平均すると介護は4〜5年ほど続くとされ、在宅介護か施設介護かによって費用も大きく変わります。

介護保険制度があるとはいえ、自己負担は必ず発生します。さらに施設の種類や地域によって費用に差が出るため、事前に知識を持っておくことが大切です。特に都市部の有料老人ホームは高額になる傾向があり、早めの検討が安心につながります。

ここが重要! 「想定外」を想定して、介護保険+貯蓄+給付を組み合わせる備えをしておくこと。これにより、老後の家計が崩れるリスクを最小限に抑えられます。

6-1. 介護発生前に知るべきこと|要介護リスクと期間の目安

実は、65歳以上の約5人に1人が要介護認定を受けています。

さらに介護期間の平均は 4年〜5年 と言われ、長い人では10年以上になるケースもあります。

- 要介護リスクは年齢とともに上昇

- 認知症や転倒がきっかけになることが多い

- 長期化すると「医療+生活費+介護費」が重なる

ここが重要! 「自分や家族は大丈夫」と考えず、誰にでも起こり得るリスクとして備えることが安心につながります。

6-2. 介護保険サービスの使い方|自己負担・施設選び・地域差

介護費用は「介護保険」で一部カバーできますが、自己負担も発生します。

- 在宅介護:1〜3万円程度/月(自己負担1割〜3割)

- 施設介護:特養で10〜15万円/月、有料老人ホームでは20〜30万円/月以上

さらに、地域差や施設の種類で大きく費用が変わります。

ここが重要! 介護保険サービスを正しく理解し、自宅・施設どちらを選ぶかで将来の負担が大きく変わることを知っておきましょう。

6-3. 平均費用の把握と準備法|介護保険+貯蓄+給付の組合せ

介護費用の総額は、平均で 約500万円〜600万円 といわれています。

準備の方法は以下の組み合わせが現実的です。

- 介護保険の給付:基本部分をカバー

- 貯蓄:不足分を補う

- 民間の介護保険や給付金:リスク分散の手段

ここが重要! 公的保険に依存せず、貯蓄や保険を組み合わせて備えることが安心な老後を支える鍵です。

老後資金を増やす投資法|リスクを見える化して味方に

老後資金を守るだけでなく、効率的に増やす投資戦略も重要です。預貯金だけではインフレに対応できず、実質的な資産価値が目減りしてしまう可能性があります。そのため、不動産投資や投資信託、株式・債券を組み合わせた分散投資を考えることが欠かせません。

しかし「投資は怖い」と感じる人も多いですよね。実は、リスクを正しく理解してコントロールすれば、資産形成の大きな味方になります。例えば、インデックス投資は長期・積立・分散を徹底することで安定的に資産を増やせる方法として人気です。

また、不動産投資には空室や修繕といったリスクがある一方、安定収入の確保につながるメリットもあります。さらに、株式と債券の比率を調整したポートフォリオ設計によって、リタイア後の取り崩し戦略も柔軟に行えます。

ここが重要! 老後投資は「リスクを避ける」ではなく「リスクを見える化してコントロールする」こと。これが安心して資産を増やすための第一歩です。

7-1. 不動産投資のメリット/デメリット|空室・金利・修繕のリスク管理

不動産投資は家賃収入が得られる点で魅力がありますが、リスクも見逃せません。

- メリット:インフレに強い、安定収入を得やすい

- デメリット:空室リスク、金利上昇、修繕費の負担

ここが重要! 不動産投資は「長期保有前提」で考え、リスクを織り込んだ資金計画が欠かせません。

7-2. 積立投資の王道|インデックス/バランス型・長期分散の効果

実は、多くの投資家が実践しているのが「積立×長期×分散」というシンプルな戦略です。

- インデックス投資:世界株やS&P500など幅広く分散

- バランス型投資信託:株式+債券を自動的に分散

- ドルコスト平均法:価格変動リスクを平準化

ここが重要! 積立投資は「ほったらかし」で資産形成できる王道戦略。特に老後資金づくりに向いています。

7-3. リスク別ポートフォリオ例|60/40・債券多め・取り崩し期の再設計

老後資金運用では「どのくらいリスクを取るか」を決めることが重要です。

ポートフォリオ例:

- 標準型(60/40):株式60%+債券40%

- 安定型(債券多め):株式30%+債券70%

- 取り崩し期:現金比率を増やし、暴落リスクに備える

ここが重要! 「資産配分=リスク管理」です。年齢やライフステージに応じてポートフォリオを見直しましょう。

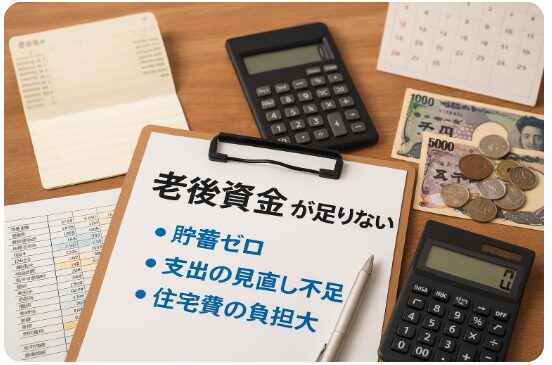

「老後資金が足りない」の現状と解決策|今日からできること

「老後資金が足りない」と不安を抱えている人は少なくありません。実際に金融庁の報告でも、年金だけでは生活費が不足する可能性が指摘されており、今のうちから対策を始めることが欠かせません。特に、貯蓄ゼロや支出の可視化不足、住宅費の負担過大といった要因が資金不足を招く典型例です。

では、どうすれば不足を解消できるのでしょうか?答えはシンプルで、収入を増やす・支出を減らす・資産を運用するという三位一体の取り組みです。副業によるプラス収入、節税制度の活用、投資信託やNISAでの積立運用を組み合わせることで、老後資金の不足は計画的に補えます。

さらに忘れてはいけないのがインフレの影響です。物価上昇を踏まえた実質的な資産管理を行い、現金比率と投資資産のバランスを最適化することが将来の安心につながります。

ここが重要! 老後資金の不足は「今からの行動」で改善できます。大切なのは早めに問題点を把握し、できることから一歩踏み出すことです。

8-1. 不足の原因分析|貯蓄ゼロ・可視化不足・過大な住居費

実は、老後資金不足の多くは「見える化ができていないこと」が原因です。

- 貯蓄ゼロ世帯:生活費をすべて消費に回してしまう

- 収支の可視化不足:何にいくら使っているか把握できていない

- 住居費の過大負担:ローンや高額家賃が老後まで続く

ここが重要! まずは現状把握が第一歩。家計簿アプリなどで支出を「見える化」するだけでも改善が始まります。

8-2. 収入UP×支出DOWN×運用の三位一体策|副業/節税/積立

老後資金を増やすには、単に「節約」だけでなく、収入・支出・運用の3つを組み合わせることが大切です。

- 収入UP:副業・スキルアップでキャッシュフローを増やす

- 支出DOWN:固定費の削減、不要な保険やサブスクの見直し

- 運用:NISA・iDeCoで長期積立投資を行う

ここが重要! 節約だけでは限界があるので、収入UPと投資を組み合わせるのが現実的な解決策です。

8-3. インフレ率を織り込む重要性|実質リターン志向と現金比率の最適化

老後資金不足のもう一つの原因は「インフレの影響を考慮していないこと」です。

- インフレで物価が上がれば、同じ貯金では生活が苦しくなる

- 現金比率が高すぎると資産価値が目減りする

- 株式や不動産など、インフレに強い資産を組み込む必要がある

ここが重要! 老後資金対策では「名目額」ではなく、実質リターンを意識することが大切です。

老後の「楽しみ」も予算化|趣味・旅行・学びを無理なく叶える

老後の生活では「生活費の確保」だけでなく、趣味や旅行、学びといった楽しみのための予算づくりも欠かせません。お金の不安ばかりを意識すると、充実した時間を過ごせなくなってしまいますよね。だからこそ、早い段階から「余暇費用」を計画に組み込むことが大切です。

例えば、趣味や旅行にかける年間予算をあらかじめ設定し、メリハリのある支出を意識すれば満足度はぐっと高まります。また、シニア世代にとってリスキリングや教養への投資は、健康維持や社会参加の手段としても有効です。

さらに、各種シニア割引や公共サービスを活用すれば、節約しながら楽しみを実現できます。ここが重要! 老後資金を「守る」だけでなく「楽しむ」ために、趣味や旅行、学びも含めた予算設計を行うことが、豊かなセカンドライフのカギとなるのです。

9-1. 趣味・旅行の年間予算づくり|メリハリ消費で満足度を最大化

実は、趣味や旅行は「予算を決めて計画的に使う」ことで満足度が高まります。

- 年間いくら使うかをあらかじめ設定

- メリハリをつけ、使うときは思い切って楽しむ

- シニア割や早割を活用すればお得に旅行可能

ここが重要! 趣味や旅行は「我慢する」よりも「予算化して楽しむ」が正解です。

9-2. リスキリング/教養費の位置づけ|心身の健康と社会参加

老後も「学び」に投資する人は増えています。

- リスキリング:デジタルスキルや語学で副収入の可能性

- 教養費:趣味の講座や読書で知識を深める

- 社会参加:地域活動やボランティアで人とのつながりを持つ

ここが重要! 学びは「脳の健康」や「社会的つながり」に直結し、生活の質を高めてくれます。

9-3. シニア向けサービス活用術|割引・公共サービス・地域活動で賢く節約

老後の楽しみを広げるために、賢くサービスを使いこなしましょう。

- シニア割引:交通機関・映画館・旅行ツアーなどでお得

- 公共サービス:図書館・公民館講座・地域サークルを活用

- 地域活動:低コストで充実感が得られる

ここが重要! お金をかけなくても楽しめる選択肢はたくさんある。賢く節約しながら楽しみを増やすのが老後の暮らしのコツです。

結論

老後資金の準備は「難しい」「不安だ」と思われがちですが、実はステップを踏めば誰でも取り組めます。今回の記事では、必要額の目安を知る→シミュレーションする→NISAやiDeCoを活用して積立を行う→収入と支出のバランスを整える という流れを解説しました。

特に、新NISAやiDeCoは税制メリットが大きく、早く始めるほど効果が高まる 仕組みです。さらに生活費の見直しや、ふるさと納税・保険活用なども合わせることで、資金計画はグッと現実的になります。

また、老後は「守る」だけでなく「楽しむ」ことも大切です。趣味や旅行、学びの費用も含めた予算設計をしてこそ、豊かなセカンドライフが実現します。ここが重要! 老後資金は「貯める・増やす・使う」をバランスよく行うことで不安が安心に変わります。

まずは今日から、収入と支出を見える化し、積立をスタートしてみましょう。一歩踏み出せば、未来の安心と自由な暮らしが手に入ります!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント