近年、「格差社会」という言葉をよく耳にするようになりましたよね?

実は、日本でも中間層の崩壊や収入格差、教育や医療の不平等が静かに深刻化しているんです。

本記事では、格差社会の定義から日本の現状、そしてその原因や未来への影響までをわかりやすく解説します。

さらに、健康格差や地域格差、格差是正のための政策や市民活動、個人ができる具体的な対策にも触れます。

「今の生活に不安がある…」という方にも、今日から始められる対策や情報が満載です。

この記事を読むことで、格差社会の構造を理解し、自分と家族の未来を守る第一歩を踏み出せます!

格差社会とは何か?日本の現状とその影響を簡単解説

「格差社会ってよく聞くけど、実際どんな意味?」と思ったことありませんか?

実は、今の日本では収入・教育・医療・住環境など、あらゆる面での不平等がじわじわと広がっているんです。

この章では、格差社会の意味や特徴をわかりやすく解説し、日本における現状とその深刻な影響をデータとともに紹介します。

かつて「一億総中流」と言われた時代から、なぜ格差が広がってしまったのか? その背景も掘り下げていきます。

この記事を読むことで、今の社会構造を正しく理解し、将来に備えるための知識が手に入りますよ!

1-1: 格差社会とは?わかりやすい定義と特徴

格差社会とは、収入・教育・生活環境などの面で個人や家庭の間に大きな差がある社会のことを指します。

つまり、お金持ちと貧困層の格差が広がって、中間層が少なくなる構造ですね。

特徴としては、以下のような点が挙げられます:

- 高所得者と低所得者の生活レベルの差が大きい

- 教育や医療などの機会に差がある

- 経済的に不安定な層が増えていく

ここが重要!

格差が広がることで、社会全体の安定や成長が妨げられる可能性があるんです。

1-2: 日本の格差社会の現状と問題点をデータで解説

日本は一見「平等な社会」と言われることもありますが、実際には見えにくい格差が存在しています。

たとえば、厚生労働省のデータでは「相対的貧困率」が年々高まっている傾向にあります。

■注目ポイント:

- 相対的貧困率(2018年)は約15.4%

- 母子家庭や高齢者世帯の貧困率が特に高い

- 地域によって生活水準や賃金にも差がある

「生活はなんとかしてるけど、将来が不安…」という声が増えているのも、格差が原因のひとつなんです。

1-3: 格差社会の歴史的背景と「一億総中流」の終焉

かつての日本は「一億総中流社会」と呼ばれ、誰もが中間層を意識して生活していましたよね。

しかしバブル崩壊後の経済低迷や、雇用の非正規化により、中流意識は徐々に崩れていきました。

背景には以下のような流れがあります:

- 1990年代:バブル崩壊による雇用不安の拡大

- 2000年代:非正規雇用が急増

- 2020年代:物価高と賃金の伸び悩みが追い打ち

つまり、かつての「安定した暮らし」は今や過去のものとなり、新しい格差構造が定着しつつあるということなんです。

なぜ格差社会は拡大するのか?原因と背景

格差社会が進んでいるのはわかっていても、「なぜこんなに広がってしまったの?」と疑問に感じる方も多いはず。

実はその背景には、賃金格差や非正規雇用の増加、教育格差、そして少子高齢化など複数の要因が複雑に絡んでいるんです。

この章では、経済的な格差が生まれる仕組みや、教育環境の違いが将来に与える影響、そして人口構造の変化が格差をどう加速させるのかを具体的に解説します。

「なぜ自分の生活が苦しくなってきたのか」を知ることで、これからの対策や選択肢が見えてくるはずです!

2-1: 経済格差の原因となる賃金格差・雇用問題の実態

まず最も大きな要因が、賃金格差と雇用の不安定さです。

正社員と非正規社員の給与差は年々広がっていて、生活の格差にもつながっています。

たとえば:

- 正社員の平均年収:約500万円

- 非正規労働者の平均年収:約200万円

さらに、若年層の非正規率も高くなり、「安定した生活を築けない」という声が増えています。

ここが重要! 雇用の質が落ちれば、将来の格差も大きくなるというわけです。

2-2: 教育格差が生む社会問題と将来的な影響

教育の機会が家庭の収入に左右されるようになってきています。

つまり、「裕福な家庭ほど良い教育を受けられる」構図が強まっているんですね。

具体的には:

- 塾・予備校などの費用負担ができない世帯の学力格差

- 大学進学率の地域差・家庭環境の影響

- 教育投資が将来の収入差につながる傾向

このまま放置すると、貧困の連鎖が続きやすくなることが懸念されます。

2-3: 少子高齢化と日本の格差社会の深刻化の関係性

少子高齢化も、格差社会の拡大に拍車をかけています。

高齢者の生活支援が必要になる一方で、現役世代の負担が重くなるからです。

影響としては:

- 高齢者の年金や医療費負担が増える

- 若年層の税負担・社会保障費が増加

- 子育てや教育への支援が後回しになる

つまり、「支える側」が減り「支えられる側」が増えることで、格差と不満が両方広がるわけですね。

中間層が減少するとどうなる?格差社会への影響

「中間層の減少」がニュースで取り上げられることが増えてきましたよね。

実はこの変化こそが、日本の格差社会をより深刻にしている重要な要因なんです。

中間層が減ると、消費が落ち込んだり、社会の安定性が揺らいだりと、私たちの暮らしにもじわじわ影響が広がります。

この章では、**なぜ中間層が減っているのか?そして、それが引き起こす問題や必要な支援策は何か?**をわかりやすく解説します。

「自分は関係ない」と思いがちですが、実は誰にとっても他人事ではないテーマなんです。

3-1: 中間層が消失していく原因と具体的課題

中間層が減っている背景には、以下のような理由があります:

- 年収300~500万円層の減少

- 正社員の減少と非正規雇用の増加

- 中小企業の賃金低下と倒産リスク

これにより、「生活はできるけど、将来が見えない」という層が増加中。

ここが重要! 中間層の消失は、社会全体の安定にも悪影響を与えるんです。

3-2: 中間層減少で起きる社会問題とその具体例

中間層が減ると、次のような問題が発生します:

- 消費が冷え込む → 経済全体が低迷

- 教育・住宅などにお金をかけられない層の拡大

- 自己責任論の拡大による社会的孤立

つまり、貧困層の拡大と、格差の固定化が進むという負のスパイラルに陥ってしまうんですね。

3-3: 中間層を支援するための政策・制度の必要性

中間層を守るには、政策的な後押しが不可欠です。

たとえば以下のような取り組みが効果的です:

- 給与水準を底上げするための賃金補助

- 教育費の無償化・奨学金制度の強化

- 住宅・子育て支援の拡充

こうした対策を取ることで、中間層の再構築が可能になります。

結果として、社会全体の安定と成長にもつながるというわけです。

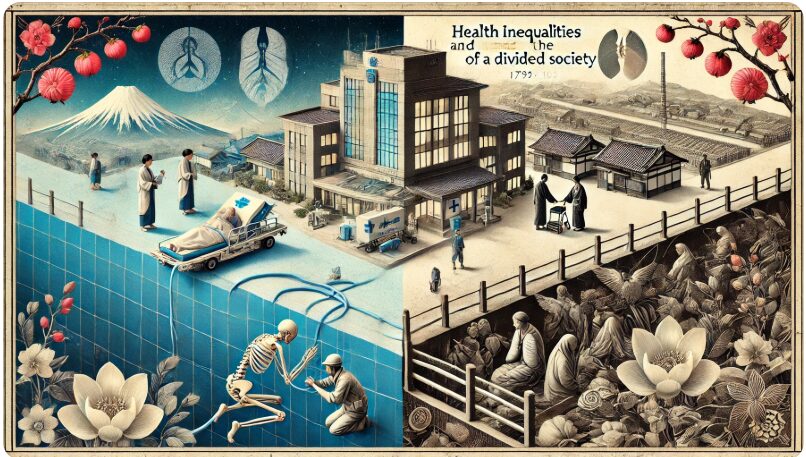

日本社会に広がる健康格差の実態と影響

格差社会というとお金の話が中心と思われがちですが、実は**「健康格差」も深刻な問題**になっています。

所得や地域、学歴などによって、受けられる医療や健康状態に大きな差が生まれているのが現実です。

この章では、健康格差の具体例や原因、医療制度が抱える課題を解説しながら、私たちにどんな影響があるのかをわかりやすく紹介します。

さらに、今後の改善策や私たちができることにも触れていきます。

「健康は誰にとっても平等なはず」――そう思っていたら、ぜひ一度チェックしておきたい内容です。

4-1: 健康格差とは何か?具体的な事例で理解する

健康格差とは、経済状況や学歴、居住地域などによって健康状態に差が出る現象のことです。

たとえば以下のようなケースがあります。

- 低所得者層の生活習慣病リスクが高い

- 地方では医療機関が少なく、受診機会が限られる

- 単身高齢者が医療費を理由に通院を控える

つまり、**「生まれ育ちや環境で寿命や健康が変わる」**ということですね。

4-2: 格差社会における医療制度の問題点を解説

日本の医療制度は基本的に「国民皆保険」ですが、そこにも見えない壁があるんです。

たとえば:

- 自己負担3割でも、医療費を払えない人が増加

- 地方では医師不足・病院減少によるアクセス困難

- 精神科・在宅医療など支援が行き届かない分野も多い

ここが重要! 医療へのアクセスに格差があると、結果として「健康寿命」にも差が出てしまいます。

4-3: 健康格差社会への具体的な処方箋と改善策

ではどうすれば、この健康格差を少しでも縮められるのでしょうか?

以下のような対策が注目されています。

- 自治体による無料健診や健康支援プログラムの充実

- 在宅医療や地域包括ケアの推進

- 教育機会と健康リテラシーの向上支援

つまり、**「健康格差=社会の構造問題」**と捉え、国・自治体・企業が連携することが重要なんですね。

経済格差がもたらす生活の質とストレス問題

経済格差が広がると、「生活の質」にどんな影響が出るのでしょうか?

実は、収入の差は日々の暮らしだけでなく、心の健康や将来への安心感にも直結しているんです。

この章では、所得格差によって生活レベルがどのように低下するのか、さらに経済的な不安が引き起こすストレスの実態を掘り下げます。

また、格差社会の中でも、生活の質を保ち、心を安定させるための具体的な対策についてもご紹介。

「収入はすぐに増やせないけど、生活は少しでも快適にしたい」

そんな方にとって、きっと役立つヒントが見つかります!

5-1: 所得格差と生活水準の低下が意味すること

日本では、中間層の縮小とともに生活水準の差が拡大しています。

- 収入が低いと、住居・食事・教育など生活の質に直結

- 雇用の不安定さから将来設計が立てられない

- 労働時間が長くなり、余暇の時間が減る傾向に

つまり、「生きるだけで精一杯」な人が増えているのが現実なんです。

5-2: 経済格差が心理的ストレスに及ぼす影響

実は、経済的不安はメンタルヘルスにも大きな影響を与えるんです。

- 経済的困窮と「うつ病」の関連性は明確

- 「自己肯定感の低下」や「孤立感」の増加

- SNSや社会の目による劣等感・焦燥感も深刻

ここが重要! 所得の差は、心の健康にも深く関係しているということですね。

5-3: 格差社会でも生活の質を向上させる方法

とはいえ、収入が少ないからといってすぐに生活の質を諦める必要はありません。

以下のような工夫で、**「できる範囲の満足感」**を得ることも可能です。

- 固定費を見直す(家賃・通信費・サブスク)

- 支援制度(住民税非課税世帯向けなど)を活用

- 公共施設や地域サービスの積極利用

さらに、分散投資や副業で収入源を増やす行動もおすすめですよ!

地域や国による格差社会の違いと日本の位置付け

格差社会と聞くと都市と地方の違い、または国ごとの違いも気になりますよね。

実は、日本国内でも地域によって収入・教育・医療環境に大きな差があるのが現状です。

この章では、地域格差とは何か、そして日本国内の実態を詳しく解説します。

さらに、世界各国と比べたときの日本の位置付けや、地域間格差をなくすために行われている政策や事例についても紹介します。

「自分の地域は大丈夫?」と気になった方は必見!

今後の暮らし方や移住のヒントとしても参考になる内容です。

6-1: 地域格差の意味と日本国内の実態を解説

地域格差とは、住む地域によって受けられるサービスや生活の質に差が出る状態のことです。

具体的には…

- 医療機関が少ない地方では通院が困難

- 教育機会の差(塾・高校・大学進学率の違い)

- 公共交通の不便さによる移動の制限

つまり、「どこに住むか」で人生の選択肢が変わるということなんですね。

6-2: 世界の格差社会ランキングから見た日本の現状

OECDなどのデータをもとにした**「ジニ係数(所得格差の指標)」**によると、

日本は他国と比べても中程度の格差水準にありますが、年々ジワジワ上昇傾向にあります。

- アメリカやイギリスは格差が大きいが、富裕層の社会貢献も活発

- 北欧諸国は税制と福祉が充実し、格差が抑制されている

- 日本は福祉・再分配機能が弱く、自己責任社会の傾向が強い点に課題あり

ここが重要! 世界の国々と比較して、日本がどこに位置しているかを知ることが、解決への第一歩です。

6-3: 地域間格差を改善するための政策と取り組み事例

政府や自治体も、地域格差解消に向けていろいろな対策を進めています。代表的なものは以下の通り:

- 地方創生交付金によるインフラ整備

- リモートワークや移住支援制度の充実

- 地方大学の強化・若者の定着支援策

地方の活性化が格差是正のカギ。

地方に住んでいても、都市と同じような生活の質を保てる社会づくりが求められています。

格差社会をなくすための具体的な解決策と政策

格差社会は自然に解消されるものではありません。

政府・自治体・民間の連携と、具体的な政策・制度の実行が必要不可欠なんです。

この章では、格差是正のために求められる政策の方向性、特に教育格差をどう改善するか、そして注目される「ベーシックインカム」の可能性について解説します。

どれも今後の日本社会を大きく左右するテーマです。

「一人ひとりが安心して暮らせる社会にするには?」

そんな疑問に、現実的なヒントを与えてくれる内容になっています!

7-1: 格差是正のために求められる政策や制度提案

まず必要なのは、「再分配機能の強化」。

つまり、所得や資産を一部再分配し、社会全体のバランスを整える政策です。

具体的には:

- 累進課税強化による富裕層への適正課税

- 生活保護や失業給付の制度見直し

- 雇用の安定化と最低賃金の引き上げ

ここが重要! お金の流れを整え、再スタートがしやすい社会にすることが格差是正の土台なんですね。

7-2: 教育格差を改善する方法とその重要性

教育は、**世代を超えた格差を断ち切る「鍵」**となる分野です。

なぜなら「学びの機会」が、将来の収入や生活の質を大きく左右するからです。

有効な対策としては:

- 無償教育や給付型奨学金の拡充

- デジタル教育環境の地域間格差是正

- 放課後支援や学習塾費用の補助制度

つまり、誰でも学べる環境があれば、人生を切り開けるんです。

7-3: ベーシックインカム導入のメリットと可能性を探る

近年注目を集めているのが「ベーシックインカム(最低所得保障)」の導入です。

- 毎月一定額を全員に支給し、最低限の生活を保証

- 失業や病気でも焦らず立て直しやすくなる

- 消費や挑戦の余裕が生まれ、経済全体の活性化にもつながる

ただし、財源の確保や社会保障とのバランスが課題とも言われています。

実験的に導入している国もあり、日本でも今後の議論が注目されています。

格差社会・不平等を改善するための取り組み事例

格差社会の問題は、すでに多くの場面で取り組みが始まっています。

実は、政府だけでなく企業や市民もそれぞれの立場から解決に向けた行動を起こしているんです。

この章では、国が行っている政策の具体例、企業が格差是正に取り組む実践事例、そして市民活動が果たす役割について紹介します。

どの事例も、「自分も何かできるかも」と思えるヒントが詰まっています。

社会全体で格差をなくすには、一人ひとりの意識と行動がカギ。

前向きな動きや成功例を知って、ぜひ希望を持って読み進めてください。

8-1: 政府が行う格差社会改善の施策とその効果

政府は、格差是正に向けて以下のような取り組みを行っています。

- 児童手当や高等教育の無償化

- 最低賃金の引き上げ

- 地域活性化を目的とした地方創生施策

- 働き方改革によるワークライフバランス改善

ここが重要!

これらの施策は特に「教育」「雇用」「地域支援」に効果を発揮しやすく、

長期的な格差解消につながる重要な一歩となっています。

8-2: 民間企業が格差社会改善に取り組む具体的な事例

企業も社会的責任(CSR)の一環として、格差対策に取り組んでいます。

例としては:

- 大手企業による奨学金支援やインターン制度の提供

- 働きにくさを抱える人向けのダイバーシティ雇用

- 地方の特産品を活かした地元経済の支援プロジェクト

つまり、利益だけでなく「社会への還元」も重視する姿勢が、企業イメージ向上にもつながっているんです。

8-3: 格差改善に向けた市民活動とその重要な役割

実は、草の根の市民活動が格差解消に大きく貢献しています。

例えば…

- 子ども食堂や学習支援ボランティア

- NPOによるホームレス支援や就労支援

- 市民団体による政策提言や署名活動

こうした活動は行政では手の届かない部分を補完し、地域のセーフティネットとして機能しています。

あなたもできることから始められる!

共感できるテーマに参加してみるだけでも、立派な社会貢献です。

格差社会が示す日本の未来と私たちにできること

格差社会は決して他人事ではなく、私たち一人ひとりに影響する問題です。

今後の日本では、人口減少や経済構造の変化によって格差の拡大がさらに進む可能性があります。

しかし、未来は私たちの選択で変えられます。

小さな行動や学びが、格差を是正する第一歩になるんです。

この章では、将来の日本が直面する課題と展望を踏まえ、

「今からできること」や「個人で備える戦略」、

さらには格差社会を生き抜くための分散投資や生活防衛術について具体的に紹介します。

未来に不安を感じる人こそ、必見の内容です!

9-1: 日本の格差社会は今後どうなる?将来の展望と課題

日本の格差は、人口減少・高齢化・デジタル格差など複数の要因で今後も拡大する可能性があります。

予想される未来は以下のような傾向です:

- 高齢者と若者の資産差が拡大

- 地域間のサービス格差が深刻化

- 教育・医療の格差が生活全般に影響

つまり、今行動しないと「持つ者」と「持たざる者」の分断がより進む未来が待っているということです。

9-2: 格差社会を改善するために個人でできる具体的な行動

「自分一人に何ができるの?」と思うかもしれませんが、小さなアクションの積み重ねが社会を動かします。

具体的には:

- 選挙で格差是正を訴える候補者を応援する

- 寄付やボランティアで困っている人を支援する

- SNSで正しい情報をシェアして広げる

ここがポイント! 無理のない範囲で関わるだけでも、社会に与える影響は確かにあるんです。

9-3: 格差社会を生き抜くための戦略と分散投資などの対策

最後に、「自分の生活を守る」視点も忘れてはいけません。

格差社会で生き抜くには…

- 収入源を1つに絞らない(副業やスキルアップ)

- 分散投資で将来に備える(株・投資信託・NISAなど)

- 自己投資として、学びに時間とお金を使う

つまり、「備える力」こそが個人の最大の武器になります。

格差社会でも「選択肢を持てる人」になるために、今からできる準備を始めましょう。

結論

日本の格差社会は、経済・教育・医療・地域など多方面で拡大し続けています。とくに中間層の減少や健康格差、雇用の不安定化などが複雑に絡み合い、生活の質や未来への希望に深刻な影響を与えているのが現状です。

しかし、正しい知識と行動によって、私たち一人ひとりにも対策は可能です。教育への投資や情報格差の解消、資産形成の工夫、社会制度の活用など、「自分にできること」から始めることが鍵となります。

また、政府や企業・市民が連携して公平な仕組みをつくる努力も必要不可欠です。社会全体で格差を是正する意識が広がれば、次世代に希望ある未来を残すことができます。

今日からできることは、小さな知識を得て、行動すること。

情報を学び、自分の立場を守る力を身につけることで、格差社会を生き抜く力が身につきます。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント