「社用車を法人名義で買うと節税になるって聞くけど、本当にお得なの?」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、法人の車両購入がどのように税金対策になるかを徹底解説します。

車両の購入費・維持費の経費計上や、減価償却、即時償却の制度活用、

さらにはリースやローンとの比較、法人税・消費税の損金処理なども網羅。

個人名義との違いや、税務署に否認されないための注意点まで、

初心者でもわかるように会話調&スマホ最適化で読みやすく整理しています。

社用車を「節税ツール」として賢く活用したい方は必見です!

法人名義の社用車購入でできる税金対策とは?

法人名義で社用車を購入すると、購入費や維持費を「経費」として処理できるため、税金の負担を大きく減らせるんです。

実際に、ガソリン代・保険料・車検・修理費・駐車場代などもすべて損金算入が可能となり、節税効果は非常に大きくなります。

さらに、法人税や消費税の仕組みを理解すれば、減価償却や仕入控除などの税務テクニックも活用できるようになります。

また、個人事業主やサラリーマンが同じように車を使っても、節税できる範囲や制度が大きく異なるため、法人ならではの特典を正しく押さえておくことが重要です。

「車を使って節税したい」と考えるすべての経営者に必須の知識を、ここから詳しく解説します!

1-1. 車購入費・維持費を経費計上するメリット(ガソリン代・保険料・車検費用)

実は、法人名義で車を購入すると本体価格だけでなく、維持費もまるごと経費計上できるんです!

たとえば以下のような費用が対象になります。

- 車両の購入費(減価償却対象)

- ガソリン代(業務使用分)

- 自動車保険料(任意・自賠責)

- 車検・修理代

- タイヤやオイル交換費

📌 すべて業務で使っているという前提が必要です。

ここが重要!

→ 経費にできる項目は「業務との関連性」がカギ。プライベート利用分は除外しましょう!

1-2. 法人税・消費税を軽減できる仕組み(損金算入と節税ロジック)

「なぜ経費になると税金が安くなるのか?」という疑問もありますよね。

簡単に言えば、経費にできれば法人の「利益」が減るため、課税対象となる法人税が軽くなるという仕組みです。

- 車両購入費は減価償却により毎年分割で費用化

- 維持費はそのまま損金(経費)として処理可能

- 消費税の課税事業者なら、支払った消費税の一部を控除可能

つまり、利益を圧縮して課税額を下げるのが節税の基本ロジックですね。

ここが重要!

→ 車両代は即時償却や一括償却資産の特例が使えるケースも!購入時期や金額によって変わるので要チェックです。

1-3. 個人事業主・サラリーマンの「車で税金対策」との違い

「個人でも同じように車で節税できるのでは?」と思った方も多いはず。

確かに個人事業主でも一部経費化できますが、法人名義のほうが圧倒的に自由度が高く、節税効果も大きいんです。

✅ 個人の場合:

- 経費化できるのは業務使用分のみ(使用割合の証明が必要)

- 減価償却の上限額が厳しい

- 消費税控除はできない(免税事業者が多いため)

✅ 法人の場合:

- 購入費も維持費も広範囲で経費化

- 法人税・消費税の両方で節税可能

- 保険料や車検代も計上しやすい

ここが重要!

→ サラリーマン副業や小規模法人でも、法人名義の社用車は強力な節税武器になります!

節税効果を最大化する条件とポイント

社用車を購入するだけでは、必ずしも大きな節税にはつながりません。

最大限の節税効果を得るには、「業務使用割合」「減価償却の正しい処理」「法人化のタイミング」などをしっかり押さえる必要があるんです。

たとえば、プライベート利用と業務利用を明確に分けて記録することで、税務署に否認されるリスクを防げます。

また、即時償却や一括償却資産の制度を使えば、購入初年度に大きな経費計上も可能になります。

さらに、社用車の購入は、役員報酬や賞与のバランス調整にも影響する節税戦略の一部です。

制度を正しく活用すれば、経費の圧縮だけでなく、キャッシュフローの改善にもつながります!

2-1. 税務署に否認されないための「業務使用割合」と証拠管理

実は、車を経費にするためには「仕事でどれだけ使ったか」を明確に証明できることが重要なんです!

プライベート利用が混ざっていると、税務署から経費否認されるリスクがあります。

📌 証拠として役立つものは以下のとおり:

- 走行距離記録(トリップメーター管理など)

- 日報や運行記録表

- カーナビの履歴やガソリンレシート

- 駐車場・ETC利用記録

ここが重要!

→ 業務使用割合を7割以上に保ち、証拠も日常的に残すのが理想。税務署対策にも効果的です!

2-2. 減価償却の計算方法と即時償却・一括償却資産の活用

「減価償却って難しそう…」と感じる方も多いですよね。

でも安心してください、基本をおさえれば意外とカンタンなんです!

車両の購入費用は、原則として6年の法定耐用年数に基づいて、毎年一定額を費用化(償却)します。

ただし、下記の制度を活用すれば節税スピードを上げられます。

- 30万円未満の少額資産は一括経費化OK(少額減価償却資産の特例)

- 青色申告であれば即時償却できる特例もあり

- 新車・中古車で耐用年数が変わるので要注意

ここが重要!

→ 節税重視なら、中古軽バン+青色申告+30万円未満で一括償却の組み合わせが最強!

2-3. 法人化のタイミングと役員報酬・賞与とのバランス

車の購入と合わせて節税を狙うなら、「法人化のタイミング」もカギになります。

なぜなら、個人の所得税と法人税の税率が異なり、高所得者ほど法人化の恩恵が大きくなるからです。

また、以下のように役員報酬とのバランス調整もポイントになります。

- 社用車の経費化で法人の利益を圧縮

- 役員報酬を抑えて個人の所得税も軽減

- ボーナス(賞与)は事前確定届出があれば節税に活用可能

ここが重要!

→ 法人の利益=車で圧縮、個人の報酬=控除活用で最適化。全体設計が節税効果の決め手です!

社用車購入の手続き・確定申告・経理処理の実務

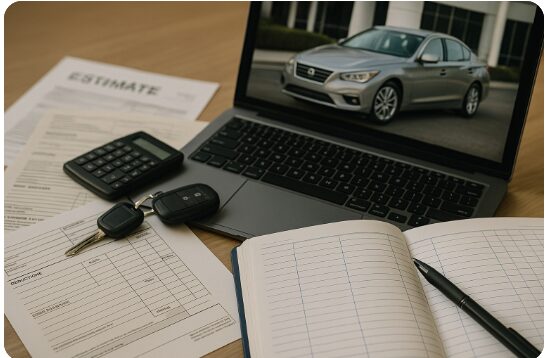

社用車を法人名義で購入したあとは、正確な経理処理と申告手続きが節税効果を左右する重要ポイントになります。

見積書・請求書・リース契約書など、税務上必要となる書類の整備と、勘定科目の選定ミスは絶対に避けたいところです。

また、決算や確定申告では、**「申告書のどこにどう記載するか」「内訳書に何を添付するか」**といった具体的な記載方法を知っておくことが不可欠です。

さらに、走行距離・業務使用割合・給油記録などを日報やチェックリストで管理しておくと、税務調査時の信頼性が高まります。

実務面をおろそかにすると、せっかくの節税チャンスが台無しになることも。ここでしっかり対策しましょう!

3-1. 見積書・請求書・リース契約書など必要書類と勘定科目

社用車を購入・リースする際には、経理処理に必要な書類をしっかり整えておきましょう!

必要になる主な書類はこちらです。

- 見積書(購入前)・請求書・納品書

- 領収書またはリース契約書

- 車検証(名義確認用)

- 使用用途を示す社内稟議や会議録(あれば尚良)

経理で使う主な勘定科目は以下のとおり:

- 購入費 → 車両運搬具(資産計上)

- ガソリン代・保険料 → 車両費

- リース料 → リース料(賃借料)

ここが重要!

→ 書類の不備は後々の税務調査でマイナスに!最初から丁寧に保管することが鉄則です。

3-2. 確定申告・決算での申告書記載と科目別内訳書の作り方

実は、車の経費処理には確定申告書の正しい記載方法が重要です!

特に法人の場合、以下の箇所に記載が必要になります。

- 別表四・五(一)で減価償却の調整

- 科目別内訳書に「車両運搬具」「車両費」などを記載

- 償却資産税の申告(年1回)も忘れずに!

クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワードなど)を使えば、自動仕訳で効率よく処理できます。

ここが重要!

→ 税務署は「内容」より「証拠と整合性」を重視します。記載ミスがないよう慎重に確認しましょう!

3-3. 節税メリットを逃さないチェックリスト(走行距離計・日報管理)

節税を最大限に活かすには、日々の管理も重要です。

以下のようなツールや記録を習慣化しておきましょう。

📌 おすすめチェックリスト:

- 月間走行距離を記録する(業務用メーター)

- 業務日報に「訪問先・目的・移動距離」を記載

- 社内規程で「車両使用ルール」を明文化

- 車用の専用クレジットカードを使い、プライベート利用と分離

ここが重要!

→ 小さな記録の積み重ねが、税務署への最大の防御力になります!

経営戦略としての社用車活用法

社用車は単なる“移動手段”ではなく、経費削減・税金対策・資産管理まで幅広く活用できる経営ツールなんです。

たとえば、カーシェア導入や社内規程の整備によって車両コストを抑えつつ、利益率を改善する戦略も有効です。

さらに、車両にかかるコストは法人税・地方法人税・住民税などにも影響を与えるため、数字で効果を可視化しておくことが重要です。

また、不動産投資やアパート経営と社用車を組み合わせることで、節税と資産防衛の両立を図ることも可能です。

経営視点で社用車を捉えると、ただの経費ではなく「利益を生む仕組み」に変わります!

4-1. 車両コスト削減で利益率を高める方法(カーシェア・社内規程整備)

実は、「車を持つ=コストがかかる」と思われがちですが、使い方次第で経営効率を上げられます!

最近では以下のような方法が注目されています。

📌 利益率向上のためのポイント:

- 社内で複数人が1台の車をシェア(カーシェア制度)

- 走行管理・日報を義務化して無駄な使用を抑制

- 「業務以外禁止」「土日は使用不可」などの社内規程整備

- 不要時はカーリース・レンタカーへの切り替えも検討

ここが重要!

→ 台数や利用時間を最適化するだけで、年間数十万円単位の削減が可能になります!

4-2. 法人税・地方法人税・住民税への影響を数字で把握

社用車の導入によって経費が増えると、法人の利益が圧縮され、各種税金も軽減されます。

例えば、法人税率が約23.2%、地方税を含めると約30%前後とすると…

📌 車両費を経費にした場合の影響(例):

- 車両費として年間100万円を経費計上 → 約30万円の節税効果

- 減価償却費+保険料+ガソリン代も合わせればさらに圧縮可能

- 黒字が減れば事業税・住民税も軽減

ここが重要!

→ **「費用の見える化=節税効果の可視化」**が経営判断の質を高めます!

4-3. 不動産投資・アパート経営と組み合わせる資産防衛術

実は、社用車と不動産投資を組み合わせることで、資産を守る戦略的節税が可能になります。

たとえば、こんなスキームが考えられます。

📌 法人×不動産の組み合わせ例:

- アパート管理法人に車両を持たせて、現地巡回・修繕用に活用

- 減価償却で不動産と車両の相殺効果を狙う

- 会社の収入が不安定なときに、物件管理の名目で経費を安定化

ここが重要!

→ 車は動産、不動産は固定資産。異なる資産でリスク分散しながら節税もできるのがポイントです!

税理士に相談する価値と成功事例

社用車を使った節税は、制度が複雑で判断が難しい部分も多いため、税理士など専門家に相談することが成功のカギになります。

特に、節税額の試算や税務調査への備えなど、プロならではのサポートが大きな安心につながります。

また、顧問契約を結ぶ際には、どの税理士法人を選ぶか、料金はどのくらいかかるのかといった基礎知識も欠かせません。

さらに、実際の経営者が高級車の購入で失敗した例や、軽商用車で上手く節税できた成功例など、リアルな事例を知ることで判断の精度が高まります。

「損しないため」にも「賢く活かすため」にも、税理士の力は非常に価値が高いんです!

5-1. 税金対策専門家へ依頼するメリット(節税額試算・税務調査対応)

「自分で何となく節税しているけど、本当に効果が出ているのかな…?」

そんな不安がある方こそ、税理士に一度相談する価値があります。

📌 税理士に依頼するメリット:

- 節税効果を数値で“見える化”してもらえる

- 適法で最大限の税務対策が可能に

- 税務署から調査が来てもプロが対応してくれる

- 申告書の精度・信頼性が向上し、金融機関にも好印象

ここが重要!

→ **税理士の存在=「節税のナビゲーター」+「税務調査の盾」**という二重のメリット!

5-2. 税理士法人との顧問契約の選び方と料金相場

「どの税理士を選べばいいかわからない…」という方も多いはず。

ここでは、顧問契約のポイントをシンプルにまとめます。

📌 税理士選びのコツ:

- 法人税・節税・車両会計に強い実績があるか

- クラウド会計ソフトに対応しているか

- 料金体系が明瞭か(月額顧問料1万〜3万円が一般的)

- レスポンスが早く、相談しやすい人柄か

ここが重要!

→ 価格だけでなく「節税提案力」こそが真のコスト削減に直結します!

5-3. 高級車で失敗/軽商用車で成功したリアル事例から学ぶ

税務上の“落とし穴”は意外と身近にあります。

たとえば、**「見栄でベンツを買ったら税務調査で否認された」**という事例も…

📌 実例で学ぶ失敗・成功の差:

- ❌ 高級外車を買ったが「業務使用割合が不明」で否認された

- ✅ 軽商用バンで日報も完備 → 全額経費+節税成功

- ✅ 使用実態+帳簿+証拠の3点セットが鍵だった

ここが重要!

→ 「買う車」ではなく「どう使って、どう管理するか」が成功の分かれ道!

節税に強い社用車の選び方と他手段との比較

社用車を導入するなら、ただ好きな車を選ぶのではなく、節税に強い車種や契約形態を戦略的に選ぶことが重要です。

実際、貨物車・軽バン・EV(電気自動車)などは経費計上しやすく、税務上も有利な選択肢となります。

さらに、会社の年収や売上規模に応じて「購入」「リース」「レンタカー」のどれが最適かも変わってきます。

それぞれの契約形態によって、減価償却の有無や消費税処理の方法も異なるため注意が必要です。

車両の取得方法一つで節税効果に大きな差が出ることもあるため、自社に合った最善の選び方を知っておきましょう!

6-1. 経費計上しやすい車種・用途別おすすめ(貨物車・軽バン・EV)

実は、どの車を買っても「全額経費になる」とは限らないんです。

税務署に“業務用”と認めてもらえる車種を選ぶことが、節税の第一歩です。

📌 節税に強いおすすめ車種:

- 軽商用バン(例:N-VAN・エブリイ)…小回り・維持費◎

- 貨物車(4ナンバー)…減価償却が有利で法人向け

- EV車(電気自動車)…補助金あり&環境対応で企業イメージUP

ここが重要!

→ 「見た目が業務用」「乗用目的に見えない」車ほど、経費にしやすく税務調査に強いです!

6-2. 年収別・売上規模別で見る購入 vs. リース vs. レンタカー

「車は買うより借りるほうが得?」

その答えは、あなたの年収・売上・キャッシュフロー次第です。

📌 規模別のおすすめ戦略:

- 【年収300〜600万円】→ レンタカーや月極カーシェアで柔軟に対応

- 【年収600〜1,000万円】→ リースで初期費用を抑えつつ経費化

- 【年収1,000万円超】→ 減価償却を活かして購入が有利なケースも

ここが重要!

→ 「節税」と「資金繰り」のバランスを見て、最適な方法を選びましょう!

6-3. 車ローン・オートリース・カーリースの税務処理の違い

「同じ車でも、支払い方で税金の扱いが変わるって知ってましたか?」

実はこれ、法人経営では超重要なポイントなんです。

📌 支払い方法による税務処理の違い:

- ローン購入(割賦)→ 減価償却+利息のみが経費対象

- オートリース(所有権はリース会社)→ 月額全額を経費化可能

- カーリース(メンテ込み)→ 維持費も含めて一括経費化しやすい

ここが重要!

→ 「経費にできるかどうか」は支払いスキームで決まります。見積書で名義と契約内容を要チェック!

所得控除・青色申告など他の節税策との組み合わせ

社用車の経費化だけに頼らず、他の節税制度を組み合わせることで、さらに大きな節税効果を得ることが可能です。

たとえば、役員社宅や福利厚生費、特定支出控除などを“合わせ技”として活用することで、法人・個人両面からの節税が狙えます。

また、青色申告特別控除や少額減価償却資産の特例も見逃せないポイントです。

これらは設備や備品の購入時にも適用でき、年間の経費額を柔軟に調整できる仕組みとなっています。

さらに、ふるさと納税・iDeCo・小規模企業共済など住民税を抑える制度と併用すれば、トータル節税額が一気に拡大します。

複数の制度を組み合わせることで、節税の幅は何倍にも広がります!

7-1. 役員社宅・福利厚生費・特定支出控除を合わせ技で活用

「節税はひとつの制度だけでやるものじゃない」

実は、複数制度を組み合わせることで“合法的に大きな控除”を受けることが可能なんです。

📌 組み合わせて使いたい制度:

- 役員社宅制度…家賃の一部を会社負担、役員報酬も圧縮

- 福利厚生費…家族旅行や健康診断も要件次第で経費OK

- 特定支出控除…サラリーマンでも一定条件で所得控除にできる

ここが重要!

→ 車両と住居、福利厚生を連携させれば、手取り額アップと節税が同時に実現します!

7-2. 青色申告特別控除・少額減価償却資産の特例

個人事業主や小規模法人なら、青色申告と少額資産の特例が強力な武器になります。

📌 利用したい節税テク:

- 青色申告特別控除(最大65万円)…帳簿要件と期限が重要

- 一括償却資産(10万円超〜20万円未満)…3年均等で簡易処理

- 少額減価償却資産(30万円未満)…即時に全額経費計上可(中小企業限定)

ここが重要!

→ 20万円以下の車載機器やカーナビも“車関連費”として即時経費にできる可能性あり!

7-3. ふるさと納税・iDeCo・小規模企業共済との住民税節税相乗効果

「節税の王道」といえる3大制度。

これらを社用車節税と組み合わせることで、住民税も含めた広範な節税効果が期待できます。

📌 住民税に効く節税制度:

- ふるさと納税…2,000円の自己負担で地方貢献&返礼品付き

- iDeCo(個人型年金)…掛金全額所得控除+老後資金づくり

- 小規模企業共済…退職金準備+全額所得控除で節税メリット大

ここが重要!

→ 「法人経費+個人控除」のW節税ができれば、可処分所得が劇的に変わります!

法人名義 vs. 個人名義:どちらで買うと得か?

社用車を購入するとき、「法人名義と個人名義、どちらが得なのか?」と迷う方は多いですよね。

実は、それぞれに税金・保険・経費処理の面で大きな違いがあるんです。

法人名義では、車両費用や維持費を損金算入できるなどの節税効果がありますが、任意保険が割高になったり、名義変更に手間がかかるデメリットもあります。

また、副業中のサラリーマンや一人親方でも、条件を満たせば一部の制度を活用することが可能です。

さらに、**持株会社や子会社を活用した“高度な車両管理スキーム”**を用いれば、資産分散やリスク管理にも役立ちます。

名義の選択一つで、税金・手続き・保険料に大きな差が出ることを理解しておきましょう!

8-1. 法人名義のメリット・デメリットを徹底比較(保険料・名義変更)

「法人名義にすれば全部経費になる!」と考えがちですが、保険料や名義変更手続きなど注意点もあるんです。

📌 法人名義のメリット:

- 購入費・維持費・ガソリン代をすべて経費計上可能

- 減価償却による節税ができる

- 名刺代わりにもなる!企業ブランディングにも有効

📌 デメリット・注意点:

- 任意保険料が高くなりやすい(業務用扱い)

- 使用実態と帳簿管理がズレると税務署から否認リスクあり

- 個人利用が多いと「給与扱い」になる可能性も

ここが重要!

→ 名義だけでなく「使用実態」と帳簿整備がセットで節税の根拠になります。

8-2. サラリーマン副業・一人親方でも使える制度と注意点

「副業レベルだけど車を経費にできる?」

答えはYES。ただし条件があります。

📌 一人親方・副業でも活用できる制度:

- 青色申告で車両費を按分計上(業務利用分だけ)

- 確定申告でガソリン代や駐車場代も経費化OK

- 軽貨物(黒ナンバー)は業務性の証拠になりやすい

📌 注意点:

- 業務使用割合が曖昧だと経費否認のリスク

- 車を買っただけで控除は発生しない。帳簿と証拠が必須!

ここが重要!

→ 副業でも“帳簿+日報+業務記録”があれば、しっかり節税に活かせます。

8-3. 持株会社・子会社を使った車両管理スキームの型

実は、持株会社や子会社を使うことで“車両資産を柔軟に管理”する節税スキームも存在します。

📌 よく使われる手法:

- 持株会社で車両を保有し、子会社に貸与(リース収入)

- 車の減価償却・保険・維持管理費を別法人で管理

- 法人間契約により、課税所得をグループ全体で最適化

📌 注意点:

- 形式的な取引は税務署に否認される可能性あり

- 契約書・帳簿・実態の整合性が必須

ここが重要!

→ 節税目的で法人を分けるなら“ガチ運用・ガチ契約”が求められます。形だけはNG!

仮想通貨やFXなど他収入との税金対策も視野に

近年、仮想通貨・NFT・FXなどの副収入を得る人が急増していますが、これらには社用車などとは異なる税務リスクと課題があることをご存じですか?

特に注目すべきなのは、事業所得や雑所得との「損益通算の可否」や、「利益確定タイミングの計上ルール」。

また、海外口座や海外取引所を利用している場合は、日本の税制と照らし合わせた対応が求められます。

電子帳簿保存法にも対応する必要があるため、帳簿の整備や保存要件を満たしていないと、控除が認められない可能性も。

仮想通貨や投資収益を含む収入全体を見据えて、節税対策を一元管理する視点が今後ますます重要になります!

9-1. 仮想通貨・NFT・FX利益との損益通算はできる?できない?

「他で損してるから税金減らせる?」と思いがちですが、実は“通算できない”収入もあるんです。

📌 損益通算のルール:

- 仮想通貨・NFT → 雑所得扱い(通算不可)

- FX → 申告分離課税(税率20.315%、他の所得と通算不可)

- 株式・不動産損失 → 同じ区分同士のみで通算可

📌 対策は?

- 事業所得で申告できるなら車経費と組み合わせ可能

- 損失繰越の制度や別口座管理で対応余地あり

ここが重要!

→ 「雑所得」扱いの収入は、車の節税とは切り離して計画する必要があります!

9-2. 海外口座・海外移住での税務リスクと最新動向

「海外に住めば税金が安くなる!」は半分ホントで半分ウソです。

日本の税制は“居住者か非居住者か”で大きく変わるから注意が必要です。

📌 税務上のリスク:

- 海外移住しても「5年以内の帰国」で納税義務が残るケースあり

- 海外口座の資産は「国外財産調書」で申告義務が発生

- 税務署による情報共有(CRS)が進んでいる

📌 最新動向:

- ドバイやマレーシア等での節税移住は要専門家相談

- 法人+海外移住の組み合わせは特に慎重に検討すべき

ここが重要!

→ 国境をまたぐ節税には、“合法・実態・タイミング”の3点が命です!

9-3. 利益計上時の注意点と帳簿保存要件(電子帳簿保存法対応)

「利益が出たけど、どのタイミングで計上すべき?」

仮想通貨やFXは計上タイミングや帳簿保存に細かいルールがあるので要注意です。

📌 利益計上のルール:

- 仮想通貨は“売却時”または“他通貨との交換時”に所得認定

- NFTも“譲渡”や“利用”で利益発生時に課税対象

- FXは確定損益ベースでの申告(決済時)

📌 帳簿保存の要件:

- 2022年から電子帳簿保存法の適用が本格化

- 取引履歴・CSVデータの保存義務化が進む

- クリプタクト・Gtax等のツール活用が便利

ここが重要!

→ “税金を減らす前に、まずは帳簿の準備と保存義務をクリアに!”が鉄則です。

結論

法人名義での社用車購入は、**「節税」「資産防衛」「経費圧縮」**という観点から非常に有効な手段です。

車両費・ガソリン代・保険料まで経費化できるため、キャッシュアウトを抑えながら税負担を軽減することができます。

さらに、減価償却やリース契約の活用、電子帳簿保存法への対応、役員報酬とのバランス設計などを押さえれば、税務署から否認されるリスクを避けつつ、節税効果を最大化できます。

副収入のある方や、仮想通貨・FXとの兼業者でも、社用車と他の節税策を組み合わせれば、より賢い税務戦略が可能です。

大切なのは、「何を選ぶか」より「どう使うか」。

購入 vs リース vs レンタルの比較も、自社の売上規模や事業フェーズに応じて最適解は変わります。

まずは節税に強い車種を選定し、経費計上のルールを正しく理解することから始めましょう!

この記事を参考に、今日からできる準備を一つずつ進めてみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント