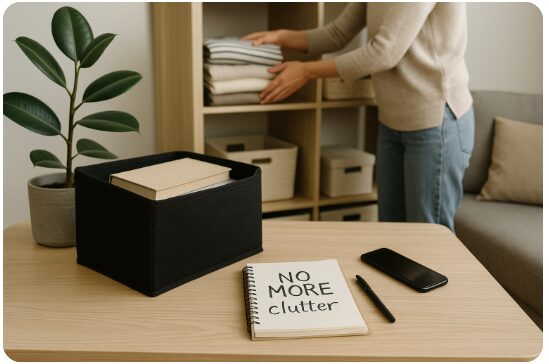

「物が多すぎて落ち着かない…」「片付けてもすぐ散らかる…」そんなストレスを感じていませんか?

実は、この状態は心理学的にも集中力やメンタルに大きな影響を与えることが分かっています。

そこで注目されているのが「断捨離」です。

単なる片付けではなく、不要な物を手放すことで心や時間、お金までも整える効果があります。

この記事では、断捨離の意味や心理的メリットを解説しつつ、

- 片付けの正しい進め方

- 後悔しない捨て方の基準

- 部屋別の実践アプローチ

- ミニマリストに学ぶ「増やさない工夫」

まで、初心者でもすぐ実践できる方法を具体的に紹介します。

つまり、断捨離は「片付け術」ではなく、生活全体をラクにする思考法なんです。

ストレスのないシンプルな暮らしを始める第一歩として、ぜひ読み進めてみてください。

断捨離の意味と効果:心理学から読み解く「手放す」メリット

「断捨離って片付けと何が違うの?」と感じたことはありませんか?

実は、断捨離はただ物を減らす行為ではなく、心理的ストレスを軽減し生活全体を整えるメソッドなんです。

物が多いと視覚的に圧迫感が生まれ、決断疲れや探し物のストレスが増えます。

この状態は脳の負担を大きくし、集中力低下やイライラの原因につながります。

一方で断捨離を実践すると、部屋がすっきりするだけでなく、思考の整理・家計改善・メンタル安定といった多方面のメリットが得られます。

さらに、ミニマリスト思考を取り入れることで「持たない暮らし」が実現し、時間とお金の自由度が高まります。

つまり、断捨離は単なる整理整頓ではなく、心と生活をラクにする心理学的な習慣なんですね!

1-1: 断捨離とは?片付けとの違い・ミニマリスト思考までやさしく解説

実は、「断捨離」と「片付け」は似ているようで大きく違うんです。

片付けは「物を整える」作業ですが、断捨離は 物そのものが必要かを見直す考え方 なんですね。

断捨離の特徴:

- 片付け:物を収納し直す・整える

- 断捨離:必要かどうかを判断し、手放す

- ミニマリスト思考:最小限で豊かに暮らすライフスタイル

つまり、断捨離は「暮らしの選別作業」であり、最終的には 心の自由を得る手段 でもあります。

ここが重要!

👉 片付け=整頓、断捨離=手放す判断 と理解すると、日常に取り入れやすくなります。

1-2: 物が多いとなぜ疲れる?可視化負荷・決断疲れなど心理的ストレスの正体

「部屋に物が多いと疲れる気がする…」そう感じたことはありませんか?

実はそれ、心理学的にも説明できるんです。

物が多いことで起こる心理的負担:

- 可視化負荷:視界に物が多いと脳が情報処理で疲れる

- 決断疲れ:洋服や小物の選択が増えて意思決定のエネルギーを消耗

- 自己嫌悪感:散らかった部屋がストレスや無力感を増幅

つまり、物が多すぎることは「目に見えないストレス製造機」なんですね。

ここが重要!

👉 不要な物を減らすこと=心の疲れを減らす第一歩 です。

1-3: 断捨離がもたらす効果:集中力UP・時短・家計改善・メンタルヘルス向上

断捨離は「部屋がきれいになる」以上の効果をもたらします。

生活の質全般を底上げする力があるんです。

断捨離の主なメリット:

- 集中力UP:余計な物が減って目の前の作業に集中できる

- 時短効果:探し物が減り、片付けの時間も短縮

- 家計改善:無駄な買い物や二重購入を防ぎ、節約につながる

- メンタル向上:整った空間で心もスッキリし、睡眠の質も向上

つまり、断捨離は「暮らし・お金・心」をまとめて改善してくれる万能メソッドなんですね!

ここが重要!

👉 断捨離=ライフスタイルのリセットボタン と考えると取り組む価値が一気に高まります。

「物が多すぎる」ストレスを可視化:原因分析とセルフチェック

「部屋が片付かないと、なんだか気持ちまで疲れる…」そんな経験ありませんか?

実は、物が多すぎる状態はストレスの大きな原因になっているんです。

例えば、床に物を置きっぱなしにしてしまう、同じ物を二重買いしてしまう、探し物に時間を取られる…。

これらはすべて「生活が物に支配されているサイン」で、無意識に心身へ負担をかけています。

さらに、散らかった環境は脳に「常に処理しなければならない情報」を与え続けるため、集中力の低下・睡眠の質の悪化・生産性の低下につながることも。

この章では、そうした「物が多すぎるストレス」をセルフチェックしながら、原因を可視化して改善に向ける方法を紹介していきます。

つまり、部屋の整理は単なる見た目の問題ではなく、心の健康と時間管理を大きく左右するカギなんですね!

2-1. ストレスサインを見抜くチェックリスト【床置き/二重買い/探し物】

「部屋が散らかっている=ちょっと汚い」だけではありません。

実は、生活習慣の乱れやストレスのサインが隠れているんです。

チェックポイント:

- 床に物を直置きしている → スペースの圧迫感でストレス増

- 同じ物を二重買い → 管理不足で出費も増える

- 探し物が多い → 時間と気力を消耗し疲労感アップ

ここが重要!

👉 部屋の乱れは心の乱れのバロメーター。まずはセルフチェックで現状を知ることが第一歩です。

2-2. 整理整頓がメンタル・睡眠・生産性に効く理由(行動科学の視点)

「片付けたら気分がスッキリする」ってよく聞きますよね?

これは心理学・行動科学的にも根拠があるんです。

整理整頓がもたらす効果:

- メンタル改善:散らかりが減ると不安感や焦りが軽減

- 睡眠の質向上:整った空間がリラックス効果を生み、寝つきが良くなる

- 生産性アップ:集中力が高まり、作業効率が向上

ここが重要!

👉 部屋を整えること=脳と心を整えること。快適な暮らしへの近道です。

2-3. 時間の使い方を改善:片付けルーティン・5分リセット・タイムブロッキング

「片付けに時間がかかるのが嫌」という方、多いですよね?

実は、コツを押さえれば短時間で習慣化できるんです。

おすすめの方法:

- 片付けルーティン:帰宅後はバッグと鍵を定位置に置く

- 5分リセット:寝る前の5分で机や床をサッと整える

- タイムブロッキング:カレンダーに片付け時間を組み込む

ここが重要!

👉 片付けを“習慣”に落とし込むと、ストレスが自然に減っていくんです。

断捨離の正しい進め方:ステップ別の具体手順

「断捨離を始めたいけど、どこから手をつければいいの?」と思ったことはありませんか?

実は、正しい手順を踏めば、誰でもスムーズに進められる仕組みがあるんです。

まず大切なのは、物を「要る・要らない」で分ける明確な基準を持つこと。使用頻度や代替できるかどうか、保管コストを意識すれば、迷わず判断できます。

さらに、いきなり全部を片付けようとすると挫折しやすいため、小さく始める・カテゴリー別に進める・写真化して気持ちを整理するといった工夫が役立ちます。

加えて、スケジュールを設計することで、無理なく継続できるのもポイント。例えば「90分×3回の短期集中」と「週次レビュー」を取り入れれば、断捨離は習慣化しやすくなります。

つまり、断捨離は「勢い」ではなく、ルールと仕組みで進めるのが成功の秘訣なんですね!

3-1. 要・不要の判断基準づくり【使用頻度・代替可否・保管コスト】

物を捨てるかどうか迷った時、基準があると判断しやすくなります。

判断基準の例:

- 使用頻度:ここ1年で使った?使っていないなら不要

- 代替可否:他の物で代用できるなら不要

- 保管コスト:場所や維持費が高いなら不要

ここが重要!

👉 「使うかどうか」ではなく「持ち続ける理由があるか」で判断すると後悔しにくいです。

3-2. 失敗しないコツ:小さく始める/カテゴリー別/写真化で執着を弱める

断捨離を挫折する人の多くは「大きくやりすぎ」なんです。

小さく分けて取り組むのが成功のコツ。

具体的な方法:

- 小さく始める:机の引き出し1つからスタート

- カテゴリー別:服、書類、雑貨など種類ごとに整理

- 写真化:思い出品は写真に残して手放す

ここが重要!

👉 「全部やろう」ではなく「一部からやろう」が継続の秘訣です。

3-3. スケジュール設計:90分×3回のスプリント法と週次レビュー

断捨離は時間配分が大事。ダラダラやるより短期集中が効果的です。

おすすめの進め方:

- 90分集中×3回:1回で終わらせず、3セッションに分ける

- 週次レビュー:毎週末に進捗をチェック

- 改善ループ:できた点・できなかった点を振り返る

ここが重要!

👉 計画を立てて進めることで「やり切った感」が生まれ、継続につながります。

「捨てるものリスト」と手放し基準:後悔しない選別ルール

「捨てたいけど、後で後悔しそう…」と迷ってしまうことってありますよね。

実は、捨てる基準を明確にしておけば、判断に迷わずスッキリ片付けられるんです。

まず取り組みやすいのは、賞味期限が切れた食品や使わない日用品、サイズが合わない服などの「即手放しリスト」。こうしたものは迷わず捨てて大丈夫です。

次に大切なのが、執着を手放す思考法。すでに払ったお金は戻らない「サンクコスト」や、保管にかかる「将来コスト」を意識することで、感情に流されず冷静に判断できるようになります。

そして、多くの人が悩む「思い出品」は、写真に残す・厳選して保管する・家族と共有するなどの工夫で整理可能。ストーリーボックス化すれば、大切な思い出は残しつつモノは減らせます。

つまり、捨てるルールを持つことこそが、後悔のない断捨離の第一歩なんですね!

4-1. 今すぐ手放したい代表例【賞味期限切れ・重複在庫・サイズ不一致】

実は、家の中には「すぐ捨てても困らないもの」がたくさんあるんです。

具体例:

- 賞味期限切れの食品・調味料

- 同じアイテムの重複在庫(文房具・日用品)

- サイズが合わない服や靴

ここが重要!

👉 まずは「客観的に不要」と分かるものから処分するのが安心です。

4-2. 執着を緩める思考法:サンクコスト/将来コスト/感情の切り離し

「高かったから捨てられない…」そんな気持ち、ありますよね?

でも実はそれが“断捨離停滞”の大きな原因なんです。

考え方のコツ:

- サンクコスト:「過去に払ったお金」は戻らないと割り切る

- 将来コスト:「置いておくスペース代」や「管理の手間」を考える

- 感情の切り離し:「思い出」と「物」を分けて考える

ここが重要!

👉 “未来に役立つか”で判断すれば、執着を和らげやすいです。

4-3. 思い出品の扱い:撮影→厳選保管・家族共有・ストーリーボックス化

アルバムやプレゼントなど、思い出がある物は捨てにくいですよね。

無理に全部捨てる必要はなく、方法を工夫すれば整理できます。

おすすめの扱い方:

- 写真に撮ってデータで保存

- 一部を厳選して保管

- 家族で共有し、ストーリーボックスにまとめる

ここが重要!

👉 「残すのは本当に大事なものだけ」にすると、後悔が減ります。

部屋別・カテゴリー別の断捨離アプローチ

断捨離を成功させるには、「部屋ごと・カテゴリーごと」にアプローチするのが一番効果的です。

一気に全体を片付けようとすると挫折しやすいですが、場所ごとにルールを決めると無理なく続けられるんですよ。

例えばクローゼットなら、「1つ買ったら1つ手放す=ワンイン・ワンアウト」を徹底。さらに着回しやすいコア10着を決めれば、毎日の服選びが驚くほど楽になります。

キッチンでは、動線に沿ったゾーニングとストックの適正量を決めることがポイント。使いやすさと在庫管理を両立させれば、無駄買いや賞味期限切れを防止できます。

リビングや収納は、定位置管理やラベリングを徹底することが大切。オープン収納を使う際は「見える化」と「ごちゃつき防止」のバランスが鍵になります。

つまり、部屋ごとの断捨離ルールを設計することが、快適でストレスのない暮らしへの近道なんですね!

5-1. クローゼット:ワンイン・ワンアウトと着回しコア10の作り方

服があふれているなら、まずはクローゼットの見直しが必須です。

実践ポイント:

- ワンイン・ワンアウト:新しい服を買ったら1着処分

- 着回しコア10:お気に入り10着を基準に、最小限で回す

- シーズンごとに見直す

ここが重要!

👉 「数を絞る=選択が楽になる」ことで、毎朝のストレスが減ります。

5-2. キッチン:動線別ゾーニング・ストック最適量・消耗品の見える化

キッチンは物が増えやすい場所。効率的に整理すると家事がグッと楽になります。

整理の工夫:

- 動線別ゾーニング:調理・食器・消耗品を場所ごとに分ける

- ストックの最適量を決める:必要以上に買い込まない

- 透明容器で「見える化」

ここが重要!

👉 料理時間の短縮=生活全体の時短にもつながります。

5-3. リビング/収納:定位置管理・ラベリング・オープン収納の注意点

家族が集まるリビングは「物が散らかりやすい場所」でもあります。

整えるポイント:

- 定位置管理:物の置き場を全員で共有

- ラベリング:誰でも分かるようにラベルを付ける

- オープン収納の注意:見せる収納は厳選アイテムだけにする

ここが重要!

👉 リビングが整えば“家全体が片付いて見える効果”が得られます。

ミニマリスト的暮らし方に学ぶ:増やさない仕組み化

断捨離を続けても、またモノが増えてしまう…そんな悩みを持つ人は少なくありませんよね。

そこで参考になるのが、**ミニマリスト的な「増やさない仕組み化」**です。

まず重要なのは、持ち物の役割を定義し、**必要以上に数を持たない「総量規制」**を設けること。服や本、食器などジャンルごとに上限を決めれば、自然と買いすぎ防止につながります。

さらに、定期的に不要品を手放す「パージ」、買い物ルール(即買いせず一晩考える)、物欲を可視化する「物欲ログ」などを取り入れると、衝動買いが減りやすくなります。

また、家族と暮らしている場合は「共有スペースのルール化」も欠かせません。合意形成をしておくことで、周囲の目を気にせず自分のスタイルを守れるようになります。

つまり、断捨離の次のステップは「減らす」から「増やさない」への移行。これが持続可能なシンプルライフを実現するカギなんです!

6-1. シンプルライフの設計図:持ち物の役割定義と総量規制

実は、ミニマリストは「何を持つか」よりも「なぜ持つか」を重視しています。

ポイント:

- 役割定義:「このアイテムは何のために必要か」を明確化

- 総量規制:服は○着まで、本は○冊までと数を決める

- 多用途化:1つで複数の役割を果たせるものを選ぶ

ここが重要!

👉 持ち物に明確な役割を与えると、増やさない暮らしが習慣になります。

6-2. ミニマリストへのステップ:定期パージ・買い物ルール・物欲ログ

いきなり完璧を目指す必要はありません。小さなルールから始めるのが効果的です。

実践方法:

- 定期パージ:月1回は引き出しや棚を見直す

- 買い物ルール:「本当に必要?」「代用できる?」と2回自問

- 物欲ログ:欲しいものをすぐ買わず、メモして数日後に再検討

ここが重要!

👉 “買わない工夫”を日常に組み込むことで、物の流入を防げます。

6-3. 周囲の目が気になる時の対処:家族合意/共有スペースのルール化

家族と一緒に暮らしていると、自分だけの基準では進めにくいですよね。

対処法:

- 家族合意を取る:「一緒にやるとスッキリするよ」と前向きに提案

- 共有スペースのルール化:リビングや玄関は「全員で管理」ルールを徹底

- 押し付けない:自分の持ち物から取り組み、成果を見せて納得してもらう

ここが重要!

👉 「見せるより、示す」で周囲を巻き込むと自然に協力が得られます。

リバウンド防止とサステナブルな断捨離

せっかく断捨離をしてスッキリしたのに、数か月後にはまた物が増えてしまった…そんな経験はありませんか?

これは「リバウンド断捨離」と呼ばれる現象で、継続できる仕組みがないと誰にでも起こりやすいものなんです。

そこで大切なのが、習慣化とサステナブル(持続可能)な手放し方です。

日々の生活に「トリガー(きっかけ)」を仕込んだり、チェックリストを活用したりすることで、自然に整理整頓が続きます。

また、ただ捨てるだけでなく、寄付・リユース・リサイクルといった環境に配慮した手放し方を選べば、社会貢献にもつながります。家族と一緒に取り組む場合は、役割分担や期限を明確にすることで不満も防げます。

つまり、断捨離は一度きりの作業ではなく「暮らしに根付く習慣」にすることが重要。これが本当の意味でのストレスフリーでサステナブルな断捨離なんです!

7-1. 習慣化のコツ:トリガー設計・チェックリスト・週1メンテ

行動を習慣にするには「きっかけ」と「継続の工夫」が必要です。

工夫の例:

- トリガー設計:帰宅後すぐに「郵便物を仕分け」など行動と結びつける

- チェックリスト:片付けルールを紙やアプリで見える化

- 週1メンテ:休日に15分だけ片付けタイムを設ける

ここが重要!

👉 小さな習慣の積み重ねが、散らからない部屋を作ります。

7-2. 環境に優しい手放し方:寄付・リユース・リサイクルの選び分け

ただ捨てるのではなく、地球に優しい方法で手放すことも大切です。

選び方の目安:

- 寄付:まだ使える衣類や雑貨は福祉団体へ

- リユース:メルカリやフリマアプリで再利用してもらう

- リサイクル:資源ごみとして循環に戻す

ここが重要!

👉 「手放す=社会に還す」と考えると、捨てやすくなります。

7-3. 家族で進める断捨離:合意形成・期限・担当領域の明確化

家族全体で取り組むと、より効果的に暮らしが整います。

進め方の工夫:

- 合意形成:「なぜやるか」を全員で共有する

- 期限設定:「今週末までにこの棚を整理」と締め切りを設ける

- 担当領域を決める:各自が自分のスペースを管理

ここが重要!

👉 家族みんなで関わることで、リバウンド防止にもつながります。

断捨離を支える便利グッズ・サービス・アプリ

断捨離を始めたけれど「どこから手をつけていいか分からない」「途中で片付けが止まってしまう」と悩んだことはありませんか?

実は、断捨離をスムーズに続けるためには、便利グッズやサービス、アプリの力を借りることがとても効果的なんです。

例えば、収納グッズを活用すればモノの定位置管理がしやすくなり、散らかり防止につながります。さらに、宅配買取や不用品回収サービスを使えば「捨てるのはもったいない」という心理的ハードルも下がります。

また、最近では在庫管理や写真整理、タスク管理をサポートする片付けアプリも充実。スマホで簡単にモノの整理ができ、断捨離の習慣化に役立ちます。

つまり、道具やサービスを上手に取り入れることで、断捨離は無理なく効率的に進められるんですね!

8-1. 収納グッズの選び方:サイズ基準・透明/半透明・ユニット化

実は、収納グッズは「見た目」よりも「機能性」で選ぶのが正解です。

選び方のポイント:

- サイズ基準:収納スペースに合わせて無駄なくフィット

- 透明/半透明:中身が見えることで管理がラクに

- ユニット化:同じ規格で揃えると追加や入れ替えが簡単

ここが重要!

👉 収納は“増やす”のではなく“管理を最適化する”ために活用することがコツです。

8-2. 回収・買取・レンタルの活用術:宅配買取/フリマ/不用品回収

「捨てるのはもったいない…」と感じる人におすすめなのが、手放しの仕組みを外部に委ねる方法です。

活用術の例:

- 宅配買取:箱に詰めて送るだけで査定・入金

- フリマアプリ:メルカリ・ラクマなどで手軽に販売

- 不用品回収:大型家具や家電も一括で処理可能

ここが重要!

👉 “捨てられない心理”を解消するには、買取や回収サービスを活用するのが近道です。

8-3. デジタルで片付けを効率化:在庫管理・写真整理・タスク管理アプリ

最近は、アプリを使えば片付けも効率的に進められます。

おすすめの活用法:

- 在庫管理アプリ:食品や日用品のストックを可視化

- 写真整理アプリ:思い出品をデータ化して省スペース

- タスク管理アプリ:断捨離を小タスク化して習慣化

ここが重要!

👉 アプリを使うと“見える化”が進み、リバウンド防止にもつながります。

学びを深めるおすすめ情報源と続ける仕組み

断捨離を実践しても「気づけばリバウンドしてしまう」「途中で挫折してしまう」という声は少なくありません。

実は、断捨離を習慣にするためには学びを深める情報源と、続ける仕組みを持つことが大切なんです。

名著や専門書からは「手放す基準」や「選択疲れを避ける方法」といった本質的なエッセンスを得られますし、動画やブログではリアルなビフォーアフター事例を参考にできるので、モチベーションの維持につながります。

さらに、月1回の点検をサポートするメールマガジンやチェックリストを活用すれば、片付けを「一時的なイベント」ではなく「継続する習慣」に変えられます。

つまり、信頼できる情報源と仕組みを組み合わせることで、断捨離は長期的に安定して続けられるんですね!

9-1. 名著に学ぶエッセンス:手放す基準・選択疲れの回避

実は、断捨離の名著には「手放すための考え方」が凝縮されています。

学べるポイント:

- 手放す基準:「ときめくか?」で判断する近藤麻理恵氏の方法

- 選択疲れ回避:選択肢を減らすことで決断力を温存

- 心理学的効果:物が減ると心も軽くなる

ここが重要!

👉 本から学ぶことで、自分に合った“基準”を作れるようになります。

9-2. 参考になる書籍・動画・ブログの選び方(再現性・具体性・ビフォーアフター)

情報源を選ぶときは、実用性と再現性がカギです。

選び方の基準:

- 再現性:誰でも実践できるシンプルな内容か

- 具体性:写真や手順が丁寧に紹介されているか

- ビフォーアフター:成果が見えるとモチベが上がる

ここが重要!

👉 情報源は“読んで終わり”ではなく“実践に移せるか”で選ぶことが大切です。

9-3. メールマガジン/チェックリストで継続:月1総点検テンプレ配布の活用

習慣化には「外部の仕組み」を取り入れるのも効果的です。

おすすめの仕組み:

- メールマガジン:定期的に届くリマインドでやる気を維持

- チェックリスト:月1の点検項目をテンプレ化して繰り返す

- 共有活用:SNSで仲間と成果を共有し合う

ここが重要!

👉 断捨離は一人で抱え込まず、外部の仕組みを借りて続けるのが長続きのコツです。

結論

断捨離は単なる片付けではなく、**心理的なストレスを減らし、暮らしをシンプルに整える「人生のリセット術」**です。物を減らすことで集中力や生産性が高まり、家計改善やメンタルの安定にもつながります。

今回ご紹介したように、

- 「物が多すぎる」ストレスを可視化するチェック

- 正しい進め方と捨てる基準

- 部屋別・カテゴリー別の断捨離法

- ミニマリスト思考で物を増やさない仕組み化

- リバウンド防止やサステナブルな実践法

を組み合わせることで、断捨離は一時的な片付けではなく「続く習慣」になります。

さらに、便利グッズやアプリ、書籍・動画などの情報源を活用すれば、日々の生活に断捨離を取り入れやすくなります。つまり、自分らしいシンプルライフを無理なく長期的に維持できるということですね。

今日からできることは、まず「使っていない物を一つ手放す」こと。小さな一歩が暮らし全体の快適さにつながります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント