会社員にとって、「福利厚生」は最強の節約ツールなんです。

実は、食費・光熱費・通信費といった“毎月かかる固定費”の多くが、社内制度をうまく使うだけでぐっと抑えられるんですよ。

たとえば、住宅手当・食事補助・健康支援・社割制度などを使えば、月数万円の出費削減も夢ではありません。

さらに、自炊や省エネ、格安SIMへの切り替えなど、身近な工夫を組み合わせることで、貯金体質に変わる人も増えています。

このブログでは、**「会社の制度を最大限に活かす節約術」×「生活の見直しワザ」**を実践的に解説。

今日から始められる節約方法を、初心者にもわかりやすく紹介します。

つまり、頑張らなくても「会社と仕組みを味方にすればお金が貯まる」ということですね!

ここが重要!

節約の第一歩は「自分が使える制度を知ること」から始まります。

社内制度・福利厚生を使って生活コストを下げる節約術

実は、多くの会社員が**「自分の会社の福利厚生を使いこなせていない」んです。

住宅手当や食事補助、交通費支給などは当たり前と思われがちですが、うまく組み合わせるだけで毎月1〜3万円の節約**につながることもあります。

たとえば、一人暮らしなら住宅手当や家賃補助をチェックし、社食・食事補助アプリ・健康支援制度を活用すれば生活コストを大幅に削減できます。

さらに、社割(社員割引)を使えば日用品や光熱費契約、旅行代などもお得に利用可能。

この章では、**「会社の制度をフル活用して支出を減らす方法」**をわかりやすく解説します。

「自分の会社にそんな制度あったの?」と思う内容も多いはず。

つまり、今の収入を増やさなくても、“使える制度を知るだけで”お金が残る生活ができるということですね!

ここが重要!

節約の第一歩は「会社がすでに用意してくれている制度を活かすこと」です。

1-1: 一人暮らしが使うべき社内の補助制度・住宅手当・食事補助とは

実は、会社の福利厚生制度を上手に活用するだけで、毎月の生活費を1〜2万円も節約できるんです。

特に一人暮らしの方は、家賃や食費の負担が大きいので、会社の住宅手当・食事補助・健康支援制度を使うのが効果的!

おすすめの社内補助制度:

- 住宅手当:月1〜3万円の家賃補助が出るケースもあり

- 食事補助:社食・デリバリー補助・ランチカードなどで食費を節約

- 健康支援:ジム補助や健康診断の補助金制度がある企業も

ここが重要!

社内制度は「知らない人が損をする」仕組みです。

まずは自社ポータルや人事部に確認して、使える制度をフル活用しましょう!

1-2: 交通費・社割・健康支援など「毎月の出費を削減できる」社内サービスの探し方

実は、通勤手当や社員割引などの社内サービスを活用するだけで、固定費の見直しが簡単にできます。

特に「交通費+福利厚生サイト」の組み合わせは、出費を減らす即効性が高いんです。

おすすめの節約社内サービス:

- 交通費補助:在宅勤務でも在宅手当が支給される会社もあり

- 社員割引(社割):旅行・家電・映画・書籍などが最大50%OFFになるケースも

- 福利厚生サイト:ベネフィット・ワンやリロクラブなどで外部割引が豊富

ここが重要!

制度を“調べるだけ”では意味がありません。

実際に申請して利用することで、毎月の出費が確実に下がります!

1-3: 今日からできる!節約生活に社内制度を組み込む実践ステップ

「福利厚生ってなんか難しそう…」と思っていませんか?

実は、たった3ステップで今日から節約生活に組み込むことができるんです!

簡単3ステップ:

1️⃣ 社内ポータルで制度一覧をチェック

2️⃣ 使える制度をリスト化して申請フォームを確認

3️⃣ 家計簿アプリで節約効果を見える化

これを1回やるだけで、「何となく節約しよう」から「自動で節約できる仕組み」へ変わります。

ここが重要!

節約のコツは“我慢”ではなく、仕組み化と自動化。

会社の制度を生活に組み込むだけで、無理せずお金が貯まる流れを作れます!

食費を抑える節約レシピと自炊ルール

毎月の出費の中で、意外と大きいのが**「食費」**ですよね。

外食やコンビニに頼ると、気づかないうちに1日1,000円以上使っていることも珍しくありません。

でも実は、ちょっとした自炊ルールと節約レシピを取り入れるだけで、月1万円以上の節約が可能なんです。

たとえば、作り置きレシピを活用すれば、忙しい平日でもコンビニに寄る回数が激減します。

さらに、社食・お弁当持参・業務スーパーをうまく組み合わせれば、食費のムダを最小限にできます。

この章では、節約上手が実践している**「無理せず続けられる食費節約術」**を紹介。

人気の節約ブログで話題の“ボリューム満点レシピ”も取り入れて、満足度を下げずにお金を貯めるコツを解説します。

つまり、**「美味しい×節約×時短」**を同時に叶えるのが賢い自炊のコツなんです!

ここが重要!

無理なく続けるためには「毎日頑張る」よりも「仕組みで節約する」ことがポイントです。

2-1: 節約レシピ・作り置きで食材をムダにしない自炊のやり方

実は、自炊を上手に続けるコツは「買いすぎない・作りすぎない・冷凍する」の3ステップなんです。

毎日料理をするのが大変でも、作り置きレシピを取り入れれば手間も時間もぐっと減らせます。

おすすめの節約自炊ルール:

- 週末まとめ買い+作り置き:肉・野菜を下味冷凍しておけば、平日は焼くだけ!

- 冷凍保存の活用:食材を小分け冷凍してムダを防止

- 業務スーパー利用:食材の単価を下げつつ、ストック管理で廃棄ゼロに

ここが重要!

自炊は「時間のかかる節約」ではなく、最も再現性の高い節約法。

1週間分をまとめて準備するだけで、外食に頼らない習慣が自然と身につきます。

2-2: お弁当持参・社食利用・業務スーパー活用で食費を落とすコツ

外食を減らすだけで、年間10万円以上の節約につながるのをご存じですか?

実は、「お弁当+社食+業務スーパー」を組み合わせるのが、最強の食費コントロール術なんです。

食費を減らす3つのポイント:

- お弁当持参:前日の夕飯を詰めるだけでOK。コスパ最高の昼食対策。

- 社食利用:外食よりも安く、栄養バランスも整う。

- 業務スーパー活用:冷凍野菜や鶏むね肉をまとめ買いで単価を半分に。

ここが重要!

節約のコツは“頑張りすぎない”こと。

自分の生活リズムに合わせて、無理なく続く方法を選びましょう。

2-3: 節約ブログで人気のボリュームご飯を取り入れて外食費をカット

「外食を減らしたいけど、自炊だと物足りない…」そんな人には、節約系ブログで人気のボリュームレシピがおすすめ!

安くて満足感のある“食べ応えメニュー”を取り入れることで、自然と外食欲が減ります。

人気のボリュームご飯レシピ:

- 鶏むね肉の南蛮漬け:安い・うまい・作り置きOKの三拍子

- もやし×豚肉炒め:低コスト高たんぱくの定番節約メニュー

- カレー・丼もの系:アレンジ自在で、冷凍保存にも最適

ここが重要!

節約レシピのコツは「安くても満足感のある構成」。

安い・うまい・飽きないの3つを意識すれば、外食ゼロでもストレスフリーに続けられます。

電気代・光熱費を見直す省エネ節約ワザ

光熱費の高騰が続く今、電気代やガス代の見直しは最も効果的な節約ポイントです。

実は、ちょっとした温度設定の工夫や電力プランの変更だけで、年間1〜3万円の節約も十分狙えるんですよ。

たとえば、エアコンの設定温度を1℃変えるだけでも月数百円〜千円の節電になります。

さらに、電力会社やガス会社のプランを比較し、自分の生活スタイルに合ったものへ切り替えることで固定費が大幅に下がるケースも多いです。

この章では、「省エネ×コスパ重視」の光熱費削減術を紹介。

LED照明や節水シャワーヘッド、待機電力カットなど、**今日からできる“ミニ節約”**もあわせて解説します。

つまり、難しいことをしなくても、日々の設定と見直しだけで家計は軽くなるということですね!

ここが重要!

光熱費は「削りにくい」と思われがちですが、見直し方を知れば最も結果が出やすい節約分野です。

3-1: 節約エアコンの温度設定と季節別の光熱費ダウンの考え方

実は、エアコンの温度設定をたった1℃変えるだけで、年間5,000円以上の節約になることもあるんです。

冷暖房の使い方を少し工夫するだけで、光熱費はグッと下げられます。

節約エアコンの基本設定:

- 夏は28℃/冬は20℃前後が目安

- サーキュレーター併用で空気を循環させ、効率アップ

- フィルター掃除を月1回行うだけで電気代が約10%節約

ここが重要!

冷暖房費の節約は「設定温度+空気循環+メンテナンス」の3点セット。

ムリな我慢ではなく、仕組みで快適に節約するのがコツです。

3-2: 電力会社・ガス会社の料金プランを比較して安いプランに切り替える

光熱費の見直しで最も効果的なのが、電力・ガスプランの乗り換えです。

比較サイトを使えば、誰でも簡単に年間1万円以上の節約が期待できます。

節約におすすめの見直しステップ:

1️⃣ 「エネチェンジ」「価格.com」などで料金比較

2️⃣ スマホ契約とセット割引がある会社を優先

3️⃣ 切り替え後の解約金・違約金も必ず確認

ここが重要!

電力自由化以降は、家庭に合った最安プランを選ぶ時代。

今すぐ比較して、固定費を自動的に下げる仕組みをつくりましょう。

3-3: シャワーヘッド・LED・待機電力カットなど小さな工夫で光熱費を下げる

「節約って大変そう…」と思っていませんか?

実は、日常の小さな工夫を積み重ねるだけで、年間数万円の節約ができるんです。

今日からできる節約アイテム&習慣:

- 節水シャワーヘッド:水道代を約30%カット

- LED照明:寿命が長く、電気代が1/4に

- 待機電力オフ:コンセントを抜くだけで年数千円の節約

ここが重要!

節約は「積み上げ式」。

1つひとつの工夫が合計されて、大きな節約効果につながります。

固定費を中心に見直して「毎月のベース」を下げる

節約の中で最も効果が大きいのが、**「固定費の見直し」**です。

毎月必ず発生する家賃・通信費・保険料などを一度見直すだけで、年間10万円以上の節約も夢ではありません。

たとえば、会社員であれば社宅制度や家賃補助を活用することで家計の負担を大きく軽減できます。

また、スマホを格安SIMに変えたり、使っていないサブスクを解約するだけでも、月5,000円〜1万円の固定費削減が可能です。

この章では、保険や医療費なども含め、**「今の生活に本当に必要な支出」**を見極めるポイントを詳しく解説します。

不要な契約を整理すれば、ムダなく・ストレスなく・自然に貯金が増えていくはずです。

つまり、節約の本質は**「我慢する」ではなく「選び直す」こと**なんです!

ここが重要!

固定費を下げると、その効果は毎月続くため、短期的な節約よりも長期的に効く「安定した節約術」となります。

4-1: 家賃の見直し・社宅制度・家賃補助があるかを会社でチェックする

実は、固定費の中で最も大きいのが家賃なんです。毎月の支出を減らすためには、まず「住まいのコスト」を見直すことが最優先。

家賃を下げるだけで、年間10万円〜20万円の節約も夢ではありません。

家賃節約のポイント:

- 社宅・住宅手当の有無を確認:自社に制度があれば積極的に利用

- 引越しの見直し:家賃1万円下げるだけで年間12万円の節約

- 家賃交渉:長期入居者には更新時に家賃を下げてもらえることも

ここが重要!

家賃を下げる=生活水準を下げることではありません。

**「住む場所の見直し+会社制度の活用」**で、自然とお金が残る仕組みを作りましょう。

4-2: 通信費を節約する格安SIM・Wi-Fi・サブスク断捨離の手順

スマホやWi-Fiの通信費、気づけば月1万円を超えていませんか?

実は、格安SIM+不要サブスクの解約で、年間10万円以上の節約も可能なんです。

通信費を下げる3ステップ:

1️⃣ 格安SIMに乗り換え:楽天モバイル・IIJmio・mineoなどが人気

2️⃣ Wi-Fiプランを見直す:使用量に合わせて「従量制」へ切り替え

3️⃣ サブスク断捨離:動画・音楽・アプリの中で“半年使ってないもの”を解約

ここが重要!

通信費は「固定費の見直し効果」が最も早く出ます。

毎月自動的に出ていく支出こそ、“見直すだけで節約になる”最強ジャンルです。

4-3: 保険・医療・保障系の契約を家計に合う内容にリセットする方法

保険は“安心”のために加入するものですが、内容を理解しないまま払い続けている人も多いんです。

実は、今の生活スタイルに合っていない保険を見直すだけで、年間5万円〜10万円の節約になります。

保険見直しのポイント:

- 医療保険の重複チェック:勤務先の健康保険や付帯保障と重なっていないか確認

- 生命保険の再検討:独身や子なし世帯は過剰保障になっているケースも

- 見直し無料相談の活用:保険クリニックやマネー相談で最適プランを比較

ここが重要!

保険は「入りっぱなし」が一番危険です。

今の自分に本当に必要な保障だけを残すことで、支出も安心もバランス良く整います。

日常の買い物でムダ遣いを防ぐ家計管理テクニック

節約を成功させるカギは、**「ムダ遣いを仕組みで防ぐこと」**です。

実は、家計が崩れる最大の原因は“なんとなくの出費”なんです。

コンビニ・カフェ・外食などの「少額支出」も積み重なると、月に2〜3万円のムダになることもあります。

そんな出費を抑えるには、**「買わない仕組み」**を作るのが効果的。

お弁当やマイボトルを持参する、買い物リストを事前に決めるだけでも出費は大幅に減らせます。

さらに、まとめ買い・ポイント活用・ふるさと納税を組み合わせれば、日用品コストも効率的に節約可能です。

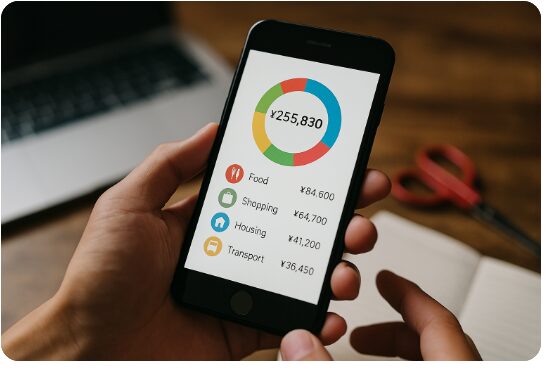

この章では、家計簿や節約アプリを使って支出を見える化し、無理なく続ける節約術を紹介。

数字で見ることで「節約の手応え」が感じられ、モチベーションも維持しやすくなります。

ここが重要!

節約は我慢ではなく、**「使う前に考える習慣をつくること」**で成功率が一気に上がります。

5-1: コンビニ・外食・カフェを減らすための「買わない仕組み」づくり

実は、無意識の“ちょこちょこ出費”こそ家計を圧迫する最大の原因。

コンビニやカフェでの1日500円が、月に1.5万円の出費になっていることもあるんです。

「買わない仕組み」を作るコツ:

- お財布アプリで支出を可視化:無意識の出費をブロック

- 「行かない」選択:コンビニではなくスーパーやドラッグストアへ

- カフェ代を“自分カフェ”に置き換える:コーヒー豆やマイボトルで節約

ここが重要!

節約は我慢ではなく、**「誘惑を減らす環境づくり」**です。

買わない仕組みを作るだけで、ストレスなく支出を減らせます。

5-2: 日用品はまとめ買い・ポイント活用・ふるさと納税でコストを下げる

日用品は「小さな節約」の積み重ねが効いてくる部分。

実は、買い方を工夫するだけで年間数万円の節約ができます。

おすすめの買い方:

- まとめ買いで単価を下げる:Amazon定期便やドラッグストアの特売日を活用

- ポイント二重取り:楽天ペイ×楽天カードなどで還元率UP

- ふるさと納税を活用:トイレットペーパーやお米などの返礼品を日用品に

ここが重要!

「日用品は買うもの」ではなく、**“節税しながらもらうもの”**へ切り替える。

これだけで、節約効率が一気に上がります。

5-3: 家計簿・節約アプリで支出を見える化して続けられる節約生活にする

「節約が続かない…」と悩む人の多くは、自分が何にいくら使っているかを把握していないことが原因です。

家計簿アプリを使えば、入力不要で自動管理ができ、続けるハードルが一気に下がります。

おすすめの家計管理ツール:

- マネーフォワードME:銀行・クレカ・証券口座を自動連携

- Zaim:レシート撮影で自動入力できるシンプル設計

- おかねのコンパス:投資・保険までまとめて可視化できる

ここが重要!

節約の第一歩は「現状を知ること」。

アプリで支出を見える化すれば、無駄が自動的に浮かび上がり、節約が自然と続きます。

貯金を増やすための「節約+運用」の考え方

節約を頑張っても、貯金がなかなか増えない…そんな人に必要なのが、**「節約+運用」**の考え方です。

実は、お金を貯めるコツは「使わない」だけでなく、自動的に貯まる仕組みを作ることなんです。

たとえば、会社員なら社内持株会や財形貯蓄制度を使うと、給料天引きで自然に資産形成が進みます。

また、ふるさと納税やポイント還元を活用すれば、節税しながら実質的に支出を減らせるのも魅力。

さらに、毎月の貯蓄目標を設定し、給与日ごとに自動振替するだけで「使いすぎ防止」が可能です。

こうした仕組みを組み合わせることで、ストレスなくお金が増えるサイクルが完成します。

つまり、節約は「我慢」ではなく、仕組み化して自動でお金を残す時代ということですね!

ここが重要!

貯金は意志よりも「仕組み」で決まります。最初に自動化すれば、意識せずに資産が増えていきます。

6-1: 社内持株会・財形貯蓄など会社の制度で自動的に貯める仕組みを作る

実は、貯金を増やす一番の近道は「自動的に貯まる仕組みを作ること」なんです。

毎月自分で貯めようとするとつい使ってしまう…という人でも、会社の制度を使えば強制的に貯金が増えるんです。

おすすめの自動貯蓄制度:

- 社内持株会:給与天引きで自社株を購入し、配当金+奨励金ももらえる

- 財形貯蓄制度:給料から自動で積立。住宅・年金・一般用が選べる

- 社内預金制度:銀行より高金利で運用できるケースも

ここが重要!

貯金は「気合い」ではなく仕組みで貯めるもの。

給与天引きの制度を活用すれば、無理せずお金が増えていきます。

6-2: ふるさと納税・ポイント還元で実質負担を減らす節税的な節約術

実は、節約と節税はセットで考えると効果が倍増します。

特にふるさと納税+キャッシュレス決済のポイント還元は、家計の見直しに即効性あり!

節税×節約を両立する方法:

- ふるさと納税:お米・肉・トイレットペーパーなどを返礼品で受け取り、生活費を実質削減

- ポイント還元:楽天ペイやd払いなどで還元率を最大化

- クレカの活用:公共料金・通信費をまとめることでポイント効率UP

ここが重要!

節税で「税金を減らし」、ポイントで「支出を減らす」。

この2つを意識するだけで、手取りを増やすのと同じ効果が得られます。

6-3: 貯蓄目標・月いくら貯めるかを設定して使いすぎを防ぐ

「お金を貯めたいけど、気づけば使ってしまう…」という人は、具体的な金額目標がないことが原因です。

人は“曖昧な目標”では動けない生き物なんです。

貯金を成功させる3ステップ:

1️⃣ 貯蓄目標を設定:「1年で30万円」など具体的に決める

2️⃣ 毎月の積立額を固定化:自動振替や積立NISAを活用

3️⃣ 貯めたお金に手をつけない仕組み化:別口座や投資用口座に分ける

ここが重要!

貯金を“する”のではなく、“増える仕組みを持つ”こと。

明確な数字とルールを決めるだけで、自然とお金が貯まる流れを作れます。

生活の小ワザでできる“ゆるい節約生活”の続け方

節約を長く続けるには、「無理をしない工夫」が大切です。

つまり、**“ゆるく続けられる節約生活”**を作ることがポイントなんです。

頑張りすぎてストレスがたまると、節約もリバウンドしてしまいます。

たとえば、冷蔵庫や部屋を整理しておくと、食材ロスや電気代を自然に減らすことができます。

さらに、通勤や買い物を運動代わりにするだけでジム代の節約にも。

ちょっとした行動の見直しが、年間数万円の節約につながることも珍しくありません。

また、ミニマリスト的な発想で「持たない」「買わない」を意識すれば、心も家計もスッキリ。

お金の使い方にメリハリがつき、本当に必要なものだけに投資できる生活になります。

ここが重要!

節約は努力よりも「習慣化」。

日常の小さな工夫を積み重ねれば、無理せず自然と貯金体質になれます。

7-1: 冷蔵庫・部屋・水回りを整えて電気代・食材ロスを抑える

節約は「お金を使わない」だけでなく、「無駄を出さない」ことが大切です。

特に冷蔵庫・部屋・水回りを整えるだけで、電気代と食費のダブル節約ができます。

節約できる整理整頓のコツ:

- 冷蔵庫内の“見える化”:残り物・賞味期限切れを防ぐ

- エアコン効率UP:部屋のホコリやカーテン配置を見直す

- 節水対策:シャワー時間を3分短縮+蛇口に節水アダプター

ここが重要!

整理整頓=節約効率の向上。

生活を整えるだけで、自然とお金のムダが減ります。

7-2: 通勤を運動代わりにしてジム代・交通費をかしこく節約する

「運動したいけど、ジム代がもったいない…」そんな人におすすめなのが通勤を運動化する節約法です。

交通費・健康維持・時間短縮の3つが同時に叶うんです。

通勤×節約のポイント:

- 1駅歩く習慣:往復20分の徒歩で月1,000円の交通費節約

- 階段利用で筋トレ代わり:ジムに行かず運動量をキープ

- 自転車通勤:通勤費削減+ガソリン代ゼロ

ここが重要!

“体を動かす=お金が減る”ではなく、“動けばお金が増える”考え方に変えること。

健康も節約も両立できる最強の習慣です。

7-3: ミニマリスト的発想で「持たない・買わない」日常をつくる

本当に必要なものだけに囲まれて暮らす――それが最もコスパの高い生き方です。

ミニマリスト的な考え方を取り入れることで、自然と支出が減り、心もすっきりします。

“持たない生活”の始め方:

- 「1年使ってない物は手放す」ルールを実践

- 買う前に“本当に必要?”と3秒考える

- モノより経験・時間にお金を使う意識へ

ここが重要!

節約のゴールは「お金を貯めること」ではなく、心地よく生きること。

“持たない暮らし”が、結果的にお金も時間も増やす最強の節約術になります。

節約アプリ・家計簿アプリで自動化するお金管理

節約をもっとラクに、そして続けやすくするなら、アプリによる自動化が欠かせません。

実は、手書きの家計簿よりもアプリを使った方が支出管理の精度と継続率が高いんです。

たとえば、一人暮らしなら「マネーフォワード ME」や「Zaim」などの家計管理アプリが便利。

銀行・クレカ・電子マネーを自動連携して、支出をリアルタイムで把握できます。

また、レシート撮影やポイント連携ができるアプリを使えば、入力の手間もゼロに。

さらに、「予算設定→実績確認→見直し」というサイクルをアプリで回せば、無理なく節約の習慣が定着します。

アプリはただの記録ツールではなく、お金を“見える化”して浪費を防ぐパートナーです。

ここが重要!

節約は気合いではなく「自動化」。

アプリでお金の流れを整えれば、知らないうちに貯まる仕組みができます。

8-1: 一人暮らしでも使いやすい家計管理アプリの選び方

実は、節約を継続できるかどうかは「管理のしやすさ」で決まるんです。

特に一人暮らしの人には、シンプル操作・自動連携・通知機能のあるアプリがぴったり。

家計管理アプリ選びのポイント:

- 自動連携機能:銀行・クレカ・電子マネーをまとめて管理できる(例:マネーフォワードME)

- レシート撮影機能:手入力なしで支出登録できる(例:Zaim)

- グラフ表示:支出傾向を一目で把握できるアプリが◎

ここが重要!

「続けられる仕組み」を持つことが節約の第一歩。

難しいアプリより、1日1分で入力完了できる手軽さを重視しましょう。

8-2: レシート読み取り・ポイント連携ができるおすすめ節約アプリの紹介

最近は、節約アプリがどんどん進化しています。

レシートを撮るだけで家計簿が完成したり、ポイントを自動で管理してくれるアプリもあるんです。

おすすめの節約アプリ3選:

- Zaim(ザイム):レシート撮影で支出自動入力+グラフ分析が見やすい

- マネーフォワードME:銀行・クレカ・証券まで一括管理できる定番アプリ

- CODE:レシートを撮るとポイントが貯まる!節約+副収入を同時に実現

ここが重要!

節約は「可視化」+「自動化」で加速します。

アプリを使うことで、無駄遣いの原因が自然に見える化されるのです。

8-3: 「予算設定→実績→見直し」をアプリで回す節約の型

実は、節約が続かない人ほど「振り返り」をしていません。

アプリを活用して、予算設定→実績確認→見直しのサイクルを回すことで、確実に支出をコントロールできます。

節約サイクルを回す3ステップ:

1️⃣ 予算設定:「食費3万円」「日用品5千円」などカテゴリ別に設定

2️⃣ 実績の記録:自動連携で毎月の支出を可視化

3️⃣ 月末の見直し:「使いすぎた項目」を翌月の予算で調整

ここが重要!

節約は“管理”ではなく“習慣化”。

アプリを使えば、感覚的な家計管理からデータ分析型の節約に進化できます。

節約成功者の実例から学ぶ会社員の貯金術

節約を成功させている人たちには、**共通する「貯金の型」**があります。

それは、「会社の制度」「日常の工夫」「人とのつながり」を上手に組み合わせていること。

たとえば、福利厚生を活用して社食や住宅手当を使い、固定費を下げて浮いた分を貯金に回す人。

また、節約レシピをSNSで共有しながら、食費を抑えつつ楽しんで続けている人も多いです。

さらに、節約仲間や家族と情報交換することで、モチベーションを維持しながら習慣化しているケースも。

「一人で頑張る節約」ではなく、「一緒に続ける節約」こそが長続きの秘訣なんです。

ここが重要!

成功者の節約術は、無理をしない「生活の仕組み化」。

身近な制度と日常の工夫を組み合わせるだけで、誰でも今日から貯金体質に変われます。

9-1: 福利厚生と節約レシピを組み合わせて貯金を増やした事例

「会社の制度×自炊」の組み合わせが、実は最強の節約法なんです。

実際に、社食+住宅補助+自炊レシピをうまく使って、年間50万円以上貯めた人も。

具体例:

- 社食を昼食メインに活用 → 外食費が月2万円→5千円に

- 住宅手当+格安賃貸 → 家賃補助で年間15万円節約

- 作り置きレシピ → 食材ロスが減り、食費月1万円カット

ここが重要!

「会社の制度+生活の工夫」で節約効果が倍増。

使える制度を把握して、生活に組み込むだけで自然にお金が貯まります。

9-2: 節約ブログ・SNSから拾えるリアルなアイデアと再現ポイント

今の時代、節約のヒントはSNSやブログにたくさんあります。

特に実践者のリアルな情報は信頼度が高く、真似しやすいのが魅力です。

おすすめの情報源:

- Twitter(X):日々の節約報告やお得情報をリアルタイムで入手

- Instagram:ビフォーアフターで家計改善のモチベが上がる

- 節約系ブログ:「無理せず続ける節約習慣」など具体的な方法を学べる

ここが重要!

節約は孤独にやると続かない。

SNSで“仲間の存在”を感じることで、楽しく節約を続けられるようになります。

9-3: 続けるためにコミュニティや家族と共有してモチベ維持する方法

節約を継続できる人の共通点は、「一人で頑張らないこと」。

家族や友人、オンラインコミュニティと成果を共有する習慣があるんです。

続けるためのモチベ維持術:

- 家族と目標共有:「旅行資金を貯めよう!」など具体的な目標を設定

- SNSで成果報告:小さな節約でも“いいね”がモチベになる

- 節約仲間を作る:お互いに励まし合える環境が長続きの秘訣

ここが重要!

節約は“我慢”ではなく“協力”。

共有することで習慣化が加速し、無理せずお金が貯まる体質に変わります。

結論

節約は「我慢」ではなく、仕組みづくりでお金を守る行動です。

会社員であっても、福利厚生・食費・光熱費・通信費の見直しで、生活コストを年間数十万円単位で削減することは十分可能です。

たとえば、社食・住宅手当・持株会などの会社制度を最大限活用すれば、自分の給料を“実質的に増やす”ことができます。

さらに、自炊・光熱費の省エネ・格安SIM・家計簿アプリなど、固定費を減らす仕組みを自動化すれば、節約が習慣になります。

重要なのは、最初から完璧を目指さないこと。

冷蔵庫整理やポイント管理など、小さな行動を1つずつ続けるだけでも確実に成果は出ます。

SNSやコミュニティで節約仲間を見つけて、モチベーションを保つのも効果的です。

ここが重要!

「節約=自分の生活を整えること」。

会社の制度と日常の工夫を組み合わせれば、**無理なく貯金が増える“自動節約ライフ”**が実現します。

今日からできる一歩を始めて、未来の自分に“お金の安心”をプレゼントしましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント