「税金対策」と聞くと、難しそうで手を付けづらいと感じていませんか?

実は、**サラリーマン・個人事業主・法人いずれでも“知るだけで手取りがアップする仕組み”**が用意されているんです!

例えば、控除や経費を正しく活用することで、税金で取られる額を減らせます。

副業や法人化で経費の枠が広がると、「払わずに済むお金を残す」=手取りが増えるということですね!

さらに、金融商品や制度の活用、資産運用、損益通算なども視野に入れると、将来の不安も軽くなります。

このガイドでは、

- 税金対策の基本とその効果

- 個人事業主向け・サラリーマン向け・法人向けの具体的な手法

- 年収別・立場別に「今すぐできる行動」

まで徹底的に解説します。

ここが重要!

行動を起こすほど“手取り”が変わります。

今日から少しでも“使える制度”をチェックして、手取りアップへの第一歩を踏み出しましょう。

税金対策とは?基本と重要性【手取り増加の仕組みを理解】

「税金対策」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実は**正しく理解すれば“手取りを増やす最も確実な方法”**なんです。

税金の仕組みを知り、控除や経費をうまく活用することで、同じ収入でも“残るお金”を増やすことができます。

たとえば、サラリーマンなら医療費控除やふるさと納税、個人事業主なら経費計上や青色申告、法人なら役員報酬や退職金の最適化など、立場に応じた対策があります。

これらを組み合わせることで、所得税・住民税・社会保険料の負担を軽減できるんです。

つまり、税金対策とは「支出を減らして可処分所得を増やす仕組み」。

ここが重要! 正しい知識と少しの行動で、あなたのキャッシュフローは劇的に改善します。

1-1. 税金対策とは何か|「税金対策とは 簡単に」仕組みと目的

実は、**税金対策とは「お金の流れを整えて手取りを増やす工夫」**なんです。

単に節税するだけでなく、所得控除や非課税制度を上手に使って、合法的に税負担を減らすことが目的です。

📌 税金対策の基本ポイント:

- 所得控除(医療費控除・保険料控除など)を活用して課税所得を減らす

- 経費計上で事業や副業の支出を差し引く

- 非課税制度(iDeCo・NISAなど)を利用して資産運用の税金を抑える

つまり、税金対策とは「払う税金を減らす=自分の可処分所得を増やす」行為。

正しく行えば、将来の貯蓄・投資・生活の安心に直結します。

ここが重要!

節税のコツは“ズルをしないで制度を使いこなす”こと。

ルールを理解して賢く行動すれば、誰でも今より手取りを増やせます。

1-2. 税金対策で手取りが増える理由|控除・経費・非課税枠の活用

「なぜ税金対策をすると手取りが増えるの?」と疑問に思う人も多いですよね。

実は、税金は「課税所得」に対してかかるため、この金額を減らすことが節税の基本なんです。

📌 手取りが増える3つの仕組み:

- 控除の活用:医療費・保険料・住宅ローン控除などで所得を圧縮

- 経費計上:副業や自営業なら、仕事に関係する支出を経費にできる

- 非課税枠利用:iDeCoやNISAなどを使うことで、運用益に税金がかからない

たとえば、年収500万円の会社員でも、控除を活用すれば年間5〜10万円の節税が可能。

これがそのまま“手取りアップ”につながるんです。

ここが重要!

節税の本質は「減税」ではなく「仕組みを理解して選択すること」。

控除・経費・非課税枠を組み合わせれば、ムダな納税を防ぎながらお金を守れます。

1-3. 生活がどう変わる?キャッシュフロー改善と将来不安の軽減

税金対策を実践すると、毎月の生活にも余裕が生まれます。

なぜなら、払う税金が減る=使えるお金が増えるからです。

さらに、その分を貯金や投資に回せば、長期的な資産形成にもつながります。

📌 税金対策で得られる生活メリット:

- 家計に余裕ができ、急な出費にも対応しやすくなる

- 将来のための投資・保険・老後資金を計画的に準備できる

- 節税意識が上がり、お金に強い生活習慣が身につく

また、控除・経費・非課税枠の知識を持つことで、「なぜ税金を取られるのか」を理解でき、

ムダな支出を減らす意識も高まります。

ここが重要!

税金対策は“お金を守る技術”です。

今から始めれば、家計改善+将来の安心という2つの効果を同時に得られます。

個人事業主・フリーランスの税金対策【青色申告と経費がカギ】

個人事業主やフリーランスにとって、**税金対策は“利益を守る最強の武器”**です。

頑張って稼いでも、無駄な税金を払ってしまえば手元に残るお金は減ってしまいます。

だからこそ、正しい知識で「経費」「控除」「申告制度」を活用することが大切なんです。

まず押さえておきたいのが、経費計上と青色申告の活用。

仕事に関係する支出を正しく経費にできれば、所得が下がり税金が軽くなります。

さらに、青色申告を行えば最大65万円の控除に加え、赤字の繰越や家族への給与計上など、節税メリットが大きくなります。

加えて、小規模企業共済や国民年金基金、保険料控除などの制度も有効です。

ここが重要! 税金対策の基本は“合法的に所得を減らすこと”。

正しい経費処理と制度活用で、あなたの手取りは確実にアップします。

2-1. 個人事業主 税金対策の全体像|自営業の経費・共済・保険

実は、個人事業主の税金対策は“経費と控除の使い方”がすべてといっても過言ではありません。

売上が増えるほど税負担も大きくなりますが、制度を正しく使えば、合法的に税金を減らして手取りを増やすことが可能です。

📌 個人事業主が活用すべき3つの柱:

- 経費計上:事業に必要な支出をしっかり経費化(通信費・光熱費・交通費など)

- 共済制度:小規模企業共済や経営セーフティ共済で節税+将来の備え

- 保険活用:所得控除に加え、万が一のリスクヘッジにも有効

さらに、青色申告を選択すれば最大65万円の控除を受けられるため、節税効果が大幅アップします。

ここが重要!

事業のお金の流れを「見える化」して、計画的に経費・控除を管理することが、長く安定した経営と節税の第一歩です。

2-2. 経費計上のポイントと注意点|領収書・家事按分・交通通信費

「どこまで経費にできるの?」と悩む人は多いですよね。

実は、事業に関連する支出であれば、ルールの範囲内でしっかり経費にできるんです。

📌 経費にできる代表的な項目:

- 通信費・電気代・水道代:自宅兼事務所の場合は使用割合を“家事按分”で調整

- 交通費・出張費:業務目的の移動に限り領収書を保存

- 消耗品費・備品費:仕事用パソコンや文房具、プリンターなども対象

ただし、プライベート支出を混ぜると税務調査で否認されるリスクがあります。

領収書やレシートは月ごとに整理し、メモを添えておくのがコツです。

ここが重要!

経費は「使えば得」ではなく「根拠を残すこと」が大事。

領収書・帳簿・証憑をセットで管理すれば、トラブルを防ぎながら節税できます。

2-3. 青色申告のメリット|65万円控除・専従者給与・赤字の繰越

個人事業主の最強の味方といえば、青色申告です。

白色申告よりも手間は増えますが、節税効果が圧倒的に高くなります。

📌 青色申告で得られる3大メリット:

- 最大65万円の特別控除(複式簿記+期限内申告で適用)

- 専従者給与として、家族に支払う給料を経費にできる

- 赤字の繰越控除で、翌年以降3年間の黒字と相殺できる

これにより、利益が出ても課税所得を大幅に減らせるため、手取りがアップ。

会計ソフトを使えば、複式簿記の記帳も簡単にできます。

ここが重要!

青色申告は「節税+経営の見える化」を両立できる最強の制度。

毎年の帳簿を整える習慣をつけるだけで、税金対策と経営安定を同時に実現できます。

サラリーマン(会社員)の税金対策【控除・特定支出・福利厚生】

サラリーマンにとっての税金対策は、「給与以外でお金を残す仕組みを作ること」です。

会社員でも、控除や制度を活用すれば年間で数万円〜十万円単位の節税が可能なんです。

つまり、“知っている人だけが得をする”のが税金対策というわけですね。

たとえば、医療費・生命保険・住宅ローンの3大控除を見直すだけでも大きな節税効果があります。

さらに、ふるさと納税を活用すれば実質2,000円の負担で豪華な返礼品を受け取れます。

また、会社員でも条件を満たせば特定支出控除として通勤費や在宅勤務費を経費扱いにできる場合もあります。

これらをうまく組み合わせることで、手取りアップ+家計のゆとりが実現。

ここが重要! 会社任せではなく、自分で制度を理解して活用することで「賢いサラリーマンの節税術」が身につきます。

3-1. 会社員 税金対策|医療費控除・生命保険料控除・住宅ローン控除

実は、会社員でも控除の活用次第で手取りを増やすことが可能なんです。

年末調整や確定申告を正しく行えば、払いすぎた税金が戻るケースもあります。

📌 代表的な控除の使い方:

- 医療費控除:年間10万円超(または所得の5%超)で適用

- 生命保険料控除:最大12万円が所得控除対象

- 住宅ローン控除:年末残高の1%を10年間所得税から控除

さらに、ふるさと納税やiDeCoを組み合わせることで、実質的な節税+資産形成も可能です。

ここが重要!

「給与天引き=終わり」ではありません。

控除制度を活かすことで、会社員でも確実に手取りを増やせるんです。

3-2. ふるさと納税 税金対策|限度額の目安とワンストップ特例

ふるさと納税は、実質2,000円の負担で豪華な返礼品がもらえる最も人気の節税制度です。

しかも、申請手続きも簡単で、サラリーマンでも気軽に実践可能です。

📌 節税を最大化するポイント:

- 限度額の目安:年収や家族構成によって異なる(目安はシミュレーターで確認)

- ワンストップ特例制度:確定申告不要で5自治体まで寄付可能

- 寄付金控除:所得税・住民税の両方から差し引かれる

ただし、寄付金の上限を超えると控除対象外になるため注意が必要です。

ここが重要!

ふるさと納税は「節税+地方支援+返礼品」の一石三鳥。

早めに上限額を確認し、年末ギリギリではなく余裕を持って寄付するのが賢い選択です。

3-3. 特定支出控除・通勤費・在宅勤務費|給与所得者の“実質経費”活用

「会社員は経費が使えない」と思っていませんか?

実は、特定支出控除を活用すれば、条件次第で経費の一部が認められるんです。

📌 特定支出控除の対象例:

- 通勤費や出張費で会社が補填しない部分

- 資格取得・セミナー受講など業務に直接必要な費用

- 在宅勤務での通信費・光熱費の一部

また、在宅勤務が増えた今は、テレワーク費用の実費申請も注目されています。

ここが重要!

給与所得者でも、業務に関わる支出は経費として一部控除可能。

「控除されない」と決めつけず、条件を確認して申請すれば、ムダな納税を防げます。

法人化による税金対策【報酬設計・社宅・退職金の最適化】

「法人化による税金対策」の章では、法人化がもたらす税務構造の変化やそのメリット・注意点、具体的な実践手法をわかりやすく整理します。法人に切り替えることで、個人事業主やサラリーマンと比べて“税率・控除・所得構造”に優位性が出る場面があります。つまり、「売上が安定してきた」「利益が大きくなってきた」段階で法人化を検討することで、手取りを増やすだけでなく、経営・税務の戦略が広がるということなんです。

具体的には、年800万円までの所得に対する法人税率が約15%に抑えられるケースがあるなど、個人の所得税率とは大きく異なります。 また、法人は役員報酬・社宅・退職金設計などを通じて、個人と法人それぞれの税・社会保険のバランスを最適化できます。ただし、設立や運用には実務コストや社会保険加入の義務、税務調整の複雑性も伴うため、慎重な判断が求められます。

そこで本章では、

- 法人税の仕組みを整理し(例:課税構造・税率)

- 法人設立のタイミング・コスト・メリット・デメリットを明示し

- 役員報酬・社宅・退職金など税金対策として活用できる具体例を示します

これらを読めば、「いつ法人化すべきか」「法人化すれば何が変わるか」「その中で自分は何をすべきか」がクリアになります。税金の効率化を通じて、手取り増と会社の成長を同時に実現したい方には、必見の内容です。

4-1. 法人税の基礎|法人の税金対策で変わる課税構造

実は、法人化するだけで税金の仕組みが大きく変わることをご存じですか?

個人事業主の場合、所得が増えるほど累進課税で税率が上がりますが、法人化すれば法人税率は一定(約23.2%)。

つまり、所得が高くなるほど法人のほうが有利になるケースが多いんです。

📌 法人化による主なメリット:

- 法人税率が安定しており、利益が出るほど節税効果が高まる

- 経費の範囲が広がり、役員報酬・社宅・交際費などを計上できる

- 家族への給与支払いも可能になり、所得分散で税負担を軽減

一方で、法人には住民税均等割や決算申告義務などのコストも発生します。

ここが重要!

法人化は「税金を減らすため」ではなく「お金の流れを整えるため」の選択。

売上規模・利益・将来の経営計画を踏まえて判断することが成功のポイントです。

4-2. 法人設立の注意点|会社設立 なぜ有利?損益分岐と実務コスト

「法人にしたら必ず得する」と思われがちですが、実は損益分岐点を超えなければ逆効果になることも。

法人化は節税メリットと同時に、コストと事務負担の増加も伴います。

📌 法人化の判断基準と注意点:

- 目安利益500万円以上なら法人化の検討価値あり

- 設立費用(約20〜30万円)+毎年の税理士報酬(20〜50万円)を想定

- 決算・登記・社会保険などの実務コストが増加

- 節税だけでなく「事業拡大・信用力アップ」を目的にすべき

さらに、法人を維持するには会計管理の精度が求められます。

クラウド会計ソフトを使うことで、経理の効率化も図れます。

ここが重要!

法人化は“タイミング”が命。

利益・支出・将来計画を見える化して、節税と経営安定を両立できるラインで判断しましょう。

4-3. 役員報酬・社宅・退職金の設計|法人化 税金対策の実例

法人化の最大の魅力は、役員報酬や社宅制度を使った柔軟な節税設計ができることです。

個人では認められなかった支出も、法人では経費として処理できる場合があります。

📌 節税につながる法人活用の実例:

- 役員報酬:所得分散により個人の税率を抑える

- 社宅制度:会社が家賃を一部負担し、実質的な節約効果

- 退職金制度:退職時に大きな所得控除を受けられる

これらを上手に組み合わせることで、**「法人の経費+個人の手取りUP」**という理想的な構造を作れます。

ここが重要!

節税設計は“合法的なバランス”がカギ。

報酬・社宅・退職金の3点をうまく活用することで、無理なく長期的な節税が可能になります。

不動産×税金対策【減価償却・ローン・相続/贈与への備え】

不動産を活用した税金対策は、節税と資産形成を同時に叶える最強の手段です。

家賃収入を得ながら、減価償却や損益通算を上手に使うことで、所得税・住民税の負担を軽くできます。

特に、給与所得があるサラリーマンにとっては「不動産所得の赤字」を他の所得と相殺することで、実質的な節税効果が期待できるんです。

さらに、中古マンションなどを活用すれば、建物部分の減価償却を短期間で計上できるため、初期投資の負担を抑えながら節税が可能。

将来的には、相続・贈与の対策としても有効で、小規模宅地等の特例を利用すれば相続税評価額を大幅に下げられます。

つまり、不動産は「収益」と「節税」の両面でメリットのある資産。

ここが重要! 長期保有・適正申告・相続計画の3点を押さえることで、安心して資産を守りながら増やせます。

5-1. 不動産投資 税金対策|損益通算・不動産所得の基本

不動産投資は、資産形成と節税を同時に実現できる数少ない方法です。

特に、不動産所得の赤字を他の所得と相殺できる「損益通算」は強力な節税手段です。

📌 不動産投資での節税ポイント:

- 減価償却費で帳簿上の利益を圧縮

- 損益通算で給与所得などと相殺可能

- ローン金利・固定資産税・修繕費も経費として計上

ただし、近年は節税目的だけの不動産投資に税務署のチェックが厳しくなっています。

ここが重要!

不動産投資は「節税のために買う」ではなく、「長期的な資産運用」として考えること。

損益通算を賢く使えば、安定したキャッシュフローを維持できます。

5-2. 減価償却の実践例|中古マンション購入 税金対策の勘所

不動産の節税で最も効果的なのが、減価償却費の計上です。

特に、中古マンションは建物部分の耐用年数が短いため、短期間で経費化しやすいのが特徴です。

📌 減価償却の基本:

- 建物価格のみ対象(土地部分は対象外)

- 中古物件は残存耐用年数を短く設定できる

- 構造別の耐用年数:木造22年/RC造47年など

たとえば、2,000万円の中古マンションで建物部分が1,200万円なら、

毎年約60万円の減価償却費を経費として計上できます。

ここが重要!

減価償却を活用すれば、利益を抑えつつキャッシュを残すことが可能。

税負担を軽くしながら、資産を増やす戦略に最適です。

5-3. 不動産相続/土地相続 税金対策|生前贈与・小規模宅地等の特例

相続税対策としても、不動産は非常に有効です。

現金よりも不動産のほうが評価額が低くなりやすく、節税効果が高いためです。

📌 相続・贈与で使える制度:

- 生前贈与:年間110万円まで非課税(暦年贈与)

- 相続時精算課税制度:最大2,500万円まで贈与時非課税

- 小規模宅地等の特例:自宅や事業用地の評価額を最大80%減額

また、早めに遺言書や不動産登記を整えることで、相続トラブルや税負担の軽減にもつながります。

ここが重要!

不動産の相続対策は「早めの準備」が肝心。

生前贈与と特例制度を組み合わせて、家族に負担を残さない資産承継を実現しましょう。

金融商品と制度を使う税金対策【iDeCo・NISA・保険】

税金対策を考える上で欠かせないのが、金融商品と制度を組み合わせた節税戦略です。

なかでも注目すべきは、iDeCo(イデコ)・新NISA・生命保険といった“国が認める非課税制度”を上手に活用すること。

これらを利用することで、**「税金を減らしながら資産を増やす」**という理想的な仕組みを作ることができます。

たとえば、iDeCoは掛金が全額所得控除の対象となり、積み立て中の運用益も非課税。

新NISAでは配当や売却益が非課税となり、長期的な資産形成に最適です。

さらに、生命保険や個人年金保険を上手に組み合わせれば、所得控除+保障+将来資金の確保が同時に叶います。

つまり、これらの制度は「節税しながら資産を育てる」ための強力なツール。

ここが重要! 税金を減らすだけでなく、将来の“貯めながら備える仕組み”として活用するのが賢い選択です。

6-1. iDeCo/確定拠出年金 税金対策|全額所得控除と受取課税の基本

実は、iDeCo(イデコ)ほど効率よく節税できる制度はありません。

掛金が全額所得控除の対象になるため、年収が高い人ほど節税効果が大きくなります。

📌 iDeCoの3つの節税メリット:

- 掛金全額が所得控除になる(年間最大81.6万円)

- 運用益が非課税で増える

- 受け取り時も控除が使える(退職所得控除・公的年金等控除)

たとえば、年収600万円の人が月2万円を拠出すると、年間約3.6万円の所得税・住民税の節税効果。

老後の資産づくりをしながら、今の税負担も減らせるという“一石二鳥”の仕組みです。

ここが重要!

iDeCoは「節税+老後準備」を同時に実現できる制度。

長期的に続けることで、確実に税負担を軽くしながら資産形成ができます。

6-2. 新NISA×長期投資|非課税枠で配当・売却益を最大化

2024年にスタートした新NISAは、投資の非課税制度として過去最強クラスです。

「つみたて投資枠」「成長投資枠」の2つを組み合わせて、非課税で長期運用が可能になりました。

📌 新NISAの特徴と節税メリット:

- 年間投資上限360万円、非課税保有限度額1,800万円

- 配当金・売却益が非課税

- いつでも引き出せて制度の柔軟性が高い

たとえば、20年間で1,000万円を運用し年平均4%のリターンを得た場合、通常は約80万円の税金がかかりますが、

新NISAなら非課税で全額受け取れるんです。

ここが重要!

NISAは「長く続ける人ほど得をする制度」。

積立の継続とリバランスを意識して、非課税枠をフル活用しましょう。

6-3. 生命保険/個人年金保険 税金対策|控除枠と見直しポイント

生命保険や個人年金保険も、節税+将来の備えとして欠かせない選択肢です。

契約内容を工夫すれば、所得控除を受けつつリスクにも備えられるんです。

📌 保険で活用できる主な控除枠:

- 生命保険料控除:最大12万円(新制度)

- 個人年金保険料控除:最大8万円

- 介護医療保険料控除:最大8万円

ただし、古い契約のままだと控除枠が小さい場合もあるため、定期的な見直しが必要です。

また、節税目的だけでなく、保障内容とライフプランのバランスも重視しましょう。

ここが重要!

「節税」と「安心」を両立できるのが保険の強み。

控除枠を最大限に使いながら、必要な保障を確保することが賢い選択です。

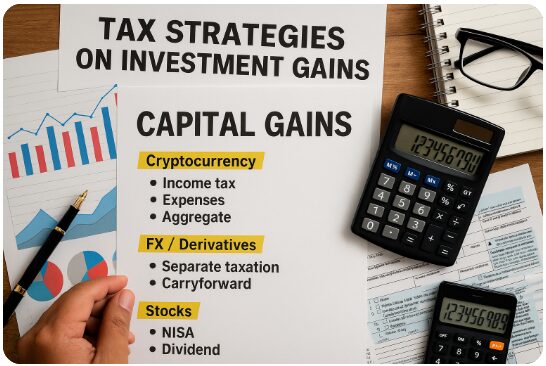

仮想通貨・FX・株の税金対策【申告区分と損益通算】

投資で利益を得たとき、避けて通れないのが「税金対策」です。

仮想通貨・FX・株式など、どれも収益構造が異なるため、申告区分と損益通算のルールを理解することが節税の第一歩になります。

たとえば、仮想通貨は総合課税に分類され、給与や副業と合算して課税されます。

必要経費をしっかり計上することで、課税所得を減らすことが可能です。

一方で、FXや先物取引は申告分離課税(税率20.315%)となり、他の所得と切り離して計算できます。

さらに、損失が出た場合は最長3年間の繰越控除ができるのも大きな特徴です。

株式では、NISA口座や配当控除の使い分けがカギ。

配当金・譲渡益をどう扱うかによって、手取りが大きく変わります。

ここが重要! 投資ごとの課税ルールを理解し、損益通算や非課税制度を活用することで、“合法的に節税しながら資産を増やす”ことができます。

7-1. 仮想通貨 税金対策|総合課税・必要経費・確定申告の流れ

仮想通貨で得た利益は**雑所得(総合課税)**に分類され、税率は最大55%になることも。

しかし、経費計上や損益管理を徹底すれば、節税の余地は十分あります。

📌 仮想通貨の税金対策ポイント:

- 必要経費:取引手数料・送金費用・通信費などを計上

- 損益通算は不可だが、同一年度内での損益管理が重要

- 確定申告必須:利益が20万円を超えると申告対象

取引履歴は自動集計ツール(例:クリプタクト)を活用し、正確な利益計算を行うのがコツです。

ここが重要!

仮想通貨の税務は複雑ですが、早期の整理と経費計上で税負担を抑えられる。

年度末に慌てず、日々の記録を取ることが最大の節税策です。

7-2. FX/先物/日経225先物 税金対策|申告分離課税・損失繰越

FXや先物取引の利益は、**申告分離課税(税率20.315%)**で統一されています。

つまり、給与所得などと分離して計算されるため、安定した税率で節税がしやすいのが特徴です。

📌 FX取引の税金対策ポイント:

- 損失繰越が3年間可能(翌年以降の利益と相殺)

- スワップポイントも課税対象なので計上忘れに注意

- 口座を一元管理し、取引履歴を毎年保存

さらに、法人化して取引を行えば、経費幅が広がり節税効果が倍増します。

ここが重要!

FXや先物取引は「安定税率+損失繰越」で賢く節税できるジャンル。

短期トレードよりも長期運用+継続管理が有利です。

7-3. 株/配当/持株会の最適化|NISA・配当控除・特定口座の使い分け

株式投資では、口座の種類と制度選択が節税効果を左右します。

NISA・特定口座・一般口座を正しく使い分けることで、税金を最小限に抑えることができます。

📌 株式投資での主な節税法:

- NISA口座:配当・売却益が非課税

- 配当控除:総合課税を選択すれば一定の控除が受けられる

- 特定口座(源泉徴収あり):自動で納税が完了し、確定申告不要

さらに、企業の持株会制度を活用すれば、奨励金+長期保有で実質利回りを上げられます。

ここが重要!

株式投資の税金対策は「制度を知るか知らないか」で差が出る。

NISA・配当控除・口座選択を戦略的に使い分け、手取りアップを目指しましょう。

確定申告をスムーズにする準備【帳簿・書類・ミス防止】

確定申告をスムーズに行うには、「準備の早さ」と「書類の整理」が鍵です。

特に個人事業主や副業をしている人は、日々の帳簿管理や領収書整理を怠ると、申告直前に慌てる原因になります。

まずは、領収書・控除証明書・年間取引報告書など、必要な書類をリスト化して早めに準備しておきましょう。

また、e-Taxを利用すれば自宅から申告でき、医療費・寄付・住宅ローン控除なども漏れなく申請可能です。

一方で、計算ミスや控除漏れ、提出期限超過といったよくあるトラブルにも注意が必要です。

つまり、確定申告を成功させるポイントは「整理」「確認」「余裕」。

ここが重要! 書類を整え、デジタルツールを活用することで、税金のムダ払いを防ぎ、安心して申告を終えられます。

8-1. 必要書類リスト|領収書・控除証明・年間取引報告書

実は、確定申告の9割は「準備の丁寧さ」で決まるといっても過言ではありません。

提出直前に慌てないためにも、必要書類をリスト化しておくことが大切です。

📌 主な必要書類一覧:

- 領収書・レシート:経費・医療費・寄付金などの証拠書類

- 控除証明書:生命保険料、地震保険料、住宅ローンなど

- 年間取引報告書:証券会社・仮想通貨取引所などの取引記録

- 源泉徴収票:給与・副業収入などの証明

- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類

これらをファイルやクラウドで月ごとに整理しておくと、申告時に探す手間が激減します。

ここが重要!

確定申告の“時短術”は整理力。

1年分をまとめてではなく、月単位で管理しておくことが成功の秘訣です。

8-2. e-Taxで控除を漏らさない|医療費・寄付・住宅・配偶者

「e-Tax」は国税庁のオンライン申告システムで、控除を漏らさず自動計算してくれる便利なツールです。

紙の申告よりも処理が早く、還付もスピーディーに行われます。

📌 e-Taxで活用できる主な控除:

- 医療費控除:年間10万円超(または所得の5%超)で対象

- 寄付金控除:ふるさと納税・NPO寄付など

- 住宅ローン控除:年末残高の1%を最大10年間控除

- 配偶者控除/扶養控除:家族の所得状況に応じて節税

さらに、マイナポータル連携を使えば、保険会社や金融機関の控除証明書を自動取得できます。

ここが重要!

「控除証明書を入力し忘れた…」を防ぐには、e-Taxとマイナポータル連携の活用が最強コンビです。

8-3. よくあるトラブル事例|更正の請求・期限後申告・過少申告

確定申告で失敗しやすいのが、**「申告漏れ」や「記載ミス」**です。

特に、提出期限を過ぎた場合は、追徴課税や延滞税が発生することもあります。

📌 よくある申告トラブル:

- 経費の領収書紛失:証憑がないと経費認定されない

- 控除の申請漏れ:医療費・寄付・iDeCo控除などを忘れる

- 期限後申告:申告遅れによるペナルティ(無申告加算税)

- 過少申告:後から訂正する場合は「更正の請求」で対応可能

もし申告後にミスに気づいた場合は、5年以内なら修正可能です。

ここが重要!

確定申告は「提出して終わり」ではなく「内容の正確さ」が肝。

不安な場合は、税理士や会計ソフトのサポートを活用して安心して申告しましょう。

年収別・立場別の実践テンプレ【手取り改善のロードマップ】

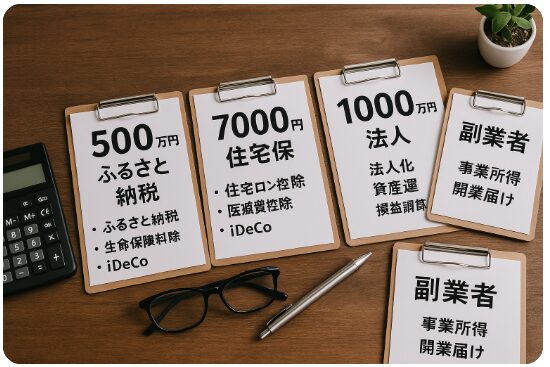

年収や立場によって、最適な税金対策は大きく変わります。

同じ「節税」を意識していても、年収500万円と1000万円では有効な控除や優先すべき制度がまったく異なるんです。

つまり、自分の収入ラインに合った対策を取ることで、無理なく手取りを最大化できます。

たとえば、年収500万円なら「ふるさと納税」「生命保険料控除」「iDeCo」を中心に。

700万円クラスでは「住宅ローン控除」「医療費控除」などを追加し、バランスを取るのがポイントです。

そして1000万円超の層では、「法人化」「資産運用」「損益通算」など、より戦略的な節税が必要になります。

また、副業をしている人は給与所得と事業所得の違いを理解し、開業届の提出タイミングも検討を。

ここが重要! 税金対策は“人によって正解が違う”。

自分の収入・働き方に合わせたロードマップを持つことで、ムダのない賢い節税が実現します。

9-1. 年収500万/700万/1000万の税金対策|控除優先順位と上限管理

実は、年収によって効果的な税金対策は全く異なるんです。

年収が上がるほど税率も上がるため、控除の優先順位と上限を意識することが重要です。

📌 年収別おすすめ節税法:

- 年収500万円台:ふるさと納税・iDeCo・医療費控除

- 年収700万円台:生命保険・住宅ローン控除・配偶者控除

- 年収1000万円以上:法人化・資産運用・退職金設計などを検討

特に高所得層では、所得分散や法人化による節税が効果的です。

ここが重要!

節税の鍵は「自分の年収帯に合った戦略」を取ること。

控除をフル活用して、手取り最大化を狙いましょう。

9-2. 副業 税金対策|給与所得と事業所得の違い・開業届の判断

副業ブームの今、税金対策を知らずに損している人が急増中です。

副業収入が年間20万円を超えたら、確定申告が必要になります。

📌 副業の税金対策ポイント:

- 給与所得(アルバイト等):源泉徴収で完結することが多い

- 事業所得(個人ビジネス等):開業届提出で経費計上が可能

- 青色申告を選ぶと最大65万円の控除が適用

「副業バレを防ぎたい」場合は、住民税の普通徴収を選択するのがポイントです。

ここが重要!

副業は“やるだけ”ではなく“申告して活かす”時代。

開業届を出して、節税+信頼性アップを実現しましょう。

9-3. 税理士への相談タイミング|顧問選び・成功報酬/着手金の考え方

「確定申告は自分でやるべき?」と迷う方も多いですが、

節税効果を最大化したいなら、税理士への相談は早いほど有利です。

📌 税理士に相談すべきタイミング:

- 副業・個人事業を始めたとき

- 法人化を検討しているとき

- 不動産や投資の収入が増えたとき

費用の相場は、顧問契約:月2〜5万円/確定申告代行:3〜10万円程度。

成功報酬型の税理士を選べば、成果に応じた費用で安心です。

ここが重要!

税理士は「税金を減らすパートナー」。

信頼できる専門家に早めに相談して、節税+安心のダブル効果を得ましょう。

結論

税金対策とは、単に“節税する”ことではなく、お金の流れを最適化して「手取りを最大化する」仕組みを作ることです。

サラリーマン・個人事業主・法人それぞれに合った方法を選ぶことで、無理なく収支を改善し、将来の不安を減らすことができます。

たとえば、個人事業主なら経費計上と青色申告、会社員なら控除とふるさと納税、法人なら報酬設計・社宅・退職金といった制度を活用することで、確実に税負担を軽くできます。

また、iDeCo・新NISA・生命保険・不動産投資などを組み合わせれば、「節税+資産形成」を同時に実現できるのも大きな魅力です。

さらに、仮想通貨・株・FXなどの投資を行う人は、損益通算や非課税制度を理解することで、より効率的な運用が可能になります。

そして、確定申告の準備を早めに行い、書類整理やe-Taxを活用することで、ミスや申告漏れも防げます。

ここが重要!

税金対策は「後回し」ではなく「今すぐ始める」ことが成功のポイントです。

今日からできる小さな節税を積み重ねることで、手取りが増え、将来の安心につながります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント