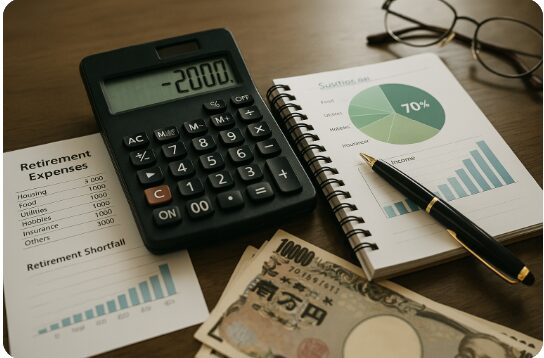

「老後に2000万円必要って、本当?」そんな不安、あなたにもありませんか?

近年話題となった「老後2000万円問題」は、将来の生活に対する不安を抱える人が急増するきっかけとなりました。とはいえ、年金だけで足りるのか、いつからどうやって備えるべきか、具体的なイメージが湧かない人も多いのではないでしょうか。

本記事では、老後資金の目安や年金の最大活用法、iDeCo・新NISAを活かした節税運用、さらに退職金や医療・介護費まで、網羅的に解説していきます。

「何を」「いつまでに」「どうやって準備するか」—その答えを一緒に見つけましょう。

→ 老後の備えを“見える化”することが安心への第一歩です!

老後資金の必要額を簡単シミュレーション

「老後にいくら必要なのか、実はよくわからない…」そんな声をよく聞きます。

多くの人が“老後2,000万円問題”に不安を感じていますが、実際に必要な金額は家庭ごとに大きく異なります。そこで重要なのが、自分の生活スタイルに合わせて“見える化”することなんです。

この章では、総務省の家計調査データをもとに、平均的な老後の支出と不足額を確認し、実際にいくら準備すべきかを簡単にシミュレーションする方法をご紹介します。

さらに、インフレや長寿化といった“未来のリスク”も含めた試算も解説します。

→ 老後資金は「何となく」ではなく「根拠ある数字」で考えるのがポイント!

1-1: 総務省家計調査で読み解く平均支出と不足額

老後の生活って、どれくらいお金がかかるの?と疑問に思いますよね。

実際のところ、平均的な支出と年金収入の差額を知ることで、自分が準備すべき金額が見えてきます。

総務省「家計調査」によると、夫婦2人世帯の支出と年金の平均は以下のとおり:

📌 月間生活費:約26万円

📌 年金収入:約22万円(厚生+国民年金)

📌 月の不足額:約4万円 → 年間48万円の赤字

📌 65歳から20年間で約960万円の準備が必要

ここが重要!

平均データを参考にしながら、自分自身のライフスタイルに合った資金計画が大切です。

1-2: 生活スタイル別シミュレーション手順

「うちはそんなにお金かからないかも?」という方も多いはず。

でも実は、住居費や趣味・旅行などの生活スタイルによって老後の支出は大きく異なります。

まずは以下の手順で、自分に合った資金シミュレーションをしてみましょう。

📌 月々の生活費を現役時代と比較しながら試算

📌 住居費(持ち家or賃貸)や医療費の想定も加味

📌 収入(年金額)の予測は「ねんきん定期便」で確認

📌 不足額をカバーする貯蓄・運用の目標額を算出

つまり、自分の生活をベースに試算することが老後資金計画の第一歩ですね!

1-3: インフレ・長寿リスクを加味した試算方法

「将来、物価が上がったら…?」

「90歳以上まで長生きしたら…?」

そんなリスクをしっかり試算に入れることが、現実的な老後対策には欠かせません。

将来に備えるために意識したいポイントは以下のとおり:

📌 年2%インフレなら20年で物価は約1.5倍

📌 長生きリスク=資産の枯渇リスク

📌 医療・介護の負担が想定より増える可能性も

📌 投資や保険で「備えながら増やす」戦略が重要

ここが重要!

「今の価値」で計算するだけでなく、未来のリスクも含めてシミュレーションすることが安心老後へのカギです。

公的年金を最大化する3大テクニック

「年金って本当に足りるの?」と感じていませんか?

実は、公的年金はちょっとした工夫で“増やせる”可能性があります。平均寿命が延びる中で、受け取る年金を最大化することは、老後の安心感に直結します。

この章では、**「繰下げ受給」「保険料の追納」「扶養加算」**といった3つの実践テクニックを詳しく紹介します。正しく制度を理解して使えば、毎月の年金額を大きく引き上げることも可能です。

あわせて、「ねんきん定期便」や公的ツールによるシミュレーションの活用法も丁寧に解説。将来の見通しを“数字で”つかむ力がつきます。

→ 年金は「もらうもの」ではなく「増やせる資産」として活用するのがカギ!

2-1: 受給開始繰下げ・追納・扶養加算で増やす方法

「年金って増やせるの?」と思った方、実は工夫次第で受給額を増やせる方法がいくつもあるんです!

以下の3つの方法は特に効果的です:

📌 受給開始の繰下げ:70歳まで遅らせると最大42%アップ

📌 年金保険料の追納:過去の未納期間があれば支払いで将来受給額UP

📌 扶養加算:65歳以降に配偶者や子どもがいると加算対象に

ここが重要!

受給戦略次第で老後の月額収入が大きく変わります。制度を知ることが“差”を生むポイントです。

2-2: 「ねんきん定期便」の見方と受給額チェック

「ねんきん定期便、見てるけどよくわからない…」という方、多いですよね。

でもこのハガキには、将来もらえる年金額のヒントがしっかり詰まっているんです!

チェックポイントはこちら:

📌 年間の加入記録(厚生年金・国民年金)が正しいか確認

📌 60歳まで加入を継続した場合の「見込額」を確認

📌 増やすためにどんな制度(iDeCoなど)と併用できるかを検討

📌 将来のライフプランと照らし合わせて必要額と差額を比較

ここが重要!

「ねんきん定期便」は年に一度の資産チェックタイミング。中身を読めば、自分の将来が見えてきます。

2-3: 年金シミュレーション活用で将来を見通す

「老後の生活に年金だけで足りるの?」

そう感じるなら、公的シミュレーションで早めに確認しておくのが安心です。

おすすめ活用方法はこちら:

📌 「ねんきんネット」に登録すれば簡単に将来受取額を試算

📌 繰下げ受給や加算要素を反映した試算も可能

📌 民間ツール(金融機関や保険会社提供)も参考になる

📌 将来の生活費と合わせて“収支バランス”を見える化する

ここが重要!

シミュレーションは“今できる未来確認”。定期的に見直して、戦略をブラッシュアップしましょう!

新NISA・iDeCoで作る非課税リタイア資産

老後資産、税金で目減りしていませんか?

実は、新NISAやiDeCoといった非課税制度を活用すれば、**運用益が“まるごと手元に残る”**可能性が広がります。特に長期投資を前提としたリタイア資産の準備において、節税効果は絶大です。

この章では、「新NISAの成長投資枠とつみたて枠の使い分け」、「iDeCoの商品選びと節税効果の最大化」、「目標利回りを確認する積立シミュレーターの使い方」まで、具体的に解説します。

制度は知っているけれど、どう活用するかまでは分からない…そんな方こそチェックしておきたい内容です。

→ 非課税制度を“戦略的に使う”ことが、老後資産づくりの成功の秘訣!

3-1: 新NISA成長枠とつみたて枠の賢い配分

「新NISA、どうやって使い分ければいい?」

実はつみたて枠と成長投資枠のバランスがリタイア後の資産形成を左右します。

最適配分の考え方は以下の通り:

📌 つみたて枠(年間120万円)は長期運用向けインデックスが基本

📌 成長投資枠(年間240万円)は高配当・テーマ株など成長性重視

📌 非課税期間が無期限なので“保有し続ける力”が重要

📌 年間360万円まで非課税で投資できる強力な制度

ここが重要!

老後の備えに向けて、“安定+成長”の両輪を使い分けるのが成功のカギです。

3-2: iDeCo商品選び&節税効果最大化のコツ

「iDeCoって節税になるって聞いたけど、何を選べばいい?」

iDeCoは掛金の全額所得控除×運用益も非課税という最強の節税ツールです。

選び方のポイントは次のとおり:

📌 若年層は株式中心、50代以降は債券比率多めに調整

📌 手数料の安いインデックス型が初心者向き

📌 所得控除で年間数万円の節税効果も

📌 老後資金の受け取り時にも退職所得控除が適用できる

ここが重要!

iDeCoは“今の節税”と“将来の資産形成”を同時に叶える制度。上手に活用すればリタイア後がラクになります。

3-3: 積立シミュレーターで目標利回りを確認

「毎月いくら積み立てれば老後に足りるの?」

そんな疑問はシミュレーションツールを使えば、すぐに明確になります!

確認のステップはこちら:

📌 金融庁や証券会社の「積立シミュレーター」を活用

📌 月々の積立額・想定利回り・年数を入力するだけ

📌 目標金額に届かない場合は金額UPまたは期間延長で調整

📌 利回りは3〜5%をベースに現実的に見積もる

ここが重要!

目標金額を「見える化」することで、今からすべきアクションが明確になります。

退職金・企業年金の賢い受け取り戦略

退職金をどう受け取るかで“手取り額”が大きく変わるのをご存じですか?

一時金でまとめて受け取るべきか、それとも年金方式で分割すべきか。税金の差やライフプランに応じて最適解は人それぞれです。

この章では、「一時金 vs 年金方式の税金比較と受取戦略」から、「退職所得控除を最大限活かす受取タイミング」、「退職金受領後の資産運用と防衛術」まで、失敗しないためのポイントを詳しく解説します。

数十年頑張って働いた成果をムダにしないためにも、受け取り方で損しない知識を今こそ身につけておきましょう。

→ 賢い選択が、退職後の安心と余裕を左右するカギ!

4-1: 一時金 vs 年金方式―税金比較&最適選択

退職金って一括で受け取るべき?それとも分割で年金形式?

この選択、税金面で大きな差が生まれる可能性があるんです。

📌 一時金受取:退職所得控除が適用され、ほとんど非課税になるケースも

📌 年金受取:雑所得扱いで、年金控除を活用可能(ただし住民税負担も考慮)

📌 併用も可能:一部を一時金・残りを年金とすることで柔軟な資金計画に

📌 税率だけでなく、ライフスタイルや他の収入との兼ね合いも重要

ここが重要!

「退職金の受け取り方」は老後のキャッシュフローと税金に直結。自分の生活設計に合った選択が鍵です。

4-2: 退職所得控除を最大化するタイミング

退職所得控除って、どうすれば多くなるの?

勤続年数が長いほど控除額が増える仕組みになっています。

📌 勤続20年以下:40万円×年数(最低80万円)

📌 20年超過分は1年あたり70万円ずつ加算される

📌 同一年内に2回以上退職すると控除が1回分になるため注意

📌 定年直前で退職金の受け取りをずらすことで控除を最適化できる場合も

ここが重要!

退職時期をずらすだけで数十万円単位の節税効果が出ることも。計画的にタイミングを見極めましょう。

4-3: 受取後の資産防衛&運用プランニング

退職金を受け取った後、どうやって守る?増やす?

一括で大金が入るからこそ、使い道と運用方針を明確にする必要があります。

📌 即使う資金と将来使う資金に“分けて管理”する

📌 元本確保型(定期預金・個人向け国債など)と運用型(投資信託・ETFなど)をバランスよく配分

📌 家族構成や健康状態を考慮し、医療・介護への備えも確保

📌 金融機関の提案は複数比較し、手数料やリスクも確認

ここが重要!

**受け取り後の“出口戦略”を持つ人ほど、老後のお金に困らない。**早めに計画を立てておくことが安心材料になります。

生活費・医療・介護コストをリアル試算

老後の資産形成で見落としがちなのが、“支出側のリアル試算”です。

「生活費」「医療費」「介護費」「葬儀・相続関連費用」など、老後には見えにくいコストがじわじわと増加していきます。特にインフレや高齢化が進む今、支出を正確に把握しておくことはリタイア後の安心設計に欠かせません。

この章では、固定費の見直しから制度を活用した医療・介護のコスト削減法、そして人生の最終局面にかかる費用までを徹底解説します。

家計改善と将来設計の両立を目指すなら、収入の最大化だけでなく「支出の最適化」も不可欠です。

→ リアルな老後の出費を把握することが“安心リタイア”への第一歩!

5-1: 固定費を3段階で削減する節約ステップ

老後の生活費、どこから見直せばいい?

まずは“毎月確実に出ていく固定費”から節約するのが鉄則です。

📌 Step1:通信費見直し(格安SIM・ネット料金のプラン変更)

📌 Step2:保険料の精査(不要な医療・がん保険を整理)

📌 Step3:住居コスト調整(持ち家 vs 賃貸の再検討、ダウンサイジング)

📌 定額出費を月1万円減らせば、年間12万円、10年で120万円の差に!

ここが重要!

“節約は我慢”じゃない!生活の質を落とさずに出費を見直すことが、長生き時代のリスクに備える第一歩です。

5-2: 介護保険・高額療養費制度の活用法

介護や医療の費用が不安…。

でも安心してください。公的制度を知っていれば大幅に負担を軽減できます。

📌 介護保険制度:要介護認定で1~2割負担、訪問介護・デイサービス等が対象

📌 高額療養費制度:月の医療費が一定額を超えた分を払い戻し(収入に応じた限度あり)

📌 民間保険と公的制度を“重複契約”しないよう要注意

📌 市区町村の窓口やケアマネージャーに早めに相談を

ここが重要!

**制度を知って備えることで、数十万円単位の出費を回避可能。**情報を知っているかが明暗を分けます。

5-3: 葬儀&相続費用まで含めたエンディング試算

最後にかかるお金も準備しておかないと…?

「死後の費用」は残された家族にとって大きな負担になりかねません。

📌 葬儀費用の全国平均:約120〜150万円

📌 墓地・永代供養費・遺品整理など含めると200万円以上も

📌 相続税が発生する場合、現金化までに時間がかかるケースも

📌 エンディングノートで“希望と情報”を整理しておくと家族が助かる

ここが重要!

「人生の終わり」までを視野に入れたお金の計画こそが、本当の意味での安心を生みます。

保険&ヘッジでリスクに備える方法

老後の生活には、さまざまな“予測不能なリスク”がつきものです。

長生きによる資金不足、株価の暴落、医療・介護の急な出費…。これらの不安を和らげるには、保険と投資の“リスクヘッジ戦略”がカギとなります。特に、60代以降は収入源が限られるため、守りの資産設計が重要です。

この章では、「長生きリスク」に備える終身年金保険の選び方から、相場変動に強い運用の仕組み、さらにシニアに適した保険の組み合わせ方までをわかりやすく解説します。

“いざ”という時に備えた安心設計で、老後のゆとりを守りましょう。

→ 攻める前に、まず“守る戦略”を整えることが資産寿命を延ばす近道です!

6-1: 長生きリスク対応の終身年金保険選び

「長生きしたらお金が足りなくなるかも…」と不安になりませんか?

そんな“長生きリスク”に備えるには、一生涯受け取れる年金保険がカギになります。

📌 公的年金の上乗せとして活用できる「個人年金保険」

📌 一生涯年金がもらえる「終身型年金保険」は長生きリスク対策に有効

📌 一定期間で受給が終わる「確定年金型」は、短期で使いたい人向け

📌 インフレ対応型や外貨建てなど、商品選びで将来価値が変わる

ここが重要!

**「何歳まで生きるかはわからない」からこそ、終身年金は安心材料。**保険は“保険”として活用しましょう。

6-2: 金利変動・株価暴落時のヘッジ戦略

資産運用中に「急に株価が下がったらどうしよう?」と思うこと、ありますよね。

その不安、ヘッジ戦略でしっかり備えることができます。

📌 下落相場に強い「債券」や「金(ゴールド)」をポートフォリオに加える

📌 投資信託で「バランス型ファンド」や「インバース型ETF」を選ぶ手も

📌 ドル建て資産や外貨預金で為替リスクを分散

📌 短期的な値動きに一喜一憂せず、長期運用と組み合わせる

ここが重要!

**守りながら増やす投資こそ、老後資産を守る王道。**リスク管理は“仕組み”で行うのがポイントです。

6-3: シニア向け保険商品の最適組み合わせ

「もう60代だけど、今さら保険って入る意味あるの?」

実は、シニア世代だからこそ必要な保険がいくつもあります。

📌 医療保険は“入院日額+手術保障”が基本構成

📌 高齢期の「がん保険」には“先進医療特約”があると安心

📌 認知症対策には「介護保険」や「就労不能保険」も視野に

📌 遺族負担を減らす「終身保険」は葬儀費用対策にも有効

ここが重要!

**保険は“若い人だけのもの”ではありません。**自分のリスクに応じて“必要最小限”で組み合わせましょう。

資産運用のリバランス&モニタリング術

資産運用は「買って終わり」ではありません。

時間の経過とともに投資先の値動きに差が出てくると、当初のバランスが崩れ、リスクの偏りが発生します。そこで必要になるのが「リバランス」。これは、年に1回の調整だけでリスクを最適化できる便利なテクニックなんです。

また、投資信託の手数料にも要注意。信託報酬だけでなく“隠れコスト”にも目を向けることが大切です。そして、資産の状況を把握するには、管理アプリの活用がとても便利。

この章では、手間なくできるリバランス方法から、コスト比較のポイント、成果の見える化まで、長く安心して運用を続けるためのコツを紹介します。

→ 「投資しっぱなし」から卒業して、成果を“育てる”習慣を身につけましょう!

7-1: 年1回でOK!簡単リバランス実践ガイド

「資産配分が偏ってきたけど、どう直すの?」

実は年に1回、“リバランス”という作業をするだけで運用のブレを防げます。

📌 リバランスとは「当初の配分比率に戻す」こと

📌 株式が上がりすぎたら売却、債券が下がったら買い増すのが基本

📌 年1回でOK!つみたてNISA・iDeCoでも簡単に対応可能

📌 自動リバランス機能付きのロボアドバイザーを活用するのもアリ

ここが重要!

**増やすより“守る”運用こそ資産形成の土台。**定期的なリバランスが長期的な安定に直結します。

7-2: 投資信託コスト(信託報酬・隠れコスト)比較

「同じ投資信託でも、手数料って何が違うの?」

投資信託には見えるコストと見えないコストがあるのをご存じですか?

📌 表面上の「信託報酬」は年0.1%~1.0%が主流

📌 実際には「隠れコスト(売買手数料・監査費用など)」も含まれる

📌 インデックス型の方がアクティブ型より安くなりやすい

📌 コストが年0.5%違えば、20年後には数十万円の差に!

ここが重要!

**手数料は“将来の利益を削る敵”。**低コスト×実績ある投信を選ぶのが成功の近道です。

7-3: 資産管理アプリで運用成果を“見える化”

「いくら資産が増えたか、把握できていない…」

そんな方には資産管理アプリの活用がおすすめです!

📌 マネーフォワード ME:複数口座を自動で一括管理

📌 おかねのコンパス:資産推移をグラフで確認、初心者向き

📌 各証券会社の専用アプリでも運用成績の確認が簡単に

📌 入出金履歴・投資先・保有割合を“見える化”して判断材料に

ここが重要!

**「現状を知ること」がリスク管理の第一歩。**数字で見えるからこそ次の行動につながります。

老後の副収入アイデア3選

「年金だけでは不安…」そんな声が増えています。

実際、老後の生活費をまかなうには年金+αの収入源が必要になるケースが多いんです。とはいえ、体力や自由時間を考えると、無理なく続けられる“副収入”の選び方が大切になりますよね。

そこで注目されているのが、在宅ワーク・空きスペース活用・趣味の収益化といった現実的で続けやすい選択肢。自宅にいながら収入を得る仕組みを整えれば、生活の安心感もグッと増します。

この章では、月5万円を目指す実例から、不労所得の作り方、スモールビジネスの始め方まで、シニア世代にやさしい副収入アイデアを具体的にご紹介します。

→ 老後の「安心」と「やりがい」、どちらも手に入れるヒントが満載です!

8-1: 年金+在宅ワークで月5万円を稼ぐ具体例

「年金だけじゃ生活費がちょっと足りない…」そんなとき、在宅で月5万円の副収入があればかなり助かりますよね。

今はネットを使えば、自宅でできる仕事がたくさんあります。

📌 ライティング(記事作成):初心者でも月2〜3万円稼げるクラウドワーク案件あり

📌 ネットショップ出品:ハンドメイドや不用品販売で副収入を狙える

📌 スキル販売(ココナラなど):得意をサービスに変えて販売

📌 ポイントサイト(ポイ活)やモニター:スキマ時間でも収入化可能

ここが重要!

**「スキルゼロ・資金ゼロ」でも、ネットを使えば無理なく月5万円が狙えます。**まずは1日30分の副業からスタートしてみましょう!

8-2: 空き部屋&駐車場運用で不労所得を得る方法

「使ってない部屋、ずっとそのまま放置していませんか?」

空き部屋や駐車スペースは、立派な資産収入源になるんです!

📌 Airbnbで民泊運用:家具付きならすぐスタート可能(都市部向き)

📌 駐車場シェア(akippaや特Pなど):スマホから簡単に貸出&収益化

📌 倉庫・トランクルーム化:地方でもニーズがあり副収入が見込める

📌 **短期契約型の「月極貸し」**で柔軟な運用もできる

ここが重要!

**「眠っている資産」に収益を生ませるのが不労所得の基本。**管理はアプリ任せで手間も少なく済みます。

8-3: 趣味を収益化するスモールビジネスノウハウ

「趣味ってお金になるの?」と疑問に思ったあなた、

実は今、“好き”を“稼ぎ”に変えるシニアが急増中なんです。

📌 手芸・絵画・写真などの作品販売(minne・BASEなど)

📌 音楽・語学・着付けなどの個人レッスン(シニア講師需要あり)

📌 ブログ・YouTubeで趣味を発信→広告収益化

📌 地域イベントやマルシェ出店で販路拡大も狙える

ここが重要!

**趣味は“経験×時間”の宝庫。**副業=大変という思い込みを捨て、自分の好きなことを発信していきましょう!

50代から始める実践ロードマップ

「50代からじゃ遅い…?」そんな不安は必要ありません。

実は、50代はリタイア後の資金対策を本格的に始める“最後のゴールデンタイム”なんです。家計の見直し・資産配分の再設計・年金の準備など、やるべきことを3ステップで順番に実践すれば、老後の備えはまだ間に合います。

まずは毎月の黒字化と借金整理、次に安全資産と投資のバランス最適化、そして年金受給のための最終準備へとつなげていく流れがカギです。

この章では、50代からでも成果が出やすい具体的な実践ロードマップを紹介します。できることから少しずつ始めれば、将来に対する安心感がしっかり育っていきますよ。

→ 「まだ間に合う」を実感できる、行動型マネープランの決定版です!

9-1: ステップ1 – 家計黒字化&債務整理

「老後資金の前に、そもそも家計が赤字かも…」という方は、

まず**“お金の土台”を整えること**が最優先です。

📌 家計簿アプリ(マネーフォワードなど)で支出の見える化

📌 固定費(通信・保険・サブスク)の見直しで月1万円以上の削減も可能

📌 借金があるなら、債務整理や借り換えも検討を

📌 毎月の「貯める力」を持続する仕組み化が重要

ここが重要!

**老後資金を貯める前に、“家計の再設計”が必須。**赤字を止めるだけで未来が大きく変わります。

9-2: ステップ2 – 安全資産とリスク資産の最適比率

「投資を始めたいけど、何からどう始めれば?」

50代からは、リスクと安定のバランス調整がとても重要になります。

📌 安全資産(預金・債券)とリスク資産(株・投資信託)の割合は「年齢=債券比率」が目安

📌 外貨建て資産や金(ゴールド)なども分散の一部に

📌 リスク資産はNISA・iDeCoを活用して非課税運用

📌 保険・年金型商品も“長生き対策”として部分活用

ここが重要!

**「守りつつ増やす」が50代からの投資の鉄則。**焦らず分散して、ブレない資産設計を意識しましょう。

9-3: ステップ3 – 年金受給前の最終チェックリスト

「そろそろ年金が始まるけど、このままで大丈夫?」

60代目前の今、最終チェックをして“安心な老後”を迎えましょう。

📌 年金開始年齢を65歳 or 繰下げで最終決定

📌 公的年金の見込額は「ねんきんネット」で確認

📌 生活費試算と老後資産の取り崩し計画を立てる

📌 医療・介護・住まいの備えもこのタイミングで整理

ここが重要!

**老後の“本番”は年金開始から。**受給前に“家計・制度・資産”すべてを最終確認しておきましょう!

結論

老後の不安は「漠然としたまま」にしておくことが一番のリスクです。

でも、今回ご紹介した9つのステップを順に実践すれば、誰でも着実に備えを進めることができます。

まずは老後資金の必要額を可視化し、年金の最大化テクニックを活用。さらに、新NISA・iDeCoの非課税制度を駆使することで、税金を抑えながら資産を増やす道が開けます。

加えて、退職金の受け取り方や生活コストの試算、保険でのリスクヘッジまで行えば、将来の不安は大きく軽減されます。副収入の確保や、50代からの家計改善ロードマップも、今から行動すれば決して遅くはありません。

**「結局、何から始めればいいの?」**と迷ったら、

📌 家計を見える化する

📌 年金額を確認する

📌 積立をひとつでもスタートする

この3つから手をつけてみてください。

今日の一歩が、未来の安心を生みます。

老後資金は「貯め方」よりも「備え方」で差がつく時代です。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント