「幸せな人生とは何だろう?」と一度は考えたことがありますよね。実は、心理学や脳科学の研究によって、幸せには共通する要素があることが分かっています。健康・お金・人間関係・生きがい(ikigai)といったテーマが、人生の満足度を大きく左右するんです。

さらに、ハーバード大学の長期研究でも「良好な人間関係」が幸福度に直結するという結果が出ています。つまり、幸せは才能や運だけでなく、日々の選択や習慣でつくり出せるものなんですね。

この記事では、幸せな人生を実現するための考え方や科学的根拠を、わかりやすく整理しました。具体的な習慣や行動のヒントを交えて解説していくので、今日から実践できる「幸せのチェックリスト」として活用してみてください。

幸せな人生とは何か【幸せな人生とは/定義/英語表現】

「幸せな人生」とは何でしょうか?人によって答えは違っても、共通して大切にされる要素があります。例えば、安定した健康、お金の安心、人間関係の充実、そして生きがい(ikigai)などです。これらが揃うことで、人生に満足感を感じやすくなるんです。

さらに心理学の研究では、自己受容・感謝・自己効力感を持っている人ほど幸福度が高いことが示されています。つまり、自分を認め、周囲に感謝し、「自分にもできる」と思える感覚が人生の質を高める鍵になるということですね。

この記事では「幸せな人生とは何か」を明確にし、英語表現や海外の考え方も交えながら、わかりやすく解説していきます。自分の価値観を整理し、日々の意思決定の軸を見つけるヒントにしてください。

1-1: 幸せな人生を送る人の特徴:自己受容・感謝・自己効力感

実は、幸せに生きている人には共通する特徴があるんです。研究や心理学の視点からも、幸福度の高い人には「自己受容」「感謝」「自己効力感」という3つの要素が見られます。

✅ 幸せな人の特徴:

- 自己受容:ありのままの自分を認める

- 感謝:日常の小さな出来事にも「ありがとう」と思える

- 自己効力感:自分ならできる!と信じる気持ち

ここが重要!

幸せは外から与えられるものではなく、自分の考え方や心の持ち方で作られるということですね。

1-2: 幸福度を高める条件:健康/お金/関係性/目的(ikigai)

幸福度を高めるためには、いくつかの基本条件があります。お金だけではなく「健康」「人間関係」「生きがい」といった要素がバランスよく整っていることが重要です。

✅ 幸福度を高める条件:

- 健康:睡眠・運動・食事がメンタルに直結

- お金:安心できる生活基盤と、体験や寄付など「使い方」の工夫

- 関係性:信頼できる人とのつながり

- ikigai:生きがいを感じられる目的

ここが重要!

幸福は単なる収入額ではなく、生活の質やつながり、目的意識に左右されるのです。

1-3: 価値観の棚卸し:幸せな人生の見つけ方と意思決定の軸

幸せを感じる基準は人それぞれ。だからこそ、自分の価値観を整理することが「幸せな人生」を築く第一歩になります。

✅ 価値観棚卸しのステップ:

- 大切にしていることをリスト化する(家族・健康・仕事など)

- 優先順位をつける

- その価値観を意思決定の軸にする

例えば「家族との時間を大切にする」が上位なら、残業より家庭を優先する選択が自然になります。

ここが重要!

幸せは他人の尺度ではなく、自分の価値観を軸に生きることで実感できるということですね。

幸せな人生に必要なもの【健康/お金/人間関係】

幸せな人生を送るために欠かせないのが、健康・お金・人間関係の3つです。どれか一つでも欠けると、生活の満足度は大きく下がってしまうんですよね。

例えば、十分な睡眠や運動、バランスの良い食習慣は、体だけでなくメンタルの安定にも直結します。また、収入があるだけでなく「お金の使い方」を工夫することで幸福度が高まることも、心理学の研究で示されています。体験や寄付、時間を買うような使い方は特に効果的です。

さらに、家族・友人・職場のつながりといった人間関係の質は、長期的な幸福を左右する最大の要因といわれています。信頼資本を育てることで、安心感と自己肯定感が高まりやすくなるのです。

つまり、幸せの土台を築くには、この3つをバランスよく整えることが大切なんですね。

2-1. 健康×幸福:睡眠・運動・食習慣がメンタルに与える影響

実は、心の幸福度は体の状態と直結しています。睡眠不足や偏った食生活はストレスや不安を増幅させ、幸福感を下げてしまうのです。

✅ 健康と幸福の関係:

- 睡眠:脳と心のリセット、感情の安定に不可欠

- 運動:セロトニンやエンドルフィンが分泌され気分が向上

- 食習慣:栄養バランスがメンタルに直結

ここが重要!

健康は「幸せの基盤」であり、毎日の小さな習慣改善が幸福度を大きく左右するのです。

2-2. お金と幸せ:満足度の上げ方/“使い方”のコツ(体験・寄付・時間購入)

お金は幸福と直結するテーマですが、「いくら持つか」よりも「どう使うか」がポイントです。実際、幸福度を上げるお金の使い方には共通点があります。

✅ 幸せを生むお金の使い方:

- 体験に投資:旅行やイベントで心に残る思い出を作る

- 人のために使う:寄付やプレゼントで「つながり感」が増す

- 時間を買う:家事代行やサービス利用で余裕を作る

ここが重要!

お金は“消費”より“投資”として活用すると幸福感を長く維持できるのです。

2-3. 人間関係の質:家族・友情・職場の信頼資本を育てる

幸せに欠かせないのが、人とのつながりです。ハーバード大学の研究でも「良好な人間関係」が寿命や幸福に直結すると証明されています。

✅ 人間関係を育てるコツ:

- 家族:感謝を言葉にする、役割分担を明確に

- 友情:弱いつながり(同僚・趣味仲間)も大切にする

- 職場:信頼資本を築き、支え合える関係を持つ

ここが重要!

孤独は幸福の大敵。人間関係の“質”を高めることが幸せな人生への近道です。

幸せな人生を実現する方法【習慣/行動/自己効力感】

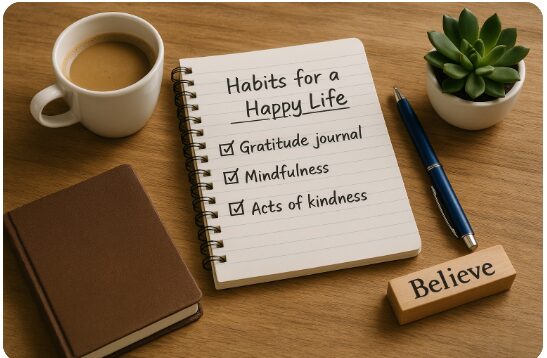

幸せな人生は、偶然に訪れるものではなく、毎日の習慣や行動の積み重ねから生まれます。実は、心理学やポジティブ心理学の研究でも「習慣化された小さな行動」が幸福度を大きく左右することが分かっているんです。

例えば、感謝日記やマインドフルネス、小さな善行といったポジティブ習慣は、ストレスを軽減し、前向きな気持ちを育てます。また、朝のルーティンや集中時間の確保、余白を持つライフスタイルは、日々の充実感を高めてくれます。

さらに、自分を信じる力――つまり自己効力感を育てることも欠かせません。ポジティブなセルフトークや小さな成功体験の積み上げが、自信と挑戦する勇気を生み出します。

つまり、幸せは「待つもの」ではなく「つくるもの」。習慣・行動・自己効力感を意識することで、誰でも幸せな人生に近づけるんですね。

3-1. ポジティブ習慣:感謝日記/マインドフルネス/小さな善行

実は、小さな習慣こそ幸せのカギなんです。心理学でも、感謝や善行を習慣化すると幸福度が上がると実証されています。

✅ ポジティブ習慣の例:

- 感謝日記:毎日3つ「ありがとう」を書き出す

- マインドフルネス:呼吸や今の感覚に集中する

- 小さな善行:誰かにちょっとした親切をする

ここが重要!

「小さな積み重ね」が大きな幸福を生み出すのです。

3-2. 毎日を満たす行動:朝ルーティン/集中ブロック/余白時間

毎日をどう過ごすかで、人生全体の満足度は大きく変わります。つまり、1日のデザインが幸せを決めるということですね。

✅ 幸福度を高める1日の工夫:

- 朝ルーティン:読書や散歩でポジティブにスタート

- 集中ブロック:SNSを切って仕事や勉強に集中

- 余白時間:ぼーっとする時間や趣味で心を休める

ここが重要!

忙しい日常でも「充実と余白のバランス」を意識すると幸福感が増すのです。

3-3. 自分を信じる力:セルフトーク/成功体験の積み上げ

最後に大切なのが「自己効力感」、つまり自分ならできるという感覚です。挑戦と成功の繰り返しで、この力は育っていきます。

✅ 自分を信じるための方法:

- セルフトーク:「できる!」と自分に声をかける

- 成功体験:小さな成功を積み重ねる

- 挑戦の記録:成長を見える化して自信を持つ

ここが重要!

自分を信じられる人ほど挑戦を恐れず、幸せな人生を実現できるのです。

後悔を避けるためにできること【選択/学び/レジリエンス】

誰もが「もっと早く決断しておけばよかった」「あの時違う選択をしていれば」と後悔した経験がありますよね。実は、心理学的にも後悔は幸福度を下げる最大の要因のひとつとされています。だからこそ、日常の選択や行動を工夫することで、後悔を最小限に抑えることが大切なんです。

その方法として有効なのが、未来を逆算して行動する「逆算思考」や、あえて「やらないことリスト」を決める習慣です。さらに、過去を振り返り学びを得るリフレクションやジャーナリングは、次の選択をより良いものに導いてくれます。

そして最も重要なのは、自分の価値観に沿った意思決定をすること。自分が納得できる選択こそが、後悔を減らし、前向きな人生につながります。

つまり、後悔を避けるカギは「未来設計・学び・価値観」の3つを意識することなんですね。

4-1. 未来志向の設計:逆算思考と“やらないことリスト”

未来から逆算して今を考えると、目先に振り回されずに行動できます。実は、「やらないこと」を決めることが成功の秘訣なんです。

✅ 後悔を減らす思考法:

- 逆算思考:5年後にどうなりたいか→今やるべきことを逆算する

- やらないことリスト:SNSのダラ見、無意味な残業を削る

- 優先順位付け:大切なことから取り組む

ここが重要!

やることを増やすより「やらないことを決める」方が後悔を避けやすいのです。

4-2. 過去から学ぶ:リフレクション/ジャーナリング術

過去を振り返る習慣は、同じ失敗を繰り返さないための武器になります。つまり、「経験をただの記憶で終わらせない」ことがポイントです。

✅ 学びを深める習慣:

- リフレクション:1日の終わりに良かった点・改善点を振り返る

- ジャーナリング:感情や思考をノートに書き出して整理

- 行動パターン化:うまくいったことを再現できる形にする

ここが重要!

過去は後悔の材料ではなく「学びの資産」として活かすことができるのです。

4-3. 自分の選択を信じる:価値観に沿う意思決定フレーム

後悔の多くは「自分らしく選べなかったこと」から生まれます。だからこそ、自分の価値観に沿って決断することが大切です。

✅ 後悔しない意思決定のコツ:

- 価値観を明確化:大切にしたいものをリスト化

- 選択フレーム:「これは自分らしい選択か?」と問いかける

- 納得感を持つ:結果より「その選択をした自分」を信じる

ここが重要!

選んだ道を正解にするのは、他人ではなく自分自身の姿勢です。

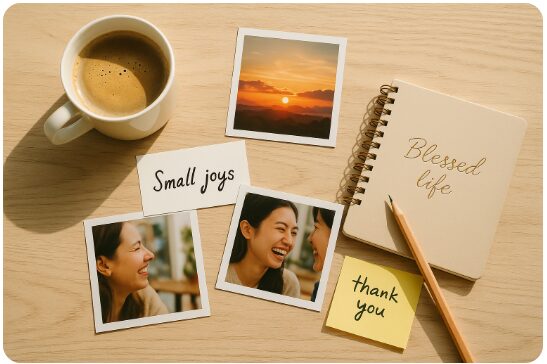

喜びを感じる瞬間【小さな幸せ/体験/感謝】

毎日の生活の中で「小さな幸せ」を感じられる瞬間って、とても大切ですよね。大きな成功や贅沢な体験だけでなく、五感で感じるちょっとした喜びが心を満たしてくれることがあります。心理学でも、こうした小さな幸せを意識的に記録・再認識することが、幸福度を高める方法として注目されています。

例えば、朝のコーヒーの香りや夕焼けの景色、友人との笑顔の会話。これらを「マイクロジョイ」と呼び、写真やメモで記録するだけで幸福感が持続することがわかっています。また、特別なイベントを意識的に設計することで、記憶に残る体験として心の支えにもなります。

さらに「ありがとうメモ」や「Blessed life」といった感謝の習慣を日常に取り入れることで、ポジティブな気持ちを積み重ねることが可能になります。

つまり、喜びを感じる瞬間を増やすには「小さな幸せの発見・体験の工夫・感謝習慣」がカギなんです。

5-1. マイクロジョイの見つけ方:五感トリガーと写真ログ

実は、幸せは「特別な出来事」よりも五感を通して感じやすいんです。日常のマイクロジョイを意識すると、人生がぐっと豊かになります。

✅ マイクロジョイの探し方:

- 五感トリガー:美味しいコーヒーの香り、夕日の色彩

- 写真ログ:日々の小さな幸せを写真に残す

- 感情の記録:「嬉しい瞬間」をすぐにメモする

ここが重要!

小さな幸せを積み重ねると「幸福体質」に変わるのです。

5-2. 特別な体験の設計:記憶に残るイベントのつくり方

幸せは「思い出」として残る体験からも生まれます。つまり、日常にイベントを意識的に組み込むことが幸福度アップの鍵です。

✅ 記憶に残る体験のコツ:

- 非日常を作る:旅行・小さな冒険を計画

- 記録に残す:写真や動画でシェアする

- 人と共有:友人や家族と一緒に体験する

ここが重要!

「特別な瞬間」をデザインすることで、日常がもっと豊かに感じられるのです。

5-3. 日々の感謝習慣:ありがとうメモ/英語の一言(Blessed life)

感謝を習慣にすると、視点が「足りないもの」から「すでにあるもの」へ変わります。実はこれが、幸福度を一気に高める方法なんです。

✅ 感謝習慣のアイデア:

- ありがとうメモ:毎日1つ、感謝したことをノートに書く

- 英語フレーズ:「Blessed life」と口にして意識を高める

- シェア習慣:家族や友人に感謝を言葉で伝える

ここが重要!

感謝は「幸せの増幅装置」。毎日の習慣にすると幸福感が持続するのです。

努力と挑戦の大切さ【成長/失敗学/スキル】

「努力や挑戦って大事なのはわかるけど、続かないんだよな…」と思ったことはありませんか?実は、人が成長するためには“コンフォートゾーン”を少し超える挑戦、いわゆる「ストレッチ目標」が欠かせないんです。この挑戦は失敗を含む学びのサイクルを生み、スキルや自信へとつながります。

また、失敗は避けるべきものではなく、振り返りと再挑戦のループこそが成長の原動力。小さな失敗を分析し、次の一歩に活かすことができれば、むしろ成功に近づけるのです。

さらに、結果を出す人ほど意識しているのが「習慣化」や「タイムマネジメント」「集中力の確保」といったスキル。これらを味方にすれば、努力を無理なく継続しやすくなります。

つまり、努力と挑戦は“気合い”ではなく、仕組みと考え方次第で誰でも伸ばせる力なんです。

6-1. 成長のための挑戦:ストレッチ目標と学習ゾーン

挑戦は「少し難しい」と感じるくらいがちょうどいいんです。つまり、成長はコンフォートゾーンの外にあるということですね!

✅ 成長を促す挑戦のコツ

- ストレッチ目標:現状よりちょっと上を目指す目標設定

- 学習ゾーン意識:できることとできないことの間で挑戦する

- 小さな成功体験:達成したら自信が積み重なる

ここが重要!

無理すぎず適度に背伸びする挑戦が、成長と幸福感を同時に高める鍵です。

6-2. 失敗から学ぶ:振り返りテンプレと再挑戦ループ

失敗は挫折ではなく「学びの材料」。実は、成功者の多くは失敗の数も人一倍多いんです。

✅ 学びに変えるステップ

- 事実の整理:「何が起きたのか」を冷静に記録

- 原因分析:「なぜ失敗したのか」を明確化

- 改善策:次にどう活かすかを考える

- 再挑戦:小さな一歩を踏み出す

ここが重要!

失敗を“終わり”にせず、“次の成功のプロセス”に変えることが大切です。

6-3. 成功を呼ぶスキル:習慣化/タイムマネジメント/集中力

努力を結果につなげるには、スキルとしての「努力の仕方」を知る必要があります。つまり、効率的な努力が成功を呼ぶということです。

✅ 成功を支える3つのスキル

- 習慣化:毎日の小さな積み重ねを自動化

- タイムマネジメント:優先順位を決めて時間を使う

- 集中力:短時間で成果を出す環境を整える

ここが重要!

努力そのものよりも「努力を仕組み化する力」が、長期的な成功をつくるのです。

愛と友情の力【パートナーシップ/友情/家族】

「幸せな人生に欠かせないものは何だと思いますか?」と聞かれたとき、多くの人が健康やお金と並んで挙げるのが “人とのつながり” です。実は、心理学の研究でも、良好なパートナーシップ・友情・家族関係は幸福度を大きく高める要素だと証明されています。

パートナーとの関係では、日々の感情をどう受け止めるかや、相手を傷つけない伝え方(非暴力コミュニケーション)が大切です。また、友人関係は「親友」だけでなく、**ちょっとした知人との会話や交流(Weak Ties)**も幸福感に影響することが分かっています。

さらに、家族との絆は人生の基盤。感謝を伝え合い、役割分担やルールを共有することで、安心できる居場所が生まれます。

つまり、愛と友情は人生の質を決める“幸せのエンジン”なんです。

7-1. パートナー関係:感情の受け止め方と非暴力コミュニケーション

パートナーとの関係は、感情をどう扱うかで大きく変わります。つまり、相手を変えるのではなく「理解する姿勢」が関係を育てるんです。

✅ 良い関係を築く方法

- 感情の受け止め:「否定せず共感」から始める

- 非暴力コミュニケーション:「批判」ではなく「気持ち」を伝える

- 対話の習慣:小さなすれ違いを放置しない

ここが重要!

関係を続けるコツは「相手を変える」より「理解を深める」ことです。

7-2. 友情がもたらす幸福:弱い繋がり(Weak Ties)の活かし方

友情は人生に彩りを与えるだけでなく、実は健康や幸福度を高める効果もあるんです。特に「弱い繋がり」が大切。

✅ 幸せを広げる友情の形

- 親友との深い絆:安心できる存在

- Weak Ties(弱いつながり):知人・趣味仲間からの刺激

- 新しい出会い:学びや成長のきっかけになる

ここが重要!

強い絆と弱いつながりの両方があることで、人生の幸福度は大きく高まるのです。

7-3. 家族の絆:感謝・役割分担・家族会議のルール

家族は最も身近で強い支え。でも、放っておくと関係が希薄になることもあります。だからこそ、感謝やルールを意識して絆を育てることが重要なんです。

✅ 家族の絆を深める方法

- 感謝を伝える習慣:「ありがとう」を日常に

- 役割分担:家事・育児・仕事のバランスをとる

- 家族会議:意見を共有し、問題を早めに解決

ここが重要!

家族は「当たり前」ではなく「感謝を育む関係」。意識することで幸福感が増すのです。

心理学的アプローチ【感情調整/ストレス/セルフケア】

現代社会では、仕事や人間関係のストレスから心が疲れやすくなっていますよね。そんな中で注目されているのが、心理学に基づくアプローチです。感情を客観的にとらえる「ラベリング」や、物事の見方を変える「リフレーミング」、そして現状をそのまま受け止める「受容」などは、心を軽くする有効な方法です。

さらに、呼吸法や軽い運動、信頼できる人とのつながりといったストレス対処法も効果的です。特に「ソーシャルサポート」は孤独感をやわらげ、幸福感を高める要素として研究でも証明されています。

加えて、睡眠の質を整える「睡眠衛生」や、スマホから離れる「デジタルデトックス」、自然と触れ合う習慣は、心身の健康を取り戻す大切なセルフケアになります。ここが重要! 心理学的アプローチは特別な知識がなくても日常生活に取り入れられるので、誰でも今日から実践できるのが魅力です。

8-1. 感情のコントロール:ラベリング/リフレーミング/受容

感情は抑え込むより「認識する」ことが大切です。つまり、感情を言葉にするだけで心が整理されるんです。

✅ 感情コントロールの方法

- ラベリング:怒りや不安を「私は今イライラしている」と表現

- リフレーミング:出来事をポジティブに言い換える

- 受容:感情を否定せず受け入れる

ここが重要!

感情を味方に変えるスキルは、日々の幸福感を安定させる力になるということです。

8-2. ストレス管理:呼吸法/運動/ソーシャルサポート

ストレスはゼロにできませんが、コントロールすることは可能です。実は、小さな習慣でストレスは大きく軽減できるんです。

✅ ストレス対処法

- 呼吸法:深呼吸で自律神経を整える

- 運動:散歩や軽い運動で気分をリセット

- ソーシャルサポート:友人や家族に話して安心感を得る

ここが重要!

ストレス対処は「1人で抱え込まない」ことが最大のポイントです。

8-3. 心身の健康を保つ:睡眠衛生/デジタルデトックス/自然接触

メンタルを安定させるには「心と体のリズム」を整えることが大切です。つまり、生活習慣が心の健康に直結するんです。

✅ 心身を整える方法

- 睡眠衛生:寝る前のスマホ断ち、規則正しい就寝

- デジタルデトックス:SNSや通知から距離をとる時間をつくる

- 自然接触:公園や緑に触れるだけでリラックス効果

ここが重要!

幸せの基盤は「健康な心と体」。日々の習慣が未来の幸福度を決めるのです。

科学が証明する幸せの要素【ハーバード研究/調査結果/測定】

「幸せとは何か?」という問いに対して、科学は明確なヒントを示しています。ハーバード大学が80年以上続けている「成人発達研究」では、良好な人間関係こそが幸福と長寿の最大の要因であると結論づけています。つまり、地位や収入よりも「誰と繋がっているか」が人生の質を決めるのです。

また、世界各国で行われている幸福度調査では、「主観的幸福度」や「ライフサティスファクション(生活満足度)」が重視され、経済力だけでは幸福を説明できないことが明らかになっています。

さらに、ポジティブ心理学の視点からは、**PERMAモデル(ポジティブ感情・没頭・人間関係・意味・達成)**や「人生満足度スケール」といった測定基準が活用され、幸福を数値化して改善に役立てることが可能です。科学が示す幸せの要素を理解することは、より豊かな人生を築く第一歩になるのです。

9-1. ハーバード成人発達研究が示す“良好な人間関係”の効果

80年以上続く有名研究によると、**幸せと健康に直結するのは「人間関係の質」**なんです。

✅ 研究の結論

- お金や地位よりも「信頼できる人間関係」が幸福度を高める

- 孤独は心身の健康に悪影響を与える

- 良好な関係は寿命を延ばす効果もある

ここが重要!

誰と過ごすかが、人生の幸福を大きく左右するということですね。

9-2. 幸福に関する世界の調査:主観的幸福度・ライフサティスファクション

世界では「幸福度ランキング」が毎年発表されています。つまり、国や文化によって幸せの感じ方が違うということなんです。

✅ 幸福度調査のポイント

- 主観的幸福度:本人が「どれだけ幸せか」と感じる度合い

- ライフサティスファクション:生活全体への満足度

- 北欧諸国は社会保障とコミュニティの強さで上位にランクイン

ここが重要!

幸せの定義は一つではなく、文化や価値観によって変わるのです。

9-3. 幸せを量る基準:PERMA・人生満足度スケールの使い方

「幸せ」を数値化する指標もあります。実は、測定することで改善のきっかけが見えるんです。

✅ 幸せを測るフレームワーク

- PERMAモデル:ポジティブ感情、没頭、関係性、意味、達成

- 人生満足度スケール:自分の人生を総合的にどう評価するか

- 定期的にチェックすることで「成長」と「改善」が可能

ここが重要!

幸せを“見える化”すると、自分に足りないものや強みがわかり、行動につなげやすいのです。

結論

幸せな人生を送るために必要なのは、特別な才能や膨大な資産ではありません。この記事で解説したように、健康・お金・人間関係・習慣・自己効力感といった要素をバランスよく整えることが、誰にでもできる第一歩です。科学的研究からも、幸福度は日々の小さな選択と実践によって高められることが明らかになっています。

特に、感謝を習慣にする・良好な人間関係を育てる・自分を信じて挑戦を続けるといった行動は、幸福度を長期的に高める効果があります。さらに、ストレス管理やマインドフルネスなど心理学的アプローチを取り入れることで、心身の安定を保ちやすくなります。

今日からできることはシンプルです。

- 感謝を1日1つメモする

- 身近な人に「ありがとう」と伝える

- 1日の中で余白の時間を意識的につくる

このような小さな積み重ねが、やがて大きな幸福感につながります。幸せは遠い未来にあるものではなく、日々の選択の中にあるということですね。

自分に合った方法を見つけながら、一歩ずつ実践してみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント