投資詐欺は、SNSやマッチングアプリを通じて巧妙に仕掛けられるケースが急増しています。特に「確実に儲かる」「有名人が推奨」といった甘い言葉に引き込まれ、気づけば大切な資金を失ってしまう被害が後を絶ちません。近年は 仮想通貨・FX・不動産投資 を装った手口が多く、警察や金融庁も注意喚起を強めています。

本記事では、実際に報告されている詐欺手口や典型的な勧誘ルートを解説し、被害を防ぐためのチェックリストをまとめました。さらに、金融庁の登録制度や警察相談窓口など、信頼できる相談先の活用法も詳しく紹介します。

もしすでに被害に遭ってしまった場合でも、証拠を残すことや専門の弁護士へ相談することで、返金の可能性を高められるケースがあります。安心して投資を行うために、まずは正しい知識と判断力を身につけましょう。

SNS型投資詐欺とは何か?【投資詐欺とは/最新ニュース/件数】

SNSを利用した投資詐欺は、近年もっとも急増している被害のひとつです。特に インスタグラムやLINEを利用した「必ず儲かる」勧誘 は、若年層からシニア層まで幅広く狙われています。実際に警察庁の発表でも、SNSをきっかけとした投資詐欺の件数は年々増加しており、ニュースでも大きく取り上げられています。

この手口の特徴は、身近なツールを使って「安心感」を演出し、少額投資から始めさせる点にあります。しかし、入金後は出金できない、追加で高額な手数料を要求されるなど、被害は拡大する一方です。

本章では、SNS投資詐欺の 定義や典型的な特徴 を整理し、さらに なぜ今これほど急増しているのか を解説します。また、過去の有名事案から学べるポイントも紹介し、被害を未然に防ぐための視点を提供します。

1-1. 定義と特徴【SNS投資詐欺/インスタ投資詐欺/LINE投資詐欺】

SNS型投資詐欺とは、SNSを通じて投資話を持ちかけ、資金をだまし取る手口のことです。インスタグラムでは「投資で成功した生活」を見せつける広告型、LINEでは「グループに招待して必ず利益が出る情報を共有」といった形で被害が広がります。

主な特徴:

- DMや招待リンクを使った勧誘

- 高額利益を保証する甘い言葉

- 海外サイトや不透明な投資先へ送金させる

ここが重要! SNSを介した投資話は、その大半が詐欺であると疑ってかかることが必要です。

1-2. 最近急増する理由【アルゴリズム拡散/海外アカウント/広告型詐欺】

なぜSNS投資詐欺が増えているのかというと、SNSの拡散力と匿名性が背景にあります。アルゴリズムによって詐欺広告がターゲットに的確に表示され、海外からの偽アカウントが容易に参入できるため、見分けるのが難しくなっています。

急増している理由:

- SNS広告を使えば短期間で大量拡散できる

- 海外業者が日本人を狙いやすい

- 投資に関心が高まる時期(仮想通貨バブル等)に便乗

つまり、SNSの仕組み自体が詐欺師にとって“格好の舞台”になっているということですね。

1-3. 有名・大型事案から学ぶ【投資詐欺事件一覧/有名人巻き込み/仮想通貨・FX】

実際に過去の投資詐欺事件を振り返ると、その規模と巧妙さに驚かされます。有名人が広告塔として無断利用されたケースや、仮想通貨や未公開株を装った国際的な事件もありました。

代表的な事例:

- 仮想通貨ICOを装った数百億円規模の詐欺

- 有名人の写真を使って「○○さんも推奨」と偽装

- FXや不動産投資を謳って多額の資金を集めた事案

ここが重要! 大型事案ほど「本物に見せる仕組み」が巧妙です。最新ニュースや事件事例を知ることが、被害防止に直結します。

手口と狙われるポイント【手口/見分け方/警察が警告】

投資詐欺の被害は、「どのように勧誘され、どこで狙われるのか」を知ることで防ぐことができます。最近は マッチングアプリやSNSのDM、LINEグループ招待 をきっかけに始まるケースが急増。巧妙に信頼を築いた後、投資サイトへ誘導されるのが典型的な流れです。

一度入金すると、出金ができない、口座が突然凍結される、高額な手数料を請求される などの被害が待っています。警察も「確実に儲かる」「著名人が推奨」「実績画像の偽造」などのサインに注意するよう強く警告しています。

本章では、投資詐欺の 典型的な手口と狙われやすいポイント を整理し、被害に遭わないための見分け方を解説します。具体的な事例を通じて、読者がすぐに実生活で活かせる防御策を提供します。

2-1. 典型的な勧誘ルート【マッチングアプリ/DM/LINEグループ招待】

投資詐欺は意外にも、出会いの場から始まるケースが多いです。

- マッチングアプリで「信頼関係」を作ってから投資に誘導

- InstagramやXのDMで「必ず儲かる」と勧誘

- LINEグループに招待し、「仲間が稼いでいる」という空気を演出

ここが重要! 身近なコミュニケーションツールで「投資の話」が出たら、詐欺の可能性を疑うことが第一歩です。

2-2. 個人情報・資金の狙い【出金できない/口座凍結/高額手数料要求】

詐欺師の最終的な目的は、あなたのお金と個人情報の搾取です。

よくあるパターン:

- 「利益が出た」と見せかける

- 出金しようとすると「高額の手数料が必要」と言われる

- さらに「口座凍結解除費用」や「税金の前払い」を請求される

つまり、出金は不可能で、追加の入金を誘うための罠ということですね。

2-3. 警察が注意喚起するサイン【確実に儲かる/著名人なりすまし/実績画像偽造】

警察や消費者庁が特に警告している「危険サイン」は以下の通りです。

- 「絶対に儲かる」「リスクゼロ」と断言している

- 著名人や有名投資家を装って勧誘している

- 実績画像や残高画面が偽造されている

ここが重要! これらのサインを見抜ければ、被害に遭う確率を大きく減らすことができます。

被害を防ぐチェックリスト【見分け方/対策/相談】

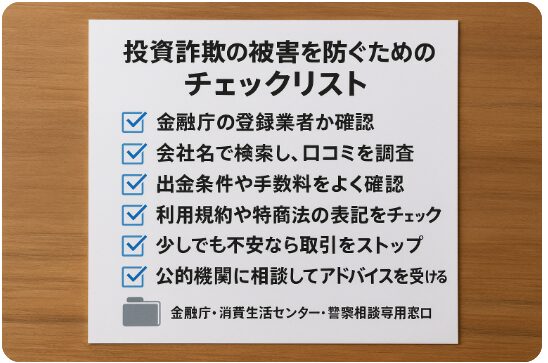

投資詐欺を防ぐには、事前にチェックすべきポイントを押さえること が何より重要です。安全な投資先かどうかを見極めるには、まず 金融庁の登録状況を確認 し、会社名を検索して口コミや苦情情報を調べることが基本です。

さらに、登録や入金をする前には、出金条件や手数料、利用規約や特商法の表記 を細かくチェックすることが欠かせません。こうした事前確認を怠ると、「出金できない」「高額な手数料を請求される」といった典型的な被害につながります。

また、少しでも不安を感じた場合は、金融庁・消費者センター・警察相談窓口 といった公的機関を早めに活用するのがおすすめです。

この章では、投資を始める前に必ず確認しておきたい 被害防止チェックリスト を具体的に紹介し、安心して投資判断を下せるようサポートします。

3-1. 安全な投資先の見極め【金融庁登録の有無/会社名検索/苦情・口コミ確認】

投資先を選ぶときは、まず金融庁の登録業者かどうかを調べましょう。

- 金融庁の登録一覧で確認

- 会社名をネットで検索し、苦情や評判をチェック

- 「口コミなし・実態不明」は危険サイン

ここが重要! 「登録なし・情報なし」の業者は即アウトと考えてOKです。

3-2. 登録・入金前の確認事項【出金条件/手数料/規約・特商法表記】

契約や入金前に必ず確認したいのが以下の項目です。

- 出金条件が不自然に厳しくないか

- 手数料やスプレッドが高すぎないか

- 特商法に基づく表記があるか

つまり、契約条件を確認せずにお金を振り込むのは危険行為ということですね。

3-3. 公的機関の活用【金融庁/消費者センター/警察相談専用窓口】

被害を未然に防ぐには、公的機関の情報を積極的に活用することが重要です。

- 金融庁の「無登録業者リスト」を確認

- 消費者センターに事前相談

- 警察の「#9110」相談専用ダイヤルを利用

ここが重要! 公的な相談窓口を知っておくだけでも、詐欺被害のリスクを大幅に減らせます。

被害事例の研究【ロマンス投資詐欺/未公開株/仮想通貨】

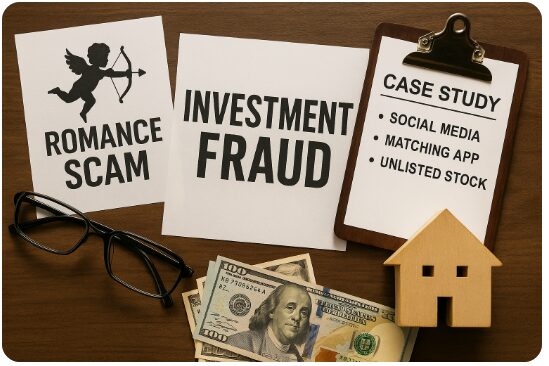

投資詐欺を理解する上で欠かせないのが、実際の被害事例を知ること です。どんなに注意していても、巧妙な手口に気づかず巻き込まれてしまうケースは少なくありません。特に ロマンス詐欺型の投資詐欺 は、SNSやマッチングアプリを通じて関係を築き、少額の利益を見せて安心させた後に追加入金を迫る典型的な流れがあります。

また、未公開株や不動産投資詐欺 では、実在しない会社名や架空の物件を使って信頼させる手口が横行しています。さらに、やり取りの中で「税金」「手数料」を名目に追加請求され、最後には出金ができない状況に陥るのが特徴です。

この章では、代表的な被害事例を具体的に解説しながら、共通する危険なサインや回避のポイント を明らかにしていきます。過去の事例から学ぶことが、未来の被害を防ぐ最も有効な手段なのです。

4-1. ロマンス詐欺型の流れ【関係構築→少額利益→追加入金/返金不可】

「ロマンス投資詐欺」と呼ばれるケースは、特に増加傾向にあります。

典型的な流れは次の通り:

- SNSやマッチングアプリで親密な関係を構築

- 少額の投資で「本当に利益が出る」と信じ込ませる

- 大きな入金を促し、その後は返金されない

ここが重要! 「愛情や信頼関係」を武器にした詐欺は冷静な判断力を奪うため、特に注意が必要です。

4-2. 未公開株・不動産の実態【ワンルーム投資詐欺/会社名の偽装】

古くから存在する「未公開株詐欺」や「不動産投資詐欺」も根強く被害を出しています。

- 「上場予定の株を特別に紹介」と言い未公開株を売りつける

- 「将来値上がりする不動産」として実態のないワンルーム物件を販売

- 架空の会社名や、実在企業に似せた社名を使って信用させる

つまり、「限定」「特別」などの甘い言葉に惑わされると大きな損失につながるということですね。

4-3. やり取り例から学ぶ注意点【出金保留/税金・手数料名目/英語対応の罠】

実際の被害者のやり取りを分析すると、共通する落とし穴が見えてきます。

- 「出金は一時保留されています」と言って入金を迫る

- 「税金や手数料を先払いすれば出金可能」と主張

- 英語で対応され、不安を煽られて正確に確認できない

ここが重要! 「出金保留」や「追加費用」は、ほぼ確実に詐欺のサインです。

金融サービス利用時の法的リスク【金融商品取引法/実在業者との違い】

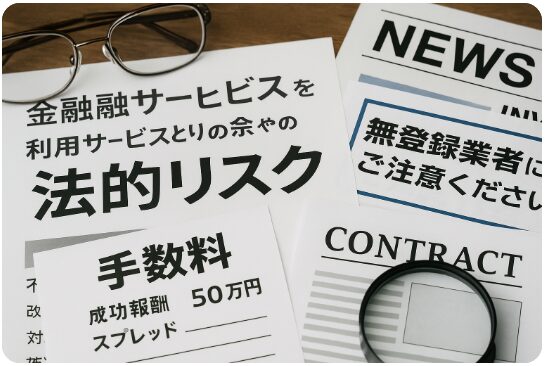

投資を検討する際に意外と見落とされがちなのが、金融サービスを利用するときの法的リスク です。表面的には正規のサービスに見えても、実は金融商品取引法に違反する「無登録業者」が関わっているケースも少なくありません。警察や金融庁も繰り返し警告しており、特にSNSや広告経由で拡散される投資案件は要注意です。

さらに、投資詐欺では 高額な手数料や不透明なスプレッド が隠されていることがあり、「成功報酬」を名目に資金を奪われる事例もあります。実際に契約書や約款に落とし穴が仕込まれていることもあり、利用者が気づいた時には手遅れになることもあるのです。

この章では、金融商品取引法の基礎から、悪質業者の見分け方や正規の登録業者を確認する方法 までをわかりやすく解説します。リスクを理解しておけば、安全に投資サービスを利用する第一歩を踏み出せます。

5-1. 金商法の基礎【無登録業者/広告規制/適合性】

金融商品取引法は、投資家を守るための重要な法律です。

- 金融庁への登録がない業者は違法

- 「確実に儲かる」といった広告は禁止

- 投資家の資産状況に合わない勧誘はNG

ここが重要! 金商法に違反する業者と関わった時点で「詐欺リスク大」と考えるべきです。

5-2. 手数料とスプレッド【高額請求/成功報酬詐称/約款の落とし穴】

詐欺的な業者は、手数料や約款に巧妙な罠を仕掛けています。

- 出金時に不当に高い手数料を請求

- 「成功報酬」と言いつつ実態は詐欺

- 約款に小さな文字で「出金制限」などを記載

つまり、手数料の透明性を確認せず契約するのは危険行為ということですね。

5-3. 実在の登録業者の見分け方【登録番号/所在地/苦情・行政処分歴】

安全な業者を見分けるには、次のチェックが効果的です。

- 金融庁の「登録番号」を確認

- 会社の所在地や連絡先が実在するか調べる

- 行政処分歴や苦情件数を検索する

ここが重要! 表面だけで判断せず、金融庁の公式データベースで必ず裏付け確認をすることが安心につながります。

投資前に知るべき基礎知識【免許・登録/リスク/家族共有】

投資を始める前に必ず押さえておきたいのが、免許・登録の有無や商品ごとのリスクを理解すること です。金融庁の登録を受けていない無許可業者を利用すると、被害に遭った際に法的な保護を受けられない可能性があります。そのため、業者の登録番号やサービスの正当性を確認することは欠かせません。

また、投資商品ごとにリスクの性質は大きく異なります。たとえば、FXは為替変動リスクが高く、仮想通貨は価格のボラティリティが極端に大きい のが特徴です。一方で、不動産投資は長期安定が見込まれる反面、初期費用や維持コストがかかるなどのリスクも存在します。

さらに忘れてはならないのが、家族や職場との情報共有 です。孤立した状態で投資を始めると被害に気づくのが遅れ、二重被害につながる恐れがあります。信頼できる人に情報を共有しておけば、リスクを減らし、早期に問題を発見できる可能性が高まります。

6-1. 必要な免許・登録の確認【金融庁/第一種・第二種/助言業】

実は、投資商品を扱う業者は金融庁への登録が必須なんです。

- 第一種金融商品取引業:株式や債券の売買を扱う

- 第二種金融商品取引業:ファンドや未公開株を扱う

- 投資助言・代理業:投資判断をアドバイスする

つまり、登録がない業者は違法業者=詐欺リスク大ということですね!公式サイトの「金融庁登録業者リスト」で必ず確認しましょう。

6-2. 商品別リスク理解【FX/仮想通貨/不動産/ハイロー型】

投資商品には、それぞれ特有のリスクがあります。

- FX:為替変動リスクが大きい。レバレッジで損失拡大の危険も

- 仮想通貨:価格変動が激しく、出金制限などのトラブル事例あり

- 不動産投資:空室リスクや物件価格の下落リスク

- ハイロー型投資:短期で大きく儲かると言われがちだが、ほぼギャンブルに近い

ここが重要! 商品ごとのリスクを理解しないまま手を出すと、詐欺と気づかず大金を失う危険性があります。

6-3. 家族・職場と情報共有【被害早期発見/二重被害防止】

投資トラブルは、一人で抱え込むほど深刻化しやすいです。

- 家族に投資状況を共有 → 被害の早期発見につながる

- 職場や友人に相談 → 同じ手口での被害を防止

- メールやSNSのやり取りを保存 → いざという時の証拠に

つまり、「秘密の投資話」は詐欺の温床です。家族や信頼できる人にオープンにすることで防御力が高まります。

詐欺を見抜く“知恵袋”【サイン/やり取り/体験談】

投資詐欺を防ぐ最大のカギは、事前に“危険サイン”を見抜く知識を持つこと です。SNSやDMで「短期間で資産が倍になる」「返金保証付きだから安心」などの言葉を見かけたら、それは典型的な詐欺のシグナル。さらに、著名人とのコラボや実績画像の提示も、実際は巧妙な偽装であるケースが少なくありません。

また、日常的にSNSを利用する中で、不用意にリンクを踏んだり、二段階認証を設定しなかったりすると、アカウント乗っ取りや情報流出のリスクが高まります。詐欺グループはこうした隙を突いて、個人情報や資金を狙ってきます。

さらに被害者の共通点として多いのが、孤立・焦り・FOMO(取り残される不安) です。心理的に追い込まれると冷静な判断ができなくなり、危険な投資話に乗ってしまう人が増えるのです。こうした知恵袋を知っておくことで、被害を未然に防ぎ、安全に投資を続けることができます。

7-1. 危険シグナル10項目【短期で倍/返金率保証/著名人コラボ】

「このサインが出たら要注意!」という典型例をまとめました。

- 短期間で資産が倍になると言う

- 返金率100%保証をうたう

- 著名人や芸能人とのコラボをアピール

- 高額の手数料や税金の先払いを求める

- 会社の所在地が不明確

- サイトやアプリが海外サーバー

- 実績画像や口コミが不自然に好評価

- 出金がいつまでも保留される

- 日本語の表現が不自然(翻訳文)

- 連絡がSNSのみで電話対応なし

ここが重要! 一つでも当てはまれば詐欺の可能性大です。

7-2. SNS運用の注意【二段階認証/リンク踏まない/アクセス権限】

SNS経由での詐欺被害は急増しています。安全に使うための基本ルールを押さえておきましょう。

- 二段階認証を必ず設定

- 知らない人からのリンクは絶対に踏まない

- 不審なアプリやサイトにアクセス権限を与えない

- フォロワー数や発信履歴をチェックして相手を見極める

つまり、「怪しいと思ったらすぐブロック・無視」が鉄則です。

7-3. 被害者の共通点と心理【孤立/焦り/FOMOへの対処】

詐欺師が狙うのは、お金だけでなく人の心理です。

- 孤立していて相談できる人がいない

- 「今すぐ投資しないとチャンスを逃す」と焦らされる

- FOMO(取り残される不安)を刺激される

ここが重要! 焦らされた時点で冷静さを失い、判断ミスが増えます。あらかじめ「自分はこう対応する」と決めておくと安心です。

安全な金融商品の選び方【証券会社/金融庁情報/基準】

投資詐欺を避けるためには、最初の入口である金融商品の選び方がとても重要 です。信頼できる証券会社を見極め、金融庁の情報を正しくチェックするだけで、多くのリスクを事前に排除できます。

特に、SNS広告や高利回りをうたう業者の中には、金融庁に登録されていない無登録業者が紛れていることが多いのが現実。公式サイトの「警告リスト」を確認するだけでも、怪しい業者を回避することができます。

また、住所や連絡先が実在するか、苦情への対応実績があるかも、信頼性を判断する重要な基準です。ここが重要! 「有名だから安心」ではなく、必ず 登録番号や行政処分歴を確認する習慣 を持つことが、安全な投資の第一歩になります。

8-1. 信頼できる証券会社の条件【大手/総合口座/苦情対応】

実は、証券会社にもピンからキリまであるんです。信頼できる証券会社を選ぶ基準は以下の通り。

- 大手証券会社やネット証券(SBI証券・楽天証券など)

- 総合口座が開設できる(株・投信・債券を一括管理できる)

- 苦情対応の実績が公開されている

つまり、規模と透明性がある証券会社ほど安心ということですね!

8-2. 金融庁・警告リストの確認【無登録業者一覧/行政処分】

金融庁は公式サイトで「無登録業者リスト」や「行政処分情報」を公開しています。

- 無登録業者一覧で怪しい業者を事前に排除

- 行政処分歴がある会社はリスクが高い

- 「金融庁に登録済み」と言っていても、登録番号を確認するのが鉄則

ここが重要! 金融庁サイトで検索すれば、数分で安全確認ができます。

8-3. 業者チェック基準【実在住所/固定電話/決算・役員情報】

詐欺業者は、実態のない会社を装うことが多いです。以下の点を確認しましょう。

- 実在する住所(Googleマップで検索してみる)

- 固定電話番号(携帯やフリーダイヤルだけは要注意)

- 決算情報や役員情報(公開しているかどうか)

つまり、「会社として透明性があるか」が最大の判断基準です。

被害に遭ったらどうするか【相談先/警察/被害回復】

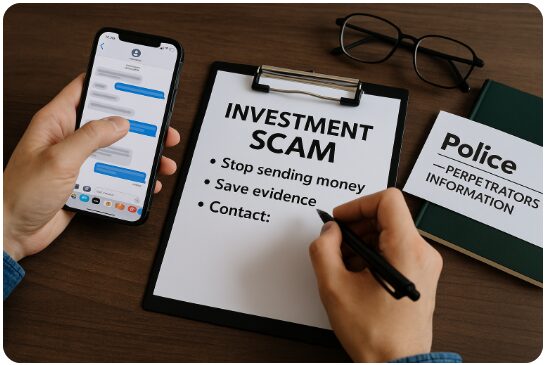

万が一、投資詐欺の被害に遭ってしまった場合、初動の対応が被害回復のカギ になります。慌てて加害者とやり取りを続けるのではなく、入金を直ちに止め、証拠を保存することが最優先です。

特に、振込履歴やメッセージのスクリーンショット、契約書や送金記録は法的手続きを進めるうえで重要な証拠になります。ここが重要! 消してしまう前に必ずエクスポートして保管しておきましょう。

その後は、警察の相談窓口や消費者ホットライン、金融庁といった公的機関に連絡し、被害状況を報告することが大切です。さらに、投資詐欺に強い弁護士に相談すれば、返金請求や送金先の追跡といった法的対応につなげられます。

9-1. 直ちにやること【入金停止/証拠保存/連絡履歴エクスポート】

まずは時間との勝負です。被害に気づいたらすぐ行動しましょう。

- 入金を止める(銀行やカード会社に連絡)

- 証拠を保存(やり取りのスクショ、送金履歴など)

- 連絡履歴をエクスポート(LINEやメールのデータを保存)

ここが重要! 初動が早いほど、被害回復の可能性が高まります。

9-2. 相談・通報ルート【警察相談/消費者ホットライン/金融庁】

被害に遭ったら、必ず公的機関に相談を。

- 警察相談専用窓口(#9110)

- 消費者ホットライン(188)

- 金融庁・金融サービス利用者相談室

一人で悩むのではなく、公的機関に通報して記録を残すことが大切です。

9-3. 返金・回復の道筋【投資詐欺に強い弁護士/時効/送金先追跡】

残念ながら全額返金は難しいケースも多いですが、法的手段を取ることで回収できる可能性があります。

- 投資詐欺に強い弁護士へ相談

- 送金先の口座や暗号資産ウォレットを追跡

- 時効前に行動することが必須

つまり、専門家に早く相談するほど有利になるということですね!

結論

投資詐欺は、SNSやインターネットを通じて日々巧妙化しています。しかし、手口を知り、警察や金融庁の警告情報をチェックし、怪しい投資話に近づかないこと で、被害を未然に防ぐことができます。記事内で紹介した「チェックリスト」や「危険シグナル10項目」を活用すれば、詐欺の芽を早い段階で見抜けるはずです。

もし被害に遭ってしまった場合でも、入金停止・証拠保存・公的機関への相談 を迅速に行えば、被害回復の可能性を高められます。さらに、投資詐欺に強い弁護士に相談すれば、返金請求や送金先の追跡 といった具体的な対処につなげられます。

つまり、正しい知識と行動を身につければ「詐欺から資産を守る力」を誰でも持てる ということです。今日からできることは、①SNSでの怪しいDMを無視する、②投資先は必ず金融庁登録を確認する、③家族や知人と情報を共有する、の3つです。

小さな心がけが、大きな被害を防ぎます。ぜひ本記事で学んだポイントを実践し、安心できる投資環境を整えてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント