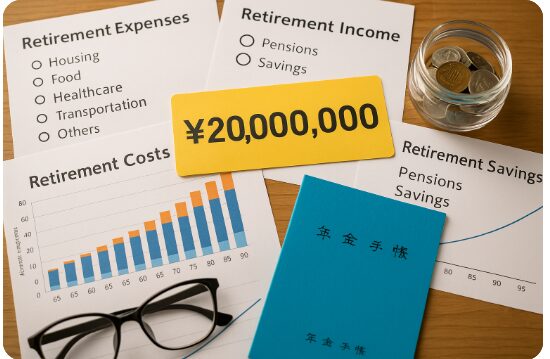

「老後2,000万円問題って本当にそんなに深刻なの?」

そう思っている方も多いのではないでしょうか。確かに話題にはなったものの、実際の生活にどれだけの影響があるのか、具体的な数字で把握できていない人がほとんどです。

本記事では、「老後に本当に必要なお金の正体」と「誰でもできる準備の方法」をステップ形式で徹底解説します。新NISAやiDeCo、退職金、介護費、生活費、趣味や生きがいまで、**老後に関わるお金の“全体像”をやさしく“見える化”**します。

老後のお金の不安を“今日から”解消するための完全ガイド、今すぐチェックしてみましょう。

老後資金2,000万円は本当に必要?リアルな試算とギャップ分析

「老後に2,000万円必要」と聞いたけれど、実際はどれくらいのお金が必要なのか…気になりますよね。

夫婦世帯・単身世帯での平均支出や年金収入の差、住居・介護・医療といった**“見えづらいコスト”の影響**まで含めると、必要な金額は人によって大きく変わります。

さらに近年は物価高やインフレも進行中。過去のモデルケースでは通用しない現実的な資金設計が必要な時代になりました。

この章では、最新のデータに基づいて「老後に本当に必要なお金の総額」と「2,000万円の真偽」を試算とともにわかりやすく解説します。

1-1. 夫婦/単身別の平均支出から見る不足額の実態

「老後って、どれくらいのお金が毎月必要なの?」

よく“老後資金2,000万円”と言われますが、実際の不足額は世帯構成や生活水準によって大きく違います。まずは平均データから、自分に合った「必要額」を知ることが大切です。

📌 夫婦世帯の平均支出は月26万円、年312万円

📌 年金収入は月21万円前後なので、毎年60万円の赤字に

📌 単身世帯の場合は月15万円の支出に対し年金は約12万円

📌 30年間で夫婦:約1,800万円/単身:約1,080万円が不足

→ つまり、「“一律2,000万円”ではなく、世帯ごとに不足額を把握することが大前提ということですね!」

**ここが重要!**実際の生活費をもとに“自分専用の不足額”を計算することが老後対策の第一歩です。

1-2. 医療・介護・住居費—見落としがちな“隠れコスト”

「生活費以外に、見逃している出費はありませんか?」

老後の資金計画では、見落とされがちなコストが後々大きな負担になります。特に医療・介護・住居は、現役時代には想定しづらい出費なので、早めの見積もりが重要です。

📌 医療費は“高額療養費制度”でもカバーできない先進医療が負担

📌 介護が必要になると、月5万〜15万円+初期費用100万円超も

📌 賃貸なら家賃負担、持ち家でも修繕費や固定資産税が発生

📌 入院や介護で働けない期間に備えた“生活予備費”も必要

→ つまり、「“隠れコスト”を見込んでおかないと、資金が尽きるリスクが高まるということですね!」

ここが重要!毎月の生活費+予備費として、“もう1本柱”を立てる意識がカギです。

1-3. 物価高・インフレを加味した必要資金シミュレーション

「今の生活費で老後も安心だと思っていませんか?」

物価は年々上昇しています。たとえ現時点での生活費に問題がなくても、20年後・30年後には“その金額で足りない”可能性があるのです。

📌 年2%のインフレで20年後には物価が約1.5倍に

📌 月20万円の生活費が将来は30万円必要になる可能性

📌 年金額は増えず、実質的な赤字が拡大

📌 インフレ対策には、預金だけでなく“資産運用”も有効

→ つまり、「“インフレを見越した準備”ができている人が、老後に困らないということですね!」

**ここが重要!**将来の“お金の価値の変化”まで見据えた長期視点の計画が必要です。

今日から始める老後資金づくり3ステップ

「老後資金の準備って、まだ先の話でしょ?」そう思っていませんか?

実は、老後のゆとりは**“準備を始めるタイミング”がすべて**。早く始めるほど、少ない金額でも大きな差がつくんです。

そこで大切なのが、「先取り貯金」「固定費の見直し」「非課税制度のフル活用」の3ステップ。この章では、今日から誰でもできる実践的な老後資金づくりの方法をわかりやすく解説します。

新NISAやiDeCoの非課税メリットを活かす運用術や、退職金・企業年金の受取タイミング別の税負担の違いまで、老後資金を賢く増やす実践知識が満載です。

2-1. 先取り貯金&固定費カットで“貯め体質”を構築

「なかなか貯金が続かない…そんな悩みありませんか?」

老後資金を貯めるには、まず“使ってから残す”のではなく“先に貯める”が鉄則。さらに、固定費の見直しで手元に残るお金を増やせば、無理なく貯金習慣が身につきます。

📌 給料日に自動で“貯蓄口座”へ振り分ける「先取り貯金」

📌 スマホ・保険・光熱費などの固定費を定期的に見直す

📌 支出の“見える化”でムダを把握し、改善サイクルを作る

📌 キャッシュレス決済・家計簿アプリで節約意識を高める

→ つまり、「“貯金は余ったらするもの”ではなく“最初にするもの”という意識改革がカギなんですね!」

**ここが重要!**まずは月1万円でもOK。先取り×固定費削減で「自然に貯まる」体質を作りましょう。

2-2. 新NISA×iDeCo活用で非課税複利メリットを最大化

「老後資金を効率よく増やすには、何を使えばいい?」

答えはズバリ、「新NISAとiDeCoのダブル活用」。この2つは非課税の“複利パワー”を最大限活かせる最強の制度。税制優遇をフル活用すれば、少額でも老後資金は大きく育ちます。

📌 新NISAは売却益・配当が“完全非課税”、初心者向け

📌 iDeCoは“所得控除”で毎年の節税+運用益も非課税

📌 長期積立×インデックス投資でリスクを抑えつつ成長

📌 20年〜30年の複利効果で資産は“2倍・3倍”に増える例も

→ つまり、「“節税しながら資産を増やせる制度”を使わないのは、もったいないということですね!」

**ここが重要!**手数料の低いネット証券を活用して、非課税枠を最初に埋めるのが賢い運用法です。

2-3. 退職金・企業年金の受取プラン別税負担シミュレーション

「退職金って、どう受け取るのが一番トク?」

実は、**一括でもらうか・分割でもらうかで、税金の負担は大きく変わります。**受取方法によって老後のキャッシュフローに大きな差が出るため、事前のシミュレーションが重要です。

📌 退職金は“一時金”なら退職所得控除が適用され大幅に非課税

📌 分割で受け取ると“雑所得扱い”になり、税負担が増加

📌 企業年金や共済年金と重なると、控除枠を超える可能性も

📌 老後の年間所得を見据えて「控除を最大化する受け取り方」を設計

→ つまり、「“損しない受け取り方”を選ぶことが、実質の老後資金を増やすポイントなんですね!」

**ここが重要!**税金は“知っているかどうか”で差が出る。FP相談や税理士の活用も有効です。

簡単&効果的!老後資金シミュレーション実践ガイド

「老後に毎月いくら足りないのか、正直よく分からない…」

そんな不安を解消する一番の方法は、シミュレーションで“見える化”することです。

この章では、金融庁が提供する無料ツールや年金定期便の使い方を通じて、自分の将来の収支ギャップをカンタンにチェックする方法を紹介します。

さらに、都市部・郊外・地方など生活コストの違いによる老後資金の差も比較しながら、リアルな生活設計をイメージできるように構成しています。

「なんとなく不安」から「数字で安心」へ。今のうちに“老後の現実”と向き合うことで、具体的な対策が明確になります。

3-1. 金融庁ツールで“毎月いくら不足?”を即チェック

「老後資金、実際に毎月どのくらい足りないのか知っていますか?」

漠然とした不安を抱える前に、まずは“可視化”が第一歩です。金融庁が提供する無料ツールを使えば、今の資産と年金額から不足額を具体的に計算できます。

📌 金融庁「資産形成シミュレーション」は初心者でも簡単操作

📌 毎月の支出・年金額を入力するだけで結果が表示

📌 シミュレーション結果はPDF保存して相談・改善に活用

📌 複数パターンを比較して“現実的な備え”を設計できる

→ つまり、「“なんとなく不安”を“具体的な数字”に変えることで、行動につなげられるんですね!」

**ここが重要!**ツールは無料。10分で将来の資金ギャップがわかるのだから、使わない手はありません。

3-2. 年金定期便から手取り額を割り出す具体手順

「年金っていくらもらえるのか、正確に知っていますか?」

将来の収入の柱である“公的年金”。**正確な金額を知らなければ、必要な貯蓄額も定まりません。**年金定期便はその答えを知る鍵です。

📌 年金定期便に書かれた「見込額」は税引前なので注意

📌 手取りは“社会保険料・税金”を引いて2割ほど少なくなる

📌 ねんきんネットを使えば、細かい将来年金の試算が可能

📌 退職・再就職などで変動する場合は“都度確認”が必要

→ つまり、「“見込額=手取り”ではないことに気づかないと、資金計画が狂うリスクがあるんですね!」

**ここが重要!**実際の手取り額を把握し、必要な上乗せ資金を正確に計算しておきましょう。

3-3. 都市/郊外/田舎別ライフスタイル別シミュレーション比較

「どこで暮らすかによって、老後資金は大きく変わる?」

実は、**生活コストは住む場所で大きく異なります。**自分に合った“場所選び”も老後の資金計画において重要なポイントです。

📌 都市部は家賃・医療費が高く、生活費が割高になる傾向

📌 郊外は生活コストを抑えつつ、利便性もあるバランス型

📌 田舎暮らしは固定費が安くなるが、移動・医療に注意

📌 “理想の生活”と“実際のコスト”を照らし合わせて判断

→ つまり、「“住まいの選択”も立派な資産戦略ということですね!」

ここが重要!老後の収支シミュレーションは“場所”も含めて考えるべき要素です。

65歳以降も安心!老後収入源を最大化する方法

「年金だけで生活できるか心配…」「老後も収入を得られる方法ってあるの?」

そんな悩みを持つ方に向けて、65歳以降の“収入源の増やし方”を徹底解説します。

この章では、年金の繰下げ受給による増額メリットや、個人年金保険と企業年金の併用による安定収入の構築法を紹介。

さらに、セカンドキャリアや副業で月5万円以上の追加収入を実現する実例も取り上げます。

「老後は引退」と決めつけず、自分に合った働き方・受け取り方を選べば、生活の不安はグッと軽くなります。

人生100年時代、65歳からの収入設計は“第二の人生”を豊かにするカギです。

4-1. 年金の繰下げ受給で増やす“受給額アップ術”

「年金を遅らせると、どれくらいおトクになるの?」

実は、年金は65歳から受け取るのが基本ですが、最大75歳まで“繰下げ”ることで受給額が大幅に増加します。ライフプランによっては、早くもらうよりも“遅くもらって多く受け取る”方が安心なケースもあります。

📌 1カ月繰下げごとに0.7%ずつ受給額が増加(最大+84%)

📌 長生きするほど“総受給額”も増える仕組み

📌 健康状態や貯蓄とのバランスを考慮することが重要

📌 70歳以降の受給で“月額20万円以上”になるケースも

→ つまり、「“長く生きる自信がある人ほど、繰下げ受給は最強の戦略なんですね!”」

**ここが重要!**年金は“いつもらうか”で一生の総額が大きく変わる。制度を理解して賢く受給しましょう。

4-2. 個人年金保険+企業年金の最適併用プラン

「公的年金だけでは不安…どう補えばいいの?」

将来の生活費をカバーするには、公的年金だけでは足りないケースが多いのが現実。そんなとき頼れるのが「個人年金」や「企業年金」。併用して“安定収入”をつくることが安心老後への第一歩です。

📌 個人年金は自分で設計できる“私的年金”として自由度が高い

📌 企業年金(確定給付/確定拠出)は加入者限定のメリットあり

📌 公的年金と組み合わせて“毎月の収入バランス”を整える

📌 税制上の優遇措置や年金控除も活用可能

→ つまり、「“年金の3本柱”で、安定的な収入源をつくることが老後不安の解消になるということですね!”」

ここが重要!“組み合わせ戦略”で収入の波をなくし、月々の生活を安定化させましょう。

4-3. セカンドキャリア・副業で月5万円プラスする具体策

「定年後も“少しだけ働きたい”ってアリですか?」

むしろ今は“働くシニア”がスタンダード。**年金+副収入でゆとりを持った生活を送る人が増えています。**無理なく働けるスタイルを見つければ、精神的な充実感も得られます。

📌 シルバー人材センター・自治体の再雇用制度を活用

📌 自宅でできる「ライティング」「翻訳」「相談業」などの副業も

📌 空いた時間でUber配達やオンライン講師なども選択肢に

📌 月3~5万円でも“年間60万円”の追加収入に

→ つまり、「“ちょっとした仕事が、老後の安心を支えてくれる”ということですね!”」

ここが重要!“無理なく続けられる副業”を見つけて、お金とやりがいの両立を目指しましょう。

介護・医療費に備える具体的コスト設計

老後の生活設計で見落とされがちなのが「医療費と介護費用」です。

いざという時に備えておかないと、数百万円単位の出費が家計を直撃するリスクもあります。

この章では、介護保険の自己負担割合や利用できるサービスの範囲を丁寧に解説。

さらに、高額療養費制度と民間医療保険の使い分け方や、認知症による資産凍結リスクに備える「家族信託」の活用術にも触れます。

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、突然の入院や介護が必要になることは誰にでも起こり得ます。

だからこそ、今から備えることが“安心の老後”をつくる第一歩なのです。

5-1. 介護保険の自己負担とサービスカバー範囲

「介護って、どこまで保険でカバーされるの?」

介護は突然やってくるリスク。**介護保険制度は心強い制度ですが、“すべてが無料”というわけではありません。**自己負担の仕組みや利用可能なサービス範囲を正しく理解しておくことが重要です。

📌 原則1〜3割の自己負担(所得によって異なる)

📌 要介護度に応じた“支給限度額”が設定されている

📌 対象外の費用(食費・居住費・日常生活費など)も多い

📌 ケアマネージャーに相談して最適なサービスを選定

→ つまり、「“保険が効く部分と効かない部分”を知っておくことが、金銭的備えに直結するんですね!”」

**ここが重要!**公的制度に頼りきらず、私費部分の準備も並行して進めるのが安心です。

5-2. 高額療養費制度 vs. 民間医療保険の賢い使い分け

「医療費が高額になったとき、どうカバーするのが正解?」

実は、公的制度だけでも相当な自己負担軽減が可能です。ただし、病気の種類や長期入院には限界があるため、民間医療保険との“使い分け”がポイントになります。

📌 高額療養費制度:1カ月の自己負担額に上限がある制度

📌 入院・手術費用が対象。医療費が高額でも限度額で済む

📌 民間保険は“入院日額保障”や“先進医療特約”などの補完が強み

📌 がん治療や慢性疾患には“長期保障型”が有効

→ つまり、「“公的制度と民間保険は、得意分野を活かして併用するのが最適”ということですね!”」

ここが重要!“医療保障はダブらせず、補完し合うバランスを取ることが賢い備え方です。

5-3. 認知症・資産凍結リスクを防ぐ家族信託の活用

「もし自分が認知症になったら…お金はどうなるの?」

認知症になると、銀行口座や不動産が凍結されて使えなくなるリスクがあります。これを防ぐには、あらかじめ“家族信託”という仕組みで資産管理を任せる対策が効果的です。

📌 家族信託は「信頼できる家族に資産管理を託す」法的制度

📌 認知症発症後も資産運用・支払いがスムーズに継続できる

📌 成年後見制度よりも自由度が高く、柔軟に使える

📌 不動産・預金・株式も対象にでき、相続対策としても有効

→ つまり、「“資産を動かせなくなる前に、信託で備えることが必要”なんですね!”」

ここが重要!“もしも”に備える家族信託は、法的トラブル回避と安心な老後生活の鍵です。

投資初心者でもできる長期運用の基本ルール

「投資は難しそう…」と感じている初心者の方でも、基本のルールを押さえるだけで長期的に安定した資産形成が可能になります。

この章では、投資信託・ETF・債券を使った三層分散投資のやり方を丁寧に解説。

さらに、年利3%・5%で30年後にどれだけ資産が増えるかをシミュレーションしながら、数字で見える安心感も提供します。

また、相場が急落したときでも焦らず対処できるよう、**リバランスという“心の安全装置”**の考え方も紹介。

感情に流されない資産運用が、長期的な成功には欠かせません。

投資初心者こそ「仕組み」で守る運用ルールを身につけましょう。

6-1. 投信・ETF・債券で実践する“三層分散投資”

「一つの投資商品だけに頼っていませんか?」

初心者が安心して資産運用を始めるには、“分散投資”が基本中の基本です。なかでも「投資信託」「ETF」「債券」の三層構造にすることで、リスクを抑えつつ安定したリターンが期待できます。

📌 投資信託:国内外の株や債券に広く分散できる初心者向け商品

📌 ETF:上場していて手数料が安く、リアルタイムで売買可能

📌 債券:価格変動が小さく、安定的な利息収入が見込める

📌 3つを組み合わせることで「攻め」と「守り」のバランスを取れる

→ つまり、「“三層に分けることで、どんな相場でも動じない運用ができる”ということですね!」

**ここが重要!**初心者こそ“複数の商品に分ける”ことで、安定運用を目指しましょう。

6-2. 年利3%・5%で30年後の資産増加シミュレーション

「いま100万円を投資したら、30年後いくらになる?」

複利の力は長期投資において最大の味方です。たとえば年利3%と5%では、30年後の資産額に2倍近い差が出ることもあります。シミュレーションで未来の資産を“見える化”しましょう。

📌 年利3%:100万円 → 約242万円(30年後)

📌 年利5%:100万円 → 約432万円(30年後)

📌 毎月3万円の積立でも、30年後には1,600万円超も可能

📌 積立額よりも“運用年数”と“利回り”の影響が大きい

→ つまり、「“今の少額投資が、将来の大きな資産に化ける可能性がある”ということですね!」

**ここが重要!**投資は“早く始めた人”が一番得します。時間こそ最大の武器です。

6-3. 相場急落時の精神的ダメージを抑えるリバランス術

「暴落した時、怖くて売ってしまいそうになる…」

そんなときこそ、“ルールに従って動く”ことが長期投資のコツです。価格が下がったらリスク資産を買い増す「リバランス」は、冷静さとチャンスを兼ね備えた手法です。

📌 相場急落時は「安く買えるチャンス」とも捉えられる

📌 リスク資産(株)と安全資産(債券)の比率を見直す

📌 年1〜2回、自動的に比率を戻す仕組みを作っておく

📌 “感情”で売買しないために「自動積立・定期見直し」が効果的

→ つまり、「“暴落に動じない仕組みを作れば、感情に左右されない運用ができる”ということですね!」

ここが重要!「売る」のではなく、「整える」ことがリバランスの真髄です。

節約&副収入で老後資金を底上げするアイデア

「老後資金が足りるか不安…」そんな声に応えるのが、**節約と副収入を組み合わせた“底上げ戦略”**です。

日々の通信費・保険・サブスクの見直しで、年間30万円以上の固定費削減は十分に可能。

さらに、不要品の売却やポイント活動(ポイ活)などの工夫で、収入を毎年プラス10万円にも。

加えて、空き部屋をシェアしたり、少額から配当株を保有したりすることで、継続的なインカム収入をつくることもできます。

資産を増やすには「稼ぐ・守る・殖やす」の3つが大切。

この章では、**支出を減らしながら収入を増やす“攻防一体の方法”**を具体的に紹介していきます。

7-1. 通信・保険・サブスク 削減で年間30万円節約

「日常のムダって、どこから見直せばいい?」

実は**通信費や保険料、サブスクは“気づかぬうちに出費がかさむ代表格”**です。これらを見直すだけで、年間30万円の節約も夢じゃありません。

📌 格安SIM・Wi-Fi契約の見直しで月5,000円の節約

📌 生命保険・医療保険の重複内容を整理して月5,000円カット

📌 不要なサブスク(動画・音楽・アプリ)の解約で月3,000円

📌 支出を家計簿アプリで可視化して、定期点検を習慣化

→ つまり、「“固定費の見直しは、今すぐできる“即効性のある節約術”なんですね!」

ここが重要!“年に30万円”の節約が、そのまま老後資金の積立原資になります。

7-2. 不要品売却・ポイ活で年間10万円プラスする方法

「家にあるモノやスキマ時間って、お金に変わるの?」

その通りです。メルカリなどのフリマアプリや、ポイ活を活用すれば、誰でも副収入を得られる時代です。コツコツ積み重ねれば大きな効果に。

📌 家の中の使わない家電・衣類をフリマアプリで現金化

📌 ポイントサイトを経由してネットショッピング+還元ゲット

📌 クレカのポイント・QR決済のキャンペーンを活用

📌 年間で10万円以上の“ちりつも収入”を目指す

→ つまり、「“手間なくできる副収入手段”を日常に取り入れることで、自然とお金が貯まる仕組みができるんですね!」

ここが重要!“売る・貯める・もらう”を意識するだけで、**副収入の土台ができます。

7-3. 空き部屋シェアリング・配当投資で継続収入を確保

「働かなくても得られる“お金の流れ”ってあるの?」

あります。それが「ストック型収入」。空き部屋を貸したり、株の配当で定期収入を得たりと、“資産が働く”仕組みを作れば、労働に頼らず収入を確保できます。

📌 民泊・ルームシェアで月3〜5万円の収入も可能

📌 高配当株投資で“毎月分配型”の商品を組み合わせる

📌 REIT(不動産投資信託)で少額から家賃収入を得る

📌 老後の生活費の一部を“運用益”でまかなう体制を作る

→ つまり、「“今ある資産や空きスペースを活かすことで、不労収入の流れが作れる”ということですね!」

ここが重要!労働収入だけでなく、“資産が稼ぐ”モデルを老後前からつくっておきましょう。

メンタル&コミュニティケアで“安心老後”を支える

老後の安心は「お金」だけではありません。

**心の健康(メンタル)と人とのつながり(コミュニティ)**が、人生の満足度を大きく左右します。

セカンドライフに向けて、自分らしい目標を設定し、生きがいを持てる毎日を過ごすことが重要。

また、地域包括支援センターのような行政支援の活用や、趣味・ボランティアなどを通じた仲間づくりも、孤独を防ぐ大きな鍵です。

孤立リスクが高まりやすい時期だからこそ、人との関わりや心の充実が老後の生活を豊かにしてくれます。

この章では、メンタルケアと地域とのつながりを活用した**“安心老後”を叶える実践法**を紹介します。

8-1. セカンドライフの目標設計とQOL向上メソッド

「定年後、何を目指して生きていけばいいの?」

“老後=余生”ではありません。**セカンドライフは、自分らしく自由に生きるための“第二の人生”**です。目的を持つことで生活の満足度(QOL)は大きく変わります。

📌 定年後の10年・20年スパンで目標を「見える化」

📌 趣味や学び直し、地域活動など“やりたいこと”を明文化

📌 健康・お金・人間関係のバランスを意識して設計

📌 モチベーションを保つには“ゆるい目標”のほうが継続しやすい

→ つまり、「“何のために生きるか”を再定義することが、心の豊かさにつながるということですね!」

**ここが重要!**老後こそ“自分ファースト”な人生設計が大切です。

8-2. 地域包括支援センターを使った見守りネットワーク

「一人暮らしの親や自分に、何かあったときどうする?」

そんなとき頼れるのが、地域包括支援センター。介護や健康に関する総合的な相談窓口で、行政とつながる安心のネットワークを提供しています。

📌 介護・福祉・医療の専門職がチームで対応

📌 見守りサービスや緊急時対応の相談も可能

📌 高齢者の孤立を防ぐ地域との連携の仕組みあり

📌 利用料は無料で、誰でも相談可能(本人以外も可)

→ つまり、「“行政とつながる”ことで、老後の安心と安全が格段に高まるということですね!」

ここが重要!「地域とのつながり」は、孤独・不安の最大の防止策になります。

8-3. ボランティア・趣味サークルで生きがいと仲間を得る

「老後の孤独が心配…誰かと関わる機会ってあるの?」

もちろんあります。ボランティアや趣味活動は“仲間”と“目的”を同時に得られる貴重な場です。社会と関わることで、精神面の安定にも大きく貢献します。

📌 地域の清掃活動・図書館ボランティアなどはじめやすい

📌 趣味サークル(登山・料理・俳句など)で共通の話題が生まれる

📌 シニア向けSNSや交流会を活用して孤独を防ぐ

📌 「ありがとう」が心の栄養になり、幸福感がアップ

→ つまり、「“人とのつながり”が、老後の不安をやわらげ、心を元気にしてくれるということですね!」

**ここが重要!**老後こそ“人との関わり”を楽しむ時間をつくりましょう。

老後資金に関するQ&A:専門家が解答

老後資金について、「2,000万円も本当に必要?」「住宅ローンがまだ残っているけどどうしたらいい?」といったよくある疑問を抱えていませんか?

実は、多くの人が老後の資金計画に関して誤解や不安を抱いたまま準備を進めてしまうケースが少なくありません。

しかし、専門家の視点から見ると、状況に応じて優先順位や対策方法は大きく異なるのです。

この章では、ファイナンシャルプランナーが実際に相談を受けた内容や、成功した人の共通ポイントなどをQ&A形式で丁寧に解説します。

老後資金に関する「モヤモヤ」をこの機会にスッキリ解消しましょう。

9-1. 「老後2,000万円問題」は本当に大きな不足か?

「2,000万円足りないって、本当の話?」

これは平均モデルであり、必ずしもすべての人に当てはまるわけではありません。家族構成や生活レベル次第で必要額は大きく変動します。

📌 公的年金だけで生活できる人も一定数存在

📌 生活コストが低い地域なら不足額はもっと小さくなる

📌 持ち家・借金の有無で支出が大きく異なる

📌 2,000万円という数字だけに踊らされないことが大切

→ つまり、「“自分に合った資金計画”を立てれば、過剰に心配する必要はないということですね!」

ここが重要!“2,000万円”は“自分の老後を考える入口”にすぎません。

9-2. 住宅ローンが残る場合の貯蓄優先順位

「ローン返済と老後貯蓄、どっちを優先すべき?」

ポイントは“金利と老後時期のバランス”です。ローン金利が低く、完済時期が老後にかからないなら、貯蓄優先でもOKです。

📌 金利が高ければ“繰上げ返済”が先

📌 定年時にローンが残る場合は“返済原資”を確保しておく

📌 住宅ローン控除が残っているなら無理な返済は逆効果

📌 両立できるよう、家計に合わせて“7:3”などの分配戦略もあり

→ つまり、「“住宅ローンの状況を精査した上で、優先順位を決めることが重要”ということですね!」

**ここが重要!**一律ではなく“自分のライフプランに合わせた判断”がカギです。

9-3. 成功者事例&FPが教えるワンポイント対策

「実際に老後不安を克服した人って、どんな準備をしてたの?」

成功者たちは、“行動が早かった” “情報に敏感だった”という共通点があります。FP(ファイナンシャル・プランナー)のアドバイスと組み合わせることで、より確実な対策が取れます。

📌 50代で毎月3万円の積立を始めて、60代で2,000万円到達

📌 固定費見直しと副収入で、年間50万円のプラスを生んだ事例

📌 FP相談で退職金や年金の税対策を早期に設計

📌 早めの準備が“後悔ゼロのセカンドライフ”を支えている

→ つまり、「“早く動いた人こそ、老後を自由に生きられる”ということですね!」

**ここが重要!**迷っているなら、“今すぐ行動”が一番の老後対策になります。

結論

老後2,000万円問題は、すべての人に同じように当てはまるわけではありません。自分のライフスタイル・年金受給額・支出内容を正しく把握し、具体的な数字で「見える化」することが第一歩です。

本記事でご紹介したように、「収入を増やす」「支出を減らす」「資産を運用する」この3つをバランスよく実践することで、老後資金の不安は確実に軽減できます。

また、iDeCoや新NISAを活用した非課税制度の最大化、副業や配当による追加収入、そして生活スタイルに合った支出管理は、どれも今日から取り組める具体的なアクションです。大切なのは、完璧を目指すのではなく、まずは1つのステップを踏み出すこと。

「いま動くこと」が、未来の安心につながります。

ぜひ、この記事を参考に「わたし専用の老後資金戦略」をスタートしてみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント