世界情勢が不安定になると、株も為替も大きく乱高下しますよね。

そんな中で、「金(ゴールド)」は“有事に強い資産”として安定感が抜群なんです!

実は、金はインフレ・ドル安・金融危機などのタイミングで価格が上昇しやすく、

資産の「価値保存手段」として世界中の投資家が頼りにしているのが特徴。

この記事では、金が安全資産と呼ばれる理由から、

他資産とのパフォーマンス比較、今後の価格動向、さらには初心者でも始められる金投資の具体的な方法まで徹底解説します。

つまり、この記事を読むだけで「金を使った資産防衛」がまるごとわかるということですね!

2025年を見据えたリスクヘッジ戦略として、ぜひ参考にしてください。

金が「究極の安全資産」と称される5つの理由

「有事の金買い」という言葉、聞いたことありますよね?

実は、世界経済や地政学リスクが高まるときにこそ、金(ゴールド)の価格が上がりやすい傾向があるんです。

なぜ金は“安全資産”と呼ばれるのか。そこには、ドル安や株安に逆行して買われる特性、劣化せず世界共通で価値がある実物資産としての信頼、そしてインフレや通貨安時に強い仕組みなど、複数の理由があります。

この章では、金が安全資産として評価される根拠を、初心者にもわかりやすく解説していきます。

つまり、金を知ることは「お金の守り方」を知ることと同じということですね!

投資初心者でも理解できるよう、ポイントを整理して紹介していきます。

1-1: 有事のドル安×株安時に買われる金価格の仕組み

実は、金融危機や地政学リスクが起きると、金の需要が一気に高まるんです。

それは、株や通貨が下落する一方で、金が“逃避先”として買われやすいからなんですね。

📌 金価格が上昇しやすいタイミング

- ドル安×株安が同時に起きたとき

- 戦争や経済危機などの「有事」発生時

- 投資家がリスク回避に動いたとき

金は「利息はつかないけど価値が下がりにくい資産」として、信頼のストック先として機能します。

ここが重要!

金は経済が不安定なときほど買われやすく、「もしもの時」の守りとして非常に心強い存在なんです。

1-2: 劣化ゼロ×希少性で裏打ちされる実物資産の価値

金はサビない・腐らない・壊れないという物理的な強みがあります。

しかも、埋蔵量が限られていて、年々採掘コストも上がっているため、供給が増えにくい=希少性が高いんです。

📌 金の価値が落ちにくい理由

- 自然劣化しないため、価値が長期間保たれる

- 世界中で通用する「実物資産」

- 鉱山開発のハードルが高く、供給量が限定的

つまり、金は「存在するだけで価値がある」という点で、貨幣や株式とは根本的に異なる資産なんですね。

ここが重要!

金は世界共通の価値基準であり、長期保有するほどその安定性を実感できる資産です。

1-3: 金利・インフレ・通貨安が金相場に与える影響

金は「金利がない」資産なので、金利が上がると不利になりがちです。

でも、実はインフレや通貨安が進むときには、金の価格が上がりやすい傾向があるんです。

📌 金価格に影響する主な要因

- インフレ進行:現金の価値が下がる → 金が買われる

- 実質金利の低下:利息よりも価値保存が重視される

- 通貨安(円安・ドル安):金の価格が相対的に上昇

つまり、「金利が高い=金が不利」とは一概に言えず、物価や為替とセットで考えることが大事なんですね。

ここが重要!

金は「インフレや通貨の信用不安」に備える防御資産として、ポートフォリオに1つは入れておきたい存在です。

ポートフォリオを守る!金 vs 他資産パフォーマンス比較

「金投資って本当に効果あるの?」と疑問に思っていませんか?

実は、金は株式や通貨とは異なる動きをする“逆相関資産”として、長期的にポートフォリオの安定化に貢献してきたんです。

たとえば、リーマンショックやコロナショックのような危機時には、株価が大幅下落する一方で金は上昇または下落幅が小さく、損失のクッション役として機能しました。

この章では、金とS&P500の過去20年のリターン比較、プラチナ・銀との相関性、そして実際の分散投資効果のデータを交えて詳しく解説していきます。

つまり、金は「守りながら増やす」ポートフォリオの保険的存在ということですね!

資産防衛に役立つデータを、わかりやすくお届けします。

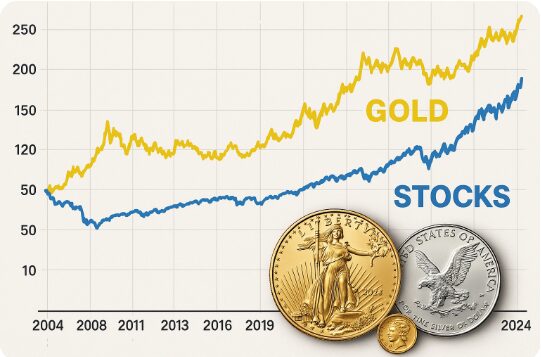

2-1: 過去20年の金 vs S&P500リターン徹底検証

「金と株、結局どっちが儲かるの?」と思ったことはありませんか?

実は、2000年代以降の長期的なリターンを比較すると、金も立派なリスクヘッジ資産なんです。

📌 金とS&P500の20年リターン比較(ざっくり目安)

- 金:2000年〜2024年で約5倍(年率7%前後)

- S&P500:同期間で約7倍以上(年率8〜10%)

📌 それでも金が評価される理由

- リーマンショックやコロナ時に「逆行高」を見せた

- 株式の暴落時にポートフォリオの損失を和らげた

- 長期で見ると「価値保存資産」として安定している

ここが重要!

金は株よりリターンが劣ることもありますが、「暴落に備える保険」としての役割が絶大です。分散投資の柱に◎。

2-2: プラチナ・銀との相関性と分散効果の実践データ

「金だけじゃ不安…」という方におすすめなのが、プラチナや銀との組み合わせ。

3つの貴金属には微妙に異なる値動きの特徴があります。

📌 各貴金属の特徴と相関性

- 金:安定型/安全資産として評価されやすい

- 銀:産業需要もあり、価格変動がやや大きめ

- プラチナ:景気に左右されやすく、ボラティリティ高め

📌 分散投資での活用ポイント

- 金と銀は約80%前後の相関関係がある

- プラチナは金との相関がやや低く、リスク分散に有効

- ポートフォリオの「安全性」と「成長性」を両立できる

ここが重要!

金1本に偏るよりも、銀やプラチナも組み合わせることで、“ブレにくく、伸びしろのある”分散型投資が実現できます。

2-3: 金が危機時にポートフォリオを安定化させた事例

「金って本当に守ってくれるの?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。

でも実際、世界的な危機のたびに金は大活躍してきたんです。

📌 歴史が証明する“金の防衛力”

- 2008年リーマンショック時:株式が50%以上暴落する中、金は堅調に推移

- 2020年コロナショック時:一時売られたが、半年で過去最高値を更新

- 2022年ウクライナ情勢緊迫時:安全資産需要が高まり金価格急騰

📌 ポートフォリオに与えた影響

- 株式比率が高い投資家でも、金保有で損失を大幅に緩和

- 現金よりも「実質的な価値保持」ができた

ここが重要!

金は「価格が落ちない」ことより、「他が落ちるときに落ちにくい」ことが強み。危機の備えとしてポートフォリオに組み込む価値があります。

2024–2025年に注目!金価格上昇シナリオと潜在リスク

「今後、金の価格はどう動くのか?」これは投資家にとって最も気になるテーマですよね。

実は2024〜2025年は、FRBの利下げ観測・ドル安傾向・地政学リスクの高まりなど、金価格にとってプラス材料が重なりやすいタイミングなんです。

さらに、各国中央銀行が積極的に金を買い増している現状や、金鉱の減産・リサイクル供給の鈍化といった供給制限も、価格を押し上げる要因として注目されています。

この章では、上昇トレンドを支えるシナリオと同時に、潜在的なリスク要素にも触れながら、投資判断に役立つ視点を解説していきます。

つまり、2025年の金投資は「期待と警戒」をセットで考えることが大切ということですね!

3-1: FRB利下げ×ドル安圧力が金に追い風となる理由

「金価格が上がるって聞いたけど、根拠はあるの?」と気になりますよね。

実は、今後のFRB(米連邦準備制度)の利下げ観測とドル安圧力が、金相場にプラス要因となっているんです。

📌 なぜ利下げとドル安で金が上がるの?

- 利下げ=金利資産の魅力低下 → 非金利資産の金が見直される

- ドル安=ドル建て金価格が上がりやすい

- 資産分散先として「金への資金流入」が起こる

📌 2024〜2025年に想定される展開

- 米国経済の減速により利下げが現実味を帯びている

- 米国債の信認低下によってドル売りが加速する可能性あり

- インフレ懸念が再燃すれば、金価格の上昇要因に

ここが重要!

「金利が下がり、ドルが弱くなる」というシナリオは、金にとって最も強気な材料。2025年にかけての注目トレンドです!

3-2: 地政学リスク&中央銀行の買い越し動向分析

金価格は経済だけでなく、世界情勢や国の動きにも強く影響されます。

特に最近は、中央銀行の金買い増しと、地政学リスクの高まりが価格を押し上げています。

📌 地政学リスクで金が上がる理由

- 戦争・紛争が起きると「逃避先」として金が買われる

- 株や通貨よりも「安全資産」として信頼されている

- 情勢不安のとき、機関投資家が金を積極的に買う傾向

📌 中央銀行の動向(2023〜2024)

- 中国・ロシア・トルコなどが金の外貨準備を増加中

- 各国の外貨分散・ドル依存回避の動きが鮮明に

- IMFデータでも「中央銀行の金保有は10年連続増加」

ここが重要!

「国家レベルで買われている」という事実は、金の信頼性と今後の底堅さを示す強力な裏付けです。

3-3: マイニング減産×リサイクル量減少が供給に与える影響

価格が上がるのは「需要が増える」ときだけではありません。

供給が減る=希少価値が高まることも、金価格を押し上げる重要な要素です。

📌 金供給に迫る問題とは?

- 鉱山の新規開発が停滞/採掘コストが上昇中

- 環境規制の強化で、採掘量の伸びが鈍化

- 金のリサイクル回収も、人件費高騰や回収減でコスト増加

📌 将来的な影響

- 需要は堅調なのに、供給が追いつかない構造に

- 「金不足」が価格上昇の圧力になる可能性

- ESG投資の潮流で、環境負荷の大きい鉱山開発が敬遠されがち

ここが重要!

供給制限×需要安定=価格上昇圧力。このシンプルな原則が、2025年以降の金投資を支える大きな要因になりそうです。

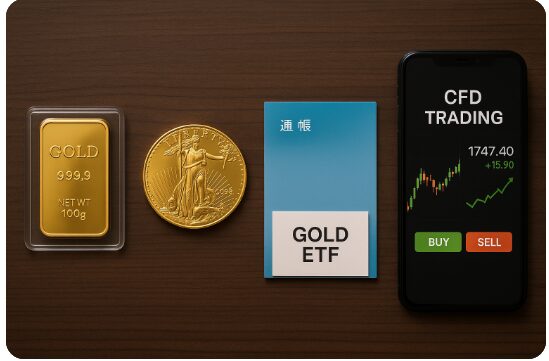

初心者向け4つの金投資手法と選び方ポイント

「金投資を始めたいけど、どの方法がいいの?」と迷っている方は多いですよね。

実は金投資には、実物地金・金貨・純金積立・金ETF・CFDなど、初心者でも選びやすい4つの代表的な手法があるんです。

それぞれ特徴やコストが異なり、「安全性を重視するなら地金」「少額から始めたいなら積立」「売買のしやすさで選ぶならETFやCFD」と、目的に応じた選び方がポイントになります。

この章では、初心者が失敗しないための選び方ガイドと、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく比較して解説していきます。

つまり、自分に合った金投資スタイルを見つければ、無理なく続けられるということですね!

4-1: 実物地金・金貨を最安手数料で手に入れる方法

「金を実際に手元に持ちたいけど、どこで買えばいいの?」という方も多いですよね。

実物資産として金地金や金貨を持つ場合は、手数料の差が意外と大きなポイントになります。

📌 実物の金を安く買う方法とは?

- 田中貴金属や三菱マテリアルなど大手業者の公式サイトを活用

- 地金は100g以上からスプレッドが小さくなりやすい

- 金貨は「ウィーン金貨」「メイプルリーフ金貨」が人気

- ネット通販よりも直販や店舗受取の方がコストを抑えやすい

ここが重要!

金は「買う時」と「売る時」の差額が収益に直結します。できるだけスプレッド(売買手数料)が少ない業者を選ぶことがカギなんです!

4-2: 純金積立のメリット&注意点を数字で比較

「少額からコツコツ積立したいけど、本当にお得なの?」と疑問に感じたことはありませんか?

実は、純金積立はドルコスト平均法が活かせる一方で、手数料に注意が必要なんです。

📌 純金積立の主な特徴

- 月1,000円〜始められる初心者向けプランが多い

- 価格変動リスクを平準化できるドルコスト平均法が魅力

- 手数料は「購入時のスプレッド+口座管理料(月額100〜300円)」が発生

- 積立金額が少ないと手数料率が割高になる傾向あり

ここが重要!

「長期的に毎月1万円以上積み立てられるか」が、コストパフォーマンスに影響します。始める前に手数料をしっかりチェックしましょう!

4-3: 金ETF・投資信託・CFDの違いと最適活用法

「実物じゃなくても金に投資できるの?」という疑問に対して、答えはYESです。

実は、金に連動する金融商品を使えば、低コスト&柔軟に運用できますよ。

📌 代表的な3つの金投資手段

- 金ETF(上場投資信託):証券口座で株のように売買可能。低コストで人気

- 金投資信託:ETFに比べて手数料が高め。積立しやすいが運用の自由度は低め

- 金CFD:レバレッジを使って短期トレードが可能。上級者向けだが資金効率は高い

ここが重要!

長期で資産形成したいならETF、少額で積立したいなら投資信託、短期で値動きを狙うならCFDと、自分の投資スタイルに合った手法を選びましょう!

金価格チャートの読み方と過去高騰局面の教訓

「金の価格ってどうやって読むの?」という初心者の方でも安心してください。

実は、いくつかの基本的なチャートの見方を覚えるだけで、売買のタイミングやトレンドがグッと見えてくるようになるんです。

たとえば、月足チャートを使えば長期的な上昇トレンドやサポートラインの位置が一目で把握できるほか、

リーマンショックやコロナショックといった過去の急騰局面ではどんな動きがあったかも具体的に分析可能です。

さらに、200日移動平均線やRSI(相対力指数)などの指標を組み合わせることで、

買い時・売り時の判断精度が大きく向上します。

つまり、「なんとなく価格を眺める」から「根拠を持って判断する」へ進化できるということですね!

5-1: 月足チャートで捉える長期トレンドとサポートライン

「金っていつ買えばいいの?」とタイミングに悩む人も多いですよね。

そんな時に役立つのが、月足チャートとサポートラインの分析なんです。

📌 長期トレンドを見るための基本

- 月足チャート=長期投資家の判断基準

- サポートライン(過去に何度も反発した価格帯)を意識

- 直近10〜20年のトレンドを俯瞰することで、割安・割高の判断材料になる

ここが重要!

「なんとなく買う」ではなく、過去のチャートで根拠ある判断をすることが長期的な成果につながるんです!

5-2: リーマン・コロナ危機での急騰・下落メカニズム

「過去の危機のとき、金はどう動いたの?」と気になりますよね。

リーマンショックやコロナショックは、金価格の動きを知るうえで貴重な教訓となります。

📌 過去の事例から見る価格変動の特徴

- リーマンショック時:初期は下落 → その後急上昇(2008〜2011)

- コロナショック時:一時的な急落 → 史上最高値を更新(2020)

- 共通点:「現金化需要」で下落後、「安全資産」として買われる

ここが重要!

金は短期的に下がることもあるが、数カ月〜数年で回復しやすい傾向にあります。過去を知ることで、焦らずに対応できるようになります。

5-3: 200日移動平均線×RSIで狙う売買タイミング指標

「具体的にいつ買って、いつ売ればいいの?」という実践派におすすめなのが、テクニカル指標の活用です。

特に**200日移動平均線とRSI(相対力指数)**の組み合わせが効果的です。

📌 テクニカル指標の使い方

- 200日移動平均線の上抜け=上昇トレンドの始まり

- RSIが30以下=売られすぎ/70以上=買われすぎ

- 2つを組み合わせると、エントリー・利確の判断がしやすくなる

ここが重要!

テクニカルは「予言」ではなく「判断材料」。複数の指標を重ねて判断することが、精度の高い投資行動につながります。

金貨 vs 地金―賢い買い分け&高値売却のコツ

「金を買うなら、金貨と地金のどっちがいいの?」

実は、見た目が似ていても“税制・プレミアム・流動性”などに違いがあり、それぞれに向き不向きがあるんです。

たとえば、地金はコスト重視でまとまった投資向け、金貨は少額で分散しやすくコレクション性もあるのが特徴。

さらに、保有中の保管方法や、売却時の査定条件によっても手元に残る金額に差がつくことがあるので要注意です。

この章では、**金貨と地金の違いを徹底比較しながら、初心者でも“損しない選び方と高く売るための工夫”**をわかりやすく解説していきます。

つまり、「買う時」だけでなく「売る時」のことまで考えるのが、金投資で成功するカギということですね!

6-1: 税制・プレミアム率が異なる理由を徹底解説

「同じ金なのに、なんで金貨の方が高いの?」と感じたことはありませんか?

実は、金貨と地金は“価格の付き方”も“税制”も違うんです。

📌 金貨と地金の違いとは?

- 金貨には「プレミアム(加工費)」が上乗せされている

- 地金は「金の純粋な価値」に近い価格で取引される

- 金貨は収集性があり、人気によって価値が変動することも

- 税制上は売却益に対する課税ルールが共通(譲渡所得)

ここが重要!

価格だけでなく「流動性」や「保有目的」まで考えて、税金やスプレッドも加味して選ぶことが大切なんです。

6-2: ウィーン金貨 vs メイプルリーフ比較ガイド

「どっちの金貨を買えばいい?」というのも、初心者に多い疑問です。

代表的な2種の金貨の違いを知っておくと、失敗しにくくなります!

📌 2つの金貨を比較すると…

- ウィーン金貨:オーストリア造幣局製、クラシックなデザインでヨーロッパで人気

- メイプルリーフ金貨:カナダ造幣局製、高い純度(99.99%)で日本でも流通多数

- メイプルリーフは偽造防止技術が進んでおり、信頼性が高い

- ウィーン金貨はヨーロッパ圏での再販やコレクション価値も狙える

ここが重要!

投資重視ならメイプル、コレクション性も重視するならウィーン。

目的に応じた選び方が高値売却の第一歩です!

6-3: 安全保管×査定で高値売却を実現するポイント

「せっかく買った金貨、どこに保管するのが安心?」

「売る時に損したくない!」そんな悩みは多いですよね。

📌 高値で売るための実践ポイント

- 傷や変色がない状態を保つことが大前提

- 自宅では防湿庫や金庫、長期保有なら貸金庫が安心

- 売却時は複数業者に査定を依頼するのが鉄則

- 査定時に証明書(インボイスやケース)があると評価UP

ここが重要!

保管状態と査定先の選び方次第で、売却価格に数万円の差が出ることも。

「買う時」だけでなく「売る時」も見越した準備をしておきましょう!

金投資リスク管理|為替ヘッジ&保管方法の最適解

「金は安全資産だからリスクがない」と思っていませんか?

実は、為替の変動や保管トラブル、さらには悪質業者の被害など、意外な落とし穴が存在するんです。

たとえば、ドル建てと円建てでは為替ヘッジの有無で価格差が発生することもあり、円安局面では含み益が大きく変動することも。

また、金の保管方法ひとつとっても、自宅保管・貸金庫・専門保管サービスではコストやリスクが全く違うため、慎重な選択が求められます。

この章では、金投資でよくある“見落としがちな3つのリスク”と、それに対するベストな対応策をわかりやすく解説します。

つまり、金を「安全に保つ工夫」ができてこそ、本当の安全資産になるということですね!

7-1: 為替ヘッジの有無が生むドル建て価格差リスク

「金はドル建て資産って聞くけど、為替リスクってどうなの?」と不安になりますよね。

日本円で金を買っている場合、為替相場の動きが利益を左右するんです。

📌 為替ヘッジの基本

- 金の国際価格はドル建てで決まっている

- 円安のときは国内金価格が割高になりやすい

- 為替ヘッジなし:為替リスクをそのまま受ける

- 為替ヘッジあり:リスクは抑えられるが、手数料がかかる

ここが重要!

円安時に利益を狙うなら「ヘッジなし」、**安定運用なら「ヘッジあり」**という選び方が大切なんです。

7-2: 自宅保管 vs 貸金庫 vs 専門サービスメリット比較

「金ってどこに保管するのが正解?」と悩むのも無理はありません。

実は、保管場所によってリスクとコストが大きく違うんです。

📌 各保管方法のメリット・デメリット

- 自宅保管:コストゼロだが盗難・火災リスクあり

- 貸金庫:高セキュリティ・月額1,000〜3,000円程度

- 専門保管サービス:保険付き&売却スムーズ。信頼性が高いがやや割高

ここが重要!

「安全性」「費用」「利便性」のバランスで選ぶことがポイント。

長期保有なら貸金庫や保管サービスの検討がおすすめです!

7-3: 詐欺業者を見抜く!信頼できる販売店の選定基準

「金投資で詐欺にあったらどうしよう…」と不安な方も多いはず。

残念ながら、実在する詐欺業者の被害も報告されています。

📌 販売店選びで気をつけるべきこと

- 金融庁登録のある業者かを確認

- 過去の評判・レビューをチェック

- 「今だけ」「必ず儲かる」といった過剰な勧誘は要注意

- 相場より極端に安い価格には裏がある可能性大

ここが重要!

「信頼できる販売店」を選ぶことが、金投資成功の土台です。

業者の信用度チェックを怠らないようにしましょう!

金価格を動かすマクロ要因を日々チェックする方法

「金の価格って何を見て動いてるの?」

そんな疑問を持つ方も多いですが、実は金相場は“金利・経済指標・為替・需要”といったマクロ要因に大きく影響されているんです。

たとえば、CPI(消費者物価指数)やFOMC(米連邦公開市場委員会)の発表によって利下げ観測が強まると、金に資金が流入しやすくなります。

さらに、中国やインドといった新興国の宝飾需要が伸びると、物理的な需要増が価格を押し上げる要因にも。

また、日本の投資家にとっては、円安・ドル高の進行が「国内金価格」を左右する重要な視点になります。

この章では、金相場に影響を与える経済指標や為替・需要動向を日常的にチェックする具体的な方法を解説していきます。

つまり、「チャートだけじゃ見えない金の本当の動き」をつかむには、マクロ指標の理解が欠かせないということですね!

8-1: CPI・FOMCなど金利指標と金相場の連動性

「CPI?FOMC?それって金とどう関係あるの?」

実は、金の価格は経済指標と密接にリンクしているんです。

📌 金価格と関係の深い指標

- CPI(消費者物価指数):インフレが進めば金の価値が上がりやすい

- FOMC(米連邦公開市場委員会):利上げ→金に不利、利下げ→金に有利

- 実質金利が低下する局面では金価格が上がりやすい傾向に

ここが重要!

金投資を成功させるには、経済ニュースや指標を「なんとなく」でなくチェックする習慣がカギです!

8-2: 中国&インド宝飾需要データで需要動向を読む

「金は世界中で買われてるって聞くけど、誰が買ってるの?」

実は、金の需要は“中国とインド”が圧倒的なんです。

📌 世界の金需要を動かす2大国

- 中国:中流層の拡大で宝飾品ニーズが上昇中

- インド:婚礼需要や伝統行事で金購入が文化に根付く

- 世界の金需要の約50%以上がこの2カ国に集中している

ここが重要!

中国・インドの需要動向(祝日・景気・規制)をチェックすることが、金相場の流れを読むヒントになります。

8-3: 円安×ドル高進行時の国内金価格変動メカニズム

「世界の金価格は変わってないのに、日本の金価格だけ上がるのはなぜ?」

その答えは、為替(円安・ドル高)にあります!

📌 為替が金価格に与える影響

- 金はドル建てで取引されている(日本円ではない)

- 円安が進むと、円換算での金価格が割高になる

- ドル高=金が高く見える → 日本での金価格が上昇

- 為替だけで数千円/グラムの差が出ることもある

ここが重要!

「円安局面=国内金価格が上がりやすい」ことを覚えておくだけでも、購入タイミングを見極めやすくなります。

今日から始める!ステップ別ゴールド投資実践ガイド

「金投資に興味はあるけど、何から始めたらいいか分からない…」

そんな初心者の方でも大丈夫です。今では1g単位・月1万円以下から始められる金投資の手段が充実しているんです!

たとえば、オンラインショップを使えばスマホから簡単に購入可能で、純金積立なら自動で“ほったらかし投資”も実現できます。

さらに、売却益が出たときの確定申告や税金対策も、知っておけば損をせずに運用可能です。

この章では、ゼロからでも始められる実践的なステップを、購入・積立・売却まで順を追って丁寧に解説していきます。

つまり、「金投資は難しい」ではなく、「やり方を知れば誰でも始められる」ということですね!

9-1: 1g単位で買えるオンラインショップ活用術

「金って何十万円も必要なんじゃ…?」

実は、最近は1g単位から買えるオンラインショップが増えてきてるんです!

📌 少額で始められるサイト例

- 田中貴金属、楽天市場、コインチェックなどで1g単位の購入が可能

- 価格はその日の地金価格+手数料(ショップごとに異なる)

- 初心者でもスマホ1つで気軽に始められる

ここが重要!

「まず1gから」が王道です。無理なく継続できる金投資の第一歩を、スマホで今すぐ踏み出せますよ!

9-2: 月1万円ほったらかし積立テンプレート公開

「忙しくて投資のことを毎日見てられない…」

そんな方には、自動で積み立てる“ほったらかし金投資”がおすすめです!

📌 積立テンプレート例(月1万円プラン)

- 1ヶ月あたり10,000円を自動引落(例:楽天証券や田中貴金属)

- 金額指定型なら金の価格に関係なく毎月積立可能

- 月々の平均取得価格が平準化され、価格変動リスクを分散できる

ここが重要!

毎月定額で買うだけなので、「買い時を迷わない」のが最大のメリット。

忙しい人ほど積立が向いています!

9-3: 売却益×譲渡所得税対策の確定申告ポイント

「金を売ったとき、税金ってどうなるの?」

意外と知られていないのが、金の売却益にも課税されるということです。

📌 金売却の税金ルール

- 売却益は「譲渡所得」に該当

- 保有期間が5年超なら税率は軽減(長期譲渡所得)

- 50万円までは特別控除があるため、売却時期を分けて節税可能

- 申告が必要なのは「利益が出たときのみ」

ここが重要!

売却タイミングと保有年数で税負担が変わるので、節税の計画を立てながら資産管理することが成功のカギです。

結論

金(ゴールド)は、有事に強い究極の実物資産として、今も昔も多くの投資家に選ばれています。

本記事では、金の安全資産としての特性から、他資産との比較、2025年に向けた価格動向、

さらには初心者向けの購入方法・リスク管理・チャート分析・確定申告までを総合的に解説しました。

つまり、金投資は「資産を守りながら育てる」ための戦略的な選択肢だということです。

少額からでも始められる投資手法が整っている今こそ、第一歩を踏み出す絶好のタイミング。

✅ 1gから買えるオンラインショップで気軽に始める

✅ 月1万円の積立で習慣化する

✅ リスクに備えて為替・保管・税金対策を押さえる

これらを実践すれば、“価格に振り回されない資産形成”が可能になります。

まずは、自分に合った投資スタイルを選び、今日から金のある資産ポートフォリオを組み立ててみましょう!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント