金価格は「有事の安全資産」として古くから注目され、インフレや金利動向、さらには中国やインドの需要によって大きく変動してきました。実は、過去30年を振り返るだけでも急騰や暴落のサイクルが何度もあり、投資判断のヒントが隠されています。

現在もドル金利や地政学リスク、各国中銀の金購入が相場を左右しており、「今後どこまで上がるのか?」という関心は高まる一方です。さらに、プラチナとの価格差やETF・積立などの投資手法の違いも、長期的な資産形成を考えるうえで見逃せません。

この記事では、金価格の歴史・今後の予想・チャート分析・投資方法まで徹底解説し、初心者でもわかりやすく整理しました。スマホからでも読みやすい構成なので、ぜひ最後までチェックして、あなたの資産形成に役立ててください。

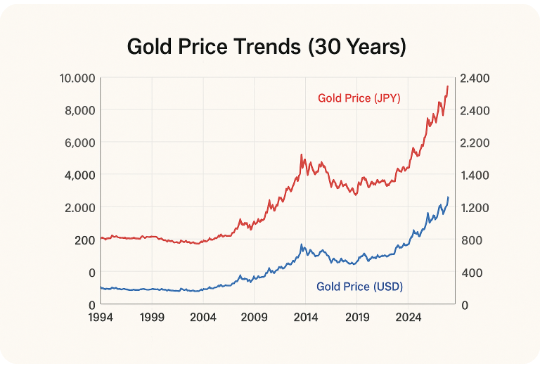

金価格の30年推移とは【長期チャート/価格推移/最高値】

金価格の推移を30年単位で振り返ると、世界経済や金融政策、そして地政学リスクの影響を色濃く受けていることが分かります。特にリーマンショックやコロナショック、ロシア・ウクライナ情勢といった局面では、投資家が「有事の安全資産」として金を買い進め、大きな価格上昇を見せました。

円建てとドル建てでのチャートを比較すると、為替変動の影響も見逃せません。ドルベースで横ばいの局面でも、円安進行によって国内の金価格は過去最高値を更新することがあるのです。

この章では、過去30年の金価格データや長期チャートの読み方、価格を動かした主な要因、そして投資戦略への示唆を分かりやすく解説します。長期的なサイクルを理解することで、今後の投資判断に大きなヒントを得られるでしょう。

1-1: 過去30年の金価格データとチャート(円建て・ドル建て・1g/1トロイオンス)

実は、金の価格は「円建て」と「ドル建て」で見方が大きく変わるんです。円建ては為替の影響を受けやすく、ドル建ては世界基準の相場を反映します。日本で投資するなら、どちらも確認するのが大事です。

📌 ポイントまとめ:

- 円建て:ドル円相場に左右される

- ドル建て:国際的な基準で価格推移を確認できる

- 単位:日本は「1g」、世界は「1トロイオンス(約31.1g)」

ここが重要!

投資判断をする際は、必ず 円とドル両方のチャートを確認 して、全体の動きを把握しましょう。

1-2: 金相場を動かした主因:インフレ/金融緩和/地政学/ドル指数/金利

金価格は「安全資産」と呼ばれるように、経済や世界情勢に敏感に反応します。特にインフレや金利動向は長期トレンドを左右する大きな要因です。

📌 価格変動の主因:

- インフレ:物価上昇で金需要が増える

- 金融緩和:低金利政策で金が買われやすい

- ドル指数:ドル高は金安に、ドル安は金高につながる

- 地政学リスク:戦争や危機で「有事の金」が注目される

ここが重要!

金は単なるコモディティではなく、世界経済の不安定さを映す鏡のような存在です。

1-3: 長期サイクルの要点:急騰・暴落・レンジの特徴と投資戦略への示唆

金価格にはサイクルがあり、急騰・暴落・横ばいを繰り返しています。このパターンを理解しておくと、投資戦略を立てやすくなります。

📌 長期サイクルの特徴:

- 急騰期:危機やインフレで資金が金に集中

- 暴落期:金融引き締めや金利上昇で売られる

- レンジ期:数年間は横ばい推移で安定

ここが重要!

感情に流されず、積立投資や長期視点での戦略を取ることで価格変動に強い投資が可能です。

2025年以降の金価格予想【今後/どこまで上がる/見通し】

2025年以降の金価格は「どこまで上がるのか?」という投資家の最大の関心事ですよね。実は、金相場は単純な需給だけでなく、米国の金利動向や世界的なインフレ率、為替市場のトレンドによって大きく左右されます。

アナリストや専門家の見通しでは、地政学リスクやドル安の可能性から「中長期的に金価格は高止まり、または上昇基調を維持する」と予測する声も増えています。特に中国・インドの宝飾需要や、各国中銀による外貨準備としての金購入が価格を下支えする要因とされています。

この章では、アナリストの予測レンジ、金価格に影響する主要要因、そして直近の市場動向をわかりやすく解説します。これを押さえておけば、2025年以降の金投資の判断材料をしっかり得られるでしょう。

2-1. アナリスト・専門家コンセンサスと価格レンジの想定

実は、多くの専門家が「金価格は今後も底堅く推移する」と見ています。2025年時点では、国際情勢や金融政策次第で大きく変動しますが、レンジを想定しておくことが大切です。

📌 想定レンジ(例):

- 強気派:1トロイオンス=2,500ドル前後まで上昇

- 中立派:2,000ドル〜2,300ドルで推移

- 弱気派:金利上昇により1,800ドル台へ調整

ここが重要!

専門家の予測はあくまでシナリオ。複数のレンジを前提に投資戦略を立てることがリスク分散につながります。

2-2. 影響要因:米金利/インフレ率/各国の外貨準備/中国・インドの金需要

金価格を予測する上で外せないのが、米国の金利とインフレ率です。さらに、中国・インドの需要や各国の中央銀行の外貨準備戦略も注目すべき要素です。

📌 主な影響要因:

- 米金利:上昇すると金は売られやすい

- インフレ率:高まると金需要が増える

- 各国中銀の外貨準備:ドル依存を減らすために金購入が進む

- 中国・インド:宝飾需要と投資需要の二面から相場を支える

ここが重要!

短期的には金利とインフレが主役ですが、長期的には新興国の需要と中銀の買い増しが大きな支えになります。

2-3. 足元の市場動向:先物ポジション・ETF残高・為替(ドル円)との関係

今の金相場を理解するには、投資家のポジションやETFの残高、そして為替動向をチェックすることが必須です。

📌 注目すべきデータ:

- 先物ポジション:投機的な買い越しが多いと調整リスクあり

- ETF残高:増加=機関投資家の買い需要が強い

- ドル円:円建て価格は為替に直結する

ここが重要!

「ドル建ての国際価格」と「円建ての国内価格」を両方チェックすることで、投資タイミングを見誤らないようにできます。

金価格のチャート分析【トレンド/サポレジ/テクニカル】

金価格の動きを正しく理解するためには、ニュースや予測だけでなく、チャート分析による客観的な視点が欠かせません。長期的なトレンドを掴むことで「買い場・売り場」を見極めるヒントになります。

過去10年・30年のチャートを振り返ると、金相場には共通するパターンがあります。急騰の後には必ず調整局面があり、一定の節目価格がサポートラインとして機能してきました。また、最高値更新の裏にはインフレや金利政策、地政学リスクなどの背景があることも見えてきます。

さらに実践的なテクニカル分析として、移動平均線やRSI、ボラティリティ指標を活用すれば、投資タイミングを判断する材料になります。この章では、金チャートの長期トレンドからテクニカル分析までを整理し、投資戦略に役立つ視点を解説します。

3-1. 10年/30年チャートから読む大局トレンドと節目価格

実は、金は10年単位で見ると「大きなトレンドの波」を描いています。節目価格を意識すると、今が上昇局面か調整局面か判断しやすくなります。

📌 過去の大局トレンド例:

- 2008年リーマンショック後:急騰トレンド

- 2011年:最高値更新後に調整

- 2020年:コロナ禍で再び最高値更新

ここが重要!

長期チャートから読み取れるのは「大きな方向性」。節目価格を意識して投資判断を行うことが大切です。

3-2. 重要な価格推移の背景:最高値更新局面と調整局面の共通点

最高値更新の背景には、必ず経済や地政学の不安要因があります。逆に調整局面では、金融政策や金利上昇がセットになりやすいです。

📌 共通パターン:

- 最高値更新局面:世界的な危機や金融緩和が背景

- 調整局面:景気回復や金利上昇で金売りが強まる

ここが重要!

短期のニュースに振り回されず、過去のパターンを参考に落ち着いて判断することが投資成功の秘訣です。

3-3. 実践:移動平均/RSI/ボラティリティを使った売買タイミングの見方

テクニカル指標を使うと、売買のタイミングを可視化できます。特に移動平均線やRSIは初心者でも分かりやすいツールです。

📌 基本的な使い方:

- 移動平均線:短期線が長期線を上抜け=買いサイン

- RSI:70以上=買われすぎ、30以下=売られすぎ

- ボラティリティ:変動幅が大きいときはポジション縮小

ここが重要!

テクニカル分析は万能ではありませんが、感情に左右されない売買判断の補助ツールとして非常に有効です。

今日の金相場と買取価格【リアルタイム/店頭/ネット比較】

金を売却したり購入したりする際に気になるのが、**「今日の金相場」や「買取価格」**ですよね。相場は日々変動しており、円相場・ドル相場、さらには1gあたりの価格をチェックすることが大切です。特に2025年現在はインフレや金利動向、為替の影響を強く受けやすく、リアルタイムの価格把握が損益を左右します。

また、店頭とネットでの買取価格を比較すると、手数料やスプレッドの差、24Kや18Kといった刻印ごとの基準が明確に現れます。同じ地金でも業者によって査定額が異なるため、複数比較は必須です。

さらに地金やスクラップを売る場合は、目減りや査定基準、隠れた手数料にも注意が必要です。実際の手取り額が想定より少なくなるケースもあるため、最新相場と合わせて信頼できる業者選びを意識することが重要です。

4-1. 今日の相場確認:リアルタイムレート(円/ドル)と1gの参考価格

実は、金の国際価格はドル建てで決まります。そのため、円建てでの価格は「ドル円の為替レート」に大きく左右されるんです。

📌 確認すべきポイント:

- 国際価格(1トロイオンスあたりのドル建て)

- 為替レート(ドル円)

- 国内価格(1gあたりの円建て参考値)

ここが重要!

「ドル建て」と「円建て」を両方見ておくことで、為替変動リスクも含めた投資判断が可能になります。

4-2. 店頭とネットの買取価格比較:手数料/スプレッド/刻印(24K・18K)

同じ金でも、売る場所によって価格が変わるって知っていましたか? 店頭買取とネット買取では、手数料やスプレッドに差があります。

📌 比較ポイント:

- 店頭買取:その場で現金化できる安心感

- ネット買取:スプレッドが小さく高値で売れることが多い

- 刻印の違い:24K(純金)と18Kでは大きく価格が異なる

ここが重要!

一番高く売りたいなら、複数業者の価格を比較してから決めることが鉄則です。

4-3. 地金・スクラップの注意点:査定基準/目減り/買取手数料の落とし穴

指輪やネックレスなどの「スクラップ金」は、純金の地金とは査定基準が違います。そのため、実際の買取額が思ったより低いケースも。

📌 注意点:

- スクラップは重量と純度(K18/K14など)で査定

- 溶解ロスや手数料が差し引かれる場合あり

- 一部業者では「目減り」を理由に相場より安くされることも

ここが重要!

スクラップは純金より条件が厳しいので、信頼できる業者を選ぶことで損を防げます。

金とプラチナの関係【相関/価格差/用途】

投資を考えるときに「金とプラチナ、どちらが有利なの?」と疑問に思う方も多いですよね。実は両者は似ているようで大きな違いがあり、価格の推移や需要構造が異なるため、投資戦略も変わってきます。

金は「安全資産」として世界的に認知され、インフレや地政学リスクの際に買われやすい特徴があります。一方プラチナは、自動車の排ガス浄化装置や産業用途で需要が大きく、景気や工業需要に左右されやすい資産です。

過去の長期推移を見ると、かつてはプラチナが金より高い価格を維持していましたが、近年は「プラチナディスカウント」と呼ばれる現象が続いています。供給量の変化や需要のシフトにより、価格差が投資判断の材料になることも多いです。

つまり、両者の違いを理解し、ポートフォリオに分散して組み込むことでリスクを抑えた資産運用が可能になるということですね。

5-1. 金価格とプラチナ価格の長期推移と価格差(プラチナディスカウント)

昔はプラチナの方が金より高い時期が多かったのですが、最近は逆転しているのをご存知ですか?

📌 ポイント:

- 2000年代までは「プラチナ>金」が常識

- 2015年以降は「プラチナ<金」が定着(プラチナディスカウント)

- 背景には自動車需要の変化や投資マネーの流入差がある

ここが重要!

長期的に見ると、金とプラチナの価格差は投資のサインになる場合があります。

5-2. 投資先としての違い:安全資産の金/工業需要のプラチナ

金とプラチナは「性格の違う投資先」として捉えると分かりやすいです。

📌 投資先の特徴:

- 金:インフレや有事に強い「安全資産」

- プラチナ:自動車触媒や工業需要に依存する「景気敏感資産」

ここが重要!

金は守り、プラチナは攻め。両者を組み合わせることでリスク分散が可能です。

5-3. 需要・供給・採掘量が及ぼす影響とポートフォリオ分散効果

金とプラチナの価格は、需要と供給のバランスでも動きます。特にプラチナは南アフリカの供給依存度が高いのが特徴です。

📌 注目ポイント:

- 金:世界中で安定的に需要がある(投資+宝飾品)

- プラチナ:供給が南アフリカに集中=リスク要因

- 両者をポートフォリオに組み込むとリスク分散になる

ここが重要!

「金は安定、プラチナは変動」。組み合わせ投資でリスクヘッジするのがおすすめです。

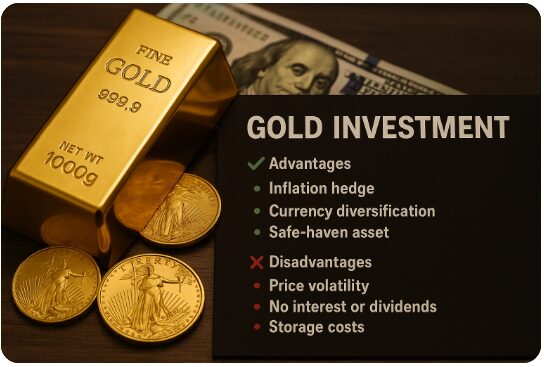

金投資のメリット・デメリット【安全資産/変動/分散】

「金投資って安全資産って聞くけど、実際どうなの?」と気になる方も多いですよね。実は、金はインフレや金融不安の時に強さを発揮する一方で、価格変動リスクや保管コストなどのデメリットもあるんです。

金投資のメリットとして代表的なのは、インフレヘッジや通貨分散効果、そして有事の資産保全です。ドルや株が下落した際に資金が流入しやすいため、長期的な分散投資の一角として魅力があります。

ただし、利息や配当がつかない資産であるため、運用効率だけを見ると株や債券に劣る側面も。さらに、現物を購入する場合は保管・手数料の負担も考慮が必要です。

つまり、金投資はメリットとデメリットを理解した上で、積立やETFなど自分に合ったスタイルを選ぶことが成功のカギになるということですね。

6-1. メリット:インフレヘッジ/通貨分散/有事の資産保全

実は、金はインフレや通貨の価値下落に強い資産なんです。

📌 主なメリット:

- インフレが進んでも価値が下がりにくい

- ドル・円など通貨のリスクを分散できる

- 戦争や金融危機のときに「有事の金」として需要が高まる

ここが重要!

金は「資産を守る役割」が強く、長期投資や分散投資の軸に適しています。

6-2. デメリット:価格変動リスク/保管・手数料/利息がつかない

一方で金にはデメリットもあります。値上がりだけを期待して買うのはリスクが高いです。

📌 注意点:

- 金価格も短期的には大きく変動する

- 地金やコインは保管コストや手数料がかかる

- 株や債券と違い、利息や配当は得られない

ここが重要!

金は「増やす資産」ではなく、守る資産として位置づけることが大切です。

6-3. 初心者向けの始め方:積立/ETF/先物/投資信託の基礎

初めて金投資をするなら、少額から分散して始めるのが安心です。

📌 主な方法:

- 積立投資:毎月定額でコツコツ買う

- ETF:証券口座で売買可能、流動性が高い

- 投資信託:専門家に運用を任せられる

- 先物取引:上級者向け、レバレッジあり

ここが重要!

初心者はまず積立やETFで慣れてから、投資信託や先物に広げるのがおすすめです。

金価格に影響を与える要因【世界情勢/金利/中国需要】

金価格は「世界の動き」に大きく左右される資産なんです。例えば戦争や金融不安が起きると、投資家がリスク回避のために金へ資金を移すため、「有事の金」 と呼ばれるほど強い資産防衛の役割を果たします。

さらに、**金利や為替(特にドル)**との関係も重要です。金利が上昇すると金を保有する機会コストが高まり価格が下がりやすく、逆に低金利局面では資金が金に流れ込みやすくなります。ドル高・ドル安の動きも金相場に直結するポイントです。

また、中国やインドの宝飾需要や各国中央銀行の金購入動向も無視できません。特に近年は新興国が外貨準備として金を積極的に買い増しており、価格の下支え要因になっています。

つまり、金相場を読むには「世界情勢+金利+新興国需要」という3つの軸を押さえることが欠かせないということですね。

7-1. 世界情勢・地政学リスクと「有事の金」への資金流入

戦争や経済危機のニュースが流れると、投資マネーは金に集中します。

📌 影響の例:

- 中東やウクライナ情勢 → 金買いが進む

- 金融危機 → 株売り・金買いが加速

- 世界的不安定局面 → 「資金の避難先」として金が選ばれる

ここが重要!

「不安が高まる=金高騰」という流れを理解しておくと投資判断に役立ちます。

7-2. 金利上昇・ドル高と金価格の逆相関メカニズム

金は利息を生まないため、金利が上がると不利になります。

📌 ポイント:

- 米金利が上がる → 債券が有利 → 金が売られる傾向

- ドル高になる → 円建て金価格にプラス要因

- 金とドルは「逆相関」で動きやすい

ここが重要!

「金利とドルの動き」を見るだけでも、金相場の方向性を予測できます。

7-3. 中国/インドの宝飾・投資需要、各国中銀の金購入動向

実は、金の需要は投資家だけでなく国や消費者の動きでも変わります。

📌 需要の主な要因:

- 中国・インド:宝飾需要+投資需要が世界の半分以上

- 中央銀行:外貨準備として金を買い増しする動き

- 経済成長期の国 → 金需要が拡大しやすい

ここが重要!

個人投資家だけでなく、国や巨大市場の動向を読むことが金投資成功のカギになります。

実際の投資方法【地金/コイン/ETF/先物/積立】

金投資と一口にいっても、地金・コイン・ETF・先物・積立など選択肢はさまざまです。それぞれに特徴やリスク、コストの違いがあるため、自分の投資スタイルに合わせて選ぶことが重要なんです。

例えば、**地金やコインは「現物を持つ安心感」**があり、資産保全に向いていますが、保管場所や売却時の手数料に注意が必要です。一方で、ETFや投資信託は少額から始められるため初心者にも人気で、積立を使えば長期的な資産形成に役立ちます。

さらに、**販売店の信頼性やスプレッド(売買差)**も大事なチェックポイント。実際に投資を始める前に基礎知識を押さえておけば、余計なコストを減らして効率的に運用できます。

つまり、金投資は「どの方法を選ぶか」で結果が大きく変わるということですね!

8-1. 地金・コイン・ETFの違い:現物購入/売却/保管/税制の基礎

実は、金投資は「現物」と「金融商品」で特徴が大きく異なります。

📌 違いまとめ:

- 地金(インゴット):現物を保有、信頼感◎だが保管コストあり

- 金貨・コイン:コレクション要素も強く、小口で買いやすい

- ETF(上場投資信託):証券口座で売買でき、流動性が高い

- 税制面:売却益は譲渡所得扱い、保有方法で課税の仕組みが異なる

ここが重要!

「現物は保管コスト、ETFは手軽さ」という特徴を理解し、自分の投資スタイルに合った方法を選ぶのがポイントです。

8-2. 安全に投資するポイント:信頼できる販売店/手数料/スプレッド

金投資で失敗しないためには、購入先の選び方が非常に重要です。

📌 チェックすべき点:

- 公的認定を受けた信頼できる販売店かどうか

- 手数料やスプレッドが明示されているか

- コインや地金にしっかり**刻印(24K・18Kなど)**があるか

ここが重要!

金は世界共通の価値がある資産ですが、購入先を誤ると思わぬコストや偽物リスクにつながります。

8-3. コストを抑える取引:ネット証券の金ETF/投資信託/積立の活用

実は、少額から始めたい人には「ネット証券での積立」や「ETF」が最適なんです。

📌 コストを抑える方法:

- ネット証券での金ETF → 売買手数料が安く流動性も高い

- 投資信託 → 少額から積立可能、分散効果も得られる

- 定額積立 → 毎月コツコツ買うことでリスク分散(ドルコスト平均法)

ここが重要!

金投資は「一度に大金を投じる」よりも、積立やETFでコストを抑えながら長期保有するのが効率的です。

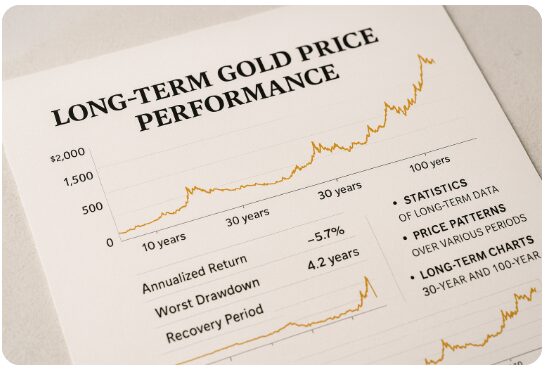

金価格の履歴と統計データ【長期データ/戦略/ヒストリカル】

金価格の推移を正しく理解するには、長期データや統計的な分析が欠かせません。短期の値動きに一喜一憂するよりも、30年・100年といったスパンでの履歴を把握することで、投資判断の精度がぐっと高まります。

例えば、年次ごとのリターンや下落幅、回復期間を知ると「どの程度のリスクを取れるのか」が見えてきます。また、価格変動のパターンを分析すれば、ドルコスト平均法やリバランス戦略をどう活用すべきかが具体的にイメージできます。

さらに、10年・30年・100年といった歴史的な金価格チャートは、インフレ局面や景気後退時の金の動きを振り返るうえで役立ちます。

つまり、金投資で成功するには「統計データをどう読むか」がカギになるということですね!

9-1. 30年の統計の読み解き方:年次リターン/下落幅/回復期間

金は30年単位で見ると、安定と変動が共存する資産です。

📌 統計で見える特徴:

- 年によっては大幅なプラスリターンを記録

- 下落局面もあるが「回復期間」が比較的短い

- 長期では「右肩上がりのトレンド」を維持

ここが重要!

短期の値動きに一喜一憂せず、長期トレンドを理解することが投資成功のカギです。

9-2. パターン分析に基づく戦略:ドルコスト平均法/リバランス

過去データを参考にすると、効果的な投資戦略が見えてきます。

📌 活用できる戦略:

- ドルコスト平均法:一定額を定期的に投資し、平均取得単価を下げる

- リバランス:株や債券と組み合わせ、金の比率を定期的に調整する

- 不況期には金の比率を高め、回復期には株にシフトする戦略も有効

ここが重要!

データを活かした戦略は、感情に左右されない安定投資を実現します。

9-3. 歴史的な価格変動チャート集:10年/30年/100年グラフの活用

実は、金の「歴史的なチャート」を見ると、未来の投資判断の参考になります。

📌 活用方法:

- 10年チャート → 中期的なトレンドを確認

- 30年チャート → 大きなサイクルを把握

- 100年チャート → インフレや世界情勢の影響を学べる

ここが重要!

チャートは単なる数字の羅列ではなく、投資戦略を立てるための地図になります。

結論

金価格は過去30年の推移を見ても、インフレや金利、世界情勢に大きく左右される資産であり、2025年以降もその傾向は変わりません。長期チャートを分析すると「急騰・調整・レンジ」というサイクルが繰り返されており、投資においては歴史的なデータを活用することが重要です。

また、米金利やドル円の動向、中国やインドの需要といった要因を把握することで、今後の金価格をより現実的に予想できます。短期的な変動に惑わされず、ドルコスト平均法や分散投資を組み合わせれば、安定的な資産形成が可能です。

投資方法も、地金やコインなどの現物だけでなく、ETFや積立投資を利用すれば少額から始められ、初心者でも無理なく取り組めます。安全に取引するためには、信頼できる販売店やネット証券を選ぶことが大切です。

つまり、金投資は「安全資産」としての特性を持ちながらも、戦略と工夫次第で将来のリターンを高められる選択肢なんですね。まずは小額の積立やETFから行動を始め、あなたの資産ポートフォリオに金を組み入れてみましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント