老後を快適に過ごすために欠かせないのが「シニアの断捨離・生前整理」です。

実は、片付けを始めるタイミングが遅れると、生活スペースが狭くなり転倒リスクや探し物のストレスが増えるだけでなく、介護や相続の場面で家族に大きな負担を残してしまうんです。

そこで注目されているのが、生前整理や老前整理としての断捨離。

不用品を減らし、収納を工夫することで、生活動線がスッキリし掃除や家事の負担も軽減。さらに「必要な物だけに囲まれる安心感」や「気持ちの整理」にもつながります。

本記事では、シニアが無理なく始められる断捨離の基本ステップ、家族と協力する方法、バリアフリー収納術、思い出品との向き合い方までを徹底解説。

スマホ1つで今日から実践できるコツをまとめましたので、老後の暮らしを快適に整えたい方はぜひ参考にしてください。

なぜ「シニアの断捨離」が重要?老後の安心・安全・節約に直結

「断捨離は若い人がやるもの」と思っていませんか?

実は、シニア世代こそ断捨離を進めるべきなんです。年齢を重ねると物が増え、動線が狭くなり、転倒や事故のリスクが高まります。また、探し物に時間を取られたり、冷暖房効率が落ちたりと、暮らしの快適さや家計にも影響してしまいます。

一方で、老前整理としての断捨離を早めに始めれば、介護や医療が必要になった時の負担を大きく減らせます。さらに、死後整理を遺族に任せてしまうと相続トラブルや片付け問題につながりやすいため、事前に整えておくことが安心につながります。

つまり、断捨離は「節約・安全・安心」の3つを一度に叶える習慣。

この記事では、シニアが取り組む断捨離の効果や進め方をわかりやすく解説します。

1-1: 断捨離の基本と老後の暮らしへの効用(転倒予防・時短・省エネ)

実は、シニア世代にとって断捨離は「安全で快適な暮らし」への第一歩なんです。モノが多いと転倒リスクが増えたり、探し物で余計な時間を使ってしまったりします。断捨離を進めることで、生活の質そのものが大きく改善します!

断捨離がもたらす効用:

- 転倒予防:通路が広がり、事故を防止

- 時短効果:探し物ゼロで日々のストレス減

- 省エネ:必要な物だけで電気・ガス代も節約

ここが重要!

断捨離は「整理整頓」だけでなく、健康・安全・節約の3つの効果を同時に得られる実用的なライフ戦略なんです。

1-2: シニアが始めるメリット:医療・介護前の「老前整理」で負担軽減

介護や入院が始まってから片付けるのは大変ですよね?だからこそ、元気なうちに「老前整理」をしておくのが安心につながります。

老前整理のメリット:

- 本人の判断で片付けられる

- 介護ベッドや福祉用具を置くスペース確保

- 家族の片付け負担を軽減できる

ここが重要!

老前整理をすることで「自分の意思を反映させた住環境」がつくれ、将来の医療・介護の準備がスムーズになります。

1-3: 遅れた死後整理が招く相続・片付け問題と事前対策

亡くなった後に大量の荷物が残っていると、家族に大きな負担をかけてしまいます。相続の手続きと同時に片付けをするのは本当に大変なんです。

事前にできる対策:

- 財産・書類をまとめて保管する

- 不用品は寄付や売却で処分

- 思い出品は撮影してデータ化

ここが重要!

断捨離は「自分のため」だけでなく「家族への思いやり」にも直結します。死後整理のトラブルを防ぐために、早めの準備が安心です。

スムーズに進む断捨離の基本ステップ【今日から始める】

「断捨離を始めたいけど、どこから手をつければいいの?」と迷う方は多いですよね。実は、断捨離は一気に進めるよりも、小さなステップで習慣化することが成功のカギなんです。特にシニア世代の場合、体力や集中力を考えても、無理のないペースが長続きにつながります。

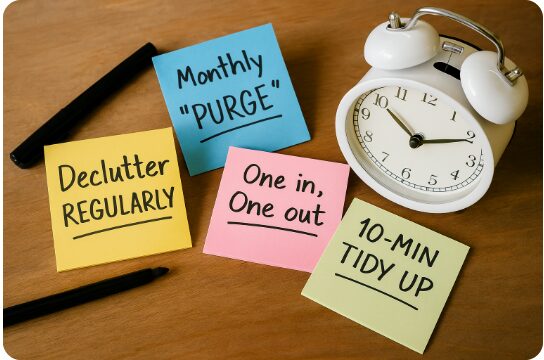

そこで有効なのが、30分×1エリア方式で進める分割作業法。さらに、「使用頻度」「代替可能性」「思い入れ」の3軸を基準にすれば、捨てる・残すの判断がスムーズになります。

また、残すか迷った物も「使う・保留・寄付・売却・廃棄」の5分類に分けることで整理が一気に進み、片付けの停滞を防げます。つまり、断捨離をストレスなく進めるには、仕組み化されたステップと判断基準が不可欠なんです。

2-1: 小さく始める手順:30分×1エリアの分割作業法

実は、断捨離を始めるときに「家全体を片付けよう」と思うと挫折しやすいんです。そこで効果的なのが、30分だけ・1エリアだけに集中する分割作業法です。

ステップ例:

- 1回30分と時間を決める

- 引き出し1つ・棚の一段だけを対象にする

- 作業後は必ず小さな達成感を味わう

ここが重要!

無理なく進めるためには「小さく区切って積み重ねる」ことが継続のカギです。

2-2: 迷った時の判断基準「使用頻度・代替可・思い入れ」の3軸

捨てるかどうか迷うモノってありますよね?そんな時は3つの基準で考えるとスムーズです。

判断の3軸:

- 使用頻度:1年使っていないものは手放す候補

- 代替可:同じ機能を持つものがあるなら不要

- 思い入れ:強い思い出があるかどうかで優先度を判断

ここが重要!

「なんとなく取っておく」をやめ、基準を明確にすることで決断力がぐっと上がります。

2-3: 必要/不要の見極め方:5分類(使う/保留/寄付/売却/廃棄)

いきなり「捨てるか残すか」だけで判断すると迷いが増えます。5つに分類する方法なら、気持ちが楽になります。

5分類の方法:

- 使う:すぐ生活で使うもの

- 保留:まだ迷うものは一時箱へ

- 寄付:誰かに役立ててもらえるもの

- 売却:リユースでお金に換えられるもの

- 廃棄:壊れて使えないもの

ここが重要!

「迷ったら保留」「使わないなら手放す」というルールで、断捨離が加速します。

家族と協力して進める断捨離【実家の片付け・親の家】

「実家の片付け」や「親の家の断捨離」は、多くの家庭で避けて通れないテーマです。ですが、いざ取り組もうとすると、親との価値観の違いや感情のぶつかり合いでスムーズに進まないことも少なくありません。特に思い出の品や長年大切にしてきた物については、本人の気持ちを尊重しながら進めることが重要です。

そのためには、否定せずに寄り添う姿勢や、写真を活用して「残す・手放す」の合意形成をする工夫が有効です。また、作業を一人で抱え込むのではなく、家族間で役割を分担し、記録や期限を明確にして進めるとすれ違いを防げます。

さらに、片付けをきっかけに「家族のルール作り」や「計画表の共有」を行えば、単なる整理整頓を超えて家族全体の意識改革にもつながります。つまり、実家の片付けは「ものを減らす作業」ではなく、家族の未来を整えるプロセスなんです。

3-1: 親の片付けを手伝うコツ:否定しない・写真で合意形成

親世代のモノには思い入れが強いものが多いですよね。強引に処分しようとすると衝突の原因になります。

片付けサポートのコツ:

- 否定せず共感する姿勢を大切にする

- 処分前に写真を撮って残す

- 思い出を共有しながら一緒に判断

ここが重要!

「捨てる」ではなく「思い出を残す」という視点で合意を取るのが円滑に進めるポイントです。

3-2: すれ違いを防ぐコミュニケーション術(記録・期限・役割分担)

家族で片付けを進めると、意見が食い違うことがあります。そこで大切なのが「見える化」と「分担」です。

実践のコツ:

- 記録:何をどう処分したかをメモや写真で残す

- 期限:作業日や完了予定を決める

- 役割分担:仕分け・処分・運搬などを割り振る

ここが重要!

話し合いよりも「仕組みづくり」でスムーズに進めるのが家族断捨離の成功の秘訣です。

3-3: 共同片付けで家族の意識を変えるルール作りと計画表

断捨離を家族で取り組むことで、モノの持ち方や暮らし方への意識が変わります。長く続けるためにはルールと計画表が有効です。

ルール例:

- 週1回は一緒に作業する時間を確保

- 残す基準を共有しておく

- 計画表を作って進捗を見える化

ここが重要!

「家族全員で取り組むルール」を決めることで、断捨離が一時的ではなく習慣として定着します。

空間を有効活用する収納術【バリアフリー×取り出しやすさ】

シニア世代の暮らしにおいて「収納術」は、ただモノを収めるだけでなく、安全性・快適性・取り出しやすさを兼ね備えることが大切です。特にバリアフリーを意識した空間づくりは、転倒リスクを減らし、日常動作をスムーズにします。

例えば、クローゼットや引き出しを上・中・下でゾーニングして使用頻度に合わせて配置するだけで、探し物のストレスを大幅に軽減できます。さらにラベリングを組み合わせれば、家族も一目で場所がわかり、共同生活でも便利です。

また、収納スペースは「詰め込む」のではなく、浅め収納・高さ統一・ワンアクション化を意識することで、無理なく使える環境になります。そして何より重要なのは、ミニマリスト思考を取り入れ、入れる前に減らす習慣を仕組み化すること。

つまり、収納の工夫次第で家はスッキリ片付き、シニアの生活はより安全で快適になるということですね。

4-1: クローゼット・引き出し整理:上中下のゾーニングとラベリング

実は、収納の使いにくさは「配置のルール」がないことが原因なんです。クローゼットや引き出しは「上・中・下」に分けてゾーニングすると格段に使いやすくなります。

整理のコツ:

- 上段:季節外の衣類や軽い物

- 中段:毎日使う衣類や小物

- 下段:重い物や頻度の低いアイテム

- ラベリング:誰でも見て分かるようにする

ここが重要!

ゾーニングとラベルで「探す手間」をなくし、使いやすさと安全性を両立できます。

4-2: 収納スペース最大化:浅め収納・高さ統一・ワンアクション化

収納スペースを増やさなくても、工夫次第で使える容量は大幅にアップします。特に高齢期は「取り出しやすさ」がポイントです。

工夫のポイント:

- 浅め収納:奥行きの浅いケースで取り出しやすくする

- 高さ統一:ボックスを揃えて見た目もスッキリ

- ワンアクション化:開ける・取る・閉めるを1回で完結

ここが重要!

「収納を増やす」より「出し入れを楽にする」視点で改善すると、長く快適に暮らせます。

4-3: ミニマリスト思考で「入れる前に減らす」仕組み化

収納をいくら整えても、モノが増え続ければすぐにいっぱいになります。だからこそ「入れる前に減らす」仕組みが大切です。

仕組み化の例:

- 1イン1アウト:新しい物を入れたら1つ手放す

- 定期的な点検:季節ごとに収納をチェック

- 買う前に確認:本当に必要かどうか3回考える

ここが重要!

「収納力」よりも「モノを増やさない仕組み」が、シニアの快適な暮らしを守る秘訣です。

思い出と上手に向き合う整理のコツ【写真・手紙・記念品】

断捨離や生前整理で最も悩ましいのが、**思い出の品(写真・手紙・記念品)**の扱いです。捨てにくい一方で、保管しすぎると場所を取り、管理が負担になることもありますよね。実は、こうした思い出品も工夫次第で「心を残しつつ、暮らしを軽くする整理」が可能なんです。

例えば、代表一点主義を取り入れれば、思い出の中から特に大切なものだけを残すことができます。また、「見返す導線」を意識して整理すれば、残したものをいつでも気軽に楽しめ、しまい込んで忘れることもなくなります。

さらに、デジタル技術を活用して撮影→共有→寄付・リユースへとつなげれば、思い出を家族で共有しつつ物理的な量を減らせるのもメリット。写真やアルバム、さらにはデジタル遺品も整理・バックアップしておけば、安心して次世代へつなげられます。

つまり、思い出を整理することは「過去を大切にしながら未来を軽くする」第一歩なんですね。

5-1: 思い出品の選別法:代表一点主義と「見返す導線」の設計

思い出のモノは捨てにくいですよね。でも全部残すと収納があふれてしまいます。効果的なのは「代表一点主義」です。

整理の工夫:

- 代表一点を選び、残りは写真で記録

- 見返す導線を作り、アルバムやボックスを決める

- 「すぐ取り出せる場所」にまとめる

ここが重要!

思い出は「数」より「質」。残す物を絞ることで、大切さが一層際立ちます。

5-2: 後悔しない処分:撮影→共有→寄付・リユースの三段活用

処分する時に迷うのは「後で後悔しないかどうか」です。そんな時は、手放す前に記録や共有をしておくと安心です。

三段活用の流れ:

- 撮影してデータに残す

- 家族と共有して思い出を分かち合う

- 寄付やリユースで次の人に役立ててもらう

ここが重要!

「処分=失う」ではなく「形を変えて残す」と考えることで、気持ちよく手放せます。

5-3: 写真・アルバム・デジタル遺品の整理・バックアップ術

写真やデジタルデータは増え続けやすい代表例です。放置すると探すのが大変になるので、今のうちに整理しておきましょう。

整理と保存の方法:

- アルバムを厳選して残す

- デジタル化してクラウドに保存

- バックアップを外付けHDDやUSBに確保

ここが重要!

写真やデジタル遺品は「残す量」と「保存先」を決めることで、家族にとっても分かりやすく安全に管理できます。

断捨離後に手に入る快適な暮らし

断捨離を終えると、多くの人が感じるのが暮らしの快適さです。部屋が片付くだけでなく、掃除が驚くほどラクになり、探し物のストレスからも解放されます。つまり、モノを減らすことは単なる収納術ではなく、生活全体の質(QOL)を底上げする大きな効果があるんですね。

例えば、動線を意識して家具や物の配置を最適化すれば、掃除の手間も減り、毎日の行動がスムーズになります。また、スッキリとした空間は心のゆとりにつながり、睡眠の質や健康改善にも好影響を与えることがわかっています。

さらにシニア世代にとっては、将来の見守りや在宅介護に備えた住まいづくりにも直結。安全な家具配置や転倒予防の工夫を取り入れることで、安心して暮らせる環境を整えることができます。

つまり、断捨離後に訪れるのは「片付いた部屋」ではなく、快適で安心なライフスタイルそのものなんです。

6-1: 掃除がラク&探し物ゼロへ:動線最適化と時短の実感

断捨離を進めると「掃除がラクになった!」と感じる人は多いです。モノが少ないとホコリもたまりにくく、片付け時間も短縮できます。

実感できる効果:

- 動線がシンプルになり、掃除機やモップをかけやすい

- 探し物が減るのでイライラ解消

- 時短家事で余裕のある暮らしに

ここが重要!

断捨離は掃除や家事の負担を減らし、毎日の暮らしを軽やかにします。

6-2: QOL向上:精神的ゆとり・睡眠の質・健康への好循環

モノが減ると「心の余裕」が生まれます。視覚的なストレスが減ることで、精神面・健康面にプラスの影響が出るのです。

暮らしの変化:

- 精神的なゆとりが生まれる

- 睡眠の質が改善しやすい

- 生活リズムが整い、健康習慣が定着

ここが重要!

断捨離はモノを減らすだけでなく、生活の質(QOL)を根本から底上げしてくれます。

6-3: 見守り・在宅介護に備える家具配置と動線の見直し

シニア世代にとって「安心して暮らせる空間づくり」は欠かせません。家具の配置や通路を整えることで、将来の介護や見守りにも対応できます。

見直すポイント:

- 通路を広く確保して転倒防止

- 家具の高さを揃えることで安全性UP

- 介護ベッドや車いす対応を意識した動線設計

ここが重要!

断捨離は将来の在宅介護や見守り体制を考えた「住まいの準備」にもつながります。

断捨離に役立つアイテム&サービスの選び方

断捨離を成功させるためには、正しいアイテムやサービスを選ぶことが大きなポイントになります。ただ「捨てる・残す」だけでなく、収納の工夫やリユースの活用を組み合わせることで、片付けがスムーズに進み、効果を長続きさせることができるんです。

例えば、透明ボックスや仕切りを使えば中身が一目でわかり、滑り止めで安全性もアップします。また、使わなくなったモノはフリマアプリで売却、寄付や自治体の回収を利用すれば、無駄なく循環させられます。

さらに、捨てるべき物リストの基準を持つことで迷いが減り、片付けのスピードも向上。重複している物や壊れた物、経年劣化した日用品は「手放すサイン」として判断しやすくなります。

つまり、便利なグッズとサービスを上手に取り入れることで、断捨離は「負担の作業」から「快適な習慣」へと変わるんですね。

7-1: 収納グッズ活用:透明ボックス・仕切り・滑り止めで安全性UP

断捨離後の収納は「見やすく・取り出しやすく」が基本です。100均やホームセンターで手に入るグッズを活用しましょう。

便利なアイテム例:

- 透明ボックス:中身が一目でわかる

- 仕切りグッズ:引き出し内を整頓できる

- 滑り止めマット:落下や転倒防止に役立つ

ここが重要!

収納グッズは「安全性と利便性」を両立させるために活用しましょう。

7-2: リユース/買取/回収の使い分け:フリマ・自治体・専門業者

手放すモノは「どこに出すか」で効率が変わります。状態に合わせてリユース・買取・回収を上手に使い分けましょう。

使い分けの例:

- フリマアプリ:状態の良い服や小物

- リサイクル業者:家電や家具

- 自治体の回収:粗大ゴミや危険物

ここが重要!

モノに合わせて処分ルートを選ぶことで、効率よく・環境にも優しい断捨離が可能です。

7-3: 捨てるべき物リストの基準(重複・破損・経年劣化・危険物)

「何を捨てるべきか分からない」と迷う人は多いです。そんな時は明確な基準を持つと判断しやすくなります。

捨てるべき物の基準:

- 重複している物(同じ用途の物が複数)

- 破損・欠けがある物

- 経年劣化で危険な物(古い電化製品など)

- 使っていない物(1年以上出番がない物)

ここが重要!

「基準」を決めることで迷いが減り、スムーズに手放せます。

継続できる断捨離の習慣化【年間スケジュール】

断捨離は一度やって終わりではなく、習慣として続けることが大切です。特にシニア世代や家族と暮らす方にとって、生活の変化に合わせて定期的に見直す仕組みを作ると、安心で快適な住環境を維持できます。

例えば、月に一度の「手放しデー」を設ければ、モノがたまる前にリセット可能。季節の変わり目に衣類や家電を見直せば、不要品を効率よく整理できます。

また、1イン1アウトのルールや「10分だけ片付け」のような小さな合図を作ることで、無理なく継続できるのもポイントです。転居・介護・相続といった人生の節目ごとに断捨離を行えば、家族への負担を軽減し、将来のトラブル回避にもつながります。

つまり、断捨離を「特別なイベント」ではなく「日常のサイクル」として組み込むことが、成功の秘訣なんです。

8-1: 月1の「手放しデー」と季節ごとの見直しサイクル

断捨離は「一度やって終わり」ではなく、定期的に続けることが大切です。月1回の「手放しデー」を設定すれば、モノがたまる前に整理できます。

続けるコツ:

- 毎月1日は「手放しデー」と決める

- 季節の変わり目に衣替えと一緒に整理

- 年末年始に総点検を行う

ここが重要!

小さな習慣をカレンダーに組み込むことで、断捨離は無理なく続けられます。

8-2: 続けるための合図とルール:1イン1アウト・10分片付け

断捨離を続けるには「行動のきっかけ」と「シンプルなルール」が効果的です。

具体的なルール:

- 1イン1アウト:新しい物を買ったら1つ手放す

- 10分片付け:寝る前に10分だけ整理

- 見える場所に合図(チェックリストや付箋)を残す

ここが重要!

小さなルールを生活に組み込むことで、自然とモノが増えすぎない習慣が身につきます。

8-3: 人生の節目ごとに行う断捨離の考え方(転居・介護・相続)

人生の大きな変化は断捨離の絶好のタイミングです。引っ越しや介護、相続の前にモノを整理することで、後の負担を減らせます。

節目におすすめの断捨離:

- 転居時:持っていく物と手放す物を分ける

- 介護前:安全性と動線を重視して家具を見直す

- 相続前:貴重品・思い出品を整理し、家族と共有

ここが重要!

節目ごとに断捨離を意識することで、安心して次のライフステージを迎えられます。

専門家の考え方と成功事例から学ぶ

断捨離を継続的に成功させるには、専門家の理論や実際の成功事例から学ぶことがとても効果的です。自己流だけでは途中で挫折しがちですが、体系的な考え方や具体的な手順を知ることで、効率よく成果を出せます。

たとえば、「断捨離」の提唱者として有名なやましたひでこ氏の理論は、モノだけでなく「心」と「時間」の整理にもつながり、多くの実践者から支持されています。また、成功者のプロセスを分解して学べば、計画の立て方から仕分け・記録・定着の流れまで、自分の生活に落とし込むヒントが見えてきます。

さらに、片付けのプロによるレビューやアドバイスを参考にすることで、自分だけの最適な基準を作りやすくなります。つまり、理論+実例+専門的視点を取り入れることで、断捨離はよりスムーズに、そして長期的に続けられるのです。

9-1: やましたひでこ等の理論に学ぶ「モノ・コト・心」の整理

断捨離の第一人者・やましたひでこ氏の考え方では、モノの整理は心の整理につながるとされています。

理論のポイント:

- モノの断捨離=不要な物を減らす

- コトの断捨離=時間の使い方を見直す

- 心の断捨離=執着を手放して身軽に生きる

ここが重要!

断捨離は「片付け」以上に、人生そのものを見直すきっかけになります。

9-2: 成功例のプロセス解剖:計画→記録→仕分け→定着

断捨離で成果を出した人は、段階的なプロセスを踏んでいます。

成功の流れ:

- 計画:どの部屋から始めるか決める

- 記録:写真やメモで進捗を見える化

- 仕分け:基準をもとに手放す物を分類

- 定着:習慣化してリバウンド防止

ここが重要!

成功者は「一気にやる」より「計画的に続ける」ことを大切にしています。

9-3: プロのレビューを参考にした自分基準の最適化

片付けの専門家や整理収納アドバイザーの意見を取り入れると、自分では気づかなかった改善点が見えてきます。

取り入れ方:

- セミナーや書籍から知識を得る

- オンライン相談でプロのアドバイスを受ける

- レビューを参考に、自分に合うルールを選ぶ

ここが重要!

プロの知恵を活用しながら、自分流の断捨離基準を作ることで、長続きする整理術になります。

結論

シニア世代にとって断捨離や生前整理は、老後の安心・安全・快適な暮らしに直結する大切な取り組みです。モノを減らすことで転倒リスクが減り、掃除や片付けがラクになり、生活動線もスムーズになります。さらに、余計な固定費を抑えられるため、節約効果や心のゆとりも得られるのです。

また、医療や介護が始まる前に「老前整理」を進めることで、家族の負担を大幅に減らせる点も大きなメリットです。相続や片付けを後回しにすると、残された家族にトラブルや経済的負担を与えてしまう可能性が高まります。

今日からできることは、まず「30分だけ」など小さなエリアから始めること。収納のゾーニングや写真による記録、思い出品の代表一点主義など、記事内で紹介した実践法を参考にすれば、誰でも無理なく続けられます。

ここが重要! 断捨離は一度で終わらせるものではなく、習慣化してこそ効果を発揮します。月1回の「手放しデー」や季節ごとの見直しを取り入れて、暮らしを常に快適に整えていきましょう。

つまり、断捨離は「未来への投資」であり、快適な老後・家族への安心・自分らしい暮らしを同時に実現できる行動です。今日から小さな一歩を踏み出してみませんか?

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント