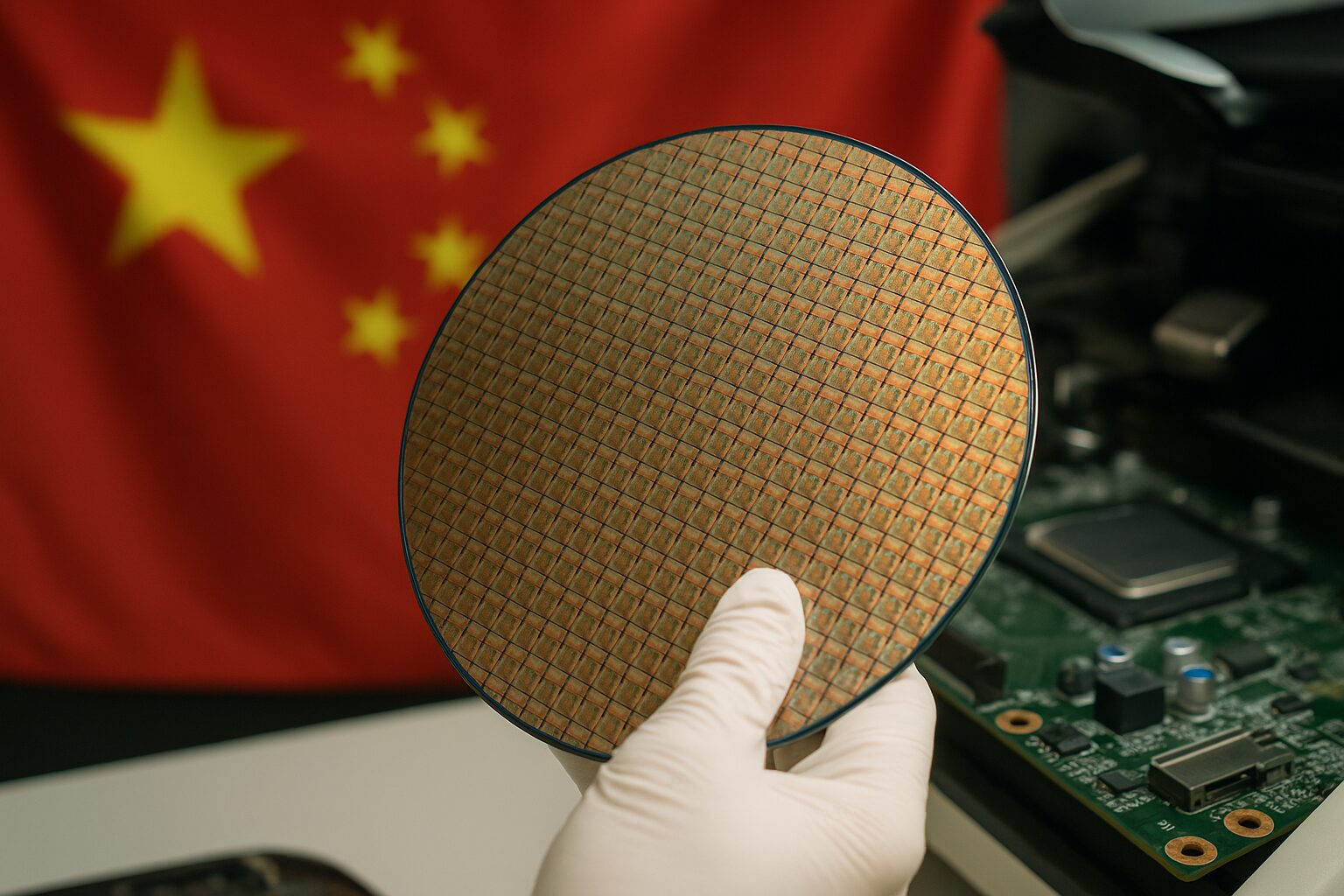

中国の半導体市場は、米中対立や輸出規制、そしてAI・EVといった新しい需要分野の登場によって、世界的にも注目を集めています。特に2025年は、在庫調整の進展や政府による支援策が加速することで、成長戦略の方向性が一層明確になる重要な年です。

一方で、アメリカのCHIPS法や輸出規制の影響により、中国企業は成熟ノード依存やサプライチェーン再編といった課題に直面しています。つまり、**「リスクとチャンスが入り混じる転換期」**にあるということですね。

この記事では、最新の市場動向から米中対立の影響、需要回復シナリオ、さらに2030年までを見据えた成長戦略まで徹底解説します。初心者でも理解しやすいように会話調でまとめていますので、ぜひ今後の投資やビジネスの参考にしてください。

中国半導体市場の最新動向と中期見通し【2025】

中国の半導体市場は、2023年の需要減速と在庫調整を経て、現在ようやく次の成長ステージへ向かう転換点にあります。特に成熟ノードへの依存度が高い一方で、AIや自動車、データセンターといった分野で新しい需要が拡大しており、2025年以降は大きな回復の可能性が注目されています。

一方で、米中対立の影響による輸出規制やサプライチェーンの再編など、不透明要因も数多く残されています。つまり、「リスクを抱えながらも成長余地が大きい市場」 だということですね。

この章では、2023年までの振り返りから現在の立ち位置を整理し、2025年以降の需要回復シナリオ、そして2030年に向けた成長トレンドまでをわかりやすく解説していきます。投資や事業戦略を考える上で、押さえておきたい重要ポイントを確認していきましょう。

1-1. 2023年の振り返りと現在地:需要減速・在庫調整・成熟ノード依存

実は、2023年の中国半導体市場はスマホやPCの需要減速に大きな打撃を受けました。

在庫は積み上がり、工場の稼働率も下がり気味。さらに先端ノードでは台湾や韓国に遅れを取り、成熟ノードへの依存が強まっているのが現状です。

ポイントを整理すると:

- 需要減速:スマホ・PCの販売不振で半導体需要が縮小

- 在庫調整:過剰在庫が価格下落を招き、収益を圧迫

- 成熟ノード依存:先端技術での競争力不足が課題

ここが重要!

中国は先端ノードでは遅れているものの、成熟ノードや特定分野ではまだ成長の余地があり、「弱み」と「強み」が混在しているのが特徴です。

1-2. 2025年以降の需要回復シナリオと投資戦略の方向性

2025年以降、中国半導体市場には回復の兆しがあります。

AI、自動車(EV・ADAS)、データセンターといった分野で新しい需要が拡大し、次の成長ステージへ向かう可能性が高いんです。

注目すべき投資戦略は:

- AI・自動車向け半導体に資本配分

- 成熟ノードを効率化し安定収益を確保

- サプライチェーン再編に対応した柔軟な投資

ここが重要!

既存の強みを維持しながら、新しい需要分野へ積極的にシフトすることが成功のカギです。

1-3. 2030年までの成長シナリオと主要トレンド(AI・車載・データセンター)

2030年までの成長シナリオは、従来のスマホ依存からの脱却がテーマです。

特にAIや車載半導体、データセンター向け需要が大きな柱になると予測されています。

主要トレンドを挙げると:

- AI分野:推論用チップやNPUなどが需要をけん引

- 車載分野:EV普及+ADAS搭載で半導体使用量が増加

- データセンター:クラウド需要の拡大で高性能チップ需要が加速

つまり!

2030年に向けた市場の拡大は「多様な分野への需要分散」がカギ。投資家も事業者も、このシフトを意識する必要があります。

米中対立が半導体に与える影響と産業の行方

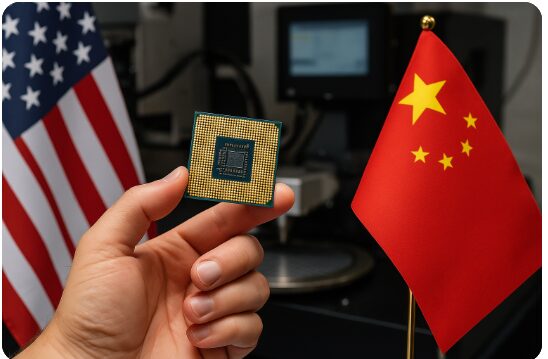

米中対立は、半導体産業における最大の不確実要因となっています。特に米国の輸出規制やCHIPS法、そしてEntity Listへの追加措置は、中国の半導体企業に直接的な打撃を与え、先端技術へのアクセス制限や製造装置の調達難を招いています。

一方で、中国は国産化の推進や政府補助金の強化を通じて、自国サプライチェーンの強靭化を急いでいます。つまり、「規制による制約と自立への挑戦が同時進行している」 という状況なんですね。

さらに、世界全体のサプライチェーンも再編が進み、デリスキング(リスク分散)や友好国依存といった新たな動きが鮮明になっています。この章では、米国の規制、中国の対抗策、そしてグローバル市場の変化を整理し、今後の半導体産業の行方をわかりやすく解説していきます。

2-1. 米国の輸出規制・CHIPS法・Entity Listが中国企業へ与える影響

実は、米国は先端技術の流出を防ぐために、中国企業を対象とした規制を強化しています。

CHIPS法による補助金は米国内の生産を優遇し、Entity Listに指定された企業は先端装置やソフトの調達が困難になりました。

ポイントを整理すると:

- 輸出規制:EUV装置など最先端設備の輸入が制限

- CHIPS法:米国内生産強化で中国企業は競争不利に

- Entity List:対象企業は取引制限で成長にブレーキ

ここが重要!

規制は中国企業の技術開発スピードを抑制し、産業全体の構造転換を迫っています。

2-2. 中国の対抗策:国産化推進・政府補助・サプライチェーン内製化

米国の規制に対抗するため、中国は「国産化」を加速させています。

政府は巨額の補助金を投じ、国内メーカーの育成や設備投資を後押ししています。

具体的な動きは:

- 国産化推進:自前の製造装置や材料の開発を強化

- 政府補助:補助金・減税で半導体関連企業を支援

- 内製化:設計~製造までを国内で完結する体制へ

ここが重要!

短期的にはコスト増のリスクがありますが、長期的には自立した半導体産業を築く基盤になる可能性があります。

2-3. グローバルSCの再編:デリスキング・友好国依存と世界市場の変化

米中対立の影響で、世界のサプライチェーンも再編が進んでいます。

企業はリスクを分散するために「デリスキング」を重視し、友好国への依存度を高めています。

主な変化を整理すると:

- デリスキング:特定国依存を避け、多拠点化を推進

- 友好国依存:米国は同盟国との連携を強化

- 市場の変化:中国市場を避け、東南アジアやインドにシフト

ここが重要!

半導体産業は「米国+同盟国 vs 中国」という構図に移行しつつあり、世界市場の勢力図が変わり始めています。

需要減少の要因と今後の市場推移を読む

半導体市場はここ数年、スマートフォンやPCといった主要分野での需要鈍化に直面しています。世界的な買い替えサイクルの長期化や景気減速の影響により、出荷台数は減少し、価格下落も進んでいるのが現状です。

中国国内でも在庫水準の高さや工場稼働率の低下が続き、供給と需要のバランスが崩れています。つまり、「需要が弱く供給が余る構造的な課題」 が市場停滞を引き起こしているということですね。

ただし、減産の動きやM&A、新用途分野での需要拡大といったシナリオも見えてきています。この章では、世界需要鈍化の背景から中国市場の現状、さらに供給過剰からの回復シナリオまでをわかりやすく解説し、今後の市場推移を読むヒントを整理していきます。

3-1. 世界需要鈍化の背景(スマホ・PC)と価格下落の影響

ここ数年、世界のスマホやPCの需要は伸び悩んでいます。

買い替えサイクルが長期化し、景気減速も重なって販売台数は減少傾向に。結果として半導体価格も下落しました。

要点をまとめると:

- スマホ需要減:新機能不足で買い替えが遅れる

- PC需要減:テレワーク特需の反動で落ち込み

- 価格下落:需要減少により供給過剰となり価格下落

ここが重要!

短期的には需要回復が難しく、価格の安定には新しい用途の開拓が不可欠です。

3-2. 中国国内の需給バランス変化:在庫水準・稼働率・価格

中国国内でも、在庫の積み上がりと稼働率の低下が大きな課題です。

企業は在庫調整を進めていますが、価格下落の影響で収益性は依然厳しい状況です。

現状を整理すると:

- 在庫水準:高止まりしており価格回復を阻害

- 稼働率低下:ライン停止や稼働率削減で調整

- 価格下落:供給過剰が続き、利益率が圧迫

ここが重要!

需給バランスが崩れた状態では、新規需要の創出か減産による調整が不可欠です。

3-3. 供給過剰からの回復シナリオ:減産・M&A・新用途需要

供給過剰を解消するために、各国企業は減産やM&Aを進めています。

また、新用途分野への参入が次の回復のカギになると見られています。

回復シナリオは:

- 減産:一時的に供給量を減らし価格安定を図る

- M&A:業界再編で競争力を強化

- 新用途需要:AI・自動車・IoT向けの需要開拓

ここが重要!

単なる供給調整ではなく、新しい需要を取り込める企業が次の成長をリードします。

成長戦略:次世代半導体と技術・資本の重点配分

半導体産業の成長を左右するのは、次世代技術の開発と資本の配分戦略です。特に先端ノードの微細化競争や、成熟ノードの安定供給、さらに3D封止やチップレットといった新しいパッケージ技術は、市場シェア拡大のカギを握っています。

同時に、AI向け半導体の需要が急拡大しており、推論用チップやNPU、エッジAIなど新しい用途が次々と生まれています。つまり、「技術革新と新市場開拓が同時進行する局面」 にあるということですね。

さらに、政府基金による支援や外資規制、国際的な合弁・提携の動向も投資判断に直結します。この章では、製造技術の進化、AIとの融合、そして国内外投資の潮流を整理し、企業が今後注力すべき成長戦略の方向性をわかりやすく解説していきます。

4-1. 製造技術の進化:先端/成熟ノード・3D封止・チップレット

実は、中国半導体の競争力は「先端ノードでの遅れ」と「成熟ノードでの強み」が入り混じった状態なんです。

特に最近は3D封止やチップレットといった新しいパッケージ技術が注目されており、設計と製造の柔軟性が高まっています。

押さえておきたいポイント:

- 先端ノード:EUV技術で台湾・韓国に遅れ

- 成熟ノード:家電・車載向けで安定需要

- 3D封止/チップレット:コスト効率を高めつつ性能を向上

ここが重要!

単純な微細化競争ではなく、パッケージ技術や成熟ノードの効率化が中国の強みを活かす方向性です。

4-2. AI×半導体の新規需要創出(推論用チップ・NPU・エッジAI)

AIの進化は、半導体需要を爆発的に押し上げています。

特に生成AIや自動運転で使われる推論用チップやNPU、そしてエッジAI向けの小型高性能チップが成長の中心になっています。

注目の動きは:

- 推論用チップ:ChatGPTのような生成AIに必須

- NPU:AI計算専用で効率が高い

- エッジAI:IoTやスマホに搭載され需要が拡大

ここが重要!

AI×半導体は「次の成長エンジン」。需要拡大に直結する分野なので、企業の投資が集中しています。

4-3. 国内外投資の潮流:政府基金・外資規制・合弁/提携の行方

資本戦略も半導体成長に欠かせません。

中国では政府系基金が積極的に投資し、外資規制を通じて国内企業を保護する流れが強まっています。

最新の投資動向は:

- 政府基金:巨額投資で国産化を後押し

- 外資規制:米中対立の影響で外資参入が制限

- 合弁/提携:技術導入や市場拡大のために必要

ここが重要!

投資の流れを読むことは、市場成長を予測するカギ。資本と技術が交わる領域に注目する必要があります。

主要需要分野と用途別の成長ドライバー

半導体市場の成長をけん引するのは、やはり用途ごとの需要動向です。特にスマートフォン、PC・サーバー、自動車の3分野は、中国半導体市場における最大の成長ドライバーとして注目されています。

スマートフォンではハイエンドモデルへの回帰と中国ブランドの戦略が市場競争を左右し、PCやサーバー分野ではAIサーバーやメモリ需要の高まりが更新サイクルを後押ししています。つまり、「用途ごとの需要拡大が次の市場成長を決める」 ということですね。

さらに、自動車ではEVやADASの普及により、車載半導体の重要性が一段と高まっています。この章では、スマートフォン、PC・サーバー、自動車という主要分野に焦点を当て、それぞれの成長要因と今後の市場拡大のポイントをわかりやすく解説していきます。

5-1. スマートフォン:ハイエンド回帰と中国ブランドの戦略

スマホ市場は一時停滞していましたが、再びハイエンドモデルへの回帰が進んでいます。

中国ブランドもAI搭載やカメラ性能強化を武器にシェアを伸ばそうとしています。

ポイントは:

- ハイエンド回帰:プレミアム市場が利益をけん引

- 中国ブランド戦略:独自技術で差別化を図る

- 部品需要増:高性能化で半導体搭載数が拡大

ここが重要!

スマホ需要は完全には戻っていないものの、高性能志向の波が新しい半導体需要を生み出しています。

5-2. PC・サーバー:AIサーバー/メモリ需要と更新サイクル

PC市場は低迷が続いていますが、サーバー需要は逆に拡大しています。

特にAIサーバーやメモリ需要が急増しており、クラウド事業者が積極投資を行っています。

注目点は:

- PC需要低迷:買い替え周期の長期化

- AIサーバー拡大:クラウドとAI用途が成長をけん引

- メモリ需要:AI学習に必要な大容量メモリが必須

ここが重要!

今後の成長源はサーバー市場。特にAI×クラウドの分野が半導体需要を押し上げます。

5-3. 自動車:EV・ADAS・車載半導体の重要性と採用拡大

自動車は今や「走る電子機器」とも言われ、半導体の搭載量が飛躍的に増えています。

EV普及やADASの進化が車載半導体需要を急拡大させています。

トレンドを整理すると:

- EV普及:バッテリー制御や電力半導体需要が増加

- ADAS進化:自動運転補助でセンサー・制御用半導体が拡大

- 安全規制:世界的な規制強化で半導体採用が標準化

ここが重要!

車載半導体は「次の主戦場」。EVと自動運転の普及が、今後10年の半導体需要を大きく押し上げるでしょう。

統計データで読む市場:売上・出荷・予測

半導体市場を正しく理解するには、売上や出荷台数、予測データといった統計情報を読み解くことが欠かせません。設計・製造・封止や検査といった各工程ごとの売上推移を把握することで、どの分野が成長しているのか、または減速しているのかを具体的に判断できます。

さらに、WSTS(世界半導体市場統計)などの最新レポートは、業界全体の市場規模や今後の成長率を示す重要な指標です。つまり、「データこそが半導体市場の未来を予測する最強のツール」 ということですね。

この章では、売上高や前年比の分析、WSTSをはじめとする市場予測の要点、そして価格・在庫・稼働率の変化が示す業界トレンドまでを整理し、今後の市場動向を数字から読み解いていきます。

6-1. 売上高推移と前年比の分析(設計/製造/封止・検査)

実は、半導体市場の動きを正しく把握するには「売上高の推移」を見るのが一番わかりやすいんです。

設計、製造、封止・検査といった工程ごとの売上を比較すると、どの分野が成長しているかが一目で分かります。

主な分析ポイント:

- 設計:ファブレス企業の需要増加で売上堅調

- 製造:需要減退期は投資減少で前年比マイナス

- 封止・検査:人件費上昇でコスト圧迫

ここが重要!

売上高の前年比は「市場の健康状態」を示すバロメーター。前年比がプラスなら回復局面、マイナスなら調整局面と捉えられます。

6-2. WSTS等の市場規模レポートと最新予測の要点

WSTS(世界半導体市場統計)のレポートは、半導体業界の公式予測ともいえる存在です。

最新のデータによると、2025年以降はAI・自動車・データセンターを中心に再成長が見込まれています。

押さえるべき予測のポイント:

- 2023年:需要減で世界市場は前年比マイナス

- 2024年:在庫調整を経て緩やかに回復

- 2025年以降:AIサーバー・EV需要で二桁成長の可能性

ここが重要!

予測データを読むときは「短期の調整」と「中期の回復」を分けて理解することが大切です。

6-3. データが示す業界トレンド:価格・在庫・稼働率の変化

半導体業界では、価格・在庫・稼働率の3つが最も注目される指標です。

実はこれらの変化を追うだけで、業界全体の方向性が見えてくるんです。

最新トレンドは:

- 価格:需要低迷期には下落傾向

- 在庫:高止まりが続くと稼働率低下の要因に

- 稼働率:70%を割ると赤字リスクが高まる

ここが重要!

価格・在庫・稼働率の3指標は「半導体景気の体温計」。定期的にチェックする習慣が重要です。

中国 vs 台湾の半導体比較分析

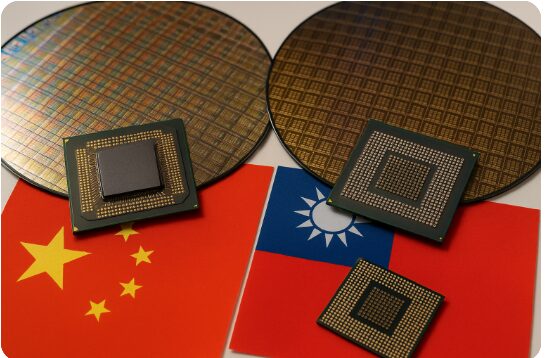

半導体産業を語る上で、中国と台湾の比較は避けて通れません。台湾は先端ロジックやEUV(極端紫外線リソグラフィ)を活用した最先端プロセス、そして受託製造における圧倒的な競争優位を持ち、世界のハイエンド市場をけん引しています。

一方、中国は成熟ノードやパワー半導体、さらには車載分野での拡大余地を残しており、国産化推進と政府支援を背景に存在感を高めつつあります。つまり、「台湾の先端優位と中国の量的拡大」 が対照的な構図を生んでいるのです。

また、両者はサプライチェーンの連携や地政学リスクの影響を強く受けており、世界市場全体に波及する要素となっています。この章では、台湾の強みと中国の課題・機会を整理し、両国の相互作用が半導体産業に与えるインパクトをわかりやすく解説していきます。

7-1. 台湾の強み:先端ロジック・EUV・受託製造の競争優位

台湾は世界の最先端を走る半導体大国です。

特にTSMCを中心とした受託製造(ファウンドリ)分野で圧倒的なシェアを誇ります。

台湾の強みを整理すると:

- 先端ロジック:3nmなどの先端プロセスで独走

- EUV技術:最先端の露光技術を実用化

- 受託製造:グローバル顧客の信頼を獲得

ここが重要!

台湾は「先端ロジックの絶対的リーダー」であり、この優位性が世界市場での強さを支えています。

7-2. 中国の課題と機会:成熟ノード/パワー/車載での拡大余地

一方の中国は、先端ノードで遅れを取る一方、成熟ノードやパワー半導体、車載半導体にチャンスがあります。

政府支援を背景に、これらの分野でシェア拡大を狙っています。

ポイントは:

- 成熟ノード:家電やIoT分野で強み

- パワー半導体:EV普及で需要急増

- 車載半導体:ADAS対応で採用拡大

ここが重要!

中国は「先端よりも量」と「新用途」で勝負。長期的にシェアを伸ばす可能性を秘めています。

7-3. 相互作用:サプライチェーン連携・地政学リスクの影響

中国と台湾は対立構造にありながら、サプライチェーンでは相互依存関係にあります。

地政学リスクが高まる中、この関係性は世界市場全体に大きな影響を及ぼしています。

注目すべき視点:

- 連携:中国は台湾から装置やノウハウを依存

- リスク:台湾海峡の緊張が供給不安に直結

- 世界市場:両者の関係悪化は価格高騰を招く可能性

ここが重要!

「競争と依存」が同時に存在するのが中国と台湾の特殊な関係。ここが世界半導体市場の最大リスクです。

半導体製造装置・材料の最前線

半導体産業の競争力を左右するのは、製造装置と材料の進化です。露光や成膜、検査といった工程は常に技術革新が求められ、装置の更新サイクルが業界全体の投資動向を決めています。特にEUVリソグラフィや高性能成膜技術は、先端プロセス実現のカギを握っています。

また、生産能力を増強するためにはキャパシティ計画や歩留まり改善が不可欠であり、各社が競争戦略として積極的な投資を進めています。つまり、「装置と材料の最適化が市場シェア拡大の決め手」 ということですね。

さらに、装置・材料メーカー間の競争環境も激しさを増しており、中長期的には市場再編や新規参入の可能性も高まっています。この章では、技術革新、生産能力強化、そしてメーカー競争の展望を整理し、半導体製造の最前線をわかりやすく解説していきます。

8-1. 露光/成膜/検査の技術革新と装置更新サイクル

半導体製造の要は「装置の進化」にあります。

露光装置、成膜装置、検査装置などは常に技術革新が進み、世代交代も早いんです。

注目すべき点は:

- 露光装置:EUV(極端紫外線)が先端ノードのカギ

- 成膜装置:3D構造に対応するための高度な制御技術

- 検査装置:微細化が進むほど高精度検査が必須

ここが重要!

装置更新サイクルは短期化しており、最新技術を導入できる企業が競争を制すると言えます。

8-2. 生産能力増強と競争戦略:キャパ計画・歩留まり改善

半導体不足の反動もあり、各社は生産能力の拡大に力を入れています。

ただし、投資が大きすぎると供給過剰のリスクもあるため、慎重な計画が必要です。

重要な戦略は:

- キャパ計画:段階的に増強しリスクを回避

- 歩留まり改善:欠陥率を下げて効率を最大化

- コスト競争力:設備投資と効率化のバランスが重要

ここが重要!

「ただ作ればいい」わけではなく、歩留まりと効率を高めて利益を守る戦略が欠かせません。

8-3. 装置・材料メーカーの競争環境と中長期展望

装置や材料を供給する企業は、半導体産業全体の屋台骨を支えています。

しかし、米中対立や技術規制の影響で競争環境は大きく変化しています。

現在の状況を整理すると:

- 米国/日本/オランダの強み:露光や成膜で高いシェア

- 中国の挑戦:国産装置・材料の開発に注力

- 中長期展望:環境規制や新素材の登場も成長ドライバー

ここが重要!

装置・材料は「産業の根幹」。技術覇権争いの最前線でもあり、今後の地政学的リスクにも直結します。

リスクマネジメントと企業戦略

半導体産業は成長余地が大きい一方で、リスクも常に存在します。特にサプライチェーンの脆弱性やマクロ経済の不確実性、そして過剰供給リスクは企業戦略に直結する重要課題です。世界的な需要変動や地政学リスクに対応するためには、リスクマネジメントを組み込んだ経営が欠かせません。

多拠点化や在庫戦略による供給安定化、金利や為替変動への柔軟な対応、さらに設備投資の平準化と製品ミックスの最適化が求められています。つまり、「攻めの成長戦略と守りのリスク管理を両立させること」 が成功のカギなんですね。

この章では、サプライチェーン対策、マクロ不確実性の影響、そして過剰供給リスクの管理手法を整理し、半導体企業が持続的に成長するための戦略をわかりやすく解説していきます。

9-1. サプライチェーン脆弱性への対策(多拠点化・在庫戦略)

半導体産業の最大の弱点は「サプライチェーンの脆弱性」です。

一つの国や地域に依存すると、災害や規制で一気に供給が止まってしまいます。

企業が取るべき対策は:

- 多拠点化:複数地域に生産拠点を分散

- 在庫戦略:適正在庫を確保してリスクを回避

- 調達多様化:特定国依存を減らす

ここが重要!

サプライチェーンの安定は競争力そのもの。多拠点化と在庫管理が企業防衛の基本です。

9-2. マクロ不確実性の影響:金利・為替・需要ショック

半導体はグローバル産業なので、金利や為替といったマクロ要因の影響を大きく受けます。

さらに、急な需要ショックが収益を直撃するケースもあります。

リスク要因を整理すると:

- 金利上昇:資金調達コストが増大

- 為替変動:ドル高で輸入コスト増、輸出有利化

- 需要ショック:景気後退や地政学リスクで急落

ここが重要!

マクロ環境は予測が難しいからこそ、柔軟に対応できる経営戦略が必須です。

9-3. 過剰供給リスク管理:設備投資の平準化と製品ミックス最適化

過剰投資による供給過剰は、半導体業界で繰り返される課題です。

これを避けるには、投資と製品ポートフォリオの最適化が必要です。

対策の方向性は:

- 設備投資の平準化:景気に左右されすぎない投資計画

- 製品ミックスの最適化:需要が安定した分野も取り入れる

- M&A活用:市場変化に合わせて迅速に対応

ここが重要!

「成長」と「安定」の両立がリスク管理の肝。長期視点で投資を分散することが成功への近道です。

結論

中国の半導体市場は、米中対立・輸出規制・需要鈍化 といった逆風に直面しながらも、AI・車載・データセンターといった成長分野を背景に、今後の拡大余地をしっかり残しています。特に政府支援や国産化の加速、サプライチェーン再編の流れは、2025年以降の戦略を左右する重要な要素となるでしょう。

一方で、価格下落や過剰供給リスク、さらには為替や金利といったマクロ要因の影響も避けられません。つまり、「チャンスとリスクが共存する市場」 だということですね。

これから半導体業界に関心を持つ読者にとっては、統計データや需要分野ごとの動向をしっかり押さえ、グローバル情勢を踏まえた柔軟な戦略が不可欠です。企業にとっては、技術革新とリスクマネジメントを両立させること が競争優位のカギとなります。

ぜひ本記事で得た知識を、投資判断やビジネス戦略の参考にしてみてください。今日からできる第一歩は「最新の市場データを常にチェックし続けること」 です。そうすることで、不透明な環境でも先を見据えた行動が可能になります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント