50代から老後資金3,000万円を目指すには、今すぐ始めることが大切です。

年金だけでは暮らせない現実を踏まえ、毎月3万円の節約と資産形成を実践すれば、老後の不安を大きく減らせます。

この記事では、50代からでも間に合う資金計画・家計管理・節約術・制度活用術まで、わかりやすく徹底解説します。

実際の支出シミュレーションや新NISA・iDeCoの最新情報も交えて、安全かつ確実にお金を増やす方法を紹介しています。

スマホでもサクサク読める会話調&視認性重視の構成で、「何から始めればいいか分からない…」という方にもピッタリの内容です。

50代で必要な老後資金3,000万円の試算と貯蓄目標

50代から老後資金3,000万円を準備するには、今あるお金・将来の年金収入・生活スタイルをしっかり見直すことが重要です。

まずは、平均的な支出と年金収入のバランスを知ることが第一歩になります。

この記事では、「どれくらいお金が足りないのか?」を明確にするために、持ち家・賃貸パターン別のリアルな生活費シミュレーションも紹介します。

さらに、公的年金だけではなぜ足りないのか、その理由と対策のポイントもわかりやすく解説。

「3,000万円なんてムリ…」と感じる方でも、目標の立て方次第で現実的に貯める道筋が見えてきます。

1-1. 平均支出と年金収入で計算する必要貯蓄額

実は、年金だけでは老後の生活費をまかなうのは意外と難しいんです。

そこでまず、**平均的な支出と収入から「いくら不足するのか」**を確認しておきましょう。

📌 老後の支出と収入の平均目安:

- 支出:約27万円/月(夫婦無職世帯)

- 年金収入:約20万円/月(公的年金の平均)

- 毎月の不足額:約7万円

- 30年分の不足合計:約2,500万円〜3,000万円

この差額こそが、50代で準備しておくべき老後資金の目安になります。

ここが重要!

年金収入だけに頼らず、不足分を補う準備を今すぐ始めることが大切です!

1-2. 持ち家・賃貸別シミュレーションで見る貯蓄プラン

老後の住まいによって、必要な生活費は大きく変わるんですよね。

そこで、持ち家と賃貸のそれぞれでどれだけお金がかかるかを比べてみましょう!

📌 老後の住居費用シミュレーション:

- 持ち家:修繕費・固定資産税など → 年間30万〜50万円

- 賃貸:家賃支払い継続 → 年間100万円前後

- 20年間での差額:1,000万円以上の違い

持ち家でもリフォーム費や老朽化リスクはあり、一概に安いとも言い切れません。

つまり、老後の住宅費は「選択次第で家計に大きな影響を与える」ということですね!

1-3. 公的年金だけでは不足する理由と対策まとめ

「年金があるから安心」と思っていませんか?

実は、年金だけでは老後資金が不足する理由がいくつもあるんです。

📌 公的年金だけでは足りない理由:

- インフレにより生活コストが上昇する

- 医療・介護費が加齢とともに増える

- 年金支給額が将来さらに減る可能性がある

そのため、以下のような対策が必要になります。

✅ 不足を補う3つの備え方:

- 新NISAやiDeCoなどの税制優遇制度を活用

- 副収入や退職金の運用で備える

- 支出を見直して生活コストを削減

ここが重要!

将来の制度改正や物価上昇も見据えて、「自分で備える力」を持つことが老後の安心につながります!

50代から始める安全&確実な資産形成戦略

50代からの資産形成は「安全性」と「確実性」がカギになります。

大きなリスクを取らずに、お金を守りながら着実に増やす戦略が求められる時期です。

この章では、定期預金やMMFなどローリスク資産で守る方法を紹介しつつ、新NISAやiDeCoの活用による税制メリット付き運用法まで詳しく解説します。

さらに、多くの方が気になる退職金の一括運用と分割投資のシミュレーション比較も取り上げ、どちらが自分に合っているのか判断しやすいようにまとめています。

今からでも遅くない、堅実な50代向け資産運用のスタートガイドとして、ぜひ参考にしてみてください。

2-1. 定期預金・MMFでリスクを抑えつつ資産を守る

「資産形成ってリスクが怖い…」そんな方には、**定期預金やMMF(マネー・マネジメント・ファンド)**が安心です。

📌 定期預金・MMFの特徴:

- 定期預金:元本保証あり、金利は低いが安全性が高い

- MMF:日々の金利収益あり、銀行より少し利回りが良い

- 銀行口座よりも「お金に働かせる」効果がある

これらは、大きく増えなくても減らさないことを重視した資産の置き場所として優秀です。

ここが重要!

リスクを取らずに始めたいなら、まずは安全性の高い商品で「資産を守る」ことからスタートしましょう!

2-2. 新NISA・iDeCoをフル活用した税制優遇&増やす方法

実は、税金対策も立派な資産形成の手段なんです。

新NISAやiDeCoは50代こそ活用すべき非課税制度です!

📌 それぞれのポイントを整理すると:

- 新NISA(成長投資枠):売却益・配当が非課税、自由度が高い

- iDeCo:掛金が全額所得控除、老後資金専用の年金制度

- 運用益も非課税で、**「節税しながらお金を増やせる」**のが最大の魅力

特に50代では「今すぐ節税」「老後資金確保」両方に直結するので、手をつけないのはもったいないですね。

ここが重要!

時間が限られる50代だからこそ、非課税制度をフル活用して効率よく増やすことが重要です!

2-3. 退職金運用:一括 vs 分割投資のシミュレーション

退職金が入ったとき、「一括で投資するべきか?それとも分けるべきか?」迷いますよね。

それぞれにメリット・デメリットがあります。

📌 比較ポイント:

- 一括投資:相場が好調なら利益が大きい、ただし下落リスクも高め

- 分割投資(ドルコスト平均法):リスク分散できるが、リターンは平準化

- おすすめは“数回に分けて様子を見る”ハイブリッド型

退職金は老後生活の基盤資金なので、焦らずリスクと向き合うことが大事です。

ここが重要!

退職金運用は「増やす」よりも「守りながら育てる」視点で戦略を立てましょう!

年代別資産配分モデルと取り崩しシミュレーション

老後資金は「いくら貯めたか」だけでなく、「どう使っていくか」も大切な視点です。

年代ごとに資産の配分バランスを見直し、取り崩し方まで設計することが長く安心して暮らすカギになります。

この章では、55歳・60歳・65歳それぞれの最適なポートフォリオ設計を解説しながら、取り崩し率の逆算や老後に必要な貯蓄額についてもわかりやすく紹介します。

さらに、「1億円で悠々自適に暮らせるのか?」というリアルな疑問に答える生活シミュレーションと到達プランも掲載。

資産を守りながら計画的に使うための、50代・60代必見の資産配分&取り崩しガイドです。

3-1. 55歳・60歳・65歳の最適ポートフォリオ設計

年齢によってリスクの取り方は変わりますよね。

そこで、それぞれの年代に合わせた資産の分け方=ポートフォリオを考えてみましょう。

📌 年代別の資産配分例(目安):

- 55歳:株式50%/債券30%/現金20%(成長+安定の両立)

- 60歳:株式30%/債券40%/現金30%(リスクやや抑制)

- 65歳以降:株式10〜20%/債券40〜50%/現金30%以上(守り重視)

若い頃よりは「守り」にシフトしつつも、インフレ対策として少しの株式もキープするのがポイントです。

ここが重要!

年齢に合わせてリスクを調整し、「減らさない・増やしすぎない」バランスが安心につながります!

3-2. 65歳時点で必要な貯蓄額と取り崩し率の逆算

老後の生活費は「貯めたお金をどう使うか」がカギなんです。

65歳時点での**貯蓄残高がいくらあれば安心か?どのくらい取り崩せばいいか?**を逆算してみましょう。

📌 想定ケース:

- 年間支出:240万円(月20万円)

- 年金収入:月13万円 → 年156万円

- 不足額:年84万円 × 20年 → 必要貯蓄額 約1,700万円

- 年4%取り崩しモデル:2,100万円以上が理想ライン

取り崩しすぎると資金が枯渇し、抑えすぎると生活が苦しくなるため、バランスが大切です。

つまり、「貯めるだけでなく、計画的に使う」ことが老後資金の真の運用なんですね!

3-3. 「1億円生活レベル」戦略:現実ラインと到達プラン

「老後は1億円必要」なんて話、聞いたことありませんか?

実は、すべての人に1億円が必要なわけではありません。

📌 1億円あればできること(目安):

- 月30万円の生活費 × 30年 → 約1億800万円

- 豪華な趣味や高額医療、相続対策まで対応可能

- ただし、実際に必要なのは2,000万〜4,000万円が現実的ライン

目標額が大きすぎると「ムリだ…」と諦めてしまうので、自分に合った現実的なラインから計画を立てることが大切です。

ここが重要!

「1億円神話」に振り回されず、自分の暮らしに必要な金額を把握するのが、安心老後の第一歩です!

単身・夫婦世帯の毎月3万円貯める家計管理術

老後資金を確保するには、まず「毎月3万円をどう捻出するか」から考えることが大切です。

収入を増やすのが難しい50代にとって、家計の見直しこそが最も現実的な資産形成の第一歩になります。

この章では、独身50代の支出内訳と節約ポイントから、夫婦2人で実践できるシンプルな節約ルールまで詳しく解説します。

また、家計の見える化に役立つ家計簿アプリの選び方や共働き・専業主婦(主夫)での使い分け術も紹介。

「節約=我慢」ではなく、ムリせず3万円を残す家計管理のコツを押さえれば、老後資金の土台はしっかり作れます。

4-1. 独身50代の支出内訳と月3万円節約ポイント

独身で暮らす50代は「自由だけど出費が見えにくい」という落とし穴もあります。

まずは、支出の内訳を可視化することから始めましょう。

📌 独身50代の主な支出項目(例)

- 家賃(または住宅ローン)

- 食費(自炊・外食)

- 通信費・サブスク

- 保険・医療・交際費など

節約のコツは「固定費の見直し」と「無意識な支出を削る」ことです。

✅ 月3万円貯めるための見直しポイント:

- 格安スマホに切り替える(5,000円前後の節約)

- 外食を週1回減らす(1万円程度の節約)

- サブスクを整理(1,000〜3,000円の節約)

ここが重要!

「何にお金を使っているか」が見えれば、ムダが減り、貯まる流れがつくれます!

4-2. 夫婦2人で月3万円貯める黄金の節約ルール

夫婦世帯では、2人の価値観や家計の共有が節約成功のカギになります。

「相手に任せっきり」はNG。協力体制があれば、節約も貯蓄も加速します!

📌 夫婦で取り組む家計改善のポイント

- 支出の役割分担(生活費・貯金)を明確にする

- 月1回の家計ミーティングで予算確認

- 無理な節約ではなく「楽しい節約」に変える工夫を

✅ 月3万円貯める実践ルール:

- 週1回のまとめ買いで食費ロスを削減

- 電気・ガスのプラン見直しで固定費をカット

- 一部を自動積立にして“先取り貯金”にする

ここが重要!

「夫婦の共通目標」があると、節約も習慣になって長続きします!

4-3. 共働き・専業別 家計簿アプリ活用術

家計簿アプリは、「何に使っているか」が一目で分かる最強の見える化ツール。

ただし、ライフスタイルに合った使い方をしないと続きません。

📌 共働き世帯に向いている活用法:

- 共有アプリ(例:Zaim, マネーフォワード)で家計を一元管理

- 支出をカテゴリごとに分担して入力

- クレカや電子マネーとの連携で自動記録

📌 専業主婦(主夫)世帯におすすめの使い方:

- シンプル操作の「LINE家計簿」や「おカネレコ」など

- レシート撮影で手間を減らす

- 食費や日用品など“変動費の見直し”がしやすい

ここが重要!

アプリは「継続すること」が最大の効果。自分たちに合うタイプを選んで、無理なく習慣化しましょう!

FP&専門家を活用した老後マネープラン作成法

老後のお金に不安があるなら、プロの力を借りることが安心への近道です。

ファイナンシャルプランナー(FP)など専門家に相談することで、自分に合った具体的なマネープランを立てることができます。

この章では、FP相談の活用メリットや相談タイミングを解説し、**公的年金の正確な受給額を知る方法として「年金定期便」や「ねんきんネット」**の使い方も紹介します。

また、将来の不安要素であるインフレや医療費の上昇に備える資産シフトの考え方についても解説。

不確実な時代だからこそ、専門家と一緒に「老後に強い家計」を設計しておくことが大切です。

5-1. ファイナンシャルプランナー相談の活用メリット

実は、FPに相談するだけで「お金のモヤモヤが一気にスッキリする」こともあるんです。

お金のプロに相談するメリットはたくさんあります。

📌 FP相談の主なメリット:

- 現在の家計状況を客観的に分析してもらえる

- 老後のシミュレーションや資産運用のアドバイスがもらえる

- 住宅ローン・保険・年金など幅広く相談できる

特に50代は「老後までのラスト10〜15年」が勝負なので、今こそ第三者の視点が役立つ時期です。

ここが重要!

無料のFP相談も増えているので、まずは一度試してみるのが第一歩です!

5-2. 年金定期便・ねんきんネットで受給額を正確に把握

「年金っていくらもらえるの?」という不安、ありますよね。

その疑問は、自分で簡単に調べることができるんです!

📌 確認ツールの違いと特徴:

- 年金定期便:毎年送られてくる書類。これまでの納付状況が分かる

- ねんきんネット:ネットでいつでも確認可能。将来の受給額の試算もできる

- マイナポータル連携でログインも簡単

これを見れば、「何歳から」「いくら」受け取れるかが明確になります。

ここが重要!

年金額を知らないまま老後に突入するのはリスク。今のうちにチェックしておきましょう!

5-3. インフレ率・医療費上昇を織り込んだ資産シフト術

物価や医療費が上がり続ける中、**今の資産配分のままで大丈夫?**と不安になりますよね。

そこで必要なのが、将来リスクを見据えた資産の“シフト”戦略です。

📌 今からできる備え方:

- インフレ対策:物価に強い資産(株式・REIT・外貨)を一部組み込む

- 医療・介護対策:予備資金や民間保険で対応

- 定期的にポートフォリオを見直すクセをつける

50代以降は、「増やすより守る+耐える」設計が重要になります。

ここが重要!

老後の家計は「今の正解」が将来のリスクになる可能性も。未来を読んだ資産設計が安心につながります!

即効!年間36万円カットする50代向け節約術

「節約は地道な努力」と思っていませんか?

実は、見直すべきは“固定費”や“使っていないサービス”。

50代からでもすぐに始められる節約術で、年間36万円以上の支出削減は十分に可能です。

この章では、格安スマホやサブスクの見直しによる通信費の削減法を皮切りに、電気・ガス・水道などの固定費を抑えるチェックリストも紹介。

さらに、ふるさと納税や株主優待などお得に生活費を下げるテクニックまで網羅しています。

ちょっとの見直しが将来の貯蓄に直結するので、今日からできる家計の見直しポイントを一緒にチェックしていきましょう。

6-1. 格安スマホ・サブスク見直しで通信費を半減

スマホ代やサブスクって、気づくとけっこうかかってますよね。

でもここを見直すだけで、月5,000〜1万円の節約が狙えます!

📌 すぐできる通信費節約のポイント:

- 大手キャリア→格安SIMへ乗り換え(3,000〜5,000円削減)

- 使っていないサブスクは一旦解約

- 格安プランでも通話・データ量に十分対応できる時代

例えば、スマホ月1,000円台+サブスク3つ解約すれば、毎月8,000円以上カットも現実的です。

ここが重要!

固定費は“放置してるだけで損”していることも。まずは通信費から削減スタートを!

6-2. 電気・ガス・水道の固定費削減チェックリスト

光熱費は季節によって波があるとはいえ、年間で見るとかなりの支出になります。

そこでおすすめなのが、チェックリスト方式でムダを洗い出す方法です。

📌 光熱費の見直しポイント:

- 電力会社・ガス会社を切り替える(乗り換え割あり)

- エアコンの設定温度を1℃見直すだけで月数百円節約

- LED照明や節水シャワーヘッドの導入

- 「見える化」アプリで日々の使用量を意識する

これらを組み合わせれば、月2,000〜4,000円の節約は難しくありません。

ここが重要!

光熱費は「習慣を変えるだけ」で大きく削れる項目。手間なく効果が出るのが魅力です!

6-3. ふるさと納税&株主優待で生活費を下げる方法

実は、「支出を抑える=節約」だけじゃないんです。

税金や買い物の支出を“得する制度”で抑えるのも立派な節約法なんですよ!

📌 今すぐ使える節税・優待制度:

- ふるさと納税:実質2,000円でお米や肉、日用品がもらえる

- 株主優待:食事券や割引券、クオカードが受け取れる企業も多い

- NISA口座を使えば優待付きの株式投資も非課税で運用可能

たとえば、ふるさと納税+優待株で年間5万〜10万円分のリターンが期待できます。

ここが重要!

おトクな制度は「知っているかどうか」で差が出ます。節約=制度の活用と考えましょう!

介護・医療費リスクに備える保険&公的サポート

老後の暮らしで避けて通れないのが、介護や医療にかかるお金の問題です。

「いつか必要になるかも」と思っていても、具体的に備えている人は意外と少ないのが現実です。

この章では、介護費用の平均額や自費負担のシミュレーションをわかりやすく紹介し、保険選びのポイントや注意点も丁寧に解説します。

また、持ち家と賃貸それぞれの老後コスト・流動性の違いにも触れ、どちらが安心できる選択かを比較します。

突然の出費に困らないためには、事前の備えと制度理解が何よりの武器。

公的支援と民間保険を上手に組み合わせて、将来の不安に強い家計を築きましょう。

7-1. 介護費用平均と自費負担シミュレーション

「介護ってどれくらいお金がかかるの?」

多くの人がこの質問に答えられないまま、突然その時がやってきます。

📌 平均的な介護費の目安(生命保険文化センター調べ):

- 1人あたりの総費用:平均500万円程度

- 月額:自宅介護で約5万円、施設介護では10万〜20万円以上

- 期間:平均介護期間は約5年

公的介護保険はあるものの、全額はカバーされないため“自費負担”も想定しておくことが必要です。

ここが重要!

「介護は突然やってくる」からこそ、今から準備しておくと安心です!

7-2. 医療保険・介護保険選びのポイントと注意点

保険って種類が多くて迷いますよね。

でも、ポイントを押さえれば「必要な保障だけ」に絞って無駄なく選べます。

📌 保険選びのポイント:

- 医療保険:入院日数より“手術給付”や“先進医療”重視

- 介護保険:要介護認定レベルで給付が始まるかを確認

- 掛け捨て型で保険料を抑えつつ、保障内容を充実させる

また、「必要保障額」を算出したうえで、重複している保険がないか定期的に見直すことも大切です。

ここが重要!

保険は「安心料」ですが、入りすぎはムダ。必要最小限を正しく選びましょう!

7-3. 持ち家 vs 賃貸:老後コストと流動性比較

老後の住まい、「持ち家で安心」って思ってませんか?

実は、どちらにもコストとリスクがあるんです。

📌 比較ポイント:

- 持ち家:固定資産税・修繕費などが継続発生

- 賃貸:家賃の支払いが一生続くが、住み替えが柔軟

- 売却や相続・バリアフリー改修など“流動性”も重要視される時代

住宅は資産でもあり、コストでもあります。流動性・管理費・老後の体力面を含めて判断することが大切です。

ここが重要!

「今どこに住んでいるか」ではなく、「老後も住み続けられるか」で選ぶ視点が必要です!

老後生活を守るライフプラン&リスクヘッジ術

老後を安心して過ごすためには、**予想外の出費やリスクに備えた「ライフプラン+リスクヘッジ」**が不可欠です。

医療・介護・葬儀など人生の終盤にかかるお金も含めて、トータルで備える視点が求められます。

この章では、医療・介護・葬儀費用まで含んだ包括的なライフプランの作り方を解説し、万一に備える緊急予備資金の目安や運用先の選び方にも触れます。

さらに、自分に本当に必要な保障額から逆算して最適な保険商品を見つける方法も紹介。

老後のお金の不安は、「知らない・備えていない」ことから生まれます。

今のうちにリスクに強い備えを整えることが、安心の老後生活を守る第一歩になります。

8-1. 医療・介護・葬儀まで含むライフプラン設計

実は、老後にかかるお金は「生活費」だけではないんです。

医療・介護・葬儀など人生終盤のイベントにかかる費用も含めて考えておく必要があります。

📌 かかる費用の目安(平均):

- 医療費:入院・通院などで年間10万〜30万円

- 介護費:5年間で平均500万円前後

- 葬儀費:平均約200万円(直葬でも20〜50万円)

これらは**“突然やってくる支出”**なので、事前に組み込んでおくと安心です。

ここが重要!

老後のライフプランには「いざという時に使うお金」も含めて設計することが大切です!

8-2. 緊急予備資金の目安と運用先の選び方

万一の出費に備えて、手元にすぐ使える「緊急資金」を用意しておくことはとても重要です。

目安や運用先について、シンプルに整理しておきましょう。

📌 緊急資金の目安とポイント:

- 生活費の3〜6カ月分(例:月20万円×6カ月=120万円)

- 現金・普通預金など、すぐ引き出せる資産で保有

- インフレを意識するなら流動性の高い定期預金や個人向け国債も選択肢

投資に回しすぎると、いざという時に引き出せないリスクがあります。

ここが重要!

「備え」と「使いやすさ」のバランスを考えて、現金+低リスク運用の組み合わせがベストです!

8-3. 必要保障額から逆算する最適保険商品

保険を選ぶとき、「とりあえず入っておけば安心」という考えは危険です。

大切なのは、“いくら必要なのか”を逆算してから選ぶことなんです。

📌 保険設計の基本ステップ:

- 介護・入院・死亡などで必要な資金をシミュレーション

- 既にある資産(貯金・年金・退職金)でカバーできる分を除外

- 足りない部分だけを保険で補う

おすすめは掛け捨て型+必要最小限の保障でコスパを高める方法です。

ここが重要!

保険は“必要額を満たすための道具”です。保障を見積もってから商品を選ぶのが正しい順序です!

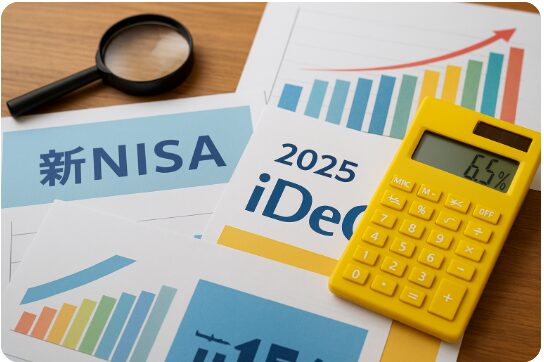

2025年最新制度&金融商品で資産を増やす方法

2025年は、新NISAやiDeCo制度の改正など資産運用に有利な制度が大きく進化しています。

老後資金を効率よく増やすためには、こうした最新制度や金融商品の特徴を正しく理解し、早めに取り入れることが重要です。

この章では、2025年版の新NISA・iDeCoの改正ポイントとその活用術を解説し、注目の高金利外貨MMFやインフレ連動債の特徴・リスクにも触れます。

また、人生100年時代に対応するための資産プラン見直しのタイミングについても具体的に紹介。

制度改正の波に乗り遅れず、時代に合った資産運用で老後不安をチャンスに変えましょう。

9-1. 2025年版新NISA・iDeCo改正ポイントと活用術

実は、2024年→2025年でNISA・iDeCo制度がさらに使いやすく進化しているんです!

ここでは注目すべき改正ポイントと活用方法を紹介します。

📌 主な改正ポイント:

- 新NISA:年間投資枠の拡大(360万円)・非課税期間は無期限に!

- iDeCo:加入年齢の拡大・受給開始時期の柔軟化

- 少額でも長期で運用すれば、老後資金の大きな支えに

投資初心者でも始めやすく、税制メリットがそのまま「手取りUP」につながる制度です。

ここが重要!

2025年は“資産形成元年”と言える年。制度改正をチャンスに変えていきましょう!

9-2. 高金利外貨MMF・インフレ連動債のメリット・リスク

「金利が低い日本で増やすのは難しい…」と感じる方に注目されているのが、外貨MMFやインフレ連動債です。

📌 商品の特徴と注意点:

- 外貨MMF:米ドルなど高金利通貨の短期運用で年5〜6%利回りも

- インフレ連動債:物価上昇に応じて利息が上がる=インフレ対策になる

- 為替リスクや価格変動リスクがあるため、少額からの分散投資が基本

あくまで「全体の一部」で使うことで、ポートフォリオの強化が可能です。

ここが重要!

“増やす”ことを狙うなら、リスクとのバランスを考えた商品選びが鍵になります!

9-3. 人生100年時代のプラン見直しタイミング

「60歳で退職=ゴール」ではなくなった今、人生100年時代に合わせて資金計画を見直すタイミングが必要です。

📌 プラン見直しのきっかけとなるイベント例:

- 子どもの独立/住宅ローン完済/退職金の受け取り

- 年金受給前後(60〜65歳)/親の介護開始

- 自身の健康状態の変化

このタイミングで資産配分・支出計画・保険内容を点検しておけば、将来の不安を大きく減らせます。

ここが重要!

ライフイベントは「お金の見直しチャンス」。変化に応じて定期的にプランをアップデートしましょう!

結論

老後資金3,000万円という目標は、一見ハードルが高そうに見えますが、毎月3万円の節約と堅実な資産形成を組み合わせれば、50代からでも十分に間に合います。

この記事では、生活費の見直し・新NISAやiDeCoの活用・退職金運用・家計管理・リスクへの備えまで、幅広い視点から老後対策を解説してきました。

特に、固定費の削減や制度活用はすぐに実践でき、効果が見えやすいポイントです。

「何をすればいいか分からない…」という方も、まずは家計簿アプリを使って支出の見える化から始めてみましょう。

今日から始められる行動を一つずつ積み重ねることが、将来の安心へとつながります。

今この瞬間の決断と行動が、5年後・10年後の老後生活を大きく変えることになります。

老後不安を希望に変える第一歩は、あなた自身の手の中にあります。

小さな一歩を、今日から踏み出してみませんか?

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント