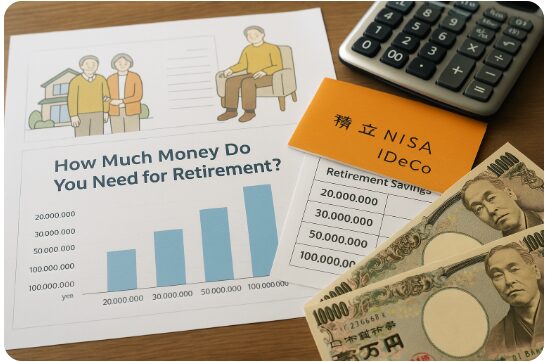

老後資金は「2,000万円問題」が話題になって以来、多くの人が不安を感じていますよね。

実は、老後に必要なお金は一律ではなく、生活スタイル・家族構成・住居環境によって大きく変わるんです。持ち家か賃貸か、夫婦か単身かによって必要額は異なり、3000万円以上を目標にする人も少なくありません。

さらに、年金だけでは生活費をまかなえない可能性があるため、新NISAやiDeCoを活用した資産形成、退職金の使い方、医療・介護費への備えが欠かせません。最近では「老後資金シミュレーションアプリ」や「エクセルの計算シート」を使い、現実的な目標を立てる人も増えています。

つまり、老後資金の準備は「今の生活を見直すこと」と「将来のリスクに備えること」の両輪が大切。

この記事では、2025年最新の老後資金事情と準備の具体的な方法を、初心者にもわかりやすく解説していきます!

- 老後の資金に必要な貯蓄額とは|老後資金いくら/平均・目安/65歳の到達目標

- 老後資金問題の重要性|老後資金シミュレーション/不足リスク/不安の解消

- 老後資金の準備を始める方法|60代からの貯蓄プラン/投資信託/FP相談

- 夫婦で考える老後の生活|老後資金 夫婦の目安・生活費の内訳・共同名義

- 一人暮らしの老後資金の準備|おひとりさま老後資金いくら・独身女性/男性の注意点

- 老後に必要な年金受給額|公的年金/私的年金・厚生年金/国民年金の違い

- 生活のゆとりを持つために|月々の支出を抑える方法・趣味/娯楽費の適正化

- 老後資金の運用方法|不動産/投資信託/NISA・確定拠出/取り崩し

- 老後資金の最新事情|2025視点・インフレ影響・実績から学ぶ管理術

- 結論

老後の資金に必要な貯蓄額とは|老後資金いくら/平均・目安/65歳の到達目標

老後に必要な資金はいくらなのか、誰もが一度は考える大きなテーマですよね。

一般的に「老後資金2000万円問題」が話題になりましたが、実際に必要な金額は夫婦か単身か、持ち家か賃貸かによって大きく異なるのが現実です。たとえば、夫婦で持ち家がある場合と、単身で賃貸暮らしの場合では、生活費の目安や必要な備えが大きく変わります。

また、統計データを見ると老後資金の平均は2000万〜3000万円とされていますが、ゆとりある生活を望む人の中には5000万〜1億円を目標にしているケースもあります。さらに退職金の使い方や、積立NISA・iDeCoなどの税制優遇制度をどう活用するかで、老後の安心度は大きく変わります。

つまり、老後資金の正解は一律ではなく、ライフスタイルに応じたシミュレーションと準備が欠かせないということです。

1-1: 65歳でいくら必要?(夫婦/一人・持ち家/賃貸のケース別:老後資金いくら必要)

実は、老後資金は「夫婦か単身か」「持ち家か賃貸か」で大きく変わるんです。目安額を知ることで、自分のケースに合った資金計画を立てやすくなります。

ケース別の必要資金の目安:

- 夫婦・持ち家あり:月25〜28万円 → 65歳までに約2500万円

- 夫婦・賃貸:月30〜35万円 → 65歳までに3000万〜4000万円

- 単身・持ち家あり:月15〜18万円 → 65歳までに1500万〜2000万円

- 単身・賃貸:月20〜25万円 → 65歳までに2000万〜3000万円

ここが重要!

老後資金は「ライフスタイルと住まい方」で大きく変動します。まずは自分の生活設計に合わせて計算してみましょう。

1-2: 老後資金の平均と中央値:2000万円問題〜3000万・5000万・1億円の生活レベル

「老後2000万円問題」という言葉を聞いたことがありますよね?これはあくまで平均的なケース。実際には生活レベルによって必要額は3000万〜5000万円、さらには1億円と大きく変わります。

生活レベルごとの目安:

- 倹約型:2000万程度で安心

- 標準型:3000万〜5000万で余裕のある暮らし

- 贅沢型:1億円近く必要になることも

つまり、平均や中央値は目安にすぎず、自分がどんな老後を送りたいかで金額は変わるということですね!

1-3: 老後資金の貯め方:60代・退職金の使い方/積立NISA・iDeCoの活用

老後資金を効率よく貯めるには「仕組み」を使うのがポイントです。実は、60代でもまだできる方法はたくさんあります。

おすすめの貯め方:

- 退職金を計画的に活用(一括消費せず、生活費+運用に振り分ける)

- 積立NISAやiDeCo(税制優遇を利用しながら長期で増やす)

- 生活費の見直し(固定費削減で貯蓄に回す余裕をつくる)

ここが重要!

老後資金は「一度に大金を準備する」よりも、制度や投資を組み合わせて少しずつ増やす工夫が効果的です。

老後資金問題の重要性|老後資金シミュレーション/不足リスク/不安の解消

「老後資金が足りるのか不安…」と感じている方は多いですよね。実際、総務省の家計調査によると高齢夫婦世帯の平均支出は毎月約26万円前後とされ、年金だけでは不足するケースも少なくありません。つまり、老後資金のシミュレーションを行わないと将来の生活設計に大きなズレが生じる可能性があるのです。

さらに注意したいのがインフレや医療・介護費の上昇です。現役時代と違って収入が限られる中、予想以上に支出が増えるリスクがあります。だからこそ、生活費のシミュレーションやリスクへの備えは必須。

また「老後資金が準備できなかったらどうする?」という悩みに対しても、優先順位を決めて対応すれば道は開けます。つまり、不安を漠然と抱えるより、具体的に計算し対策を立てることが安心につながるということです。

2-1. 生活費をシミュレーション(エクセル/アプリ:老後資金シミュレーション おすすめ・計算シート)

実は、老後の生活費は「なんとなく」ではなく数字で把握することがポイントです。今はエクセルの計算シートや無料アプリを使えば、誰でも簡単にシミュレーションできます。

おすすめのやり方:

- エクセルで「固定費(住居・光熱費・保険)+変動費(食費・娯楽・交際費)」を入力

- 老後資金シミュレーションアプリ(金融庁や証券会社が提供)を活用

- 年金見込額を入力し、不足分を算出

ここが重要!

数字で見える化することが、不安を安心に変える第一歩です。

2-2. 不足リスクと対策(インフレ・医療/介護費・年金以外の収入)

老後資金が不足する一番の理由は「想定外の出費」です。特にインフレ・医療費・介護費は大きなリスク要因になります。

不足リスクと対策:

- インフレ → 物価上昇を考慮し、投資や分散運用で備える

- 医療費 → 高額療養費制度・医療保険をチェック

- 介護費 → 介護保険や民間サービス費用を想定

- 年金以外の収入 → 副業・資産運用・不動産収入で補強

つまり、ただ貯金するだけでは不十分。複数の収入源を用意することが安心につながります。

2-3. みんなどうしてる?老後資金がない/足りない時の優先順位

「貯金が少なくて不安…」という人も多いですよね。そんな時は、優先順位をつけて対策するのが現実的です。

みんなが実践している対策:

- 固定費を徹底的に削減(通信費・保険・サブスク)

- 年金を繰下げ受給して、毎月の受給額を増やす

- 退職後も少しだけ働き続けて収入を確保

- 公的制度(高額療養費・生活支援制度)を活用

ここが重要!

「老後資金がゼロ=詰み」ではありません。やれることを順番に実行すれば不安は解消できます。

老後資金の準備を始める方法|60代からの貯蓄プラン/投資信託/FP相談

「60代から老後資金を準備するのは遅いのでは?」と不安に思う方もいますが、実は今からでも十分にできる対策があります。大切なのは、家計の固定費を見直し、無駄を減らしながら効率的に貯蓄を積み立てることです。特に年金受給前後のライフイベントを意識した資金計画は欠かせません。

また、新NISAやiDeCo、企業型確定拠出年金などの制度をどう使い分けるかもポイントです。制度ごとのメリットを理解し、自分のライフスタイルに合わせて組み合わせることで、節税効果と資産形成を同時に実現できます。

さらに、ライフプランナーやFPへの相談を活用することで、専門家の視点から現実的な計画を立てられます。つまり、60代からでも遅くない!今できる行動が老後の安心を左右するということですね。

3-1. 60歳・60代からの貯蓄プラン(家計の固定費見直し/積立設計/開始タイミング)

実は、60代でも「家計の固定費を見直すだけ」で月数万円の余裕を作れるんです。その余裕を積立や運用に回すことが老後資金準備の第一歩です。

具体的なポイント:

- 通信費・保険のプランを見直して固定費を削減

- 生活費を把握し、毎月の余剰を積立へ回す

- 積立開始は「今すぐ」が正解!時間を味方にする

ここが重要!

老後資金の準備は、始める時期より「継続できる仕組みづくり」が大切です。

3-2. 新NISA・iDeCo・確定拠出年金の使い分け(積立NISAだけは足りる?)

「NISAやiDeCoって何を選べばいいの?」という疑問はよくあります。仕組みを理解して、自分に合った制度を使い分けるのが賢い方法です。

制度ごとの特徴:

- 新NISA → いつでも引き出せる。流動性が高く老後の取り崩しに便利

- iDeCo → 60歳まで引き出せない代わりに、掛金が全額所得控除

- 企業型確定拠出年金 → 勤め先の制度を活用すれば、より効率的に老後資金を積立可能

つまり、積立NISAだけでは不十分。iDeCoや確定拠出年金も併用して老後資金を強化するのが正解です。

3-3. ライフプランナー/FPに相談:老後資金計画の作成・見直しサイクル

「自分で計画を立てるのは不安…」という方には、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談が効果的です。第三者の目線でライフプランを作成してもらうと、不安が具体的な数字に変わります。

FP相談でできること:

- 老後資金のシミュレーション作成

- 保険や投資商品の見直し

- 退職金の使い方や資産の分散方法の提案

- 数年ごとに見直しサイクルを回す

ここが重要!

老後資金は一度立てて終わりではなく、定期的な見直しで「安心」を積み重ねることが大切です。

夫婦で考える老後の生活|老後資金 夫婦の目安・生活費の内訳・共同名義

夫婦で迎える老後は、一人暮らしとは異なり生活費や資産の管理方法も変わってきます。持ち家か賃貸か、車を維持するかどうか、加入している保険の内容によって、毎月の支出は大きく差が出るのが現実です。そのため、まずは夫婦二人での生活費をシミュレーションし、必要額を把握することが安心の第一歩となります。

さらに、共同名義の活用や口座の分散、年金の合算管理など、夫婦ならではの資産形成の工夫も重要です。退職金の使い方一つでも、将来の安心度は変わります。

また、医療や介護、住まいのリスクにどう備えるかも大切なテーマです。長生き時代を安心して過ごすために、夫婦で話し合い、現実的な老後資金プランを作ることが必要ですね。

4-1. 夫婦二人の生活費と支出内訳(持ち家/賃貸・車の有無・保険)

実は、夫婦二人での生活費は「月25〜30万円前後」が平均なんです。

ただし住居や車の有無で差が出ます。

📌 ケース別の生活費目安

- 持ち家あり → 固定資産税や修繕費を考慮(住宅ローンが残っている場合は負担大)

- 賃貸暮らし → 家賃支出が大きく、月数万円の差が生まれる

- 車あり → 維持費(保険・ガソリン・車検)が老後の負担に

- 車なし → 公共交通を利用する分、コストは抑えやすい

ここが重要!

夫婦のライフスタイルによって老後資金は大きく変動するため、現実に即した試算が必要です。

4-2. 共同名義と資産形成:口座分散・年金合算・退職金の配分

老後資金は夫婦で「共有」しながらも、分散して管理することが安心につながります。

💡 資産形成の工夫

- 銀行口座を夫婦で分散し、非常時にも使えるようにする

- 年金は2人分を合算してシミュレーション

- 退職金は一括で使わず、分散投資や積立に活用

つまり、夫婦のお金を一体管理しつつ、リスクを分散させることが重要です。

4-3. 安心して老後を迎えるために:リスク備え(医療/介護/住まい)

夫婦の場合、どちらか一方が健康を損ねるリスクも現実的です。医療や介護に備えることは必須です。

リスク対策のポイント:

- 医療保険や介護保険を見直しておく

- 持ち家ならバリアフリーリフォームを検討

- 賃貸なら高齢者でも入居可能な物件を把握しておく

ここが重要!

「長生きリスク」や「介護リスク」に備えることで、夫婦二人の老後の安心度は格段に高まります。

一人暮らしの老後資金の準備|おひとりさま老後資金いくら・独身女性/男性の注意点

一人暮らしで老後を迎える場合、夫婦世帯と比べて収入や生活費のバランスがシビアになりやすいのが特徴です。特に、女性一人暮らしや独身男性の場合、持ち家の有無や住む地域によって必要な老後資金は大きく変わります。

さらに、介護や医療費の負担が一人で直撃するため、計画的な備えが欠かせません。入院や在宅介護のコストは地域差が大きく、思わぬ支出につながることもあります。

そのため、早い段階から家計アプリでの管理や固定費削減、非常費の確保を意識して準備することが大切です。おひとりさま老後を安心して過ごすには、「どのくらい必要か」を見える化し、自分に合った資金計画を立てることが重要ですね。

5-1. 単身世帯の生活費事情(女性一人暮らし/独身男性/持ち家なしのケース)

実は、一人暮らしの生活費は「月15〜20万円」が平均とされています。

ただし賃貸か持ち家かで大きく変わります。

📌 ポイント

- 女性の一人暮らし → 長寿リスクを考え、老後資金は余裕を持って準備

- 男性の一人暮らし → 医療や食生活に不安が出やすい

- 賃貸の場合 → 家賃が継続的な負担に。持ち家がないと資金が多めに必要

ここが重要!

単身世帯は「住居費」と「医療費」を中心に資金計画を立てることが必須です。

5-2. 介護と医療費の影響(地域差/入院・在宅介護のコスト)

おひとりさまの老後で大きな不安となるのが医療と介護です。地域差も大きく、都市部と地方で必要額は変わります。

💡 医療・介護にかかる費用の目安

- 入院費:数十万円〜100万円以上になるケースも

- 在宅介護:月5〜10万円前後

- 施設入居:月15〜25万円(地域・施設による差あり)

つまり、医療・介護の出費を前提に「余裕資金」を確保することが重要です。

5-3. 計画的な貯蓄と支出管理(家計アプリ/固定費削減/非常費の確保)

一人暮らしは家計管理がすべて自分次第。だからこそ、アプリや固定費削減を活用した資金管理が効果的です。

具体的な工夫:

- 家計簿アプリで収支を可視化

- 通信費・保険料などの固定費を削減

- 緊急時に備えて非常用資金(100万〜200万円)を別口座に確保

ここが重要!

「支出を見える化」し、「余裕資金を確保」することが、おひとりさま老後の安心につながります。

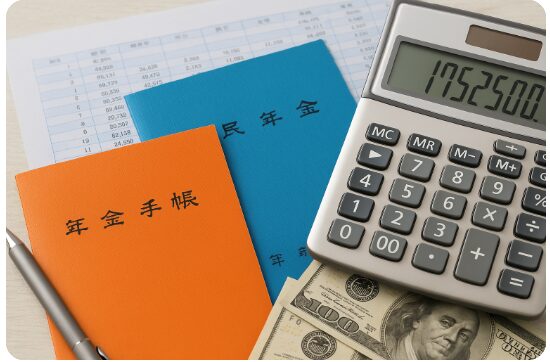

老後に必要な年金受給額|公的年金/私的年金・厚生年金/国民年金の違い

老後の生活を支える柱といえば、やはり 年金の受給額 ですよね。公的年金(国民年金・厚生年金)は誰もが受け取れる基本的な収入源ですが、その金額だけで安心できるとは限りません。実際の支給額は「ねんきん定期便」や「年金ネット」で確認でき、将来の生活設計に直結します。

一方で、年金の種類や加入歴によって受給額には差が出ます。特に国民年金だけの人は不足リスクが大きいため、私的年金や資産運用での補填が不可欠です。

さらに、繰下げ受給や年金以外の収入設計を組み合わせることで、老後の安心度は大きく変わります。年金額の把握と不足分の補い方を早めに考えることが、安定した老後の第一歩になるのです。

6-1. 公的年金と私的年金の基本(ねんきん定期便/年金見込額の確認)

実は、自分が将来どのくらい年金をもらえるのかは「ねんきん定期便」で確認できるんです。

年金は大きく分けて 公的年金(国が支給) と 私的年金(企業年金・個人年金保険など) に分かれます。

📌 チェックポイント

- 公的年金:老後の生活費のベース。受給額は年収や加入年数による

- 私的年金:不足分を補う役割。個人年金や企業型確定拠出年金など

- ねんきんネットを活用すれば将来の見込額を簡単に確認できる

ここが重要!

「自分はいくらもらえるのか?」を早めに把握して、準備の基準にすることが大切です。

6-2. 厚生年金と国民年金の違い(国民年金のみ老後資金の注意点)

つまり、会社員・公務員が加入する「厚生年金」と、自営業やフリーランスが加入する「国民年金」では受給額に大きな差があるということです。

📌 受給額の目安(2025年時点)

- 厚生年金(平均的な会社員):月14〜15万円程度

- 国民年金(満額):月6.5万円程度

国民年金のみだと老後の生活費を賄うのは難しいため、私的年金や投資での補完が必須になります。

ここが重要!

国民年金だけでは不足するため、早めに「プラスの収入源」を設計する必要があります。

6-3. 受給戦略と不足分の補い方(繰下げ受給・年金以外収入の設計)

年金は65歳から受け取るのが基本ですが、繰下げ受給をすると増額されます。

さらに、年金以外の収入をどう作るかも大切な戦略です。

💡 不足分を補う方法

- 繰下げ受給で年金額を増やす(1年繰下げで約8%アップ)

- iDeCo・NISA・企業型確定拠出年金で老後資金を積み立てる

- 不動産収入や副業などでプラスのキャッシュフローを確保

ここが重要!

「年金+αの収入設計」をすることで、ゆとりある老後生活を実現できます。

生活のゆとりを持つために|月々の支出を抑える方法・趣味/娯楽費の適正化

老後を安心して過ごすためには「いくら貯めるか」だけでなく、毎月の支出をどうコントロールするかが大切です。特に固定費や趣味・娯楽費は気づかないうちに膨らみ、将来の可処分所得を圧迫する大きな要因になります。

たとえば通信費や保険料を見直すだけでも、毎月数千円〜数万円の節約が可能です。さらに、旅行や交際費、サブスクなどの趣味・娯楽費を最適化することで、ゆとりを保ちながら無駄を削るライフスタイルが実現できます。

また、生活レベルに応じた「ゆとりある老後資金シミュレーション」を行うことで、本当に必要な金額が明確になります。支出管理とライフスタイル調整が、安心して暮らすための最大のカギなのです。

7-1. 固定費の見直し(通信/保険/住まい)で可処分所得を増やす

実は、固定費を見直すだけで毎月数万円単位の節約ができるんです。

📌 固定費見直しのポイント

- 通信費:格安SIMや光回線の見直し

- 保険料:不要な保障を削り、老後に必要なものだけ残す

- 住まい:ローン繰上返済や賃貸のダウンサイジング

ここが重要!

「固定費=毎月必ず出ていく支出」を抑えることが、最も効率の良い節約法です。

7-2. 趣味や娯楽費の最適化(旅行/交際費/サブスクの整理)

老後の楽しみとして大切なのが趣味や娯楽です。無理に削るのではなく、適正化することがポイントです。

💡 最適化の方法

- 旅行:オフシーズンを狙うと費用を半分以下にできる

- 交際費:本当に会いたい人に絞る

- サブスク:使っていないサービスを解約

ここが重要!

「楽しみを維持しながら支出を抑える」工夫で、心の豊かさを失わずに節約できます。

7-3. 老後の必要金額を精査(ゆとりシミュレーション/生活レベルの確認)

つまり、老後の生活費は「自分にとっての適正水準」を知ることが大切なんです。

📌 チェック方法

- ゆとりある生活費(夫婦で月30〜35万円、一人で月20万円前後)を基準に考える

- シミュレーションアプリや家計簿で実際の支出を確認

- 「どのレベルの生活を維持したいか」を夫婦や家族で話し合う

ここが重要!

必要金額を精査しておけば、無駄な不安に悩まされず、現実的な準備ができます。

老後資金の運用方法|不動産/投資信託/NISA・確定拠出/取り崩し

老後資金を貯めるだけでは不十分で、どう運用するかが生活の安定を左右します。銀行預金だけに頼るとインフレで資産が目減りする可能性があり、計画的な資産運用が欠かせません。

代表的な方法には、不動産投資・投資信託・NISAや確定拠出年金といった制度の活用があります。不動産は安定収入や資産価値維持のメリットがある一方で、空室リスクや維持コストの課題もあります。投資信託やNISAは少額から分散投資でき、税制優遇を受けながら長期的に資産形成できる点が魅力です。

さらに、取り崩しのシミュレーションやリスク管理を行うことで、老後生活を安定させられます。安全性と収益性のバランスを取る運用戦略が、安心した老後の決め手になるのです。

8-1. 不動産投資のメリット・デメリット(自宅を担保に老後資金/リバース型の検討)

実は、自宅を持っている人は「不動産」も老後資金の一部になるんです。

特に注目されているのが「リバースモーゲージ(自宅を担保に資金を借りる仕組み)」です。

📌 メリットとデメリット

- メリット:安定した賃料収入、資産価値を活用できる

- デメリット:空室リスクや管理コスト、資産価値下落のリスク

- リバース型は「子どもに不動産を残さなくてもいい」場合に有効

ここが重要!

不動産は長期的に安定した収入源になり得るが、流動性や相続の点も考慮することが大切です。

8-2. NISA/積立NISA・確定拠出年金の利点(税制優遇と長期運用)

つまり、少額からコツコツ投資できる NISA・iDeCo(確定拠出年金) が老後資金づくりの王道なんです。

📌 ポイント

- NISA/積立NISA:投資利益が非課税(通常20.315%の税金がゼロ)

- iDeCo:掛金が全額所得控除、運用益も非課税

- 長期積立による複利効果が期待できる

ここが重要!

税制優遇をフル活用することで、効率的に老後資金を増やせます。

8-3. 資産形成のリスク管理(分散・ボラティリティ・取り崩しシミュレーション)

投資は「増やす」だけでなく「守る」視点も必要です。特に老後は、リスク管理と取り崩しの計画が重要になります。

💡 リスク管理の方法

- 株式・債券・不動産などに分散投資

- 積立投資で購入タイミングのリスクを平準化

- 取り崩しシミュレーションで「年間いくら使えるか」を把握

ここが重要!

老後の資産運用は「攻めすぎない投資」と「計画的な取り崩し」の両立がポイントです。

老後資金の最新事情|2025視点・インフレ影響・実績から学ぶ管理術

2025年の老後資金を考える上で重要なのは、社会や経済の変化に合わせて柔軟に対応することです。物価上昇や金利動向、さらには賃金水準の変化が生活費や資産運用に直結するため、従来の「2000万円問題」だけでは語れなくなっています。

特にインフレが続く局面では、現金のままでは資産価値が目減りしやすいため、実質利回りを意識した運用が求められます。また、実際に老後生活を送る人々のブログや相談事例からも、成功と失敗のパターンを学べるのが大きなヒントになります。

つまり、これからの老後資金対策は「準備した金額」だけでなく、「時代に合った管理方法」を取り入れることがポイントなんです。

9-1. 2025年の資金準備の視点(賃金/物価/金利の動向を踏まえる)

実は、老後資金の必要額は「経済環境」によって変わります。2025年の日本では、物価や金利の動きに特に注意が必要です。

📌 影響する要素

- 賃金上昇:現役時代の貯蓄余力に直結

- 物価上昇:生活費の上振れリスク

- 金利動向:預金・債券・ローン返済に影響

ここが重要!

その時代の経済環境を前提に「今の老後資金の目安」を計算することが必要です。

9-2. インフレ率の影響を考慮(実質利回り/生活費の上振れに備える)

つまり、インフレが進むと「お金の価値が目減りする」ということなんです。

📌 インフレへの備え

- 実質利回りを意識(物価上昇率を引いた運用利回り)

- 生活費の増加を想定したシミュレーションを行う

- インフレに強い資産(株式・不動産・コモディティ)を一部組み込む

ここが重要!

「今の1万円」と「将来の1万円」では価値が違う。インフレを前提に備えるのが現実的です。

9-3. 実績から学ぶ:老後資金ブログ・相談事例・成功/失敗パターン

他人の経験を学ぶことも、老後資金対策では大きなヒントになります。実際のブログや相談事例から「成功例」と「失敗例」を知っておくと安心です。

📌 よくあるパターン

- 成功例:早めに積立を開始、無理のない生活費管理、分散投資を継続

- 失敗例:年金だけに依存、投資でリスクを取りすぎ、生活費の把握不足

ここが重要!

「人の成功と失敗」から学ぶことで、自分の老後資金計画をより堅実にできます。

結論

老後資金の準備は「早めの行動」と「正しい方法」がカギです。この記事で解説したように、必要な貯蓄額の目安を知ることから始まり、生活費シミュレーションや不足リスクへの備え、そしてNISA・iDeCoなど税制優遇制度の活用まで、一つひとつのステップを実践することで将来の安心が大きく変わります。

特に、夫婦世帯と単身世帯では必要額や備える方法が異なるため、自分のライフスタイルに合った計画が欠かせません。また、年金の受給戦略や生活費の最適化、老後資金の運用方法を組み合わせることで、ゆとりある老後を実現できます。

大切なのは、完璧を目指すのではなく、今日からできることを一つでも始めることです。たとえば「固定費を見直す」「NISAを開設する」「家計アプリで支出を把握する」といった小さな行動でも積み重ねれば大きな差につながります。

ここが重要! 老後資金は「準備しながら調整していくもの」。不安を放置せず、今から一歩を踏み出すことで未来は確実に変わります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント