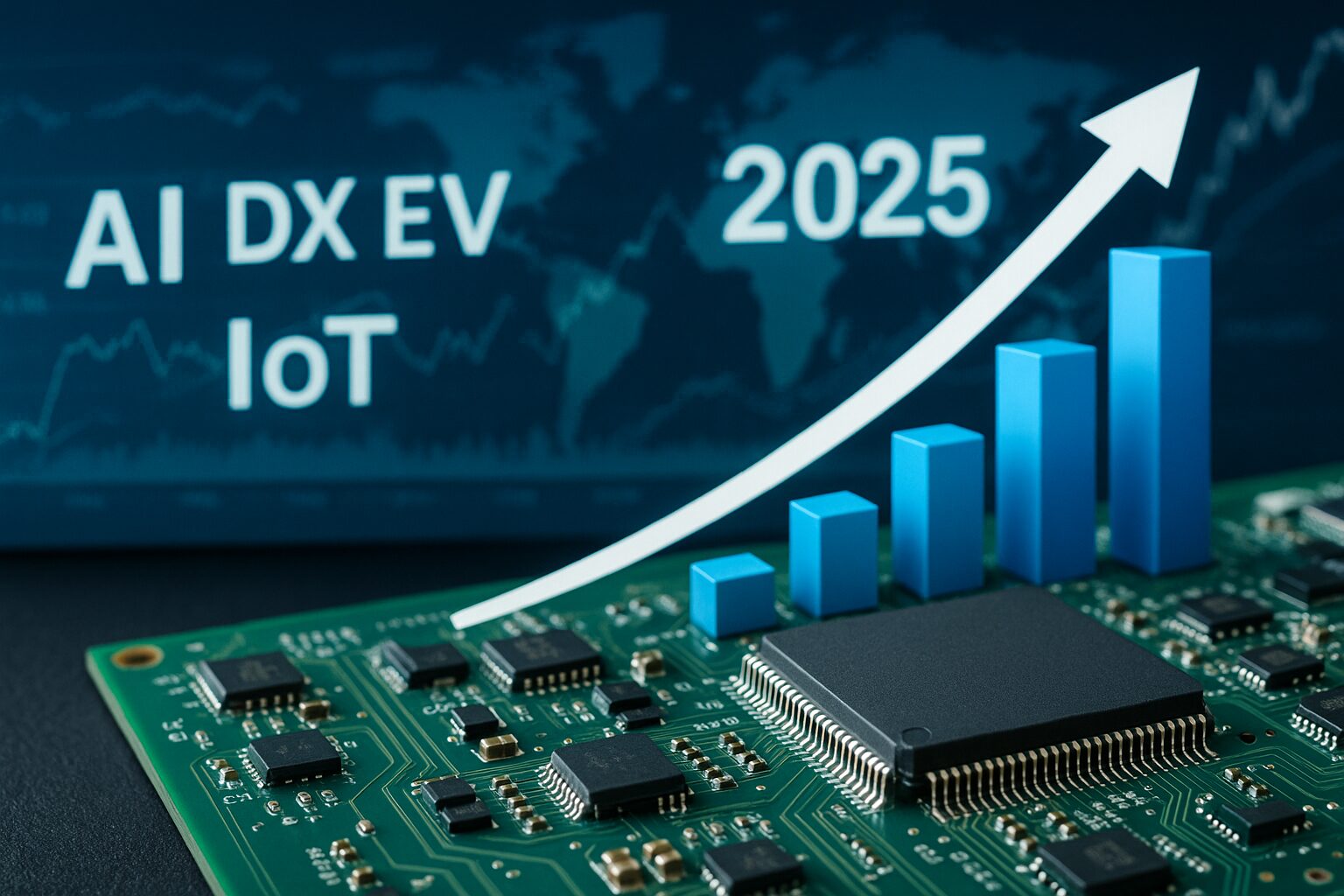

2025年、半導体市場は再び大きな注目を集めています。

AI・DX・EV・IoTといった成長分野の拡大により、半導体需要は世界的に急増中。

加えて、政府支援やサプライチェーン再編の動きも、業界全体に新たなチャンスをもたらしています。

この記事では、最新の需要動向・需給ギャップの要因・日本の産業再起動・グローバル競争までを網羅的に解説。

さらに、投資家向けの半導体銘柄・ETF・新技術への資金流入の動きにも触れ、初心者でもわかりやすくお届けします。

2025年半導体市場動向とDXの影響分析

2023〜2024年の世界半導体市場は調整局面を迎えつつも、生成AI・EV・データセンターの需要に支えられ回復基調に転じています。

特に2025年は、DX(デジタルトランスフォーメーション)需要の加速と政策支援の本格化が追い風となり、中長期の成長期待が一段と高まっている状況です。

この章では、直近の需要実績とCAGR(年平均成長率)予測をふまえた業界の現状分析に加え、DXが半導体需要をどのように押し上げているのか、政府支援やサプライチェーン再構築の動きがもたらす投資機会までをわかりやすく解説していきます。

1-1: 2023〜2024年の半導体需要実績とCAGR予測

実は、2023〜2024年は半導体業界にとって**「調整の年」**だったんです。

一時的な在庫過剰と需要低迷で出荷台数が減少しましたが、底打ちの兆しも見え始めています。

ここで注目したいポイントは以下の通りです:

- 2023年:世界全体でマイナス成長(前年比−10%前後)

- 2024年:生成AI・自動車向けが下支えし、緩やかに回復

- CAGR予測(2024〜2028年):年平均成長率約7〜9%と予測

市場はすでに次の成長フェーズへ移行中。**「反転上昇の初期段階」**にあると考えられています。

ここが重要!

短期的な下落に惑わされず、中長期でのCAGR成長性に着目するのが投資判断のカギです。

1-2: DX(デジタルトランスフォーメーション)が生む半導体需要の拡大要因

実は、DXの加速が半導体市場を根本から変えつつあるんです。

企業のITインフラ刷新、製造業のスマート化、そして生成AIの導入…これらはすべてチップの需要を押し上げています。

DXが引き起こす需要拡大の例は以下の通り:

- クラウド普及:データセンター用CPU・GPUの需要増

- 生成AI:高速演算チップ(H100、TPUなど)が急拡大

- 製造DX:ロボティクスやIoTに組み込み用半導体が必須

- リモート社会:通信インフラ関連の半導体需要が増加

つまり、DXは単なる流行ではなく、構造的に市場全体を底上げしている要因というわけです。

ここが重要!

DXの波に乗った産業は、半導体なくして成長できない時代になっています。関連セクターにも注目です!

1-3: 政府支援・サプライチェーン強化がもたらす市場機会

実は、各国政府が半導体産業を戦略的な産業と位置づけていることをご存知ですか?

サプライチェーンの分断リスクに対応するため、国内回帰・自給自足を目指す動きが進んでいます。

具体的な政策支援の動きは以下の通りです:

- 米国:CHIPS法により520億ドル規模の補助金

- 日本:TSMC熊本工場支援に最大9,000億円規模の予算投入

- EU:European Chips Actにより技術開発支援と製造拠点強化

- 中国:国産化推進のための官民連携と大型投資

こうした政策は、新たな生産拠点や研究開発の活性化を促進し、地政学リスクへの耐性を高めています。

ここが重要!

政府支援は設備投資・研究開発・雇用創出につながり、長期的な成長機会としても見逃せません。

“需給ギャップ”解消の鍵|供給過剰⇔不足のメカニズム

半導体市場は常に「供給過剰」と「品薄」の波に揺れていますよね。

2023〜2024年も在庫調整局面が続き、需給ギャップが大きな課題となりました。

特に、スマホ市場の成熟やIoT機器の伸び悩みが需要減少を招く一方で、生成AIやEVの成長が特定分野での供給不足を生んでいます。

このようなミスマッチを防ぐため、ファウンドリ各社の戦略やコスト管理手法が大きな役割を果たしています。

この章では、在庫調整の最新事例、需給ギャップが生まれる構造、安定供給のための経営戦略を整理し、需給バランスの裏側に迫ります。

2-1: 過剰在庫リスクと在庫調整サイクルの最新事例

実は、半導体業界には**周期的な“在庫サイクル”**があるんです。

2022〜2023年にかけての需要急減で、在庫が積み上がり「供給過剰」が発生しました。

最新の事例では以下のような流れが見られます:

- スマホ・PCの販売低迷 → 受注キャンセルが相次ぐ

- ファウンドリやIDMが生産を調整 → 稼働率50〜70%まで低下

- 2024年後半から在庫整理が進み、回復傾向へ

つまり、「在庫過剰→減産→在庫調整→需要回復」という流れが繰り返されているんですね。

ここが重要!

在庫調整局面は**“買い場”のサイン**になることも。動向をチェックしておくとチャンスを逃しません。

2-2: 需要減少要因:スマホ市場成熟とIoT普及率鈍化

一見すると、テクノロジーは成長し続けているように見えますが、

スマホやIoT分野では飽和状態に近づいているのが実情なんです。

主な需要減少の要因は以下の通り:

- スマホ出荷台数:2023年は前年比マイナス成長(約12億台規模)

- IoT機器:エッジデバイスの普及速度が一時的に鈍化

- 買い替えサイクルの長期化:スマホの性能向上で更新頻度低下

つまり、従来の主力市場が新たな“成長エンジン”を必要としているということですね。

ここが重要!

今後は、AI・車載・産業向け半導体が新たな需要の柱になると予想されています。

2-3: 需給バランス維持のためのファウンドリ戦略とコスト最適化

実は、半導体の“需給安定”のカギを握るのがファウンドリ各社の戦略なんです。

彼らは生産能力をコントロールすることで、業界全体のバランスを調整しています。

代表的な取り組みとしては:

- TSMC・Samsung:稼働率を調整し、価格暴落を回避

- 長期契約比率の向上:AppleやNVIDIAとの安定供給契約が強み

- 先端プロセスの集中投資:5nm→3nmへの転換でコスト最適化

- ミドルレンジ帯は価格調整を進め、収益性改善を狙う

このように、柔軟な需給調整+高度な設備投資判断が市場の安定に貢献しています。

ここが重要!

“どのプロセスに注力するか”という戦略が、今後の収益性を大きく左右します。

AI × 半導体需要の未来予測|データセンター&推論チップ

ChatGPTなどの生成AIブームをきっかけに、AI向け半導体の需要が急拡大しています。

特に、**大規模なデータ処理を支えるデータセンター用GPUや、推論処理に特化したAIチップ(ASIC)**への投資が世界中で活発化しています。

さらに、エッジAIや自動運転などリアルタイム処理を必要とする分野では、独自設計の高性能チップ需要が今後も増加する見通しです。

このトレンドは、AIハードウェア市場の競争激化やリスク管理の重要性も同時に浮き彫りにしています。

この章では、AIの進化が半導体市場に与える影響と、将来性あるチップ分野の投資アプローチをわかりやすく解説します。

3-1: AIモデル進化が牽引する高性能半導体需要増

実は、ChatGPTのような生成AIの急成長が、半導体の需要を爆発的に押し上げているんです。

モデルが進化するたびに必要な演算量が増え、それを支えるGPU・専用チップが不可欠になります。

代表的な影響例はこちら:

- NVIDIA H100・A100:AI学習用に爆発的需要(供給追いつかず)

- Google TPU:クラウド向けAI演算処理に特化

- Meta・OpenAI・Amazonなども独自チップ開発を推進中

つまり、AIの“脳”を支えるのが超高性能な半導体というわけですね!

ここが重要!

AIは今後も進化し続けるため、演算性能の向上=半導体の継続需要が確実視されています。

3-2: エッジAI・自動運転向けASIC/GPU市場の成長シナリオ

AIといえばクラウドのイメージが強いですが、

**エッジAI(端末側でのAI処理)**も成長が期待されている分野なんです。

とくに注目されているのが以下の領域:

- 自動運転:車載AIチップ(NVIDIA Orinなど)が標準搭載へ

- スマートカメラ:顔認証や画像処理向けのASICが増加中

- 産業用ロボット:AI+IoTの融合でエッジ推論が不可欠に

GPUだけでなく、低消費電力・高効率なASIC市場が拡大しており、ファブレス企業にも追い風です。

ここが重要!

「省エネ×AI性能」が求められる今、エッジAI対応チップが次の主役になる可能性大です。

3-3: AI専用チップの投資アプローチとリスク管理

AI専用チップ市場は急拡大中ですが、投資するうえでの注意点と戦略も押さえておきたいですよね。

主なアプローチとリスク管理のポイントは以下の通り:

- 成長企業:NVIDIA・AMD・TSMCなど実績のある銘柄に注目

- ETF戦略:SOXL・SMHなど半導体特化型ETFを活用

- 地政学リスク:台湾・中国の情勢が企業に影響する可能性あり

- 技術変化:AIトレンドの変化で需要構成が変わる点に注意

つまり、「成長性」と同時に「変動リスク」も考慮することが大切なんですね。

ここが重要!

AI半導体は有望な投資先ですが、分散・長期目線でリスクヘッジするのが成功のコツです。

日本半導体産業の再起動|技術力×DX人材育成

世界の半導体競争が激化する中で、日本の半導体産業も再び注目を集めています。

特に、微細化技術や高密度パッケージングといった技術分野での強みは、世界市場でも高く評価されています。

さらに、製造現場のスマートファクトリー化や、DX人材の育成を通じた組織改革も進行中。

経済安全保障や国内供給網の強化を背景に、国の支援制度や育成プログラムも整備されつつあります。

この章では、日本メーカーの技術的優位性・DX導入による現場変革・政策的支援の動向を整理し、再成長に向けたポイントを解説します。

4-1: 日本メーカーの強み:微細化技術とパッケージング革新

実は、日本の半導体メーカーは素材と製造精度の面で世界トップクラスなんです。

中でも注目されるのが「微細化プロセス」と「先進パッケージ技術」の2つの強みです。

📌日本企業の強み:

- 東京エレクトロンやSCREEN HD:前工程の精密装置で世界シェア上位

- JSR・信越化学など:フォトレジストやシリコンウエハーで不可欠な存在

- 日立ハイテク・ローム:後工程(検査・パッケージ)の自動化で競争力を発揮

つまり、素材から装置、後工程まで**“縁の下の力持ち”として業界を支えている**んですね。

ここが重要!

“微細化”が進むほど日本の技術が不可欠になり、再評価の動きが世界で進んでいます。

4-2: DX推進による製造現場のスマートファクトリー化事例

今、製造現場はDX(デジタル化)によって劇的に進化しているんです。

日本でもスマートファクトリー化の実例が次々に登場しています。

📌注目事例:

- ルネサス:AI活用で不良品検知率を大幅改善(歩留まり向上)

- キオクシア:デジタルツイン導入で設備稼働率を最適化

- ソニー:自社AI基盤で製造ラインの異常検知を自動化

これらはすべて、“品質と生産性を両立させる”新時代の取り組みです。

ここが重要!

スマートファクトリー化が進めば、国内製造の競争力も世界水準に近づくチャンスとなります。

4-3: 政策・人材育成プログラムが支える国内競争力強化

「技術があっても人材が足りない」と言われる時代、

政府と企業が連携して人材育成と産業支援策を強化しています。

📌主な取り組み:

- ラピダス支援:官民連携で次世代ロジック半導体の国内生産を推進

- 経産省の半導体人材育成事業:大学・高専と連携してDX・AI人材を育てる

- 企業主導の教育:キオクシア・ルネサスなどが独自の研修制度を導入

つまり、「技術・人材・政策」の三位一体がカギとなっているんですね。

ここが重要!

長期的に競争力を高めるには、教育と支援策の継続が不可欠です。

グローバル比較で読む半導体需要トレンド

2025年に向けて、各国・地域が半導体戦略を強化し、国際競争が一層激化しています。

特に台湾・中国ではIDMとファウンドリ企業の競争が進み、製造能力と技術水準の向上が注目されています。

一方、米国はCHIPS法を軸に大規模な国内回帰とインフラ投資を推進し、欧州ではグリーン半導体や次世代プロセスへの集中が進行中です。

この章では、地域別に見た半導体戦略の違い・政策支援の規模・競争優位性の要素を比較しながら、投資や産業連携のヒントをわかりやすく解説します。

5-1: 台湾・中国のIDM・ファウンドリ競合環境分析

実は、世界の半導体製造は台湾・中国が中核を担うエリアなんです。

ただし、その構造と動向には大きな違いがあります。

📌台湾と中国の違い:

- 台湾:TSMCが独走状態で、先端ノードのシェアは90%以上

- 中国:SMICやYangtze Memoryが急成長中。ただし先端プロセスは制限あり

- 地政学リスク:台湾有事や米中摩擦による供給懸念が常に付きまとう

つまり、競争力は高いが安定供給には不安があるということですね。

ここが重要!

分散投資や調達先の見直しが企業のサプライチェーン戦略で重視されています。

5-2: 米国のCHIPS法・補助金がもたらす投資潮流

アメリカでは、CHIPS法を中心とした補助金政策が新たな投資ブームを呼んでいます。

その背景には、安全保障と経済競争力の両立という国家戦略があります。

📌CHIPS法の影響:

- インテル・TSMC・サムスンが米国内で新工場を建設

- 補助金総額は最大520億ドル規模、2024年以降に本格化

- AI・軍事用途向け半導体の国内生産を優先

つまり、「製造の国内回帰」が加速しているということですね!

ここが重要!

CHIPS法は、企業選別と長期投資判断に直結する重要ファクターです。

5-3: 欧州拠点の最先端プロセス&グリーン半導体戦略

実は、欧州でも半導体に対する取り組みが本格化しており、

環境配慮型のグリーン戦略と最先端技術の融合が進んでいます。

📌欧州の取り組み:

- ASML(オランダ):EUV露光装置で世界唯一の技術を持つ

- インフィニオン・STマイクロ:電気自動車向けSiCチップに注力

- EUチップ法:430億ユーロ規模で生産・研究支援を推進中

つまり、欧州は技術革新と環境対応の“両立”を重視しているんですね。

ここが重要!

“グリーン×最先端”の組み合わせが、欧州勢の差別化要因になりつつあります。

半導体市場サイクル入門|景気循環と投資タイミング

半導体市場は他の産業と比べて景気循環(サイクル)の影響を強く受ける特徴があります。

在庫調整や需要変動によって価格が大きく動くため、投資や事業戦略において“タイミング”が極めて重要です。

特に、車載向けや5G基地局などの成長分野では、サイクルの波に先んじた需要予測と供給計画が求められています。

また、各企業は変動に強い体質を作るために、製品ポートフォリオの最適化や複数市場の分散戦略を進めています。

この章では、半導体市場の4つの基本フェーズ、直近の価格推移と成長セクター、サイクル対応型経営の実例をわかりやすく解説します。

6-1: 市場サイクルの4フェーズと過去の価格推移分析

実は、半導体市場には「好況→過剰→調整→回復」の明確な4段階サイクルがあるんです。

これを知っておくことで、投資や仕入れのタイミングを見極めやすくなります。

📌 半導体市場の4フェーズ:

- 成長期(好況):需要が急増し、価格と設備投資が上昇

- 過剰期:生産が追いつき在庫が増加、価格が下落し始める

- 調整期:在庫調整・減産が進み、業績悪化が目立つ

- 回復期:需給バランスが改善し、再び成長フェーズへ

例えば2021年〜2022年は「成長期」、2023年は「調整期」、

そして2024年から徐々に「回復期」へと向かっています。

ここが重要!

サイクルの見極めが、投資タイミングや事業戦略のカギになるんです。

6-2: 成長分野:車載・5G基地局向け半導体需要の先読み

実は今、自動車と通信インフラ向け半導体の需要が急拡大しているんです。

これは景気の波に左右されにくい「構造的成長分野」として注目されています。

📌 需要が伸びる注目領域:

- 車載用半導体:EV・自動運転で1台あたり搭載数が急増

- パワー半導体:SiCやGaNが中心で、高電圧対応が必須に

- 5G基地局:高周波通信用のRFチップ・ミリ波対応が拡大

つまり、これらの分野は景気に関係なく成長を続けやすいというわけです。

ここが重要!

成長分野を押さえた企業が、市場全体の下落局面でも強さを見せる可能性があります。

6-3: サイクル変動に対応する企業のポートフォリオ最適化術

サイクルの波を完全に避けることはできません。

でも、実はそれに柔軟に対応する戦略を取っている企業も多いんです。

📌 よくある最適化戦略:

- 製品ポートフォリオを多様化:ロジック・メモリ・アナログをバランスよく

- 固定費の変動化:ファブレス化・外部委託でフレキシブルな経営

- 需要の安定する分野(医療・防衛)へ注力する企業も増加中

こうした取り組みによって、業績の振れ幅を抑え、安定成長を目指す企業が増えています。

ここが重要!

「分散」と「選択」が、サイクル変動を乗りこなす企業の共通戦略です。

DX時代の半導体リスクと品質管理

デジタル化が進む今、半導体はあらゆる産業の根幹を支える存在となっています。

その一方で、地政学リスクや供給網の脆弱性、品質管理体制の未整備といった課題も深刻化しています。

特に、半導体サプライチェーンのグローバル化により、単一供給への依存や生産停止リスクが拡大。

さらに、検査工程の自動化やAIによる品質保証の導入は、コスト・品質両面で重要な競争要素になっています。

この章では、サプライチェーンの分散戦略、AI活用による品質向上事例、価格変動へのリスクヘッジ策など、企業が押さえるべきリスク対策の最新動向をわかりやすく解説します。

7-1: サプライチェーン脆弱性と分散調達のベストプラクティス

半導体業界では、地政学リスクや災害による供給停止が頻発していますよね。

だからこそ「サプライチェーンの分散化」が重要になっているんです。

📌 ベストプラクティス事例:

- 複数拠点調達:台湾・韓国・米国などに調達先を分散

- バックアップ供給体制:重要パーツは複数サプライヤーで確保

- 需要予測AI導入:供給不足の兆候を早期にキャッチできる体制へ

つまり、1つの国・企業に依存しない調達体制が不可欠ということです。

ここが重要!

「分散×可視化×早期対応」が、強靭なサプライチェーンを支える3本柱です。

7-2: スマート検査・AI品質保証で歩留まり向上を実現

歩留まり(生産効率)の悪さは、コストと納期に大きく影響します。

そこで注目されているのが、AIと画像処理によるスマート検査技術です。

📌 活用例とメリット:

- 不良品の自動判定:AIが目視では難しい欠陥も検知

- リアルタイムフィードバック:異常を即時にラインへ反映

- 人手不足対策にも効果:検査工程の自動化で省人化が可能

検査品質が安定すると、結果的に顧客満足度と利益率の両方が上がるんですね。

ここが重要!

スマート検査は「品質保証」と「コスト削減」を同時に実現する革新技術です。

7-3: 価格変動ヘッジ戦略と長期契約のリスク回避策

半導体価格は急騰・急落を繰り返すため、企業にとって大きなリスク要因。

だからこそ、価格変動を抑える戦略が不可欠なんです。

📌 主なリスク回避策:

- 長期契約(LTA):価格・数量を事前に確保し安定調達

- 先物契約や相対契約で価格リスクを限定

- 需給予測ツールを活用し、柔軟な発注タイミングを設計

これにより、コスト計画が安定し、予算ブレが減少するメリットがあります。

ここが重要!

「事前契約」と「予測精度の向上」が、価格変動リスクを抑えるカギです。

新たな需要創出領域|自動車・産業機器・ヘルスケア

2025年以降、半導体の需要はPCやスマホといった従来分野だけでなく、自動車・産業機器・ヘルスケアといった新領域に大きく広がろうとしています。

特に、EVや自動運転、スマート工場、医療機器、AR/VR機器などでの半導体活用が加速しています。

これらの領域では、リアルタイム処理やセンサー連携、超低消費電力化など、求められる性能が高度化しており、新たな技術革新と市場創出の原動力になっています。

この章では、業界別の成長予測・注目技術・実際の応用事例を紹介し、今後の投資視点や事業機会をわかりやすく解説します。

8-1: 電気自動車(EV)/自動運転システム向け半導体の需要展望

実は、EVや自動運転車が普及するほど、1台あたりに必要な半導体の数は爆増しているんです。

「車は走るコンピュータ」と言われる時代になってきましたね。

📌 EV・自動運転向け半導体の注目ポイント:

- 電力制御用IC・パワー半導体(SiCなど)の需要が急増

- LiDARやレーダーセンサーの信号処理チップが不可欠に

- 車載インフォテインメント系SoCの搭載も当たり前に

つまり、これからの車は高性能半導体なしには成立しないということです。

ここが重要!

自動車産業の変革が、半導体市場の新たな牽引役になっています。

8-2: スマートファクトリー&IoTデバイス市場の拡大予測

工場や物流の現場にも、センサーや通信デバイスがどんどん導入されていますよね。

それを支えるのが、IoT向けの小型・低消費電力半導体なんです。

📌 拡大する用途と市場動向:

- スマートファクトリー化に伴うエッジデバイス搭載数の増加

- 温湿度・振動などを測定するIoTセンサー用半導体の需要上昇

- 5G通信・LPWAなど通信規格対応チップが必須に

つまり、あらゆる“モノ”に半導体が搭載される時代が来ているということです。

ここが重要!

産業分野でも「小さくて賢いチップ」が急拡大しています。

8-3: ヘルスケア機器・AR/VRデバイスにおける半導体応用事例

医療とエンタメ、まったく違う世界に見えて、実はどちらも半導体の進化がカギなんです。

AR/VRゴーグルやウェアラブル機器にも高性能なチップが活躍中!

📌 応用事例の一部を紹介:

- ウェアラブル心拍計や血糖値測定器に搭載されるセンサー半導体

- ARグラス用の画像処理プロセッサやディスプレイ制御チップ

- 手術支援ロボットの制御システムやAI診断装置にも搭載

つまり、人間の健康・感覚を拡張するデバイスには、最先端の半導体技術が必須なんですね。

ここが重要!

「医療×半導体」「AR×半導体」は次世代の成長分野として要注目です。

半導体投資戦略と最新動向まとめ

世界の半導体需要が加速する中で、関連銘柄やETFへの投資に注目が集まっています。

特に、主要メーカーの株価動向やファウンドリ系ETFのパフォーマンス比較は、投資判断の重要な材料となります。

また、2nmプロセスや3Dパッケージングなど、革新的な技術分野への資金流入も加速しており、将来性のある分野をいかに見極めるかが鍵になります。

DXの潮流に合わせて、長期目線での資産分散やリスク管理も重要な戦略となっています。

この章では、最新の半導体投資動向、注目ETFや銘柄の比較、成功するポートフォリオ設計の考え方を丁寧に解説していきます。

9-1: 主要メーカー株・ファウンドリETFのパフォーマンス比較

半導体業界への投資って、株式だけでなくETF(上場投資信託)も選択肢になるんです。

特に、リスク分散や手軽さを重視するならETFは魅力的ですね。

📌 代表的な投資先とパフォーマンス例:

- NVIDIA(NVDA)やTSMC(TSM)などの個別株は高い成長性が魅力

- SMH・SOXXなど半導体ETFは安定感+成長性の両立が可能

- 日本株ではルネサス・東京エレクトロンなども注目株に

つまり、短期よりも中長期で持つ投資家にとってはETFが使いやすいというわけです。

ここが重要!

自分のリスク許容度に応じて「個別株」か「ETF」かを選ぶのがカギです。

9-2: 新技術(2nmプロセス・3Dパッケージ)への投資アプローチ

半導体の世界では、「小さく・速く・高効率」が進化のテーマです。

今注目されているのが、2nmプロセスや3Dパッケージング技術ですね!

📌 投資視点で注目すべき技術と企業:

- 2nmプロセス:TSMCやIntel、Samsungが開発を加速中

- 3Dパッケージング:AMDやASEなどが先行して実用化へ

- EUV露光技術:ASMLの装置が必要不可欠で世界独占状態

つまり、こうした最先端プロセスに投資している企業は、今後の覇者になる可能性大なんです。

ここが重要!

「技術革新に乗る企業」を見極めることで、投資リターンが大きく変わります。

9-3: DX × 半導体投資を成功させる長期ポートフォリオ設計

半導体投資は、波があるけど将来性は抜群。

だからこそ、短期売買よりも「長期ポートフォリオ」で構える戦略が効果的です。

📌 成功する長期投資のポイント:

- メモリ・ロジック・アナログなどセクター分散

- 海外ETF+日本個別株で地域も分散する

- 成長トレンド(AI、EV、IoT)に連動する銘柄を組み入れる

つまり、「どの企業が伸びるか」に加えて、「どのテーマに乗っているか」が重要なんですね。

ここが重要!

DXと半導体の融合トレンドに注目し、構造的成長に乗るポートフォリオがカギです。

結論

2025年の半導体市場は、AI・DX・EVといった成長ドライバーを背景に再び活況を呈しています。

加えて、政府支援やグローバル供給網の再編、新たな応用分野の拡大によって、中長期的な成長ポテンシャルが高まっています。

本記事では、市場動向・需給バランス・技術革新・日本企業の戦略・投資の視点まで網羅的に解説しました。

特に、エッジAIや2nmプロセス、パッケージング技術などのテーマは投資家・事業者にとって要注目です。

今からできることは、小さくても「学ぶ・選ぶ・動く」こと。

情報をキャッチアップしながら、自分なりの視点でリスクとチャンスを見極めていきましょう。

半導体は“テクノロジーの心臓”とも言われる分野。未来の社会を形作るこの市場に、今こそ注目してみませんか?

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント