2025年も続く物価高騰は、食費・光熱費・教育費など生活のあらゆる部分に影響を与えています。背景には、エネルギー価格の高止まりや円安、国際情勢の不安定化など、複数の要因が重なっています。これにより、家計負担は増加し、特に低所得世帯や子育て世帯、高齢者世帯では生活の質に直結する深刻な問題となっています。

こうした状況を受け、全国の地方自治体は給付金や公共料金の減免、生活支援クーポンの配布など、多様な支援策を展開中です。これらは条件を満たせば活用できる可能性が高く、情報を知っているかどうかが家計防衛の分かれ道になります。

本記事では、物価高騰の原因から自治体の最新給付金情報、申請方法、さらに家計を守る具体的な節約術まで、スマホでも読みやすい形で徹底解説します。

物価高騰が家計に与える影響を完全解説

物価高騰は、日々の買い物から公共料金まで、あらゆる生活コストに影響を与えています。特に2025年は、円安や原材料費の上昇、国際的な供給網の混乱が重なり、食品や光熱費が高止まりしています。物価の上昇は一時的ではなく、長期化する可能性が高いと専門家も指摘しています。

家計への影響は世帯の状況によって異なります。単身世帯では食費や家賃の割合が大きく、子育て世帯では教育費や生活必需品の負担が増加。高齢世帯では年金収入に対する生活コストの上昇が直撃します。

本章では、物価高の背景と最新動向を整理し、食費・光熱費・教育費など具体的な負担増の実態をわかりやすく解説。さらに世帯別の影響度を比較し、今後の家計戦略のヒントを提示します。

1-1: 物価高の原因と最新状況|なぜ上がり続けるのか

実は、物価が上がる理由はひとつではありません。

2025年現在、日本の物価高には複数の要因が同時進行で影響しています。

主な原因は以下の通り:

- エネルギー価格の高騰(原油・天然ガスの国際相場上昇)

- 円安による輸入コスト増加

- 国際的な物流の混乱や原材料不足

- 国内の賃上げによる企業コスト増

- 気候変動による農作物の不作

ここが重要!

物価上昇は短期的に収まりにくい構造になっているため、家計の支出管理や収入補強策を並行して行う必要があります。

1-2: 家計への具体的インパクト分析(食費・光熱費・教育費)

物価高の影響は、日常生活のあらゆる支出に及びます。

特に上昇幅が大きいのが以下の項目です。

- 食費:パン、麺類、菓子、乳製品など輸入原料依存品が値上げ

- 光熱費:電気・ガス料金の燃料調整額が大幅上昇

- 教育費:給食費や教材費、学習塾の月謝がじわじわ上昇

ポイントは、削りにくい費目ほど家計への圧迫度が高いということ。

必需品は節約の工夫が必要になります。

1-3: 世帯別の物価上昇率と影響度比較【単身・子育て・高齢】

同じ物価高でも、世帯によって感じる負担は異なります。

- 単身世帯:家賃・光熱費の割合が高く、直撃しやすい

- 子育て世帯:食費・教育費・交通費が複合的に上昇

- 高齢世帯:医療費と食費の上昇が生活全体を圧迫

つまり、自分の世帯構造に合わせて優先的に対策すべき支出を見極めることが成功のカギです。

同じ節約でも、影響が大きい部分に集中する方が効果は倍増します。

物価高の正体|止まらないインフレ要因を分かりやすく

物価高の背景には、複数のインフレ要因が絡み合っています。2025年現在、日本経済は円安傾向と資源価格の高止まりが続き、輸入コストの増加が企業や消費者価格に直結しています。インフレは単なる値上げではなく、経済構造や政策とも深く関わる現象です。

特に、中央銀行の金融政策や金利動向は物価の動きに大きな影響を与えます。利上げは通貨高を通じて輸入物価を下げる効果がある一方、企業の資金調達コストを押し上げる側面もあります。また、国際情勢やエネルギー・原材料市場の変動は、製造コストや物流費を通じて国内価格に波及します。

本章では、インフレのメカニズム、日本経済の現状、そして金融政策や国際要因が物価に与える影響を、初心者にもわかりやすく整理します。

2-1. インフレのメカニズムと日本経済の現状整理

インフレは、需要が供給を上回る「需要インフレ」と、原材料や人件費の高騰による「コストプッシュインフレ」に大別されます。

今の日本は、円安による輸入価格の上昇+人件費増加+世界的なエネルギー高が複合的に作用しています。

つまり、国内外の要因が絡み合っているため、短期間での解消は難しいのです。

2-2. 金融政策(利上げ・為替)と物価の関係

日本銀行の金融政策も物価に影響します。

- 利上げ:円高傾向になり輸入コストが下がる可能性

- 利下げ:円安になり物価が上がりやすい

為替の動きは輸入品価格を直撃するため、日銀の金利政策は物価安定のカギとなります。

2-3. 国際情勢・エネルギー・原材料高の波及効果

- 中東情勢の緊迫 → 原油価格が上昇

- ロシア・ウクライナ情勢 → 小麦・肥料価格が高止まり

- 世界的な物流遅延 → コスト増が長期化

ここが重要!

国際ニュース=物価動向のシグナルです。ニュースチェックは家計防衛の第一歩になります。

自治体の物価高対策を使い倒す

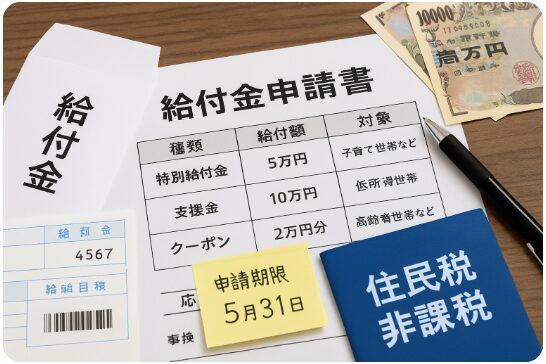

物価高騰が続く中、全国の地方自治体は家計を支えるために給付金や公共料金の減免制度を次々と実施しています。これらは国の施策とは別枠で用意されることが多く、対象条件を満たせば現金給付や光熱費の割引、商品券の配布などを受けられます。

特に子育て世帯、低所得世帯、高齢者世帯向けの支援が充実しており、自治体ごとに支給額や対象条件が異なるのが特徴です。ただし、申請期限が短い場合や、必要書類が多いケースもあるため注意が必要です。

本章では、全国の自治体で実施中の主な支援策をまとめ、給付金の種類・支給額・条件を一覧化。さらに申請方法や必要書類、締切をチェックできる実践的ガイドとして解説します。

3-1. 全国の地方自治体が実施中の給付金・料金減免まとめ

- 生活支援給付金(低所得世帯向け)

- 子育て世帯臨時特別給付金

- 水道・下水道料金の減免

- 公共交通の割引パス

こうした制度は自治体の公式サイトや広報誌で確認できます。

3-2. 給付金の種類・支給額・対象条件【子育て・低所得・高齢】

例として、東京都の一部自治体では以下のような支援があります。

- 子育て世帯:児童1人あたり5万円の臨時給付

- 低所得世帯:1世帯あたり3〜10万円の支給

- 高齢世帯:介護保険料の一部減免

ここがポイント!対象条件を満たしていても申請しないと受けられません。

3-3. 申請方法・必要書類・締切チェックリスト

申請の基本ステップは次の通りです。

- 自治体HPで対象制度を確認

- 申請書をダウンロードまたは窓口で入手

- 本人確認書類・収入証明など必要書類を準備

- 郵送または窓口提出

- 締切前に必ず送付確認

期限を過ぎると受け取れないため、カレンダーに締切をメモする習慣をつけましょう。

物価はいつ落ち着く?今後の見通しと対策

物価高騰がいつ収束するのかは、多くの家庭にとって切実な関心事です。2025年の予測では、エネルギー価格や為替動向次第で上昇率が年後半にかけて緩やかに低下する可能性がある一方、国際情勢や供給制約が続けば高止まりするシナリオも想定されています。

エコノミストの見解も分かれており、景気回復や賃上げが消費を押し上げることで再び物価を刺激するケースや、原材料価格の落ち着きで下振れするケースもあります。

本章では、最新の物価上昇率予測を基に複数のシナリオを整理し、過去のインフレ局面と比較しながら、家計に及ぶリスクを解説。将来を見据えた備えと対策の方向性を明らかにします。

4-1. 2025年の物価上昇率予測とシナリオ別見通し

政府や日銀の試算では、2025年の物価上昇率は前年比+2%前後が基本シナリオとされています。

- 上昇シナリオ:原油高・円安・賃上げによるコスト増

- 安定シナリオ:エネルギー価格下落・為替安定

- 下落シナリオ:景気減速で需要減

ここが重要! 景気や為替の動き次第で、物価は想定以上に変動します。

4-2. エコノミスト見解まとめ:上振れ・下振れ要因

上振れ要因

- 地政学リスクによるエネルギー価格高騰

- 急激な円安

下振れ要因 - 世界的な景気後退

- 政策的な補助金や価格抑制策

複数の要因が絡むため、単一の指標だけで予測するのは危険です。

4-3. 過去インフレとの比較から読み解く今後のリスク

1970年代のオイルショックや2008年の資源高と比べると、現在はサービス価格や人件費も同時に上昇しているのが特徴。

つまり、一時的な資源高よりも長引く可能性が高く、家計の固定費圧迫が続くリスクがあります。

賃上げは特効薬か?家計への波及を検証

賃上げは物価高対策の切り札になり得るのか――2025年の日本では、多くの企業がベースアップや賞与増額を打ち出しています。これは家計の購買力を高める一方、実質賃金が物価上昇を上回らなければ生活改善は限定的です。

賃上げは消費を刺激し経済を活性化する効果がありますが、同時に企業のコスト増によって価格転嫁が進めば、再び物価を押し上げる要因にもなります。つまり、プラスとマイナスの両面があるわけですね。

本章では、最新の賃上げ動向や実質賃金への影響、物価との関係性を整理し、賃金と物価のバランスを保ちながら家計を守る戦略についてわかりやすく解説します。

5-1. 企業の賃上げ動向と実質賃金への影響

2025年の春闘では、大企業を中心に平均3〜4%の賃上げが見込まれています。

しかし物価上昇率がこれを上回れば、実質賃金は減少し、生活改善は限定的になります。

中小企業では賃上げ余力が少なく、格差拡大の懸念もあります。

5-2. 賃上げが物価を押し上げる/抑えるメカニズム

- 押し上げ要因:人件費上昇 → 商品・サービス価格に転嫁

- 抑制要因:賃金増加 → 消費拡大 → 生産性向上でコスト低減

つまり、賃上げは物価にプラスにもマイナスにも働く可能性があるのです。

5-3. 賃金と物価のバランスを取る家計戦略

- 賃上げ分を全額消費せず、一部を貯蓄・投資に回す

- 固定費を下げ、可処分所得を増やす

- インフレ対応資産(株式・REITなど)をポートフォリオに組み入れる

ここが重要! 給与が増えても支出が膨らめば意味がないため、「収入増+支出管理」の両輪戦略が必要です。

いますぐできる家計防衛術【節約・固定費見直し】

物価高騰が続く今こそ、日々の支出を見直し家計を守る行動が重要です。節約は「我慢する」だけではなく、固定費の削減や効率的な買い物、生活習慣の改善によって実現できます。特に固定費は一度見直せば長期的に効果が続くため、最優先で取り組むべきポイントです。

また、光熱費や食費は工夫次第で大幅に節約可能です。省エネ家電の活用、まとめ買いと冷凍保存、時短調理などで生活の質を落とさずコストを下げられます。

本章では、今日から試せる節約テクニック10選、光熱費・食費削減の具体策、さらに家計簿アプリとキャッシュレスを使った支出の見える化まで、スマホでも実践しやすい方法を紹介します。

6-1. 今日から実践できる節約テクニック10選

- スマホを格安SIMに乗り換え

- 電気・ガスのプランを見直し

- 保険料を必要最低限に調整

- サブスクを整理

- ポイント還元率の高いカードに変更

- 中古やリユース品の活用

- 飲料はまとめ買い&マイボトル活用

- 外食を週1回減らす

- ふるさと納税で実質負担を減らす

- クーポンアプリで買い物前にチェック

ここが重要! 固定費カットは一度の見直しで年間数万円の効果があります。

6-2. 光熱費・食費を下げる具体策と時短ワザ

- 光熱費:LED照明・省エネ家電・まとめ洗い

- 食費:まとめ買い・冷凍保存・業務スーパー活用

- 時短ワザ:電気圧力鍋や電子レンジ活用で調理時間短縮

節約は我慢よりも効率化と工夫で続けやすくなります。

6-3. 家計簿アプリ×キャッシュレスでムダを可視化

家計簿アプリ(マネーフォワード・Zaimなど)とキャッシュレス決済を連動させれば、自動で収支が見える化されます。

これにより、無意識に使っていたお金を発見しやすくなり、節約効果が倍増します。

支援策の効果検証と利用者のリアル

物価高対策として実施されている給付金や補助制度は、実際に家計改善に役立っているのでしょうか。全国では、光熱費補助や商品券配布、子育て世帯への現金給付など、さまざまな支援が行われています。その効果や利用者の満足度を知ることは、制度活用の判断材料になります。

中には、生活費の赤字解消や貯蓄増加につながった成功事例もあり、一方で申請の手間や対象条件の厳しさが課題となるケースもあります。

本章では、実際に給付金・補助を活用した家庭の具体例、全国の実施状況や満足度データを紹介し、今後の制度改正や拡充の方向性についてもわかりやすく解説します。

7-1. 成功事例:給付金・補助で家計改善したケース

- 子育て世帯が児童手当+自治体の給付金で月数万円の負担減

- 高齢世帯が光熱費補助で冬の暖房費を半額に

- 単身世帯が家賃補助で生活費の余裕を確保

実例からもわかる通り、情報を知って申請するだけで生活は変わることがあります。

7-2. 実施状況・利用者満足度・課題の可視化

満足度が高い制度は「申請が簡単」「支給が早い」もの。

一方、課題としては「情報が届かない」「申請期限が短い」という声が多く、広報の改善が求められています。

7-3. 今後の制度改正・拡充の方向性

政府や自治体は、デジタル申請の普及や対象範囲の拡大を進める方針です。

今後はマイナンバーカード活用で、より簡単に支援が受けられる環境が整う見込みです。

物価高に関する世論・意識調査の最新トレンド

物価高騰が長期化する中、国民の不安や期待はどのように変化しているのでしょうか。最新の世論調査やアンケートでは、家計への負担感の高まりと同時に、支援策や賃上げへの期待が浮き彫りになっています。

特に年代や地域、所得層によって消費行動や意識に違いがあり、若年層では節約志向が強まり、高齢層では生活必需品の購入優先度が上昇。地方と都市部でも物価上昇の体感差が見られます。

本章では、最新の調査結果をもとに世帯別の意識傾向や消費行動を分析し、生活者の声から読み取れる政策ニーズや現場感覚をわかりやすく整理します。

8-1. アンケート結果で読む不安と期待

最新調査によると、約7割の人が「家計が苦しくなった」と回答。

しかし同時に、賃上げや給付金への期待も高まっています。

「今後の景気回復を信じて支出は維持」という層も一定数存在し、二極化が進んでいるのが特徴です。

8-2. 年代・地域・所得別にみる消費行動の違い

- 若年層:娯楽・外食の支出を減らし、ネットショッピングで安い商品を探す傾向

- 子育て世帯:食費・教育費の節約を重視

- 高齢層:光熱費・医療費負担への不安が大きい

地域差では、都市部より地方の方が物価上昇の体感が強い傾向があります。

8-3. 生活者の声が示す政策ニーズと現場感覚

現場からは、**「申請不要の給付」「光熱費補助の拡充」「食料品の軽減税率強化」**などの要望が多く聞かれます。

この声は、今後の制度設計にも反映される可能性があります。

投資・資産運用の視点からみる物価高対策

物価高の影響を和らげるには、節約だけでなく投資や資産運用の視点も欠かせません。経済成長とインフレは表裏一体の関係にあり、成長局面では資産価値が上昇する一方、インフレが進めば現金の実質価値は目減りします。

企業は原材料高や人件費増加を背景に、価格転嫁や新規事業投資で利益確保を図っています。こうした動きは株価や配当にも影響を与えるため、投資判断には重要な材料です。

本章では、経済成長とインフレのデータ分析、企業の価格戦略、さらに物価高時代に適した資産配分やNISA活用術まで、初心者でも実践しやすい形で解説します。

9-1. 経済成長とインフレの関係をデータで把握

歴史的に見ると、緩やかなインフレは企業収益と株価を押し上げる傾向があります。

ただし、物価上昇率が賃金や成長率を大きく上回る場合、実質購買力が低下し、景気後退のリスクが高まります。

9-2. 企業の投資戦略と価格転嫁の影響分析

価格転嫁力がある企業(例:インフラ・ブランド力の高いメーカー)は、インフレ下でも利益を維持しやすいです。

投資家は価格競争力・シェア維持力を持つ企業に注目することで、長期的な安定収益を狙えます。

9-3. 物価高時代の資産配分・リスク管理・NISA活用

- 株式:インフレ耐性のあるセクター(エネルギー・生活必需品)

- 債券:インフレ連動債や短期債を組み合わせ

- 実物資産:金・不動産

さらに、新NISAの非課税枠を活用すれば、リターンを最大化しつつ税負担を減らせます。

結論

今回の記事では、物価高騰の原因から家計への影響、自治体の給付金や節約術、さらに投資を含めた資産防衛策までを総合的に解説しました。インフレの仕組みを理解し、家計支出の見直しや給付金の活用、そして長期的な資産形成を組み合わせることで、物価高の影響を最小限に抑えることが可能です。

特に、自治体の支援制度や給付金は申請しないと受け取れないケースが多いため、早めの情報収集と行動が重要です。また、固定費削減や家計簿アプリの活用は、今すぐ実践できる効果的な節約法です。

さらに、NISAや分散投資を取り入れれば、物価上昇に負けない資産運用が可能になります。現金だけでなく株式や投資信託などの運用資産をバランスよく組み合わせることで、将来の購買力を守ることができます。

つまり、今日からできることは明確です。

- 支援制度・給付金を調べて申請する

- 家計の固定費と変動費を見直す

- インフレに強い資産運用を始める

小さな一歩の積み重ねが、将来の安心につながります。今こそ、物価高時代を生き抜く行動をスタートしましょう!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント