投資信託は、初心者でも少額から手軽に始められる資産運用の方法として人気があります。しかし、「どうやって選べばいいの?」「株式投資と何が違うの?」と疑問を持つ方も多いですよね。実は、投資信託はプロが運用するため、自分で銘柄を選ぶ必要がなく、分散投資によるリスク管理も可能なんです!つまり、少ない知識でも始めやすい資産運用の手段ということですね。

この記事では、投資信託の基本知識、種類、購入方法、失敗しない選び方、運用管理のポイントまで徹底解説!また、おすすめの証券会社や、長期的に資産を増やすためのコツも紹介します。投資信託を活用して、安定した資産形成を目指しましょう!

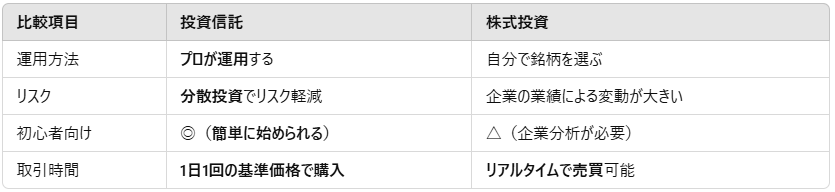

投資信託とは?初心者でも理解できる基本知識

「投資信託ってよく聞くけど、実際どんな仕組みなの?」と疑問に思っていませんか?投資信託は、多くの投資家から集めたお金をプロが運用し、利益を分配する金融商品です。つまり、初心者でも少額から始められ、個別に株を選ばなくても分散投資ができるのが特徴です。

また、株式投資とは違い、ファンドマネージャーが運用を担当するため、知識がなくても比較的手軽に投資を始められるのもメリットの一つです。とはいえ、リスクや手数料もあるため、しっかり理解しておくことが大切ですね!

この記事では、投資信託の仕組み、株式投資との違い、メリット・リスクについて詳しく解説します。これを読めば、投資信託の基本がしっかり身につきますよ!

1-1: 投資信託の仕組みをわかりやすく解説

投資信託は、多くの投資家から集めたお金をプロが運用し、その利益を分配する金融商品です。つまり、個別の株を選ばずに投資ができる仕組みですね!

投資信託の仕組みを簡単に説明すると、以下のようになります。

- 投資家: お金を出す

- 運用会社: 資産を管理し、運用する

- 販売会社: 証券会社や銀行を通じて投資信託を販売

- 受託銀行: 投資家の資産を保管

投資初心者でも少額から始められるのが大きなメリットです!

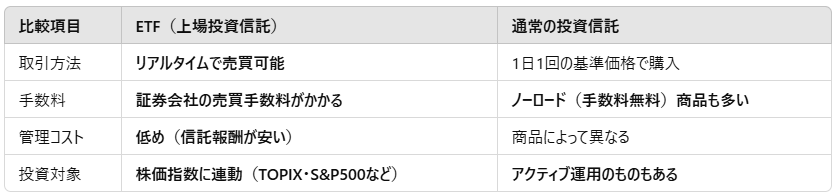

1-2: 株式投資との違いを簡単に比較

投資信託と株式投資は、どちらも資産運用の手段ですが、違いがあります。

「自分で株を選ぶのは難しい…」という方には、投資信託の方が向いているかもしれませんね!

1-3: 初心者が知っておくべきメリットとリスク

メリット

✅ 少額から投資可能(100円から買える投資信託もある)

✅ 分散投資でリスク軽減(複数の銘柄に投資できる)

✅ プロが運用するため手間が少ない

リスク ⚠ 元本保証がない(市場の変動で損失の可能性あり)

⚠ 手数料がかかる(運用管理費などのコストを考慮)

⚠ 短期で利益を出しにくい(長期投資向けの商品が多い)

投資信託は、「長期でコツコツ増やす」スタイルに向いている投資手段です!

投資信託の主な種類とその特徴<

投資信託にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴や運用方法が異なります。「どの投資信託を選べばいいの?」と迷っている方も多いですよね。実は、投資信託は目的や運用スタイルに応じて選ぶことが大切なんです!

例えば、積立投資信託は少額からコツコツ資産を増やすのに最適で、長期的な資産形成に向いています。また、リスクを抑えるためには分散投資が重要で、ETF(上場投資信託)は通常の投資信託と異なり、リアルタイムで売買できるメリットがあります。

この記事では、積立投資信託、分散投資の重要性、ETFと通常の投資信託の違いを詳しく解説します。自分に合った投資信託を選んで、無理なく資産形成を進めましょう!

2-1: 積立投資信託とは?メリットを徹底解説

積立投資信託とは、毎月一定額を投資する方法です。これには以下のメリットがあります。

- ✅ ドルコスト平均法でリスクを軽減(価格が高い時は少なく、安い時は多く買う)

- ✅ 相場のタイミングを気にせず投資できる

- ✅ 少額からスタートできる(100円から可能な場合も)

「一度に大金を投資するのが怖い…」という方には、積立投資信託がピッタリです!

2-2: 分散投資でリスクを抑える重要性

投資信託では、1つの商品に偏らず、いろいろな資産に投資することが重要です。

✅ 株式・債券・不動産など、異なる資産に投資する

✅ 国内・海外のファンドを組み合わせる

✅ ハイリスク・ローリスク商品をバランスよく持つ

「卵を1つのカゴに盛るな」という投資の格言があります。分散投資を意識すれば、リスクを抑えながら運用できますよ!

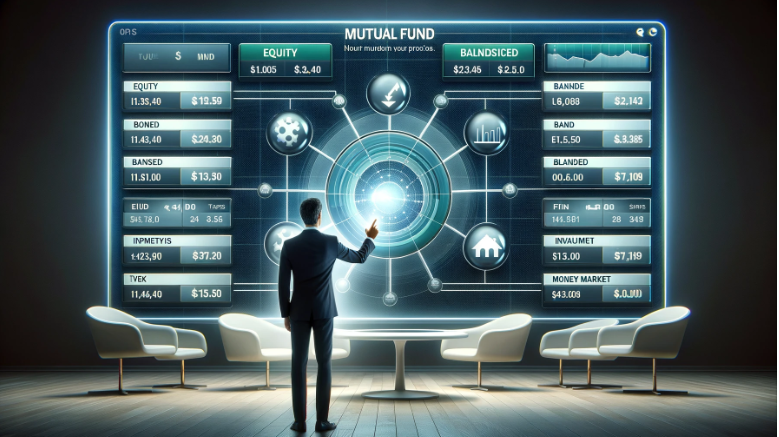

2-3: ETF(上場投資信託)と通常の投資信託の違い

ETF(Exchange Traded Fund)は、証券取引所に上場している投資信託です。通常の投資信託との違いをまとめました。

「リアルタイムで売買したい」「手数料を抑えたい」ならETF、「プロに運用を任せたい」なら通常の投資信託が向いています!

投資信託の購入方法を初心者向けに解説

「投資信託を始めたいけど、どうやって買えばいいの?」と迷っていませんか?実は、投資信託の購入方法はとてもシンプルで、証券会社の口座を開設すればすぐに始められます!とはいえ、購入タイミングや売却のルールを知らないと、思わぬ損失を出すことも…。

特に、毎月積立投資を活用すれば、価格変動の影響を受けにくく、長期的な資産形成に有効です。また、手数料無料のノーロード投資信託を選べば、コストを抑えて効率的に投資できます。

この記事では、購入と売却の基本、積立投資のメリット、ノーロード投資信託の活用法を詳しく解説!初心者でも迷わず投資信託を始められるようになりますよ!

3-1: 初めてでも迷わない購入と売却の基本

投資信託を購入する流れは以下の通りです。

✅ ステップ1:証券口座を開設する

楽天証券やSBI証券など、投資信託の取扱数が多く、手数料の安い証券会社を選びましょう。

✅ ステップ2:投資信託を選ぶ

ファンドの種類(国内株式、海外株式、債券など)や手数料、リターンをチェック。

✅ ステップ3:購入方法を決める

📌 一括購入 → まとまった資金がある方向け

📌 積立投資 → 毎月コツコツ積み立てたい方向け(リスク分散に最適!)

✅ ステップ4:定期的に資産をチェック

価格の変動や運用成績を確認し、必要に応じてリバランス(資産の見直し)をしましょう。

✅ ステップ5:売却(換金)

利益が出たタイミングや、投資方針が変わったときに売却を検討します。

投資信託は基本的に長期運用が推奨されますが、定期的な見直しをすることでリスクを抑えながら利益を最大化できます!

3-2: 毎月積立投資をおすすめする理由

「投資信託って、一括で買うのと積立、どっちがいいの?」と疑問に思う方も多いですよね。

結論として、**初心者には毎月積立投資がおすすめ!**その理由を解説します。

📌 ① リスク分散ができる(ドルコスト平均法)

毎月一定額を投資することで、高値掴みを防ぎ、リスクを抑えた運用が可能です!

📌 ② 長期的にコツコツ資産を増やせる

積立投資は、時間をかけて資産を増やすため、短期の値動きを気にする必要がありません。

📌 ③ 少額から始められる

例えば、楽天証券なら100円から積立投資が可能!「いきなり大金を投資するのは不安…」という方にも安心ですね。

📌 ④ 自動で投資できるので、手間がかからない

設定すれば毎月自動で買い付けされるため、忙しい人でも続けやすいです!

投資初心者の方は、まずは少額で積立投資をスタートし、長期的な資産形成を目指しましょう!

3-3: 手数料無料のノーロード投資信託とは?

「投資信託って手数料がかかるんじゃないの?」と思っていませんか?

実は、ノーロード投資信託(購入手数料が無料の商品)を選べば、手数料を節約できます!

🔹 投資信託の主な手数料の種類

- 購入手数料 → 買うときにかかる手数料(ノーロードなら無料!)

- 信託報酬 → 運用中にかかる管理コスト(なるべく低いものを選ぶのがポイント)

- 信託財産留保額 → 売却時にかかる手数料(こちらもゼロのものを選ぶとお得!)

楽天証券やSBI証券では、ノーロード投資信託を多数取り扱っているので、購入時の手数料を節約できますよ!

「手数料で損をしたくない!」という方は、必ずノーロード投資信託を選びましょう!

失敗しない投資信託の選び方とコツ

「投資信託を選ぶとき、どこをチェックすればいいの?」と迷っていませんか?実は、投資信託を適当に選んでしまうと、手数料が高かったり、リターンが思うように得られなかったりするリスクがあるんです。だからこそ、しっかりとした基準で選ぶことが重要なんですね!

まず、証券口座を開設し、自分の投資目的に合った投資信託を選ぶことが第一歩。さらに、ランキングを活用すれば、初心者でも人気のある優良ファンドを見つけやすくなります。加えて、手数料や運用コストを意識することで、余計なコストを抑えて効率的に資産運用が可能になります。

この記事では、口座開設から購入までの手順、おすすめ投資信託ランキングの活用法、手数料を抑えた選び方のポイントを詳しく解説!これを読めば、失敗せずに投資信託を選べるようになりますよ!

4-1: 口座開設から購入までの手順

投資信託を購入するには、まず証券口座を開設する必要があります。

以下の手順で進めるとスムーズですよ!

✅ ステップ1:証券会社を選ぶ

楽天証券、SBI証券、マネックス証券など、取扱数が多く、手数料が安い証券会社を選びましょう!

✅ ステップ2:口座を開設する

オンラインで申し込み、本人確認書類を提出すれば、最短1日で口座開設が完了します!

✅ ステップ3:投資信託を選ぶ

「ノーロード」「信託報酬が低い」「実績がある」ファンドをチェック!

✅ ステップ4:購入・積立設定をする

一括購入か積立投資かを選び、購入ボタンを押すだけ!

証券口座さえ作れば、あとは簡単に投資信託を購入できますよ!

4-2: おすすめ投資信託ランキングの活用法

投資信託を選ぶときに、おすすめランキングを活用するのも有効な方法です!

特に、以下のポイントをチェックしましょう。

📌 純資産残高(資金が多いほど安心)

📌 運用実績(過去5年以上の成績が安定しているものを選ぶ)

📌 信託報酬が安いもの(コストを抑えるために重要)

📌 分散投資ができるか(海外・国内、株式・債券のバランス)

例えば、S&P500や全世界株式ファンドは長期投資に向いている優良ファンドとして人気です!

4-3: 手数料や運用コストを意識した選び方

投資信託を選ぶときに、手数料や運用コストをしっかり比較することが大切です!

✅ 購入時の手数料はゼロ(ノーロード)か?

✅ 信託報酬は低いか?(目安:0.5%以下)

✅ 売却時の手数料(信託財産留保額)がかからないか?

手数料が高い投資信託を選ぶと、長期的に運用益を圧迫してしまうので要注意!

コストを抑えて、効率よく資産運用しましょう!

投資信託の運用・管理方法を詳しく解説

「投資信託を購入したけど、その後どう管理すればいいの?」と悩んでいませんか?実は、投資信託は購入後の運用管理がとても重要で、適切なチェックをしないと、思わぬリスクを抱えることも…。せっかくの投資を成功させるために、正しい管理方法を学びましょう!

まず、リターンと手数料(信託報酬)の関係を理解し、無駄なコストを抑えることがポイント。さらに、定期的に資産状況をチェックし、適宜リバランスを行うことで、安定した運用が可能になります。また、リスクを最小限に抑えるための方法を知っておくことも大切ですね。

この記事では、リターンと手数料の関係、資産管理の方法、リスクを抑えた運用のポイントを詳しく解説!投資信託をしっかり管理し、資産を最大限に活かしましょう!

5-1: リターンと手数料(信託報酬)の関係性

投資信託で利益を出すためには、リターン(運用益)と手数料のバランスを理解することが大切です。

投資信託にかかる主な手数料は以下の3つです。

✅ 購入手数料(ノーロードなら無料!)

✅ 信託報酬(運用中にかかるコスト)

✅ 信託財産留保額(解約時の手数料)

ここが重要!

手数料が高すぎると、せっかくのリターンが減ってしまいます。

例えば、年間リターンが5%でも、信託報酬が1.5%だと、実質リターンは3.5%に…。

なるべく**信託報酬が低い商品(0.5%以下が目安)**を選ぶのがポイントです!

5-2: 購入後の資産管理と定期チェック方法

投資信託は、購入したら終わりではなく、定期的なチェックが大切!

最低でも3ヶ月に1回は、以下の点をチェックしましょう。

✅ 資産の増減を確認する(利益が出ているか?損失が出ていないか?)

✅ 手数料や信託報酬を再確認する(運用コストが高すぎないか?)

✅ 分散投資のバランスを見直す(資産配分が偏っていないか?)

📌 チェック方法の例

- 証券会社のアプリで資産状況を確認する(楽天証券・SBI証券など)

- 四半期ごとの運用報告書をチェック(ファンドの運用成績を把握)

- 市場環境の変化をチェック(金利や経済ニュースを確認)

「面倒だから放置していたら、いつの間にか評価額が下がっていた…」なんてことにならないように、定期的にチェックしましょう!

5-3: リスクを抑えた運用のポイント

投資信託でリスクを抑えるには、分散投資と長期運用がカギ!

以下のポイントを押さえることで、安定した運用が可能になります。

📌 ① 分散投資でリスクを軽減

✅ 国内株式・海外株式・債券など、異なる資産を組み合わせる

✅ 1つの投資信託に偏らず、複数のファンドを活用

📌 ② 長期投資を意識する

✅ 短期間での売買はせず、10年以上の運用を目指す

✅ 毎月積立を活用し、相場の変動に左右されないようにする

📌 ③ 感情的な売買をしない

✅ 市場が下落してもすぐに売らず、長期目線で運用する

✅ 定期的にリバランスし、投資配分を調整する

投資信託は、コツコツ積み立てながら長期運用することで、リスクを抑えながら安定したリターンを狙うことができます!

投資信託で絶対に気をつけたい注意点

「投資信託なら安心して運用できる?」と思っていませんか?実は、投資信託には元本保証がなく、市場の変動によって資産が減るリスクもあるんです。だからこそ、注意点をしっかり理解しておくことが大切ですね!

特に初心者が陥りやすいのが、「手数料の高さを見落とす」「短期間で利益を狙いすぎる」「流行りのファンドに飛びつく」などの落とし穴。これらを避けるためには、元本保証がない理由を理解し、長期的な視点でリスク管理を行うことが重要です。

この記事では、元本保証がない理由とその意味、初心者が陥りやすい投資の落とし穴、損失を防ぐためのポイントを詳しく解説!リスクを正しく理解し、安心して投資信託を活用しましょう!

6-1: 元本保証がない理由とその意味

「銀行の預金とは違って、投資信託には元本保証がない」と聞いたことがあるかもしれません。

では、なぜ元本保証がないのでしょうか?

📌 投資信託は「市場の値動き」によって価格が変動する

✅ 株価が下がれば、投資信託の価値も下がる

✅ 為替変動によって海外資産の価値が変わる

✅ 金利の影響で債券ファンドの価格が変わる

つまり、投資信託は預金とは違い、元本が減る可能性がある投資商品ということですね!

「絶対に損をしたくない」という方は、リスクの低い債券ファンドやバランス型ファンドを検討しましょう!

6-2: 初心者が陥りやすい投資の落とし穴

投資信託で失敗しやすいポイントを押さえておきましょう!

🚨 ① 短期で結果を求めすぎる

✅ 投資信託は長期運用向け!1年以内で大きな利益は期待しにくい

🚨 ② 手数料の高いファンドを選んでしまう

✅ 購入手数料・信託報酬をチェック!低コストのファンドを選ぼう

🚨 ③ 人気のファンドに飛びつく

✅ 「今売れているから」と安易に選ぶのはNG!長期的な成績を確認

🚨 ④ 分散投資せず、1つのファンドに全額投資する

✅ 複数の投資信託を組み合わせ、リスク分散を意識する

「やってはいけないこと」を知ることで、投資の失敗を未然に防ぎましょう!

6-3: 損失を出さないために意識すべきポイント

最後に、投資信託で損をしないためのポイントをまとめます!

✅ 長期投資を基本とする(10年以上の運用を意識)

✅ ドルコスト平均法で積立投資をする(価格変動リスクを抑える)

✅ ノーロード投資信託を選び、手数料を最小限に抑える

✅ 定期的に運用状況を確認し、必要に応じてリバランス

✅ 感情的に売買せず、冷静な判断をする

投資信託は、正しい運用方法と注意点を理解していれば、初心者でも安心して資産運用を進められます!

投資信託のおすすめ証券会社を徹底比較

「投資信託を始めるなら、どの証券会社を選べばいいの?」と迷っていませんか?実は、証券会社ごとに手数料、取扱商品、キャンペーン内容が異なるため、自分に合った会社を選ぶことが重要なんです!

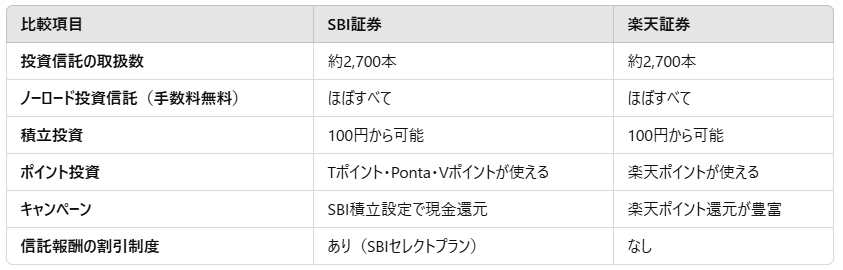

特に、SBI証券と楽天証券は投資信託の取扱数が多く、手数料も低めで人気の選択肢です。それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較することで、よりお得に投資を始められます。また、定期的に開催される手数料割引やポイント還元キャンペーンを活用することで、さらにコストを抑えることが可能です。

この記事では、SBI証券と楽天証券の比較、証券会社ごとのメリット・デメリット、最新の手数料・キャンペーン情報を詳しく解説!あなたに最適な証券会社を見つけ、投資をスタートしましょう!

7-1: SBI証券と楽天証券はどっちがお得?

SBI証券と楽天証券は、投資信託の取扱数が豊富で、手数料が安い2大ネット証券です。

どちらを選べばいいのか、比較表を見てみましょう!

📌 SBI証券はこんな人におすすめ!

✅ ポイントをTポイントやPontaで貯めたい

✅ 低コストで運用したい(SBIセレクトプランあり)

✅ 投資信託だけでなく、他の金融商品も幅広く利用したい

📌 楽天証券はこんな人におすすめ!

✅ 楽天ポイントを使って投資したい

✅ 楽天カードでの積立でポイント還元を受けたい

✅ スマホアプリ「iSPEED」が使いやすい

どちらも優れた証券会社ですが、**「ポイント還元重視なら楽天証券」「低コスト運用ならSBI証券」**がベストです!

7-2: 各証券会社の特徴とメリット・デメリット

それぞれの証券会社の特徴を詳しく見ていきましょう。

📌 SBI証券のメリット・デメリット ✅ 取扱銘柄数が多く、手数料が安い

✅ TポイントやVポイントが貯まりやすい

✅ 「SBIラップ」など、自動運用サービスが充実

⚠ 楽天証券に比べて、初心者向けのインターフェースはやや難しい

📌 楽天証券のメリット・デメリット ✅ 楽天ポイントが貯まる&使える

✅ 楽天カードで積立投資ができ、1%のポイント還元

✅ アプリ「iSPEED」での管理が簡単

⚠ SBI証券よりも信託報酬割引の制度が少ない

どちらの証券会社も優れていますが、使い勝手やポイント制度で選ぶのがポイント!

7-3: 手数料・キャンペーン情報をチェック

「手数料やキャンペーンって重要?」と思うかもしれませんが、お得に投資をするためにはしっかりチェックすべきポイント!

📌 手数料の違い

- SBI証券・楽天証券ともに、ノーロード(購入手数料無料)の投資信託が多数!

- 信託報酬はファンドごとに異なるので、0.5%以下の低コスト商品を選ぶのがポイント!

📌 最新のキャンペーン情報(2025年版)

✅ SBI証券:積立設定で最大1,000円キャッシュバック

✅ 楽天証券:楽天カードでの積立で1%ポイント還元(上限5万円/月)

キャンペーンを活用すれば、よりお得に投資信託を始められます!

資産形成に役立つ投資信託の活用方法

「投資信託で資産を増やしたいけど、具体的にどう活用すればいいの?」と悩んでいませんか?実は、投資信託は長期運用に適しており、戦略的に活用すれば少額でも着実に資産を増やせるんです!

成功事例を見てみると、長期投資を続けたことで資産が大きく成長したケースが多くあります。また、自分に合ったポートフォリオを作成し、リスクを分散させることで、安定したリターンを得ることが可能です。さらに、少額からの積立投資を活用することで、無理なく資産を増やす方法もあります。

この記事では、長期投資の成功事例、最適なポートフォリオの作り方、少額から始める資産運用のコツを詳しく解説!投資信託を上手に活用し、着実に資産を増やしましょう!

8-1: 長期投資による資産運用の成功事例

投資信託の魅力は、長期投資によって安定したリターンを得られることです。

実際に、成功している投資家の事例を見てみましょう!

📌 成功事例①:S&P500インデックスファンドで20年間運用

- 毎月3万円を積立 → 20年間で約2倍に!

- 長期的に見ると、相場の上下に左右されず安定して増える

📌 成功事例②:全世界株式ファンドで分散投資

- 米国株、日本株、新興国株など、幅広く分散投資

- 1つの国に依存しないため、リスクを抑えながら資産を成長させる

長期投資を続けることで、資産を効率的に増やすことが可能!

8-2: 自分に合ったポートフォリオの作り方

「どんなファンドを組み合わせればいいの?」と悩む方も多いですよね。

基本のポートフォリオの考え方は以下の通り!

✅ リスクを抑えた安定型(低リスク・低リターン)

📌 国内債券50%、全世界株式50%

✅ バランス重視型(中リスク・中リターン)

📌 国内株式40%、海外株式40%、債券20%

✅ 積極型(ハイリスク・ハイリターン)

📌 米国株式70%、新興国株式20%、債券10%

「どの割合で運用するか」は、自分のリスク許容度に合わせて決めるのがポイント!

8-3: 少額でも確実に資産を増やす方法

「資金が少なくても投資できるの?」と不安な方もいるかもしれませんが、少額からでも資産を増やす方法はあります!

✅ 100円から投資できる積立投資を活用

✅ ポイント投資を利用して、リスクゼロで投資デビュー

✅ 手数料の低いファンドを選ぶことで、コストを抑える

✅ 長期投資を意識して、コツコツ積み立てる

少額でもコツコツ続けることで、資産形成は十分に可能!

投資信託を長く続けて成功するコツ

「投資信託を始めたけど、どうすれば成功できるの?」と不安に感じていませんか?実は、投資信託は長く続けることが成功の鍵なんです!特に、長期積立を活用すれば、価格変動のリスクを抑えながら安定した資産形成が可能になります。

しかし、状況によっては積立を見直すタイミングも必要です。例えば、ライフスタイルの変化や相場の動向に応じて、投資額を調整したり、別のファンドに乗り換えることも検討すべきですね。また、投資成果を最大限に引き出すためには、コストを抑え、分散投資を意識することが重要です。

この記事では、長期積立のメリット、積立を見直すタイミング、投資成果を最大化するコツを詳しく解説!投資信託を無理なく続け、成功へとつなげましょう!

9-1: 長期積立をおすすめする理由とメリット

投資信託を長く続ける最大のメリットは、リスクを抑えながら資産を増やせることです。

特に、「ドルコスト平均法」を活用することで、市場の変動に惑わされず、安定した運用が可能!

📌 長期積立のメリット

✅ 価格変動リスクを抑えられる(安いときは多く買い、高いときは少なく買う)

✅ 短期の値動きを気にせず、精神的に楽(市場が下がっても慌てない)

✅ 複利の効果で資産が増えやすい(長く続けるほど利益が大きくなる)

✅ 少額からコツコツ投資できる(毎月100円〜可能)

例えば、毎月3万円を20年間積み立てると、期待リターン5%で約1,200万円に成長!

このように、長期積立は時間を味方につけた資産形成ができる最強の方法なんです!

9-2: 積立をやめたり見直したりするタイミング

「積立はずっと続けるべき?」と疑問に思う方も多いですが、状況に応じて見直すことも大切です。

以下のポイントを基準に、積立をやめたり調整しましょう。

📌 積立をやめるべきタイミング

⚠ 投資の目的を達成したとき(例:老後資金が十分に貯まった)

⚠ 生活資金が不足しているとき(無理な積立はNG!)

⚠ 投資対象のファンドが大きく悪化したとき(長期的に成績が低迷している場合)

📌 積立を見直すべきタイミング

✅ 収入が増えたとき → 投資額を増やす(余裕があるなら積立額UP)

✅ ライフスタイルの変化 → 投資比率を変更(子育て・マイホーム購入など)

✅ 市場環境の変化 → リスクを再評価(景気後退時に安全資産へシフト)

無理なく続けることが成功の秘訣!

焦らず、自分の状況に応じて柔軟に対応しましょう。

9-3: 投資成果を最大限に引き出すためのポイント

せっかく投資するなら、できるだけリターンを最大化したいですよね?

そのためには、運用のコツを知っておくことが重要!

📌 ① 継続が最も重要!相場の動きに惑わされない

✅ 短期的な下落で焦って売らない

✅ 長期的な成長を信じて、淡々と積み立てる

📌 ② 低コストの投資信託を選ぶ

✅ ノーロード投資信託(購入手数料無料)を選ぶ

✅ 信託報酬(運用コスト)は0.5%以下が理想

📌 ③ 定期的にリバランスをする

✅ 資産配分が偏っていないか見直し(例えば、株式の割合が増えすぎたら一部売却)

✅ リスクをコントロールしながら運用

📌 ④ 分散投資を徹底する

✅ 国内外の株式・債券をバランスよく組み合わせる

✅ 1つのファンドに集中せず、複数の投資信託を組み合わせる

まとめ

投資信託は、初心者でも資産形成を無理なく安全にスタートできる最適な方法です。

プロが運用を代行するため、専門知識や時間がない方でも安心です。

特に、毎月少額からできる積立投資はリスクを分散でき、長期的に安定した資産形成が可能です。

さらに、ETFや手数料が安いノーロード投資信託を選ぶことで、コストを抑えつつ効率よく資産を増やせます。

まずは、手数料の低い投資信託を選び、証券口座を開設することから始めましょう。

投資信託なら、特別な準備はいりません。

この記事のポイントを実践すれば、初心者の方でも無理なく確実に資産を増やすことができます!

ぜひ今日から未来への第一歩を踏み出してください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント