2025年、Photoshopは**生成AI(Firefly/Generative Fill)**の進化によって、クリエイティブの常識を大きく変えています。背景生成・不要物消去・被写体追加など、これまで数十分かかっていた作業がわずか数秒で完了するようになりました。

実は、Adobe Fireflyは商用利用が可能であり、著作権や学習データの透明性にも配慮されている点が、他のAIツールと大きく異なるポイントなんです。さらに「Content Credentials(コンテンツ認証)」機能によって、生成した画像にAI利用の証跡を残せるため、ビジネスシーンでも安心して活用できます。

つまり、Photoshop×生成AIは単なる効率化ではなく、企業の制作フロー全体を再設計できる革新的ツールということですね!本記事では、最新ワークフローからプロンプト術、商用利用の注意点まで、わかりやすく解説していきます。

生成AI×Photoshopで何が変わる?【2025年最新版のワークフロー解説】

Photoshopに搭載された**生成AI(Generative Fill / Firefly)**は、2025年のデザインワークフローを大きく変えています。背景を一瞬で作り直したり、被写体を追加したり、不要な要素を自然に消去できるため、従来は数十分〜数時間かかっていた作業が数秒で完了するようになりました。

実は、この仕組みの中心には「拡散モデル」と呼ばれるAI技術があり、プロンプト(指示文)の書き方次第で出力結果の質が大きく変わるんです。つまり、誰でも直感的に画像編集を進められる一方で、プロンプトの工夫が成果を左右するということですね。

さらに、Adobe Fireflyは商用利用可能で学習データも透明性が高いため、安心して業務に導入できるのが特徴です。本章では、生成AIの基本からPhotoshopでの実用的な使い方、そしてFireflyの強みまでをわかりやすく解説します。

1-1: 生成AIの基本と仕組み:拡散モデル・プロンプトの役割をやさしく解説

実は、Photoshopに搭載された生成AIは「拡散モデル」という技術を使っているんです。

これは、ランダムなノイズ画像から徐々に形を整えていき、最終的にプロンプトに沿った画像を生み出す仕組みです。

生成AIのポイント:

- 拡散モデル:ノイズを整えて画像を生成する最新技術

- プロンプト:テキストで指示を与えることで仕上がりが変わる

- 否定プロンプト:不要な要素を削除するための便利な指示

- シード固定:同じ条件で同じ結果を再現できる

ここが重要!

生成AIは「プロンプトの書き方」でクオリティが決まるので、指示を工夫することが成功のカギです。

1-2: PhotoshopのGenerative Fill/生成拡張の使い方【背景生成・被写体追加・不要物消去】

Photoshopの「Generative Fill(生成拡張)」は、誰でも直感的に使えるAI機能です。

範囲を選択して「テキストで指示」を入力するだけで、驚くほど自然な加工ができますよ。

主な使い方:

- 背景生成 →「青空を追加」と入力すれば広がりのある背景に

- 被写体追加 →「人物をもう一人追加」と指示すれば自然に合成

- 不要物消去 →対象を選んで「削除」と入力すればキレイに消去

ここが重要!

数クリックで完成度の高い編集ができるので、初心者でも即戦力として使えるのが魅力です。

1-3: Adobe Fireflyの強み:商用利用可・学習データ方針・コンテンツ認証(Content Credentials)

他のAIサービスと大きく違うのは、Adobe Fireflyは商用利用が可能という点です。

さらに、学習データはライセンス済み素材や公開データに限定されているため、著作権リスクを抑えられます。

Fireflyの安心ポイント:

- 商用利用可:ビジネス案件でも安心して使える

- 著作権配慮:ライセンス済み素材を利用して学習

- Content Credentials:生成画像に出自情報を付与し透明性を確保

ここが重要!

Fireflyは「安心してビジネス利用できるAI」として、企業導入が進んでいるのが強みです。

仕事が速くなる!生成AIがもたらすビジネス効果と導入メリット

生成AIをPhotoshopに取り入れることで、デザイン業務のスピードとコスト効率が大きく改善します。従来は手作業で時間がかかっていたバナーやサムネイル、EC商品画像の制作が、AIによる自動生成で数分で仕上がるようになりました。

つまり、「人がやるべき部分」と「AIに任せられる部分」を切り分けることで、企画や品質チェックに集中できる環境が整うのです。これにより、制作の精度を落とさずに短納期・低コストを実現できます。

さらに、広告やSNS運用、社内資料のビジュアル強化など、企業のあらゆるシーンで即効性のある成果が期待できます。本章では、制作時間削減の理由、クリエイティブプロセスの再設計、そして実際の企業活用事例までを具体的に解説していきます。

2-1. バナー/サムネ/EC画像を量産:制作時間・コストが半減する理由

これまで数時間かかっていた画像制作が、AIの活用で数分に短縮されます。

さらに修正も簡単にできるので、工数の削減効果が非常に高いです。

メリットの具体例:

- バナー制作 → サイズ違いを自動生成し、複数媒体に対応

- YouTubeサムネ → キャッチコピーと組み合わせて即座に量産

- EC画像 → 背景や色味を一括調整して商品数百点に対応

ここが重要!

人手に頼る作業をAIに任せることで、時間・コスト・人材リソースを同時に節約できます。

2-2. クリエイティブプロセス再設計【下準備をAI化→人は企画と品質管理に集中】

AI導入の大きな変化は、人がやるべき仕事が変わることです。

下準備や単純作業はAIが担い、人間は企画や品質チェックに集中できます。

AIで変わるプロセス:

- 下準備 → 背景削除やリサイズをAIが自動化

- 量産作業 → バリエーション展開をAIが短時間で実行

- 人の役割 → コンセプト設計、品質管理、最終判断に集中

ここが重要!

AI導入で「誰でも使えるツール」から「戦略的に使う武器」へと位置づけが変わります。

2-3. 企業の活用事例:広告運用・SNS運用・社内資料のビジュアル強化

実際に多くの企業がPhotoshop×生成AIを活用し始めています。

広告代理店から小規模ECまで、さまざまな現場で成果が出ているんです。

活用事例:

- 広告運用 → 広告テスト用バナーをAIで量産し、ABテストを高速化

- SNS運用 → Instagram投稿やショート動画のサムネを自動生成

- 社内資料 → プレゼン用の画像や背景素材を短時間で作成

ここが重要!

企業はAIを導入することで「スピード」と「コスト削減」を両立し、競争力を強化しています。

出力精度を上げるプロンプト術:Photoshopでの実践テクニック

生成AIをPhotoshopで使いこなすには、プロンプト(指示文)の質が作品の仕上がりを左右します。ただ単に「背景を変える」「人物を追加」と入力するだけでは、思い通りの結果にならないことも多いですよね。

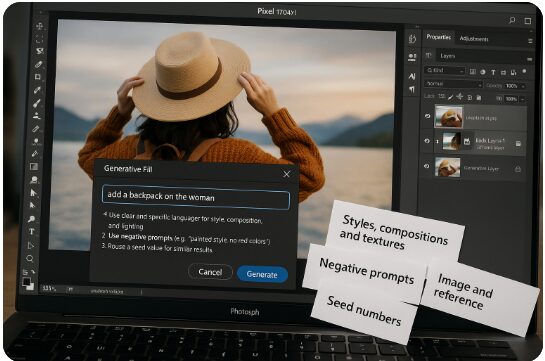

実は、スタイル・構図・質感を言語化するコツや、不要な要素を排除する「否定プロンプト」、同じテイストを再現する「シード固定」といったテクニックを押さえるだけで、出力精度が一気に上がります。

さらに、参照画像やスタイル参照を組み合わせれば、狙い通りのデザインに近づけることが可能です。そして仕上げでは「生成→合成→レタッチ」の流れを短縮し、レイヤーやマスクを活用した効率的なワークフローがカギとなります。

この章では、初心者でもすぐに実践できるプロンプト術を具体的に解説していきます。

3-1. スタイル・構図・質感を言語化するコツ【否定プロンプト/シード固定】

AIは「具体的な言葉」を与えると精度が上がります。

また、不要な要素を排除するには否定プロンプトが有効です。

テクニック例:

- スタイル指定 → 「リアルな写真風」「水彩画風」など明確に記述

- 構図指示 → 「正面から」「俯瞰視点」など具体的に

- 質感指定 → 「金属質の光沢」「柔らかい布の質感」などを追加

- 否定プロンプト → 「文字なし」「ノイズなし」で不要要素を防ぐ

- シード固定 → 同じ結果を再現するために数値を固定

ここが重要!

プロンプトは「曖昧さをなくすこと」が精度アップのカギです。

3-2. 参照画像・スタイル参照の活用で“狙い通り”に寄せる方法

実は、テキストだけよりも参照画像を使ったほうが精度は格段に上がります。

Photoshopでは、スタイル参照や画像サンプルを読み込ませることが可能です。

活用方法:

- 参照画像を添付 → 指定した写真やイラストの雰囲気を継承

- スタイル参照 → 過去のデザインや好みのトーンに合わせる

- 複数の参考素材を組み合わせ → より柔軟な生成が可能

ここが重要!

参照画像を活用すれば、「イメージと違う!」という失敗を大幅に減らせます。

3-3. 生成→合成→レタッチの最短ルート【レイヤー/マスク/スマートオブジェクト連携】

生成AIの結果はそのまま使うのではなく、Photoshopの機能と組み合わせることで精度がさらに高まります。

効率的な手順:

- 生成 → Generative Fillでベースを作成

- 合成 → レイヤーやマスクで不要部分を調整

- レタッチ → スマートオブジェクトで後から修正可能に

ここが重要!

AI×Photoshopの連携を活かせば、手作業よりも速く、かつ高品質な仕上がりを実現できます。

Photoshopと相性抜群の特化型AIツール集【無料あり】

Photoshopをもっと便利に使いたいなら、特化型AIツールとの組み合わせが最強の近道です。背景生成や人物レタッチ、画質アップスケーリングなど、それぞれに特化したAIを使うことで、作業効率とクオリティを同時に高められます。

特に近年は、無料で使えるツールや低コストのプランが充実しており、個人クリエイターや副業デザイナーでも導入しやすい環境になっています。ただし、透かしの有無や利用規約、商用利用の可否は事前に必ずチェックしておくことが大切です。

さらにPhotoshop側では、アクション・プリセット・バッチ処理を組み合わせれば、AIツールで生成した素材を効率よく取り込み、量産作業を自動化できます。

この章では、初心者から上級者まで役立つ「相性抜群のAIツールと活用術」を分かりやすく紹介していきます。

4-1. 背景生成・人物レタッチ・アップスケール別おすすめツール一覧

ジャンル別に便利なAIツールを紹介します。Photoshopと併用することで、制作の幅が一気に広がります。

- 背景生成系 → Midjourney、Stable Diffusion(多彩なシーンを生成可能)

- 人物レタッチ系 → Remini、Facetune(しわ消し・肌補正に強い)

- アップスケール系 → Topaz Gigapixel AI、Let’s Enhance(低解像度画像の高画質化)

ここが重要!

目的ごとに特化ツールを組み合わせると、Photoshopだけでは難しい処理も時短&高品質に仕上がります。

4-2. 無料/低コストで試す際の注意点【透かし・利用規約・商用可否】

無料や低コストのAIツールは魅力的ですが、利用規約や商用利用の可否を必ず確認することが重要です。

注意すべきポイント:

- 透かしの有無 → 無料版は透かしが自動で入るケースあり

- 商用利用可否 → 個人利用OKでもビジネス利用NGのサービスもある

- データ保存方法 → アップロードした画像がAI学習に再利用される可能性

ここが重要!

「無料だから便利」と安易に使うと、著作権や商用利用でトラブルになる恐れがあります。必ず規約をチェックしましょう。

4-3. 時短の小ワザ:アクション/プリセット/バッチ処理で自動化

Photoshopには標準で「自動化機能」が備わっています。AI生成後の編集を効率化するには、これらの仕組みを使いこなすのがおすすめです。

- アクション登録 → よく使う処理をワンクリックで実行

- プリセット活用 → トーン調整やカラー補正を統一化

- バッチ処理 → 複数ファイルに同じ処理を一括適用

ここが重要!

AI+Photoshopの強みは「量産」と「効率化」。小ワザを組み合わせると制作スピードが劇的に向上します。

生成AIと著作権・商用利用の実務チェックリスト

生成AIをビジネスに活用する際に避けて通れないのが、著作権や商用利用に関するルールです。人物の写真やブランドロゴ、建築物などにはそれぞれ権利が存在し、知らずに利用するとトラブルにつながる可能性があります。特に広告やSNSでの公開を想定する場合は、著作権・商標・パブリシティ権の基礎理解が欠かせません。

さらに、Adobe Fireflyのように「商用利用が許可されているツール」であっても、学習データや出典管理の仕組みを理解しておく必要があります。利用規約をしっかり確認し、リスクを事前に把握することが安全な運用のカギです。

また、企業やチームで運用する場合は、ガイドラインやチェックフローを整備することが必須。権利確認→利用記録→配信前レビューという流れを仕組み化すれば、ミスを防ぎつつ安心して活用できます。

この章では、実務で役立つチェックリスト形式で、生成AIと権利管理のポイントを解説していきます。

5-1. 著作権/商標/パブリシティ権の基礎【人物・ブランド・建築物の扱い】

AI画像は便利ですが、権利侵害のリスクも潜んでいます。

- 著作権 → 他人の作品を学習したAIが類似画像を出力する可能性

- 商標権 → ロゴやブランド名を含む生成画像はNG

- パブリシティ権 → 有名人の顔や特徴を利用するとトラブルに

ここが重要!

「誰かの権利を侵害していないか?」を意識して使うことが、安心してAIを活用する第一歩です。

5-2. Fireflyの商用利用と権利リスクの見極め【学習データ・出典管理】

Adobe Fireflyは、商用利用が認められている数少ないAIサービスです。

学習データはAdobeが正規にライセンスした素材のみを使用しており、権利面の透明性が高いのが特徴です。

- 商用利用OK → 広告や商品デザインに活用可能

- 出典管理 → コンテンツ認証(Content Credentials)で履歴が残る

- リスク回避 → 他AIに比べて法的リスクが低い

ここが重要!

企業で安心して生成AIを使うなら、Fireflyのように「権利面を明示したサービス」を選ぶことが大切です。

5-3. 社内ガイドライン雛形:権利確認→記録→配信前レビューの流れ

商用利用での安全性を高めるには、社内ガイドラインを作ることが必須です。

ガイドライン例:

- 権利確認 → 画像内に商標・著作物・人物肖像が含まれていないかチェック

- 記録管理 → 生成プロンプトや利用AIツールを保存して証跡を残す

- 配信前レビュー → 法務や上長による最終確認を経て公開

ここが重要!

社内でのルールを整備することで、AI画像の安全な活用が可能になります。

導入時の課題とリスク管理:セキュリティ/倫理/品質の守り方

生成AIをビジネスに導入する際には、メリットだけでなくリスク管理も重要です。特に問題となるのが、ディープフェイクや誤情報拡散といった悪用リスク。適切な表記ルールや利用規定を設けておかないと、企業ブランドを傷つける可能性があります。

また、機密性の高い画像や資料を扱う場合は、アクセス権限やログ管理の仕組みが欠かせません。誰が・いつ・どのデータを扱ったのかを記録することで、社内外のトラブルを防ぐことができます。

さらに、AIが生成する成果物はどうしても品質にばらつきが出がちです。そのため、KPI(品質基準)や承認フローを明確に定め、チェック体制を作ることが欠かせません。

この章では、セキュリティ・倫理・品質という3つの視点から、生成AI導入時に押さえるべき課題と対策をわかりやすく解説していきます。

6-1. 悪用・誤情報対策:ディープフェイク防止と表記ルール

実は、生成AIは「偽情報やディープフェイク」の温床にもなり得るんです。だからこそ、防止策をルール化しておくことが重要です。

- 透かしやメタデータ付与 → AI生成物であることを明示

- 表記ルールの策定 → 社内外で「AI生成画像」と明示するガイドラインを整備

- 配信チェック体制 → 誤情報や虚偽コンテンツを防ぐレビュー体制

ここが重要!

「AIで作った」と明示するだけで誤解や炎上リスクを減らせます。透明性を確保しましょう。

6-2. 機密画像の取扱い・アクセス権限・ログ管理【社内運用の要点】

AIにアップロードする画像の中には、機密情報が含まれる可能性があります。扱い方を間違えると情報漏洩の原因になりかねません。

- アクセス権限の制御 → 社員ごとに利用範囲を限定

- アップロード制限 → 社外秘のデータはAIに入力しないルールを徹底

- ログ管理 → 誰がいつどの画像を使ったか記録しておく

ここが重要!

生成AIを安全に使うには「権限管理+ログ保存」が基本です。IT部門と連携して仕組み化しましょう。

6-3. 品質ばらつきを抑えるKPIと承認プロセス【ガイド・テンプレ・サンプル運用】

AIは便利ですが、出力される画像には品質のばらつきがあります。これを安定させるには評価基準が欠かせません。

- KPIの設定 → 制作時間削減率や承認通過率を数値化

- テンプレート化 → プロンプトや出力例をガイド化して再現性を高める

- 承認プロセス → 社内で最終レビューを必須にする

ここが重要!

「KPI+承認プロセス」で品質を数値的に管理すれば、安定した成果が出せるようになります。

2025年以降のトレンド予測:Photoshop×生成AIの進化ポイント

生成AIとPhotoshopの融合は、2025年以降さらに進化すると予測されています。これまでの「背景生成」や「不要物消去」だけでなく、高解像度・高速化・再現性の向上が実務に大きなインパクトを与えるでしょう。

特に注目されているのが、3Dや動画との連携強化です。After EffectsやPremiere Proといった映像制作ツールとシームレスに接続することで、グラフィックからモーショングラフィックス、さらには動画編集まで一気通貫の制作環境が整います。

さらに、社内教育や品質検証の面でも変化が求められます。生成AIを活用した制作フローを標準化し、効果測定や検収基準を明確化することで、チーム全体の生産性と成果を高められるのです。

つまり、Photoshop×生成AIは単なる画像編集のツールではなく、クリエイティブ全体を再設計する基盤へと進化していくということですね。

7-1. 高解像度・高速化・再現性アップ:モデル進化がもたらす実務インパクト

AIモデルは年々進化し、精度やスピードが向上しています。これにより実務への影響も大きくなります。

- 高解像度化 → 大型広告や印刷物にも利用可能

- 高速化 → 待ち時間が短縮され制作効率がアップ

- 再現性向上 → 同じプロンプトで安定した結果を得やすい

ここが重要!

AIの進化は「スピード×品質」の両立を可能にし、現場の生産性を劇的に改善します。

7-2. 3D/動画との連携強化【After Effects/Premiere Proへの展開】

今後は「静止画」だけでなく、3Dや動画との融合が加速します。Adobe製品同士の連携が鍵となります。

- After Effectsとの連携 → AI生成素材を使ったモーショングラフィックス

- Premiere Proとの統合 → 動画編集とAI生成のシームレスな接続

- 3D表現の強化 → プロダクトデザインやアニメーションへの活用

ここが重要!

「画像から動画へ」進化する流れは不可避。Photoshopの役割はさらに広がります。

7-3. 社内教育・検収基準・効果測定のベストプラクティス

AIの導入効果を最大化するには、社員教育と成果測定が欠かせません。

- 社内教育 → プロンプト作成やAIリテラシーを研修化

- 検収基準 → 画像品質やブランド適合性をチェックする基準を整備

- 効果測定 → 制作時間の削減率、広告CTR改善などを数値化

ここが重要!

AIを導入するだけでなく「教育+基準+効果測定」を回すことで、本当の成果が見えてきます。

画像から動画へ:生成AIで広がるモーション表現とワークフロー

生成AIは、これまでの「静止画編集」から一歩進み、動画制作の領域へと広がりつつあります。特にPhotoshopやFireflyを活用したモーション生成は、絵コンテやプリビズ(事前映像)を自動化し、従来よりも圧倒的に短時間で映像表現を実現できるようになりました。

さらに、画像→動画のブリッジ機能によって、静止画から自然なモーションを生成したり、フレーム補間で滑らかな動きを再現したりすることが可能です。音声との連携を組み合わせれば、SNS用のショート動画や広告映像の制作スピードが大幅に向上します。

今後は、プロンプト入力から素材生成、編集、最終レタッチまでを一貫したフローで行うことがスタンダードになります。つまり、「静止画×生成AI」から「動画×生成AI」への進化が、クリエイターの新しいワークフローを形作っているのです。

8-1. 絵コンテ/プリビズの自動化で動画制作を高速化

実は、生成AIは動画制作の「準備段階」を一気に楽にしてくれるんです。

- 絵コンテ生成 → テキスト指示だけでビジュアルラフを自動生成

- プリビズ(簡易映像) → 映像イメージをAIが事前に出力

- 修正スピードUP → 完成前に方向性を可視化できる

ここが重要!

AIで準備工程を短縮すれば、動画制作の全体スピードが大幅に向上します。

8-2. 画像→動画ブリッジ:スタイル一貫性・フレーム補間・音声連携

静止画から動画を作る際にもAIが強力にサポートします。

- スタイル一貫性 → 同じ世界観のまま複数カットを生成

- フレーム補間 → 静止画の間を自然につなぐモーションを自動生成

- 音声連携 → ナレーションやBGMに合わせて映像を動かせる

ここが重要!

「画像→動画」へのブリッジは、従来の編集より圧倒的に効率的。短尺動画やSNS広告に最適です。

8-3. 実践手順:プロンプト作成→素材生成→編集→最終レタッチ

では実際に動画制作をAIで進める流れを整理してみましょう。

- プロンプト作成:映像のテーマやトーンをテキスト化

- 素材生成:AIで必要な静止画や短いモーションを出力

- 編集ソフトで統合:Premiere ProやAfter Effectsで編集

- 最終レタッチ:Photoshopで色味や質感を仕上げる

ここが重要!

AIは「0→1」の素材づくりが得意。人間は最後の仕上げに集中するのが効率的です。

人×AIの協働で成果最大化:チーム運用と成功事例の学び

生成AIは、個人のクリエイティブを加速させるだけでなく、チーム全体の成果を底上げするツールとしても注目されています。特にPhotoshopと生成AIを組み合わせたワークフローでは、AIが素材の量産や下地作りを担い、人が審美眼や最終仕上げを担当することで、短時間でも高品質な成果物を生み出せます。

さらに、チームで使うプロンプトを資産化して共有することで、再現性の高いクリエイティブ制作が可能になります。レビュー基準を明確にし、KPI(制作時間・コスト・クリック率やコンバージョン率)を改善していくことが、組織的な成果向上のカギです。

つまり、AIを“人の代替”としてではなく、“協働するパートナー”として活用することが、これからのビジネスにおける競争力を高める最大のポイントなのです。

9-1. 役割設計:AIは量産と下地作り、人は審美眼と最終仕上げ

生成AIは「大量の下地」を作るのが得意ですが、最終的な判断は人にしかできません。

- AIの役割 → バリエーション生成・大量生産

- 人の役割 → 品質管理・ブランド適合・最終仕上げ

- 効率化のポイント → 役割を分けて作業を並行化

ここが重要!

「AI=量産、人=判断」という分業で、制作スピードと品質を両立できます。

9-2. プロンプト資産化・ナレッジ共有・レビュー基準の作り方

プロンプトは「資産」としてチームで活用することが大切です。

- プロンプト共有 → 社内Wikiやドキュメントに蓄積

- ナレッジ化 → 成功例や失敗例を可視化して改善

- レビュー基準 → 誰が見ても同じ評価ができるようルール化

ここが重要!

プロンプトを属人化させず「チームの資産」にすれば、再現性と効率が大幅に向上します。

9-3. 成功事例に学ぶKPI改善:制作時間/コスト/CTR・CVRの向上

実際の企業では、生成AIを導入して成果を上げている事例が増えています。

- 制作時間の短縮 → バナー制作を1/3の時間で完了

- コスト削減 → 外注費用を数十%削減

- CTR・CVR向上 → 多バリエーションの広告でテストを強化

ここが重要!

AI導入は「コスト削減+成果向上」を同時に実現できる強力な武器です。

結論

生成AIとPhotoshopの融合は、画像制作の常識を大きく変える時代の到来を意味します。これまで数時間かかっていた作業が、Generative FillやFireflyを活用すれば数分で完成し、コスト削減と効率化を同時に実現できます。つまり、制作スピードと品質を両立できる新しいワークフローを誰でも取り入れられるようになったのです。

さらに、Adobe Fireflyは商用利用可能な生成AIとして設計されており、著作権やデータ利用のリスクを最小化できるのが大きな安心材料です。加えて、プロンプト術や外部ツールとの組み合わせを実践すれば、出力精度は格段に向上し、ビジネス用途でも即戦力になります。

今後は3Dや動画連携、社内教育の標準化が進み、生成AIはデザイン業務の中核を担う存在になるでしょう。今日からできることは、まず小さな案件で生成AIを試し、実務フローに取り入れることです。

ここが重要! Photoshop×生成AIを活用すれば、あなたの制作現場は「速い・安い・高品質」を実現でき、ビジネスの成果も大きく変わります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント